- Зоологи: вертикальные зрачки и небольшие размеры кошек указывают, что животные охотятся из засады

- Лента новостей

- Все новости »

- О чем расскажут зрачки вашей кошки?

- Узкие зрачки: кошка сильно возбуждена

- Расширенные зрачки: волнение и переживание

- Если зрачки у кошки разных размеров

- Почему у хищников и травоядных по разному размещены глаза?

- Глаза жертвы и хищника

- Дубликаты не найдены

- Фейки

- Перед броском

- Леопард охотится на антилопу

- Леопард пришёл пить. Ну и антилопой закусил заодно

- Взгляд на тысячу ярд. Взгляд в пустоту

- Азиатский лев

- В Монголии насчитывается более тысячи ирбисов

- Ложь Диснея: почему Пумба и Тимон никогда не смогли бы стать друзьями

- Маргай — кареглазый глазастик с длинным хвостом

- У львов была какая-то тактика, и они её придерживались

- Хищник на охоте

- В отличие от тигра, леопард перешел дорогу сразу

- Охота за хвостом!

- Эпичная охота снежного барса

- Предлагаю отвлечься на науку, точнее палеонтологию

- Случай на охоте

- Зачем птицам нужна стабилизация?

- Опасная охота

Зоологи: вертикальные зрачки и небольшие размеры кошек указывают, что животные охотятся из засады

Лента новостей

Все новости »

Ученые выяснили, что форма зрачка животного выдает его способ добычи пищи

Зоологи выяснили, что форма зрачка животного безошибочно выдает его экологическую специализацию — вертикальными зрачками обладают хищники, в том числе и домашние кошки, ведущие охоту из засады, горизонтальными — травоядные животные, а круглыми — собиратели и охотники-«спринтеры», говорится в статье, опубликованной в журнале Science Advances. Основные положения публикации излагает РИА Новости.

«Некоторым видам животных, которые активны днем и ночью, такие как домашние кошки, щелевидные вертикальные зрачки позволяют одновременно видеть окружающую среду ночью и не слепнуть на полуденном солнце. Эта гипотеза, однако, не объясняет того, почему эти щели вертикальные или горизонтальные. Почему они не диагональные? Мы впервые попытались объяснить это», — заявил Мартин Бэнкс (Martin Banks) из университета Калифорнии в Беркли (США).

Бэнкс и его коллеги раскрыли связь между формой зрачков и экологической нишей, которую занимает то или иное животное, проследив за тем, как меняется поле зрения и прочие черты зрения у виртуальных версий десятков сухопутных млекопитающих. Как показал этот анализ, все эти животные приобрели характерную для них форму зрачка в ходе приспособления их зрения к жизни в той экологической нише и среде, которую они занимают.

К примеру, все парнокопытные и непарнокопытные травоядные обладают горизонтальными зрачками по той причине, что подобное устройство глаз помогает им поддерживать почти полный панорамный обзор местности перед и за ними. Это необходимо для того, чтобы не только замечать хищников за спиной, но и видеть возможные пути спасения от него.

Что интересно, все травоядные животные стараются поддерживать зрачок в параллельном положении к поверхности земли даже тогда, когда они склоняют голову для щипания травы или веток растений. В таких случаях, как показали наблюдения Бэнкса за антилопами и козлами в местном зоопарке, животное просто поворачивает глаза на тот угол, на который наклонена его голова. Такие животные могут вращать глаза в любую сторону на целых 50 градусов, что в 10 раз больше, чем это может делать человек.

Кошки и другие засадные хищники, по расчетам Бэнкса и его коллег, обзавелись вертикальными зрачками не ради «круглосуточного» зрения, а для того, чтобы максимально точно оценивать расстояние до жертвы и рассчитывать силу прыжка.

«Удивительным было то, что не все засадные хищники обладают такими зрачками. Их обладатели обычно обладают малым ростом — не выше 42 сантиметров от земли до плеча — и ведут охоту с поверхности земли. Это справедливо для диких предков кошек, но не львов, тигров и других крупных кошачьих. Их зрачки круглые, как у людей или собак», — объясняет ученый.

Эта биологическая загадка объясняется тем, что точность определения расстояния до жертвы падает с повышением роста хищника из-за того, что падает разница в резкости между тем, на что смотрит кошка, и остальным миром. Данный феномен может, в частности, объяснять то, почему глаза у манулов, чей рост чуть выше нормальных кошек, обладают круглым, а не щелевидным зрачком.

О чем расскажут зрачки вашей кошки?

Кошачьим глазам часто приписывают необыкновенные, мистические свойства. Да и автор этих строк в своих статьях не скупится на всевозможные яркие эпитеты. «Мой кот, как радиоприемник, зеленым глазом ловит мир». Эти слова принадлежат поэту А.А. Вознесенскому – пожалуй, лучше и не скажешь. Но что именно ловят кошачьи глаза? О чем они могут нам поведать?

Кошачьи глаза действительно обладают замечательными способностями. Так, они позволяют своему владельцу видеть практически в кромешной темноте. Кроме того, засекают и сразу берут в фокус любой движущийся объект. Весьма ценное качество для зверя, охотой добывающего себе пропитание. Но нас, людей, восхищает и манит другое – вертикальные кошачьи зрачки, которые то сужаются до щелочек, то заметно расширяются. Отметим, что это происходит далеко не в качестве ответной реакции на количество света в комнате – достаточно вспомнить диафрагму у фотообъектива. Зрачки могут рассказать нам, в каком эмоциональном состоянии сейчас пребывает домашняя любимица. Дочитайте до конца, сейчас начнется самое интересное.

Кошки с удовольствием общаются со своими хозяевами – и посредством вокализации, и различными невербальными средствами. Мы обращаем внимание на язык тела, позу животного, положение и движение хвоста и т.д. Сейчас постараемся заглянуть кошке в глаза и попробовать кое-что узнать.

Узкие зрачки: кошка сильно возбуждена

Возбуждение – понятие достаточно широкое. Прийти в сильное эмоциональное волнение можно от страха, гнева или, наоборот, удовольствия, предвкушения некоего радостного события. Отмечаем для себя главное: видим зрачки-щелочки, значит, сейчас мурлыка переживает душевное волнение.

Тонкостей много. Так, зрачки у кошек сужаются при виде добычи – достаточно посмотреть на животное, готовое к атаке. Угостите питомца кошачьей мятой и тоже взгляните в его глаза – в них отразится целая палитра эмоций. Попробуйте пошевелить пальцами под одеялом: ваше шуршание не останется незамеченным, зрачки питомца практически сразу сузятся. Зрачки-щелочки характерны и для рассерженной, гневной кошки. Но кошачий гнев обычно сопровождается другими признаками – сердитым урчанием, шипением и т.д. Узкие зрачки и прищуренные глаза сообщают нам, что животное настроено агрессивно. Оно или готовится к броску, или готово отразить чужую атаку. Прищуривая глаза, мурчалка бережет их от когтей противника. И, наконец, о приятном. Ваша любимица уютно устроилась на коленях, затянула свою сладкую песенку, зрачки при этом сужены, но глаза полузакрыты – налицо все признаки полного кошачьего счастья.

Расширенные зрачки: волнение и переживание

Широкие зрачки также могут о многом нам рассказать. Так, у питомца автора при виде пакетика с любимым влажным кормом зрачки сразу расширяются чуть ли не до предела. Что это – предвкушение гастрономической радости? Возможно. Идем дальше. Питомец может спокойно следовать по своим делам – патрулировать комнаты. Пробуем хлопнуть неожиданно в ладоши или издать резкий шипящий звук. От неожиданности кот подпрыгнет в воздух и даже вздыбит шерсть. И зрачки – они неестественно расширятся. Здесь и удивление, и испуг, и гамма других родственных чувств.

С другой стороны, расширенные зрачки говорят и о беспокойстве или тревоге. Вы видите кошку в напряженной позе с подобранным хвостом, зрачки при этом расширены – значит, мурлыка ожидает какую-нибудь каверзу. Советуем запомнить данное наблюдение и заглянуть в глаза своей кошке – в тот интересный момент, когда вы определяете ее в сумку-переноску перед поездкой к ветеринару.

Иногда чрезмерно расширенные кошачьи зрачки сообщают нам о непередаваемом ужасе, испытываемом животным. Например, во время грозы или фейерверка.

Если зрачки у кошки разных размеров

Это состояние офтальмологи называют анизокорией. И речи об эмоциональных переживаниях мы уже не ведем – в некоторых случаях, когда состояние проявилось резко и внезапно, следует показаться ветеринару. Возможно, животное получило сильную травму (после падения, например), случился инсульт, повреждены сами глаза, повышено внутриглазное давление, глаукома и т.д. Возможно, анизокория как-то связана со спастическим синдромом зрачка, который в ряде случаев сопровождает вирусную лейкемию кошек.

Надеемся, что вы, дорогие друзья, почерпнули из нашей статьи немало интересной информации. Как видим, зрачки пушистой любимицы о многом могут нам рассказать. Главное, не упустите тревожные признаки и вовремя обратитесь за ветеринарной помощью.

Почему у хищников и травоядных по разному размещены глаза?

Возможно вы замечали что расположения глаз у хищников и травоядных разное.У хищников глаза находятся спереди, в то время как у травоядных глаза находятся по бокам.Но не только расположение глаз разное, а так же и форма зрачка, которая может многое рассказать о животных, но обо всё по порядку.

Так почему же расположение глаз у хищников разное?

Всё дело в эволюции, с древних времён глаза у хищникам расположены на передней части морды, так как, им приходилась точно фокусироваться на жертве во время выслеживания, а так же примерно понимать какое расстояние до неё.

В это же время у травоядных глаза обычно разведены по разным сторонам морды, что увеличивает радиус обзора для заблаговременного обнаружения опасности от хищника.

Но как и у любого правила, тут тоже есть исключения.К ним относятся акулы, которые будучи хищниками имеют боковое зрение, белки и другие грызуны которые имеют глаза спереди.Так же к исключениям относятся обезьян и человек, которые имеют бинокулярное зрение (способность одновременно чётко видеть изображение предмета обоими глазами; ) и не являются хищниками.Но о зрение приматов мы поговорим в другой раз.

Что ж, с расположением глаз мы разобрались.В самом начали статьи, я упоминал, о том что так же у животных различаются не только расположение глаз, но и зрачки.

Например для домашних кошек характерны вертикальные зрачки, которые помогают им точно оценивать дистанцию, не двигая головой, что очень важно в охоте.

А вот у коров, овец и других травоядных, зрачки расположены горизонтально, что даёт им практически всю панораму местности, это важно не только для того чтобы вовремя обнаружить дичь, а так же и для того чтобы видеть потенциальные пути отступления.

Ну что ж,на этом сегодня всё, но вы также можете почитать мою предыдущую статью, о том зачем тарантулам домашнее животное ТУТ .

Глаза жертвы и хищника

Сверху — глаза «потенциальной жертвы», зрачки горизонтальные, чтобы лучше просматривать «горизонт» на наличие «Хищников»

Снизу — глаза «Хищника», зрачки вертикальные, чтобы лучше фокусироваться на «Жертве» при атаке.

Дубликаты не найдены

Фейки

1.7K поста 2K подписчиков

пиздежь, узкие они у «малых» кошек потому что они сумеречные животные и очень чувствительными глазами, и для их защиты зрачки могут сильно сужаться, крупные же кошки имеют круглые зрачки потому что охотятся днём.

Глаза которые ты узнаешь из тысячи

Боже! Весь интернет сошел с ума когда узнал, что это.

как кот может загрызть козла?))

Чушь. Спереди и по бокам, вот существенная разница.

а с круглыми зрачками что?

«Отредактировал RolandDeschain71 1 час назад»

а у автора совсем другой ник

Аффтар. Рекомендую посмотреть как выглядят зрачки не домашних кошек, а средних и больших кошачьих. А потом посмотреть на зрачки куньих и песцовых, ястребиных и соколиных, хрящевых рыб (ага, акулы) и змей, и внезапно прозреть и прекратить нести чушь, а то у тебя и до жабы-жертвы и осьминога-жертвы дойдёт, жертва ЕГЭ.

можно я тут постою

Жабы по типу питания — хищники

Это самое коротко и самое полезное объяснение, которое мне попадалось.

автор «прозревший от открытой истины» дилетант, тьфу на него

Тут должен быть длиннопост и еще ссылок пять, но мне лень.

Перед броском

Леопард охотится на антилопу

Photo: Kevin Dooley

Леопард пришёл пить. Ну и антилопой закусил заодно

Взгляд на тысячу ярд. Взгляд в пустоту

Картина «Взгляд на две тысячи ярдов» Томас Ли

Феномен «взгляда на тысячу ярдов» ( так же это называют «взгляд на две тысячи ярдов» или «взгляд в пустоту» ) стал сильно обсуждаться после Второй Мировой войны, хотя первые упоминания были ещё в далёком прошлом. История этого феномена начинается с картины военного художника Томаса Ли «Взгляд на две тысячи ярдов» ( представлена выше ). Она была написана в бою с японскими войсками за остров Пелелиу. Взгляд у солдата холодный, пустой. Ли, находясь в гуще боевых действий, замечал множество бойцов, которые после очередного штурма сидели как бы отключившись, имея при этом тот самый взгляд на две тысячи ярдов. Об этом художник высказался так:

» Я видел людей с таким выражением лица, оно было у меня самого: ощущается скованность и мышцы не слушаются когда вы пытаетесь улыбнуться, проявить эмоцию или заговорить. «

И все же выражение «Взгляд на две тысячи ярдов» — это разговорное выражение, официально этот взгляд называется боевой психической травмой ( БПТ ), которую бойцы получают очень часто на фронте. Это защитная реакция мозга на психологически не выносимые условия ведения боевых действий. Проделывая такое мозг как бы перезагружается, и через 15-30 минут приходил в порядок, и солдат был снова готов сражаться.

Особенно много рассуждений на тему этого феномена было во времена Вьетнамской войны. Фотографы делали снимки таких солдат, для антивоенной пропаганды.

Азиатский лев

Льва называют царём зверей. Он и вправду ведёт царскую жизнь — основными добытчиками в прайде являются львицы, однако, первым к еде приступает самец.

В настоящее время не существует единого мнения о количестве подвидов льва: африканских хищников одни исследователи разделяют на несколько подвидов, другие считают одним подвидом. Однако все выделяют в отдельный подвид львов, обитающих на Азиатском континенте.

Русское название — Индийский (азиатский) лев

Латинское название — Pantera leo persica

Английское название — Asian lion

Отряд — Хищные (Carnivora)

Семейство — Кошачьи (Felidae)

Род — Крупные кошки (Panthera)

Данные генетического анализа показывают, что общий предок азиатских и африканских львов жил около 100 тыс. лет назад.

В Московском зоопарке в настоящее время содержатся львы азиатского подвида.

Облик этой крупной своеобразной кошки известен нам с детства: мощный песочной окраски зверь с роскошной гривой, царственным видом и голосом. Обладателями гривы являются лишь самцы, которые крупнее стройных мускулистых самок на 20–50%. В длину самцы африканского льва достигают 180–240 см, не считая хвоста (60–90 см), масса тела от 180 до 227 кг. Азиатские львы мельче, взрослый самец весит 160–90 кг, самка до 120 кг. Тело хищника мощное, но вместе с тем и поджарое. Голова массивная, с довольно длинной мордой. Лапы невысокие, очень сильные. Хвост длинный, оканчивается пучком густых черных волос, которые скрывают роговое утолщение-шпору, длиной от 6 до 12 мм. Обмахиваясь хвостом, львы защищаются от мух, которые сильно им докучают. Шерсть, покрывающая тело льва, короткая, буровато-желтоватая. Грива, сначала светлая, у молодых самцов начинает отрастать в 2 года. С возрастом она темнеет и меняется от рыжеватого до черного цвета, проходя через рыжий и коричневый. У разных особей она отличается не только цветом, но и пышностью. У львов азиатского подвида грива не столь пышная и густая, как у африканцев.

Говорят, что львиный рык — самый ужасающий и грандиозный из всех криков диких животных. При благоприятных условиях его слышно на расстоянии 8–9 км. Чаще всего львы ревут на закате солнца, провозглашая, что участок, на котором они находятся, занят.

Распространение и места обитания

Несколько тысячелетий назад львы были распространены гораздо шире — их ареал простирался по всей Африке и далее на восток до Индостана. Они водились даже на юге Европы, в частности, на Кавказе. Из-за преследования человеком ареал этого замечательного зверя неуклонно сокращался, ныне лев сохранился только в Центральной Африке и на полуострове Индостан, в индийском штате Гуджарат, в Гирских лесах, где живёт азиатский подвид льва.

В Африке львы благоденствовали до начала 20 века, пока не начались безумные сафари европейских охотников с истреблением огромного количества животных. Численность азиатских львов начала уменьшаться особенно быстрыми темпами раньше, в 19 в., в связи с появлением огнестрельного оружия. К 1884 г. осталась только одна небольшая популяция этих животных на западе полуострова Индостан. В 1900 г. владелец основной части Гирского леса, где сохранились львы, наваб Джунагадха провозгласил их охрану. Численность львов утроилась и через 36 лет составила 286 особей. В настоящее время в природе индийские львы живут только в заповеднике «Гирский лес». Их численность не превышает 200 особей.

Для всех львов наиболее благоприятны саванны с их открытым ландшафтом, обилием разнообразных копытных и наличием водопоев. Каменистые островки служат им прекрасными наблюдательными пунктами. Отдельные деревья с зонтиковидными кронами обеспечивают их необходимой тенью.

В то же время эти животные весьма пластичны и могут приспособиться к любой среде, если там хватает дичи и воды: пока не началось их повальное истребление, львы жили и на жарких побережьях, и в полупустынях, и в предгорьях.

Размножение и выращивание потомства

Период спаривания у львов не приурочен к определённому времени года, но чаще это происходит в сезон дождей. Имеются также сведения, что львята в одном прайде бывают, как правило, приблизительно одного возраста. Беременность у львиц длится от 102 до 110 дней. Перед родами львица несколько отдаляется от прайда и, в каменистом убежище, в густых зарослях, или в высокой траве производит на свет от 2 до 4 детёнышей.

Львята рождаются слепыми и весят менее 2 кг при длине около 30 см. Окраска у них в это время пятнистая, которая впоследствии становится однотонной. В возрасте 6 недель львята уже резвятся вокруг логова и впервые пробуют «взрослую» пищу. В эти первые недели самка всегда настороже и бдительно охраняет своё потомство. Из осторожности она меняет убежище каждые 3–4 дня и переносит львят по одному, держа их за холку.

В возрасте 10 недель львята вместе с матерью возвращаются в свою группу. Часто львица кормит молоком как своих, так и чужих детёнышей. Случалось, что львята от четырёх матерей сосали вместе одну и ту же львицу. Бывает, что молодых львят-сирот принимают самки другого прайда. Львы-отцы очень доброжелательно относятся к своим маленьким и очень ласковым сыновьям и дочерям.

С 14 недель молодые львята сопровождают самок на охоте. Оставаясь в отдалении, иногда в компании самцов или старых самок, они наблюдают за охотящимися животными. В годовалом возрасте они уже могут самостоятельно убивать добычу. Однако до самостоятельной жизни ещё далеко: львёнок имеет шансы выжить в одиночестве, начиная с 16 месяцев, но обычно не оставляет прайд до 3, а то и 4 лет. Молодые самки вообще остаются в прайде.

Питание и кормовое поведение

В дневное время львы преимущественно отдыхают где-нибудь в тени, а вечером выходят на охоту. Добычей им обычно служат различные антилопы, зебры и бородавочники. 80–90% всех жертв добывают львицы. Более грузные и заметные из-за своей тучности и пышной гривы самцы не так удачливы и редко участвуют в охоте, однако, к еде приступают первыми, отгоняя самок и детёнышей. По данным Дж. Шаллера, 75% пищи самцов составляет добыча, отобранная у самок, 12% — отнятая у других хищников, и лишь 13% — та, которую они убили сами. Львицы прайда охотятся сообща, и их действия во время охоты выглядят очень скоординированными.

В целом, только четверть нападений приносит удачу. При том, что самке ежедневно требуется 5 кг мяса, а самцу — 7 кг, львы могут 2–3 дня оставаться без пищи. Когда же охота бывает удачной, они способны съесть за раз 20, а то и 30 кг мяса. После еды, а порой и во время особенно обильного пиршества львы обязательно утоляют жажду. Они отходят по одному, чтобы напиться, оставляя добычу на попечение остальных членов группы.

Во время засухи, когда большинство копытных мигрирует в поисках воды, львы нападают на мелких млекопитающих, птиц, змей, крокодилов. Им приходится поедать даже трупы животных, умерших от болезней, или подбирать объедки других хищников. Система распределения пищи подчиняется праву сильнейшего, и в сухой сезон члены группы дерутся за каждую косточку.

Красота, величие, сила льва издревле поражают воображение человека: он страшится царственной кошки и восхищается ею. Изображение льва присутствует уже в наскальных росписях, созданных первыми людьми. 3000 лет назад египтяне ваяли изображение львов на своих барельефах и могильных плитах фараонов. Лежащий лев с человеческой головой — грозное и загадочное существо сфинкс, воплощение бога-солнца и хранителя священных могил в Египте.

Многих персидских царей изображали на троне в окружении ручных львов. В античном Риме льва использовали как символ силы: запряженные в колесницы победителей, львы участвовали в их триумфах; у Помпея их было шесть сотен, у Цезаря — четыре сотни. Гладиаторы сражались со львами на аренах.

Многие доблестные рыцари Средневековья избрали изображение этого символа отваги для своих гербов. В конце XII в. король Англии Ричард I был прозван Ричардом Львиное Сердце. В Европе создавались рыцарские ордены Льва или Львицы. На гербах королевств Англии, Шотландии, Норвегии, Дании и отдельных городов изображен лев.

Лев стал также символом первозданной, дикой красоты для таких великих художников, как Дюрер, Рембрандт, Делакруа.

Лев — частый персонаж литературных произведений. Три десятка басен грека Эзопа изображают льва. Сегодня он ещё и живой символ для людей, рождённых под зодиакальным созвездием льва.

Лев остаётся звездой цирков и зверинцев, неизменно вызывая огромный интерес публики.

Люди часто умышленно обвиняют львов в людоедстве, чтобы безнаказанно убивать их, невзирая на защиту закона. Иногда львы действительно нападают на людей, но лишь раненые, либо ослабленные и старые, неспособные охотиться. Людоедами могут стать и здоровые львы, лишенные нормальной среды обитания, но, обычно, встретив человека, зверь просто уходит. В местах, где много туристов, лев не делает даже этого, спокойно продолжая отдыхать и заниматься своими делами.

Образ жизни и социальное поведение

Львы — единственные кошки, которые живут социальными группами (прайдами). Основу прайда составляют несколько львиц, как правило, это близкие родственницы, имеющие свою территорию (дочери наследуют территорию матерей). Между львицами отношения дружеские и не иерархические. Самцов в группе может быть несколько, (чаще всего это братья) и, если их больше одного, выделяется доминант, первенство которого другие львы признают и не оспаривают. Он первым ест после удачной охоты, первым спаривается с самками, первым атакует врага — льва, вторгшегося на территорию прайда.

В среднем в прайде африканских львов около 13 животных, но может быть и до 40. Азиатские львы менее социальны, чем африканские. В прайде у них, как правило, лишь две самки. Самцы этого подвида живут с самками только в период спаривания или когда вместе выходят на большую охоту. Это случается нечасто, так как обычная добыча в Гирском лесу мелкая (индийский олень и замбар), хотя традиционной для азиатского льва является охота на более крупных животных. Возможно, эта особенность и является причиной уменьшения размеров прайда.

Прайд сохраняется в течение нескольких лет. Львицы вместе охотятся и воспитывают детёнышей. Самцы обеспечивают защиту территории: они метят её смесью мочи и выделений анальных желёз и обозначают грозным рычанием. Если для чужаков этого недостаточно, хозяину территории приходится вступать в бой. Схватки между одинаково сильными противниками могут заканчиваться гибелью обоих.

Прайд придерживается определённой территории, размер которой зависит от ландшафта, количества потенциальной добычи и величины группы и может колебаться от 20 до 400 кв. км.

Молодые самцы, достигнув 2 — 3 летнего возраста, покидают семью, иногда этому способствует «глава» прайда. Они уходят поодиночке, а чаще по две-три особи одного возраста, и становятся кочевниками. Такие животные бродят неподалеку от других прайдов, дожидаясь проявления признаков слабости или старости у самцов, на место которых они претендуют. Группе молодых львов легче захватить прайд, чем одинокому льву, и затем легче его оборонять: если пара самцов удерживает прайд в пределах 2,5 лет, то коалиция из 3–4 самцов — более трёх лет.

Первое, что делает самец, захватив прайд, — убивает маленьких львят. Львицы, как правило, не в состоянии помешать, и шансы на спасение есть только у львят старше года. У львицы, потерявшей львят, через 2–3 недели начинается эструс, она становится лояльна к новому вожаку и вскоре рожает от него детёнышей. Такой инфантицид (убийство детёнышей) позволяет самцам вырастить собственное потомство, в противном случае, а сменяются вожаки каждые 2–4 года, они бы просто не успели это сделать.

Статус вида в природе

Львы взяты под охрану Международным союзом охраны природы, а азиатский подвид занесён в Красную книгу как находящийся под угрозой исчезновения, в настоящее время в дикой природе осталось всего несколько сотен этих животных — IUCN (EN). Подвид азиатского льва включен в Конвенцию о международной торговле видами дикой фауны и флоры — CITES (I).

Львицы в природе живут дольше самцов, так как в определённой степени находятся под защитой прайда. Самцы же, потеряв силу, вынуждены покидать прайд и проводить остаток жизни в одиночестве в менее благоприятных условиях. Средняя продолжительность жизни самок 14–16 лет, самцы редко доживают до 11–12 лет.

Рекордная продолжительность жизни в неволе — 30 лет.

Содержание животных в Московском зоопарке

Львов в Московском зоопарке держат с момента его основания. Однако «азиаты» появились у нас сравнительно недавно — в 1995 году. Из Англии привезли молодую самочку, из Финляндии самца. К сожалению, семейная жизнь у них не сложилась, несмотря на очень покладистый характер самки. Нрав у этого «царя зверей» оказался отвратительным: он принялся всячески притеснять свою партнёршу, вплоть до того, что не подпускал её к еде, даже будучи сытым. По-видимому, сказалось то, что у него не было опыта общения с сородичами: мать сразу после рождения отказалась кормить детёныша, и приёмными родителями стали люди. Увы, в зоопарках это не редкость. Пришлось наших львов содержать порознь.

Через пару лет наш «женоненавистник» уехал в другой зоопарк, а из зоопарка Голландии прибыл другой самец, вальяжный и мирный, тоже родившийся в неволе, но выросший с родной мамой. Однако, имея отрицательный опыт общения с «главой семейства», львица «решила» не связываться с представителем другого пола. Нам так и не удалось их подружить. Эти животные также разъехались по другим зоопаркам, где люди смогут увидеть такой редкий подвид льва — азиатский.

В 2013 году в наш зоопарк прибыл очаровательный азиатский львёнок по имени Кувам, а через год — и подруга для него. Когда животные стали взрослыми, их ссадили, и наконец, весной 2015 года родились львята. Львица оказалась хорошей мамой, и счастливое семейство можно увидеть на Новой территории на «Острове зверей». Гуляют львы часто, уличный вольер они любят, и даже небольшой морозец им не страшен.

Если же вы подошли и не увидели львов, они находятся во внутреннем помещении и «царя зверей» можно услышать. Самец примерно раз в полтора часа издаёт свой грозный рык, сигнализирующий о том, что территория занята. Если лев возбуждён, то рычит чаще. В этом случае сигнал чаще адресуется тигру — соседу по внутренней вольере. Львица значительно более молчалива.

Кормят львов в зоопарке в основном говядиной, дают ещё кур и кроликов. При этом крольчатину они предпочитают всему остальному.

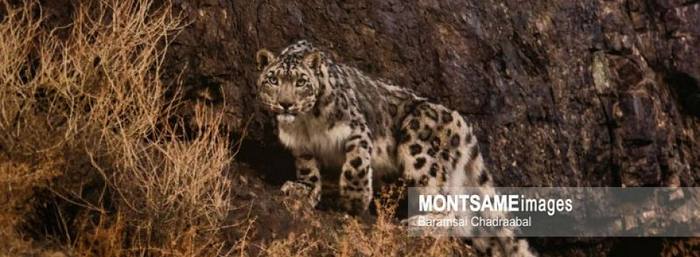

В Монголии насчитывается более тысячи ирбисов

Таков результат крупномасштабного исследования ареала и численности снежного барса на территории страны.

Более тысячи взрослых ирбисов (снежных барсов) насчитывается в Монголии. Ареал их обитания составляет примерно 328 тысяч квадратных километров площади с Алтайских гор до горы Соён, сообщает МОНЦАМЭ (одно из крупнейших информационных агентств в Монголии).

По инициативе офиса программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) в Монголии в 2017 году Монгольский фонд защиты ирбисов, Международный фонд сохранения снежного барса и Институт общей и экспериментальной биологии Академии наук Монголии совместно провели крупномасштабное исследование по установлению ареала и численности снежного барса на территории страны. В 40 полевых исследовательских работах приняли участие 500 человек, среди которых ученые-исследователи МонГУ, сотрудники особо охраняемых природных зон, защитники природы и местные граждане.

«Исследованием была охвачена территория 10 аймаков (родоплеменное образование, современная административная единица). Это примерно 406 800 квадратных километров площади, где предполагалось найти следы существования ирбисов. Также в 29 горах были установлены автоматические камеры для подсчета. Результаты этого масштабного научного исследования обеспечат нам возможность выявить ареалы, где угрожает исчезновение ирбисов, найти наиболее оптимальный метод защиты и сохранения дикой популяции ирбисов в Монголии и окажут неоценимую помощь в будущем», — рассказал специалист программы WWF в Монголии Б. Гантулга.

«Основываясь на результатах исследования мы сможем разработать подпрограмму по защите экосистемы и биоразнообразия высокогорья», — подчеркнул начальник отдела фауны, флоры и природных ресурсов министерства окружающей среды и туризма П. Цогтсайхан.

Снежный барс занесен в Красный список Международного союза охраны природы и имеет статус уязвимого вида. Он обитает в Центральной Азии – в горных системах Алтая, Саян, Тянь-Шаня, Куньлуня, Гиндукуша, Гималаев, Каракорума. Общая численность вида – от 4 до 7 тысяч особей. Основные факторы, определяющие низкую численность популяции снежного барса: браконьерство на ирбиса и копытных животных с помощью петель, сокращение численности копытных, пожары, уничтожающие места обитания, неблагоприятные погодные условия. По предварительным подсчетам, популяция ирбиса на территории России сейчас составляет 50-60 особей, при этом ареал зверя сильно фрагментирован. Одним из регионов ареала является Бурятия.

Полномасштабный учет численности и состояния популяции снежного барса в России стартовал в 2020 году в середине февраля. Серия полевых экспедиций проходит в Республиках Алтай, Тува и Бурятия, где находятся ключевые местообитания редкого хищника в нашей стране. С 2016 года учет снежного барса проводится по инициативе и при координации Всемирного фонда дикой природы (WWF).

В 2020 году финансовую поддержку учету оказывает фонд «Мир Вокруг Тебя» корпорации Siberian Wellness. В Бурятии экспедиция по учету численности снежного барса завершена, сообщал WWF России. Результаты экспедиции показывают — на хребте Восточный Саян зафиксированы следы как минимум двух самцов и самки, получены фотосвидетельства обитания двух особей. Работы еще продолжаются, пока это лишь промежуточные данные.

Ранее, в конце 2019 года, WWF России подтвердило постоянное присутствие восьми особей снежного барса в Бурятии: семи взрослых и одного котенка.

Малыша самки Кучерявая ученые назвали Гагарин, потому что впервые камеры запечатлели его 12 апреля 2019 года, в День космонавтики.

Ложь Диснея: почему Пумба и Тимон никогда не смогли бы стать друзьями

Просить помощи в том, чего не умеешь — нормально, природой так и задумано. Вот взять африканских хрюшек-бородавочников. На самом деле они дружат не с сурикатами, как нам показал Дисней, а с мангустами — их старшими родичами. Там, где пасётся стадо патлатых свинок, всегда найдётся стайка мангустов, и наоборот. И дружба эта строится на взаимовыгодном сотрудничестве.

Вот как выглядят настоящие Тимон и Пумба!

А вот сурикаты и бородавочники не очень дружат в дикой природе.

Чтобы достать сочных жуков и червей, мангусту нужно уметь рыть глубокие ямы, двигать тяжёлые камни, ломать старые брёвна. Для этого они слишком малы, но не оставаться же им голодными? Значит нужно делегировать тяжелые работы бородавочнику. Им-то разломать трухлявый пенёк ничего не стоит. Так Пумба обеспечивает целую стаю Тимонов-мангустов неисчерпаемым запасом жрачки.

Но и у бородавочников есть свои проблемы. Бородавочники не могут как следует себя вычистить от паразитов и делегируют эти СПА-процедуры мангустам. У них ловкие лапки, и они с легкостью помогают своим «Пумбам». В итоге хорошо всем: бородавочник избавляется от паразитов, а мангуст неплохо обедает этими самыми вошками-блошками.

Дружба бородавочников и мангустов — далеко не единственный пример сотрудничества в мире животных. Такое поведение называется симбиотическим.

Массаж, пилинг и дезинфекция всего за один сеанс!

Маргай — кареглазый глазастик с длинным хвостом

Кто это практически вертикально гуляет по деревьям в тропических лесах, презирая всяческие законы физики? Это маргай, миниатюрный хищник, обладающий невероятной ловкостью, скрытностью и другими необходимыми навыками для охотника, выживающего на территории с более крупными соперниками.

Длиннохвостые кошки, которых также зовут маргаи, (Felis wiedii, Leopardus Wiedii) обитают во влажных густых вечнозеленых лесах Южной и Центральной Америки вплоть до Мексики.

Эти дикие кошачьи сравнительно небольших размеров: их вес колеблется от трех до восьми кг, а длина тела составляет 60–80 см (и это без учета такого же длинного хвоста).

Длиннохвостые кошки похожи на оцелотов (ближайших их сородичей), но значительно меньше их по размерам. По данным Международного Союза Охраны Природы, вид близок к уязвимому положению, и популяция продолжает сокращаться.

Atlas de zoologie / Germer Bailliere, Paris, 1844

Охотятся маргаи по ночам и в сумерках, в дневное время их практически невозможно увидеть. Их меню состоит в основном из наземных и мелких млекопитающих, хотя в некоторых районах пищей нередко служат птицы и рептилии. Ловят маргаи и млекопитающих более крупных – это белки, кролики, необычные грызуны агути и маленькие обезьяны (хотя их длиннохвостые кошки ловят реже). В среднем размер добычи составляет около 250 граммов. Хотя маргай очень ловко лазает по деревьям, он вовсе не ведет древесный образ жизни, как о нем думали раньше – охотиться предпочитает на земле.

Ученые выяснили, что маргай – довольно хитрый охотник. Эти кошки научились подражать голосам пегих тамаринов (Saguinus bicolor), чтобы заставить этих обезьян спуститься с деревьев и попытать счастья в охоте на них. Такую тактику заметили однажды биологи, наблюдая, как длиннохвостая кошка охотится на группу из восьми тамаринов.

К дереву, на котором кормились эти обезьяны, приблизилась дикая кошка и начала издавать звуки, подобные крикам детенышей тамаринов. Услышав «плач» молодого тамарина, обезьяны спустились с дерева, и в тот же момент на них попыталась напасть длиннохвостая кошка. Тогда хищнице не удалось поймать обезьян, однако ученым стало известно о новой тактике ее охоты.

Лодыжки у маргаев вращаются на 180°, что позволяет им бегать вниз по деревьям, подобно белкам.

У львов была какая-то тактика, и они её придерживались

Антилопа смогла оторваться от двух львиц, но тут же наткнулась на третью, которая уже поджидала её в засаде:

Хищник на охоте

В отличие от тигра, леопард перешел дорогу сразу

Научный сотрудник национального парка в Приморском крае — самой кошачьей охраняемой территории — Глеб Седаш рассказывает о троплении больших кошек на «Земле леопарда».

На этот раз мы пройдём по следам дальневосточного леопарда, которые выводят к трассе.

Троплением называется традиционный метод исследования хищников по их следам.

Охота за хвостом!

Эпичная охота снежного барса

Момент охоты снежного барса

Напомним, что снежный барс – редкое животное, внесен в Международную Красную книгу, а также в Красные книги Казахстана, России, Таджикистана, Узбекистана.

Снежный барс — обитатель высокогорий. В Казахстане встречается в горах Тянь-Шаня, в частности на Угамском хребте, Таласском Алатау, Заилийском и Джунгарском Алатау, а также и на востоке страны на хребтах Тарбагатай, Саур, и в Южном Алтае.

. Смотреть до конца

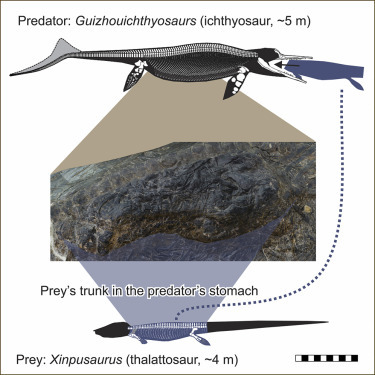

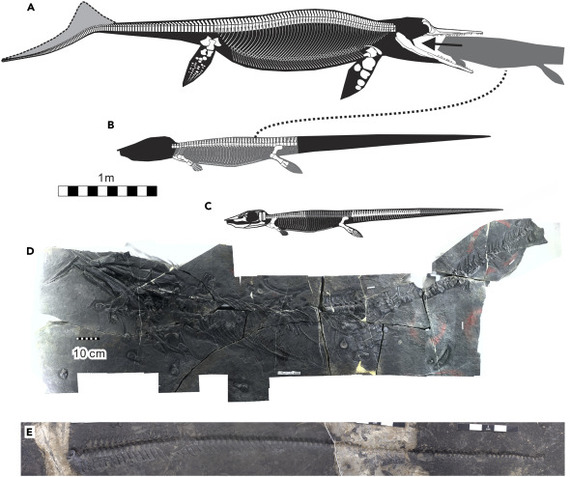

Предлагаю отвлечься на науку, точнее палеонтологию

В брюхе ихтиозавра нашли добычу размером почти с него самого.

Палеонтологи были уверены, что эти морские существа питались такой добычей, как рыба или кальмары. Но находка, обнаруженная на юго-западе Китая, поразила их воображение. В желудке ихтиозавра, размеры которого достигали почти пяти метров в длину, обнаружили останки рептилии — она была примерно той же длины, что и морской хищник: четыре метра. Вердикт ученых: ихтиозавр умер от переедания.

Найденная окаменелость ихтиозавра с выступающим над поверхностью его тела содержимым желудка / © phys.org / Риосуке Мотани

Исследование опубликовано в журнале iScience. В 2010 году палеонтологи обнаружили в Китае почти полный скелет огромной морской рептилии — ихтиозавра (Guizhouichthyosaurus). И вот, наконец, дело дошло до его детального изучения. Ученые никак не ожидали найти еще одну окаменелость в его брюхе. Скелет второй рептилии принадлежал талаттозавру (Xinpusaurus) — морскому животному, похожему на ящерицу. Его уже назвали самой длинной окаменелостью из когда-либо найденных в желудке доисторической морской рептилии.

Не столь важно, был ли талаттозавр объектом охоты ихтиозавра или его съели уже после смерти. Главное — ученые получили доказательство того, что ихтиозавры, которых до этого считали специализирующимися на головоногих моллюсках, вероятно, могли быть высшими мегахищниками.

Схема проглатывания ихтиозавром своей добычи. Видно, что голова и хвост талаттозавра к тому моменту уже отделены от тела / © www.cell.com

Правда, исследователи все же склонны полагать, что талаттозавр был убит ихтиозавром, поскольку при разложении организма в воде конечности отделяются от тела раньше, чем хвост. Окаменевшие останки талаттозавра демонстрируют обратную ситуацию: конечности были частично прикреплены к телу, а вот хвост вообще лежал в 23 метрах от окаменелости.

Скелет ихтиозавра и содержимое его желудка / © www.cell.com

Из чего палеонтологи делают вывод, что ихтиозавр попросту оторвал хвост у несчастного талаттозавра, когда охотился на него. Да и собирать со дна еду такому крупному существу, которое к тому же дышало не через жабры, а подобно современным дельфинам, было бы весьма неудобно.

Сравнение размеров тела хищника и жертвы / © www.cell.com

Впрочем, всему есть предел — и заглатывание столь огромной добычи чревато последствиями. «Содержимое желудка нашего ихтиозавра не подверглось воздействию желудочной кислоты, поэтому он, вероятно, умер вскоре после того, как проглотил талаттозавра», — поясняет профессор палеобиологии из Калифорнийского университета в Дейвисе (США) Риосуке Мотани.

Зубы ихтиозавра. Пунктирной линией отмечена граница десен верхней челюсти / © www.cell.com

Окаменелости в желудках доисторических животных редко попадают в руки ученых, поэтому при оценке вида питания они зачастую ориентируются на размер и форму зубов существа. Доисторические хищные виды обычно имеют большие зубы с острыми режущими краями, однако некоторые из них могут обладать небольшими и более тупыми зубами, как у современных крокодилов. Они предназначены для того, чтобы захватывать крупную добычу. Именно такие небольшие и тупые зубы имели ихтиозавры.

Случай на охоте

История эта была рассказана дядей Володей – соседом, охотником, позиционировалась она, как реальная, но уж слишком похожа на байку, коей, скорее всего и является.

Итак, заканчивается охота и надо, по старой неписанной традиции, должен нафигачиться по полной. Что и было сделано. Один шутник подготовился к этому делу: заранее вскрыл пару папковых патронов, высыпал содержимое, зарядил пустышки обратно. Говорит другу охотнику:

— Да ты мазила, с десяти шагов мне в задницу не попадешь!

— Ну давай на ящик забьемся.

Короче отходит горе шутник на десять шагов, а тот, кто стрелять должен, переламывает двухстволку, смотрит – 000 патроны (это очень крупная дробь). Думает: «я ж его убью нахрен!». Заряжает 13й номер (мелкая дробь – миллиметр в диаметре), и стреляет в белые булки спорщика.

Попал. История умалчивает о выковыривании и возможном сроке для стрелка, как собственно и всякая байка умалчивает о последствиях.

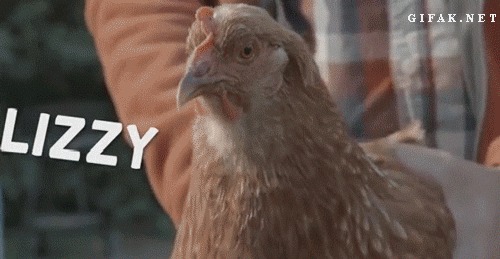

Зачем птицам нужна стабилизация?

Причина, почему большинство птиц могут делать это, в том, что.

. они почти не умеют шевелить (управлять) глазами. Поэтому, чтобы видеть четко, им нужно держать голову зафиксированной в пространстве настолько долго, насколько это возможно и двигать её минимально.

Поэтому, во время ходьбы, курица делает смешные резкие движения головой. Это также помогает спасаться от хищников и воспринимать глубину пространства.

Люди, с другой стороны, могут держать глаза зафиксированными на одной точке. Посмотрите на себя в зеркало и помотайте головой в разные стороны.

Опасная охота

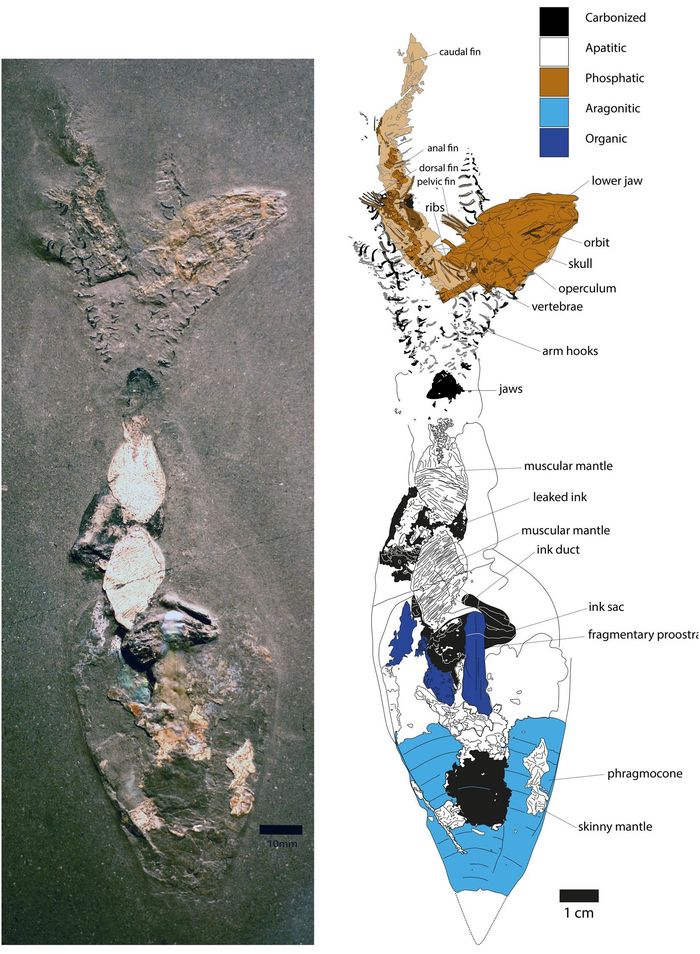

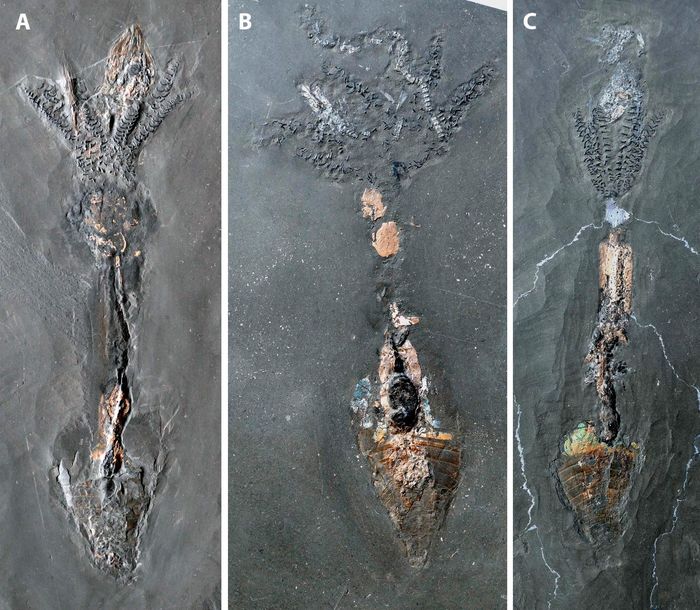

На этом рисунке вы видите сцену охоты, которая закончилась трагически не только для жертвы, небольшой рыбы, но и для поймавшего ее хищника — древнего и дальнего родственника кальмаров, хотя поначалу для него ничего не предвещало беды. Эта реконструкция базируется не на косвенных данных или предположениях (как часто бывает в палеонтологии из-за нехватки прямых доказательств), а на уникальных находках окаменевших моллюсков.

Окаменелости возрастом около 180 миллионов лет были обнаружены в окрестностях города Хольцмаден в Германии. Они представляют собой частично пиритизированные, частично фосфатизированные остатки тел головоногих моллюсков Clarkeiteuthis conocauda, которые погибли с зажатой в «когтях» (точнее, в усеянных крючьями руках см картинку дня крючья белемнитов) добычей — рыбами Leptolepis bronni.

Clarkeiteuthis conocauda c рыбой Leptolepis bronni. Справа показана схема строения моллюска и рыбы. Изображение из статьи D. Jenny et al., 2019. Predatory behaviour and taphonomy of a Jurassic belemnoid coleoid (Diplobelida, Cephalopoda)

Находки хищников, погибших вместе со своими жертвами, крайне редко попадаются палеонтологам. Охота на добычу, сопоставимую по размеру с охотником, всегда была опасным делом, и хищники иногда погибали вместе со своими жертвами. Но для того, чтобы оба животных сохранились в ископаемом состоянии и попали в руки палеонтологов, нужно сочетание множества факторов. Такое, как, к примеру, сложилось на территории Германии в тоарском веке ранней юры: в придонных слоях глубокого континентального моря в условиях сильного дефицита кислорода тела погибших животных не растаскивались падальщиками, а быстро замещались различными минералами и заносились илом, со временем превратившимся в черные битуминозные глины и сланцы. Замечательно сохранившиеся ископаемые в этих отложениях (формация Posidonienschiefer) изучаются палеонтологами уже более ста лет. Мы уже рассказывали о находках из этих отложений — белемнитах рода Passaloteuthis с крючьями-мегаонихитами (см. картинку дня Крючья белемнитов) и рыбах, прятавшихся в раковинах аммонитов (см. картинку дня Аммониты-убежища).

Моллюски Clarkeiteuthis conocauda принадлежали отряду Diplobelida группы белемноидей (Belemnoidea). От белемнитов (отряд Belemnitida) они отличались крайне редуцированным ростром, который из мощного кальцитового образования, расположенного на заднем конце тела, у них превратился в тонкую арагонитовую оболочку (иногда не толще бумажного листа), покрывающую фрагмокон (разделенную на отдельные отсеки часть раковины, служившую поплавком). Впрочем, некоторые палеонтологи уверены, что диплобелиды — сборная группа, и что различные животные, включаемые в этот отряд, в разное время независимо друг от друга произошли от разных белемнитов путем редукции ростра. Возможно также, что именно кто-то из диплобелид является предком современных спирул.

У белемнитов фрагмокон находился между мягким телом и твердым тяжелым ростром. Тело и ростр, скорее всего, уравновешивали друг друга, и белемниты двигались в воде горизонтально, что удобно для быстрого плавания. У диплобелид же тяжелого ростра-противовеса не было, и поплавок-фрагмокон оказывался на заднем конце тела. Поэтому большинство исследователей считают, что диплобелиды, в том числе и Clarkeiteuthis conocauda, плавали головой вниз, ориентируясь вертикально или наклонно, подобно современным спирулам.

Однако, как показывают новые находки, такое положение тела, неудобное для быстрого плавания, не мешало им быть успешными охотниками, ловившими небольшую подвижную рыбу. Охотились они, скорее всего, «из засады», неподвижно замирая и подкарауливая неосторожную рыбу. В связи с этим, вряд ли они были окрашены в яркий розовый цвет, как это показано на реконструкции. Скорее всего их окраска была покровительственной, маскировочной, и может быть они, как и многие современные головоногие, умели менять цвет.

Три экземпляра Clarkeiteuthis conocauda c рыбами Leptolepis bronni в руках. Фото из дополнительных материалов статьи D. Jenny et al., 2019. Predatory behaviour and taphonomy of a Jurassic belemnoid coleoid (Diplobelida, Cephalopoda)

Так или иначе, схватив оказавшуюся поблизости рыбу десятью руками, усаженными острыми крючьями, Clarkeiteuthis своим мощным клювом перекусывал ей позвоночник. Так же поступают и современные кальмары. Обездвижив таким образом рыбу, охотник приступал к трапезе. Но тут его подстерегала неожиданная опасность. Ученые полагают, что если моллюск слишком рано прокусывал рыбе плавательный пузырь, то рыба начинала тонуть и увлекала за собой своего убийцу. Моллюск же, занятый едой, этого либо не замечал, либо не придавал значения. А на глубине концентрация кислорода в воде резко падала. Оказавшись вместе с тонущей рыбой в аноксидных слоях воды, Clarkeiteuthis терял силы и уже не мог избавиться от остатков рыбы и всплыть, а вместо этого погружался все глубже и глубже. Возможно, такие истории случались не постоянно, а лишь в редкие годы, когда бескислородные воды поднимались необычно близко к поверхности, и жившим в приповерхностных слоях воды животным достаточно было погрузиться на небольшую и еще вчера безопасную глубину, чтобы оказаться в условиях дефицита кислорода.

В итоге, неудачливые моллюски, утонувшие в древнем море, стали большой удачей для палеонтологов. Они позволили доказать, что диплобелиды, несмотря на отсутствие ростра и вероятно вертикальное расположение тела (неудобное для скоростного плавания), тем не менее были способны успешно охотиться на подвижную добычу, подобно современным кальмарам.