- Скандальный журналист «Новой газеты» чуть не спровоцировал теракт (3 фото)

- А бомба нужна была для того, чтобы убить питерского бизнесмена Евгения Пригожина – его обвиняемый счел причастным к покушению на собственную жизнь.

- Малькевич о наказании для Собчак за рекламу скопинского маньяка: Ситуация перезрела

- Уотергейтский скандал: роль в истории журналистики

- За что в России преследуют и наказывают журналистов

- Как изменилось число дел в отношении журналистов

- Чем заканчивается преследование журналистов

Скандальный журналист «Новой газеты» чуть не спровоцировал теракт (3 фото)

А бомба нужна была для того, чтобы убить питерского бизнесмена Евгения Пригожина – его обвиняемый счел причастным к покушению на собственную жизнь.

Такой вывод он сделал после «грамотной» обработки журналистом «Новой газеты» Денисом Коротковым. Подробности раскрыл в суде свидетель по этому делу Валерий Амельченко.

О том, как развивалась эта история, рассказало Федеральное агентство новостей. В 2017 году на члена «Артподготовки» напали двое неизвестных вооруженных ножами. Владимиру Иванютенко нанесли удары в печень и в грудь.

Было возбуждено уголовное дело. Но оно двигалось с трудом – жертва нападения не смогла опознать злодеев.

Но вот в «Новой газете» был напечатан материал Дениса Короткова «Повар любит поострее». Против Пригожина было выдвинуто «обвинение» в организации покушения на Иванютенко. Якобы у первого есть специальный человек, который «решает вопросы», в том числе устраняя неугодных. И это якобы Валерий Амельченко, который пустился в откровения и дал всю «информацию» для статьи. Полицейские начали проверку фигуранта, однако по биллингу мобильного телефона выяснилось, что у Амельченко полное алиби – в момент покушения он находился в другом месте.

Иванютенко такой поворот в деле не устроил, и он решил с мнимым заказчиком покушения поквитаться – расправиться с ним с помощью взрывного устройства.

Но вот, что выяснилось еще. Амельченко за крупную денежную сумму зачитал предложенный Коротковым «разоблачительный» текст на диктофон.

После этого «журналист» предложил ему скрыться, затеряться желательно за границей, интересовался сможет ли он раздобыть себе поддельный загранпаспорт.

Коротков, полагая, что его «информатор» внял его совету, явился в полицию и сообщил об исчезновении последнего, однако просчитался.

Амельченко пределов России не покидал и, узнав о том, что его ищут правоохранители, решил не испытывать более судьбу и явился для дачи показаний.

Таким образом, сознательная ложь могла бы поломать Валерию Амельченко жизнь – при менее благоприятном раскладе он мог бы оказаться в местах не столь отдаленных. Евгений Пригожин едва не стал жертвой теракта, вместе с ним пострадать от взрыва бомбы – лишиться здоровья и жизни – могли бы совершенно посторонние люди.

Малькевич о наказании для Собчак за рекламу скопинского маньяка: Ситуация перезрела

Коллизия вокруг скопинского маньяка Виктора Мохова, отсидевшего 17 лет за чудовищные преступления против несовершеннолетних, заставила журналиста и общественного деятеля Александра Малькевича поднять вопросы о недопустимости ситуаций, когда преступники получают прибыль от огласки своих преступлений, а также о наказании для журналистов, рекламирующих преступников.

Напомним, журналистка и блогер Ксения Собчак, предположительно заплатившая Мохову несколько миллионов рублей, записала с ним интервью, которое бьет рекорды по популярности и в то же время вызывает огромное возмущение в обществе. Многие политики и общественники пишут жалобы не только в администрацию видеохостинга, на котором появилось скандальное интервью, но и обращаются в правоохранительные органы в связи с тем, что в беседе с Собчак преступник недвусмысленно угрожал одной из своих жертв.

«В США много лет действует закон, запрещающий преступникам получать прибыль от огласки своих преступлений, продавая воспоминания», — рассказал ФАН гендиректор телеканала «Санкт-Петербург», первый зампред комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

По мнению Малькевича, Общественная палата не должна стесняться быть субъектом законодательных инициатив, она имеет полное право инициировать принятие подобного закона в России.

Но есть еще одна сторона вопроса: моральный облик журналистов, которые не стесняются зарабатывать популярность на антигероях, говорит собеседник ФАН.

«О каком воспитании подрастающего поколения мы можем говорить, когда кругом все строится на хайпе? Когда на телевидение зовут преступников, когда существуют треш-стримы, где в прямом эфире происходит убийство, и это монетизируется? Это необходимо в срочном порядке пресекать», — пишет Малькевич в статье, опубликованной на сайте ОП РФ.

Комментируя ФАН ситуацию вокруг интервью скопинского маньяка, Александр Малькевич отмечает, что дело не только в самой Собчак, которая несомненно заслуживает наказания, но и в том, что сегодня в российской журналистке чрезвычайно размыты границы профессии.

«Да, таким, как Собчак, не место в журналистике, их надо гнать из профессии. Но проблема в том, что такие, как Собчак, и не считают себя журналистами. Все эти стримеры, блогеры и прочее… Поэтому Общественная палата давно предлагала всех популярных блогеров приравнять к СМИ, наделив соответствующими правами и обязанностями. История с Собчак показывает, что ситуация не просто назрела, но давно перезрела. Тех, кто хайпует и поднимает свои рейтинги на подобных интервью, необходимо гнать из журналистики с волчьим билетом», — подчеркнул Александр Малькевич.

Ранее депутат Госдумы Александр Шерин, оценивая эту ситуацию, согласился с предложением главы Союза журналистов России Владимира Соловьева законодательно запретить преступникам давать интервью в СМИ.

«Если бы Гитлер не покончил с собой, уверен, Ксения Анатольевна и у него бы взяла интервью. Послушала бы, как он принимал решения об уничтожении миллионов граждан, о строительстве концлагерей, о блокаде Ленинграда. Есть некоторые журналисты, которые в погоде за хайпом не гнушаются ничем», — отметил Шерин.

Уотергейтский скандал: роль в истории журналистики

17 июня 1972 года в штабе Джорджа Макговена, кандидата в президенты от Демократической партии, задержали 5 человек, устанавливавших прослушку. Инцидент произошёл в вашингтонском комплексе “Уотергейт” за четыре месяца до президентских выборов. Во главе задержанных стоял полковник и бывший агент ЦРУ Джеймс Маккорд, остальные — иммигранты из Майами.

В XX веке в Америке журналистику настиг кризис. Печатные издания сокращались, шёл процесс монополизации. До Уотергейтского скандала пресса не имела особой власти в мире, преимущественно являясь лишь развлечением. У СМИ не было веса, они публиковали поверхностные тексты, обычные новости. Профессия журналиста не являлась престижной, достойной. Но именно Уотергейтский скандал сыграл большую роль в истории журналистики и открыл миру “четвертую власть”.

Боб Вудворд и Карл Бернстайн из “The Washington Post” занимались “уотергейтом”. В редакции этой газеты, как и во всех остальных, никто не видел в этом скандале ничего перспективного. Это казалось опасным и безнадёжным делом, но Вудворд и Бернстайн все же взялись за его расследование. “New York Times” также обратила внимание на это событие. 14 июня 1971 года она даже первой опубликовала украденные из Пентагона секретные документы. Но об Уотергейтском скандале “The Washington Post” заговорила первой. Вудворд и Бернстайн провели тщательное расследование, по одной короткой ниточке пытаясь распутать огромный клубок этого скандала. Они показали, как должны действовать журналисты, как из ничего найти настоящие факты и добиться подтверждения важных людей. В этом деле большую роль сыграли свидетели, одним из которых был Марк Фелт, или Глубокая Глотка. Он был агентом Федерального бюро расследований и сам занимался этим делом. Фелт являлся приближенным к президенту лицом, он многое знал. Именно Марк Фелт сообщил информацию о причастности Белого дома к этому инциденту “The Washington Post” и “New York Times”. После чего “The Washington Post” первой опубликовала ряд статей о расследовании “Уотергейтского” скандала. Всё ниточки вели к Никсону, тогда уже новому президенту США. “New York Times” также готовила материал для публикаций, но журналисты упустили сюжет. Когда как их конкуренты вошли в историю, добившись подтверждений важных свидетелей. Боб и Карл не знали, за что хвататься и откуда начать, но в конце у них получилась мощная работа, раскрывающая правду о президенте Америки. Итогом расследования стал уход Никсона с поста президента.

Уотергейтский скандал изменил представление о журналистике. Впервые журналисты смогли повлиять на ход событий и своими руками подвергнуть президента импичменту. Пресса стала новой силой, имеющей власть. Журналисты Washington Post показали миру, как должны работать газеты, как должны проводить расследования. Когда как другие издания боялись, не позволяя себе мыслить шире, метались в нерешительности, Вудворд и Бернстайн провели расследование и сделали материал, основанный на фактах и свидетелях. Они заложили такие понятия, как фактура, проверка фактов, упорство и харизма. На них и строится настоящая журналистика. Журналист должен добиваться информации, располагать к себе людей и строить свои статьи на подтвержденных фактах, тогда такая журналистика действительно являются “четвёртой властью”.

За что в России преследуют и наказывают журналистов

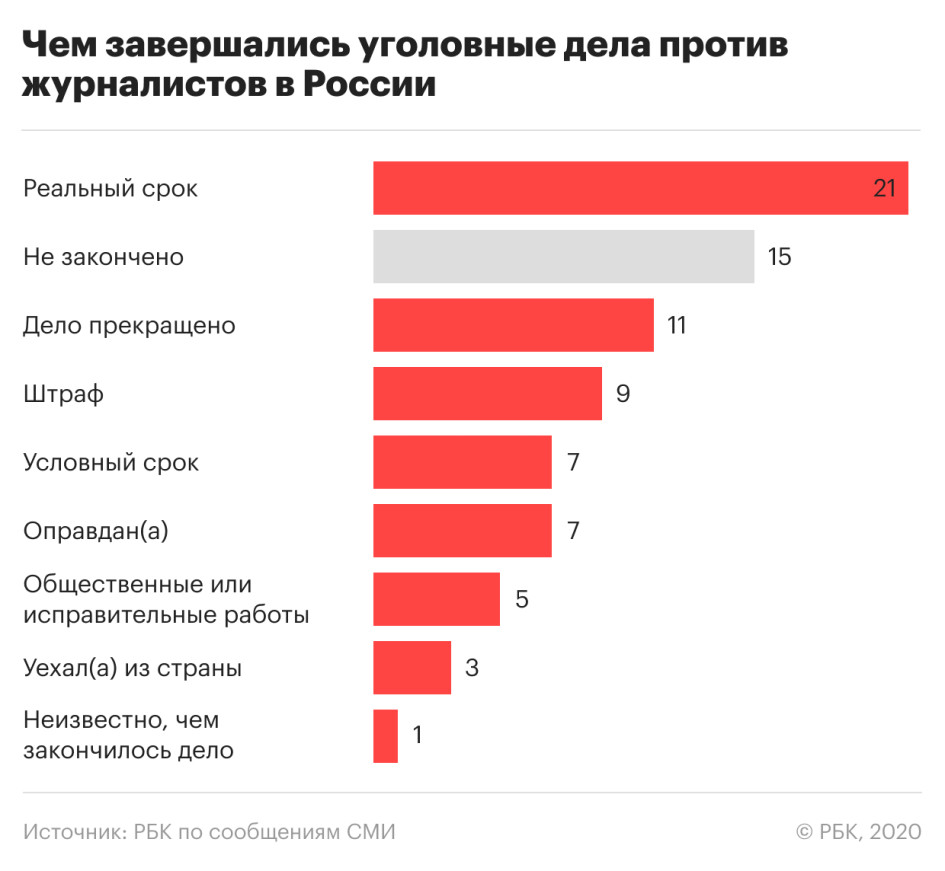

С 1997 года в России возбудили уголовные дела в отношении по меньшей мере 74 журналистов, а в данный момент расследуются или слушаются в суде дела как минимум 15 работников СМИ, следует из открытых данных, которые проанализировал РБК.

21 сотрудник СМИ за последние 20 лет получил реальный тюремный срок.

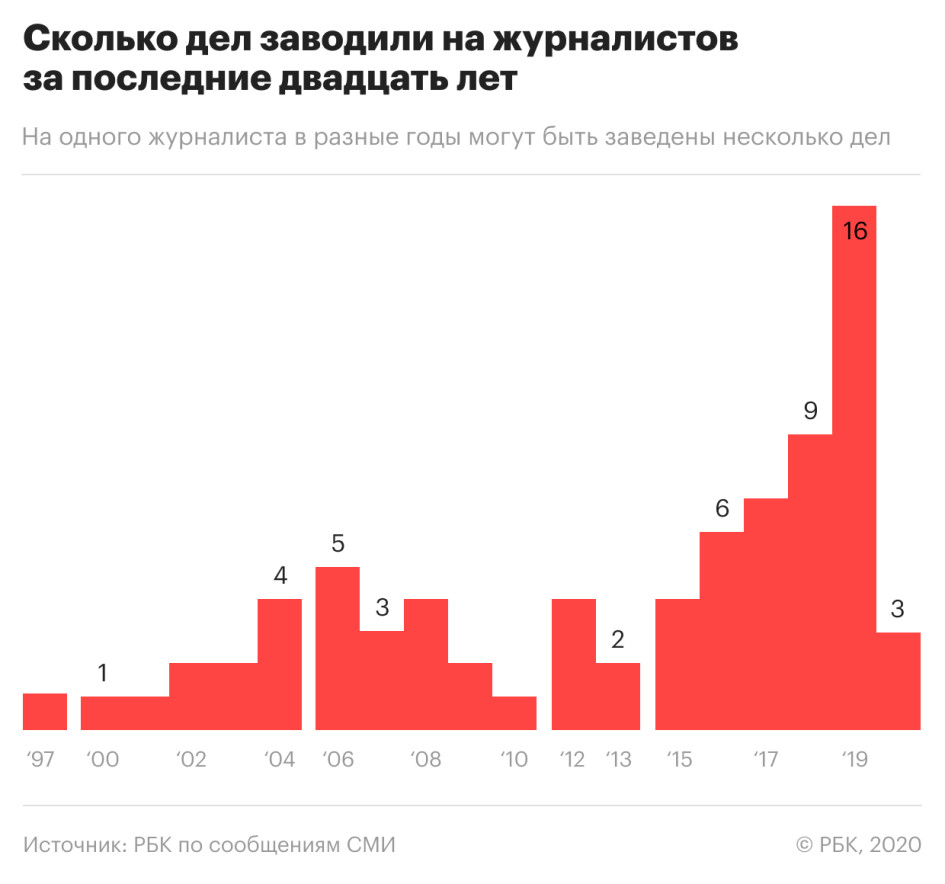

Как изменилось число дел в отношении журналистов

С 1997 по 2015 год количество сотрудников СМИ, которые в течение одного года были обвинены в уголовных преступлениях, не превышало четырех (исключение — 2006 год, когда под следствие попали пятеро сотрудников СМИ). С 2016 года это число стало расти и в 2018 году достигло девяти, а в течение 2019 года по всей России возбудили уголовные дела против 16 журналистов.

Это были в том числе спецкорреспондент Meduza Иван Голунов, обвиненный в сбыте наркотиков, редактор махачкалинской газеты «Черновик» Абдулмумин Гаджиев и журналистка «Эха Москвы в Пскове» Светлана Прокопьева, которым вменили террористические преступления.

С начала 2020 года по всей России возбудили уголовные дела в отношении как минимум троих действующих и бывших работников СМИ — экс-корреспондента «Коммерсанта» и «Ведомостей», советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова (его обвиняют в госизмене), издателя «Медиазоны» Петра Верзилова (следствие считает, что он не уведомил власти о втором гражданстве) и корреспондента нижегородского портала «Репортер-НН» Александра Пичугина, которому вменили распространение фейков о коронавирусе.

«В последние годы число дел, связанных с ограничением свободы слова, стало больше. Логично, что журналисты, которые находятся на первой линии, стали чаще попадать в сферу внимания полиции, СК и ФСБ. Причем речь идет не только о расширении практики преследования за выражение мнения, но и о ее ужесточении. Еще лет семь-восемь назад реальный срок за это казался дикостью, сейчас этим никого не удивишь, и штраф 500 тыс. руб., назначенный Светлане Прокопьевой, воспринимается как убедительная победа. Это по сути и есть победа, потому что, к примеру, Иван Любшин за короткий комментарий в ВК на эту же тему получил пять лет колонии», — сказал РБК аналитик международной правозащитной группы «Агора» Дамир Гайнутдинов.

Рост интенсивности преследования журналистов связан с тем, как меняется отношение государства и спецслужб к информации вообще, считает директор Центра защиты прав СМИ Галина Арапова: «Идет демонизация информационной сферы, нагнетание угроз, исходящих прежде всего от интернета, но в том числе и от журналистов», — говорит юрист.

Арапова добавляет, что дела в отношении журналистов меняются не только количественно, но и качественно: иным становится содержание обвинений.

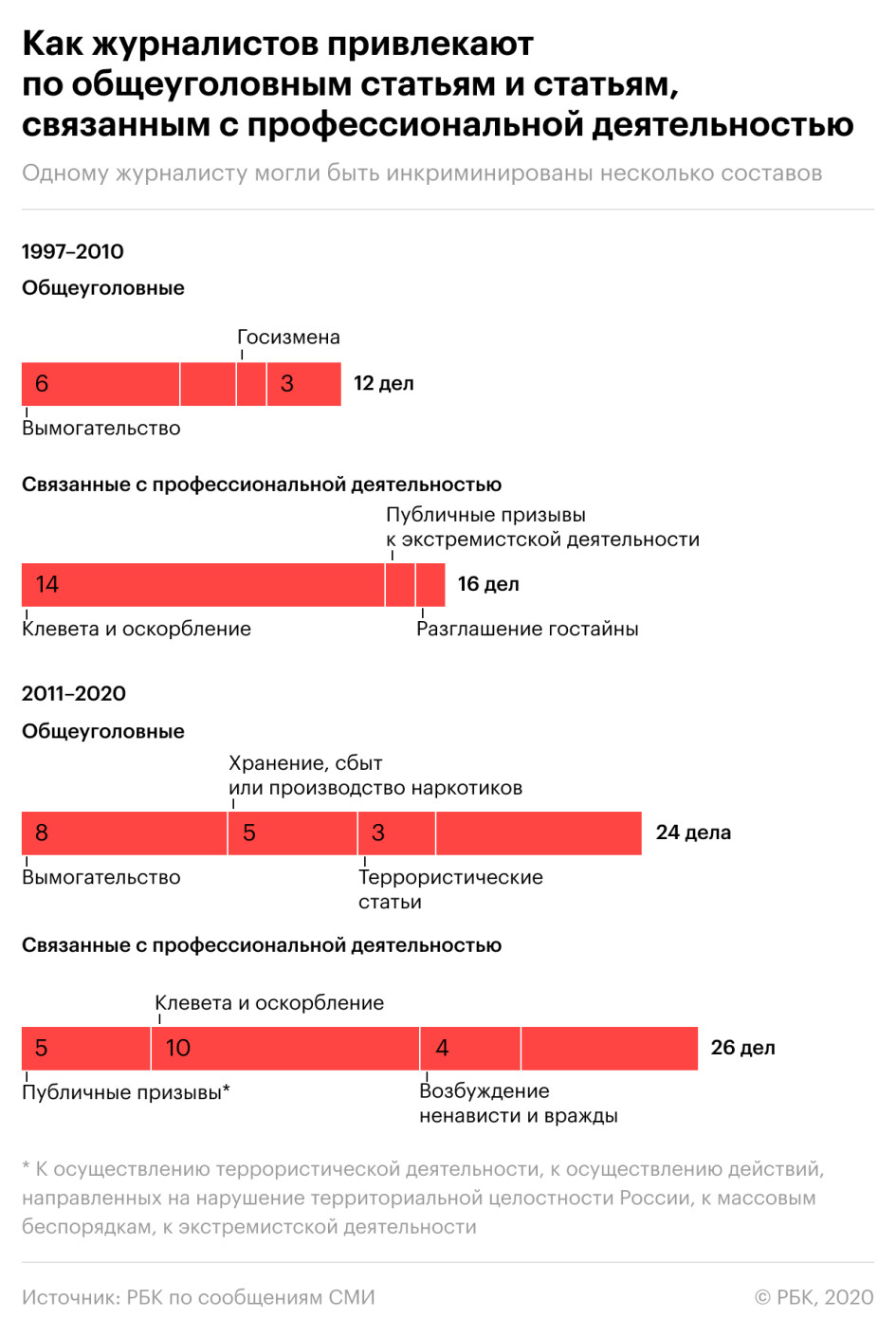

За какие слова и дела преследуют журналистов

Самый распространенный уголовный состав, применяемый против журналистов, — клевета (по меньшей мере 20 случаев), но дела по этой статье УК редко имеют судебную перспективу.

В 15 случаях журналистов преследовали по статье о вымогательстве: так, главный редактор калининградского издания «Новые колеса» Игорь Рудников якобы требовал $50 тыс. у начальника областного СК Виктора Леденева, а бывшая шеф-редактор и владелица екатеринбургского Ura.ru Аксана Панова, как считало следствие, требовала взятки за отказ от публикации компромата на экс-чиновника свердловского правительства Евгения Кремко и гендиректора областного телеканала ОТВ Антона Стуликова.

Около 45 журналистов за последние два десятилетия были обвинены в преступлениях, связанных с их публикациями: помимо клеветы им вменяли оскорбление, заведомо ложный донос, призывы к экстремизму, терроризму или массовым беспорядкам.

Еще более чем 30 сотрудникам СМИ вменяли преступления, не связанные с текстами или высказываниями: от насильственного захвата власти и участия в террористическом сообществе (это случай крымских журналистов Османа Арифмаметова, Ремзи Бекирова и Сервера Мустафаева) до наркотических или экономических преступлений. Так, главреду газеты «Знамя» из ХМАО Веронике Ильиной и главреду воронежской газеты «Молодой коммунар» Александру Пирогову вменяли растрату.

Набор преступлений, за которые в разных странах особенно часто преследуют журналистов в связи с их профессиональной деятельностью, примерно одинаков, говорит Арапова. Это разглашение конфиденциальных данных, клевета, оскорбление, разжигание ненависти и язык вражды в разных формах: «И Россия долгое время не была исключением. В 1990-е большинство дел на журналистов было по этим статьям, и многие заканчивались оправдательными приговорами». Однако все чаще журналистам вменяют общекриминальные статьи, констатирует юрист: «Это обвинения, которые не связаны с профессиональной деятельностью напрямую. Они тяжкие, часто подразумевают меру пресечения, связанную с изоляцией, дорогостоящую защиту».

«В таких случаях расчет на то, что общественное мнение не будет на стороне журналиста. Это дискредитирует его, подрывает доверие общества к журналисту и к изданию, где он работает. Безусловно, задача преследования Жалауди Гериева по делу о наркотиках или Абдулмумина Гаджиева по делу о терроризме — дискредитировать «Кавказский узел» или «Черновик», которые являются больной мозолью для местных властей», — полагает Арапова. По ее мнению, именно такие дела в последние годы во многом обеспечивают рост количества случаев преследования журналистов.

В последнее время журналистам зачастую вменяют преступления, которые относятся к приоритетным для государства областям, например борьбе с наркотиками или терроризмом, говорит Арапова. Она констатирует, что не во всех случаях преследования журналистов можно говорить именно о наступлении на свободу прессы — «какой-то процент дел, к сожалению, обоснован». Но часто обвинения в адрес журналистов вызывают серьезные сомнения, заключила она: «Наверняка есть журналисты, которые употребляют наркотики, но все дела о наркотиках в отношении журналистов, которые мы знаем, похожи на провокации».

Чем заканчивается преследование журналистов

Начиная с 1997 года как минимум 21 журналист получил реальный тюремный срок. Среди них — бывший корреспондент РБК Александр Соколов, осужденный на четыре года по делу об экстремизме, корреспондент «Кавказского узла» Жалауди Гериев, получивший три года по «наркотической» статье.

В семи случаях суды оправдывали журналистов, а еще в 11 — следственные органы прекращали дела по тем или иным основаниям. Сейчас в России расследуется по меньшей мере 15 уголовных дел против журналистов.

«Чаще общественный резонанс играет за обвиняемого, и в этом смысле при прочих равных журналисту проще», — полагает Гайнутдинов. Однако он указывает, что «большинство дел в отношении «обычных» граждан рассматривается в особом порядке, с признанием вины и вынесением обвинительного приговора без исследования доказательств», тогда как журналисты, как правило, настаивают на своей невиновности.