Жизнь в снегах: быт и уклад народов Крайнего Севера

Территорию, расположенную в арктической зоне Евразии, принято называть Крайним Севером. Регион включает континентальную сушу и острова в бассейне Северного Ледовитого океана. Это малонаселённые области со скудной тундровой и лесотундровой растительностью. Местное население в основном ведёт кочевой образ жизни, занимается оленеводством, рыболовством и охотничьим промыслом.

_

Аборигены Крайнего Севера – небольшие по численности этносы, сохранившие традиционный уклад быта и хозяйства:

Суровые климатические условия, с продолжительными морозными зимами, наложили отпечаток на внешний облик северян. Они приземистого роста, с ярко выраженными монголоидными чертами внешности. Тесная связь с природой выработала у людей её особое восприятие, обострило все органы чувств. Северяне без труда ориентируются в незнакомой местности, загодя распознают изменения погоды, обнаруживают добычу по следам. В мыслительном процессе у них доминирует правое полушарие, то есть сильно развита интуиция.

Скудная тундровая растительность не даёт возможности долговременного выпаса оленей на одном месте, поэтому семьям пастухов-оленеводов приходится постоянно кочевать. Динамичный образ жизни способствовал созданию рациональных предметов повседневного обихода.

Жилище (яранга или чум) представляет собой сборный деревянный каркас, укрытый оленьими шкурами. Пирамидальная или закруглённая форма жилья обеспечивает его устойчивость во время буранов. Центральную часть занимает очаг из камней, на котором готовят пищу. К огню относятся с почтением. Считается, что он защищает людей от злых духов. Во время приветствия друг другу говорят: «Пусть не гаснет огонь в вашем чуме». Это означает пожелание здоровья и благоденствия.

По периметру жилья расположены укрытия для сна – пологи из меха. Обработкой шкур занимаются исключительно женщины. С помощью оленьих жил, заменяющих нитки, они шьют закрытую одежду (кухлянки, парки, комбинезоны), сапоги (торбаса, унты), шапки, рукавицы. Наряд принято украшать геометрическим орнаментом из полосок светлого и тёмного меха. Традиционным оберегом является «розетка», выполняемая из кожи, меха и бисера. Её можно увидеть на национальных костюмах жителей Сибири и Дальнего Востока.

Удобные в носке, хорошо сохраняющие тепло, элементы одежды народов Севера были взяты на вооружение современной индустрией моды. Их носят не только люди, работающие в экстремальных условиях (полярники, альпинисты), но и обитатели крупных городов.

Главным продуктом национальных блюд северян можно назвать оленину. В ней много питательных веществ и микроэлементов, потому нередко оленина употребляется в пищу в сыром и замороженном виде. Жители арктического побережья промышляют морского зверя – китов, моржей, нерпу. Из китовых костей делают остов жилищ. Из моржовых бивней искусные резчики вырезают рукояти для ножей, бытовые предметы, фигурки.

Суровая природа Крайнего Севера закаляет людей, делает их мужественными, сильными, отзывчивыми. Так было в старину. Для этих территорий это справедливо и в наш век.

Этнодвор «Север, Сибирь и Дальний Восток»

ЭТНОМИР, Калужская область, Боровский район, деревня Петрово

Этнодвор «Север, Сибирь и Дальний Восток» на территории этнографического парка располагается на двух гектарах земли.

Здесь гармонично расположились: гостиница «Сибирия», музей, фактория, чайная юрта, хан-юрта, поляна игр, костровое место, питомник ездовых собак, Музей живой природы, Птичий дом и огромный музей под открытым небом – Парк народов Сибири, в котором находятся десятки самых различных жилищ Сибири, Дальнего Востока и Севера: чумы, карамо и айлу, балок и алаж, балаган и ураса, свайные юрты и землянки, комплекс сэргэ и тотемные столбы.

Общение с хранителями традиций, песни и танцы, состязания и игры, сибирская кухня, музей жилищ сибирских народов – это увлекательное путешествие по просторам сибирских земель можно совершить за один день, приехав в этнографический парк-музей «ЭТНОМИР».

Охота народов Севера

Как правило, на охоту выходили мужчины, а у эвенков, селькупов, хантов и некоторых других народов — женщины и дети. Медведя, копытных, морских и других животных добывали коллективно. С развитием товарно-денежных отношений, специализацией хозяйства и появлением новых орудий промысла охотились в основном в одиночку с собакой, которая, догнав животное, удерживала его на месте до подхода охотника.

В XVII—XVIII вв. на российских рынках вырос спрос на шкурки пушных зверей. Ценные шкурки продавали, обменивали на другие товары, ими платили ясак. Пушная охота приобрела важнейшее экономическое значение.

На крупных копытных охотились скрадом при всяком удобном случае, особенно летом, когда звери держатся поодиночке. Охоту с прикрытием вели на промысле морских зверей. Ненцы по льду подползали к животному под прикрытием продолговатого щита, а чукчи — в специальной шапке, имитирующей морду тюленя.

Промышляли животных с помощью разного рода ловушек: ловчих ям, петель, силков, пастей, кулем, плашек, самострелов, капканов. Ловушки могли быть стационарными и переносными, зачастую ими пользовались несколько поколений охотников.

Большинство ловушек — давящего типа. Кулема состояла из огороженного частоколом дворика (куда закладывали приманку) и преграждающей вход в него кулемы, которая имела гнет, порожек и настораживающий механизм из трех деталей: две ставили вертикально одна на другую, а третью — горизонтально, скрепляя первые. Кулему устанавливали на земле у ствола дерева или на пнях. Разновидность кулемы — проскок.

Песцов охотники Восточной Сибири добывали пастью. Она состоит из коридора, образованного двумя стенками (из бревен, досок, вбитых в землю кольев) и длинного бревна, один конец которого при настораживании ловушки поднимается вверх. Внутри коридора находятся насторожка и приманка. Зверек, привлеченный приманкой, заходит в коридор и сдергивает насторожку, бревно падает и убивает его. Пасти строили преимущественно на путях миграций песцов и располагали либо цепью, в 50—200 м одна от другой вдоль морского побережья или по берегам рек, либо в шахматном порядке по тундре. Система этих ловушек, охватывающих какое-либо угодье, называется пастником. Один охотник строил, как правило, 50—100 пастей. Ловушками того же типа добывали и крупных животных, например медведей.

По такому же принципу действовали черкан, лук-ловушка, применяемые в пушном промысле.

Петли использовали для отлова лося, изюбря, дикого оленя, медведя, рыси, лисицы, боровой птицы. Их делали из широких толстых ремней из шкуры лося, веревок, конского волоса, других материалов. На мясных и пушных зверей петли устанавливали с потаском (бревном). Селькупы, ханты, манси, эвенки настораживали ловушки на боровую птицу. Народы Нижнего Амура и Сахалина использовали ловушки разных типов в пушной охоте (для эвенков это было нехарактерно).

Ханты, манси, кеты, эвенки, нанайцы, юкагиры, долганы, нганасаны, энцы и ненцы крупного и мелкого зверя загоняли в естественные или искусственные западни — ловчие ямы, вырытые на звериных тропах или в проходах специально сделанных изгородей (засек). Засеки из деревьев делали поперек путей миграций копытных. Изгородь могла быть длиной от 6 до 20 км. Через 100—200 м в ней оставляли проходы, где и настораживали самострелы, сети, петли, копали ловчие ямы. Иногда строили две параллельные изгороди, отстоящие друг от друга на несколько километров. Осматривали их через 3—4 дня. Олень, подходя к изгороди и видя в стороне открытый проход, устремлялся в него и задевал протянутую поперек прохода сторожевую струну. Загонная охота на водоплавающих существовала у ненцев, нганасан, долган, селькупов. Они загоняли линных птиц в загоны или сети.

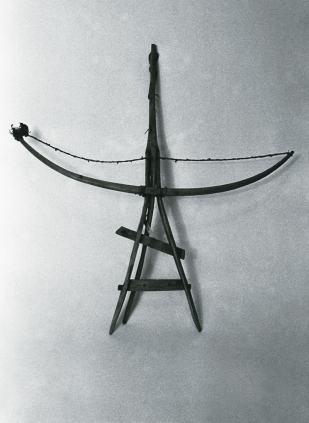

Вплоть до конца XIX — начала XX в. одним из основных орудий охоты был лук со стрелами. На Урале найден образец его, относящийся к четвертому — второму тысячелетию до н.э.

Спинку лука делали из прочной смолистой древесины (кремлины) хвойных пород (сосна, можжевельник, лиственница) с ровно расположенными слоями. Дерево рубили под корень, так как качество древесины лучше у корней. От нижней части срубленного ствола отделяли чурку длиной до 1,5 м, снимали внутреннюю, более рыхлую древесину и вытесывали заготовку половины спинки шириной до 10 и толщиной до 5 см. Так же делали заготовку внешней половины спинки, обычно из более упругой древесины (береза, черемуха). Нанайцы, орочи лук изготавливали из бука, нивхи — из ясеня, тополя и ивы, чукчи — из плавуна, собранного на морском или речном берегу. Заготовки спинки сушили 2—3 дня, обрабатывали топором, придав им форму планок с одной закругленной и одной плоской стороной, и выгибали на деревянной дуге (гибале). Для сохранения формы кремлину на гибале пропитывали кедровой смолой: нагревали над костром и втирали в нее чипом (мелкой древесной стружкой) растертую серу (смолу), пока она не переставала впитываться. Затем выгнутую кремлину отвязывали, очищали от лишней серы. Березовую и кремлевую половинки связывали плоскими сторонами при помощи кедрового корня (сарги), проклеивали, под привязь загоняли деревянные клинышки. Связанные заготовки сушили один день, после чего приклеивали к ним пальцы. Пальцы сложного лука делали из брусков черемухи длиной, шириной и толщиной до 25 см. Места соединений прочно скрепляли сплошной обмоткой из сухожильных нитей. Весь лук обвязывали саргами и сушили, затем скоблили ножом, оклеивали для предохранения от сырости берестой, вываренной в рыбьем клее, и снова сушили. Высушенный ненатянутый лук выгибали в сторону, обратную той, в которую его выгибают в натянутом состоянии. Лук усиливали костяными и роговыми накладками на концы и на рукоять. На рукоять иногда наносили орнамент и личные знаки собственности. Некоторые исследователи выделяют локальные типы сложных луков народов Сибири, например восточносибирский и арктический. У степных народов бытовала наиболее сложная конструкция «кочевнического» лука: на спинку наклеивали продольные сухожилия, придававшие ей большую эластичность, пальцы и рукоять закрывали костяными накладками сложного профиля, в результате чего лук получал характерную волнистую форму.

Орудиями охоты были также копья (у нивхов, нганасан, эвенков, удэгейцев, хантов, манси, чукчей). С XVIII—XIX вв. появляются ружья русского производства, сначала кремневые, затем нарезные, специальные китобойные. Благодаря распространению огнестрельного оружия повысилась эффективность охоты, перестали пользоваться примитивными орудиями промысла — метательными снарядами и др. Утратили свое значение некоторые способы промысла. Так, в конце XVIII — начале XIX в. ненцы уже не практиковали поколки зверя и массовые загоны. У эскимосов в конце XIX в. почти полностью исчезли старинные способы охоты с прикрытием (маскировкой), с помощью метательных дротиков и гарпунов с каяка, гарпунами с берега. В советское время была запрещена охота с самострелами.

статья из энциклопедии

«Арктика – мой дом»