Жизнь людей крайнего севера жизнь весне рыбалкой охота

«Детство прошло в стаде»

Как коренные народы выживают на Крайнем Севере

Мария Семенова

Для коренных народов Севера охота и рыбалка — не дорогостоящее хобби, а единственный способ выжить и обеспечить семью. Эвенки, чукчи, саами — каждую осень они уходят на сотни километров вглубь тайги, чтобы добыть мясо и мех на продажу, ездят на оленях и заготавливают моржовое мясо в условиях вечной мерзлоты. До некоторых сел порой можно добраться только на вертолете. В Международный день коренных народов мира РИА Новости рассказывает, как живут те, кто до сих пор неразрывно связан с природой.

«Эвенк любит свободу»

Демид Топоченок, эвенк по национальности, — из Суринды, глухого селения в Красноярском крае с населением чуть более четырехсот человек. До ближайшего села Байкит проложен зимник, но летом один вариант: вертолет. Самое высокое здание — двухэтажная школа. В большинстве домов печное отопление. Правда, свет благодаря дизельной электростанции есть круглосуточно.

Местное население («эвенки и маленько русских, кто строил поселок, да здесь и остался») живет за счет тайги. Демид раньше работал в оленеводческой бригаде, но весной уволился, теперь занимается охотой. У него, как и у всех коренных, есть участок в тайге, где он имеет право добывать зверя.

«Если хорошо поохотишься, не будешь лениться, можно заработать. Продаю в основном мясо, рога, иногда шкуры заказывают, мех. Охотимся на соболя, волка, медведя. Платят по-разному. В поселке есть люди, которые никуда не выезжают, и вот к ним приходят всякие спекулянты, они дешево покупают. А так, если платят пять тысяч за одного соболя, считается хорошо. Сдаем обычно по 50-100 штук. В октябре-декабре — на охоте безвылазно, с января по март три раза в месяц езжу на участок», — говорит Демид.

Его охотничий участок, куда он каждый год приезжает вместе с напарником и отцом, находится в ста километрах от Суринды. Недавно купили вездеход, до этого ездили на оленях или ходили пешком — дорога занимала три дня.

Каждую весну Демид с помощниками привозит на место зимовки продукты, корм для собак и бензин, оставляет два «Бурана» — в начале сезона они не понадобятся, на охоту выходят раньше, чем ляжет снег.

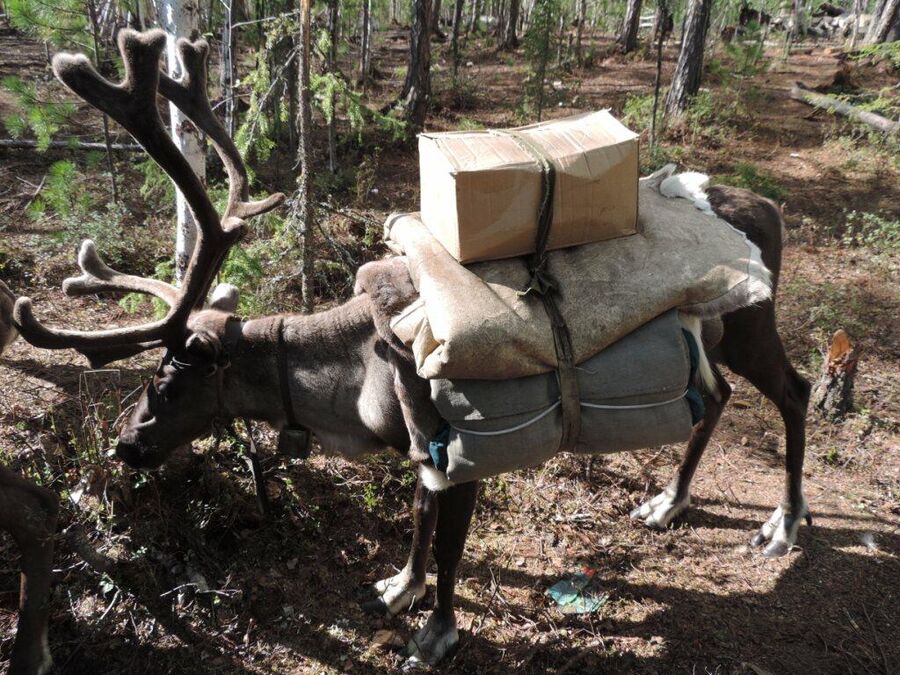

«Сезон стартует в начале октября. Снега еще нет, речки все открыты, а надо как-то добраться до участка, наловить рыбы, добыть птицу на приваду в капканы. Если ждать снега, только в ноябре приедешь, это поздно. А так пришел пешком или добрался на оленях пораньше: техника уже на месте, занимаешься делами до снега, а потом на «Буране» открываешь капканы», — объясняет Топоченок.

На участке живут в охотничьем домике, в самом отдаленном месте ставят палатку. Демид радуется, что его зону не затронули лесные пожары, — другим повезло меньше. «Нас пронесло, а у некоторых участки погорели, «Бураны», бензин, продукты — все, что весной завезли».

Демид не видит для себя другой судьбы. «Эвенк любит свободу, ему всегда надо быть в движении. Охота — это в крови, так было из поколения в поколение. Мы не сможем сидеть в четырех стенах», — объясняет он.

«Детство прошло в стаде»

Екатерина Шмонина — эвенкийка, как и Демид Топоченок, — выросла в семье потомственных оленеводов. Ей уже за пятьдесят, с детства живет в селе Тугур на берегу Охотского моря. В ближайший город Николаевск-на-Амуре по делам, за медицинской помощью и просто в отпуск местные главным образом летают вертолетом.

«Мое детство прошло в стаде. Я была старшая, помогала отцу ходить за животными, разводить дымокуры, чтобы справиться с гнусом. Олени переходили с одного пастбища на другое, и мы с ними. Раньше в каждой семье так было, все выезжали и кочевали по побережью Охотского моря. Сегодня из всего села стадо осталось только у нас. Мой отец всю жизнь был оленеводом. Еще с царских времен стадо передается из рук в руки в нашей семье», — ведет размеренный рассказ эвенкийка.

Теперь оленями занимается в основном младший брат Шмониной. Екатерина замечает, что справляться с этим стало легче: все вещи (продукты, палатку, походную печку) можно перевозить на моторке по морю, а не на оленях, как прежде.

«Раньше мы собирались по пять-шесть семей и кочевали вдоль берега. Для нас, детей, это было как пионерский лагерь. Нам было весело. А в холода оленеводы расходились по зимним стоянкам», — вспоминает Екатерина.

Сегодня село Тугур живет в основном за счет охоты и рыбалки. «У нас рыба бывает круглый год — сейчас идет кета, в ноябре-декабре навага будет, затем начинается корюшка, селедка, еще есть речная рыба. Наши мужчины выходят на сезонную охоту. Сдают по договорам соболя, хотя он не очень-то ценится, для собственного питания добывают мясо сохатого и диких оленей», — объясняет женщина.

Домашних оленей в семье Екатерины не забивают: «Лет десять назад прошел большой мор, из 250 голов осталось всего 50, поэтому мы их бережем, хотим восстановить стадо».

«Добываешь кита — и все село ест»

Чукчанка Зоя Туре живет в Санкт-Петербурге, но родилась и выросла в семье охотника на китов на Чукотке, в селе Лорино — на местном языке это значит «хорошо найденное место».

«Основной источник питания — кит и морж. Это мясо не только для жителей, но и для собак», — говорит Зоя. Она помнит, как отец собирался на охоту: в четыре-пять часов утра из дома выходит несколько бригад, в каждой по четыре человека. Берут оружие, теплую одежду, спасательные жилеты и поплавки — «такие шары, их сейчас закупают, а раньше шили из нерпичьих шкур». Поплавки прикрепляются к веревке, что тянется за гарпуном, — так отслеживают, куда плывет кит.

«Гарпунят и ждут, пока он не выдохнется. Охота продолжается по пять-семь часов», — рассказывает Зоя. Когда охотникам удается добыть кита, на берег приходит все население. Тушу разделывают на месте, а потом все набирают мясо — кто-то уносит ведро, кто-то пакет.

Летом и осенью охотятся на моржей. «Недалеко есть промысловая база Аккани, там проходит миграция. Потом заготавливают мясо, делают кымгыт, моржовый рулет: разделывают, убирают ребра, потом берут шкуру, засовывают туда почки и печень, сшивают и кидают в яму. Зимой этим кормят собак и сами едят, много витаминов. А свежая моржовая печень у нас считается деликатесом», — поясняет Туре.

«Дед был шаманом»

Считается, что среди народов Севера распространены анимизм и шаманизм. Впрочем, встречаются и православные. Кроме того, различные верования переплетаются в самых причудливых пропорциях.

«Дед был шаманом. Шаманизм говорит, что бог или дух есть в каждом живом существе, в растении, ветре, земле, воде. В христианстве бог един. Я верю и в то, и в другое», — признается эвенк Демид Топоченок.

Екатерина Шмонина замечает, что в условиях Крайнего Севера сложно во что-то верить. «Люди сейчас стараются придерживаться христианской веры, но не особенно. Тяжело выживать в такой отдаленности, труднодоступности, поэтому мы надеемся только на свои силы».

Зоя Туре рассказывает, что в селе Лорино важны обряды.

«У нас анимизм, мы верим в духов. Когда в мае добывают первого кита, проводят обряд благодарения. Старейшина произносит слова благодарности на чукотском языке, берет кусочки мяса, хлеба, другой повседневной еды, кладет на землю рядом с китом, потом кидает в разные стороны и по направлению к морю. Так кормят духа кита, моря и других, обитающих вокруг. А когда охотник зимой приносит домой нерпу, жена должна встретить его с ковшиком воды, дать попить мужу, потом — нерпе, а затем вылить остатки в сторону моря», — описывает чукчанка.

«Не входить в лес без разрешения»

Андрей Данилов — саами, он живет в Оленегорске, это относительно большой и современный город. У Андрея есть профессия, не связанная с традиционными промыслами, однако он не представляет себе жизни без охоты, рыбалки, а еще — без колдовства.

«У саамов не было воинов. Мы брали либо переговорами, либо колдовством. Каждый саами — немножко нойда (шаман. — Прим. ред). Даже если он не практикует, у него внутри заложена эта сила, и он в определенный момент сможет ей воспользоваться и сразу поймет, как это делать», — утверждает Андрей.

Себя самого он относит к практикующим колдунам: у него есть шаманский бубен, специальные погремушки, кости с определенным узором. Все это — ручная работа, на каждой вещи изображены личные знаки.

Его жизнь сопровождают традиции и обряды — о большинстве из них Андрей говорить отказывается, но соглашается описать наиболее простые.

«Когда заходишь в лес, нужно спрашивать разрешения у природы. Нельзя находиться на священных местах в темноту, кричать в лесу. Не стоит покупать сувениры с символами у незнакомых людей: так ты можешь себе сделать очень плохо», — перечисляет он.

Андрей рассказывает, что знание о священных местах передается из поколения в поколение и приезжают туда только для того, чтобы провести обряды, если услышат зов: «Бывает, человек всю жизнь не может почувствовать этого, значит, ему нет нужды ехать».

Он уверен, что люди теряются в лесах, потому что забывают спросить разрешения у природы. «Вот у нас недавно потерялся молодой человек. Просто пропал: шел в пяти метрах сзади, обернулись — а его нет. Я говорю его товарищам: «Вы, когда заходили в лес, разрешения спрашивали?» А они не знают, что это. Вот поэтому люди и теряются», — не сомневается собеседник.

Андрей Данилов добавляет, что к нему иногда обращаются за помощью, а недавно он вместе с другими шаманами проводил обряд, чтобы остановить пожары в Сибири.

«Бабушка всю жизнь ходила в саамской одежде»

В повседневной жизни представители коренных народов Севера носят обычную одежду и говорят на русском языке, однако стараются не забывать о вековых традициях.

«Моя бабушка всю жизнь проходила в саамской одежде, она никогда не надевала русскую, хотя над ней смеялись. Я сам в шестнадцать лет настоял, чтобы в советском паспорте поставили национальность «саами», хотя мне говорили: «Зачем, напиши, что ты русский». На мне всегда есть атрибут саамской одежды, например ремень, сумка, значок. Я постоянно должен идентифицировать себя как саами. Для удостоверений фотографируюсь только в национальной одежде», — объясняет Андрей Данилов.

Зоя Туре изучала чукотский язык в Герценовском университете в Санкт-Петербурге и до сих пор занимается национальными танцами. Екатерина Шмонина основала родовую общину коренных малочисленных народов и национальную вокальную группу.

Также эвенкийка организует традиционные конкурсы и праздники: в апреле провела День оленевода.

В селе Суринда, где живет Демид Топоченок, каждый год в марте отмечают национальный праздник.

Северные рассказы

Страшным скрежетом разрываемого металла, низким басом работающих дизелей и булькающим грохотом водяной массы, разрывавшим ушные перепонки, несчастье обрушилось на дремавшего за штурвалом лодки Анисима. Подсознательно поняв, что случилось что — то страшное, а сам он вот — вот пойдет ко дну, рыбак стал судорожно, ломая ногти, выбираться из под мятого корпуса. Получалось у него совсем плохо!

Местный рыбак в тот день возвращался с заброшенной деревни Мироедиха, где похоронил последнего жителя этой деревни, близкого ему человека, селькупку Олимпиаду, в простонародье бабу Липу. Смерть этого старого безобидного аборигена потрясла Анисима до глубины души. В тот сентябрьский день, проезжая скалистым берегом мимо Мироедихи, он поднял голову, чтобы взглянуть наверх. На крутом скалистом яру, приютившем одинокий домик бабы Олимпиады, на крылечке сидел, поднявши голову к небу, охотничий пес Мальчик, единственный член ее семьи. Первобытно — дикий, полный тоски и безнадеги, вой собаки заставил подъехать проезжающего рыбака к берегу.

В дом собака пропустить не хотела, на уговоры не поддавалась и угрожала своей страшной клыкастой пастью. Поэтому Анисим боком прокрался к окошку и, приложив ладони к стеклу, осторожно заглянул внутрь избы. Сквозь засиженное мухами и комарами окно он рассмотрел на чисто прибранном столе с дешевой скатертью – клеенкой, наполненный чаем стакан с брусникой и все. Баба Липа на стук в окно и громкий окрик не ответила. Сама она лежала мертвой, прислонившись коленями к своей деревянной кровати с натянутым от комарья, пологом. Ноги ее находились в лужи собственной крови и экскрементов, что поневоле наводило на мысль о неестественности ее смерти…

В последние три десятка лет, как деревня перестала быть живой и населенной, старая женщина- абориген, доживала свой век в одиночестве, в маленькой, покосившейся набок избенке. Изба похожая на какой — то плесневелый гриб, стояла среди густых зарослей крапивы и Иван-чая и смотрела своими грустными, подслеповатыми окошками на Енисей. Чуть ниже к реке, развалившись бревнами и камнями печи — каменки, умирала ее старая, гнилая банька «по черному», почему то всегда при встрече вызывающая печальные воспоминания у Анисима. Так уж сложилось, что семьи и детей баба Липа никогда не имела. Все детство, как и взрослая жизнь, прошли среди глухой тайги, домашних оленей и чума, который был ее приютом. Родители ее умерли от туберкулеза почти сразу после рождения девочки. Родственников она не помнила. Обеспечивать себя начала рано. Жила тем, что добывала в небольшом количестве соболей, белок, горностаев и прочее мелкое зверье, именуемое цветником. А затем приобретала на вырученные деньги продукты питания, которые ей и завозили проезжающие мимо местные рыбаки. В устье речушки ставила с долбленки сеть, которая радовала старуху рыбным разнообразием. Часто попадали щуки, налимы и сороги. Изредка попадался и король стремнин таймень. Сама — же она числилась, почему то в районном госпромхозе штатным рыбаком — охотником и сумела этим заработать себе пенсию в аж пятнадцать целковых. Вся ее старческая жизнь, вот уже много лет, проходила в полном одиночестве.

Раньше, с десяток лет тому назад, рядом с ней в соседнем домике проживала такая же одинокая и с похожей судьбой, старушка баба Нюра, кето по национальности. Жила тихо и спокойно. И возможно никто ей не завидовал. Но однажды в самую стужу, в лютые январские морозы она умерла от сердца. Обнаружила ее соседка не сразу, а в уже околевшем состоянии рядом с холодной печкой. Старухи — то обе были престарелыми, но проживать почему – то предпочитали раздельно. Иногда даже ссорились по пустякам и не заходили неделями к друг — другу. В тот год зима выдалась суровая, холода стояли за пятьдесят, и даже литсвянные бревна стен их не выдерживали, трещали и лопались от мороза, пугая и заставляя просыпаться по ночам старую женщину.

И вот однажды заметив, что дым из трубы соседки не идет уже который день, баба Липа пошла к ней домой, где и увидела мертвую подругу жизни. Похоронили бабушку Нюру на старом местном кладбище под большой кедрой. Жарко натопили избу, помянули по христиански. По традиции выпили по стакану чистого спирта, закусив жареной зайчатиной, запасы которой обнаружили в ее амбаре.

А таежная жизнь текла однообразно, не принося сюрпризов и неожиданностей.

И не редко, длинными, зимними вечерами, баба Липа, скрутив из газеты самокрутку, с палец толщиной, присев на маленькую, видавшую виды скамейку, курила у печи, роняя на пол крупные махорочные искры. Тут – же на боровке плиты пел свою тоскливую песню старинный медный чайник с носиком, напоминающим лебединый профиль. Тихо мурлыкала старая спидола, неизвестно кем ей оставленная, а в углу на столике под иконой, хранился древний, но еще работающий патефон с кучей больших пластинок на семьдесят восемь, который пел только по большим праздникам.

Дав старой таежнице немного отдохнуть от студеных январских морозов, за окном начинала завывать февральская вьюга, занося избу снегом по самую крышу. Длинными зимними вечерами, устав от воя ветра за окном, баба Липа по привычке садилась к печи. В ней сквозь трещину в чугунной дверце был виден живой и веселый, скачущий по листвяным дровам огонь. Потрескивая, рассыпаясь на куски червонного золота, разливаясь животворным бальзамом по ее душе, огонь впитывал в старуху здоровье и возвращал к воспоминаниям о прошедших временах и годах. Собака «Мальчик», верный ее друг, скрутившись калачом, валялся на полу у ног хозяйки, сторожа и скрашивая ее одиночество. И лишь старая керосиновая лампа с треснувшим стеклом заклеенным папиросной бумагой горела тускло, освещая жилье не полностью и таинственно отбрасывала огненные блики на древнюю икону, с которой грозно смотрел лик святого. Гробовую тишину и покой нарушало лишь тиканье старых часов ходиков тик-так, тик-так, шуршание мышей за печкой да клацанье зубов сонного кобеля, который и во сне продолжал охотничать. Так однообразно проходили долгие зимние вечера.

Радость общения и прилив свежих сил к ней приходили с началом весны и паводка. Вместе с веселым гомоном трясогузок, гоготанием диких гусей и кряканьем уток, все чаще и чаще стали доноситься до старого слуха с реки перепевы лодочных моторов. Льдины на реке таяли быстро, словно леденцы «Монпансье» в блюдце с горячим чаем и льда на реке становилось с каждым днем все меньше и меньше. Талый потемневший снег, словно линялая заячья шкура истекал звонкими ручейками в Енисей, оставаясь лежать клочьями лишь по северным оврагам да склонам. Солнце с неба уходить не собиралось вовсе, и лишь к концу дня, часам к одиннадцати ночи на короткое время, скатывалось к линии горизонта. С открытием весенней охоты на пернатых, почти все проезжающие мимо, останавливались у бабы Липы, пользуясь гостеприимством. А начало охотничьего сезона в здешних местах всегда считалось праздником, и потому без бутылки водки почти никто не приходил в гости. И когда внезапно слышался звук подъезжающей к берегу лодки, баба Липа всегда была готова к встрече. Она открывала древний кедровый сундук и надевала свой единственный, в крупных цветах нарядный платок, и выходила встречать гостей. Как обычно первый ее вопрос почти всегда звучал так; « О-о-о долго ехал однако паря, уль бынча?» Это означало, выпить привез?

Бывало, расслабившись и поддавшись всеобщему настроению, баба Липа также принимала участие в таких посиделках. Потом захмелев, как обычно, начинала тянуть свою любимую песню; «Ой цвете-е-т кали-и-и-на в поле у ручья, парня молодого полюбила я….». Голоса, как и музыкального слуха, у нее не было сроду, и от того пение ее, вместе с акцентом, звучало особенно.

Наступившее долгожданное лето обрушивалось на обитателей этих мест нескончаемым гулом комариного царства, от которого единственным спасением был дымокур в старом тазике, да натянутый над кроватью полог. После Петрова дня, середины июля, комарья было поменьше и уже можно было выходить не на долго в тайгу. Иногда бродя по лесу и обнаружив росшую на березе гриб чагу, баба Липа срубала ее обязательно, чтобы потом заваривать и пить вместо чая. Лесные грибы не собирала принципиально и на вопросы любопытных, отвечала: — «Я что олень? Это оленья еда». Что характерно, не имея отменного здоровья, аптечных лекарств она не признавала. Помнится, единственным и незаменимым ее снадобьем был корень маропчанка, а по научному, «борец высокий или аконит». Эмалированная кружка с настоем маропчанки обязательно стояла рядом с печью, на отдельно лежащим кирпичике, и потреблялась ей по мере необходимости.

Однажды уже под осень, в сентябре, решив пособирать брусники, вблизи своей избушки, баба Липа заметила на листвяге большущего глухаря. Мяса в доме уже не было давно, и при виде лесного петуха, в предвкушении вкусной пищи слюна непроизвольно стала заполнять старый беззубый рот. Но так как вооружение ее составлял только берестяной туесок — куям под ягоду, решила вернуться домой за «тозовкой», а заодно поставить на плиту воду под суп из дичи, чего терять время. Однако вернувшись к дереву, на котором ранее была обнаружена птица, бабушка никого не узрела. Видимо глухарь тот оказался не прост, он сумел понять ее корыстный замысел, не захотел попасть в суп и улетел, чем немало огорчил охотницу.

Редкие заезжие гости охотники или рыбаки смеялись над ней, видя, что ободрав добытого зайца наполовину и сварив его, она вторую половину не обдирала, а завернув остатки в шкуру, оставляла висеть его на вешалах до следующего раза. Сваливая все на ее лень, они не могли догадываться, что таким образом мясо лучше сохранялось и не выветривалось. Таежная мудрость, однако…

Анисим, используя свои последние силы, сумел освободиться из смертельных объятий лодочных конструкций, которые прижимали его к измятому корпусу «обушки» и упорно не хотели отпускать. Сильно усугубляла ситуацию намокшая ватная фуфайка, которая вместе с развернутыми сапогами-болотниками неумолимо тянула на дно. Уже на последнем дыхании, вывернувшись из под перевернутой лодки, он в слабом свете кормовых огней, увидел уходящую от места столкновения, виновника своей беды, самоходку. Каким- то звериным чутьем, почуяв в кромешной тьме борт лодки, Анисим, ломая ногти, принялся загружать свое, отяжелевшее от воды тело, на поверхность днища. Раз за разом срываясь и уходя с головой в пучину рыбак продолжал бороться за свою жизнь. Вскарабкаться получилось где – то только с третьей попытки.

Сама Мироедиха ранее была полноценным сибирским селом, каких было много по берегам Енисея. С купцами, постоялыми дворами, со своей церковью, срубленной из кедра, которую потом на бревна разобрали комсомольцы в годы борьбы с «опиумом для народа» и построили из них рыбозасольную. Многочисленные иконы растащили по домам. Рассказывая о послереволюционных годах, баба Липа старалась объяснить, : — «Народ – то паря, здесь жил смирный, никого не трогал и его также ни кто не убивал, не за что было!». И даже в лихие годы, когда карательный отряд красного командира Перевалова шел с конным обозом карать крестьян, никого из мироединских не тронули. И только один стражник, увидев, что к нему идут красноармейцы, поцеловав нательный крест, выстрелил себе в голову из нагана.

Волею судьбы, в лихие годы, сюда было заброшено много разного ценного люду. В основном это были сосланные сталинским режимом за политику интилегенты из больших городов. Были художники, поэты, высококвалифицированные доктора. В памяти старых сельчан навсегда сохранился ссыльный деревенский доктор по имени Сергей. Он был и фельдшером, был и акушером — повитухой, был и хорошим хирургом. А однажды он даже прирастил трехлетнему Анисиму почти отрубленный палец. Свой палец малец умудрился оттяпать топориком, когда подражая взрослым, рубил строганину из мороженой рыбы. Все старожилы с большим уважением относились к политическому ссыльному доктору Сергею, который можно сказать без преувеличения, способствовал рождению большинства селян, принимая роды у местных женщин.

_ Но жизнь есть жизнь. И люди имеют обыкновение не только приходить на белый свет, но и покидать его также. Зайдя на старое кладбище, можно было с удивлением отметить каким удивительным художественным даром обладали местные плотники, изготавливая резные надгробия и кресты. Мирно соседствовали рядом как христианские так и христианско-старообрядческие надгробия, смерть убрала разногласия в вере, она примирила всех, такова ее миссия. Постепенно год от года активная жизнь мироедихинцев угасала и село пришло в упадок. В хрущевские годы, во время укрупнения колхозов, последних коров угнали в Туруханск. Интересен тот факт, что точку в колхозном деле поставил молодой парень, счетовод Олег, — отец Анисима и председатель колхоза, ссыльный немец Федя. Им вдвоем пришлось по зимней дороге перегонять скот на подворье райцентра. Таким было решение властей по укрупнению колхозов и его надо было исполнять.

Темная сентябрьская ночь накрыла тяжелым покрывалом реку, несущую на себе перевернутую вверх днищем лодку, на которой молча, в кромешной мгле и безмолвии, спиной к звездному небу, распластавшись крестом, лежал мокрый человек. Под тихое бульканье воды, с трудом унимая дрожь в теле, Анисим успокоившись, стал восстанавливать события прошедшего дня. Но страшная авария с моторной лодкой и полученный им шок, на какое- то время, возможно с целью сохранения рассудка заставили мозг отключиться от последних событий.

Поняв, что баба Липа мертва, и ей уже ничем не помочь, старый рыбак решив закончить свое дело в близлежащей деревне Костино и по возвращению в райцентр доложить в органы. Примчавшись в такую же маленькую, но еще теплящуюся постепенно угасающейся жизнью деревню Костино, Анисим побрел искать своего друга работающего там начальником участка. Переполошив всех деревенских собак, поднявших страшный шум и гам на незнакомого, Анисим по привычки не обращая на огалдевшую стаю внимания, пробрел через ряд старых домов гуськом устроившихся на высоком яру Енисея к дому товарища. Старый друг когда – то обещал мешочек мелкой дроби на уток. Но как видно судьба и звезды в этот день не были благосклонны к Анисиму и поэтому, ни кого не застав дома, он, спустившись к реке, резким рывком запустил свой видавший виды «Вихрь», который чихнув для приличия пару раз, рванул на полняке, отвозя рыбака обратно. Подъезжая, еще издали Анисим увидел на берегу людей, которые после него приехали в деревню и обнаружили мертвую хозяйку Мироедихи. Это были двое местных охотников, приехавшие напилить на зиму дров — плавника для старой охотницы. Собравшись все вместе возле осиротевшей избы и недолго посовещавшись, решили сообщить в милицию и немногим знакомым, чтобы хоть как — то достойно похоронить «последнего из могикан», добрейшей души человека, бабу Липу.

В темноте ночи, из последних сил держась замершими и онемевшими руками за края качающейся на волнах лодки, напрягая память, Анисим вновь попытался восстановить события прошедшего дня. Однако шокированный мозг упорно не хотел подчиняться своему хозяину. С трудом вспомнилось, как пришлось самому рубанком строгать домовину, причем в первый раз. Неумело, испортив несколько тесин, гроб все — таки был изготовлен.

— Что – же было, а что — же было дальше…, напрягая память, думал Анисим?

— И тут вдруг, как то плавно подводя мысли к событиям трагического дня, он начал вспоминать двоих привезенных специально для этого женщин которые обмыв и обрядив в чистую одежду, уложили покойницу в гроб. Но так – как глаза у нее закостенели, были открыты и, пришлось на них положить большие монеты, толстые старинные медные пятаки. Эти пятаки, где то на развалинах старого купеческого дома, откопала сама Баба Липа и оставила себе на черный день для оплаты перевозчику в другой мир. Кстати сказать, при этом присутствовал еще один из, ранее здесь проживавших аборигенов, остяк Шурка Дибиков, ранее отсидевший на зоне несколько лет за стрельбу из ружья по дому приемщика пушнины, который обманул его, зажилив деньги. Пробурчав невнятно себе под нос, что — то наподобие: «калее-есь – бынча», он, подошел к гробу и прикрыл медяками глаза мертвой бабе Липе.

Тогда еще кто – то из немногочисленных присутствующих заметил: « Если глаза открыты, то она, покойница выбирает, кого – бы забрать с собою на тот свет». По большому счету чепуха, но Анисим, реально заглянувший в тот раз в глаза своей смерти, так и не смог забыть мертвого взгляда старой женщины. Потом, правда через некоторое время, национала Шурку после длительного запоя нашли в петле, в старом сарае у своей родственницы в Туруханске. Можно ли это соотнести с трагедией в Мироедихе? Кто знает, кто знает….

Могилу выкопали на краю старого кладбища «пятнадцатисуточники», которых отправил знакомый начальник милиции Елизаров, он, бывало, частенько гостевал у бабы Липы. Милиция – же, как обычно, не стала заморачиваться расследованием и сделала вывод – умерла от дизентерии. После похорон, Анисим еще долго задавал себе вопросы. Как же так? Если это действительно была такая страшная инфекция, то почему как принято, не проводилась санитарная обработка? Не был объявлен карантин? И наконец, никто не подхватил заразу, участвуя в похоронах? И все – же поминки отводили бабе Липе в соседнем домике, который вскоре сожгли по пьянке какие — то проезжие оболтусы.

Возвращался Анисим домой уже поздно, ближе к ночи. В лодку на обратном пути никого ни взял, и этим кому то возможно сохранил жизнь, а свою поставил под удар судьбы. Поленившись переключиться на другой бак, решил, что бензина хватит вполне. Однако мотор – ветеран, ровесник его годов, решил иначе и оборвав свою однотонную песню на полуноте, «Вихрь» умолк.

—«Ничего, быстренько доберусь на веслах до берега и заправлюсь», — решил Анисим. Однако тихая спокойная гладь реки и тишина подействовала на него как снотворное и он слегка закимарил. Та ночь, как говорят в народе, была «хоть выколи глаз», и капитан не видя препятствия, наехал на лодку и спящего в ней человека. Самое страшное, что сумел пережить Анисим, то был не наезд на него. Этого он осознать не успел. А то, что на его пути были и другие составы, толкающие и тянущие свои баржи. И каждая баржа норовила опять таки наехать на неуправляемую лодку и закончить свое черное дело.

Своими размерами составы занимали весь судовой ход Енисея. Спасения не предвиделось, ни какого. И, наверное, именно тогда, неверующий ни во что, лодочник вспомнил о боге и начал, как только мог, молиться, просить его о помощи. А потом потеряв надежду, стал ожидать неминуемого конца. Скорей бы! Но все — таки в один момент не удержавшись, оторвав от лодки отяжелевшую и ставшую в один миг седой голову, увидел, что рядом буквально в десяти – пятнадцати метрах на него из темноты надвигается что- то, большое и черное. Осознав, что это его смерть, закричал, первобытно — страшно и дико….

Ответом Анисиму в ночи были, три коротких гудка – «человек за бортом», бряканье якорной цепи, да звук лебедки спускающей на воду спасательный бот.

Село Туруханск. А. Северянин

Яблоки на снегу.

Своей матери, Надежде Семеновне, пережившей с семьей эти трудные времена — посвящаю.

Замерзшие капли крови на белом снегу напоминали осеннюю спелую клюкву. Они лежали ровной строчкой, словно просыпались из дырявой корзины беспечного ягодника. Однако это все — таки была кровь, а не ягода.

Это была кровь, молодого, изувеченного медведем деревенского парня Григория, который сейчас, цепляясь за жизнь, лежал на собачьей упряжке тянувшей его в родную деревню.

Все! Этот охотничий сезон для него закончился. В первый раз и, возможно, навсегда. Закончился неожидаемо быстро!

Череда чрезвычайно-неприятных событий заставила парня свернуться раньше времени. Да и охота нынче не задалась. Сама Кедровая падь – место, где находился охотничий участок отца не бедное, причем из года в год, всегда удивляла белкой. Соболей в те времена было мало, но изредка попадались и они.

В горном ручье, что протекал рядом, и куда было трудно продраться, так как все заросло молодой порослью — мордохлестом, крупной рыбы не было, но ленков, хариуса, сига было достаточно для пропитания. А вот пушной сезон выдался неудачным, соболей да белок в заплечном мешке, было, как сказали бы в народе, кот наплакал. И главная причина была вовсе в не отсутствии зверька, просто в этот год на промысле буквально все складывалось против Григория, посылая ему нелегкие испытания, тайга словно проверяла на зрелость новоиспеченного охотника. В самом начале охоты, заготавливая дрова, он потерял свою собаку. По глупости, по неопытности. Надо было привязывать ее на веревку в это время.

А тут!

Пожалел, пусть побегает. Вот и побегала!

Мм-да!

И сразу же на ум стало приходить, что оставаться одному в тайге бессмысленно и небезопасно. Да и на каждую лесину лаять не станешь.

Очень сильно тревожило в последнее время соседство с «босым мужиком» — медведем, который наладился навещать его почти каждый день.

Беспокойный зверь появлялся под утро. Неслышно подходил на рассвете, иногда грозно рычал, топтался в кустах, словно пытался взять на испуг, но пока в открытую напасть на человека не решался, словно выжидал. Не единожды Гришка выскакивал из палатки с ружьем, путая шорохи мышей в жухлой траве, с приближающими шагами зверя. Он понимал, нападение медведя всего лишь дело времени.

Несмотря на богатый урожай кедрового ореха в тайге, старому медведю в этот год сильно не везло. Ходил почти всегда полуголодным. Старость давала знать о себе. Однажды зверь, бродя по тайге, в устье лесного ручья причуял своим все еще острым обонянием дым жилья и запахи человека. Звериный интерес, а еще более голод, заставил подойти медведя ближе. Раньше такие запахи он уже не раз встречал, но подходить к ним не решался. А тут заманчиво, на расстоянии, не более пяти прыжков стояла, удобно расположившись между трех лиственниц, уютная брезентовая палатка охотника, из жестяной трубы которой белой плетью курился дым.

Как-то в начале осени соперник, молодой сильный зверь с белым пятном на груди пришел и изгнал его с занимаемой им территории, после чего принялся осваивать захваченную берлогу, выкидывая старую подстилку с запахами прежнего владельца.

Старика он изгнал, грубо и жестоко. В неравной схватке разорвав ему предплечье, которое плохо зарастало и гнило, постепенно отравляя организм и окружающий лесной воздух.

Проводив взглядом соперника, он принялся вставать на задние лапы, и на многих деревьях появились глубокие отметины, показывая, что хозяин этих мест теперь он. Отныне и надолго.

Зимнее утро еще окончательно не наступило, но темная вуаль полярной ночи уже уплывала за кромку бора, уступая рассвету. Еще изредка вспыхивало разноцветное полотнище полярного сияния, рассыпаясь цыганской шалью. Все приметы ярко подсказывали, что эта зима будет очень лютой.

Приглядевшись сквозь темномолочный, туман на фоне леса можно было различить щуплую фигуру путника. Вжик-вжик — вжик. Это, издавая скрип, по морозному снегу на лыжах быстрым, размеренным шагом возвращался охотник. Лыжи, подбитые сохатинным камусом, несли путника из таежных далей к берегу Енисея, где на высоком яру расположилась родная, из девятнадцати домов, сибирская деревушка Комса.

Скупое на тепло зимнее светило еще только просыпалось и, протирая сонные глаза облаками, старалось раскрасить вершины угрюмых стволов, укутанных густыми снеговыми шапками. От этих волшебных перемен в природе — на душе становилось легко и радостно. Не верилось, что скоро наступит день, а вслед за ним и окончание пути.

Такая далекая и заветная цель, деревня и тепло домашнего очага с каждым шагом приближались все ближе и ближе, выдавая неподдельное волнение от встречи.

Несмотря на холодную погоду, от быстрого движения пробивало на пот и охотник присев на валежину, утираясь суконной варежкой, мысленно переносился домой. Сколько раз, уже засыпая в натопленной палатке, паренек представлял, как он возвращается. Пригнувшись войдет, неуклюже поклонится родным углам, украдкой бросит взгляд на икону в переднем углу, помолится на которую не мог, по причине своего комсомольского значения. Стыдно признаться, иногда ему сильно хотелось попросить у бога помощи.

Представил как, сбросив с себя пропахшую костром и потом одежду, пойдет попариться в раскаленной баньке на краю огорода, истопленной с дымком, по черному.

И потом, попивая из блюдечка свежезаваренный, крепкий плиточный чай за домашним столом, примется рассказывать про охоту, иногда правда, умолкая, словно стесняясь. В старой избе сразу становилось тихо… Потрескивая, растапливалась русская печь, укутывая всех приятным домашним теплом. В темных углах шебаршились мыши, на которых, притаившись за веником — голиком, охотился домашний любимец, кот Черчилль. Такое редкое имя он получил, когда по динамику стали часто вспоминать английского премьера. Семилинейная керосиновая лампа под потолком тускло освещала нехитрый домашний скарб, и даже сундук, запертый на замок, в котором по рассказам матери хранилось приданное младших сестер. Под это сказочное освещение и еле слышные шорохи мышей, мурлыкание удачно поохотившегося кота, рассказы брата были особенно интересными. И даже, несмотря на темень за окном, спать не хотелось.

А сейчас его плечи приятно оттягивала немногочисленная пушнина в вещмешке, добытая нелегким трудом. В кожаном мешочке, что висел на его поясном ремне, рядом с ножом, кучкой сверкающих матовым отливом, лежали светляки серы. Наплывы листвяной смолы. Это была живица, стекавшая по коре, годами накапливаемая в углублениях коры дерева. Выдержанная временем, очищенная дождями и морозами жвачка, как ее называли деревенские ребятишки, выжидала момента отдаться в руки любого лесного странника. Вызревшая смола — в простонародье сера, горечи не имела, а при разжевывании излучала только приятный лесной аромат, отчего сильно нравилась ребятишкам, и которые жевали ее с большим удовольствием.

Подросток заулыбался, представив картину, как младшие братья и сестры с порога облепят его и спросят;

— Гринь, а Гринь! А ты серу принес? И где-е-е она?

— Где, где, скоро увидите! По взрослому проворчит он…

Но сейчас судьба приготовила ему тяжкие, не детские испытания, о которых он даже не мог догадываться.

Колючая снежинка, такая невесомая и легкая, опустившись на лицо юноши, вернула его в реальность дня. Тяжко вздохнув и поднявшись, он продолжил свой путь.

А отдохнув и стряхнув приятные мечты, двинул дальше. Спускаясь с угора вниз, уделил внимание только крутому спуску. Не заметил опасности притаившейся за деревом. Однако мохнатая нечисть все рассчитала, и, схоронившись за густой кроной дерева, давно наблюдала и караулила свою жертву…

По ходу движения впереди был небольшой лог и Григорий, набирая скорость, понесся вниз. Медведь – же увидев, что человек уже поравнялся рядом с ним, просто наступил лапой тому сзади на лыжи. Пролетев через голову несколько метров, вспахав телом снежную целину, упавший охотник на мгновение потерял чувство реальности. И в момент зверь обрушился на него всей своей массой.

Что произошло за эти несколько секунд, охотник не понял. Ошеломленный мозг человека на физическую боль сразу не среагировал, однако тяжелое дыхание, смрад падали, тошнотворный трупный запах, извергающийся из пасти медведя шатуна, заставил поверженного наземь охотника очнуться, зажмурить свои глаза и временно не дышать. Сердце в груди колотилось так, что казалось, в любой момент вырвется наружу.

Понимая, что в его положении сопротивляться бессмысленно, последний шанс сохранить жизнь, это, наверное, надо прикинутся мертвым, подумал он, вспомнив, что именно так поступают некоторые мелкие животные в надежде, что их оставят в покое. То же самое попытался сделать и Гриша. Сердце, облитое ужасом как кипятком, громко колотилось в груди. Сознавая, что именно это и выдаст его людоеду, молодой охотник сделал попытку приостановить его колотьбу. Подумалось что иначе, услышав стучание в груди, шатун довершит свое черное дело.

Что было дальше не вспомнить. Останавливалось ли на самом деле у молодого охотника в тот момент сердцебиение или нет, жил ли он в те минуты или был мертв, он так и неосознал, да и не до того было. Но медведь -же в очередной раз, подойдя и приложив свое ухо к груди человека, ничего не услышал. Очевидно, решил, что его добыча испустила дух, отошел в сторону от лежащего, замершего в ужасе паренька.

Зачем он отходил, было не понять. Толи старый зверь утомился и решил отдохнуть, толи еще что то, было не важно. Важнее было претвориться мертвым и как то обмануть людоеда. Израненная голова Григория невыносимо болела, глаза застила кровяная пелена, хотелось только одного – выжить, выжить, выжить и поскорее убраться отсюда.

А мать беду чует сердцем. И это не раз в народе подтверждалось. Видимо и в тот роковой день сердце матери не обмануло ее.

Наверное, именно в ту злосчастную минуту, почувствовав себя неладно, уже немолодая женщина, выронив на пол пустое ведро, которым хотела натаскать в дом воды с проруби, рухнула на кровать. В грудине, с левой стороны что – то невыносимо защемило, и эта боль не хотела отпускать. Решив, что это все от переживаний и как то надо держать себя, твердо решила;

— Хватит! Только не надо думать о плохом!!

И так, в эти дни ее сердце, перегруженное тягостными переживаниями, стало часто о себе напоминать.

Кое — как мать молодого охотника, Арина Егоровна прилегла и вдруг ей подумалось…

— Может на фронте с моими мужиками что? Как они там? Не пишут что – то…

— А может с сыночком Гришей беда случилась, тоже как — никак один ведь в тайге?

В этот тяжелый и проклятый народом военный год, председатель колхоза Макаров, отправил ее сына, как и других подростков — парней в тайгу, промышлять мягкое золото. Напарника не было, друг его в последние дни заболел и валялся в постели с жаром. Время поджимало. Ждать было некогда. Пушнина была нужна всем, в особенности заморским буржуям, которые за нее обещали оружие и провиант.

Медведь же, поразив охотника, медлил не долго. Потоптавшись вокруг, он остановился, наклоняя свою башку в разные стороны словно чего – то размышляя звериным умом. Потом поднял ее к небу, шумно втянул ноздрями воздух и, издал страшный рык, от которого казалось затряслись рядом стоящие осинки.

Непонятно отчего, но шатун не стал рвать и пожирать тело охотника, а принялся забрасывать его ледяным мохом вперемежку с комьями мерзлой земли. И только когда куча моха, полностью накрывшая человека, стала похожа на могильный бугорок, он, отойдя на несколько шагов, прилег, положив голову на лапы, уставившись злыми глазами на черное дело своих лап. Что- то подсказывало, что сегодня зверь, несмотря на агрессивность, есть Гришку не станет, скорее оставит на будущее, выжидая когда человеческое мясо подпортится и приобретет трупный запах.

Голод давал о себе знать. Медведь подолгу наблюдал за охотником, который был часто занят хлопотами у костра, и только иногда после призывного лая собаки подходил к дереву и колотил топором, внимательно вглядывалась в крону дерева где могла затаится белка. Внезапно прервав звонкий лай, собака резко обернулась на скрип сухой прошлогодней травы под ногами зверя. И уже через секунду — другую, вздыбив на загривке шерсть, залившись злобной собачьей бранью, погнала не прошенного гостя прочь, хватая его за шерстяные ляжки.

Все — таки в тот день молодая сука Зойка, уберегла своего хозяина от нежеланной встречи, а скорее всего, спасла ему жизнь. Собака вообщем – то была неплохая, хоть и не чистопородистая лайка. Однако отличалась завидным умом, тонким обонянием и слухом. Но тот год дал знать о себе и на этот раз. Пришла беда. В самом начале охотничьего сезона, во время заготовки дров Зойка угодила под срубаемое охотником дерево, которое упав на животное, перебило ей позвоночник. Очередной раз этот случай показал, что таежного опыта у обоих катастрофически не хватало, что и послужило им в дальнейшем жестоким уроком. А уже наступившей темной осенней ночью, с трудом засыпая в тряпичной палатке, парень не раз просыпался от своего же истошного крика.

Кошмары в ту ночь преследовали его до самого утра. Часто просыпаясь, и подкинув дрова в жестяную печь, пытался уснуть по новой, но забыться не получалось. В перерывах снилась страшная старуха – ведьма, с развевающимися седыми космами, которая катилась на лыжах с крутого яра прямо на Гришину палатку, то снился – добытый им огромный черный зверь, отдаленно напоминающий медведя, или большую росомаху. Выспаться и отдохнуть не пришлось.

Наутро, поднявшись, охотник вырубил топором под разлапистой лиственницей могилу и похоронил своего помощника и друга. Из жестяной банки с трудом вырезал крест, гвоздем выбил имя и дату гибели, приколотил его на дерево, под которым навсегда осталась лежать в земле его Зойка.

Оставшись один, наверное, впервые за всю осень невыносимо затосковал по своим близким.

Желание все к черту бросить и уйти домой останавливалось незабываемым строгим взглядом председателя колхоза и его наказ.

— Раньше времени домой не ходить! Ты должен это твердо усвоить…

— Не вздумай прийти, пока не будет выполнен план по пушнине.

И тогда конечно Григорий, взяв себя в руки, принялся рубить и устанавливать древесные ловушки — кулемки, как когда- то его научил отец. Оставалась одна надежда на самоловы. Погода стояла ненастная, постоянно валил снег. Охота не шла, да и без собаки выполнить план было почти нереально.

А однажды проходив весь день по тайге в поисках добычи и к вечеру, еле волоча ноги, охотник возле палатки увидел страшную картину. Могила его собаки была разрыта, всюду валялись оглоданные кости и клочья шерсти, палатка разорвана. Да еще все его немногочисленные продукты, крупа, лепешки из картофеля, медведь, поднявшись на лабаз, сожрал, оставив человека на голодное выживание.

-Вот мразь! Зачем лезешь ко мне? Тайга большая, всем места хватит

— Как мог, выругался Григорий, облокотившись на деревянный посох,

– Что делать? Домой идти, не выполнив план нельзя! Не дадут трудодней, а то и привлечь могут. А дома осталась мать с семерыми братьями и сестрами. В войну с этим было строго. Остается только одно, переходить на подножный корм и продолжать охотится. Выдержать хотя бы с месяц.

Мысли о предстоящей голодухе не радовали, правда, немного успокаивало и давало надежду не умереть с голода то, что ранее в распадке у ручья ему попадались выводки молодых рябчиков, да по утрам у звонкоголосого ключа, не раз были слышны сильные хлопки взлетающих глухарей. В вадигах затягивающейся льдом реки густо стояли жирные ленки да хариусы, которые перед длительной зимовкой жадно хватали любую приманку.

-Выживу! Бог даст, не помру! Порох, дробь есть, удочку тоже смастерю…

Старый медведь, будущий шатун еще перед первым снегом, обходя перекаты таежной реки, издали различил на излучине что- то похожее на большую рыжую кочку. С большого расстояния рассмотреть это было трудно, но подойдя ближе, зверь стал явно различать запах ворвани и его догадки подтвердились криками небольшой стаи ворон, еще не успевших отлететь на юг. Птицы с недовольным карканьем поднялись, и медведь увидел на песке полуразложившийся труп погибшего в реке молодого лося.

Видимо во время разлива сохатый не сумел справится с бурным потоком и переплывая реку, захлебнулся. Жаркое лето, мелкие хищники и птицы сделали свое дело. Они почти полностью объели труп, однако — кое — что оставалось и медведю. Обнаруженная туша отвратительно воняла, но для старого падальщика выглядело весьма привлекательно. Однако огладывая кости дохлятины, он полностью утолить свой голод не сумел и только разозлил в себе аппетит.

Немало зим и весен пережил этот медведь, постарел и даже стал похожим отчасти на такого – же старого человека с пустующими челюстями и со свисающей на грудь седой клиновидной бородой. Некогда мощные зубы сегодня почти полностью покинули грозную пасть. Оставался только один, наполовину сломанный верхний клык, которым он и рвал все, что ему попадалось. Но, несмотря на то, что зубов зверюга почти не имел, его все еще грозные лапы с когтями кинжалами представляли страшную угрозу для всего живого, ими, он мог запросто оторвать человеческую руку или ногу, а то и до сердца разорвать грудь. Мышцы его, все еще сохраняли чудовищную мощь лесного великана.

Для покалеченного человека время тянулось неимоверно долго. От сорванной с затылка кожи головы натекло немало крови, которая остывая, превращалась в красные кристаллы. От стылой декабрьской земли спина почти потеряла чувствительность и стала напоминать собой деревянную плаху. Через какое — то время охотник потерял сознание и вновь очнулся, когда уже было совсем темно и тихо, только с неба на него одиноко и печально смотрел двурогий месяц, да бриллиантово сверкая, переливались на морозном небе звезды.

-Надо уходить, спасаться – решил Григорий,

— И замерзну я тут, однако,

С большим трудом перевернувшись на живот и осмотревшись, он кроме белого снега и редких стволов деревьев никого вблизи себя не обнаружил. Только в темноту лесной чащи, тянулась цепь звериных следов.

Понимая, что от неподвижности он начинает околевать и скорее всего замерзнет напрочь, паренек попытался покинуть место трагедии. Вот только сделать это оказалось непросто. Не считая ран, нанесенных ему зверем, проблема была и в другом. Одна из двух его лыж оказалась почти сломанной, а юкса порванной. Сломалась она в то время, когда медведь, карауля свою жертву за деревом, наступил проезжавшему охотнику на задок лыжи и сломал ее.

Споткнувшись, охотник кубарем свалился в сугроб, выронил свое оружие, старенькую, видавшую виды, затворную одностволку, тридцать второго калибра. Когда же он сбросив вторую лыжу, вскочил и выхватив свой небольшой охотничий нож пытался им встретить медведя, тот опередив его ударом своей мощной лапы почти снял с его головы скальп. Старым охотникам известно, что медведь не переносит прямой человеческий взгляд и таким образом говорят избавляется от него. Свалив Гришку лапищей как палицей, он попытался своими беззубыми, но еще сильными челюстями отжевать руку с ножом, однако сумел только порвать мышцы и сломать кость.

Собрав все волю в кулак, Григорий поднялся на одно колено, потом на второе. Придя в себя и пошарившись в снегу вокруг натоптанных следов и кучи надранного моха, охотник сумел обнаружить свою берданку и мягкую лисью шапку которую с трудом натянул на израненную голову. С трудом пересиливая чудовищную боль, веточкой почистил дуло ружья от снега, проверил заряд, и понял, что из него еще можно выстрелить. Можно, вот только как суметь? Правая рука не хотела слушаться и все – таки, кое — как, изловчившись и изготовившись, Гриша приготовился защитить свою жизнь.

— Что делать? Буду стрелять с левой! — Решил он.

Едва перебирая ногами, бедняга двинулся к дому, до которого оставалось еще приблизительно два часа ходу. Время от времени оттаивая горячей рукой с левого, еще более менее видевшего глаза, кровяную пелену, он только по ему знакомым ориентирам и звездному небу направился к деревне.

Надо сказать, что этот год для его семьи и вообще для всех жителей деревни был несчастливым как никогда. Такую кучу свалившихся напастей не помнили даже старожилы. Сначала как громом среди ясного неба прозвучала страшная новость от уполномоченного из Енисейска, приехавшего на гребях в деревянной лодке. Война! Война, начавшаяся с германцем. Следом объявили мобилизацию, и отца со старшим братом, как и многих других мужиков, призвали на фронт. Ушло шестнадцать человек, и, забегая вперед скажу, вернулось только двое.

С трудом пробираясь по ночной тайге, искалеченный подросток невольно перенесся к моменту растования. Навеки запомнилось как, собираясь ступить на трап, дымящего черным дымом парохода, отец крепко обнял мать и Гришу. Помолчав пару минут, стараясь удержать набегавшую слезу, попросил сына;

— Гриша, оставляю тебя за старшего!

— Пока буду воевать постарайся сохранить нашу семью, маму, братьев, сестер…

— Даст бог, побьем Гитлера, вернемся с твоим братом домой, начнем жить дальше и лучше!

— А в Кедровой пади сладим хорошее зимовье.

Завершив погрузку деревенских мужиков, пароход, словно доисторический зверь, взревел своим могучим глухим басом, взорвал Енисейную гладь огромными колесами — плицами, развернулся и направился дальше в путь, собирать с деревень и станков свою страшную дань, дань войны.

Почти скрывшись за горизонтом, до-о-олго еще с реки доносился глухой, и теперь, казалось – бы, жалобно прощальный гудок парохода, перемешиваясь с раскатистыми напевами гармошки.

Проводив мужей и сыновей на фронт, в деревне еще несколько дней рыдали бабы и опомнились только тогда, когда недоеный скот с переполненными молоком вымями, стал останавливаться возле хлевов и, подняв морды к небу, реветь, требуя внимания к себе.

Деревня осиротела враз и это было видно по тому, как некогда по хозяйски ухоженные, смоленые и прибранные лодки подолгу оставались без мужского внимания на берегу. Уже никто по утрам не суетился возле них, собираясь на рыбалку – невотьбу, никто не просил соседа помочь столкнуть неводник на воду, подать весла. Только можно было видеть, как на завалинах изб сидели дети и старики и, приложив ладони к своим сухим глазам, вглядывались в синюю даль батюшки Енисея, пытаясь разглядеть редко проплывающие лодки и пароходы.

Ко всему этому, в это же лето в их деревню пришел медведь, который отчего-то разъярившись, согнал весь деревенский скот к обрыву реки и стал ударами своих чудовищных лап сбрасывать коров и телок с крутого яра на камни.

А корову Барышню, единственного кормильца семьи Гриши, медведь догнал и задрал недалеко от старого кладбища. Деревенские собаки, преследуя его, заходились в диком реве, хватая медведя за костлявый зад, кашляли и отплевывались забивающей пасти, выдранной шерстью. Но по настоящему наказать злодея было некому. В деревне остались только немощные старики да ребятишки подростки, которым матери не позволяли идти с ружьями в лес. Рассуждали так;

-Мало одной трагедии, не дай бог задерет пацанов. Зверь все — таки!

После ушедшего на фронт кормильца, оставшихся сестер и братьев прокормить стало труднее. Голод подкрадывался незаметно, но уверенно.

Мать целыми днями работала в колхозе и зарабатывала одни трудодни. Гриша — же пытался наловить в реке на самодельную удочку рыбу, в основном сорог, окуней. Вот только крючки были в большом дефиците и помнится делали их, выпросив у матерей дефицитные швейные иглы, а то тайком вытащив из нагрудных комсомольских значков игольчатые застежки.

А потом, спросив разрешение у матери, Гриша с товарищем поставил в устье маленькой речки две небольшие сети. Сети эти были отцовскими и единственными. Выручали! Правда их надо было часто снимать и сушить, так как сплетены они были из простой, гниющей в воде нити.

-Не дай бог сгною, что отцу скажу, когда он придет с войны?

Придет с войны старый рыбак, залезет на чердак и уже оттуда станет спрашивать сына; — А где — же Гриска наши пушальны?

-Нет, я их сохраню непременно. Сушить же буду часто!

Но откуда было знать оставшемуся за старшего в семье сыну, что родитель его с братом, никогда уже ни о чем его не спросят и сети им будут уже не нужны. Родные и близкие навсегда останутся в чужих венгерских краях, найдя свое последнее пристанище в большой братской могиле.

Деревенская колхозная жизнь продолжалась. Свободные от скотных дел бабы и еще работоспособные старики делали план по рыбодобыче на наволочной стороне Енисея. Вся отловленная рыба вкрутую засаливалась на засольных пунктах и в деревянных бочках-кадках отправлялась на фронт. Вознаграждением за тяжелую работу на каждую семью полагалось по пятьдесят селедок – ряпушек. Больше брать не разрешалось и в случаи самовольства это могло обернуться несколькими годами заключения.

Во второй половине лета всех молодых девок и парней отправляли в Енисейское заполярье, в район Усть – Порта, как говорили на «низа», ловить добру рыбу. Низами местные называли залив. Доброй рыбой называли нельму, омуля, муксуна, чира и прочую белорыбицу. Отрыбачив сезон, они возвращались домой на баржах буксируемыми пароходами.

Кто как мог, оставшись на северах помогали ускорять победу над Гитлером.

А однажды зимой, к рождеству, во время уроков в школе все услышали за окном странный гул над Енисеем и, выскочив на крыльцо, дети увидели, что на реку падает большой самолет. Самолет летел и, теряя высоту, должен был вот — вот врезаться в ледяные торосы. Но внезапно открылась дверь и на лед полетели ящики, кули. Освободившись от груза, самолет, словно набравшая сил птица снова стал набирать высоту и скрылся за горизонтом. Это потом только выяснилось, что ЛИ-2 летел с грузом фруктов в заполярный Норильск и в результате обледенения стал падать. И только сбросив часть груза, пилоты сумели сохранить самолет, свои жизни и все что оставалось внутри.

Любопытные и голодные ребятишки бросились гурьбой к месту падения странных ящиков, вот только самые маленькие не могли, и оставались дожидаться своих на берегу, прильнув к окнам в школе. Подбежав, дети остолбенели, увидев на снегу кучи ярко красных яблок к тому времени уже почти полностью заледеневших. Все было похоже на сказку, когда добрый волшебник бесплатно дарит подарки на Новый год. Кто бы знал, какая расплата будет взята с них за это.

Почти все деревенские дети видели яблоки, как и сам самолет, первый раз в жизни, но, однако некоторые знали о них по картинкам из школьных учебников. Никто из них даже и мечтать не мог попробовать на вкус что это за добро, и вот сейчас это добро лежало на снегу ни кому не нужное и превращалось в красивые ледяные красные камни. Поэтому кто, сколько смог похватал замерзшими ручонками яблок и натолкал их себе за пазуху да в шаровары, пошитые саморучно мамками из ситца.

Замерзшие, но радостные ребятишки с трудом поднимались на крутой берег, охватывая себя за бока, а яблоки предательски выпадывали и лежали на белом снегу как яркогрудые снегири. Наклониться и поднять их уже не хватало ребячьих силенок, пальцы не слушались, так как детские руки к тому времени от холода потеряли чувствительность. А их ноги, вместо валенок обмотанные разрезанными рогожными кулями, почти околели. Но самое страшное и навек незабываемое в невинных детских умах и сердцах было наверху.

На конце подъема широко расставив ноги, в армейских галифе, стоял бельмастый председатель сельсовета с черемуховой палкой в руках и бил страдальцев по рукам и по головам за то, что они, маленькие враги народа, покусились на социалистическую собственность. Яблоки вываливались из за пазух, дети плакали и убегали прочь. Тяжелое было время… А отцы были на фронте.

Сколько раз моя мама вспоминала этот случай, столько раз и вытирала слезы.

С трудом расставшись с воспоминаниями, охотник двинулся дальше, время, а вместе с ним и сила неумолимо уходило, и надо было спешить. Передвигаясь по снежной целине на одной лыже и поочередно меняя ее с одной ноги на другую, а другой оставляя глубокие ямины, Григорий упорно двигался к намеченной цели. Постоянно оглядываясь, он ожидал погони осатаневшего от человеческой крови людоеда.

Морозная тишина плотной пеленой оплела окружающее пространство. Ничто не нарушало покой сибирской тайги, только изредка из гущины веток, проснувшись, с шумом взлетали напуганные рябчики, заставляя вздрагивать уставшего путника. В какой — то миг уже вблизи деревни, со страшным шумом и треском из снега вылетел закопавшийся на ночлег глухарь, заставив охотника от неожиданности выстрелить в его сторону.

Как после оказалось, на Гришкино счастье этот выстрел услышал вышедший из дома справить нужду, деревенский конюх дядя Коля, и быстро зайдя обратно, перекрестившись на образа, сообщил своей бабке;

— Слы-ы-шь, чо говорю, старая?

— Там за ручьем – то, кто – то стрелил, однако…, может беда, кака случилась?

— Кто же просто так будет палить ночью?-

— Стало быть, надо соседей поднимать…

Ну, а на беду этот выстрел услышал не только старик дядя Коля. Услышал его и людоед. Сообразив, что это ускользает его добыча, шатун вышел на след и стал спешно догонять раненого охотника.

Дальше все произошло стремительно быстро, в одно мгновение Гриша услышал за спиной страшное пыхтенье, а обернувшись, в клубах снега и пара разглядел почти догнавшего его на махах, медведя.

-Ну, все! Пропал! Стало быть, не судьба! — Отчего — то ударило в голову.

Инстинктивно попятившись взад, он ощутил толстое дерево и, прижавшись к нему как к отцовской спине, выставил вперед ружье.

Однако второй раз шатун упустить свою добычу не пожелал, и, подойдя близко, сходу, с разинутой пастью и поднятыми лапами ринулся на парня. И тут! Случайно, а может с божьей помощью, ствол, упершись в глотку медведя, глухо прогремел выстрелом.

Утробно захрипев и булькая кровью, зверь со всего маха упал на охотника, придавив его.

Уже находясь под тушей и теряя сознание, охотник услышал оглашенный лай всех деревенских собак, рвущих звериную плоть.

А подоспевшие, из уже спавшей, глубоким сном деревни, деды, крестясь, тяжко вздыхая и охая, вагами и веревками стягивали с охотника тяжелую звериную тушу. А потом, сходив в деревню за нартами, положили на нее Гришку и потащили домой.

Сухо скрипел под ногами снег, курили и кашляли старые охотники, рассыпая в ночи махорочные искры, только рядом игриво размахивая пушистыми хвостами, бежали собаки, все норовя лизнуть своими шершавыми языками лицо молодого, не по годам возмужавшего подростка, словно чувствовали и понимали горячими собачьими сердцами, всю важность и трагичность происшедшего.

Тяжесть нанесенных ран была несоизмеримо большой, и шансов на выживание осталось совсем ничего. Многие тяжело вздыхали и, отворачиваясь в сторону, крестили лбы.

Но как говорится, и тут на все есть воля божья. Вот и в этот раз, мать, поняв, что слезами горю не поможешь, ринулась среди ночи к старому дядьке – староверу. Имени его никто не знал, жил он отшельником у ручья на краю деревни, за погостом, и при встрече с народом всегда снимая шапку, кланялся, бубня себе под нос:

– В добрый час, в добрый час, люди добрые…

— Отчего и прозвали его на деревне, «Дядька, в добрый час». Сам по себе он тревоги среди населения не вызывал, хотя старухи и шушукались, поговаривали, что он якобы якшается с нечистой силой. По всему лету, несмотря на гнус, он пропадал в тайге и его часто могли видеть с корзиной наполненной какими- то травами и корешками. Знавал он и заговоры от лесного зверя.

Подойдя к Доброчасовскому жилью, больше похожему на берлогу, врытую наполовину в уклон горы, Арина Егоровна стала стучать в низкую дверь, которая открылась, и оттуда вместе с клубами пара выплыл старческий голос:

— Заходи добрый человек, не заперто.

Заливаясь слезами, мать Гриши, сбиваясь, кое- как сумела рассказать, что произошло с ее сыном на охоте, и, умоляя, обратилась к знахарю;

— Мил человек, только на тебя вся надежа!

-Больше некому спасти моего сыночка, ради бога помоги, одна ведь с ребятишками я.

— Не пожалел зверюга моего Гришеньку!

Ворча, что- то себе в густую бороду дед стал немедля собираться в дорогу. Он не мог отказать в беде никому, видно таково было его предназначение на земле. Собрав что то в свою котомку они вышли, подперев двери сучковатой палкой. Замков в ту пору не знали. Зайдя в избу «добрый час» осмотрел лежащего на деревянной лавке Григория и, узрев в переднем углу Святого Николая Чудотворца, с поклоном помолился, необычно, крестя лоб двуперстием. Старовер, однако…

Старый лекарь, расположившись рядом искалеченным пареньком, попросил чтобы ему дали теплой воды и полотенце и попросил всех удалиться.

Поколдовав над телом не менее часа, «Добрый час» велел передать старикам, чтобы те, не мешкая, притащили в деревню труп людоеда и сожгли его на старой бане. Иначе Гришкина беда будет не последней. А так парень должен выжить. Поутру, охотники с трудом затащили медведя на сухой сруб, и поднесли огонь.

Громко треща и раскидывая по сторонам искры, жаркое пламя отражалось на морщинистых усталых лицах, а черный дым от уничтоженного хищника уносился клубами в морозное небо, унося с собой все зло, посетившее простую Сибирскую деревеньку.

В конце апреля, солнышко, такое скупое зимой и такое шедрое по весне, стало заметно пригревать, растапливая на завалинках снег. Деревенских детей домой загнать было не просто. Кто катался на самодельных санках, сделанных из загнутых березовых полозьев. Кто возился с собаками, обнимаясь и кубарем катясь в мягкий рыхлый снег. Были и более серьезные весенние занятия детей.

— Ма-а-ма, сеньгири прилетели – доносились из-под горы звонкие голоса детей.

Сеньгирями называли птиц — полярных воробьев, которых ловили силками и варили из них вкусный жирный супец. В военное трудное детство многие семьи тем самым восполняли нехватку питания за счет этих многочисленных птиц, которые по весне, огромными стаями прилетая, усаживались на навозные кучи. Силковым промыслом в основном занимались маленькие охотники, крутя петельки из белых конских волос и вставляя их в деревянные плашки.

Маленькие добытчики, обычно вставали пораньше — с восходом солнца, перед началом уроков в школе, и бежали проверять свои ловушки. А потом мчались наверх, задыхаясь от радости, и довольные от собственной значимости, выкладывали перед матерями добычу.

После школы, закончив уроки, уже с крыльца, дети, вытягивая носы, впитывали густой наваристый запах свежей дичи, от которого их рты непроизвольно наполнялись слюной, а желудки сводило коликой.

А на крутом берегу, на теплой оттаявшей лавке сидел наш Григорий, бледный, еще не донца выздоровевший, и смотрел своими седыми глазами вдаль, на великую реку ушедшего детства – батюшку Енисей. Мощное тело которого еще не проснулось от зимней дремы, укутанное ледяным одеялом.

Апрель — декабрь 2014. Село Туруханск

Александр Северянин