Высотный истребитель М-17 «Стратосфера»

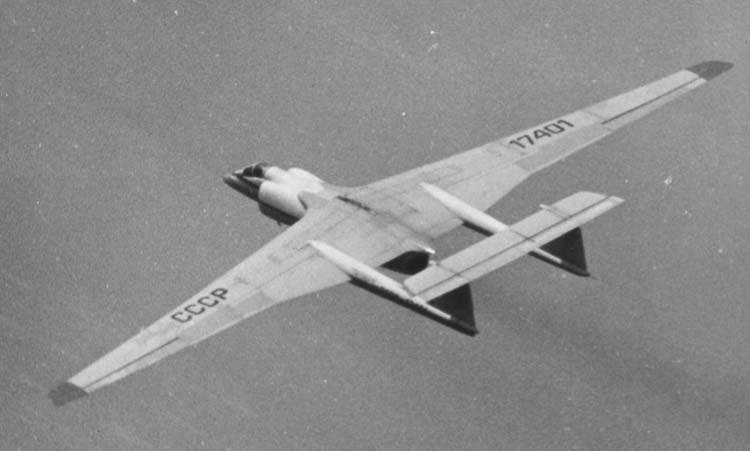

М-17 «Стратосфера» (по классификации НАТО: Mystic-A) – советский высотный самолет, предназначенный для борьбы с дрейфующими аэростатами. Самолет был дозвуковым. Для данного самолета впервые был создан сверхкритический высоконесущий профиль крыла, получивший обозначение П-173-9. Разработка самолета М-17 началась в 1970 году. К 1978 году на вертолетном заводе в городе Кумертау был создан первый летный образец новой машины, который, к сожалению, разбился при выполнении пробежек. Второй летный образец был создан только в 1982 году, в этот раз самолет собрали на Смоленском авиазаводе. 26 мая 1982 года летчик-испытатель Э. В. Чельцов впервые поднял высотный дозвуковой самолет в воздух, полет выполнялся с аэродрома в Жуковском. Весной 1990 года данная машина установила сразу 25 мировых рекордов скорости, высоты и скороподъемности для самолетов массой в 16-20 тонн, оснащенных одним турбореактивным двигателем. Тогда же к 1990 году был собран последний образец самолета М-17.

После того как в мае 1960 года под Свердловском был сбит высотный американский разведчик U-2 под управлением Пауэрса, в США решили пересмотреть стратегию воздушной разведки над территорией СССР. На вооружении ЦРУ к тому моменту появилось новое средство доставки разведывательной аппаратуры в воздушное пространство страны Советов – автоматические дрейфующие аэростаты, которые запускались с территории некоторых стран НАТО. Эти аэростаты использовали ветры, господствующие на больших высотах над территорией нашей страны и могли пересечь СССР с запада на восток. Такие аэростаты управлялись по радио и могли по команде с земли изменить высоту полета практически с 0 до 45-50 км. При этом аэростаты могли нести не только «безобидную» разведывательную аппаратуру, но и достаточно широкий спектр взрывчатых веществ, которые могли быть сброшены по команде с земли.

ПВО СССР вынуждено было применять для уничтожения этих непрошенных гостей ракеты типов «земля-воздух» или «воздух-воздух». При этом стоимость уничтожения аэростата, выполненного из дешевой дакроновой или мейларовой пленки, в десятки раз превосходила стоимость этого дрейфующего воздушного шара. Более того, подготовка аэростатов к полету и развертывание технических средств не требовало от натовцев большого количества времени, поэтому их массовый пуск ставил оборону СССР под угрозу.

Принимая это во внимание, в 1967 вышло постановление Совета Министров СССР и ЦК КПСС, согласно которому Экспериментальному машиностроительному заводу (ЭМЗ), расположенному в подмосковном Жуковском и возглавляемому В.М. Мясищевым, было приказано осуществить комплекс научно-исследовательских работ (НИР) «Выбор технических направлений по созданию авиационного комплекса для перехвата и поражения автоматических дрейфующих аэростатов». Руководить этой темой на ЭМЗ поручили заместителю главного конструктора Г. И. Архангельскому. В рамках данного проекта был выполнен очень большой объем работ, к решению проблемы были подключены головные институты авиационной промышленности, заинтересованные ведомства и министерства. В результате проведенного комплексного технико-экономического анализа наилучшим решением было признано создание дозвукового высотного самолета-истребителя, оснащенного стрелково-пушечным вооружением.

В 1970 году по заказу ПВО СССР были начаты работы по теме №17, которая и предполагала создание высотного самолета-истребителя. Ведущим конструктором проекта стал В. М. Морковкин. К тому моменту в ОКБ уже успели детально изучить обломки сбитого под Свердловском высотного разведчика U-2, были составлены достаточно пухлые тома сравнительных характеристик агрегатов и систем данного самолета с советскими аналогами. При этом советских инженеров подкупала незатейливость и простота конструкции американского самолета и его систем. Результаты, полученные в ходе изучения обломков U-2, показали, что создание отечественного высотного перехватчика на базе советской науки и техники – это достаточно кропотливая и долгая работа, которая потребует поиска новых решений.

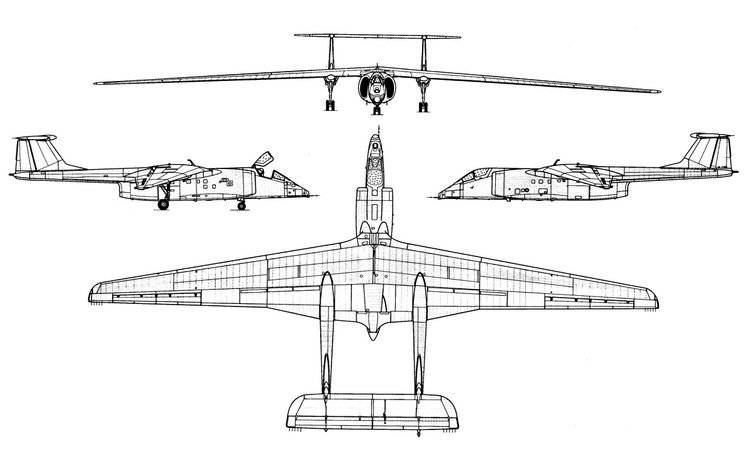

Решающее влияние на будущий облик машины тогда оказал выбор силовой установки. Из всего разнообразия рассматриваемых схем в конечном итоге оставили лишь 2-е: с двумя двухконтурными двигателями Д-30 П. А. Соловьева тягой по 6,6 тонн, которые подвешивались в гондолах на нижней поверхности крыла и с одним двигателем РД-36-51А конструкции П. А. Колесова, со взлетной тягой в 18 тонн, который располагался в фюзеляже машины. В ходе проведенных испытаний было установлено, что на высотах свыше 11 километров падение тяги оказалось большим для двухконтурных Д-30. Помимо этого желание иметь аэродинамически чистое крыло и необходимость размещения большого количества топлива также склоняли чашу весов к одному двигателю, расположенному в фюзеляже.

Помимо этого, разработанный для сверхзвукового Ту-144 двигатель РД-36-51А обладал отдельной коробкой приводов самолетных агрегатов, что значительно облегчало компоновку всей силовой установки, а также делало возможным уменьшение миделя фюзеляжа. Все это в конечном итоге и привело к окончательному выбору варианта с одним двигателем. При этом повторять облик американского U-2, который был самолетом традиционной схемы с двигателем, оснащенным большой удлинительной трубой, не стали по причине нецелесообразности. Было решено остановиться на двухбалочной схеме.

В 1971 году разрабатываемый самолет получил официальное обозначение М-17 «Стратосфера». В техзадании по данному проекту было поставлено условие по достижению высоты барражирования в 23-25 км., а также обеспечению его пилотирования обыкновенными строевыми летчиками. Для достижения требуемых аэродинамических характеристик для нового самолета в первую очередь необходимо было разработать крыло с уникальными несущими свойствами. Результатом этих работ стало крыло оригинальной двухрежимной конструкции, которое в полете могло изменять свою площадь и форму (за счет выдвижения в полете хвостовых секций профиля). На данное крыло был получен авторский патент.

Параллельно с решением авиационных проблем, простое перечисление которых заняло бы несколько страниц текста (конструкция, эргономика кабины пилота, конфигурация и площадь ГО, место расположения основных опор шасси и т.д.), велись работы по созданию поисково-прицельной станции для обнаружения аэростатов и целеуказания системе вооружения. По причине очень малой радиолокационной заметности разведывательных аэростатов было принято решение об использовании активной оптической системы поиска и сопровождения цели. В состав системы включался обзорный пеленгатор, который должен был найти цель, следящий пеленгатор и лазерный дальномер, который тогда называли квантовым. Данная система должна была сопровождать цель в полете и управлять огнем скорострельной пушки в автоматическом режиме с возможностью внесения корректировок.

Данная система был успешно создана в ЦКБ «Геофизика», руководил работами конструктор Д. М. Хорол. Разработанная им система в дальнейшем показала себя с наилучшей стороны, так как заданные по техзаданию показатели были существенно превышены. Требования к оптическим характеристикам создаваемой системы были настолько высоки и серьезны, что, к примеру, лобовое стекло дальномера пришлось выполнить из горного бразильского хрусталя. В СССР просто не смогли найти минерал, обладающий столь малым числом посторонних включений и примесей.

Для уничтожения разведывательных аэростатов была выбрана ППУ – подвижная пушечная установка, созданная ММЗ «Дзержинец» на базе хорошо себя зарекомендовавшей в эксплуатации 23-мм скорострельной пуши ГШ-23Л, обладавшей скорострельностью на уровне 3400 выстрелов в минуту. При этом весила она всего 47 кг. Помимо этого конструкторам пришлось разработать высокочувствительный взрыватель, который срабатывал бы при ударе об очень тонкую оболочку аэростата, что явилось еще одним важным шагом на пути поражения аэростатов 23-мм снарядами.

В этом советским конструкторам неожиданно помог сопутствующий физический эффект. Во время повреждения оболочки аэростата осколками снаряда образовывались только небольшие отверстия, расход газа сквозь которые не был достаточным для снижения аэростата. Однако к радости советских конструкторов при этом проявлялся реактивный момент, закручивающий оболочку аэростата относительно его более инерционной подвески. Удерживающие данную подвеску стопы сжимали оболочку, и газ из аэростата выдавливался с возрастающей интенсивностью. В дополнение к этому были созданы и особые разрывные снаряды, которые в момент срабатывания разбрасывали проволочные жгутики, которые существенно увеличили площадь и размеры пробоин.

По своей компоновке М-17 «Стратосфера» был двухбалочным аппаратом, обладающим коротким фюзеляжем и «чистым» крылом достаточно большого размаха – 40 метров. Стоит отметить, что М-17 заново «открыл» данную схему для современных реактивных самолетов. При этом стоит отметить тот факт, что мясищевцы во все времена выгодно отличались от конструкторов большинства других КБ своим особым отношением к решениям соперников и коллег. Именно это и позволило, в конечном счете, разработать самолет с очень хорошими летными характеристиками.

Особо специалистами отмечался уникальные профиль, а также механизация крыла «Стратосферы». Здесь был применен совершенно новый сверхкритический профиль крыла, который позволял самолету иметь повышенное аэродинамическое качество практически во всем диапазоне высот и скоростей полета. Крыло самолета М-17 впоследствии даже стали называть адаптивным, что являлось результатом его изменяемой геометрии профиля (не надо путать с изменяемой стреловидностью крыла). Помимо этого улучшить аэродинамические характеристики машины удалось за счет оригинальной законцовки крыла. О высоких летных возможностях машины свидетельствует тот факт, что М-17 мог планировать с высоты в 1 км. на дальность в 30 км.

К сожалению, уникальный самолет стал заложником изменившейся обстановки. Работы по его созданию затянулись, в то время как американцы запустили свой последний аэростат в ноябре 1983 года с территории Норвегии. В дальнейшем США просто прекратили использование этих разведывательных средств против СССР. Однако наработки по М-17 не пропали даром и стали основой для создания гражданской версии самолета М-55 «Геофизика».

Тактико-технические характеристики М-17:

Размеры: размах крыла – 40,32 м., длина – 22,27 м., высота – 4,87 м.

Площадь крыла – 137,7 кв. м.

Масса самолета нормальная взлетная – 19 950 кг.

Тип двигателя – 1ТРД РКБМ (Новиков) РД-36-51В, тягой 6 000 кгс.

Максимальная скорость – 743 км/ч.

Практическая дальность полета – 1 325 км.

Продолжительность полета – 2 часа 14 минут.

Практический потолок – 21 550 м.

Вооружение – подвижная пушечная установка на основе ГШ-23Л

Экипаж – 1 человек.

М-17 (СССР) – высотный охотник за аэростатами

Холодная война, начавшаяся сразу после 2-й Мировой войны и продолжающаяся до развала Советского Союза, сопровождалась невиданный доселе гонкой вооружений. Огромное количество советских предприятий работало исключительно на оборонную промышленность, разрабатывая новое вооружение и средства защиты от них.

Особенно досаждала советскому руководству военная разведка стран НАТО. Регулярно и безнаказанно летающие над страной самолеты-разведчики U-2 закончили свою миссию после сбитой зенитным комплексом С-75 в 1960 году машины с летчиком Гэри Пауэрсом, недалеко от Свердловска. Летать над страной разведчики прекратили, но появилась новая напасть – автоматические дрейфующие аэростаты, запускаемые в рамках программы «Моби Дик».

Аэростат-разведчик представлял собой синтетическую оболочку, наполненную гелием. После определения и прогнозирования синоптиками направлений ветра, такой аэростат, управляемый по радио, поднимался в воздух на территории скандинавских стран и на огромной высоте (свыше 20 км) следовал вглубь Советского Союза. В качестве нагрузки аэростат нес контейнер с радиоизмерительной и фотоаппаратурой, но потенциально мог нести и средства вооружения.

Огромное преимущество автоматического дрейфующего аэростата заключалось в его дешевизне. Каждая ракета зенитно-ракетного комплекса стоила баснословных денег, и только на U-2 Пауэрса было потрачено 14 таких ракет. Сбивать высотные аэростаты такой ракетой было экономически невыгодно. Кроме того, малая заметность шара для радиолокационных станций позволяла проводить разведку в скрытном режиме.

И в 1967 году руководство СССР поручила конструкторскому бюро В.М.Мясищева разработку высотного самолета, который мог бы беспрепятственно достигать больших высот за очень короткое время. Большая скорость для перехвата аэростатов была не нужна, поэтому самолет мог быть дозвуковым.

К этому времени сбитый ранее U-2 был разобран до винтика и досконально изучен. Инженеры пришли к выводу, что строить новый самолет, используя идеи U-2 не получится – чересчур разные задачи перед ними стояли. Решили отталкиваться от силовой установки, которая и определила все дальнейшие характеристики и компоновку перехватчика. Будущий самолет получил имя М-17.

В качестве двигателя инженеры применили РД-36−51А, используемый в разработке ТУ-144. Крылья должны были обеспечивать большой коэффициент подъемной силы, и специально для М-17 создали сверхкритический высоконесущий профиль крыла. Фюзеляж сделали двухбалочным. Разработчики сталкивались с огромным количеством проблем, характерных для полетов с разреженном воздухе стратосферы, и все они были с успехом решены.

Для поиска и уничтожения аэростатов была разработана специальная поисково-прицельная станция с обзорным и следящим пеленгатором и автоматически управляемой пушкой. Вся она была сконструирована на основе уникальных оптических систем, так как аэростаты имели малую радиолокационную заметность.

Отдельно стоит сказать о пушке, разработанной на базе популярной скорострельной ГШ-23. Дело в том, что при попадании стандартного снаряда в аэростат подрыва боеприпаса не происходило – он просто прошивал тонкий материал шара насквозь, не встречая особого сопротивления. Из небольшой разницы давлений внутри и снаружи аэростата гелий через образовавшиеся отверстия выходил крайне долго, и всё это время система находилась по-прежнему в рабочем режиме. И для пушки были созданы специальные снаряды с крайне чувствительным взрывателем. При подрыве из боезапаса вылетали металлические элементы в виде небольших проволочных фрагментов, которые рвали и резали оболочку аэростата, значительно увеличивая эффект от попадания.

Проект был полностью готов к 1973 году, но из-за организационных проблем первый летный образец появился на свет только спустя пять лет – Владимир Михайлович Мясищев не дожил до этого момента совсем чуть-чуть. Первый же полет, проведенный летчиком-испытателем К.В.Чернобровкиным стал трагичным: из-за грубого нарушения инструкций летчиком он не справился с управлением и разбился вместе с самолетом.

И только в 1982 году М-17 удачно поднялся в воздух. Испытания были закончены только к 1986 году. В последующие годы М-17 установил множество рекордов высоты и скороподъемности. Практический потолок самолета составлял 21,5 км, который машина могла набрать всего за 35 минут. Имея выдающиеся планерные характеристики, М-17 обладал аэродинамическим качеством около 30, уступая только своему преемнику – разведчику М-55, выпущенному в 1988 году.

К сожалению, выпуск М-17, затянувшийся на столь длительное время, привел к тому, что самолет стал никому не нужен. Боевую задачу он так никогда и не выполнял – за несколько лет до начала эксплуатации М-17 аэростаты перестали использовать: появились более совершенные и недосягаемые спутники-разведчики. А еще через несколько лет был ратифицирован международный договор о запрете использования аэростатов над чужой территорией.

После этого М-17 переделали в научный самолет для изучения озонового слоя, над чем он и трудился все последующие годы.

Если тебе понравится статья, жми палец вверх! Тебе не сложно, а нам приятно!

Подписывайся на канал, расскажи о нем в соцсетях, а уж мы постараемся не ударить в грязь лицом )