- Охота на селезня весной

- Охота на селезня весной с пошаговым планом

- Правила охоты на водоплавающих: гуся, утку, селезня, казарку

- Какие бывают виды охоты

- Весенний сезон охоты

- Правила и особенности охоты на гуся

- Охота на уток и селезней

- Общие правила охоты на водоплавающих

- Техника стрельбы. Часть первая

- Техника стрельбы на охоте

- Техника стрельбы влёт

Охота на селезня весной

Думаю, что каждый охотник читал об этой охоте уже много раз в своей жизни, но не каждый бывал на ней, поэтому сегодня мы поговорим о том, как следует готовиться и проводить охоту на селезня весной.

Когда говорят о селезне, то сразу же в мыслях вспоминается самец кряквы со своим красочным нарядом в период весенней миграции птиц.

Он каждый день на протяжении брачного периода носится по угодьям, чтобы найти самку для спаривания. Посещает в основном болота, озёра, речки и даже места с наличием талых вод, где любят плавать утки.

Охота на селезня весной с пошаговым планом

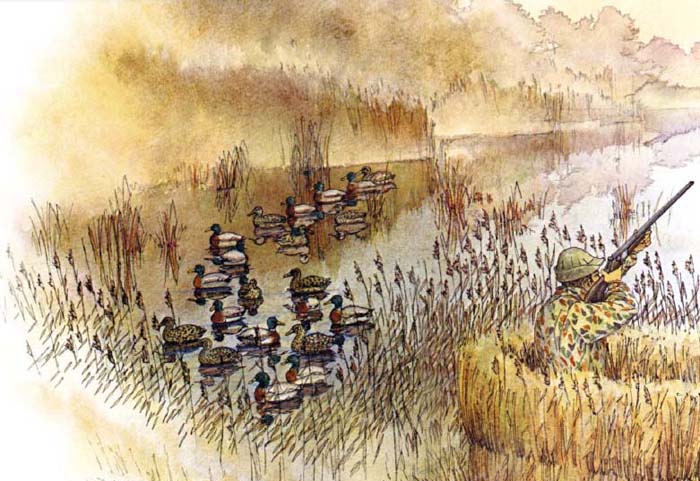

Первая задача охотника на данной охоте заключается в том, чтобы найти те водные объекты, куда летают селезни и обустроить на них шалаш, из которого будет вестись охота.

Само укрытие необходимо делать таким, чтобы оно было схоже с окружающей растительностью и не вызывало подозрений со стороны селезня.

Если Вы планируете охотиться где-нибудь на водоёме с обилием камышей, то строить шалаш нужно тоже из камышей, чтобы маскировка была на высоте.

Когда охота ведётся вблизи хвойного леса, то укрытие делается из веток хвои, что придаёт шалашу меньшую заметность и не вызывает подозрений.

Расстояние от места, где будет сидеть охотник и до предполагаемой посадки селезня на воду, не должно быть больше 30 метров. Как правило, оно составляет от 25 до 30 метров.

Шалаш не должен быть полностью закрыт со всех сторон так, что негде даже выглянуть. Обязательно сделайте небольшие смотровые окна, из которых будете наблюдать за утками и стрелять селезня.

Вот Вы нашли место, построили укрытие и знаете, что утки здесь летают. Теперь следует подумать над тем, чтобы взять с собой на охоту подсадную утку, которая будет крякать, и приманивать к себе селезней, а Вы их будете стрелять согласно разрешительным документам.

Подсадную утку очень часто охотничьи хозяйства предлагают охотникам за определённую сумму, но есть охотники, которые самостоятельно выращивают у себя дома таких уток и воспитывают их правильно вести себя на охоте.

Подсадная у Вас уже в руках, а теперь следует позаботиться о том, чтобы правильно её пустить на воду и закрепить на месте, чтобы она не могла улететь и далеко уплыть.

На лапку утки надевают специальный браслет из кожи, а к нему привязывают веревку. Далее другой конец веревки закрепляют на колышке и втыкают его в дно водоёма.

Очень важно, чтобы утка могла свободно выходить на берег и обратно возвращаться на воду, поэтому проследите за тем, чтобы верёвка была соответствующей длины.

Для улучшения эффекта рекомендуется вблизи подсадной утки разместить несколько чучел так, чтобы утка не смогла к ним дотянуться. Кроме этого, духовой манок на этой охоте только плюс.

Как правило, охота на селезня весной проводится рано утром или вечером, поэтому нужно приходить к месту охоты заранее: утром ещё до восхода солнца, а вечером перед закатом.

Стрелять селезня рекомендуется дробью №4,3. Если самец садится немного в стороне от самки, то не следует ждать, когда он подплывёт к ней. Стреляйте сразу же, если расстояние позволяет, но помните о том, чтобы не задеть подсадную утку.

Правила охоты на водоплавающих: гуся, утку, селезня, казарку

Весенняя охота – долгожданное событие для настоящего любителя. Дело даже не в трофеях, для охотника важно единение с природой, когда по весне та, словно оживает и пробуждается. Первые теплые деньки заставляют людей устремиться в лес, на болота и озера.

Многие считают, что нельзя любить природу и охотиться одновременно. Однако есть правила весенней охоты на водоплавающую дичь, регламентированные законодательством, впрочем, как и негласные правила, позволяющие не наносить популяциям существенный урон.

Какие бывают виды охоты

Охотой занимались еще первобытные люди, следовательно, как вид деятельности, это наидревнейшее занятие. Но если раньше охота была способом обеспечения пропитания, то сегодня к ней добавляется еще одна очень важная функция – хобби. Его суть заключается в выслеживании добычи и отстреле.

Увы, но охотиться можно далеко не круглый год. Законом предусмотрены сроки открытия и закрытия сезона. Любой вид животных должен по весне успеть возродить численность за счет потомства. Охоту на водоплавающую дичь можно начинать тогда, когда выводок станет самостоятельным. В целях сохранения численности популяции продолжительность сезона охоты строго ограничена.

Охота, как род деятельности, может делиться на несколько видов.

- Промысловая охота проводится для дальнейшего использования продуктов в промышленности. Получают мясо, перо, шкуру или мех.

- По особому указанию представителей исполнительной власти региона может объявляться санитарная охота. Ее цель заключается в регулировании численности определенного вида животных, а также истребление зараженных или потенциально опасных животных.

- Наконец, отлов животных для исследований или для зоопарков, тоже считается охотой.

Правила охоты включают в себя строгое соблюдение установленного периода. Прежде чем подробнее рассматривать основные положения законодательства, следует познакомиться с процессом охоты более подробнее (какие бывают виды, как классифицируются).

Одну классификацию мы уже рассмотрели, это разделение на любительскую деятельность и профессиональную. Следующий вид основан на применении технических и прочих средств передвижения. В качестве последних могут использоваться лошади, автомобили, вертолеты. По месту проведения охоты она подразделяется на водную, подводную, лесную. Бывает индивидуальной, а также коллективной. Дичь можно выслеживать из засады, преследовать, использовать для преследования собак или ловчих. Часто применяются подсадные животные или манки. Классифицируется охота и по применяемому оружию.

Весенний сезон охоты

Охотиться на водоплавающую птицу можно строго в определенный период. Если не вводить никаких запретов, то определенная популяция пернатых окажется на грани исчезновения. Исходя из этих соображений, весной отводится для отстрела 10 дней.

Каждый регион вправе самостоятельно назначать весенний сезон, однако его продолжительность неизменна по всем субъектам РФ. Отведенные 10 дней должны укладываться между 1 марта и 16 июня.

На назначение периода в регионе обычно ничто не влияет. Как правило, день открытия сезона совпадает с удобным для запоминания днем или с памятной датой. К примеру, открытие приходится на 1 субботу апреля. Точные сроки всегда можно найти на специализированных сайтах, они уже известны заранее на каждый календарный год и практически всегда остаются постоянными для каждого региона.

Правила и особенности охоты на гуся

Правила охоты на гуся весной, скорее, являются негласными, нежели регламентированными, так как никто не в состоянии отследить их исполнение. Здесь все зависит от сознательности охотника. Есть та определенная грань, которая отличает любителя природы от браконьера.

Гусей можно встретить недалеко от болотистой местности, у заводей рек и на лугах. Плавать они умеют, но не так хорошо, как остальные водоплавающие, это значит, что вода их привлекает лишь в определенной части. Большую часть времени они предпочитают находиться на суше.

Будучи перелетными птицами, они мигрируют преимущественно в ночное время, причем с достаточно большой скоростью. В средних широтах гуси задерживаются около месяца. За это время заканчивается зима на севере. Месяца им вполне хватает, чтобы восстановиться после тяжелого перелета. Питаются травой и потерянным зерном на полях.

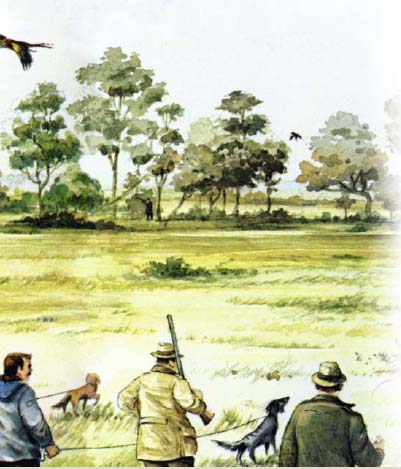

Все охотники согласятся, что гусиная охота гораздо сложнее, чем отстрел других водоплавающих. Связано это с тем, что гусь отличается хорошим чутьем и осторожностью, поэтому заранее нужно подготовить все подручные средства маскировки и приманки. Охотник заблаговременно выбирает место засидки. Его костюм обязательно должен сливаться с расцветкой ландшафта. Опытные мастера обращают отдельное внимание на расстановку профилей и чучел. Чучела должны имитировать не одного гуся, а целую стаю.

Свою бдительность гусь теряет на рассвете, поэтому в ранние чесы охота будет более продуктивной, чем в вечерние. Рекомендовано применять дробь с номером 0, 1 и 2. Целиться необходимо в какую то отдельную особь. Нельзя стрелять по всей стае.

Учитывайте скорость полета птицы, так как она обычно обманчива и кажется несколько ниже, чем есть на самом деле. Подранок добивается последующим выстрелом, при этом из укрытия нужно стараться не выходить. Запрещается подбирать подстреленных гусей до полного пролета стаи. После выстрелов внимательно отслеживается вся стая, так как зачастую подранок пролетает внушительное расстояние.

Охота на уток и селезней

Весной на селезня охотятся с подсадной уткой.

- Во-первых, она служит неплохой приманкой.

- Во вторых, это исключает возможность подстрелить утку, ведь в некоторых регионах России весенняя охота на утку запрещена.

Некоторые охотники хорошую подсадную утку сравнивают с верной собакой. К птичке предъявляются особые требования. Она своим голосом должна привлекать селезня, не бояться человека, легко адаптироваться к изменению окружения.

Обычно они выращиваются самими охотниками, причем нередко происходит скрещивание одомашненной птицы с диким селезнем.

Для полноты картины пространство вокруг подсадной утки дополняют макетами. Охотник, спрятавшись в шалаше, дожидается подлета селезня утром и вечером. В пасмурную погоду охотиться приходится и в течение дня.

Самым простым видом охоты считается охота с помощью электронного манка. Сигналы подаются не непрерывно, а с периодичностью 10 минут. Инстинкт размножения заставит селезня заинтересоваться объектом.

Общие правила охоты на водоплавающих

По весне ужесточаются правила охоты на утку, гуся, казарку. Связано это с тем, что птица должна оставить и вырастить потомство. Эти правила установлены Министерством природных ресурсов.

Запрещено использовать лодки и другие плавсредства. Исключение составляет ситуация, когда подстреленную птицу необходимо подобрать.

Охота с собаками и ловчими разрешена только после 1 августа. При этом у охотника не должно быть при себе огнестрельного или пневматического оружия. Охота на водоплавающую птицу с оружием, имеющим нарезной ствол, запрещена полностью.

Важно не только соблюдать закон, но и неписанные правила, отражающие этику поведения настоящего охотника.

- Старайтесь не стрелять в пару летящих гусей, они считаются моногамными, то есть, создают пару на всю жизнь. Убив гуся или гусыню, вы обрекаете вторую половинку на одиночество. Хоть чувство тоски у птиц не доказано научно, все же этого правила стараются придерживаться.

- Рябчик хоть и не относится к водоплавающим, но попадает в статьи, посвященные весенней охоте. Самцов этой птички тоже не стоит трогать, так как они с самочкой меняются местами при высиживании потомства.

- Охотятся только на ту птицу, которая садится на воду. По пролетающей стае настоящий охотник не выстрелит. Во-первых, нельзя отличить самца от самки, а во-вторых, выстрел по стае – это поступок, который не приветствуется в охотничьих кругах.

- Запрет привлечения охотничьих собак и применения плавательных средств обоснован не только статьей в законодательстве, но и гуманными соображениями. Если стая после перелета села на воду и отдыхает, то не следует ее тревожить.

Как мы успели убедиться, осенний сезон охоты и весенний отличаются требованиями. Помимо законодательства, нарушение которого приведет не только к штрафу но и к изъятию охотничьего билета, существуют этические нормы, нарушить которые рискнут разве что браконьеры.

Техника стрельбы. Часть первая

Составляющими успешной охоты, как известно, являются: выбор угодий; умение выследить добычу, то есть приблизиться к ней на расстояние верного выстрела или выждать на себя; маскировка, облегчающая контакт с потенциальной добычей, и в качестве апогея всей охоты – прицельный, результативный выстрел. Причём современный охотник должен не просто добыть дичь, а сделать так, чтобы поражённое животное испытала как можно меньше мучений. То есть не делать подранков. Для этого, как мы понимаем, нужно научиться хорошо и грамотно стрелять. Думаю, могу дать несколько советов охотникам (не только начинающим), поскольку более 40 лет профессионально занимаюсь практической (на охоте) и стендовой стрельбой. Заранее прошу прощения у читателей за некоторые повторы из прежних публикаций, но, на мой взгляд, они очень важны, и кто-то, возможно, прочтёт об этом впервые.

Прежде всего, охотник должен помнить, что главным условием добычи трофея является не столько сам выстрел, сколько правильно выбранный для него момент. Даже уникальный стрелок поставит себя в невыгодное положение, появившись раньше времени из укрытия для выстрела, а в ряде охот совсем не успеет или не сумеет его сделать.

Классический пример – охота на уток из шалаша. Охотник должен напустить налетающую утку на такое расстояние, с которого она уже не успеет отвернуть при виде появившегося и начавшего подготовку к выстрелу охотника. В то же время он может опоздать, и птица проскочит ему за спину, за высокий камыш или, что характерно, скажем, для Подмосковья, в зону стрельбы другого охотника. Очень важно выбрать момент для выстрела по зверю, когда тот на мгновение подставит убойную часть корпуса в небольшом прогале между деревьями. В то же время, если долго выбирать и целиться – зверь просто уйдёт.

Ещё больше ошибок выбора момента для выстрела встречается на гусиной охоте с чучелами. Хорошо если команду на открытие огня в группе гусятников даёт опытный охотник. Начинающие же охотники-одиночки совершают всегда одну и ту же ошибку, основываясь, как раз на опыте утиной охоты. Дело в том, что визуально гуси, планирующие на чучела и засидку охотника «в штык», кажутся ближе, чем есть на самом деле. Охотник, посчитав, что птицы находятся почти в зоне верного поражения, и, рассчитывая, что силой инерции их вынесет как раз на ствол, выскакивает из шалаша (скрадка, ямы) раньше времени. В результате гуси, всегда заходящие на посадку против ветра, ставят свои мощные крылья на него как паруса, и их моментально выносит за пределы выстрела. Два-три взмаха мощными крыльями, и они вообще превращаются в точки.

Поскольку инерция всё-таки толкает утку, более тяжёлую относительно величины крыльев, вперёд и мешает птице быстро сделать разворот, начинающие гусятники, используя свой утиный опыт, неправильно выбирают момент для выстрела. Это утверждение касается любой охоты и стрельбы, как влёт, так и по неподвижной цели. Можно опоздать, и селезень приблизится к подсадной утке, лишив вас возможности безопасного выстрела, а можно, поторопившись, шевельнуться, и он улетит. Можно малейшим движением спугнуть приближающуюся лисицу, а можно напустить её себе под ноги и не знать, что делать дальше. У опытного охотника часто срабатывает внутреннее чутьё (а может быть, опыт), когда он понимает, что зверь или птица его сейчас заметят и через долю секунды скроются за укрытием. Тут надо стрелять не раздумывая. Крупный зверь не может скрыться в одно мгновение, но может развернуться к охотнику задом, прикрыв все убойные части корпуса, и тут даже самый замечательный стрелок вряд ли что сделает.

На охоте в Англии с нами была 16-летняя девушка, кандидат в мастера спорта по стендовой стрельбе. Она очень прилично сбивала фазанов и куропаток, стоя на номере в поле на загонной охоте. Но, как только мы переместились на воду, чтобы охотиться на уток, молодая спортсменка всем испортила охоту. Утки, прилетающие на вечернюю кормёжку, прежде чем снизиться, делали круг на большой высоте, и она их на этом кругу обстреливала, не давая включиться в охоту остальным присутствующим. Более того, она стреляла по декабрьским, перелинявшим кряковым уткам семёркой, что, учитывая дистанцию, было совсем бесполезно. Вот вам результат действий хорошего стрелка, но не охотника. Именно поэтому я всегда говорил, что чистый стендовик, даже высокого класса, без достаточного и разностороннего опыта охот не может считаться хорошим стрелком на охоте. А все претензии (часто справедливые) к охотникам-стендовикам относятся именно к этой категории.

То же касается профессиональных стрелков-пулевиков. Было довольно забавно видеть, как пулевик мирового класса ждал подлёта утки, стоя открыто в полный рост с ружьём в плече.

Один из важнейших компонентов грамотной стрельбы на охоте – умение стрелка мгновенно идентифицировать дичь. Разрешена ли она в данный момент к отстрелу? Соответствует ли имеющейся на руках лицензии? Самка или самец? И т.д. Для правильного охотника неприемлемо выстрелить по неожиданно налетевшей птице, а потом подобрать краснозобую казарку. И если по полёту без практики трудно различить виды гусей, то уж хищных птиц как минимум нужно отличать от водоплавающих. Охотник не терминатор, уничтожающий всё живое, а на сильном стрелке лежит особая ответственность.

Охотнику за трофеями всё покажет и расскажет проводник, охотнику с обслуживанием – егерь, а охотник-одиночка просто обязан многое знать сам.

Техника стрельбы на охоте

На практической охоте, особенно на загонной и из укрытий, часто приходится стрелять по неподвижной цели. Несколько слов о ней. Помните, что дичь не искусственная мишень и может не дождаться выстрела, если вы слишком затянете стадию прицеливания. Поэтому задача охотника – быстро навести мушку или целик (перекрестье оптики) на дичь и мгновенно нажать на спуск. Совсем не обязательно плавно и долго тянуть за спуск, даже нарезного оружия. Если вы нажимаете на спусковой крючок только движением первой фаланги указательного пальца, а не всей рукой, то рывка, которого так боятся профессиональные пулевики, всё равно не будет. Нужно только хорошо знать усилие спуска своего ружья и, выбрав свободный ход, быстро и без затей нажать на него.

Стреляя из гладкого ружья дробью или пулей на небольшое расстояние, проконтролируйте положение планки, чтобы она не была провалена или открыта, и как только мушка коснётся нужной точки на корпусе дичи, нажимайте на спуск. Стреляя из нарезной винтовки через оптику с рук (без упора), производите нажатие, как только перекрестье попадёт на убойное место. Зафиксировать перекрестье надолго вам всё равно не удастся, а при использовании техники, предлагаемой мною, пуля всегда оказывалась в той части корпуса зверя, на которой стояло перекрестье (красная точка, галочка). Кроме того, при долгом прицеливании зверь может двинуться, почуять охотника (ветер изменится), проявятся другие внешние раздражители. Я не говорю о сверхдальней стрельбе, где мишенью являются, как правило, отдыхающие, пасущиеся или даже спящие животные. В общем, звери, которые не могут почуять, увидеть или услышать охотника. Здесь, возможно, долгое прицеливание уместно, как в «варминтинге» по сидящему возле норки сурку.

Техника стрельбы влёт

С.Т. Аксаков написал: «Стрелять постоянно, стрелять как можно больше – и будешь стрелять хорошо, то есть попадать в цель метко». Могу согласиться с этим утверждением лишь отчасти. В пользе постоянных тренировок сомневаться не приходится. Однако без правильной техники добиться высоких результатов трудно. Такое под силу только очень талантливым людям. Например, спортсмен, владеющий техникой «фосбери-флоп», всё равно прыгнет выше человека, постоянно и часто тренирующегося «перекидным» способом. Значит, нужно сначала выбрать технику стрельбы, а уж потом на практике отрабатывать и шлифовать её.

Можно выделить три вида техники стрельбы влёт на охоте:

- «с упреждением»

- «навскидку»

- «на обгоне»

Упреждение

Большинство охотников, не имеющих профессиональной стрелковой подготовки, стреляют с упреждением. Эта несколько устаревшая техника хоть и не даёт уверенности в точности выстрела, неплохо зарекомендовала себя на ближних и отчасти средних дистанциях. При равномерном прямолинейном полёте птицы достаточно вынести стволы в расчётную точку упреждения и, уровняв скорость полёта дичи со скоростью движения ружья, нажать на спуск. Для получения ощутимых результатов при такой стрельбе требуется значительный настрел на охоте. Нужно держать в памяти величины упреждений, которые надо брать на различные дистанции при разной скорости полёта птицы. Разные птицы в различных ситуациях развивают разную скорость, и, естественно, ошибки в расчётах будут очень велики. Например, охотник, прекрасно стреляющий «с упреждением» по вальдшнепу на тяге и на высыпках, может оказаться довольно средним стрелком по другой птице. Просто настрел у него по вальдшнепу колоссальный, а другие охоты он практикует эпизодически.

Для начинающих стрелков вообще трудно оторваться от летящей цели и выстрелить в пустоту впереди неё. Прозрение обычно приходит на практике. Охотник, выстрелив в головную птицу, иногда поражает летящую сзади, и в сознании происходит перелом. Но это не значит, что дальше всё пойдёт лучше. Следующая распространённая ошибка при стрельбе с упреждением – остановка ружья в момент нажатия на спуск. Когда охотнику кажется (возможно, правильно), что упреждение соответствует дистанции и скорости полёта цели, он фиксирует его, принимает решение стрелять и нажимает на спуск. Чаще всего в этот момент он останавливает ружьё. Причём не важно, была ли до этого поводка ружьём, или он просто выбросил стволы в точку упреждения, остановка происходит. Но мы знаем, что даже после нажатия на спуск между ним и выходом дробового (пулевого) снаряда из канала ствола проходит пусть и ничтожно малое, но время. Боёк ударяет по капсюлю, сгорает порох, дробь идёт по стволу, а в эти мгновения дичь продолжает двигаться и наверняка успеет выйти из зоны поражения. Вот почему считается, что 90% промахов происходит «по заду». Попытки взять двойное или тройное упреждение, как правило, к успеху не приводят. Во-первых, это трудно психологически и математически, а во-вторых, выкинув ружьё далеко вперёд, вы всё равно будете инстинктивно ждать подлёта мишени (птицы) на нужное, как вам кажется, упреждение, и заряд опять пройдёт сзади.

Возьму на себя смелость утверждать, что, используя только эту технику, хорошим стрелком вы никогда не станете. В лучшем случае, «середнячком», которых тысячи. Чемпион мира Николай Дурнев стрелял вроде бы с упреждением, но выходил он на него как бы по дуге, вскидывая стволы чуть впереди мишени, и попадал в нужную точку, ускоряя движение ружья. Эта техника очень близка к стрельбе «на обгоне».

Навскидку

Наиболее же предпочтительна такая стрельба при неожиданном появлении дичи и на ограниченном пространстве, когда нет времени на выцеливание. Например, охота на осенних вальдшнепиных высыпках. Обычно вальдшнеп сидит на опушке леса и после подъёма в мелколесье норовит сразу же нырнуть за дерево или куст. Время на выстрел ограничено, и единственное, что остаётся, «выкинуть» ствол ему под нос и сразу же нажать на спуск. Однако многие охотники-стендовики старшего поколения (в частности, чемпион мира по стендовой стрельбе, мой отец Олег Лосев) стреляют с этой техникой по любой дичи и в любой ситуации. Так же стреляют почти все стендовики из Восточной Европы и часть западных спортсменов. Минус данной техники на охоте в том, что грамотный выстрел возможен только по одиночной цели. Для выстрела по второй птице или очереди из полуавтомата нужно добавить поводку и перейти либо на обгон, либо на упреждение. Кроме того, она хороша накоротке, на прямолинейном отрезке траектории полёта дичи. Зигзагообразный полёт и любые резкие изменения траектории «упреждением» и «вскидкой» не контролируются.

Некоторые охотники ошибочно принимают за стрельбу «навскидку» элементарный «тычок» руками, предваряемый, как правило, «рваной» вскидкой или стрельбой из-под мышки. При классической стрельбе «навскидку» приклад, независимо от скорости, поднимается к плечу плавно, с одновременным выходом стволов в точку упреждения.

На обгоне

Самой современной сегодня является техника стрельбы «на обгоне». Только она позволяет контролировать любые изменения полёта дичи, а результат выстрела не зависит от скорости полёта цели и расстояния до неё. В упрощённом виде, вполне доступном для понимания желающего постигнуть стрельбу «на обгоне», процесс выглядит следующим образом. Завидев летящую птицу, охотник, не двигаясь, напускает её на предельно ближнюю дистанцию, быстро вскидывает ружьё так, чтобы в момент касания приклада плеча мушка оказалась сзади её корпуса. Затем следует короткая поводка, в процессе которой цель обгоняется, и в момент обгона происходит нажатие на спуск. В этом случае все факторы, которые работали против стрелка, использующего технику стрельбы «с упреждением», теперь работают на него. Другими словами, поскольку во время обгона и после него ружьё движется быстрее летящей птицы, нужное опережение набирается в момент нажатия на спуск, удара бойка по капсюлю, сгорания пороха, прохождения дроби через канал ствола и т.д. И в этом случае стрелок гарантированно избегает остановки ружья, упреждение берётся автоматически, и нет времени на воздействие внешних раздражителей. Нет нужды выбирать нужное упреждение, вы его просто не видите и не фиксируете. Именно поэтому никогда не могу ответить на вопрос, с каким упреждением я стрелял в том или ином случае. Я его не знаю. Но, как только вы зафиксируете упреждение и осознаете его, значит это не стрельба «на обгоне».

Если скорость обгона будет одинакова на любой дистанции, то на ближнем расстоянии, по быстро движущейся цели, оно будет маленьким (достаточным), а на дальнем, когда визуально цель движется медленно, большим. Один случай на охоте показал мне, как это выглядит на практике. Кабан выскочил справа из загона в нескольких метрах от моего номера. Ствол моего ружья, как у всякого правши, был направлен влево. Перекинув его вправо, я успел поймать на мушку только окорок зверя. Решив, что удастся приостановить его хоть выстрелом по задней части, нажал на спуск. К моему удивлению, секач перевернулся через голову и затих. Оказалось, что пуля попала ему под ухо. Что же произошло? После принятия решения стрелять и нажатия на спуск в район огузка, прошло время, и включились факторы, о которых я говорил выше. Пока они действовали, ствол дошёл до уха зверя. После этого случая для меня всё стало ясно.

Иногда очень хочется подкорректировать прицел и после обгона сделать хотя бы короткую поводку. Но будет либо промах, либо случайное попадание (всё-таки ружьё движется), которое только пойдёт во вред и собьёт вас с данной техники. Как только вы уравниваете скорость движения ружья со скоростью движения цели, стрельба «на обгоне» исключается.

Думаю, не один охотник может вспомнить удачный выстрел, когда, увидев неожиданно появившуюся птицу, он, просто мазнув по ней стволом, нажал на спуск. Птица в таком случае падает тряпкой. Вот это и есть стрельба «на обгоне».

Со временем можно перейти на более интересный вариант стрельбы «на обгоне», постигнув который, вы получите полную власть над птицей, летящей на любой скорости и любом расстоянии (достигаемом соответствующим номером дроби).

В идеале вы должны поймать на мушку летящую птицу или вскинуть ружьё чуть сзади неё и вести её до нужного вам места, оторваться от неё, когда захотите, и в момент отрыва нажать на спуск. В этом случае, поскольку идёте вместе с птицей (чуть сзади), а не впереди неё, вы можете повторять ружьём все изменения её полёта. Примерно так, как действует атакующий истребитель, зашедший в хвост самолёту врага. Находясь сзади, воздушный охотник повторяет все фигуры высшего пилотажа, идущего впереди вражеского самолёта (поскольку хорошо их видит), и открывает огонь в нужный момент. Принцип стрельбы на обгоне примерно тот же. Скажем, вскинув ружьё ниже и сзади вылетевшего из-под собаки бекаса, можно понаблюдать за его выкрутасами и, коротко обогнав в предсказуемой точке, пресечь его полёт. Можно вытащить летящую над густым камышом утку на чистую воду и обогнать её там, где удобней будет достать. Если же поводка осуществляется впереди цели, то при изменении ею траектории полёта придётся возвращать ружьё назад или стрелять в то место, где мишень заведомо не окажется. То есть делать гарантированный промах.

Высший пилотаж стрельбы «на обгоне» – дострел в воздухе падающего подранка. Стреляя в точку ниже тушки (аналогом является мишень «бату» на спортинге), очень трудно угадать упреждение, а вот обгоном его обычно достаёшь, и та же утка падает уже мертвой. Согласитесь, на утиной охоте это увеличит шансы вернуться домой с добычей. Но, что интересно, при стрельбе «на обгоне» подавляющее большинство птиц бьётся по голове-шее (не могу объяснить почему, но это факт), и дострела не требуется.

Могу похвастать, что, охотясь в Англии на фазанов, куропаток, голубей и вальдшнепов (птиц с совершенно разными траекториями полёта) и используя технику стрельбы «на обгоне», мне удалось добыть за три дня около 300 птиц. Правда, охота происходила загоном и с подхода в невысокой кукурузе. В густом лесу я применил бы стрельбу «навскидку».

С. Лосев. Журнал «МАСТЕРРУЖЬЁ» №159