Нюансы оснащения зимней жерлицы в зависимости от условий ловли

Сергей Акулич | 27 февраля 2018 г.

Просматривая свои старые дневники с отчетами о жерличных рыбалках, заметил, что в последние пять сезонов у меня произошел резкий скачок в динамике освоения этого способа ужения. Думается, связано это с кардинальной модернизацией моих снастей. Расскажу, как и почему я применял те или иные новые элементы оснащения зимней жерлицы в зависимости от условий ловли и вида живца.

Моя жерлица

Сейчас на рынке рыболовных снастей много различных щучьих жерлиц, но я рассмотрю ту конструкцию, которая меня полностью устраивает на самых разнообразных водоемах нашего региона. Жерлица представляет собой отрезок жесткой трубки из ПВХ квадратного сечения, длина трубки составляет 280 мм (её можно подбирать индивидуально).

Над лункой она устанавливается в отверстие, чуть большее, чем поперечный размер самой трубки (фото 1). Это отверстие во льду я делаю компактным буравчиком рядом с лункой. Такая высота жерлицы позволяет засыпать лунку большим количеством снега, что очень важно при ловле в существенный мороз. В сработавшем же состоянии, когда «горит» флажок (фото 2), высота составляет около 600 мм, так что поклевку удается заметить с расстояния в несколько сот метров.

На капроновом переходнике с одной из его сторон крепится пружина – пластина с флажком, которая при транспортировке переворачивается и прячется в трубке (фото 3). Сам флажок изготавливаю из полиэстера от старого зонтика и обязательно черного цвета. Путем длительных экспериментов я пришел к выводу, что именно этот цвет хорошо заметен на фоне тростника, различных кустов и деревьев, также черный флажок превосходно виден на снегу и темном раскисшем льду.

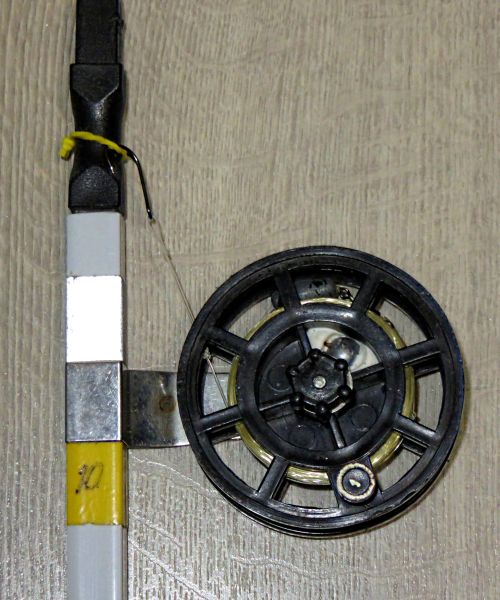

На квадратную ПВХ-трубку устанавливаю кронштейн из нержавейки, на котором с помощью пластмассовой гайки крепится небольшого диаметра катушка из капрона (фото 4). Конструкция катушки позволяет разместить на ней груз-эксцентрик массой 4 г, играющий важную роль при поклевке щуки. Какую роль?

Во время атаки хищница порой довольно резко и сильно бьет по живцу, а этот небольшой грузик (на фото 5 в одной из секций катушки виден этот груз-эксцентрик) позволяет практически полностью исключить вращение катушки по инерции во время такой агрессивной поклевки.

Тем самым предотвращается скидывание петель основной лески с катушки и её перехлест за кронштейн жерлицы. В то же время относительно небольшая тяжесть груза позволяет щуке уверенно вращать катушку, стравливая с нее леску и не чувствовать при этом чрезмерного сопротивления.

Поскольку при жерличных выездах я стараюсь появиться на водоеме затемно, да и заканчиваю ловлю в темноте, в верхней части основания жерлицы, у меня по периметру стойки приклеена полоска светоотражающей ткани, своего рода фликер. Это очень удобно при расстановке и проверке жерлиц в утренних и вечерних сумерках.

Место ловли и запас лески

Рассмотрю оснащение жерлицы, которую применяю на участках водохранилищ и озер, практически свободных от различной водной растительности и коряг и с глубинами от полуметра до 10 – 15 м. К слову, до 80% моих жерличных выездов приходится именно на ловлю в таких относительно чистых местах.

На катушку наматываю 35 м лески диаметром 0,3 мм – вне зависимости от глубины в месте ловли. (Здесь сделаю небольшое отступление о марке лески.

Применяю мононить Balsax Beluga либо Balsax Iguana. Данные лески приемлемы по причине отсутствия «памяти», они обладают умеренной растяжимостью, неплохо противостоят контакту со льдом, нельзя не отметить их бюджетную стоимость.

Также большим плюсом является их цвет: Beluga имеет желто-коричневый оттенок, а Iguana — зеленоватый, что делает их заметными и на снегу, и на темном льду.) К такому метражу шел не один сезон и считаю его на данный момент наиболее оптимальным.

Приличный запас мононити на катушке жерлицы обусловлен, прежде всего, использованием двойников или тройников довольно небольших размеров (Gamakatsu Double 21 NS №№ 8 и 6, Kamasan K-62 Pike Trebles № 10, Owner ST-36BC № 12), а также очень коварным поведением атакующей живца зубастой.

Помню с десяток случаев, когда при ловле на глубине всего-то метр — два щука, схватившая небольшого карасика, плотву или окунька, уверенно разматывала 15 — 20 м лески, а при моей попытке подсечки сразу же происходил сход. Всё дело в том, что зубастая, схватив живца, просто удерживает его краешком пасти, уходя от лунки, а куда она двигается — известно только ей самой.

Методом проб и ошибок, упустив не один десяток щук, я вывел запас лески в 35 м, что его хватило практически для стопроцентной реализации поклевок. А чтобы щука раньше времени не накололась на крючки и не бросила живца во время его удержания и переворачивания в своей пасти, я и применяю относительно маленькие двойные и тройные крючки. Только когда зубастая хищница уже заглотает живцовую рыбку, она почувствует подвох, но будет поздно — и хозяином положения станет уже рыболов.

При ловле жерлицами в относительно чистых местах я практически всегда цепляю живца небольшими двойниками, пропуская поводок через его жабры. Это применимо для карасиков, плотвы, пескарей, густеры и некоторых других видов «бели». Но только не для окуня — его всегда наживляю маленьким тройником за спинку.

Пропуская же окуньку поводок через жабры, я частенько обнаруживал, что рыбка быстро засыпает. Но независимо от того, какого живца применяю и каким образом он нацеплен, при поклевке щуки в местах, практически свободных от зацепов, всегда жду, пока хищница не размотает 25 — 30 м лески — и лишь затем начинаю её вываживание.

Выбор крючков

Несколько слов о нюансах оснащения при ловле в заросших подводной растительностью местах и коряжнике. На эти случаи в моем арсенале имеется сменные катушки с куском лески диаметра 0,32 мм длиной всего 7 — 10 м. Во время охоты за зубастой хищницей на таких участках водоема живца я всегда цепляю за спинку тройниками Kamasan K-62 Pike Trebles №№ 6 или 8, в зависимости от размера используемой рыбки. И всегда нахожусь в непосредственной близости от расставленных жерлиц, чтобы при поклевке сделать своевременную подсечку. Так поступаю во избежание выплевывания живца щукой (если она накалывается на крючок), а если же хищница засеклась — чтобы избежать её ухода в заросли водорослей или коряжник.

Использование же в таких случаях тройных крючков несколько большего диаметра, чем в относительно чистых местах, позволяет добиться довольно высокой реализации поклевок. Почему? Потому что зубастая хватает живца в основном поперек, тройник в его спинке оказывается в пасти щуки – соответственно, при своевременной подсечке более крупный крючок способствует лучшей и надежной засекаемости рыбы.

А применение мононити большого диаметра помогает увереннее контролировать процесс вываживания. К слову, атаку живца щукой на жерлице мне доводилось видеть несколько раз воочию, когда опускал подводную камеру под лед.

Легкие грузы

В качестве грузов использую свинцовые «оливки» массой 3 – 4 г. Это значение подбирал опытным путем очень долгое время. Применение таких легких грузил создает определенные трудности при расстановке жерлиц на глубинах свыше 4 – 5 м, особенно если живец — приличная по размеру плотва, густера, подлещик или карась (фото 6). Крупная рыбка, если она не чувствует сопротивления снасти, упорно не хочет идти на глубину, заданную ей рыболовом, требуется несколько минут, чтобы живец занял требуемую область водной толщи.

Использование же тяжелых грузил массой 8 – 10 г часто приводит к существенному снижению активности плотвы, густеры или подлещика — и даже к их засыпанию на крючке. Но вот на таком легком грузе-оливке он будет себя комфортно чувствовать в течение всей рыбалки.

Еще более важную роль небольшая масса грузов играет при ловле во второй половине зимы, когда на некоторых слабопроточных озерах и водохранилищах может возникнуть такое явление, как зимний термоклин. Среднего и крупного размера живец на оливках в 3 – 4 г в местах с таким явлением сможет занять водный горизонт с наиболее приемлемым для него кислородным режимом и будет там находиться довольно долгое время. В этом же горизонте будет держаться и щука.

На мелководных участках, где глубина порой не превышает полуметра, и в зарослях подводной растительности я также ставлю легкие грузы-оливки. Считаю, что чрезмерная свобода живцу противопоказана, и вот почему. Некоторое время назад я применял оснастку вообще без огрузки, когда ловля производилась в таких местах. Но во время проверки расставленных жерлиц часто обнаруживал живца на крючке, забившегося в водоросли или спрятавшегося под нижней кромкой льда.

Вспоминаю пару курьезных случаев, когда при глубине в месте ловли в 40 – 50 см живец, средняя по размеру плотвичка, на неогруженной оснастке пряталась непосредственно в просверленной лунке. После таких случаев я решил всё же использовать грузы минимальной массы, которые бы позволили незначительно ограничить свободу передвижения рыбки на крючке. И такое решение оказалось золотой серединой – карасик, плотва или окунек комфортно себя чувствовали на оснастке с легкой огрузкой длительное время, что практически не сказалось на количестве поклевок щуки.

А вот число зацепов оснащенной двойником или тройником рыбки за подводную растительность уменьшилось существенно, зато легкий грузик-оливка не позволял живцу долго прятаться подо льдом — и вскоре тот занимал нужный горизонт.

Поводки из флуорокарбона

Особое внимание в оснащении зимней жерлицы я уделяю поводкам. Некоторое время назад мне удалось разработать конструкцию поводка из флуорокарбона, которую считаю оптимальной и применяю её повсеместно, независимо от условий и мест ловли, в течение последних пяти сезонов своей жерличной практики.

Здесь сделаю небольшое отступление и расскажу, для чего это было сделано. На заре освоения ловли на жерлицы я использовал готовые металлические поводки различной конструкции. И должен признаться, довольно успешно ловил ими щуку, порой крупную. В те далекие времена мы с компанией единомышленников ловили в основном далеко от города. На посещаемых нами озерах практически отсутствовал рыболовный прессинг, редко когда встретишь местных жителей. Щука там была дикая, а её популяция в некоторых местах достигала просто колоссальных размеров. Как правило, поклевок всегда было предостаточно, соответственно что-то менять не хотелось.

Но шло время, дальние поездки случались всё реже — и вскоре я практически полностью переключился на рыбалку на пригородных водохранилищах. Эти водоемы, как вы понимаете, всегда испытывают приличный прессинг со стороны бессчетной рыболовной братии. Не скажу, что популяции зубастой там малочислены, просто хищница отличается чрезмерной разборчивостью и всегда осторожна. Вот это обстоятельство и вынудило меня разработать такие поводки, которые бы отличалась от конструкций, применяемых другими рыболовами, и позволила более успешно охотиться за щукой.

Благодаря своей относительной невидимости в водной среде (коэффициент преломления у фторкарбоновой лески равен 1,42, у воды — 1,33), поводок из этого материала, по моему мнению, должен был в меньшей степени настораживать щуку в холодной прозрачной воде. Также я считал, что живец на флуорокарбоновом поводке вел бы себя более естественно, чем на металлическом, если насаживать его с продеванием поводка через жабры. Анализируя сейчас многочисленные рыбалки на пригородных водохранилищах, могу смело утверждать, что использование поводка из флуорокарбона позволило существенно увеличить число поклевок, особенно во второй половине зимы, по сравнению с тем этапом, когда я использовал металлические поводки.

Не могу припомнить ни одной холостой рыбалки, а количество вылавливаемой трофейной щуки (свыше 5 кг) неуклонно растет. Сразу хочу оговориться, всю крупную щуку-производителя, которая мне попадается, всегда стараюсь благополучно отпустить в родную стихию.

К слову, на фото 7 — судак, довольно редкий гость при дневной жерличной ловле, который не устоял перед небольшой плотвичкой на поводке из флуорокарбона.

Алгоритм изготовления поводка

Нам понадобится фторкарбоновая леска диаметром 0,35 – 0,4 мм. Но при ловле в коряжнике и зарослях подводной растительности диаметр несколько увеличиваю — до 0,45 – 0,5 мм (фото 8: при агрессивном вываживании этого трофея поводок диаметром 0,45 мм оказался щуке не по зубам) и набор силиконовых кембриков (например – от Stonfo) диаметром от 0,3 до 1 мм (фото 9). В данное время я использую флуорокарбон нескольких торговых марок — Berkley Trilene, Sunline Siglon FC и Neckar Nautilus Fluorocarbon.

Берем отрезок такой мононити длиной 500 – 600 мм, с одной стороны делаем так называемую «хирургическую петлю» (Surgeon’s Loop) длиной около 20 – 25 мм. Узел затягиваем постепенно, обильно смачивая его водой. Поступаем так во избежание перегрева материала и ухудшения его рабочих характеристик в месте образования узла. С другой стороны отрезка флуорокарбона также вяжем хирургическую петлю, но уже чуть более длинную, около 30 мм. В общих чертах поводок уже готов, приступаем к его сборке.

С жерлицами за щукой, или на ошибках учимся

Ни для кого не секрет, что большинство зубастых хищниц, особенно трофейных размеров, в зимний период вылавливается с помощью жерлиц. Однако ловля эта не так проста, как может показаться на первый взгляд. На этот раз речь пойдет об ошибках рыболова-жерличника, которые с полной уверенностью можно назвать классическими.

Основной вопрос, который всякий раз встает перед жерличником – на какой глубине ловить? Если вы хорошо знаете зимние стоянки щук, задача во многом упрощается. Практика показывает, что, за исключением весеннего преднерестового хода, щуки, как правило, придерживаются из года в год одних и тех же мест. Однако, в зависимости от внешних факторов, а также от поведения кормовой рыбы, эти хищники могут занимать различные горизонты в толще воды.

К разряду наиболее частых ошибок я прежде всего отнес бы следующую. Часто жерлицы, установленные на перспективной бровке, не приносят результата. Тем не менее, рыболов терпеливо ждет поклевок. Подобная пассивная ловля может быть оправдана лишь в периоды активного передвижения хищной рыбы. Обычно же приходится экспериментировать.

При ловле на водохранилищах, например, возможен такой вариант: часть жерлиц вы ставите на свале в глубину (6-7 м), другую часть – на поливе, третью – вблизи прибрежного коряжника (особенно по первому и последнему льду). В каждом секторе кроме того варьируете глубину спуска. Пускаете живца, скажем, в 30, 50, 100 см от дна, иногда в полводы. Нет сомнения, что в данном случае у вас больше шансов на то, чтобы вызвать хищника на хватку.

Затем сконцентрируйте ваши жерлицы на участке, где случились поклевки. Среди зимы, например, уловистый «пятачок» может быть ограничен всего лишь несколькими десятками квадратных метров. Но тут рыболова подстерегает другая ошибка. Крупная щука, взявшая живца на одной из жерлиц, может основательно запутать оснастку на соседних, если вы их поставили слишком близко друг от друга. Разумеется, в таких случаях лучший вариант – оставлять на катушке минимум свободной лески и насаживать живца с расчетом на быструю подсечку и постоянно держать жерлицы в поле зрения. Вместе с тем, я неоднократно замечал (да и сам был грешен), что некоторые рыболовы, найдя перспективное место, устанавливают жерлицы буквально в пяти метрах одна от другой.

Экспериментировать приходится не только с выбором места и глубины ловли, но также и с живцами. Я знаю, к примеру, подмосковные водоемы, где щука отдает предпочтение ершу и окуньку размером 10-12 см. Правда, выбирать чаще всего не приходится. Существует закон подлости, когда хорошо берет хищник, живца наловить – проблема. Есть энтузиасты, заготавливающие на зиму карасиков. Мелкий карась-пятачок – отличный живец при ловле со льда. Вместе с тем, некоторые щукари предпочитают использовать мелких плотвичек, которые быстро утомляются и даже становятся снулыми. Ждать в этом случае поклевки пятнистой хищницы не приходится.

Что касается закоряженных участков, приведу такой пример. Как-то мы с приятелем приехали на небольшую щучью запруду в Тульской области. На местных реках льда еще не было, а здесь он достиг уже толщины 5-6 см. Инстинктивно пристроились к коряжнику, где стволы затопленных некогда деревьев выступали на полметра и даже более из гладкого и скользкого, как каток, льда. «Здесь по крайней мере есть за что зацепиться, если провалишься», – героически сострил мой товарищ, вынимая из рюкзака связку жерлиц. Половину из них мы установили с тем расчетом, чтобы живцы плавали в полводы, а на другой половине жерлиц рыбешки были расположены почти у самого дна при глубине около трех метров.

Первая же проверка показала, что независимо от глубины погружения несколько живцов завели снасти в коряжник и лески пришлось обрывать. Сам собой напрашивался вывод: в плотном коряжнике «мертвые» зацепы бывают не только после хватки хищника, но и потому, что оснастка подо льдом оказывается в переплетении ветвей или рядом с ними.

К сожалению, я не вел статистики случаев, когда по моей безалаберности щука, взявшая живца на жерлице, заводила снасть в коряги или обрывала поводок. Но некоторые проколы запомнились очень хорошо. Если учесть, что сейчас все больше и больше появляется на льду жерличников, которые не имеют достаточного опыта, не трудно представить, сколько зубастых хищниц травмируется понапрасну и чаще всего со смертельным исходом. Случай редкий, но однажды рядом с коряжником мне попалась щука, в глотке которой я обнаружил 10-сантиметровый металлический поводок и тройник № 6 (размеры крючков здесь и далее даются по международной нумерации).

Вообще, поводок и крючок – важнейшие элементы снасти при ловле зубастой хищницы. Лет двадцать назад мы пользовались самодельными вольфрамовыми поводками. Это повышало надежность снасти, однако поводки такие все же были жестковаты. Поэтому старались делать их покороче. Я иногда ловил на поводки длиной всего 7-10 см. Но это строго при условии, что вы постоянно следите за флажками. При запоздалой подсечке короткий поводок вполне может оказаться полностью внутри щуки, и тогда основная леска остается один на один с острыми щучьими зубами.

Никому не придет в голову насаживать мелкого живца, плотвичку или уклейку, на тройник или двойник через жаберную щель – он быстро выходит из строя. В этих случаях чаще всего используют одинарный крючок № 1-4, которым живца цепляют за спинку, под верхний плавник. К поводку из сдвоенной лески такой крючок крепят с помощью узла, с поводком со стальным сердечником в мягкой оплетке приходится применять миниатюрный карабинчик.

Каждый элемент жерлицы должен отличаться надежностью. Это аксиома. Важное условие, например, чтобы при хватке хищника катушка не получала слишком большое ускорение за счет срабатывания упругой пружины-фиксатора. Нередки случаи, когда это приводит к захлестыванию лески за рычажок катушки. Вот почему в этом смысле более приемлемы жерлицы на треноге, у которых конец фиксатора с флажком упрается во внутреннюю стенку желоба поперек катушки.

Выбор оптимальной оснастки для зимних жерлиц – всегда повод для дебатов. Но мне кажется, что правильное решение этого вопроса заключается в комплексном подходе. Мне как рыболову-жерличнику в течение зимнего сезона приходится бывать на различных водоемах, и у меня слишком много аргументов в пользу того, что оснащать жерлицы нужно с учетом целого ряда факторов.

На таких, к примеру, водохранилищах, как Верхне-Рузское, Вазузское, Рыбинское, которые нередко посещают московские рыболовы, есть немало мест, где в глухих коряжниках возможна встреча с крупными щуками. Здесь вам понадобится снасть, рассчитанная на повышенные нагрузки. При ловле на жерлицы в коряжнике на катушке может быть намотано и 30 м лески, но свободный сход ее ограничивается в зависимости от глубины ловли с помощью двойной петли, как это делают кружочники. В такой ситуации я обычно ставлю мононить диаметром 0,40-0,45 мм, и если вероятны поклевки щуки, в оснастке обязателен мягкий многожильный стальной поводок. Все прочие элементы – тройники, вертлюжки, застежки – также должны быть тщательно проверены на прочность. У меня были случаи, когда изъяны в оснастке приводили к потере завидных трофеев. Особенно важно научиться качественно завязывать узлы, именно из-за них чаще всего бывают обрывы.

Столь жесткие требования при ловле в закоряженных местах вызваны тем, что подсеченного хищника в большинстве случаев приходится тащить напролом, не давая ему шансов уйти в «крепь». А это значит, что все элементы оснастки испытывают повышенную нагрузку. Кроме того, щуки в таких местах менее осторожны, живца заглатывают с жадностью и ведут себя на крючке крайне агрессивно.

В качестве основной лески для щучьих жерлиц, на мой взгляд, наиболее подходит монофильная. Она хорошо растягивается, амортизируя рывки рыбы. Обычно диаметр ее 0,30-0,45 мм, но иногда рыболовы ставят более тонкую леску с учетом слабой активности щук или их некрупных размеров. Вместе с тем, хотя монофил вне конкуренции, это не значит, что плетенку применять нельзя. Просто в наших широтах зимой редко бывает плюсовая температура воздуха, а плетеный шнур, как известно, склонен к обмерзанию. Да и дороговат он по сравнению с обычной леской. Запас лески на катушках моих жерлиц обычно составляет 15-20 м.

Что касается грузила, то в подавляющем большинстве случаев вполне подойдет стандартная «оливка», хотя необходимо учитывать следующие обстоятельства:

– если вы ловите на глубине 1-1,5 м с заросшим дном, грузило должно быть совсем небольшое – 7-8 г, и живца желательно пускать так, чтобы он не запутался в придонных водорослях или коряжнике;

– на глубине 6-8 м, да еще если есть приличное течение, целесообразно поставить грузило весом до 15-20 г;

– скользящее грузило уместно по большей части при ловле на участках с относительно чистым дном – там, где есть коряги, камни и водные растения, уместнее пользоваться грузилом с глухим креплением. При вываживании хищника это очень хорошо чувствуется, поскольку закрепленное в 30-40 см от крючка грузило после хватки хищницы менее всего подвержено западанию между камнями или запутыванию среди водной растительности.

В настоящее время есть в продаже поводки типа «стальной шелк», а также многожильные стальные поводки, заключенные в синтетическую оболочку. Они имеют различное количество нитей и, соответственно, различную прочность. Но вот какое дело. Зимняя щука, тем более умудренная жизненным опытом, не атакует самого соблазнительного живца, вероятно, лишь по той причине, что она прекрасно чувствует металл. Поэтому при ловле щуки лучше применять поводки в оболочке – на них зубастые реагируют не столь негативно. Оптимальная длина щучьего поводка – 25-30 см.

Распространенная ошибка – поспешные действия рыболова-жерличника в момент подсечки и в процессе вываживания. Когда взлетает флажок, спешить к жерлице надо лишь для того, чтобы проконтролировать беспрепятственный сход лески с катушки. С подсечкой же следует подождать, тем более если щука остановилась. Нет никакой гарантии, что она не повернулась головой к лунке. Если в это время подсечь, можно легко выдернуть живца у нее из пасти. В подобных случаях я обычно выдерживаю паузу в несколько минут, а затем начинаю медленно и осторожно выбирать леску. Почувствовав натяжение, хищница устремляется в сторону от лунки. Вот теперь, сдав еще немного лески, можно и подсекать…

Вообще должен сказать, что большинство ошибок начинающие рыболовы-жерличники допускают именно во время подсечки и вываживания рыбы. И это объяснимо, ведь когда «загорается» флажок, рыболов испытывает своего рода эмоциональный шок (к счастью, положительного свойства), и не всякий человек может справиться со своими эмоциями.

Вот тут-то, как правило, и озаряет: не проверил дома на прочность леску, не расчистил место вокруг жерлицы и леска, отнесенная ветром, вдруг зацепилась за ледяной выступ, а ее нужно сдавать под напором рыбы, и лунку надо было заблаговременно очистить ото льда… А бывает и так: подсеченный хищник идет спокойно, но перед лункой внезапно делает резкий бросок в глубину. Рыболов же намертво вцепился в леску. В результате – обрыв.

И еще. Я бы рекомендовал не зацикливаться на хорошо известных щучьих коряжниках и других злачных местах, тем более на водоемах, испытывающих большую рыболовную нагрузку. Уже по первому льду местных щук здесь быстро «выбивают», и вы напрасно будете ждать поклевок.

Таковы, на мой взгляд, основные ошибки при ловле щуки на зимние жерлицы.