История России до 1917 года

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ АКТИВНОГО ИЗУЧЕНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ: ЛЕКЦИИ, ФОТО, ВИДЕО, АУДИО, КАРТЫ, БИБЛИОТЕКА, АРХИВЫ

Кубанская охота Великого Князя Сергея Михайловича 1888-1909

Кубанская охота не была брошена Их Высочествами до тех пор, пока в 1892 г. право пользования ею не было приобретено Великим Князем Сергеем Михайловичем, родным братом Георгия Михайловича. В следующем 1893 году Великий Князь в первый раз охотился в Кубанской области в продолжение восемнадцати дней, причем убито было: 11 серн, олень, красный козел, медведь, 2 свиньи, горная индейка и орел. Впечатления, вынесенные Великим Князем с Кубанской охоты, обеспечили дальнейшее ее развитие. Сергей Михайлович приказал незамедлительно приступить к разработке новых троп, к исправлению старых, а также к постройке бараков в существующих лагерях и устройству новых лагерей. Контракты на исключительное право охоты Его Высочества в казенных и войсковых дачах Кубанской области возобновлены в начале 1894 г. на шесть лет. Вместе с тем, по двум главным причинам, было решено выбрать время для проведения охоты несколько позднее сравнительно с тем, как она производилась в 1893 г. (с 20-го августа по 7-е сентября). Необходимо было дать время спуститься с нагорных пастбищ на долины табунам и баранте, которые проводят лето в горах, в непосредственном соседстве со скалами и укрывающейся в них дичью, и наносят весьма существенный вред охоте — и не столько сами табуны и баранта, сколько сопровождающие последних собаки. Кроме того, желательно было, чтобы время охоты совпадало со временем рева оленей, т. е. с первой половиной сентября месяца. Наконец, основываясь на опыте прошедшего года, Великий Князь решил изменить и сам способ производства охоты, отдавая предпочтение охоте с подхода против охоты загонами, далеко не всегда дававшей в прошедшем году хорошие результаты, особенно в лесной местности.

В 1894 году для устранения недостатков прежних охот Сергей Михайлович заранее наметил план всей охоты и для контроля за выполнением этого плана направил Ф. И. Краткого в Псебай на несколько дней раньше основной группы охотников. Начало охоты в этом году Великий Князь наметил на 25 августа. К этому сроку были сделаны следующие приготовления: из Армавира командировано в Псебай 34 казака Екатеринодарского полка; атаманом ближайшей соседней станицы, Андрюковской, поставлено 12 верховых и 26 вьючных наёмных лошадей и нанято 27 человек для сопровождения вьюков, пастьбы табуна, убойного и дойного скота; атаманом Псебайской станицы развезены в заранее назначенные лагеря на 18 вьючных лошадях запасы съестных припасов на определенное в каждом лагере число дней. Всего было заготовлено: сухарей 89 пудов 30 фунтов, соли 6 пудов, водки 8 ведер, чаю 7 фунтов, сахару 5 пудов 30 фунтов.

Княжеская охота

Охота при всей своей кровавой природе сыграла на Кавказе чуть ли не главную природоохранную роль. С организацией так называемой Великоняжеской кубанской охоты Западный Кавказ перестал быть местом свободного убийства животных.

У Кавказского заповедника есть два периода в истории. Второй — это создание 12 мая 1924 года собственно «Кавказского зубрового заповедника». А первый — организация Великоняжеской кубанской охоты в 1888 году. В этот год в верховьях рек Белой и Лабы создаётся особо охраняемая территория. На ней Великие князья Петр Николаевич Романов и Георгий Михайлович (оба внуки Николая I) получают право на охоту у Министерства госимущества и Кубанского войскового правления. Надо отметить, что Георгий Михайлович был сыном наместника Кавказа Михаила Николаевича, чья резиденция находилась в Тифлисе (Тбилиси).

После оставления территории черкесами Кавказский хребет опустел и обезлюдел, а зверь ввиду отсутствия знающих территорию охотников в изобилии водился в лесах и на лугах. Немаловажную роль в организации великокняжеской охоты сыграл Франц Краткий, управляющий Караязским имением Великого князя Михаила Николаевича, известного любителя охоты. В 1887 году он объехал всё черноморское побережье, поднялся на вершины Большого Кавказского хребта и установил, что местность изобилует сернами, турами, оленями и зубрами. Князья загорелись идеей организовать здесь охоту, и с помощью М. В. Андреевского, егермейстера императорского двора, арендовали более 470 000 десятин (513 гектар). Так по сути возник охраняемый охотничий заказник.

Первая охота состоялась в августе 1888 года. На своих охотничьих угодьях князья с егерями настреляли 11 серн, оленя, тура, красного козла и двух медведей, после чего спустились в Красную Поляну. С одной стороны слухи об избытке зверя в районе подтвердились, с другой — оказалось, что территория совершенно не освоена и лишена каких-либо путей сообщения. Князья было задумались об обустройстве коммуникаций, но болезни заставили их жить на водах за границей, и в 1892 году право на пользование землями было приобретено Великим Князем Сергеем Михайловичем, братом Георгия.

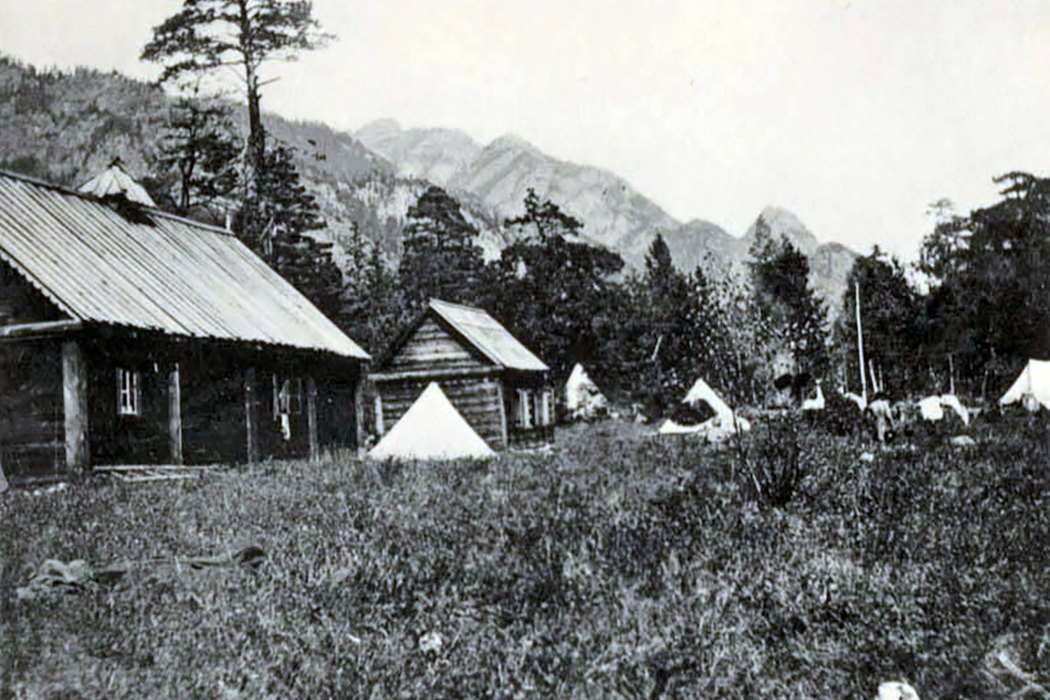

Сергей Михайлович впервые охотится на своих угодьях в 1893 году. За первую охоту он настрелял только серн 11 штук. После охоты он принял несколько значимых для развития земель решений: проложить новые тропы, построить балаганы, обустроить лагеря, поменять охоту загонами на охоту подхода, поскольку в условиях резко пересечённой лесистой местности загонять собаками зверя было крайне сложно. В горах же можно было легко подойти к животным незамеченным, если знать их повадки. Вместе с обустройством троп обустраиваются и лагеря в количестве шести штук, на них заранее завозятся продукты для кухни. Лагерь обычно включал в себя барак из досок, как правило с двумя комнатами и столовой, печью, вешалками и т. д. В самом бараке ночевал Сергей Михайлович, а также его друзья и помощники — Франц Краткий, В. Шильдер, граф А. Гудович и др. Лесничие и егеря, охотники обычно располагались в палатках.

Первая охота состоялась в августе 1888 года. На своих охотничьих угодьях князья с егерями настреляли 11 серн, оленя, тура, красного козла и двух медведей, после чего спустились в Красную Поляну. С одной стороны слухи об избытке зверя в районе подтвердились, с другой — оказалось, что территория совершенно не освоена и лишена каких-либо путей сообщения. Князья было задумались об обустройстве коммуникаций, но болезни заставили их жить на водах за границей, и в 1892 году право на пользование землями было приобретено Великим Князем Сергеем Михайловичем, братом Георгия.

Сергей Михайлович впервые охотится на своих угодьях в 1893 году. За первую охоту он настрелял только серн 11 штук. После охоты он принял несколько значимых для развития земель решений: проложить новые тропы, построить балаганы, обустроить лагеря, поменять охоту загонами на охоту подхода, поскольку в условиях резко пересечённой лесистой местности загонять собаками зверя было крайне сложно. В горах же можно было легко подойти к животным незамеченным, если знать их повадки. Вместе с обустройством троп обустраиваются и лагеря в количестве шести штук, на них заранее завозятся продукты для кухни. Лагерь обычно включал в себя барак из досок, как правило с двумя комнатами и столовой, печью, вешалками и т. д. В самом бараке ночевал Сергей Михайлович, а также его друзья и помощники — Франц Краткий, В. Шильдер, граф А. Гудович и др. Лесничие и егеря, охотники обычно располагались в палатках.

Сергей Михайлович настолько полюбит местную охоту, что в 1898 году построит в Псебае свой охотничий домик с 11 комнатами (здание сохранилось). Но охотиться получалось не каждый год, примерно раз в два года. Основной добычей были серны, олени, кабаны, туры; зубров удавалось застрелить крайне редко. Тем не менее именно зубрам пришлось хуже всего: во время гражданской войны и разгула браконьерства было практически полностью истреблено все поголовье кавказского зубра (особенно высоко ценилась его шкура). Современные зубры, рассекающие пространство Кавказского заповедника, — восстановленный вид.

Ещё один охотничий домик будет построен в 1903 году в Красной Поляне, которая была расположена в относительной близости от угодий Великокняжеской охоты. Строился домик в английском дворцовом стиле с тремя этажами и несколькими десятками комнат. Говорят, руководил его возведением генерал-губернатор Санкт-Петербурга Драчевский, владелец имения «Случайное», которое затем переросло в парк «Южные культуры». Домик был возведён на склонах горы Ачишхо с великолепным видом на долину реки Мзымты и находящийся напротив него хребет Аибга. Главное предназначение его — принять императора, если тот соизволит выехать на охоту на Кавказ. Именно поэтому рядом с основным домом был построен дом для свиты, в котором обычно проживали сторожа и смотритель из офицеров. Лес же вокруг сделался заповедным. Как известно, Николай II так ни разу и не попал ни в Сочи, ни в Романовск (как тогда официально именовалась Красная Поляна), поэтому домик оказался неудел. Лишь Сергей Михайлович и его брат Александр останавливались в охотничьем домике. Он сохранился и поныне, с трудом пережив постсоветское десятилетие в статусе заброшенного здания, куда наведывались только романтики ради беседки любви. Сейчас домик стоит на территории базы отдыха, и доступ к нему закрыт.

Сергей Михайлович настолько полюбит местную охоту, что в 1898 году построит в Псебае свой охотничий домик с 11 комнатами (здание сохранилось). Но охотиться получалось не каждый год, примерно раз в два года. Основной добычей были серны, олени, кабаны, туры; зубров удавалось застрелить крайне редко. Тем не менее именно зубрам пришлось хуже всего: во время гражданской войны и разгула браконьерства было практически полностью истреблено все поголовье кавказского зубра (особенно высоко ценилась его шкура). Современные зубры, рассекающие пространство Кавказского заповедника, — восстановленный вид.

Ещё один охотничий домик будет построен в 1903 году в Красной Поляне, которая была расположена в относительной близости от угодий Великокняжеской охоты. Строился домик в английском дворцовом стиле с тремя этажами и несколькими десятками комнат. Говорят, руководил его возведением генерал-губернатор Санкт-Петербурга Драчевский, владелец имения «Случайное», которое затем переросло в парк «Южные культуры». Домик был возведён на склонах горы Ачишхо с великолепным видом на долину реки Мзымты и находящийся напротив него хребет Аибга. Главное предназначение его — принять императора, если тот соизволит выехать на охоту на Кавказ. Именно поэтому рядом с основным домом был построен дом для свиты, в котором обычно проживали сторожа и смотритель из офицеров. Лес же вокруг сделался заповедным. Как известно, Николай II так ни разу и не попал ни в Сочи, ни в Романовск (как тогда официально именовалась Красная Поляна), поэтому домик оказался неудел. Лишь Сергей Михайлович и его брат Александр останавливались в охотничьем домике. Он сохранился и поныне, с трудом пережив постсоветское десятилетие в статусе заброшенного здания, куда наведывались только романтики ради беседки любви. Сейчас домик стоит на территории базы отдыха, и доступ к нему закрыт.

Кубанская охота Его Императорcкого Высочества Великого Князя Сергея Михайловича в 1900 году

(Журнал «Природа и охота», 1902 г.) Из собрания Павла Гусева. Начало в № 9/2014

Дойдя по скалистому хребту едва ли не до начала Балкан, которые считаются охотниками непроходимыми, решили сделать привал. На наш хребет… откуда-то выбрело 8 серн; мы долго развлекались наблюдением за ними в бинокль.

Восточный ветер не оправдывал сегодня своей репутации и не помогал погоде: от Псебая полезли облака, во многих местах шел дождь, и около нас пролетел туман.

Собрались назад. Серны отошли с нашего пути и скрылись. Таким образом возвращенье по пройденному нами пути не представляло никаких шансов на встречу какого бы то ни было зверя, и я предложил Чепурнову перейти через балку на меньший хребет. Когда мы спустились в балку, все застлало туманом и пошел дождь; он переходил в град, прекращался на короткое время, усиливался, а мы лезли да лезли вверх, занятые, вероятно, одной и той же мыслью, как бы поскорее прекратилось ненастье. Конечно, ни о какой охоте нельзя было и думать. Кое-как мы добрались до лошадей. Я не остался ждать, пока их приготавливали, и пошел вперед, чтобы не озябнуть. Дождь в это время перестал, и под склоном видна была серна, но мне было не до нее, и я пошел дальше. Над Алоусским и в особенности над Мастаканским хребтами опять сгустились тучи и посыпал дождь; начались удары грома, которые следовали мгновенно за молнией, как казалось, разряжаясь исключительно между облаками. Казак нагнал меня, и, когда я бежал с гор, они были уже белы от града и снега. К вечеру можно было с уверенностью ожидать того же и в долине около лагеря. Я был рад поскорее добраться до барака, где нашел принца Петра Александровича, убившего оленя на Мастакане. Доктор М.А. принес пару серн из-под Ятыргварты и таким образом закрепил окончательно за собой право именоваться охотником по зверю. Отсутствовали М.В. Андреевский и К.Д. Улагай. Последний ушел с утра по Алоусской тропе, чтобы ночевать на Мастаканском хребте и охотиться в мешке.

Перед вечером от Псебая надвинулась сильная гроза. В продолжение получаса раскаты грома не прерывались ни на секунду и молнии следовали одна за другой, как мне казалось, опять все только между облаками; но товарищи, настигнутые грозой, видели удары, направленные в землю. Гроза по преимуществу сосредоточивалась на ближайшей к лагерю части Алоусского хребта, перешла на долину реки Алоус и медленно потянулась в «березовый» гай навстречу М.Н. Андреевскому, который пришел прозябши и промокши до костей, но в отличнейшем расположении духа и, можно по всей справедливости сказать, «героем дня», так как принес рога двух четырнадцатиконцовых оленей из «березоваго» гая, в котором товарищи до сих пор ничего с ними не могли сделать. М.В. перехитрил их; первого он положил шагов на 500 и устроил на второго с помощью Пасечного, казака и вьючника, нечто вроде загона с лукашами, так рассчитанного, что оленю неизбежно приходилось идти мимо М.В., занявшего старый «штанд». Бывший управляющий кубанской охотой М.Ф. Носка устроил эти «штанды» 7 лет назад на стрелковых линиях во всех гаях для охоты загонами. Один из убитых оленей имел чудовищные, невиданные нами здесь рога в 28 1/2 вершков длины, но лишь при 14 концах. 28 1/2 вершков! Ведь это 2 аршина всего только без 3 1/2 вершков! Витки были толстые и такие длинные, что между глазными отростками и так называемой короной вместо одного нормального промежуточного отростка их было по 2 отдельных, одинаково хорошо развитых и симметрично расположенных на каждой ветке. В груди у оленя были найдены две старые закапсулировавшиеся круглые пули крупного калибра. Пасечный рассказал Михаилу Владимировичу, что, когда здесь была вольная охота и потом, когда охотились тайком без дозволения, клали в дуло по 2 пули за раз. Он сам понимал, что таким образом уменьшалась сила удара. Так и эти пули не пробили грудную кость, а стреляно было, вероятно, близко, так как пули на коротком расстоянии не успели разлететься в разные стороны и попали близко одна возле другой. Обратный путь в лагерь М.В. пришлось делать впотьмах и в самое ненастье. Чередуясь с людьми, М.В. нес на себе продолжительное время трофеи своей охоты, и эта грузная ноша не показалась ему тяжелой. Как он ни был доволен своей добычей, но я все же думаю, что счастливее себя сегодня чувствовал доктор М.А.

Поиски Крутенки не остались без результата, хотя и не увенчались полным успехом. Отыскивая раненого оленя, он подошел к лежачему, но не был уверен в том, что это именно раненый. Олень встал, и Крутенко поздно заметил на нем кровь. Преследовать дальше было поздно, и он вернулся на Мастакан.

Великий Князь приказал ему продолжать поиски и на завтрашний день.

Вечером дождь перестал. После ужина, за которым с сожалением вспоминали К.Д. Улагая, ушедшего ночевать в горы без палатки, мы ходили к костру в большом балагане, где помещались казаки и охотники. У последних приютились промокшие богомолки, которые направлялись через перевал Псеашха к Черному морю в монастырь у Пицунды. Охотники одели их в свое сухое платье, обогрели и накормили. Кроме этого пришлого элемента, гостеприимство у охотников нашел крестьянин из Черноречья, приехавший просить у Великого Князя оленины с целью посолить ее в запас. Отказа ему, разумеется, не было.

Назавтра Велики Князь объявил переход на Умпыр, а богомолки решили остаться дневать, чтобы в продолжение дня высушить хорошенько свои вещи.

Вторая неделя была столь же добычлива, как и первая, если не считать птиц, убитых пулями на Бамбаке. С 10 по 16 сентября убито: оленей 14; туров 2; серн 18. Итого 34 штуки исключительно зверя. Прибавив к этому добычу за первую неделю, получим итог в 74 штуки, т.е. столько, сколько было всего убито в 1898 году. Погода благоприятствовала нам в продолжение всей недели за исключением последних двух дней. Когда мы переходили из балагана в барак, взоры всех испытующе устремились на покрытое сплошными тучами небо. Лишь на востоке они немного разорвались и замерцало несколько звездочек.

Вспомнили еще раз и пожалели К.Д., который ночевал под открытым небом.