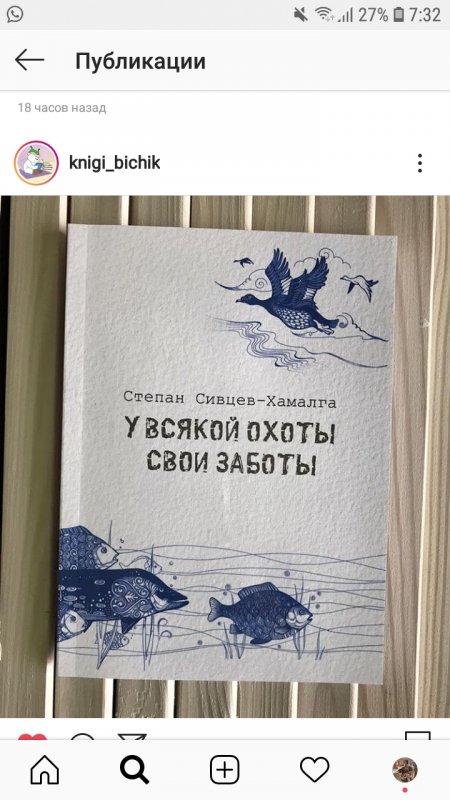

У всякой охоты свои заботы

Человека в жизни увлекают многие устремления. Одним из самых сильных и ярких является страсть охоты. Найти, увидеть, рискнуть, суметь добыть, проявляя смекалку и ловкость. Всё это влечёт и поглощает охотника, доставляет ему сладостное наслаждение, утоление и удовольствие от сделанного и достигнутого.

Охоты они разные. Главная, это конечно, охота на зверя и птицу, другая – ужение рыбы ну и ещё одна всепоглощающая страсть, это тихая охота – сбор грибов. У каждой есть свой охотник. Есть любители, покорённые сразу двумя, а то и тремя охотами. Каждой из них надо бы заниматься отдельно, а не одновременно. Ведь каждая из них имеет свои правила, привилегии и особенности, которые никак нельзя смешивать. А то ведь может получиться, что пошёл за большой добычей, а нашёл ничего. Вот как это бывает.

Тот год в деревне был грибным, особенно богатым на белые. Красавцы подосиновые своими шляпками только украшали корзинку, добавляя красно-рыжие пастельные пятна. В лес ходили каждый день и всякий раз возвращались с добычей. Прогулки эти были в радость и утоляли нашу страсть третьей охоты. Всегдашним нашим попутчиком в этих лесных вылазках был наш красавец Тим – шотландский сеттер. Он наслаждался лесным духом и волей. Я его строго не держал, давая полную свободу. Несколько раз в этих походах он находил дичь – рябчика, а то и тетерева. Очень возбуждался от их дурманящих запахов. Приходилось долго успокаивать Тима после этих встреч. Они же навели нас на мысль взять с собой ружья в лес и вместе со сбором грибов – поохотиться. Доставив удовольствие себе и нашему лохматому охотнику, при этом приструнить его, охладить вольницу. Мы это я и мой сын, которому в ту пору было лет шестнадцать – семнадцать. Так и сделали. Себе я взял старую берданку, а сыну вручил свою ладненькую немецкую двустволку. В нашу команду входила и наша мама, моя супруга. Она шла как собиратель – грибник, да и мы с сыном взяли кузовки. Как же без них? Вот такая пёстрая компания, подкреплённая нашим любимцем Тимом.

Угодья, куда мы отправились, стояли совсем близко от нашего дома. За околицей деревни. Пройти через поле, и вот она опушка. Пса отпустил сразу, как только вышли из дома. Пусть погуляет всласть, насытиться вольными запахами.

Вошли в лес, и сразу началась третья охота. Тут и там под кусточками на замшелых пнях, в мягких моховых ковриках попадались красивые разномерные шляпки грибов, которые так и просились в кузовки. А мы им не отказывали. И это занятие так увлекало, затягивало. Поглощал азарт собирательства. Все разбрелись по своим заветным местам. И я, как все. Но ружьё за спиной напоминает, что надо быть начеку. Тим может враз найти дичь, и тут уж не зевай, не до грибов. В пылу охоты с сеттером можешь их потоптать, отбросить кузовок. Где его потом искать?! Тут главное — единение с собакой в поиске добычи, привлечение к этому действу молодого охотника, ну и конечно, добытая дичь. Однако, корзина в руках, её не хочется терять, отвлечение на тихую охоту не даёт сосредоточиться. Теряется тонкая связь с Тимом, дичь улетает, пёс, как и мы, нервничает, не ладится дело. Грибы топчутся и плохо берутся. В общем, комично-трагедийное состояние.

А ведь неймётся и грибов собрать и поохотиться. В голове раздрай и неразбериха. Пёс волнуется, не поймёт, то ли ему гулять всласть, то ли работать с хозяином. И сын, который пошёл с ружьём в лес может быть первый раз, не может сосредоточиться на интересной и новой забаве. А это надо обязательно. Как нарочно, собака постоянно находит дичь, словно зовёт на охоту. Спохватываешься, быстро идёшь к ней, не зная, что сделать с корзиной, где её оставить и не потерять к тому же. Пока всё это смекаешь, теряешь управление Тимкой, а он, шельмец, чувствует это и позволяет себе вольности. Не строг в подводке и стойке, а то и вовсе может её сорвать. Я раздражаюсь, бранюсь на него, а он притворяется невинной овечкой. Хитёр парень. И в это самое время птица улетает неведомо куда. Вот такая круговерть комедийная. В добавление ко всему громкий голос нашей мамы: «Идите сюда! Она ко мне полетела!» Ну, какая охота. Она любит тишины и сосредоточенного внимания. А, тут полный разгуляй.

Сколько в тот раз было не собрано грибов и упущено добычи. Как разболтался пёс, и как многому не научился сын.

У всякой охоты свои заботы. Жителям Бежецкого района напоминают об ответственности за незаконную охоту

Тверская полиция напоминает гражданам об установленной ответственности за незаконную охоту. Многие жители нашего города разделяют любовь к главному мужскому промыслу – охоте. Мужчины с воодушевлением закупают оружие и спецодежду для данного занятия, однако, порой, забывают о главном – охота регулируется действующим законодательством РФ.

Статья 258 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за незаконный отстрел животных.

Существуют правила, соблюдение которых, позволит вам не только насладиться охотой, но и не нажить себе ненужных проблем. Во-первых, запрещается применять механическое транспортное средство или воздушное судно, взрывчатые вещества, газы или иные способы массового уничтожения птиц и зверей. Во-вторых, нельзя охотиться на животных, которые занесены в Красную книгу, представляющую собой список редких и находящихся под угрозой исчезновения зверей, птиц. В-третьих, перед тем как отправиться на охоту, нужно узнать, на каких территориях разрешено совершать отстрел. Наконец, базовое правило – не забывайте, что для охоты на животных определённых видов, необходимо получение лицензии.

Минприроды Тверской области уже проинформировало население Тверской области об открытии весенней охоты на водоплавающую и боровую дичь продолжительностью 10 календарных дней.

В Бежецком районе весенняя охота начнется 28 апреля, а завершится 7 мая.

Итак, будет разрешена охота на следующие виды охотничьих ресурсов:

гусь — из укрытий с профилями, чучелами и манными птицами – не более 2 особей в сутки на одного охотника;

селезни уток из укрытий с чучелами и подсадными – не более 3 особей в сутки на одного охотника;

вальдшнеп на вечерней тяге – не более 2 особей в сутки на одного охотника;

глухарь на току – не более 1 особи (самца) за сезон охоты на одного охотника;

тетерев на току – не более 1 особи (самца) за сезон охоты на одного охотника.

Уже 2 апреля стартовал период подачи заявлений на выдачу разрешений на добычу охотничьих ресурсов на территории общедоступных охотничьих угодий государственным инспектором в области охраны окружающей среды в соответствии со списком закрепленных районов (Адреса выдачи). С 6 апреля можно будет подать заявление в Министерство природных ресурсов по адресу: ул. Горького, д. 97, г. Тверь, 170042; тел.: 8(4822)73-31-82.

Госпошлина за выдачу разрешения на добычу охотничьих ресурсов – 650 руб. (Квитанция об уплате государственной пошлины за предоставление разрешения на добычу объектов животного мира). Сбор за пользование объектами животного мира (Квитанция об уплате сбора за пользование объектами животного мира): тетерев – 20 руб.; глухарь – 100 руб.

Фото: весенняя охота — 2017 в Бежецком районе

К моему 65-летию вышла новая книга «У всякой охоты свои заботы»

Из рассказа «Смертельная схватка». Отрывок

Вот и начались каникулы. Вопрос, где проводить летний отдых, не особо то беспокоил Илью: он заранее договорился с дядей Спиридоном и Алексеем Николаевичем о том, что будет летовать с ними на устье речки Олгуйа, где на островке старики нынче весной соорудили нумэ – шалаш-урасу из коры лиственницы.

Когда Илья спустился к берегу, река встретила его тихим, ласковым журчанием. Водная гладь играла мириадами бриллиантов от солнечных бликов, тут и там появлялись ряби кругов от всплесков жирующей рыбы. Илья, забредя в воду, оттолкнул лодку, проворно заскочил в корпус, резким движением завел мотор и, выехал на средину реки.

Лодка шустро шла, оставляя за собой повороты, отмели. Временами, на крутых поворотах реки, встречались гигантские завалы из принесенных ледоходом стволов, хаотически нагроможденных друг на друга и тесно сплетенных вывернутыми корнями и изломанными ветвями. К полудню Илья пристал к островку. На берегу его ждали дядя Спиридон и Алексей Николаевич.

В нумэ в летнюю жару прохладно, нет назойливых мух и кровожадных комаров, гнуса. В центре расположен очаг, над ним устанавлены две поперечные жерди для котлов, чайников, просушивания одежды, вяления рыбы и мяса.

На улице завывает ветер, дождь временами усиливается и картечью бьет дождинками по покрышке нумэ. А в нашем убежище тепло и уютно. Огонь в очаге разгорается, Илья, завороженно наблюдая за танцем пламени? вполголоса читает стихи Сергея Даричьева:

Камин, костёр, очаг — имеют власть.

На пламя я готов смотреть часами.

Победный танец лицезреть глазами.

В нём созерцая огненную страсть.

Играют блики, плещутся в глазах,

Разбросаны причудливые тени.

В них образов и тайн хитросплетение,

Сюжетов неожиданных размах.

Становится жарко, Спиридон снимает рубашку. Перед взором Ильи предстает изуродованная страшными шрамами спина старика.

«У всякой охоты свои заботы». Моя новая книга.

Произведения Степана Сивцева изобилуют юкагирскими словами, относящимися непосредственно к быту юкагиров. При этом сразу в тексте дается короткий и ясный перевод слов и выражений. Подобный приём позволяет читателю почувствовать свою сопричастность к событиям, а не быть сторонним наблюдателем, для которого всё происходящее не всегда понятно.

Интересен стиль изложения автора. Он использует не самую типовую структуру рассказа в рассказе, к тому же — в усложнённой форме. Как и в своем сборнике сказок («Эбээ Дуомуна остуоруйалара»), автор сначала описывает обычный будний день, например, или какое-либо заурядное событие, во время чего возникает некий вопрос, в качестве ответа или объяснения на который мы слышим повествование из уст одного из героев, и уже от первого лица. Таким образом, сначала вовлеченный в небольшой круг участников, читатель как-бы перевоплощается, перемещается из группы в главного героя, и своими глазами наблюдает за событием. Но, к сожалению, иногда нить этого перемещения теряется, и мы несколько «блуждаем» в своем путешествии от круга к лицу и от лица к лицу. Эта потеря линии повествователя заметна, например, в произведении «Беглые». Тем не менее, сам приём остается очень интересным и увлекающим.

Подкупает так же язык писателя, который не увлекается долгими лирическими отступлениями, описывающими природу, довольствуясь небольшими, но ёмкими предложениями («…Красив лес ранней зимой.Деревья, укутанные серебристым куржаком, белоснежное полотно, укрывшее землю, и пронзительная тишина…» Северный человек, будь то якут, эвенк, эвен или юкагир, всегда славился сдержанностью, немногословием, спокойной, даже осторожной речью. Эта особенность привнесена и в прозу Степана Сивцева. Текст лишён перегруженных синтаксических конструкций, речь героев понятна и проста. Очень бережное отношение к матери-природе, восприятие человека как неотделимой части этой природы, оттого и такой же бережный, осторожный язык героев – всё это тонко отражено в произведениях, где лишнее слово, пространные объяснения и описания кажутся не к месту.

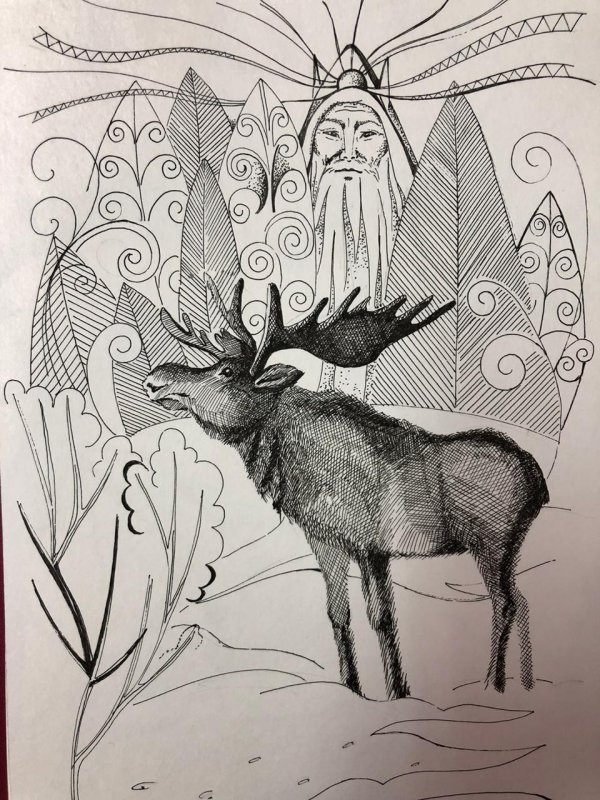

Наряду с этим, автор очень четко рисует своих героев несколькими характерными «мазками», так, что даже при одном имени «Сохатый», каким нарекли старого якута-охотника, сразу представляется определенный образ, который прекрасно дополняется обрисовкойего «заскорузлых» пальцев и «тонких кривых ног». Довольно лаконичный портрет старика Спиридона так же чётко и ясно отображает образ героя, неспешно «смолившего беломорину», невозмутимого и спокойного даже в страшных коллизиях «Беглых»или в его уважительных, осторожных речах о Лэбиэн-погиль.

В основе многих сюжетов, на первый взгляд, лежит внешний конфликт человека и природы, человека и человека (человек и стихия, зверь, антигерой). Но в этом внешнем конфликте глубоко сокрыт конфликт внутренний. Рассмотрим это на примере главного сквозного героя всей книги -Спиридона. В первом повествовании («Лэбиэн-погиль – дух земли», Спиридон предстает перед нами стариком-охотником, пропитанным мифологическим сознанием — прямым противопоставлением прагматичного Николая Алексеевича. Здесь Спиридон – олицетворение юкагирской культуры, народной мудрости. Его мифологическое мировоззрение противопоставляется также материалистическому восприятию мира молодого Ильи. Тем не менее, автор ясно дает понять, что позиция Спиридона ближе Илье, и он открыт ей, потому что на ней строится отношение всего юкагирского народа к земле и к людям. Прописные истины и урок человечности молодому охотнику. И внутренний конфликт героя сводится к одной фразе: «Нынче не те времена пошли». Мы слышим в речи главного героя глубокую печаль от того, что забываются традиции, культура древнего рода юкагиров, и понимаем, что это грусть уходящего народа и попытка сохранить остатки многовекового опыта предков через молодое поколение. Эта горечь от исчезающего жизненного уклада, обычаев и веры красной нитью проходит через все повествования.

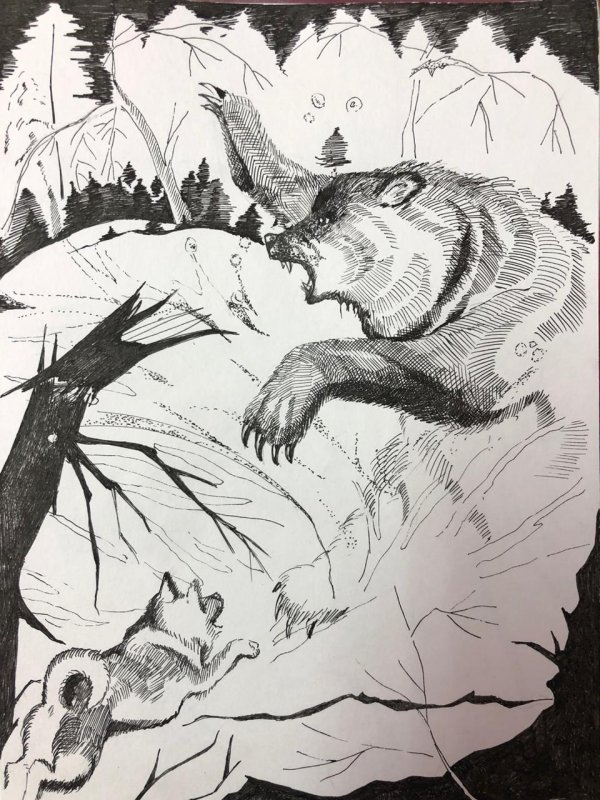

«Рассказ старого хангиче», как и произведение «Заповеди Баяная», является ярчайшим отражением взаимоотношений коренного народа и природы. На первый, поверхностный взгляд, здесь мы видим противостояние природных сил, например, в виде медведя и человека. Но на самом деле в основе конфликта – проблема сохранения вековой мудрости народа. Нарушая заповеди предков, человек неизменно будет наказан. Он должен жить в гармонии с природой, соблюдать законы своего народа, выведенные веками обретения и освоения суровой северной земли. Только так он выживет и сохранит свою культуру. Жестокий урок в виде гибели Тегойки и супа из заячьих эмбрионов навсегда вколотил в юного Спиридона народную мудрость. И теперь старый охотник передает её своим внукам. Не станет этой мудрости – навсегда и окончательно исчезнет юкагирский народ.

Подводя итог, хочется отметить, что сборник Степана Ефремовича Сивцева – Хамалга может снискать интерес среди читателей самого разного возраста, от подросткового до пожилого, потому что написан языком простым, лёгким. В канве всех произведений лежат вековые знания уникального северного народа, сюжеты захватывающи и увлекательны, а ненавязчивая, тихая мораль деликатно учит читателя быть ближе к земле, к природе, жить в гармонии с собой. Главная же цель и идея книги – это попытка писателя сохранить и довести до широкого круга глубинную юкагирскую культуру, а через неё – культуру всех северных народов, мудрость суровой, но прекрасной земли.