Секреты и особенности промысловой охоты

Занятие охотой известно еще с доисторических времен. Она была и средством пропитания, и самой большой страстью мужского населения. С развитием человечества стали меняться ее способы и цели. На сегодняшний день промысловая охота сменилась на любительскую или спортивную. Широкое распространение получил охотничий туризм, благодаря чему начали развиваться охотничьи хозяйства. Но в некоторыех регионах промысловая охота остается актуальной и на сегодняшний день.

Особенности современной промысловой охоты

Промысловая охота – это рациональное использование животных для получения от них максимальной экономической выгоды, не нанося ущерба воспроизводству потомства. Целью ее является выслеживание, и добыча хищных зверей, получение мяса и ценных пушных шкур. Для охотников промысловиков это занятие стало не только развлечением, в ходе которого проверялась их сноровка и выносливость, но и источником хорошего дохода.

В настоящее время промысловой охотой разрешено заниматься юридическим лицам и частным предпринимателям, получившим лицензию. Промысел производится в специально отведенных угодьях в сезон, который четко установлен законодательными органами. Наиболее распространенными промысловыми районами является Урал, Дальний Восток, Сибирь, Поволжье.

Промысел в Восточной Сибири

Охота в Восточной Сибири с давних времен является основным занятием, а в районах с малочисленным населением она является источником пропитания и заработка средств существования. Широкое распространение получила любительская охота, которая является не только развлечением, но и дает возможность заготовить достаточное количество мяса.

Объектами становятся кабаны, лоси, косули, изюбры, медведи, зайцы, а так же различные виды водоплавающей и лесной дичи. Промысловая охота ведется на соболя, горностая, белку. Охотники промысловики образуют артели, занимающиеся заготовкой пушнины.

Промысловая добыча соболя

Соболь — хищный зверек, являющийся предметом промысла благодаря своему ценному меху. Обитает в темнохвойной тайге. Может существовать в суровых условиях, имея хороший иммунитет к заболеваниям. За 10 часов преодолевает расстояние до 12 километров. Корм для пропитания добывает в основном ночью или ранним утром, а днем соболь отдыхает.

Зверек имеет очень чуткий слух и мгновенно реагирует на лай собак или выстрелы. Если его неосторожно разбудить, приблизившись близко, он мгновенно бросается наутек. И подстрелить его практически невозможно. Широкими скачками соболь убегает сначала по земле, а затем забирается на дерево и перемещается по веткам, пока не найдет в дереве дупло.

Охотник вырубает часть дерева, образуя дыру, и устанавливает на выходе сетку. Затем, стуками по дереву выгоняет соболя из дупла, заставляя его бежать к образованному проходу. Когда зверек попадает в сетку, его необходимо сразу схватить за шею, чтобы он не укусил за руку. При этом шкурка зверька остается без повреждений. Так же соболя добывают с помощью капканов и самоловок.

Незаменимым помощником в промысле на соболя является лайка. Она значительно повышает шансы на успех. Данная порода собак отличаются выносливостью и могут длительное время преследовать добычу и предупреждать хозяина о том, что обнаружила соболя. Умение и чутье передается у таких собак на генетическом уровне, поэтому такие собаки ценятся очень дорого. Дрессируют собак с детства, приучая их, и плавать в лодке, и находить в лесу кратчайший путь.

Подготовка к охоте

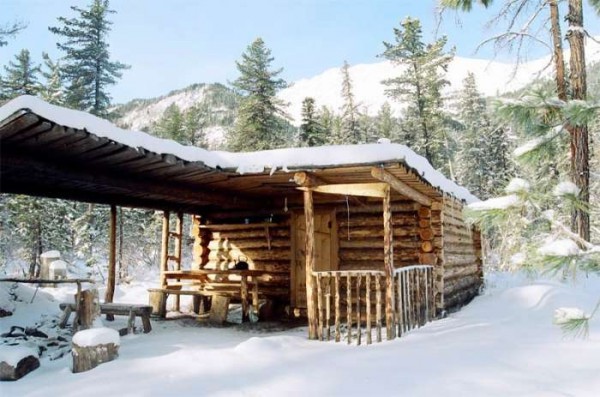

Продолжительность охотничьего сезона от 5 до 6 месяцев. Поэтому охотники промысловики к подготовке подходят очень серьезно. До начала сезона необходимо подготовить зимовье, расчистить к нему подходы и завезти продукты. Учитывая, что территория обитания соболя достаточно велика, помимо капитальной зимовки охотнику нужно позаботиться и о промежуточных стоянках.

Для собаки строят специальную будку, внутри которой настилают сено, завешивают вход плотным материалом и заваливают ее снегом, оставив только проход для собаки. Внутри такой будки должно быть две миски – одна для воды и другая для еды. Собаке необходимо один раз в день давать теплую есть теплую пищу.

Особое внимание следует уделить выбору вещей. Их должно быть два комплекта. В комплект должны входить: куртка, свитер, брюки. Это даст возможность сменить одежду, в том случае, если она промокнет или испортится. Не лишним будет и термобелье, которое послужит хорошей защитой от холода в зимний период.

При выборе обуви нужно учитывать сезон промысла. В зимний сезон не обойтись без валенок или унтов. Эта обувь незаменима в дальних переходах.

Обязательно наличие теплого спального мешка и палатки. Палатка должна быть непромокаемой. У каждого охотника при себе обязательно должен быть компас, GPS навигатор и сменный аккумулятор. Мощный фонарь с комплектом сменных батареек.

Главными инструментами в тайге являются топор и нож. Инструменты должны быть прочными, острыми и практичными. Топор должен быть один для рубки деревьев, другой для повседневного использования. Нож должен быть универсальным и прочным. Инструментов, как и одежды лучше иметь по два. Необходимо проверить оружие, петли, капканы и боеприпасы. Подчас выживание в Сибири зависит от наличия достаточного количества патронов.

Не каждый сможет провести в суровых условиях несколько месяцев. Таежная жизнь под силу лишь профессионалам, обладающим силой духа, железной дисциплиной, терпением и выносливостью.

Промысел в Западной Сибири

Промысловая охота в Западной Сибири нацелена на регулирование численности животных. Способ напрямую зависит от выбора животного, на которого она ведется. Групповая охота подходит на косулю или лося. При таком способе добычи нужны загонщики, стрелки, разводящие и обязательно человек, руководящий группой. При групповом промысле очень важны дисциплина и четкие, слаженные действия каждого члена группы.

На кабана

На кабана обычно охотятся методом облавы или загона.

При добыче кабана методом загона загонщики выгоняют кабана на цепь стрелков. В этом случае загонщиков должно быть несколько человек. Тогда, как для метода облавы, достаточно и одного загонщика, чтобы выгнать кабана на стрелков. Но в этом случае стрелков должно быть несколько. Размещаться они должны на возвышении, чтобы иметь хороший круговой обзор. Очень важную роль играет маскировка. Она должна соответствовать цветовой гамме окружающей среды. Если промысел производится в зимний период, то одежда стрелка должна быть белой. В летний период одежда должна быть темно зеленого или черного цвета.

На лису

На лису обычно охотятся с собаками.

Для этой цели исключительно подойдут такие породы собак, как гончая, борзая и норная. Возможна добыча лисы и при помощи капканов. На лису лучше начинать охоту ранним утром. При добыче лисы с помощью норных собак охотник должен обладать осторожностью и выдержкой. Если лиса слышит шум, то забивается глубоко в нору. Охотник снимает с собаки поводок и ошейник, и когда собака уходит в нору, выбирает место шагах в двадцати от отнорка и выжидает появления лисы, приготовившись к стрельбе.

На боровую дичь охотятся ранним утром, когда глухарь собирает песчаные камушки. Белка в это время тоже занята сбором припасов.

Профессиональная охота в Западной Сибири производится также на бурого медведя, северного оленя, снежного барана, горного козла.

Промысел на Урале

Охота на Урале дает возможность охотникам пополнить свои трофеи. Это может быть бурый медведь, северный олень, лось, горностай, лиса, волк, косуля. А так же пернатые – беркут, орлан. Трофеи, добытые на Урале, очень высоко ценятся.

В целом промысловая охота в Сибири и на Урале пользуется заслуженной популярностью не только у охотников, но и у туристов. Кроме того, туристам предлагаются увлекательные охотничьи туры. Именно поэтому начинающие охотники, не желающие проверять на собственно опыте принципы выживания в Сибири, отправляются за трофеями именно в составе такого тура.

Охота в этих местах — это отличный шанс почувствовать себя настоящим таёжным отшельником, насладиться красотами природы, увлекательной травлей зверя и получить заслуженные трофеи.

Видео

Видео раскрывает интересные подробности и секреты промысловой охоты.

40. Охотники и рыболовы таёжной зоны Сибири

В таежной полосе Северного полушария отчетливо выделяется древний хозяйственно-культурный тип охотников и рыболовов лесов умеренного пояса. В прошлом этот тип был широко распространен в Сибири между Тихим океаном и Уралом. Почти до наших дней характерные особенности типа таежных охотников и рыболовов сохранились у юкагиров, занимавших раньше обширные пространства Восточной, а может быть, и Западной Сибири, отчасти также у удэгейцев и орочей Приморья и отдельных групп кетов, манси и хантов, не имевших оленей.

В целом рассматриваемый тип характеризуется отсутствием выраженной специализации в хозяйстве. Охота на лесных животных совмещается с рыболовством, роль которого в некоторых случаях бывает очень велика; большое значение имеет подледный лов рыбы в зимнее время.Жилищем лесных охотников и рыболовов зимой служат землянки и полуземлянки, а летом — легкие шалаши, большей частью типа конического чума. В качестве сухопутного транспортного средства наряду со ступательными лыжами, по форме напоминающими теннисную ракетку, широко используется охотничья ручная нарта; для передвижения по воде служат лодки-берестянки и однодеревки. Широко употребляется распашная легкая одежда из шкур животных, очень удобная при частых и быстрых передвижениях в тайге.

Рыболовство не покрывало всей потребности в пище, поэтому практиковалась охота на крупных животных: лося. оленя, медведя. Селькупы на медведей не охотились, считали, что после смерти человек перевоплощается в медведя. Ханты и манси тоже считали медведя священным зверем. Однако медвежья охота у них не запрещалась. Мясо крупных животных не только варили сразу после добычи, но и, разрезав на тонкие полоски, сушили, заготовляли в прок. Активно охотились и на птицу: тетеревов, рябчиков, гусей, уток – заготовляли и на зиму: сушили, вялили. Охота на пушного зверя: соболя, горностая, лисицу, белку. Главное значение – товарообмен с соседями. Активная охота – когда охотник, вооруженный луком, выслеживает и добывает зверя. Два типа лука – простой и сложный. Рогатина – на медведя. Пассивная охота – охотник должен был изготовить ловушки, установить их, насторожить и затем регулярно осматривать.

41. Оленеводы Сибири

Распространение оленеводства, возникшего у народов Северной Азии под влиянием коневодства, привело к развитию на основе древнего типа таежных охотников нового хозяйственно-культурного типа второй группы — таежных охотников-оленеводов. В условиях тайги оленеводство получило преимущественно транспортное значение. Появление этого нового вида транспорта сделало таежного охотника еще более подвижным, позволило ему значительно расширить район кочевания. Основные особенности материальной культуры с распространением оленеводства остались в значительной степени прежними: тот же чум, лодка-берестянка, распашной тип одежды и т. д. Оленеводство в этом хозяйственно-культурном типе вьючно-верховое, что связано, с одной стороны, с малой пригодностью нартовой езды в сибирской тайге, с другой же стороны — с небольшими размерами оленьего стада. Самыми характерными представителями этого типа являются эвенки, расселившиеся на огромном пространстве от Енисея до Охотского побережья. Сюда же относятся эвены (ламуты) и некоторые другие группы таежной полосы Сибири.

Наконец, в полосе тундры выработался в еще более позднее время хозяйственно-культурный тип оленеводов тундры. Богатые пастбищами пространства тундры создали возможность значительно увеличить численность оленьих стад. Здесь олень является не только и даже не столько транспортным животным, сколько основным источником существования: мясо его — главная пища, шкура служит и для изготовления одежды, и для покрытия жилища, и для разных домашних поделок. Транспортное оленеводство — нартово-упряжное. Одежда — глухого покроя; при езде на оленной нарте в открытой тундре она необходима; при верховой езде на олене в тайге, напротив, неудобна. Рассматриваемый хозяйственно-культурный тип имеет две географические области распространения: на крайнем северо-востоке Сибири у чукчей и коряков и на северо-западе — у ненцев и соседних с ними народов. Оленные чукчи и коряки вели кочевой образ жизни, с оленеводством был тесно связан весь годовой цикл хозяйственной деятельности. Традиционным жилищем служила переносная яранга, состоящая из двух частей — цилиндрического остова и конической крыши. Остов сооружался из шестов, покрытием служили оленьи шкуры. Внутри яранги устраивался своеобразный полог — закрытое со всех сторон оленьими шкурами помещение в виде куба. Между оседлыми и кочевыми группами чукчей и коряков был развит натуральный обмен. Береговые жители привозили шкуры и жир морских животных, а взамен получали продукты оленеводства. Обмен этот играл настолько важную роль, что оседлые и кочевые группы обоих народов были неразрывно связаны между собой экономически.

Тундровые ненцы являются крупноетадными оленеводами (северный вариант скотоводческой экономики). Ведут кочевой образ жизни, осуществляя ежегодные перекочевки с оленьими стадами по системе: лето — северные тундры, зима — лесотундра. Материальная культура адаптирована кочевому образу жизни (мобильное жилище, высокоспециализированный олений транспорт, минимальный набор предметов жизненного обихода). Все потребности человека обеспечиваются продукцией домашнего оленеводства. Хозяйственное сезонное значение имеет рыболовный промысел, охота на водоплавающую дичь, пушной промысел.

В отличие от тундровых, в культуре лесных ненцев отмечаются: слабое развитие оленеводства, которое представлено таежным, транспортным его вариантом, обеспечивающим промысловую ориентацию традиционной экономики; охота и рыболовство, как основные хозяйственные составляющие; существуют многочисленные отличия в сфере материальной культуры — жилище, одежда, транспорт, пища, утварь и т.д. Традиционные поселения и жилища. Поселением кочевых оленеводов являются круглогодичное подвижное стойбище, состоящее из нескольких чумов (1-5), у лесных ненцев стойбища сезонные.

Универсальным типом жилища является чум, так называемого «самодийского типа» — два основных шеста соединяются ременным кольцом, количество шестов каркаса 25-50, особая конструкция надочажного устройства, покрытие зимнего чума двойными «нюками» — покрышками сшитыми из оленьих шкур, летнего одинарными старыми нюками или тисками. Все части чума перевозились на специальных оленьих нартах.