- Современный китобойный промысел: описание, история и техника безопасности

- Продукты китобойного промысла

- История китобойного промысла

- Гарпуны и гарпунные пушки

- Китобойное судно

- Работа китобоев

- Береговые станции

- Плавучие фабрики

- Современные китобойные экспедиции

- Китобойный промысел в Японии

- Китобойный промысел в России

- Заключение

Современный китобойный промысел: описание, история и техника безопасности

Что такое китобойный промысел? Это охота на китов с целью получения экономической выгоды, а отнюдь не пропитания. Добывать в промышленных масштабах и использовать китовое мясо в качестве пищи стали только со второй половины XX века.

Продукты китобойного промысла

Сегодня любой школьник знает, что китовый промысел начинался с добычи ворвани – китового жира, который использовался изначально для освещения, при изготовлении джута и в качестве смазочных материалов. В Японии ворвань применяли в качестве инсектицида против саранчи на рисовых полях.

Со временем изменилась технология вытапливания жира, пришли новые материалы. Ворвань уже не используется для освещения с тех пор, как появился керосин, но из нее получают вещество, необходимое для производства мыла. Используется она и как добавка к растительному жиру в приготовлении маргарина. Глицерин, как это ни странно, является побочным продуктом удаления жирной кислоты из ворвани.

Китовый жир используется при изготовлении свечей, косметических и лечебных препаратов и средств, цветных карандашей, типографской краски, линолеума, лаков.

Китовое мясо идет на приготовление мясного экстракта или, как и костный порошок, на корм животным. Основные потребители китового мяса в пищу – японцы.

Костный порошок еще применяется как удобрение в сельском хозяйстве.

В пищу домашним животным идет и так называемый раствор, бульон после обработки мяса в автоклавах, богатый белковыми продуктами.

Китовую кожу в Японии во время второй мировой войны использовали в обувной промышленности для изготовления подметок, правда, она не такая прочная, как обычная кожа.

Кровяной порошок раньше использовался из-за большого содержания азота в качестве удобрения, а благодаря связующим свойствам – в качестве клея в деревообрабатывающей промышленности.

Из тканей тела кита получают желатин, из печени – витамин А, из гипофиза — адренокортикотропный гормон, из кишечника – амбру. Долгое время в Японии из поджелудочной железы добывали инсулин.

Сейчас почти не используется китовый ус, который в свое время был необходим для изготовления корсетов, высоких париков, кринолинов, зонтиков, кухонной утвари, мебели и многих других полезных вещей. До сих пор встречаются изделия художественного промысла из зубов кашалота, гринды и касатки.

Словом, сегодня киты утилизируются полностью.

История китобойного промысла

Родиной охоты на китов можно считать Норвегию. Уже в наскальных росписях поселений, возраст которых насчитывает четыре тысячи лет, присутствуют сцены охоты на китов. И оттуда же приходят первые свидетельства о регулярном промысле китов в Европе в период 800-1000 годов н. э.

В XII веке велась охота на китов басками в Бискайском заливе. Оттуда китобойный промысел переместился на север до Гренландии. Датчане, а за ними и британцы охотились на китов в водах Арктики. На восточное побережье Северной Америки китобои пришли в XVII веке. В начале того же века аналогичный промысел зародился и в Японии.

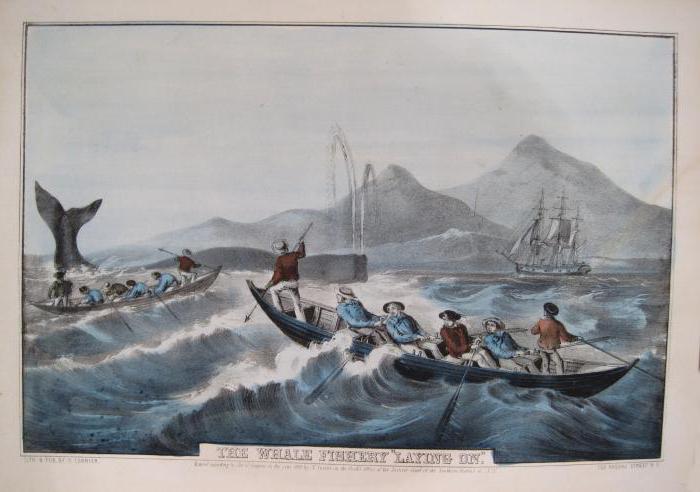

В те далекие времена флот был парусный. Китобойные парусники были небольшими, с малой грузоподъемностью и не очень маневренные. Поэтому охотились на гренландских и бискайских китов с гребных шлюпок ручными гарпунами и разделывали их прямо в море, забирая только ворвань и китовый ус. Помимо того что эти животные небольшие, они еще и не тонут, будучи убитыми, их можно привязать к шлюпке и отбуксировать к берегу или судну. Только японцы выводили в море флотилии небольших шлюпок с сетями.

В XVIII и XIX веках география китобойного промысла разрослась, захватила южную часть Атлантического, Тихий и Индийский океаны, Южную Африку и Сейшелы.

На севере китобои стали охотиться на гренландских и гладких китов, а позднее и горбачей в Гренландии, в Дэвисовом проливе и возле Шпицбергена, в морях Бофорта, Беринговом и Чукотском.

Пришло время, когда был изобретен гарпун новой конструкции, который с незначительными изменениями существует до сих пор, и гарпунная пушка. Примерно в то же время парусные суда сменились паровыми, с большей скоростью и маневренностью и значительно больших размеров. При этом не мог не измениться и китобойный промысел. 19 век с развитием техники привел к почти полному истреблению популяций гладких и гренландских китов, настолько, что в начале следующего века перестал существовать британский промысел китов в Арктике. Центр охоты на морских млекопитающих переместился в Тихий океан, к Ньюфаундленду и западному побережью Африки.

В ХХ веке китобойный промысел добрался до островов Западной Антарктики. Большие плавучие фабрики в защищенных от ветра бухтах, позднее суда-матки, с появлением которых китобои перестали зависеть от берега, привели к созданию работающих в открытом море флотилий. Новые методы переработки китового жира, который стал сырьем в производстве нитроглицерина для динамита, привели к тому, что киты стали, кроме всего прочего, стратегическим объектом промысла.

В 1946 году была учреждена Международная китобойная комиссия, позднее ставшая рабочим органом Международной конвенции по регулированию китобойного промысла, к которой присоединились почти все страны, добывающие китов.

С начала эпохи коммерческой охоты на китов до Второй мировой войны лидерами в этой области были Норвегия, Великобритания, Голландия, США. После войны им на смену пришла Япония, за ней Советский Союз.

Гарпуны и гарпунные пушки

С середины XIX века и до сегодняшнего дня китобойный промысел не обходится без гарпунной пушки.

Норвежский китобой Свен Фойн изобрел гарпун новой конструкции и пушку к нему. Это было тяжелое оружие в 50 кг весом и длиной два метра, такое копье-граната, на конце которого смонтированы лапы, раскрывающиеся уже в теле кита и держащие его, как якорь, не давая утонуть. Там же крепилась металлическая коробочка с порохом и стеклянный сосуд с серной кислотой, который служил взрывателем, когда разбивался основанием раскрывавшихся лап внутри подстреленного животного. Позднее этот сосуд заменил дистанционный взрыватель.

Как раньше, так и сейчас гарпуны делают из исключительно упругой шведской стали, они не ломаются даже при самых мощных рывках кита. С гарпуном соединяется прочный линь длиной в несколько сотен метров.

Дальность стрельбы пушки со стволом длиной около одного метра и диаметром канала 75-90 мм достигала 25 метров. Этого расстояния было вполне достаточно, ведь обычно судно приближалось к киту практически вплотную. Сначала пушка заряжалась с дула, но с изобретением бездымного пороха конструкция изменилась, и ее стали заряжать с казенной части. По конструкции гарпунная пушка не отличается от обычного артиллерийского орудия с простым прицельным и пусковым механизмом, качество и эффективность стрельбы как раньше, так и сейчас зависят от мастерства гарпунера.

Китобойное судно

Со времени постройки первых паровых и до нынешних как паровых, так и дизельных китобойных судов, несмотря на развитие техники, основные принципы не изменились. Обычный китобоец имеет тупой нос и корму, широко разваленные скулы, руль балансирного типа, обеспечивающие повышенную маневренность судна, очень низкие борта и высокий полубак, развивает скорость хода до 20 узлов (сухопутные 37 км/час). Мощность паровой или дизельной установки составляет около 5 тыс. л. с. Судно оснащается навигационными и поисковыми приборами.

Вооружение состоит из гарпунной пушки, лебедки для подтягивания кита к борту, компрессора для накачивания воздуха в тушу и обеспечения ее плавучести, придуманной еще Фойном амортизационной системы со спиральными пружинами и шкивами, чтобы предотвратить разрыв линя во время рывков загарпуненного животного.

Работа китобоев

Изменились условия охоты на морских млекопитающих, и, казалось бы, техника безопасности китобойного промысла не нужна. Но это не так.

Охота на китов проходит в северных морях в сотнях миль от побережья или плавучей базы, зачастую во время шторма.

Большие мощные быстроходные суда охотятся на больших полосатиков. Только подвести к синему киту современное китобойное судно – уже немалое искусство. И сейчас, несмотря на приборы поиска, сидит на мачте в «вороньем гнезде» дозорный, а гарпунеру приходится угадывать направление движения громадного животного и приноравливаться к его скорости, стоя за штурвалом. Опытный охотник может управлять судном так, что голова вынырнувшего глотнуть воздуха кита оказывается рядом с носом корабля настолько близко, что можно заглянуть в огромные дыхала животного. В этот момент гарпунер передает штурвал рулевому и перебегает с капитанского мостика к пушке. Дальше он не только следит за перемещениями животного, но и руководит штурвальным.

Когда кит, заглотнув воздух, опускает голову под воду, над поверхностью показывается его спина, в этот момент гарпунер и стреляет, тщательно прицелившись. Обычно одного попадания не хватает, кита вываживают, как рыбу, судно подходит ближе к нему, и следует новый выстрел.

Тушу лебедкой подтягивают на поверхность, через трубку надувают воздухом и втыкают шест с вымпелом или буем, в который вмонтирован радиопередатчик, отрубают концы хвостовых плавников, вырезают на шкуре порядковый номер и оставляют дрейфовать.

По окончании охоты все дрейфующие туши подбирают и буксируют к судну-матке или береговой станции.

Береговые станции

Береговая станция формируется вокруг большого слипа с мощными лебедками, на который китовые туши поднимают для разделки, и разделочными ножами. По обе стороны расположены котлы: с одной стороны — для вытапливания ворвани, с другой – для обработки под давлением мяса и костей. В сушильных печах кости и мясо после вытапливания жира высушиваются и дробятся петлями тяжелых цепей, которые подвешены внутри цилиндрических печей, а затем размалываются в порошок на специальных мельницах и пакуются в мешки. Готовая продукция хранится на складах и в цистернах. На современных береговых станциях установлены вертикальные автоклавные и вращающиеся печи.

Контроль производственных процессов и анализ ворвани выполняются в химической лаборатории.

Плавучие фабрики

Во времена расцвета плавучих фабрик, которые теперь отмирают, под них сначала использовались переоборудованные большие торговые или пассажирские суда.

Туши разделывались в воде, на борт поднимался только жировой слой, который перетапливался прямо на борту, а туши выбрасывались в море на съедение рыбам. Запасы угля были ограничены, не хватало места, поэтому оборудование для производства удобрений на судах не ставили. Туши использовались нерационально, но при этом у плавучих фабрик было несколько преимуществ. Во-первых, не нужно было арендовать землю под береговую станцию. Во-вторых, мобильность фабрики позволяла доставлять ворвань к месту назначения на том же судне, не перекачивая из береговых цистерн.

Уже в XX веке стали строить океанские китобойные суда, которые оборудовались по последнему слову техники, на них можно было хранить большие запасы топлива и питьевой воды. Это были суда-матки, к которым приписывались целые флотилии небольших китобойцев.

Технологический процесс разделки и переработки жира на таких судах, несмотря на разницу в оборудовании, был примерно такой же, как на береговых станциях.

На многих фабриках появилось оборудование для замораживания филейного мяса кита, которое используется в пищу.

Современные китобойные экспедиции

Современный китобойный промысел ограничивается международными соглашениями об улове и продолжительности сезона охоты, которые, впрочем, выполняют не все страны.

В состав китобойной экспедиции входит судно-матка и другие современные китобойные суда, а также ветераны, которые занимаются буксировкой туш к плавучим фабрикам и доставкой продовольствия, запасов воды и топлива с баз на суда, занятые поиском и отстрелом китов.

Предпринимались попытки поиска китов с воздуха. Удачным решением оказалось использование вертолетов, которые садятся на палубу большого судна, как это делалось в Японии.

В последние десятилетия киты оказались в центре общественных симпатий и пристального внимания, а численность большинства видов из-за перепромысла продолжает сокращаться. И это несмотря на то, что практически на любые виды продуктов китобойного промысла уже существуют искусственные заменители.

В небольших количествах продолжает китовый промысел Норвегия, в рамках аборигенного вылова — Гренландия, Исландия, Канада, США, Гренада, Доминика и Сент-Люсия, Индонезия.

Китобойный промысел в Японии

В Японии, в отличие от других стран, когда-либо занимавшихся китобойным промыслом, в первую очередь ценится китовое мясо, а только потом ворвань.

В состав современных японских китобойных экспедиций обязательно включается отдельное судно-рефрижератор, в котором замораживается добытое или купленное у китобоев из европейских стран мясо.

Использовать гарпуны в охоте на китов японцы стали к концу XIX века, увеличив объемы улова в разы и распространив промысел не только на Японское море, но и на северо-восточное побережье Тихого океана.

Современный китобойный промысел в Японии до последнего времени был сосредоточен в основном в Антарктике.

Китобойные флотилии страны отличаются самым большим количеством научного оборудования. Сонары показывают расстояние до кита и направление его движения. Электрические термометры автоматически регистрируют изменение температуры в поверхностных слоях воды. С помощью батитермографов определяют характеристики водных масс и вертикальное распределение температуры воды.

Такое количество современной аппаратуры дает возможность японцам оправдывать промысел китов ценностью научных данных и маскировать охоту на запрещенные Международной китовой комиссией к коммерческому вылову виды.

Многие общественные организации стран мира, особенно США и Австралии, выступают против Японии в защиту вымирающих редких видов китов.

Австралии удалось добиться решения Международного суда, запрещающего Японии вести в Антарктике китобойный промысел.

Охотится на китов Япония и у своих берегов, объясняя это традициями населения прибрежных деревень. Но аборигенный промысел разрешен только народам, для которых китовое мясо служит одним из основных видов продуктов питания.

Китобойный промысел в России

Дореволюционная Россия не была среди лидеров китового промысла. Добычей китов занимались поморы, жители Кольского полуострова и коренное население Чукотки.

Китобойный промысел в СССР долгое время, начиная с 1932 года, был сосредоточен на Дальнем Востоке. Первая китобойная флотилия «Алеут» состояла из китобазы и трех китобойных судов. После войны в Тихом океане работали 22 китобойных судна и пять разделочных береговых баз, а в 60-х годах — китобазы «Дальний Восток» и «Владивосток».

В 1947 году к берегам Антарктики вышла китобойная флотилия «Слава», которая была получена от Германии по контрибуции. В ее составе было перерабатывающее судно-база и 8 китобойцев.

В середине XX века в том регионе начали добычу китов флотилии «Советская Украина» и «Советская Россия», а немного позднее и «Юрий Долгорукий» с самыми крупными в мире плавучими базами, рассчитанными на переработку до 75 китов в сутки.

Дальний китовый промысел Советский Союз прекратил в 1987 году. Уже после распада Союза были опубликованы данные о нарушениях советскими флотилиями квот МКК.

Сегодня в рамках аборигенного промысла в Чукотском автономном округе ведется прибрежная добыча серых китов по квотам МКК и белух по разрешениям, которые выдает Росрыболовство.

Заключение

Когда был введен запрет на коммерческий промысел, начала восстанавливаться численность горбачей и синих китов в отдельных районах Мирового океана.

А вот популяции гладких китов в северном полушарии по-прежнему находятся под угрозой полного вымирания. Такие же опасения вызывают гренландские киты Охотского моря и серые киты в северо-западной части Тихого океана. Слишком поздно удалось остановить варварское истребление этих морских млекопитающих.