Сцена охоты

Скачать

презентацию

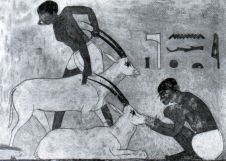

Сцена охоты на берегах Нила. Гробница Хнумхотепа II в Бени-Хасане (XX в. до н. э.). В живописи снижается пафос монументальности, особенно в искусстве местных школ, проявляется оттенок обиходности. А отсюда усиление жанровых «вольностей» в трактовке сюжетов, в композиции.

Картинка 45 из презентации «Архитектура и искусство Древнего Египта» к урокам МХК на тему «Древний Египет»

Размеры: 394 х 442 пикселей, формат: jpg. Чтобы бесплатно скачать картинку для урока МХК, щёлкните по изображению правой кнопкой мышки и нажмите «Сохранить изображение как. ». Для показа картинок на уроке Вы также можете бесплатно скачать презентацию «Архитектура и искусство Древнего Египта.ppt» целиком со всеми картинками в zip-архиве. Размер архива — 4197 КБ.

Древний Египет

«Особенности культуры Древнего Египта» — Название реки Волги. Сравнение горы Богдо с пирамидами. Сравнение. Знакомство с поэзией Мордовиной. Переселение народов. Путешествие в страну мертвых. Сильный ветер. Стихи Н.А.Мордовиной о родном крае. Волга. Лотосные поля. Баскунчак. Озирис. Храмы. Белуга. Казахская легенда. Египетские фараоны. Воскресение из мертвых.

«Культура Древнего Египта» — Плывущая девушка. Статуэтка, найденная в усыпальнице Рамсеса II. Роспись. Гигантомания. Портрет царицы Нефертити. Искусство Древнего Египта. Ларец. Плакальщики. Изображение царя и царицы. Рельеф. Храм в Луксоре. Золотая маска царя. Статуэтки жрицы. Рельеф храма в Долине царей. Голова царицы Нефертити.

«Древняя письменность египтян» — Работа с термином. Амон-Ра. Школа и научные знания. Египетские папирусы. Игра «Светофор». Письменные принадлежности. Кого готовила школа. Иероглифы. Сложное письмо. Особенности древнеегипетского письма. Письменность и знания древних египтян. Медицинские знания. Тайна египетских иероглифов. Какой способ записи удобнее.

«История искусства Древнего Египта» — Вельможа. Проход к пирамидам. Главное помещение. Изобразительное искусство. Достижения в медицине. Пирамиды. Искусство древнего Египта. Изобразительное искусство Древнего Египта. Особые правила. Архитектура. Представление об уникальности. Иероглиф. Храмы. Урок-презентация. Египетские пирамиды. Явление природы.

«Египетская архитектура» — Внутри пирамид. Множество гробниц. Архитектура страны фараонов. Города мёртвых. Время. Мертвое тело. Современные египтологи. Первые фараоны. Многие тела не разлагались. Пирамиды. Вспомогательный город. Факты о пирамидах. Самые известные пирамиды. Построение пирамид. Слово «пирамида». История. Погребение.

«Пирамиды Древнего Египта» — Развалины храма Сфинкса. Учёные. Высота. Период Древнего царства. Роберт Бьювел. Центральная выемка. Отражение. Египетские пирамиды. Погребальные камеры. Пирамида Микерина. Культура и искусство Древнего Египта. Доисторический период. Удивительные вещи. Дотошные исследователи. Пирамида Хеопса. Пирамиды в Гизе.

Всего в теме «Древний Египет» 24 презентации

Древний Египет. Новое царство. Роспись гробницы в Фивах. Охота на водяных птиц.

В эпоху Нового Царства живопись заметно усовершенствовалась. Благодаря сочетанию различных тональностей (трех желтых и бурых и двух красных, голубых и зеленых) художники сумели запечатлеть в своих композициях совершенно неизвестные до той поры цветовую градацию и светопроницаемость. Одним из самых превосходных прототипов этого обновления является сцена, относящаяся к гробнице должностного лица времен XVIII династии Небамуна (Фивы), которая изображает покойника во время охоты на птиц на болотах (Лондон, Британский музей)

Роспись гробницы Небамуна, «писца, который ведет счет зерну», включала несколько замечательных сцен, запечатлевших для вечности самые радостные моменты его земной жизни. Одна из лучших композиций представляет охоту на водяных птиц в нильских зарослях: юный вельможа Небамун, стоя на окруженной цветами лодке и держа приманку — трех голубых цапель, — готовится метнуть бумеранг в стаю взлетевших из кустов фазанов. Писца сопровождают его жена и дочь. Красивая и нарядно одетая женщина, изображенная чуть позади мужа, держит в руках большой букет белых лотосов, а маленькая обнаженная девочка, сидя в лодке и придерживаясь за ногу отца, тянет из воды огромный цветок.

Чтобы подчеркнуть высокое положение Небамуна, художник значительно увеличил размеры его фигуры. Изображения людей строго подчинены канону: лица и ноги показаны сбоку, глаза и плечи — в фас, а тела имеют условный символический цвет. Но сама картина охоты, изобилующая яркими красками и множеством занимательных подробностей, почерпнутых из жизненных наблюдений, полна радости и движения. В воздухе порхают бабочки, среди потревоженных птиц можно различить гусей, уток, трясогузок и сидящую на гнезде цаплю. Жадный дикий кот изловчился и в прыжке схватил сразу трех птиц. Художник показывает даже то, что человек не может увидеть, например плавающих под водой огромных карасей.

Населенные всякой живностью, нильские заросли превращаются в плодоносный, утопающий в цветах рай, где повсюду трепещет жизнь и господствует красота. Звонкие голубые, золотые и белые цвета росписи также напоминают о небесной реке в «стране блаженных», где люди смогут вечно наслаждаться, созерцая прекрасное. Жанровая сцена оказывается исполненной глубокого символизма. Удачная охота Небамуна — это знак его победы над природной стихией и смертью, залог возрождения в вечности. Рыжий кот, умело расправляющийся с добычей, — воплощение солнечного божества, прогоняющего мрак.

Сцена охоты древний египет

В 21 веке до н.э. началась борьба за новое объединение Египта. Оно было нужно основной массе рабовладельцев, так как способствовало надлежащей организации орошения полей страны: поскольку вся оросительная система Египта питалась от одной реки, только единое государственное управление этой системы могло обеспечить ее успешную эксплуатацию и дальнейшее расширение.

Двадцать первый век был еще полон напряженной борьбы между номами. Победителями вышли южные номы, во главе которых стояли правители Фив. Эти номархи, получив власть над всей страной, образовали XI династию фараонов. Положение их, однако, было еще сложным: сопротивление со стороны правителей номов Среднего Египта не прекратилось и после их покорения. Эти номы благодаря своему выгодному экономическому и географическому положению получили известную самостоятельность уже в конце Древнего царства и особенно окрепли в период распада государства. Однако первые цари, фиванцы, не сочли еще возможным принять для укрепления своего положения столь решительные меры, к каким прибегли их преемники, перенесшие столицу в центр непокорных номов. При XI династии столицей остаются Фивы, где и стали строиться теперь царские гробницы.

| Рис. 21 Усыпальница Ментухотепа I в Дейр-эль-Бахри. Реконструкция. |

Оформление этих гробниц представляет собой своеобразный компромисс — сочетание пирамиды с обычной для номарха скальной гробницей. Наиболее значительным из подобных памятников была усыпальница царя Ментухотепа I в Дейр-эль-Бахри (Рис. 21). По древней традиции к ней из долины вела огражденная каменными стенами дорога в 1200 м длиной и в 32 м шириной. Главную часть усыпальницы составлял заупокойный храм, расположенный на террасе, перед которой был устроен портик; посередине портика пологий подъем вел на вторую террасу, где находился второй портик, окружавший с трех сторон колонный зал. В центре зала возвышалась сложенная из каменных глыб пирамида, основанием которой служила естественная скала. Из западной стены зала был выход в открытый двор с портиками, за которым находились крытый колонный зал (гипостиль) и святилище. Часть гипостиля и святилище были вырублены в скале, а гробница фараона — под колонным залом.

Усыпальница Ментухотепа была выдающимся памятником времени XI династии. Удачный выбор места и смелое применение увенчанных пирамидой колоннад позволили зодчему достигнуть гармонического сочетания двухъярусного леса колонн с бесконечными вертикалями скал, хорошо выделявших ярко сверкавшее на солнце желтовато-белое здание храма.

На стенах храма были высечены рельефы, по содержанию близкие к памятникам Древнего царства. Они отличаются той четкостью линий и тонкостью выполнения, которая выдает уверенную руку большого мастера, прекрасно овладевшего лучшими традициями мемфисского искусства. Мы знаем и имя ведущего скульптора, работавшего в храме Ментухотепа, — его звали Иртисен. Это был крупный художник 21 века до н.э., изобретатель особо прочных инкрустаций, передавший свое искусство сыну, также крупному мастеру, занявшему должность начальника работ. На заупокойной плите Иртисена сохранилась интереснейшая надпись: «Я был художником, опытным в своем искусстве, превосходящим всех своими знаниями. Я умел (передать) движение фигуры мужчины, походку женщины, положение размахивающего мечом и свернувшуюся позу пораженного. выражение ужаса того, кто застигнут спящим, положение руки того, кто мечет копье, и согнутую походку бегущего. Я умел делать инкрустации, которые не горели от огня и не смывались водой. Никто не превосходил меня и моего старшего сына. Я видел творение его рук как начальника работ в каждом ценном камне, от серебра и золота до слоновой кости и эбенового дерева».

На рубеже 21 и 20 веков до н.э. египетский престол переходит к новой, XII династии. Положение первых фараонов этой династии было еще недостаточно твердым. Средние номы продолжали тайное сопротивление и неоднократно устраивали заговоры с целью захвата престола. Недаром читаем мы в «Поучении Аменемхета I (2000-1980 гг. до н.э.) своему сыну Сенусерту I (1980-1960 гг. до н.э.)» следующие мрачные слова: «Берегись подданных. не приближайся к ним и не оставайся один. Не доверяй брату, не знай друга, да не будет у тебя доверенного, ибо это бессмысленно. Когда ты спишь, то охраняй сам свое сердце, ибо в день несчастья не имеет человек поддержки».

Несмотря на сложную политическую борьбу, Аме-немхет I и его преемники, опираясь на основную массу рабовладельцев, сумели сохранить единство страны и укрепить ее внутреннее и внешнее положение. Была расширена оросительная система, основа экономики Египта: в Фаюме началось строительство новых ирригационных сооружении. Для улучшения руководства этим строительством Аменемхет I перенес столицу из родного нома в Фаюм, что имело также и политическое преимущество: новая столица оказывалась в центре непокорных номов, что облегчало борьбу с ними. Недаром Аменемхет I и назвал свой новый город Иттауи — «Захват обеих земель» (то есть всего Египта). Одновременно с укреплением внутреннего положения страны шло завоевание соседних областей, в первую очередь Нубии, откуда поступали золото и рабы.

Общий хозяйственный подъем, рост ряда городов, усилившийся обмен — все это способствовало расцвету культуры. Время Среднего царства справедливо считается одним из наиболее значительных периодов в истории культуры и искусства Древнего Египта.

Искусство Среднего царства представляло собой сложное явление. В условиях отмеченной политической борьбы и фараоны и номархи, естественно, использовали также искусство. Еще первые фараоны-фиванцы, желая подчеркнуть законность обладания престолом, стремились подражать памятникам могучих владык Древнего царства.

Важным моментом явилось возобновление строительства царских гробниц снова в виде пирамид. Первым начал сооружать свою усыпальницу в виде пирамиды тот же Аменемхет I, который решился при этом поместить ее уже на севере, порвав связь с гробницами предков, — шаг достаточно трудный, если учесть мировоззрение древних египтян.

Стремление фараонов начала XII династии подражать памятникам Древнего царства заставило египетских зодчих вернуться к образцам этого периода. Планировка пирамид и заупокойных храмов начала XII династии и их взаимоотношение полностью совпадают с расположением усыпальниц фараонов V-VI династий.

Однако вследствие изменившихся экономических условии сооружение гигантских каменных пирамид было уже невозможно, что и отразилось на масштабах и технике пирамид XII династии. Размеры этих пирамид значительно уменьшились, например, пирамида Сенусерта I имела 61 м в высоту. Строительным материалом служил теперь в основном кирпич-сырец, причем резко изменился способ кладки пирамиды. Основу ее составляли восемь капитальных каменных стен, расходившихся радиусами от центра пирамиды к ее углам и к середине каждой стороны. От этих стен под углом в 45 градусов отходили другие восемь стен, промежутки же между ними заполнялись обломками камня, кирпичом или песком. Пирамиды облицовывались известковыми плитами, соединявшимися друг с другом деревянными креплениями. Такая облицовка в основном только и сдерживала здание пирамиды Среднего царства; не удивительно поэтому, что эти пирамиды в настоящее время представляют собой груды развалин. Разумеется, в момент сооружения пирамид недостатки техники были скрыты облицовкой, и внешне пирамиды начала Среднего царства точно воспроизводили тип усыпальницы царей Древнего царства. Так же как и раньше, к восточной стороне пирамиды примыкал небольшой по сравнению с самой пирамидой заупокойный храм, от которого шел проход к храму в долине.

Следование древним образцам в начале Среднего царства характерно и для официальной скульптуры, рельефов и росписей. Так, статуи Сенусерта I из его заупокойного храма в Лиште стилистически весьма близки аналогичным по назначению статуям периода Древнего царства (например, фараона Хафра): эти памятники хотя и воспроизводят портретные черты определенного царя, но передают их схематично, обобщенно и идеализированно. Застывшая поза, заглаженность округлых мускулов, слабо моделированные глаза повторяют древние образцы, стремясь создать прежний идеализированный образ царя-бога.

В равной степени следование искусству Древнего царства наблюдается и в росписях гробниц придворной знати. Это ясно видно при сравнении сцены охоты в пустыне в гробнице визиря Антефокера в Фивах с подобной же сценой в заупокойном храме фараона Сахура. Перед ними такая же часть пустыни, огороженная сеткой, внутри которой загнаны звери; так же слева и в той же условной позе, что и фараон Сахура, изображен Антефокер: он бежит, слегка касаясь земли, и, не целясь, пускает стрелу. За ним идет его оруженосец, изображенный согласно традиции в два раза меньше его самого. Звери в загоне расположены, как и раньше, рядами, причем показательны совпадения в трактовке отдельных зверей: на росписи гробницы Антефокера изображены — такой же бык, пронзенный стрелами и падающий у ворот загона, такая же гиена, перегрызающая попавшую ей в переднюю лапу стрелу, такая же собака, вцепившаяся в горло опрокинутой ею антилопы. Таким образом, сцена охоты Антефокера в основных чертах воспроизводит композицию, созданную в Древнем царстве. Подобное повторение древних образцов прослеживается в искусстве начала Среднего царства и на ряде других сюжетов.

Иным характером отличаются памятники, созданные в ряде местных центров, в частности при дворах правителей номов, расположенных в Среднем Египте. Именно в этих центрах развивались более передовые художественные направления в искусстве начала Среднего царства. И это было совершенно закономерно. Политическую и экономическую самостоятельность, которую приобрели эти номы в конце Древнего царства, не смогли окончательно побороть и подчинившие их фараоны-фиванцы. Номархи Среднего Египта в 20 веке до н.э. еще чувствовали себя хозяевами своих областей. В своем обиходе они подражали обычаям царского двора, вели летоисчисление по годам собственных правлении, строили храмы и пышные гробницы, окружая себя зодчими, скульпторами и художниками. Вместе с политическим ростом столиц этих номов росло и их значение как художественных центров. Работавшие здесь мастера, унаследовав традиции искусства Древнего царства, творчески его переработали и создали памятники, имевшие большое значение в сложении нового направления в искусстве Среднего царства. Известная самобытность общественной среды способствовала преодолению местными художниками ряда традиции: для их произведений характерны поиски новых способов передачи окружающего мира, что соответствовало новым задачам, стоявшим перед искусством и вызванным всей сложившейся к началу 20 века исторической обстановкой.

Падение Древнего царства нарушило казавшиеся незыблемыми устои. Были годы, когда власти земного бога — фараона — не существовало. Многие издревле сложившиеся представления подвергались переоценке. Литературные произведения сохранили нам даже отражение скептического отношения к вере в загробную жизнь. Так, в знаменитой «Песне арфиста» говорится:

«. Покоятся боги, бывшие прежде, в своих пирамидах,

Погребены мумии и духи в своих гробницах.

Слыхал я слова Имхотепа и Хардедефа,

Изречения которых у всех на устах,

А что до мест их — стены их разрушены,

И мест этих нет как не бывало.

Никто не приходит оттуда, чтобы поведать нам о их пребывании,

Чтобы укрепить наше сердце,

Пока вы не отправитесь в то место, куда они ушли.

Заставь же свое сердце забыть об этом!

Следуй сердцу своему, пока ты жив!

Возложи мирру на твою голову,

Оденься в тонкие ткани,

Умащайся прекрасными, истинными мазями богов,

Умножай еще более свои наслаждения,

Не давай своему сердцу огорчаться,

Следуй желанию его и благу твоему,

Совершая свои дела на земле согласно велению твоего сердца,

И не печалься, пока не наступит день плача по тебе!

Не слушает ведь жалоб тот, чье сердце не бьется,

И плач не вернет никого из могилы.

Итак, празднуй радостный день и не печалься,

Ибо никто не уносит добра своего с собой,

И никто из тех, кто ушел туда,

Еще не вернулся обратно!».

Подобные явления имели существенное значение для формирования идеологии египетского общества и, в частности, способствовали известному росту индивидуалистических стремлений. Новое объединение Египта не могло полностью восстановить прошлого, общественные условия в стране значительно изменились, возросла самостоятельность местных центров, увеличилось значение средних слоев населения, начала развиваться городская жизнь. Поиски более конкретных знаний в период Среднего царства привели к ряду достижений египетской науки (в частности, к открытиям математики и медицины), к явному росту реалистических тенденции в литературе («Повесть о Минухете» и др.) и искусстве.

Раньше и ярче всего эти тенденции проявились в искусстве местных центров Среднего Египта. Здесь находятся замечательные памятники 20-19 веков до н.э. — скальные гробницы номархов.

Высоко над Нилом, около современного поселения Бени-Гасан видны портики, украшающие входы в гробницы древних правителей нома «Белой Антилопы». Особенно хороши они при закате, когда сверкающий диск солнца, опускаясь на западе за Ливийские горы, заливает ярким розовым светом скалы восточного берега и колонны гробниц Бени-Гасана особенно четко выделяются на лилово-синем, почти черном фоне темнеющих стен.

Бени-Гасан привлекает внимание строгостью своих форм и красотой расположения. «Этот архитрав прекрасен своею простотою, — писал А. С. Норок, — его поддерживают две небольшие колонны, иссеченные в скале, и к удивлению путешественника, видимые им колонны принадлежат ордеру, который называется обыкновенно дорическим». И действительно, здесь уже в 20 веке до н. э. египетские зодчие создали тот тип колонны, который вошел в историю архитектуры под греческим названием.

Внутри стены гробниц и в Бени-Гасане и в соседних областях (современные Эль-Берше, Меир и др.) покрыты интереснейшими росписями и рельефами. Люди, погребенные здесь четыре тысячи лет тому назад, устраивали эти гробницы не только с целью обеспечивать своей душе загробное существование: они хотели оставить в потомстве память о себе как о заботливых, опытных хозяевах и храбрых воинах. Отсюда — те картины подлинной жизни египетской провинции 20 века до н.э., которые развертываются на стенах гробниц номархов Среднего Египта (илл. 22, 23). Мы видим работы земледельцев и ремесленников, сцены, рисующие управление областью, развлечения знати — охоту, спорт, игры.

| Рис. 23 Кормление антилопы. Роспись гробницы Хнумхотепа II в Бени-Гасане. |

Изображения на стенах дополняются написанными тут же автобиографиями номархов, изложенными прекрасным литературным языком. Отражая реальные события жизни, автобиографии воспроизводили общую обстановку и передавали конкретные эпизоды, казавшиеся важными владельцу данной гробницы. Несмотря на определенную идеализацию вельможи, реалистическая направленность содержания автобиографии номархов еще в 21 веке стала наиболее важным их элементом, который усиливался в условиях общей исторической обстановки жизни средних номов. Автобиографии сыграли определенную роль в развитии реалистических стремлений и в литературе и в искусстве Среднего царства. Именно на их основе развивалась реалистическая повесть («Синтухет»), и художники, изображая те же события на стенах гробниц, стремились воспроизводить их со всей доступной им конкретностью.

Сравнение одинаковых по тематике сцен из этих гробниц и из гробниц придворной знати наглядно показывает их различия.

Характерна в этом отношении сцена охоты в пустыне на рельефе в гробнице номарха 14 нома Сенби. Хотя построение сцены в общем остается прежним (слева — охотник, справа — загон) и многие фигуры зверей имеют свои прототипы в Древнем царстве, тем не менее все изображение явно отличается большим реализмом. Вместо условного расположения зверей по рядам они даны на разных уровнях на фоне песчаных холмов пустыни. Сенби изображен в естественной живой позе: он остановился на бегу и, опираясь на левую ногу, внимательно целится в намеченного зверя. Спутник Сенби — одного с ним роста, причем оба они одеты так, как фактически и одевались воины-охотники. Не менее своеобразна и сцена охоты в гробнице номарха 15 нома Тхутихотепа, где престарелый номарх стоит около загона, опираясь на посох и кутаясь в плащ, и наблюдает, как охотятся его сыновья.

Новую трактовку прежних сюжетов мы часто находим и во многих других случаях, особенно в сценах различных работ, где художник, изображая представителей низших слоев населения, был менее .связан каноном. Встречаются и новые сюжеты, таково известное изображение прихода кочевников.

| Рис. 24 Дикая кошка. Роспись гробницы Хнумхотепа II в Бени-Гасане. |

Особенно больших успехов достигали художники областей Среднего Египта при изображении животных, где они также были меньше стеснены каноном. В знаменитых росписях со сценой охоты среди нильских зарослей из гробницы номарха 16 нома Хнумхотепа II дана новая трактовка природы зарослей папирусов с летящими птицами и охотящимися дикими кошками. И птицы и животные изображены в различных живых позах (Рис. 24-25); новшеством является и богатство красок: применены не только новые оттенки (густо-оранжевый, желтовато-серый и др.), но даются переходы от одного цвета к другому.

| Рис. 25 Удод. Роспись гробницы Хнумхотепа II в Бени-Гасане. |

Серебристая голубизна чешуи на спине рыбы незаметно переходит в розовато-белую окраску брюшка, голубой затылок цапли — в желтовато-белую шею. Росписи отличаются смелым сопоставлением цветовых пятен: на фоне нежной зеленой листвы акации выделяется яркое оперение сидящих на ее ветвях птиц — оранжевого с черно-белыми крыльями удода (Рис. 25), белогрудого сорокопуто-жулана с голубой головкой и коричневыми крыльями и других. Интересно дана расцветка кошки, где художник при помощи серовато-коричневых мазков по желтому фону попытался передать пушистую шерсть животного.

Египетские художники прекрасно знали и любили природу родных им нильских зарослей; не удивительно, что изображения этих зарослей так полно отражают кипевшую в них жизнь — различных птиц, их гнезда с птенцами, рыб в нильских волнах, мелких хищников, охотящихся среди папирусов. Эти росписи напоминают полные таких же внимательных наблюдений над природой строки гимна Нилу, сложенного в это же время. Великий поток — кормилец Египта прославляется как источник жизни для всей страны: от его высокого или, наоборот, низкого разлива зависит голод или изобилие для ее обитателей:

«Слава тебе, Нил, выходящий из земли,

Приходящий, чтобы оживить Египет.

Владыка рыб, вожатый пернатых,

Творящий ячмень, создавший эммер.

Если он медлит — замыкается дыхание,

И все люди бледнеют.

Если же он выходит, — земля в ликовании,

И все живое в радости.

Наполняющий амбары, расширяющий закрома,

Заботящийся об имуществе бедняков!»

Созданные в городах Среднего Египта скульптуры также отличались новыми чертами, причем и здесь определяющим моментом явилось преодоление традиционной каноничности, борьба за создание близких к действительности образов. К сожалению, до нас не дошли монументальные скульптуры, о существовании которых сообщают рельефы из гробниц номархов. На стене гробницы правителя «Заячьего нома» Тхутихотепа есть сцена доставки колоссальной статуи этого номарха, достигавшей 6,5 м в высоту. Перевозка такой статуи, высеченной из редкой по размерам глыбы алебастра, представляла огромные трудности. Надпись около изображения рассказывает о тяжести передвижения статуи «для сердец людей», так как дорога сама была из «твердого камня». При приближении к городу все население выбежало встречать статую, даже «старик опирался там на ребенка». На рельефе статую тянут четыре отряда людей, причем два средних составляют воины и жрецы, два крайних — жители западной и восточной частей нома. Позади статуи создавший ее скульптор Сеп, сын Нахтанха.

Особый интерес представляют находимые в гробницах группы деревянных статуэток слуг и рабов, подчас изображающие целые бытовые сцены. Здесь и пастухи со своими стадами, и мастерская ткачей, и кухня в доме богатого вельможи, и лодка с гребцами, и носильщики, и отряды воинов, вооруженных то луками, то копьями и большими щитами. Эти статуэтки, помещавшиеся в гробницы для служения вельможе в потустороннем мире, отличаются разнообразием поз, живостью и непосредственностью. В них особенно чувствуется связь с народным искусством, они полны подлинной жизненной правдивости.

Достигнутые мастерами среднеегипетских номов успехи имели большое значение для дальнейшего развития искусства Среднего царства. Новый стиль настолько отвечал изменившимся требованиям жизни, что постепенно был воспринят официальным искусством и нашел свое отражение даже в царском портрете. Это было облегчено тем, что по мере укрепления власти фараонов-фиванцев отпадала потребность в подражании образцам Древнего царства. Перед придворными мастерами уже с середины 20 века до н.э. вставала новая задача.

В целях своего прославления фараоны развернули храмовое строительство и стремились поставить в храмах возможно большее количество своих изображений, причем царские статуи помещались и вне храма. Такие статуи становились как бы памятниками живому правителю страны, они должны были прославить его мощь и в то же время закрепить в сознании народа конкретные черты данного фараона. Эти статуи-памятники, иногда огромных размеров, должны были иметь уже иной облик, и их развитие пошло по пути создания возможно близкого к оригиналу портрета. Свое завершение это новое направление официального искусства нашло в замечательных статуях фараонов Сенусерта III и Аменемхета III (19 век до н.э.), являющихся исключительными по выразительности образцами египетского портрета (илл. 26-27). Резкий, подчеркнутый реализм отличает эти суровые, властные лица. Вся структура лица дана здесь совершенно иначе, чем это было в царских статуях начала Среднего царства.

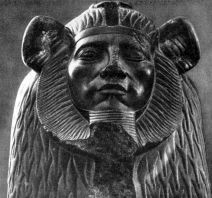

| Рис. 27 Статуя фараона Аменемхета III в виде сфинкса. |

Глаза уже не лежат прямо и плоско, почти на уровне всего лица — они поставлены наклонно и глубоко сидят в орбите. Все лицо проработано, ощущается его костяк, мускулы, складки кожи. Резкая игра светотени приобретает все большее значение и делается определяющей чертой нового портретного стиля. Живыми кажутся теперь суровые, властные лица царских статуи, и характерно, что именно статую выбирает Сенусерт III, когда ему нужен памятник для новой границы Египта, далеко продвинутой к югу его походами. В надписи на поставленной тут же плите Сенусерт III призывает своих потомков сохранить эту границу и говорит, что статуя поставлена здесь для того, чтобы они за нее сражались.

Ко времени правления Сенусерта III обстановка в стране уже была не той, которую застали первые фараоны-фиванцы. Начатая ими борьба против номархов привела к решительному укреплению царской власти, чему способствовали победоносные войны и успешная хозяйственная политика внутри страны. Знать постепенно начала стремиться к сближению с двором и к обладанию высшими придворными и государственными должностями.

Изменившаяся обстановка отразилась и на положении художественных школ. Ведущее значение приобрели придворные мастерские, где работали теперь лучшие мастера, местное же искусство начало следовать их творчеству, утратив свою передовую роль.

Значительные изменения произошли и в области архитектуры. Укрепление экономики позволило усилить строительство. Царские усыпальницы начинают увеличиваться и завершаются грандиозным заупокойным ансамблем Аменемхета III в Хавара. Хотя и здесь пирамида была сложена из кирпича и только облицована известняком, однако в ней был ряд особенностей; например, примечательна была погребальная камера, высеченная из цельной глыбы отполированного желтого кварцита. Особенную же известность получил заупокойный храм при пирамиде. Прославившийся под именем Лабиринта, этот храм, по мнению Геродота, был даже замечательнее пирамид Древнего царства. Его описали многие античные авторы как одну из важнейших достопримечательностей Египта. Раскопки подтвердили эти .описания. Храм занимал площадь в 72 тысячи кв. м и состоял из многочисленных залов и молелен, украшенных скульптурами и рельефами. Столь резкое увеличение масштабов пирамидного храма Аменемхета III, в корне изменившее соотношения отдельных частей всего комплекса зданий царской гробницы, подчеркивало роль этого храма как центра общегосударственного культа фараона. Это подтверждается и характером скульптур внутри храма и сооружением неподалеку от него двух колоссов Аменемхета III из желтого блестящего кварцита, достигавших вместе с пьедесталами 18 м высоту. Такое оформление пирамидного храма полностью отвечало изменившемуся значению царской власти.

Стиль заупокойного храма отличался строгой монументальностью, чему способствовали большие плоскости каменных монолитов перекрытий и ряды монолитных же колонн. Колоннады Лабиринта исполняли ведущую роль в оформлении и являлись его характерной особенностью.

Зодчие Среднего царства вообще значительно шире применяли колонну, чем их предшественники. Начало этому было положено опять-таки мастерами средних номов. Увеличение размеров скальных гробниц номархов, естественно, вынуждало зодчих применять и большее количество колонн. В результате мы видим и развитие портиков и появление трехнефных залов с более высоким средним нефом. Одновременно обогащается и форма колонн. Помимо прежних типов зодчие Среднего царства широко применяют колонны с каннели-рованными стволами, увенчанными прямоугольными абаками (так называемые протодорические колонны), и создают новый тип колонн, капители которых украшены рельефными головами богини Хатор. Новым в храмовом строительстве было появление и пилона, то есть оформление ворот в виде двух башен с узким проходом между ними. Перед храмом ставились два обелиска, верхушки которых, покрытые позолоченной медью, ярко горели на солнце.

О гражданской архитектуре Среднего царства стало возможным судить после раскопок города около пирамиды Сенусерта II в Кахуне.

Массивная стена делила город на две части. В большей, восточной части находились дворец, дома знати, склады, в западной ютились маленькие домики ремесленников. Все здания были кирпичные. Дворец и дома знати имели каменные косяки, деревянные или каменные колонны, расписные стены, бревенчатые или кирпичные сводчатые потолки. Дом знатного человека занимал площадь размером около 41,4х59,4 м и имел около семидесяти помещений. В центре дома находился зал с колоннами, вокруг которого были расположены внутренние комнаты. Дома же в западной части города представляли собой жалкие лачужки, состоявшие вместе с дворами из четырех помещений. Улицы города были слегка наклонены к середине, где находились выложенные камнем стоки.

Художественное ремесло получило в Среднем царстве значительно большее развитие, что было обусловлено усилением роли местных центров и общим ростом городской жизни. В известной степени этому способствовало и возросшее в итоге захватнических походов богатство знати и увеличившийся приток золота, слоновой кости и ценных пород дерева.

Ремесленники, развивая традиции мастеров Древнего царства, создают в это время немало нового. По-прежнему много и хорошо обрабатываются различные камни, изготовляются сосуды, подголовники, жертвенники. Каменные сосуды иногда украшаются массивными золотыми поковками. Значительно улучшившаяся техника фаянсовых изделий позволила изготовлять сосуды красивых расцветок, главным образом в разнообразной гамме ярких синих и зеленых тонов, а также применять подглазурную роспись. Очень интересны прекрасные фаянсовые статуэтки гиппопотамов и посох Аменемхета III, спаянный из отдельных цветных стеклянных палочек так, что в разрезе получается имя царя. Дальнейшее развитие получает обработка металла. Появляются сосуды из бронзы новой формы и лучшей выделки. Особенных успехов достигают ювелиры, освоившие новый прием — зернь. Сохранившиеся диадемы в виде венков, ожерелья, подвески, перстни и другие предметы отличаются тонкостью исполнения, разнообразием форм, умелым выбором и расположением орнамента для каждой вещи. Особенно развиваются в это время орнаменты из лотосов и папирусов, а также розетки. Все это оживляется вставками из цветных камней и паст (Рис. 28).

Таким образом, мы видим, что Среднее царство было важным и плодотворным периодом в истории египетского искусства. Наряду с творческой переработкой наследия Древнего царства оно создало много нового. Трехнефное построение зала с приподнятым средним нефом, пилоны, колоссальные статуи, поставленные вне здания, увеличение заупокойного храма по сравнению с самой пирамидой, рост реалистических тенденций и блестящее их проявление в ряде памятников — таков вклад мастеров Среднего царства в сокровищницу египетского искусства.

Матье М. Э. «Искусство Древнего Египта»

Москва, 1961 г.