Охота и крестьянские промыслы на дореволюционных фото

| Категория: | Старые фото |

|---|

| Опубликовал: svasti asta, посмотрело: 13 222, фото: 47

Содержание:

По количеству пчелиных семей Вятская губерния занимала одно из первых мест в России: 14024 пасеки в среднем по десять ульев. Вначале пчеловодство было в форме «бортничества» — сбора меда диких пчел. Люди находили в лесу деревья с дуплом – «колоду» отпиливать и ставить поближе к дому. Из нескольких таких колод получалась «пасека». В конце XIX века появились рамочные ульи. Средняя доходность от колоды была 16,5 фунта в год, а от рамочного 26,5 фунта. Фунт меда стоил 22,5 копейки. Кроме того пчелы давали воск для изготовления свечей. Пчеловоды были зажиточными людьми.

Для ловли рыбы использовали сети, бредни, удочки, острогу, «сак» (наметку). На реке делали запруду – «язовище» и ставили «морды» и «рукава» из ивовых прутьев. Этим способом можно было ловить рыбу и зимой, и летом.

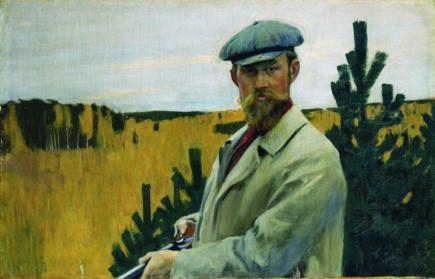

Для охоты на зверя и птицу использовали разные орудия и приспособления: сети, силки, петли, ловушки и так далее, а с появлением пороха и ружей, главным способом этого промысла стала ружейная охота с использованием охотничьих собак.

↑ Кустарные промыслы Вятского края

В натуральном хозяйстве крестьян было много домашних кустарных промыслов: плели лапти и корзины, делали самодельные орудия труда, деревянную и глиняную посуду, берестяные бураки, занимались прядением и ткачеством, мастерили телеги и сани, сельхозинвентарь — соху, борону, грабли, вилы, лопаты, хомуты, седла, сбрую, варили деготь, гнали скипидар, драли ивовую кору для дубления кожи, катали валенки, вили веревки, делали рыболовные снасти и множество других занятий и дел.

Своими руками делали все, что требовалось для жизни.

Позднее, с переходом к товарно – денежному хозяйству некоторые нужные вещи стали покупать на базаре: разные промышленные товары, привезенные из других городов – хлопчатобумажные и шелковые ткани, металлические изделия, украшения, галантерею и парфюмерию, кондитерские изделия, фрукты, чай, сахар и так далее.

Крестьяне продавали на базаре продукты земледелия и животноводства, кустарные изделия.

Автор краевед: Александр Краев, Шабалинский район, село Новотроицкое, Вятский край

Мода и культура

Вы здесь

Русская охота. Как охотились на Руси

Охота на Руси была неотъемлемой частью историко-культурного наследия. В отличие от европейских стран, охота имела статус не столько бытовой, сколько промысловой. Не было антуражно-ритуальных и трофейных составляющих, а весь процесс разделялся на звероловство и собственно саму охоту с целью получения определенной добычи.

Промысловая составляющая оказала сильное влияние на формирование традиций и всего, что с ними связано – это охотничьи собаки, соколиная охота, глухариные тока, подсадные утки. Некоторые виды промысла были заимствованные, но именно на Руси они получили развитие, возводимое в ранг охотничьего искусства, а не пустого развлечения.

Традиции русской охоты

Охота на Руси с древних времен была свободной, доступной для всех, но князья пользовались особыми привилегиями, что обуславливалось высоким рангом и богатыми угодьями. Традиционным было разделение на ловчие пути, которые, в свою очередь, делились на станы с деревнями и починками, управляемыми отдельными ловчими.

По производству охоту можно разделить на промысловую и звероловство, царская и княжеская охота разделялись на псовую и птичью. Именно охота с обученными ловчими птицами стала истинно царской забавой, доступной только князьям. Специальные ловчие занимались обучением «выношенных» кречетов, соколов или ястребов, которые могли ловить мелких животных и диких птиц. К псовой охоте подходили столь же серьезно, занимаясь разведением восточных дорогих пород и местных борзых.

Царская охота велась под руководством охотников определенного ловчего пути, псовников и ловчих. Царская псарня до 1616 года находилась в Белом Царевом городе, после – была переведена в Москву на Старое Ваганьково. Для соколиной и звериной охоты имелись специальные лошади.

Оружие было самым разнообразным, это могли быть вилы, рогатины, протазаны, копья или лучки со стрелами, в более позднее время охотники начали использовать огнестрел – самопалы, пищали, пистолеты и карабины.

Популярность того или иного способа охоты во многом зависела от периода царствования. Если для крестьян основным оставался промысел при помощи подручного оружия, то для царской охоты использовались специально обученные животные. При Петре II наибольшее распространение получила псовая охота с участием егермейстеров, во время царствования Анны Иоанновны – травля животных и соколиная охота с использованием ружей. В 1827 году указом императора Николая I соколиная охота прекратилась, осталась только псовая и ружейная, а ловчие пути были перенесены сначала в Петергоф, а затем в Гатчино.

Виды русской охоты

Наибольшее распространение получила промысловая охота с целью добычи шкурок куницы, бобра, белки или соболя. Пушнина добывалась преимущественно в западных регионах, куницы, белки и бобры – в полосе широколиственных лесов и лесостепи. Большое значение имела охота на диких копытных – косулю, лося, сайгака, благородного оленя. В большом количестве сетями отлавливались птицы, включая лебедей. В Московии обычным делом считалась охота на выдру и бобра, но после XVIII века она постепенно уступила место отлову тетеревов, лисиц, зайцев и лося.

Любительская русская охота поражала своим размахом, содержанием и многообразием форм. Наиболее древней считается охота с ловчими птицами – ястребами, соколами, беркутами, которая пришла из стран Малой Азии и Юго-Восточных регионов. Она считалась признаком могущества и силы, являлась привилегией князей и царей, часто вместе с обученными соколами использовались подсокольи собаки.

Псовая охота была доступна крупным помещикам и боярам, чаще всего охотились на зайца, лисицу, волка. Ружейная охота начала активно развиваться в конце XV века, наибольший расцвет наблюдался в XIX веке, вытеснив псовую и соколиную из-за большей эффективности и дешевизны. Такой охотой могли заниматься практически все, промысел осуществлялся не только на птицу и зверя, но и на рыбу. Именно ружейная охота стала толчком к накоплению богатейших знаний о животном мире, поведении и местах обитания отдельных животных.

Русская охота отличается богатейшими традициями, оказавшими сильное влияние на культуру. Последние годы наблюдается тенденция к возрождению этих традиций, наблюдаются положительные сдвиги в организации заповедников, создании профессиональных школ охотоведения.

История охоты в России

Охота — древнейшее занятие человека. Она давала первобытным людям все необходимое для существования — пищу, одежду. Позднее охота превратилась из необходимости в благородное развлечение.

Охоту на Руси любили все князья и государи. Они понимали, что охота – это не просто забава, но и прекрасный способ поддерживать свое физическое здоровье. Охота в Древней Руси была целым ритуалом. В ней участвовали много людей разных сословий. На охоту выезжали в сопровождении дружины, нарядно одетые, а в случае большой добычи отмечали удачную охоту пирами и празднествами.

Для охоты отводились огромные по территории охотничьи угодья, покупались и выращивались лучшие породы охотничьих собак, отлавливались и обучались ловчие птицы. Разновидностей охот было много, но наибольшей популярностью пользовались соколиная и псовая охоты.

Первые псовые охоты на Руси появились в начале XV в. Об этом имеются сведения, содержащиеся в грамотах от 1410, 1504 гг. Псовая охота была доступна крупным помещикам и боярам.

В XVI и XVII веках достигает наибольшего расцвета соколиная охота, которой занимались в основном царский двор, бояре, приближенные к ним служилые люди. При царе Алексее Михайловиче возникло даже специальное ведомство соколиной охоты — Сокольничий путь, на службе которого состояло до ста сокольничьих.

Тогда же было создано и первое в России руководство по охоте — «Урядник сокольничьего пути», написанное, по свидетельству историков, самим царем. Пожалуй, именно в «Уряднике» впервые говорится об охоте как о великолепном времяпровождении, замечательном досуге, прекрасном отдыхе.

В Древней Руси право охоты принадлежало всем. Многие охотничьи угодья были общедоступными. Даже тогда, когда к XIX в. происходило деление охотничьих угодий на государственные и общинные, охотиться можно было в любом лесу.

Ружейная охота начала активно развиваться в конце XV века, наибольший расцвет наблюдался в XIX веке, вытеснив псовую и соколиную из-за большей эффективности и дешевизны. Такой охотой могли заниматься практически все, промысел осуществлялся не только на птицу и зверя, но и на рыбу. Именно ружейная охота стала толчком к накоплению богатейших знаний о животном мире, поведении и местах обитания отдельных животных.

Самыми зрелищными и масштабными были царские охоты. При царском дворе содержалось множество слуг, занимавшихся организацией и проведением охоты: ловчие, псари, ястребятники, борзятники, тенетники (владеющие сетями-тенетами), сокольники, загонщики, и т. п. А также охотники, специализирующиеся на ловле отдельных видов животных: тетеревятники, бобровники, медвежатники, ловцы заячьих, лебединых и т. п.

Взять хотя бы охоту 1860 г., устроенную для Александра II в Беловежской пуще. Для ее организации и проведения были привлечены около 3 тыс. человек, подстрелено около ста самых разнообразных животных – лосей, кабанов, зубров, лисиц и т. п. Конечно, за царствующих особ всю основную работу выполняли рядовые охотники. Если для обычных людей охота была суровой необходимостью, то для князей и государей это было развлечение, в результате которого отстреливалось огромное количество животных.

До XIX в. не проводилось никаких законодательных попыток как-то упорядочить охоту. Поэтому она проходила по тем неписаным правилам, которые складывались из поколения в поколение. В начале XIX в. делаются попытки законодательного регулирования охоты. Создается Московское императорское общество разведения охотничьих и промысловых животных и правильной охоты. Возглавлял это общество Великий князь Владимир Александрович в период с 1872-го по 1909-й г.

Впоследствии охотничьи организации стали образовываться и в других областях Российской империи. К концу XIX в. начали выпускать специализированные охотничьи издания.

В 1893 г. был принят закон «Об охоте», который в основном пытался регулировать любительскую охоту. Однако этот документ практически никаких кардинальных изменений в вопросы охоты не внес. Его нормы носили скорее декларативный характер, а на практике охота осуществлялась по тем же самым принципам, что и до принятия данного документа.

С приходом советской власти ситуация с охотой кардинально меняется. Государственные интересы становятся преобладающими. Все охотничьи угодья признаются государственной собственностью. А право на охоту получают все желающие при наличии у них соответствующего разрешения государственных органов.

Характерной особенностью того времени является то, что охоту стали рассматривать как вид спорта. А во многих городах образовывались даже специальные спортивные охотничьи комитеты. Такой подход к охоте был совершенно неуместным, так как приводил к ненужному отстрелу животных.

Сразу после Октябрьской революции правительство страны предпринимает шаги, направленные на развитие охотничьего хозяйства. В мае 1918 года и в июле 1920 года В. И. Лениным подписаны первые декреты об охоте, которыми установлено всеобщее право на охоту, приняты меры к сохранению и увеличению численности ценных зверей и птиц. Организуются заповедники и заказники, где под защитой человека находятся редкие виды охотничьей фауны.

По декрету от 20 июля 1920 г. право охоты предоставлено всем гражданам повсеместно, за исключением «участков, где охота регулируется особыми правилами». Установлено, что удостоверением на право охоты является охотничий билет. Введены правила охоты и установлена ответственность за их нарушение.

В 1920 г. также создается государственный орган, который занимался управлением в сфере охотничьего хозяйства — Главохота. В 1940 г. была организована Госохотинспекция, переименованная в 1944 г. в Главохоту с территориальными подразделениями на местах. На эту организацию была возложена ответственность за проведение мероприятий по восстановлению охотничьих хозяйств, разрушенных в годы войны, контроль за численностью и отстрелом тех животных, которые причиняли вред народному хозяйству (волков, лисиц, кабанов и т. п.). На эту же организацию была возложена и функция по борьбе с незаконным отстрелом животных и птиц.

Охота не потеряла своего значения и в настоящее время, так как она считается основным способом природопользования. Так, в целом ряде местностей охота для многих людей служит средством основного или дополнительного заработка, а для жителей некоторых районов (например, Крайнего Севера) остается главным, жизненно необходимым делом.

В 1990-х г., с переходом российского государства на рыночную экономику, многие охотничьи угодья переходили к отдельным лицам и организациям. Сначала на правах аренды, а потом и частной собственности.

В настоящее время принято много нормативных документов, регулирующих различные вопросы, связанные с охотой: порядок ее осуществления, сдачи шкурок животных и т. п. Основными видами охоты являются: любительская, спортивная и промысловая охота. Охота может осуществляться с использованием огнестрельного охотничьего оружия, самоловами, с ловчими птицами и охотничьими собаками.

Классификация охоты проводится также в зависимости от объекта охоты:

- охота на диких зверей: таких, как волки, лисицы, лоси, кабаны, медведи, зайцы и др.

- охота на пернатую дичь: самыми распространенными объектами такой охоты являются утки, рябчики, тетерева, глухари, гуси, вальдшнепы.

Русская охота отличается богатейшими традициями, оказавшими сильное влияние на формирование культуры — языка, искусств, легенд и верований. Сейчас в арсенале охотника большое количество разнообразных средств охоты, снаряжения, современного оружия, что позволяет получить от охоты максимальное удовольствие.