Сплав по реке Чулым

Пятый год подряд мы устраиваем круиз на плоту по реке Чулым. Выехали в пять утра из с.Зырянское в направлении с. Чердаты, что в томской области.

2-На месте собираем плот из камазовских камер и брусков.

4-Спуск судна на воду,главная задача не йобнуться с небольшого ярика в воду.

5-Пока остальные работали я решил половить чебачков на опарыша, спустя десяток рыбок была поймана на маленький крючок щучка на полкило, видимо совершила неудачный бросок за чебаком и зацепилась ко мне. (потом мы ее съели)

7-Финальный этап зашивания досками,все делалось шуруповертом и бензиновым генератором.

8-Сверху застилаем тентом.

9-Установили флаг, разложили все вещи.

10-Фото команды перед отплытием.

11-90% работы по передвижению плота делает течение и ветер,но чтобы не затащило в коряжник или на мель на посту всегда 2 гребца.

12-На первом привале приготовили макарохи с тушняком, лучшее блюдо когда нет времени заморачиваться на уху и очень питательное.

13-Весь путь был хороший ветер

14-На первый ночлег остановились в небольшом островке.

15-Нашли какую то цепь с тросом,эксперты в недоумении,кто то говорит что это для буксировки катеров, кто то про сплав леса.

18-Утренний улов на фидер, клевал исключительно лещ, а у друга он исключительно не клевал, только разная мелочь.

19-Да мы поймали пару стерлядок (ебучие браконьеры) сожрали там же сырыми с солью и перцем.

20-Чистил рыбу и бросал весь их богатый внутренний мир в воду,на это действо слетелось около 7-8 коршунов,никогда не видел их в таком количестве сразу.Они поднимали остатки от рыбы с воды.

21-Перед атакой. Птицы ни разу не промахнулись собирая свою добычу.

22-В сантиметрах от воды.

23-Покупал гречку по 14р за килограмм.

24-Когда выходило солнце успевали искупаться.

25-Проплывали мимо базы отдыха, там была какая то свадьба и гребанного тамаду было слышно за папу километром до базы и после нее.

27-После базы отдыха решили плыть домой без ночлега, чтоб отдохнуть перед работой дома. Но пошел ливень и спутал все карты, все промокли до нитки,ветер стих, течение тоже замерло. Стемнело быстро на воде был плотный туман,2 наших прожектора не помогали, приняли решение заночевать на ближайших песках .Утром мы поняли что это решение спасло наш плот и возможно нас самих, после песков начиналось узкое место реки и по обоим берегам завалы из коряжника, идти нужно было ровно по центру, в таких местах гребли все члены экипажа. В общем фотографий этого момента путешествия нет.

Тут мы уже приплыли в конечную точку назначения.

28-Почти все наши вещи выложенные на берег.

Ёжики.ру

Загадки Солгонского кряжа

Загадки Солгонского кряжа

«Загадки Солгонского кряжа»

отчет о поисково-исследовательских экспедициях

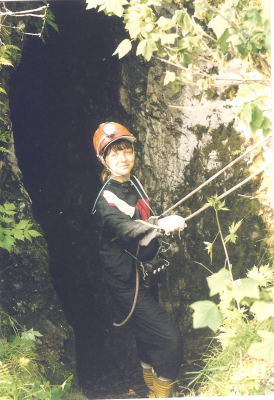

Юные туристы детского клуба «Стрела» города Красноярска начали исследовать Солгонский кряж еще с 1988 года – искали Солгонские пещеры (фото входа Таможенской- Октябрьской пещеры). В 1991г. путешествовали по Солгону со сплавом по р. Чулым от поселка Балахта до города Назарово. В 1998г.- уже с другим поколением следопытов лазили по хребтам северо-западной части кряжа, в верховьях красавицы-речки Агаты, левом притоке Чулыма, в поисках «Александровских пещер». Сплавлялись по Чулыму с 1999 по 2004г. (Про пещеры напишу отдельно).

Во время экспедиции по Солгону 1999г., со сплавом по реке Чулым от Балахты до села Шадрино Козульского района, у нас появились первые сведения о лагере политзаключенных в горной тайге в районе кордона лесников Таможенка. На кордоне мы встретились с жителем города Красноярска, уроженцем бывшей таежной деревеньки Таможенка, Глушковым В.В., приехавшим в отпуск на свою «малую родину» «поклониться могилам предков». От него услышали такую историю: «Гора называется «Катушка» (в устье ручья Талинового) потому, что в довоенные и военные годы здесь был лагерь политзаключенных, занимавшихся лесозаготовками. Зимой склон горы над Чулымом поливали водой сверху донизу, наращивали лед, а по образовавшейся ледяной катушке спускали бревна к реке. Весной сплавщики, наемные рабочие из деревень Причулымья, делали плоты и сплавляли лес вниз по Чулыму, до Назарово. Некоторые заключенные, не выдержавшие неимоверный каторжный труд и адские условия жизни в холодных сырых бараках на болоте, сами бросались по ледяной катушке вниз вместе с бревнами… Сбежать из такого лагеря было невозможно – кругом глухая непроходимая горная тайга, а за малейшие провинности охранники расправлялись с заключенными жестоко – расстреливали на месте. До сих пор в устье речки Талиновой, впадающей в Чулым, можно встретить куски колючей проволоки».

Глушков В.В. поведал нам полулегендарную историю о лагере политзаключенных 1937-1939г.г., в котором был отряд православных священников – 30 человек, заготавливающих лес примитивными лучковыми пилами, и лагере репрессированных калмыков в годы Великой Отечественной войны, всех погибших от голода и морозов за одну зиму. Репрессированные литовцы, латыши жили в самой Таможенке, в домах, в лучших условиях, чем калмыки. Прибалты прибыли в Сибирь с нормальной теплой одеждой и личными вещами. Калмыков же выгоняли из родных домов «в чем мать родила» и загоняли в товарные вагоны, как скот. «В верховьях речки Таможенка были бараки калмыков, человек 200, живших без охраны» (по словам Говоровой В.Ф.).

В августе 2000г. уже целенаправленно мы искали в селах Причулымья старожилов – выходцев из бывшей деревни Таможенка, свидетелей страшных событий в годы политических репрессий, фактов трудной, непростой истории нашего многострадального Отечества. Мы делали копии со старых фотографий, в основном, военных и послевоенных лет, записывали рассказы – в населенных пунктах Балахтинского, Назаровского, Козульского районов: Кызылка, Курбатово, Подсосное, Шадрино.

Живые в настоящее время очевидцы полит.лагерей на Солгоне 1937-1939, 1940-х годов, были в то время еще детьми. Таможенцы рассказывали о своих детских эмоциональных впечатлениях и запомнившиеся рассказы их родителей, работавших в лагерях. Сейчас они, явно частично путают, искажают истинные факты, в т.ч. сроки нахождения, контингент лагерей заключенных на Солгоне. Из их противоречивых рассказов непонятно, какой контингент был в лагерях в годы войны в верховьях речек Таможенка, Березовая, ручья Талиновый.

Голосова Валентина Филипповна (1927 года рождения), жительница Таможенки с 1937 по 1963 год, проживающая в настоящее время (на год отчета – 2005г.) в селе Подсосное Назаровского района рассказала: «В годы войны в верховьях Таможенного ручья, от Чулыма на восьмом километре, были 3-4 барака, лагерь зэков, где я работала поваром. Там был отряд сосланных священников. Один из них — Замятин Александр Исакиевич, мой родной дядя, был осужден на 10 лет и сослан из Челябинской области в Таможенский лагерь. В последние годы заключения он был расконвоирован, но за активную пропаганду православной веры среди жителей деревни ему еще добавили два года.» После этого он был освобожден, долго жил и проповедовал в селе Аммала (12 км от Таможенки), по словам других свидетелей – лет до 90. Это была неадекватная, легендарная личность в Причульмье, достойная отдельного исследования и описания.

Священники легкими лучковыми пилами пилили огромные деревья, вручную таскали на себе бревна по просекам горы Рудник (см. фото). Заготовленный лес подвозили к Чулыму на лесовозных санях-«ледянках» с помощью быков и огромных лошадей-тяжеловозов.

Голосова рассказала нам страшную историю: «Калмыков пригнали этапом под зиму, полураздетых, а продукты для них завезти «забыли». Местные жители ничем не могли им помочь. Наша деревня Таможенка маленькая – в горах, таежная, огороды небольшие, земля неплодородная. Мы сами в войну зимой ходили 12 километров за перевал, в деревню Аммала, чтобы купить ведро перемороженной картошки… Все калмыки в Таможенке умерли от голода или замерзли за зиму. Их не хоронили. Весной оттаявшие останки растаскивали собаки…».

И все же заключенным местные жители старались помочь по мере своих возможностей. Когда заключенные под строгой охраной работали рядом с Таможенкой (разгружали, складировали бревна) ребятишки тайком подсовывали между бревен буханку хлеба. И если охранник это увидел, он отбирал хлеб, другой отворачивался, «не замечая» происходящее.

Интересные сведения о политзаключенных и репрессированных на Солгоне нам предоставили жители села Подсосное Турок Виктор Филиппович (1929года рожд., бывший лесничий района Таможенки), Турок Геннадий (родился в 1952г. в Таможенке) и Парфенов Анатолий: «В 1937-39 годах лагерь был на речке Талиновой. Это здесь был отряд политических заключенных – 30 православных священников. В 1939г. лагерь году был уже закрыт. Заключенных переслали в Решоты…На пригорке в устье Талиновой речки – барсучьи норы. Это было кладбище репрессированных латышей… Во время войны латыши, литовцы жили в Таможенке, зэки на реке Березовой».

В 1950-х-начале 60г.г. в Таможенке было около 60 жилых домов, в деревне Талиновка, в устье Талиновой, – около 50. Действовала паромная переправа через Чулым. Леспромхоз перестал работать в начале 1960-х годов, жители Таможенки и Талиновки стали выезжать, вывозить дома в села Шадрино и Подсосное.

До 2001 года оставался один дом лесника кордона «Таможенка». Дом сгорел. Ныне на месте Таможенки и Талиновки, деревенских кладбищ непроходимые заросли крапивы и малины…(см. фото)

Остался ли кто в живых из «таможенских» калмыков и политзаключенных с Талиновки? Какова их судьба в дальнейшем, после Таможенской каторги?

Грудинова Людмила Антоновна. Чисто про пещеры — в следующий раз.

Вход в пещеру Таможенскую(Октябрьскую, Солгонскую?)

Мы ее искали как Октябрьскую.

На лесозаготовках с лучковыми пилами: репрессированная калмычка, эвакуированная Ленинградка,

местная сибирячка, репрессированный литовец (копия с фото 1945 г.)

Бригада сплавщиков леса плотами по Чулыму от Таможенки до г.Назарово

(копия фото 1945-46 г.г.)

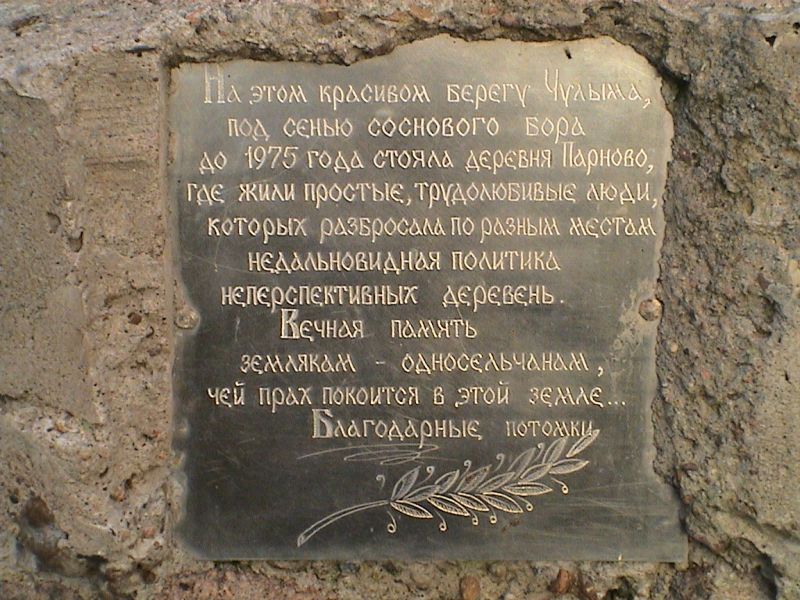

памятная доска на бетонной плите по маршруту на Чулыме

Бывший причал старинного (с середины 18 века) таможенного

кордона и советской деревни Таможенка. На горизонте —

место каторги политзаключенных 1940-х г. гора Рудник.

Мы делали восхождение.

Re: Загадки Солгонского кряжа

Попался еще материал из этой серии.

История деревни Таможенка тоже не ординарная.

В XVII веке по Чулыму проходил старинный сибирский путь из Томска на Енисей (Длинный же он был!). Ведь всего несколько километров не доходит до встречи с Енисеем Чулым в районе села Новоселово и будто по чьей-то всесильной прихоти резко поворачивает русло на северо-запад преодолевать горную преграду Солгонского кряжа. Во второй половине XVIII века по весне на баржах отвозили хлеб, скот вниз по Чулыму и Оби в северные районы. Для контроля за торговыми караванами, добычей пушнины и рыбы в центре Солгона был создан контрольный пункт — таможня, который позднее вырос в деревню. В 1950-х — начале 60-х г.г. в Таможенке было около 60 жилых домов, жители работали на лесозаготовках в леспромхозе. Действовала паромная переправа через Чулым. Леспромхоз перестал работать в начале 1960-х годов, жители деревень Таможенка и Талиновая стали выезжать, вывозить дома в села Шадрино и Подсосное.

Ныне на месте Таможенки и Талиновой, деревенских кладбищ — непроходимые заросли крапивы, конопли и малины… Недавно мне рассказали, что кто-то из любителей чулымских сплавов установил на высоком берегу Чулыма, на месте бывшей деревни Таможенки, высокий деревянный крест.

А еще мы искали на Солгоне пещеру с легендарным «колчаковским золотом».

Из местной легенды: «Колчаковцы отступали с боями, под давлением партизанской армии Кравченко и Щетинкина. Они ехали на конях через Солгон по берегу Чулыма по бездорожью, буреломам. Награбленное богатство, золотые предметы запрятали в гроте, недалеко от берега реки». Думали наши краеведы, где бы это могло быть. Таможенская пещера далеко и высоко от Чулыма. И только в 2005 году, впервые увидев вход в пещеру в устье речки Барсук, на высоте 3 м от воды, в 10 м от Чулыма, решили, что здесь «золото Колчака»! Тем более, что местные ребята находили в ней патроны времен гражданской войны. Но. пещера в метрах 10 от входа капитально обвалилась, видимо, не очень давно, т.к. (далее продолжение легенды) «пещера была очень длинная. Ход шел до церкви в селе Подсосном». Это скорее сказка, а не легенда. Здесь км 5 по низкой, местами заболоченной местности, с оврагами и ручьями! Кстати, православная церковь в Подсосном была построена во второй половине XIX века на самом высоком месте села, издалека видном с Чулыма. Церковь закрыта в 30-е годы XX века. Позже, как и в других сибирских селах, здесь были склады, хранилище зерна. В настоящее время – здание церкви в плачевном состоянии. Но все равно видны удивительные для отдаленного маленького сибирского селения величественные округлые формы белоснежного строения, чувствуется одухотворенность его ваятелей.

Причулымье сохранило множество мест, где человеческая деятельность не изменила созданного природой облика горно-таежных ландшафтов. Не зря здесь организован государственный заказник. Рослые смешанные леса из могучих лиственниц, нежных берез, коренастых сосен и разнообразный животный мир придают Солгону особую привлекательность. Латышев В.Л. в книге «По Причулымью» романтично описал красоту речки Агаты (ударение на последний слог, местные жители постоянно поправляли наше произношение на второй слог): «Чистые речные воды в глубокой долине смотрятся словно синевато-дымчатое агатовое ожерелье в изумрудной оправе таежных склонов прибрежных сопок…». Протекает река Чулым через Солгон всего км в 40 южнее города Красноярска, а ребята с большим удивлением и восторгом любовались здесь журавлями, цаплями, огромными птицами похожих на гусей ярко-оранжевого цвета, треугольниками больших стай уток… Как-то на наших глазах таймень так увлекся охотой за рыбкой, что с грохотом и брызгами залетел на нос катамарана (не вру – я не рыбак), сердито посмотрел на нас: помешали охоте (это я вру), и, не мешкая, спрыгнул в воду. Рыбина была см 50 в длину…

А медведя здесь мы встречали не обычного – бурого, а черного. Весь «народ» пошел в верховья ручья Талинового искать пещеру, а я с двумя самыми юными туристятами осталась в лагере на берегу Чулыма. К крайней палатке подошел медведь, встал на задние лапы и, склонив набок голову, стал спокойно рассматривать, наверное, впервые в жизни, жилье людей. Это был красавец ярко-черного блестящего цвета с большим белым галстуком на шее. Полюбовавшись зверем, я решила, что для него «хорошего помаленьку» – еще наповадится приходить в лагерь, и резко засвистела из спортивного свистка, который всегда был при мне. Мишка, естественно, опустился на все четыре лапы и обиженный удрал по глухомани в гору.

Про неведомого «хозяина», нечто мистическое Солгона, раскрою впервые. К сведению, по воспитанию — я атеист.

Привольный Чулым с балахтинских лугов узкой лентой резко врезается в горный массив. Простор широкой долины среди полей сменяется мрачноватой горно-таежной местностью, глубоким узким ложем реки, течение становится все быстрее. Через несколько сот метров от входа в Солгон слева виден от самого верха горы скальный обрыв. Иногда среди его трещин просматриваются черты лица, похожего на человеческое. Я предлагаю ребятам прямо на плаву: «Давайте, попросим все вместе «хозяина Солгона», чтобы принял нас с теплом, отпустил с добром». Все согласились, кроме одного Саши, юноши 16-и лет. Он стал подсмеиваться над странной туристской традицией, выдумкой про «хозяина».

Через два дня группа под руководством трех взрослых педагогов, опытных туристов, возвращаются поздно вечером с безрезультатных поисков Талиновской пещеры в базовый лагерь, да еще без этого самого парня. Он потерялся! Его до темноты искали на хребте. Не смотря на то, что были заданы четкие границы поиска, Саша явно перевалил в долину соседней речки, хорошо бы – параллельной Талиновой, а не по другую сторону основного хребта. Я переживала, чтобы у него не произошла встреча с медведями, которые развелись здесь в последние годы неимоверно. Мне казалось, что я ему внушаю: не нужно паниковать, а идти вниз по ручью до Чулыма. Его руководителей успокаивала, что он взрослый мальчик и придет к большой реке. С рассветом я подняла взрослых и сказала им уверенным, ровным, каким-то не своим голосом: «Берите байдарку и плывите вниз вдоль берега. Саша вас ждет». Все смотрели на меня удивленно – откуда я это знаю? А я не знаю, откуда я знаю. Через час Саша был в лагере, вполне оптимистичен, без малейших признаков подавленности.

Дальше – больше. С этой группой не только новую пещеру, но даже и давно мне известную пещеру Таможенскую не нашли. Ее приходится каждый раз искать, такой к ней путь 8 км от от Чулыма по буреломам и дебрям малинников. Чтобы всех зря не мучать, в км 2 от пещеры отправила трех разведчиков пройти поверху горы, где есть точные приметы подхода к пещере: сужение гребня хребта, выходы небольших скал, известняка. И что же! И эта компания не явилась до темноты к основной группе. Как я не доказывала оставшимся двум руководителям, что не нужна нам «холодная ночевка», нужно возвратиться в базовый лагерь! Разведчики в темноте нас на 100% не найдут в тайге на склоне необъятной горы, а спустившись к Чулыму, выйдут в лагерь. Так и получилось. Троица во главе с руководителем пронеслась по хребту над пещерой, а потом до темноты спускалась к Чулыму по соседнему логу и ночевала в лагере.

В общем, «хозяин» не пустил эту группу в свой подземный мир…