Царская забава: Как в России появилась соколиная охота, и кто из царей был её ярым поклонником

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

Зарождение соколиной охоты

Родиной соколиной охоты считается Восток, а именно древняя Месопотамия. Изображение охотника с птицей на руке было найдено на стене старинной ассирийской крепости Дур-Шаррукин и датируется примерно 700 годом до нашей эры, то есть временем правления Саргона II.

В древнем Китае и Монголии императоры с огромным удовольствием проводили время на соколиной охоте. Археологи находили священные эмблемы древнего Египта, относящиеся к 1500–1300 годам до нашей эры. Насколько развита была такого рода охота в такие давние времена, сейчас уже сказать невозможно. Но то, что она существовала, это факт.

Что касается Европы, то до нее охота с ловчими птицами добралась позднее. По утверждениям некоторых историков, идея такого развлечения возникла в Риме, примерно в конце четвертого века.

Модное увлечение средневековья

В средние века соколиная охота стала одним из самых любимых развлечений знати. Первым учебником, помогающим разобраться в «птичьем» деле стал трактат «Искусство охоты с птицами», написанный в первой четверти XIII века императором Священной Римской Империи Фридрихом вторым.

Прошло два столетия, и в «Книге святого Албана» появилось утверждение, что только знатный человек царских кровей имеет право держать для охоты птицу. Речь в книге шла о сапсане, но надо отметить, что в широких кругах охота с любой птицей называется соколиной. В дальнейшем практически во всех странах этот вид охоты полностью перешел под монаршее крыло.

Знатных мальчиков с детства обучали непростому искусству охоты с птицей. Они должны были уметь поймать птенца сокола или иной птицы, правильно ухаживать за ним и обучать его. Птица должна была понимать хозяина и слушаться. Жесты, свист – эти знаки крылатый охотник впитывал с детства. Ценилось умение выследить добычу и броситься на нее сверху, а потом, по зову хозяина, вернуться на его руку, обтянутую кожаной перчаткой.

Птицы-охотники ценились на вес золота, а в Англии за их кражу можно было лишиться жизни.

Лучший подарок на Руси – сокол

На Руси упоминания о соколином дворе князя Олега относятся к IX веку. При Ярославе Мудром птичья охота была привычным делом. В текстах Поучения Владимира Мономаха также есть строки о пернатых охотниках. А во времена Ивана Грозного было создано учреждение, которое отвечало за птиц, их содержание и подготовку к охоте — Сокольничий приказ. Если вспомнить Слово о полку Игореве, то и там говорится об охоте с соколами.

Птицы так ценились, что были самым лучшим подарком. Их вместе с роскошными мехами и костью моржа отсылали ордынским ханам. Три кречета приравнивались к трем жеребцам! Зарубежные правители и прочие важные лица также получали птиц в подарок, но, увы, не всегда сокол, беркут, кречет или иной хищник переживал долгую и тяжелую дорогу.

В начале XII века увлечение охотой на Руси достигло пика. Новгородский князь Всеволод Мстиславович, например, был так занят своими соколами, что получил упрек от новгородцев. Такие же попреки через столетие услышал и Ярослав.

Хобби Тишайшего

При царе Алексее Михайловиче соколиная охота расцвела необычайно. Три тысячи птиц (ястребы и соколы) – именно столько их было в богатой царской коллекции. Увлечение формировалось под влиянием воспитателя царя, Бориса Морозова.

Для ухода за птицами царь держал не менее трех сотен смотрителей. Царь так любил соколиную охоту, что запрещал беспокоить его в это время под страхом смерти, а ворота города запирали до окончания мероприятия.

Алексей обожал своих птиц и гордился ими. Немногие особы получали разрешение взглянуть на пернатых, это была великая честь. Например, ее удостоился посол из Саксонии Август Фон Мейерберг. Тишайший придумывал и знал наизусть имена всех своих питомцев. А они и вправду были великолепны! Это был российский эксклюзив: места отлова, дороги, по которым птиц везли, методы дрессировки – все это составляло государственную тайну, нарушение которой каралось по закону. Ловцы (помытчики) везли соколов с Беломорского побережья, с Урала, Заволжья. Это была престижная должность, не облагаемая повинностями.

Птиц надо было хорошо кормить, чтобы они чувствовали себя прекрасно и были полны сил. Для этого была введена голубиная повинность: крестьянин обязан был сдать два голубя с одного двора. Для содержания голубей-закланников был создан Голубиный двор, где будущие символы мира ждали своего часа.

Охота была красочным зрелищем. Сокольничему полагался красный с золотом кафтан, сапоги из сафьяна, имеющие длинные загнутые носы, шапка из бархата с оторочкой соболем, невероятно красивая перчатка, инкрустированная драгоценными каменьями. Этим фантазия старинных модельеров не ограничилась, и птицы тоже были наряжены по-царски. Им надевали красивые нахвостники и нагрудники, их лапки обнимали кожаные кольца, на голове находился клобук (шапка, которая должна была закрывать глаза), поводок был свит из крепких позолоченных нитей. На шее висел маленький колокольчик.

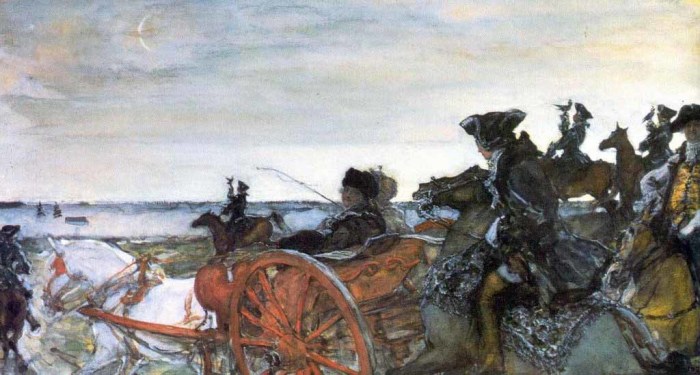

Алексей Тишайший был так увлечен охотами, что готов был проводить их каждый день. Поскольку это было очень дорогое удовольствие, то царь ввел в моду мини-охоты, которые могли проводиться до двух раз в день. Вместе с царем на охоту выезжали сокольничьи, охотники, солдаты-охранники, повара и другие служители двора. Иногда количество людей переваливало за тысячу.

Излюбленным местом для царской охоты было Подмосковье. Порой компанию ему составляла царица и сыновья Петр и Федор. Как ни странно, процесс охоты нисколько не занимал Петра, ему было совсем неинтересно, чего не скажешь о Елизавете Петровне, которая частенько выезжала под Люберцы поохотиться. В дальнейшем на соколиные охоты выезжала Екатерина, Петр II, но того размаха и блеска, который любил царь Алексей, уже не было.

Последняя царская охота

Шли годы, соколиная охота постепенно теряла свою популярность. В последний раз официальная царская охота была проведена в 1856 году, а поводом для этого стала коронация Александра II.

Это не означает, что больше охот с соколами и другими ловчими птицами не проводилось, но они были скромными, редкими, Кроме того, на хищных птиц было объявлено «гонение» — их стали истреблять как угрозу поголовью выращиваемых крестьянами кроликов и кур.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Высокого сокола лет

Соколиная охота издавна была любимой потехой бояр, князей и государей. Первые сведения о соколиной охоте можно найти в «Сказании о ловах князей киевских» Сементовского. В XIV веке были утверждены особые великокняжеские слуги — сокольники. Людей, которые добывали ко двору (ловили) ловчих птиц, называли помыт-чиками.

В 1550 г. были утверждены новые придворные чины — сокольничий и ловчий. К этому времени относится и учреждение «Сокольничаго Приказа». Наиболее полного расцвета соколиная охота имела при царе Алексее Михайловиче, который был истым «достоверным» охотником, его не пугали ни дождь, ни слякоть, ни холод.

Алексей Михайлович оставил нам знаменитый «Урядник Сокольничаго пути» (1656 г.). Слово «урядник» означало изложение правил, уряда или распорядка. Все учреждения соколиной охоты назывались сокольничьим путем.

«Безмерно славна и хвальна челига кречатья добыча», до сих пор «добродушна и приветлива правильных ястребов и челигов ястребьих ловля», и поэтому нам радостен «высокого сокола лет». В этих словах заключена поэзия соколиной охоты. Конечно, для каждого достоверного охотника интересна добыча, но важнее «высокого сокола лет», который нельзя сравнить ни с чем. Славились своим «летом» кречеты, самые крупные из соколов. Особенно красив челиг — так называли самцов. Чудесные черные глаза, и они кажутся еще чернее от белого цвета перьев. По описаниям Н. И. Кутепова, автора книг по царской охоте, кречеты занимали первое место в царской соколиной охоте, лучшие экземпляры привозили из Сибири.

В царской соколиной охоте были дикомыты и молодики. Дикомыты — это кречеты, помытившиеся, то есть перелинявшие еще на воле; они трудно «вынашивались» (натаскивались), и поэтому сокольники предпочитали молодиков, которые в свою очередь делились на гнездарей, то есть взятых еще птенцами из гнезда, и слетков («перелетных»), когда они покинули гнезда и свободно летали вместе со старыми. Царские кречеты отличались ярким оперением. Были кречеты красные, крапленые, цветные. Красные были самыми дорогими, в особенности самки, потому что они были крупнее и сильнее самцов, но последние превосходили самок в резвости полета. Кроме кречетов в царской соколиной охоте были еще дермлиги, кобчики, ястребы и орлы. Сергей Тимофеевич Аксаков отождествлял «дермлигов» с дербниками. Эта птица очень мала, не более кобчика, но соединяет в себе лучшие свойства ястреба и сокола, то есть бьет птицу сверху и «ловит в угон».

Особенно ценились «выношенные», то есть подготовленные к охоте кречеты с «великим верхом», или ставкой.

Для того чтобы «заразить» (поразить) птицу, сокол должен взлететь на определенную высоту, чтобы стремглав кинуться на свою добычу. Такой взлет называли ставкою. Ценились соколы, которые делали несколько ставок, не били птицу с первой ставки, а как бы играли. Чем выше ставки, тем стремительней удар сокола, тем выше прелесть соколиной охоты. У каждого сокола «свой верх». По описаниям Н. И. Кутепова, царь Алексей Михайлович очень любил кречетов с «великим верхом», когда сокол, едва раздвинув крылья, легкими и изящными взмахами утопал в воздухе, словно купаясь, взбирался все выше и выше. В восхищении сокольники говорили: «Угодительна и потешна дермлигова перелазка и добыча»; полет такой птицы по выражению «урядника» — «добровиден».

Слово «перелазка» означало особый перелет дермлига с быстрым, ловким и метким летом. Кобчик — это птица, которая бьет сверху, как бы «черкает», и «перелазка» его особенно восторгала своим изяществом сокольников, потому она так «угодительна и потешна».

Самым трудным была дрессировка ловчих птиц. Искусством «вынашивать», воспитывать птиц, натаскивать их для охоты, особенно отличались предок А. С. Пушкина — Гаврила Пушкин, а также Афанасий Матюшкин, старший подсокольничий Петр Семенович Хомяков.

Вынашивание ловчих птиц начиналось «держанием». «Держать» сокола или кречета значило не давать птице заснуть в течение трех-четырех суток. Это поручалось самым опытным и надежным сокольникам. Держанье начиналось с того, что на голову птицы надевали колпачок — «клобучок», а на ноги — кожаные путы — обносцы, и оставляли птицу без пищи. Когда птица была выдержана, с нее снимали колпачок. Этот прием вынашивания в XVII веке называли «клобучечить сокола». Попадались соколы своенравные, упрямые, и про них говорили: «К клобученью жестоки», но были птицы и очень смирные.

Как только птица была «исклобучена», ее начинали «вабить». На старинном соколином языке это означало приманивать к корму. Вабилом был кусок мяса или убитая птица. Затем птицу вынашивали в поле и «вабили с вервью», то есть на длинной веревке или шнуре, привязанными к «обносцам». Сокол должен пролететь небольшое расстояние и сесть на руку сокольника для получения корма. Потом птицу вабили к лошади.

Самое трудное — искусство «вынашивать», воспитывать птиц, натаскивать их для охоты.

Когда сокол привыкал к сокольнику, к лошади, собакам и знал убитую птицу, делали «напуск» или «выпуск»: перед соколом пускали живую несвязанную птицу. Напуск производился с особой осторожностью и по указанию царя Алексея Михайловича.

Одновременно с выпуском соколов приучали возвращаться к охотнику с пойманной добычей. Это называлось «ворочать сокола». Алексей Михайлович наказывал сокольникам почаще «челигов напускать на дикое, чтобы молодежь не остербла», то есть не переросла. Иногда молодого челига пускали со старым, опытным кречетом, чтобы перенимал приемы охоты.

Царские соколиные охоты отмечались с большой парадностью. С царем ехали 300 разнаряженных жильцов, которые отвечали за ночлег. За жильцами ехали 300 конных стрельцов по пяти в ряд. Сам царь ехал в английской карете, возники (лошади) с немецкими перьями, «на возницах кафтаны бархатные и шапки с соболем и перьями». Для ловчих птиц был «свой наряд» — полевой и парадный, последний изготовляли из дорогих материй, шелка и бархата. Украшения были из золота, серебра, жемчуга и дорогих камней.

Назначение клобучка — закрывать птице глаза. Клобучки изготовлялись из бархата и обшивались жемчугом. Были также клобучки сафьянные, шитые золотом и серебром. Бархат был самый дорогой — персидский и турецкий золотого цвета или алого. «Отыкались» клобучки еще цевками (моточками) из золота. К клобучкам пришивали золотые завязки в виде шнурка. Нагрудники и нахвостники также делались из дорогого бархата, низанного жемчугом «в перье», то есть перистым узором.

Сильце — это шнурочек, подвязанный поверх обножей, это служило для прикрепления кольца, через которое продевался должник — шнурок для того, чтобы можно было спускать птицу с руки — «отказывать». Колокольцы делались из серебра и привязывались к хвосту птицы или же прикреплялись у обножий. По звуку колокольчиков сокольник определял направление отлета ловчей птицы. Ценность наряда согласовывалась с достоинством птицы. Царские кречеты блистали золотом, серебром и драгоценными каменьями и переливались всеми цветами радуги. Соколиная охота при царе Алексее Михайловиче была поставлена с удивительной любовью, знанием, порядком и необыкновенной роскошью.

После смерти Алексея Михайловича соколиная охота пришла в упадок. Лишь в середине девятнадцатого века эту охоту пытался воскресить известный в нашей стране и за рубежом ее знаток— Константин Петрович Галлер. Им было создано общество Сокольников, опубликовано много статей и отдельная книга по вынашиванию и охоте с соколами.

по материалам журнала «Охота и охотничье хозяйство» 1992 г.