СХЕМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ ПОЛОВОЙ ОХОТЫ У КРС

Синхронизация охоты — это коррекция гормонального статуса коров и тёлок для одновременного проявления эструса у группы животных.

Синхронизация охоты как биотехнологический метод применяют для регулирования темпов воспроизводства крупного рогатого скота, равномерного осеменения, лактации, родов и эффективного использования производственных помещений. Но к синхронизации охоты не допускаются животные с острыми и/или хроническими заболеваниями желудочно-кишечного и/или дыхательного тракта, атрофированными яичниками, больные инфекционными заболеваниями, чрезмерно истощенные или ожиревшие, больные любым видом эндометрита, со зрелыми фолликулярными или лютеиновыми кистами,

К синхронизации половой охоты допускаются животные с кистами находящимся в начальной стадии развития, с персистентным желтым телом,

с гипофункцией яичника.[3,18,21]

Cтада в крупных молочных комплексах является основой высокой продуктивности коров, увеличения валового производства молока и снижения себестоимости произведенной продукции. В настоящее время во всех комплексах по производству молока, для стимуляции, синхронизации и искусственного осеменения коров и телок применяются схемы «Овсинг» и «Прессинг», которые в целом положительно влияют на ход воспроизводительного процесса стада. [76,79]

Однако, как показывает практика, в стадах с высокой молочной продуктивностью, при использовании данных схем в течение 3-4 лет происходит: – увеличение выбытия животных по причинам бесплодия; – снижения срока продуктивного использования коров до 1,8-1,9 лактаций – недостаток нетелей для ремонта стада; – регулярная покупка нетелей на стороне; –снижение экономической эффективности работы предприятия. Основными недостатками схем «Овсинг» и «Прессинг» являются: – высокая стоимость (8-10 $ на курс стимуляции одного животного); – увеличение стрессового воздействия на животных; – обезличка воспроизводительного процесса; – отсутствие индивидуального контроля хода лечебной работы; – отсутствие индивидуального подхода к животному; – недооценка позитивного влияния точечного массажа яичников и матки; – полное отсутствие диагностики гинекологических заболеваний; – необоснованное и бесконтрольное применение дорогих медикаментов; – пренебрежительное отношение к осеменению в спонтанную охоту; – осеменение без показаний (наличие преовуляторного фолликула и др.).[77,78]

Применяемая технология более трудоемкая, однако она позволяет сократить сервис-период, сохранить в стаде максимально возможное количество животных, а также в 2-3 раза сократить затраты на медикаменты и сперму.

Ovsinch – схема, предусматривающая введение двух групп препаратов: это гонадотропины, фолликулостимулирующие гормоны, (например сурфагон, фертагил) и гормоны, вызывающие регрессию желтого тела (простогландины: магэстрофан, эстрофан, просольвин, динолитик). Гн-РГ (гонадотропин и релизин-гормон) вводят на 0-й и 9-й день, ПГ f2α на 7-й день. Осеменение проводят на 10-й день (через 7-16 часов после последней инъекции Гн-РГ. .

Presinch – схема, при которой к проедыдущей схеме добавляются предварительные 2 инъекции простогландинов в интервале 14 дней между и до первой инъекции Гн-РГ Hitsinch – 0 день – Гн-РГ, 7 день Пгf2α, 8 день ЕСР (ципионат эстрадиола), 9 день – искусственное осеменение коров в охоте, 10 день – искусственное осеменение всех оставшихся коров.

Resinch – суть этого вида синхронизации во введении Гн-РГ за семь дней до проверки на стельность, делается это для того, чтобы сократить сроки «прохолоста» коровы. В случае, если корова окажется яловой, колем ПГ f2α, а через 2 дня Гн-РГ, осеменяя на следующий день. Замечено, что наилучшие результаты достигаются при запуске схемы на 30-й день после осеменения при исследовании на стельность в 37 дней.

Введение простагландинов, при наличии желтого тела, или двукратно с интервалом 11 дней без ректального подтверждения состояния яичников. В охоту коровы в основном приходят на 2-3 день.[72,77]

Гормональные и биологически активные препараты для синхронизации половой охоты

Динолитик – лекарственное средство в форме раствора для инъекции, содержащее в качестве действующего вещества динопрост (простогландин в виде соли с трометамином). Динопрост обладает лютеолитической активностью, а также стимулирующим влиянием на миометрий. При введении быстро разлагается с образованием динопроста, который обладает малым сроком полувыведением и быстро выводится из организма и не кумулируется в тканях. Применяется для синхронизации полового цикла, для лечения эндометрита, пиометры, для стимуляции отела и преравания беременности в дозе 5 мл на голову строго внутримышечно.

Фертагил. Производитель intervet. Фертагил – гормональное средство для повышения воспроизводительной функции крупного рогатого скота, содержащее в качестве действующего вещества гонадолиберин. Выпускают в форме раствора для инъекций. Гонадолиберин является синтетическим аналогом гонадотропина релизинг — гормона, образуемого в гипоталамусе и стимулирующего выработку лютеинизирующего и фолликулостимулирующего гормонов. Фоликулостимулирущий гормон оказывает влияние на яичники, стимулируя рост и развитие фолликула, секрецию эстрогенов, а лютеинизирующий гормон вызывает овуляцию и контролирует функцию желтого тела. Оказывает эффективное влияние в регуляции функций воспроизводства, лечение кист, индукции полового цикла, нормализации полового цикла в послеотельный период, стимуляции и синхронизации овуляции. Дозировка препарата зависит от формы нарушения полового цикла.

Просольвин. Производитель intervet. Гормональное средство в форме раствора, содержащее в качестве действующего вещества синтетический аналог простогландина f2α – люпростиол. Формакологические свойства Люпростиол проявляет выраженную лютеолитическую активность при меньшем влиянии на гладкую мускулатуру.Показания.

• Для индукции и синхронизации полового цикла,

• Лечение лютеиновых кист

• Лечение эндометритов (в комплексной терапии)

• Прерывание беременности

Дозировка по 2 мл. на корову внутримышечно.

Эстрофан — лекарственное средство в форме инъекций для регуляции воспроидительной функции коров. Содержит в качестве действующего вещества клопростенол (синтетический аналог простиогландина f2α.

Фармокологическое действие сходно с просольвином. Показания те же.

Сурфагон — гормональное средство действующим веществом которого является аналог гонадотропин релизинг гормона люлиберина. Выпускают по 5 или 10мкг сурфагона в 1 мл.

Сурфагон стимулирует выброс ЛГ и фолликулостимулирующего гормонов, как следствие вызавают образование фолликула и его овуляцию.

Применение

• Для индукции полового цикла

• Лечение гипофункции и фолликулярных кист

Дозировка для индукции полового цикла, лечения гипофункции, кист 50 микрограмм на корову.

Выбор препарата зависит от располагаемых средств. Если бюджет хозяйства не предусматривает выделение больших средств на синхронизации, то возможна следующая схема: сурфагон-эстрофан (магэстрофан еще дешевле) — сурфагон. Но следует понимать, что эффективность при данной схеме будет не высокая. эффективность схемы фертагил — эстрофан — фертагил будет повыше (около 250 р/корову). схема фертагил — просольвин (или динолитик) — фертагил еще дороже (около 300 рублей на корову), но является самой эффективной.[7,40,74,77,80]

1.8 Организационно-экономические основы воспроизводства стада Высокая эффективность животноводства на сельскохозяйственных предприятиях может быть достигнута, прежде всего, благодаря правильной организации воспроизводства стада. [22,25,39]

Под организацией воспроизводства стада понимается непрерывно возобновляющийся процесс расплода, сохранности, замены выбракованных и реализованных животных другими, более молодыми, продуктивными и ценными в племенном отношении того же назначения. Различают простое и расширенное воспроизводство стада. При простом воспроизводстве происходит замена выбракованных и реализованных животных без увеличения поголовья, а при расширенном обеспечивается дальнейший рост поголовья с одновременным улучшением качества скота.[20,27]

Для правильной организации расширенного воспроизводства стада необходимо соблюдать основные требования: — обеспечение запланированного объема производства и реализации продукции по периодам года; — полное и эффективное использование всех производственных ресурсов хозяйства (животных, кормов, труда, помещений, машин и оборудования); — экономичность затрат по воспроизводству стада. Рациональная организация воспроизводства стада включает следующие элементы, от реализации которых зависит эффективность производства.

1. Организация использования маточного стада. Сюда входят установление оптимального возраста использования, интенсивность использования (количество расплодов в год), мероприятия по ликвидации яловости, процент выбраковки маточного состава.

2. Организация расплода животных. Этот комплекс мероприятий охватывает: определение оптимальных календарных сроков расплода, количество расплодов в год на маточную голову, подготовку животных к расплоду, организацию родильных помещений, обеспечение инвентарем, материалами, подготовку и закрепление кадров, установление обязанностей работников, режимов труда и их материальное стимулирование, мероприятия по сохранности приплода.

3. Мероприятия по улучшению породных и племенных качеств маточного стада (использование чистопородных животных специализированного направления).

4. Организация направленного выращивания ремонтного молодняка. Этот элемент включает определение необходимого количества молодняка для ремонта стада, его приобретение, отбор, интенсивность и сроки выращивания, установление типа кормления, организацию учета и контроля за развитием и ростом ремонтного молодняка.[41,46,51,52,59

Собственные исследования

Дата добавления: 2018-10-25 ; просмотров: 3057 ; Мы поможем в написании вашей работы!

Синхронизация охоты крс это

Вступление

Начиная с середины 90-х годов, когда был введен в практику «Овсинк», в молочную отрасль хлынула целая волна новых схем осеменения по синхронизации. Разнообразные модификации оригинальной версии «Овсинка» привели к большой путанице среди животноводов и консультантов по воспроизводству относительно того, какую схему считать лучшей для внедрения в хозяйстве. Эта статья описывает основные схемы осеменения по времени, применяемые в настоящее время на дойном стаде, и рассказывает о некоторых новых данных в этой интересной сфере исследований. Каждую из этих схем нужно рассматривать, как инструмент управления воспроизводством, который можно внедрить на молочной ферме. Интеграция схем осеменения по времени с текущими и будущими технологиями должна помочь в разработке стратегий повторной синхронизации.

Ключевые пункты и терминология

Фундаментальные исследования природы роста и регрессии фолликулов коров при помощи ректального УЗИ привело к открытию фолликулярных волн . Полное понимание процессов развития фолликулов и желтого тела было первым шагом в направлении разработки стратегий практического управления воспроизводственным циклом коров.

Синхронизация эструса при помощи простагландина F 2α ( PGF 2α ) – это эффективная стратегия, при условии, что коровы затем выявляются в охоте и осеменяются. Однако осеменение, фиксированное по времени, просто после применения PGF 2α , без выявления в охоте, дает низкий процент оплодотворений, т.к. PGF 2α управляет регрессией ЖТ, но не ростом фолликулов.

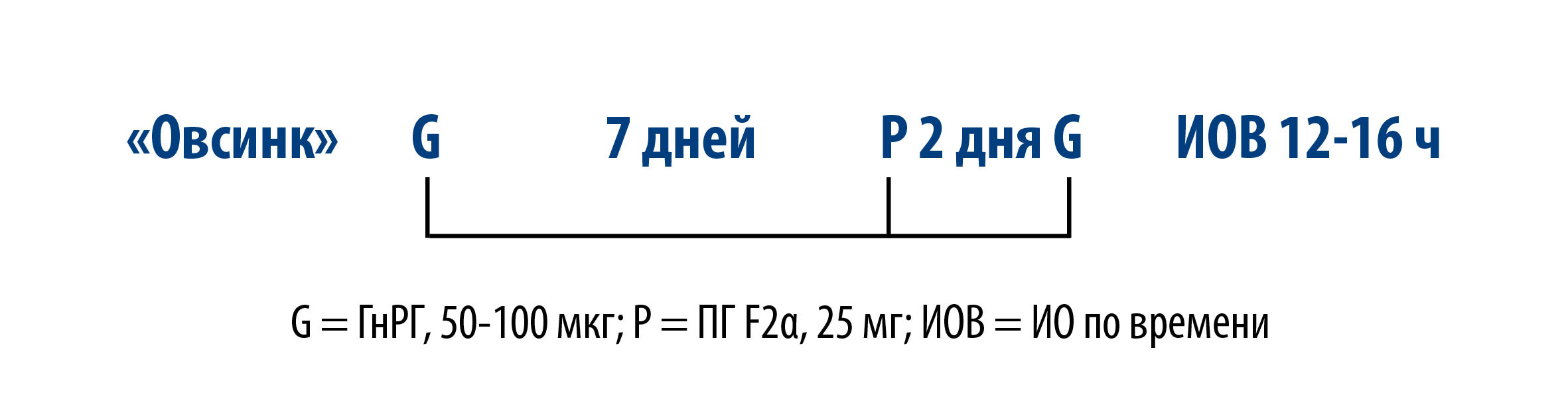

В «Овсинке» для синхронизации овуляции у лактирующих коров используются PGF 2α и ГнРГ. Из всех изобретенных схем синхронизации, «Овсинк» была первой, позволившей производить осеменение по времени с результативностью, сопоставимой с ИО по выявленной естественной охоте.

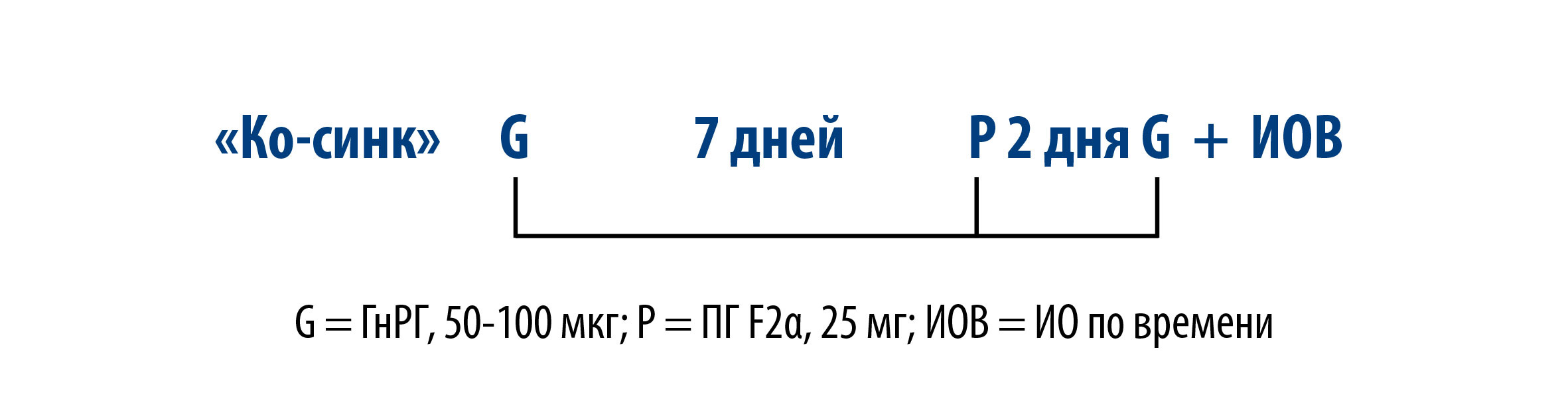

«Ко-синк» – особая форма «Овсинка», в которой ИО производится во время второй инъекции ГнРГ. Преимущество «Ко-синка» заключается в том, что к каждой корове требуется на один подход меньше, чем в «Овсинке»; а недостаток «Ко-синка» – невозможность оптимизации оплодотворяемости, как при ИО, фиксированном по времени, проводимом через 12-18 часов после «Овсинка».

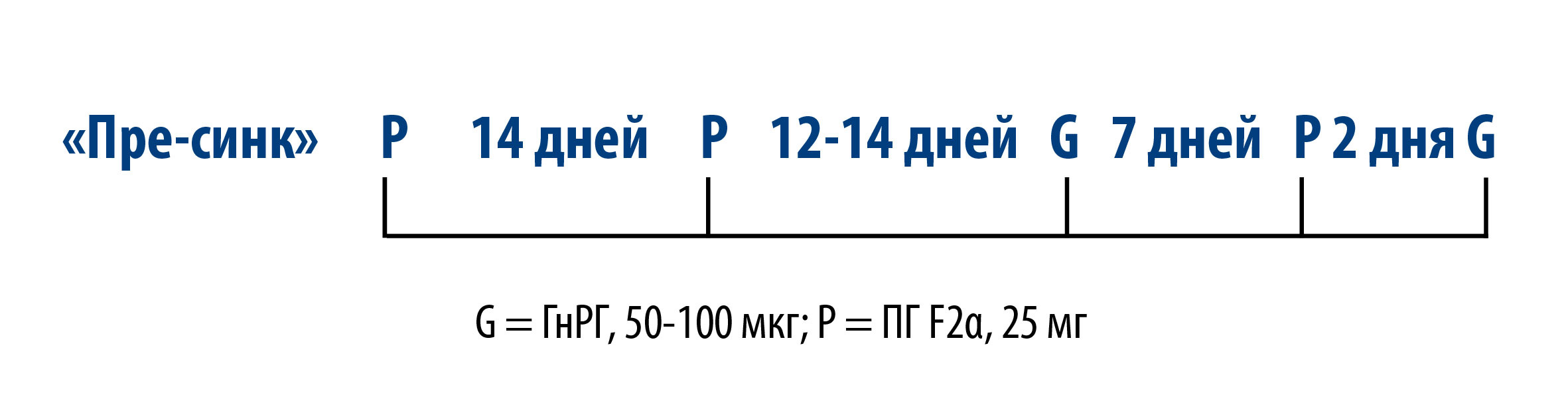

«Пре-синк» – это модификация «Овсинка», в которой делаются две инъекции PGF 2α с промежутком в 14 дней, вторая из которых – за 12-14 дней до начала введения ГнРГ в рамках самого «Овсинка». «Пре-синк» повышает оплодотворяемость при первом осеменении по сравнению с «Овсинком» и является хорошей методикой «программирования» коров на первое после отела ИО, фиксированное по времени.

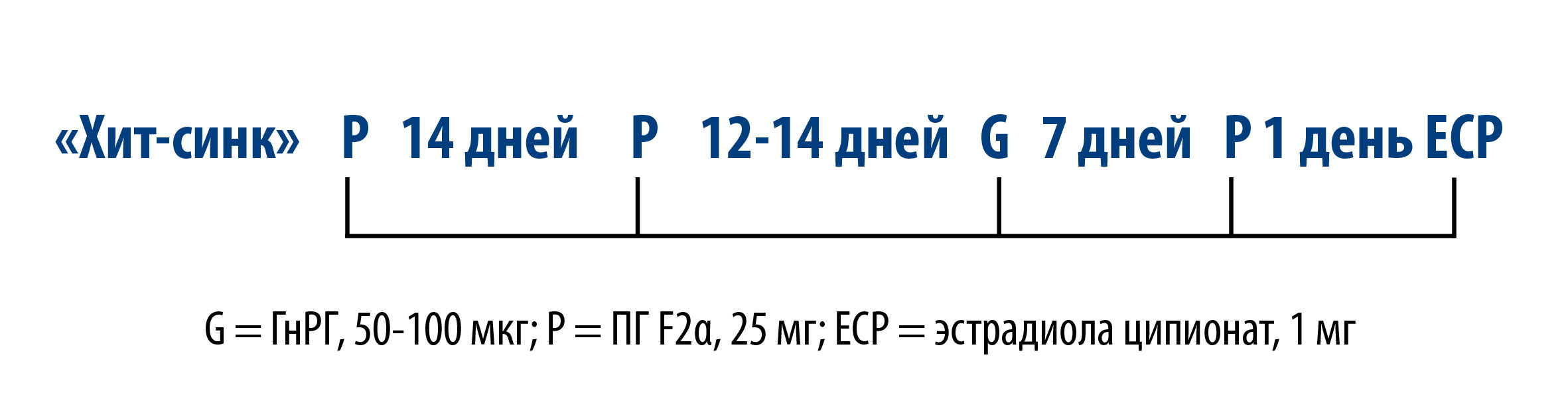

«Хит-синк» – схема альтернативная «Овсинку»/«Пре-синку», в которой, чтобы вызвать овуляцию, вводится 1,0 мг эстрадиола ципионата (ECP) через 24 ч после инъекции PGF 2α , относящейся к «Овсинку», а не ГнРГ через 48 ч после PGF 2α . Предварительные исследования показали, что воспроизводственные показатели в результате применения «Хит-синка» аналогичны «Пре-синку», однако он может не сработать эффективно на коровах с ановуляцией.

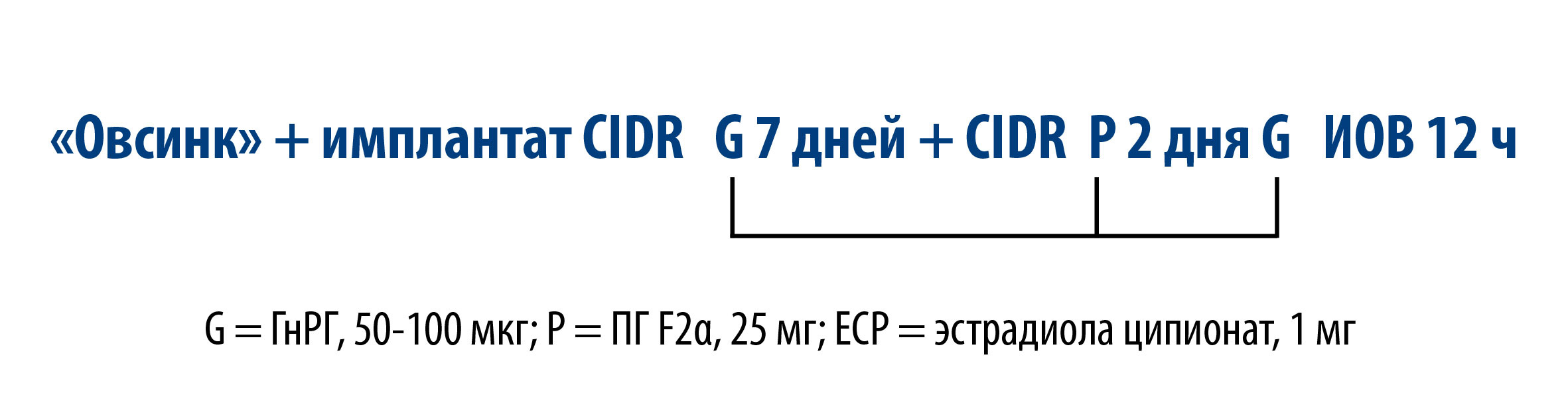

Введение имплантата CIDR между первой инъекцией ГнРГ и инъекцией PGF 2α в рамках «Овсинка» может быть эффективной стратегией стимуляции коров, у которых отсутствует овуляция (ановуляторных коров) по окончании периода ожидания, чтобы ИО по времени увенчалось зачатием.

Фолликулярные волны у коров

Разработка схем, описанных в этом обзоре, стала возможной благодаря данным фундаментальных исследований функций яичников. Как только процессы функционирования желтого тела и фолликулов были определены и поняты, физиологи, работающие в области воспроизводства, получили возможность с большой точностью контролировать явления, происходящие в яичниках коров и создавать практические схемы управления воспроизводством КРС. Открытие фолликулярных волн у коров было важным шагом в этом процессе.

Ткани женского организма, вовлеченные в воспроизводство, в том числе фолликулы яичников и желтое тело, являются одними из наиболее быстро растущих тканей у взрослой женской особи и в то же время одними из немногочисленных тканей взрослого организма, проявляющих периодичный и динамичный рост и регрессию (Reynolds et al., 1992; Luck and Zhao, 1995). Например, антральные фолликулы могут увеличиваться и уменьшаться в диаметре более чем на 2 миллиметра в сутки. До недавнего времени о темпах роста и регрессии фолликулов в течение эстрального цикла было известно очень мало из-за того, что in vitro трудно исследовать быстро растущие и регрессирующие ткани. О технологическом прорыве в виде начала использования ректального ультразвукового исследования сообщили в 1984 г. (Pierson and Ginther, 1984); это событие привело к прояснению природы развития антральных фолликулов у коров (Ginther et al., 1996). Ректальное УЗИ дает возможность производить многократные, прямые, неинвазивные исследования и измерения фолликулов независимо от глубины их нахождения в яичниках. Ректальное УЗИ произвело революцию в нашем понимании процесса роста антральных фолликулов диаметром ≥3 мм – наименьшего размера доступного для точного выявления и отслеживания при помощи УЗИ.

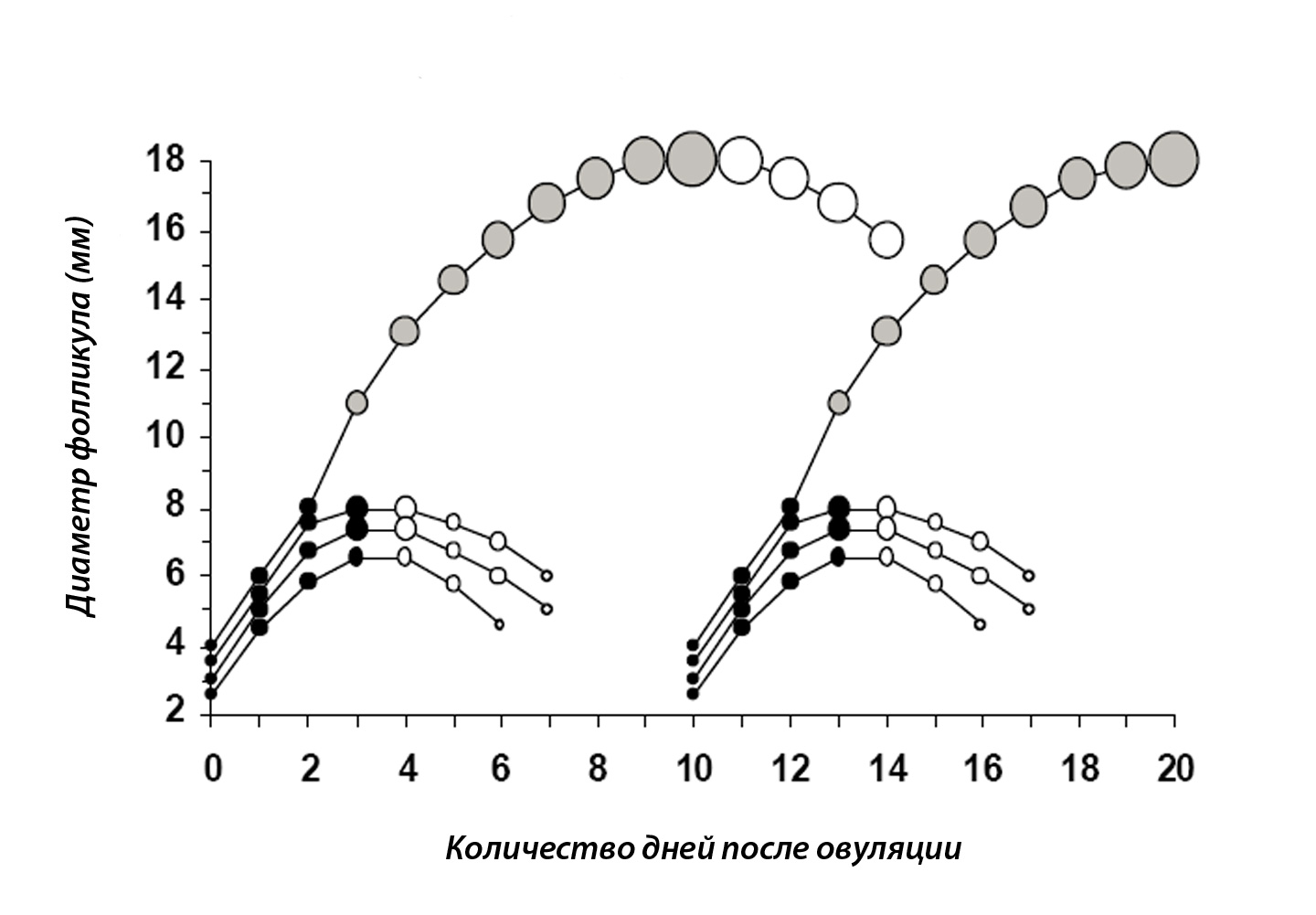

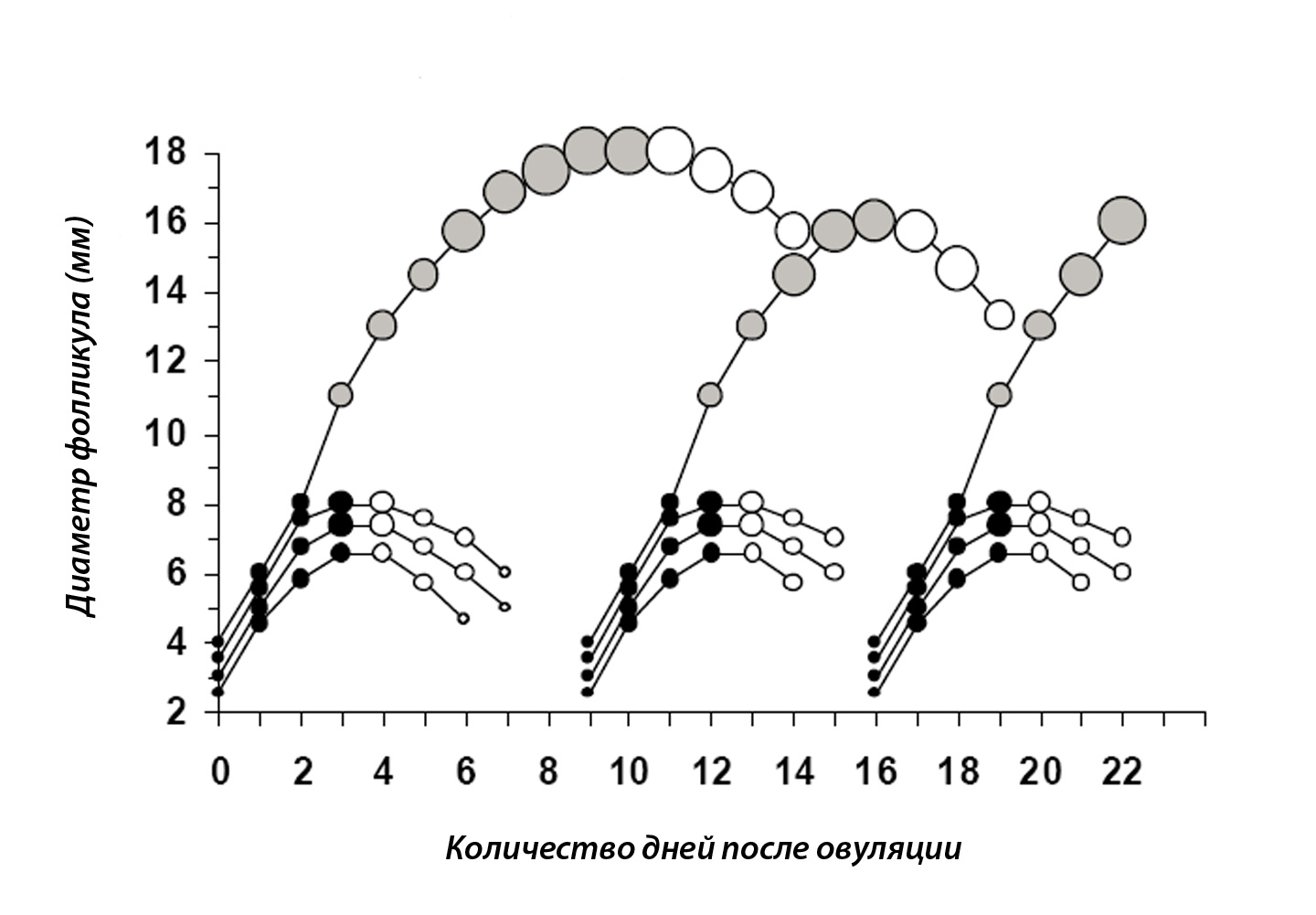

Диаграмма 1. Схема, описывающая двухволновую (верхний график) и трехволновую (нижний график) модели фолликулярного роста в течение полового цикла животного. Растущие фолликулы перед выделением одного доминантного фолликула обозначены черным, доминантные фолликулы каждой волны – серым, а подвергшиеся атрезии – белым. Подробности см. в тексте.

Исследования с привлечением УЗИ установили, что рост фолликулов происходит волнообразно; каждая волна приводит к образованию большого фолликула (диаг. 1). Фолликулярная волна начинается с появления группы (когорты) мелких антральных фолликулов всего за сутки до овуляции. На протяжении следующих нескольких дней один из фолликулов когорты продолжает расти и становится доминантным, подавляя таким образом появление новой фолликулярной волны. По мере роста доминантного фолликула рост остальных фолликулов в когорте останавливается или замедляется, и эти второстепенные фолликулы подвергаются атрезии. Вторая волна начинается примерно на 10-й день после овуляции и, в случае с трехволновым эстральным циклом, еще одна волна происходит на день 16-й. Как в двух-, так и в трехволновом цикле, овулирующий фолликул появляется в последней волне. Продолжительность волны и максимальный размер доминантного фолликула сходны в обоих типах циклов (Ginther et al., 1989). Продолжительность второй волны и размер ее доминантного фолликула меньше по сравнению с первой волной в трехволновом цикле (Ginther et al., 1989).

В первых сообщениях о применении УЗИ отмечалось, что количество фолликулярных волн, происходящих в течение цикла у телок различалось от одного животного к другому. Некоторые телки проявляли две, а другие – три последовательных волны роста фолликулов в течение каждого эстрального цикла (Savio et al., 1988; Sirois and Fortune, 1988; Ginther et al., 1989; Taylor and Rajamahendran, 1991). Факторы, влияющие на количество волн в одном эстральном цикле у молочного скота, включают в себя потребление корма (Murphy et al., 1991), возраст, количество отелов, которые корова имела, лактирует ли она и, если да, то на какой стадии лактации находится (Lucy et al., 1992). (Lucy et al., 1992). Открытие явления фолликулярных волн ясно дало понять, что для синхронизации эстрального цикла у КРС необходимо контролировать функции как фолликулов, так и желтого тела. В общем и целом, лактирующие коровы – как первотелки, так и особи последующих лактаций, склонны чаще проявлять двухволновые циклы, а телки – трехволновые (Sartori et al., 2000).

Таким образом, общая эффективность каждой из описанных здесь систем гормональной синхронизации будет различаться в зависимости от количества фолликулярных волн, проявляющихся в течение цикла. Так как животные, проявляющие две волны, поддаются синхронизации лучше, чем те, у которых их три или более за цикл, эти схемы осеменения, фиксированного по времени, в общем дают плохой результат на телках и хороший – на высокоудойных лактирующих коровах. Недавние результаты показали, что низкопродуктивные коровы, содержащиеся на пастбище, могут плохо отвечать на «Овсинк», предположительно, из-за того, что больший процент из них проявляет более двух волн за цикл (Cordoba and Fricke, 2001).

Синхронизация эструса при помощи простагландина F 2α

Синхронизация признаков эструса используется для повышения репродуктивной эффективности скота. Схемы гормональной синхронизации, одобренные для дойных коров, ограничиваются теми, которые используют простагландин (PG) F 2α (Lucy et al., 1986; Stevenson et al., 1987; Archibald et al., 1992; Stevenson and Pursley, 1994). Этот гормон есть в продаже и многие исследования показали, что использование PGF 2α может сократить интервал между выявляемыми эстральными циклами и повысить эффективность выявления в охоте. Однако, PGF 2α не вызывает сокращение желтого тела на ранней стадии (менее 6 суток после охоты); следовательно, для эффективной синхронизации у дойных коров необходимы две инъекции PGF 2α , вводимые с промежутком в 14 дней. Также, PGF 2α не синхронизирует ановуляторных коров, которые составляют от 15% до 30% всех дойных животных в случной группе (Stevenson and Pursley, 1994; Pursley et al., 2001).

Синхронизация охоты при помощи PGF 2α была эффективна, если коров осеменяли по выявленной охоте (Lucy et al., 1986; Stevenson et al., 1987; Larson and Ball, 1992), т.к. процент выявления повышается и управление искусственным осеменением становится более эффективным, по сравнению с практикой ежедневного выявления в охоте. Однако, у дойных коров, реагирующих на PGF 2α , охота при помощи PGF 2α синхронизируется не точно, потому что эта мера регулирует только жизненный цикл желтого тела и ничего не делает для синхронизации графика фолликулярных волн. Таким образом, коровы с функционирующим желтым телом придут в охоту в какие-то их 7 суток после инъекции PGF 2α , в зависимости от того, на какой стадии находился процесс фолликулярного роста во время регрессии желтого тела. Более того, когда коровы были осеменены по времени, через 72-80 ч после второй инъекции PGF 2α , процент плодотворных осеменений оказался примерно вдвое меньше, чем у коров, осемененных по выявленной охоте (Lucy et al., 1986; Stevenson et al., 1987; Larson and Ball, 1992).

Физиологи-репродуктологи давно пытались создать схему синхронизации, которая могла бы снять проблемы и ограничения, связанные с необходимостью визуального выявления в охоте. Такая схема была разработана в Висконсинском университете в Мэдисоне в 1995 г. (Pursley et al., 1995) и теперь общеизвестна под названием «Овсинк» (Ovsynch). Поскольку «Овсинк» синхронизирует овуляцию, а не охоту, животноводам, чтобы осеменить коров, больше не приходится полагаться на выявление в охоте, которое не работает эффективно в большинстве хозяйств. Так как овуляция становится точно запланированной при помощи схемы «Овсинк», дойных коров можно осеменять по времени, практически с той же результативностью, что у осеменений по естественной охоте. Многие исследования продемонстрировали, что «Овсинк» – эффективная и экономически оправданная стратегия повышения эффективности воспроизводства у высокопродуктивных дойных коров (Burke et al., 1996; Pursley et al., 1997a, b; Britt and Gaska, 1998).

В схеме «Овсинк» используется два гормона, одобренные для применения на дойных коровах организацией FDA (Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств). Вводимая на произвольном этапе эстрального цикла первая инъекция ГнРГ вызывает овуляцию у 65% коров и вызывает новую фолликулярную волну у 100%. Инъекция PGF 2α вызывает регрессию спонтанных и (или) вызванных ГнРГ желтых тел, а вторая инъекция ГнРГ синхронизирует время овуляции доминантного фолликула из фолликулярной волны, которая начала расти после первой инъекции ГнРГ. Овуляция доминантного фолликула в результате второй инъекции ГнРГ происходит у 85% дойных коров, подвергнутых этой схеме (Fricke et al., 1998); овуляция происходит в период от 24 до 32 часов после второй инъекции ГнРГ синхронизированным коровам с последующим ростом новой фолликулярной волны (Pursley et al., 1995). Использование дозы 50 мкг «Цисторелина» (1,0 мл) для каждой инъекции в рамках схемы «Овсинк» обеспечивает процент синхронизации и оплодотворяемость близкие к тем, что и при применении 100 мкг (2,0 мл) «Цисторелина» (Fricke et al., 1998). Хотя сокращенная доза «Цисторелина» продемонстрировала свою эффективность, во всех схемах, описываемых здесь, должна применяться доза PGF 2α , предписанная инструкцией.

Термин «Ко-синк» (Co-Synch) используется для особой версии первоначальной схемы «Овсинк», в которой осеменение коровы производится непосредственно после введения второй инъекции ГнРГ. Применение «Ко-синка» позволяет специалистам фиксировать коров на один раз меньше, чем при проведении «Овсинка». Хотя это, может быть, и выигрышно с точки зрения производства, но оптимальной оплодотворяемости достичь при помощи «Ко-синка» не удается (Pursley et al., 1998). Поэтому специалистам стоит ознакомиться с данными оценки оплодотворяемости при осеменении в разное время относительно второй инъекции ГнРГ схемы «Овсинк», показанными в таблице 1, перед тем, как принимать решение о внедрении «Ко-синка».

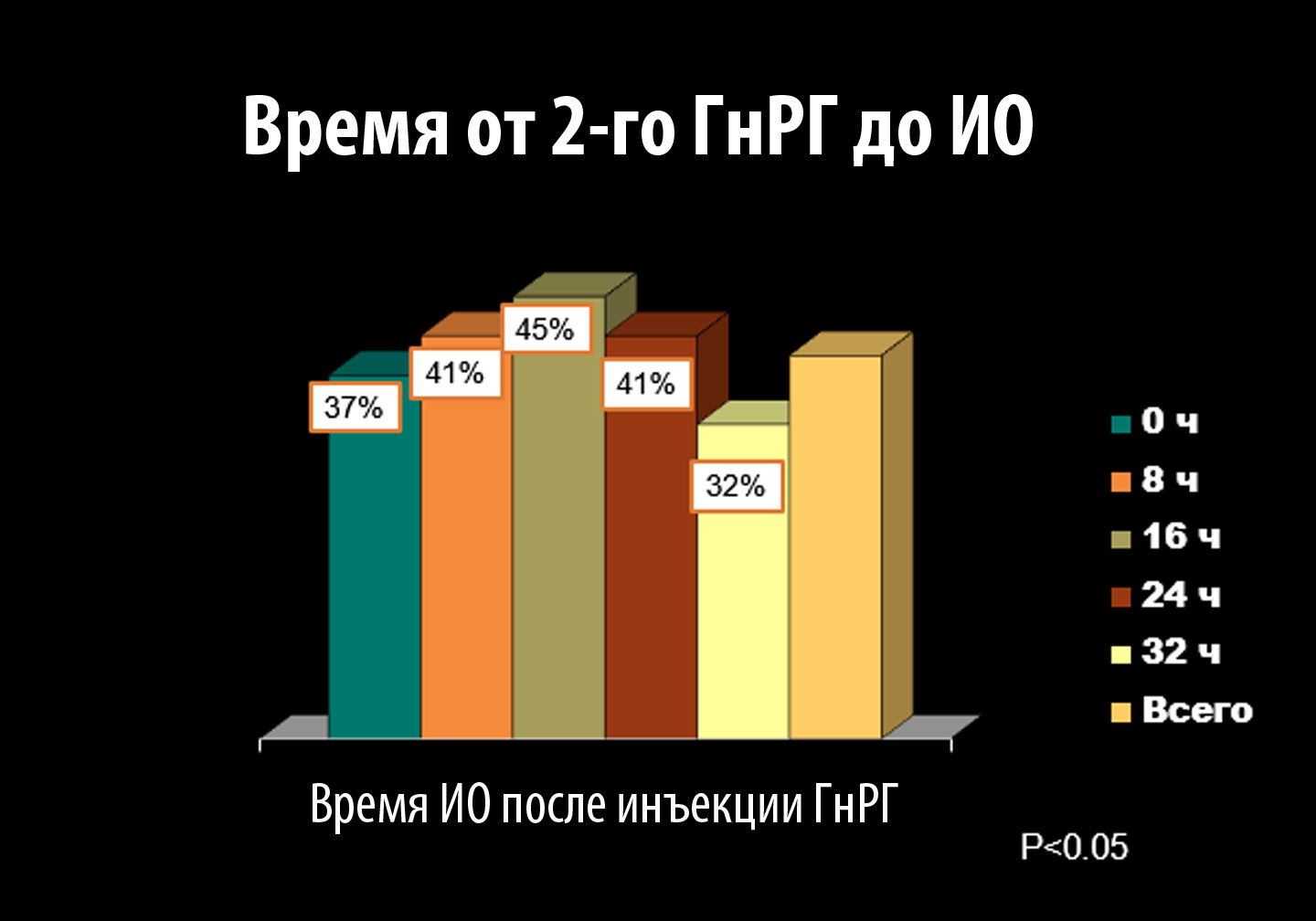

Для того, чтобы определить оптимальное время ИО относительно синхронизированной овуляции, 733 дойные коровы из хозяйств штата Висконсин со скользящим средним по надою за год от 22 до 26 тыс. фунтов (примерно от 10000 до 12000 кг) были случайным образом распределены на 5 групп по стадии и порядковому номеру лактации (Pursley et al., 1998). Для синхронизации использовалась схема «Овсинк», и коровы осеменялись в часы №№ 0, 8, 16, 24 и 32 после второй инъекции ГнРГ. В рамках этого исследования группа «0 часов» эквивалентна схеме «Ко-синк». Как было установлено предварительным исследованием, все коровы овулируют в промежутке от 24 до 32 часов после второй инъекции ГнРГ. Инъекции делались в разное время, а осеменения производились одновременно, при этом техники не знали, какие животные в каких группах. На стельность животные всех групп проверялись с помощью ректального УЗИ в период от 25 до 35 дней после ИО. Процент плодотворных осеменений и процент отелов был выше ( P P P

Таблица 1. Показатели воспроизводства дойных коров, осемененных в разное время относительно овуляции, синхронизированной при помощи инъекции ГнРГ (Purlsey et al., 1998). В рамках этого эксперимента группа «0 часов» эквивалентна схеме «Ко-синк».

Количество часов от 2-го ГнРГ до ИОВ

a Квадратичный эффект группы ( P

* отличается от других значений в ряду ( P

** отличается от других значений в ряду ( P

Влияние дня эстрального цикла на синхронизацию овуляции

Одно из преимуществ схемы «Овсинк» – в том, что она может быть начата на любой стадии эстрального цикла. Тем не менее, несколько исследований изучали влияние стадии эстрального цикла на начало «Овсинка», что привело к появлению модификации «Овсинка», названной «Пре-синк» (Pre-Synch). Для полного понимания того, каким образом «Пре-синк» совершенствует первоначальную схему «Овсинк», мы далее рассмотрим данные исследования группы Vasconcelos et al. (1999).

Чтобы определить влияние дня эстрального цикла, в который была начата схема синхронизации овуляции, на эффективность этой схемы, 159 дойных коров с известными датами эструса в пределах 22 дней от первой в схеме инъекции ГнРГ изучались при помощи УЗИ в каждый из дней, когда делалась плановая инъекция схемы, а также через 24 и через 48 часа после второй инъекции ГнРГ (Vasconcelos et al., 1999). Коров сгруппировали по дню цикла, в который была начата схема синхронизации, следующим образом: Дни 1-4 (31 гол.), дни 5-8 (38 гол.), дни 9-12 (39 гол.), дни 13-16 (24 гол.), дни 17-22 (27 гол). На основе УЗИ, были установлены проценты коров, овулировавших после первой, а затем после второй инъекций ГнРГ. Коровы, овулировавшие в течение 48 часов после второй инъекций ГнРГ, использовались для определения процента синхронизации.

Таблица 2. Влияние дня эстрального цикла на результат в виде овуляции (%) после каждой из инъекций ГнРГ в рамках схемы синхронизации (Vasconcelos et al., 1999).

% коров, овулировавших вследствие:

Таблица 2 показывает влияние дня эстрального цикла на процент коров, овулировавших после каждой из инъекций схемы синхронизации. Реакция на первую инъекцию ГнРГ в виде овуляции наименьшая с 1-го по 4-й дни цикла, т.к. доминантный фолликул, способный к овуляции, не присутствует у большинства коров, тогда как наибольшая реакция происходит в дни цикла 5-8, когда почти у всех коров, независимо от того, проявляют они две или три фолликулярные волны, имеется овуляторный фолликул. Интересно, что процент синхронизации от второй инъекции ГнРГ наивысший в том случае, когда первая инъекция ГнРГ делается с 1-го по 4-й день цикла, когда реакция на первую инъекцию ГнРГ наименьшая. Т.е., коровы не обязательно должны отреагировать на первую инъекцию ГнРГ, чтобы синхронизироваться после второй.

Таблица 3. Овуляции, как результат действия схем по синхронизации овуляции (Vasconcelos et al., 1999).

Овуляция от 1-го ГнРГ

Овуляция от 2-го ГнРГ

До

Синхронно

Нет к 48 ч

Таблица 3 показывает, сколько коров были или не были синхронизированы после второй в схеме инъекции ГнРГ. Коров рассортировали по их реакции на первую инъекцию ГнРГ в рамках схемы – положительной или отрицательной, а далее разделили на подгруппы по стадиям эстрального цикла во время получения первой инъекции ГнРГ (первая половина (дни 1-12) или вторая половина (дни 13-22)). Интерес в этом исследовании представляют те коровы, которых не удается синхронизировать по второй инъекции ГнРГ. На основании этих данных выделяются две основных группы несинхронизированных коров. Несинхронизированные коровы, которые прореагировали на первую инъекцию ГнРГ, в момент начала схемы были, в основном, в первой половине цикла. У этих коров, вероятно, начинается новая фолликулярная волна, как реакция на овуляцию доминантного фолликула; однако, фолликул растет быстро и перестает быть доминантным во время девятидневного интервала между инъекциями ГнРГ и не овулирует после второй инъекции ГнРГ. И наоборот, несинхронизированные коровы, не овулировавшие по итогам первой инъекции ГнРГ, в основном, находились во второй половине эстрального цикла в момент, когда получили первую инъекцию ГнРГ. Эти коровы проявляют эструс во время схемы, до второй инъекции ГнРГ, потому что желтое тело регрессирует, и корова естественно приходит в охоту.

Результаты исследования Vasconcelos et al. (1999), в котором использовались лактирующие коровы и Moreira et al. (2000a), где рассматривались телки молочных пород, показали, что начало схемы «Овсинк» между 5-м и 10-м днем эстрального цикла может повысить оплодотворяемость по сравнению с оригинальным вариантом схемы «Овсинк». Гормональная предварительная синхронизация с целью сгруппировать беспорядочно циклирующих коров, чтобы начать «Овсинк» между днями 5 и 10 эстрального цикла может быть осуществлена при помощи двух инъекций PGF 2α , вводимых перед первой инъекцией ГнРГ схемы «Овсинк».

Стратегия предварительной синхронизации, в которой две инъекции PGF 2α вводятся с промежутком в 14 дней за 12 дней перед началом «Овсинка», показала повышение оплодотворяемости у дойных коров по сравнению с «Овсинком» (Moriera et al., 2000c). Дойные коровы были случайным образом поставлены на «Овсинк» (262 гол.) или «Пре-синк» (264 гол.) для того, чтобы осеменить их по времени в первый раз после предыдущего отела, а именно – через 16 часов после второй инъекции ГнРГ. Первая и вторая инъекции PGF 2α коровам на «Пре-синке» давались в 37-й и 51-й дни лактации, соответственно, и все коровы были осеменены по времени на 73-й день лактации. Оплодотворяемость коров повысилась с 29% при «Овсинке» до 43% при использовании «Пре-синка». Таким образом, использование «Пре-синка» для программирования дойных коров на получение их первого после отела ИО по времени может повысить в молочном стаде оплодотворяемость по первому разу. Однако, очевидно, что «Пре-синк» не является подходящей схемой для повторной синхронизации из-за своей длительности и ее нужно использовать только для коров перед их первым ИО по времени.

Распространенный вопрос, относящийся к первоначальным данным из исследования Moriera et al. (2000c), касается важности 12-дневного интервала между второй инъекцией PGF 2α и первой инъекцией ГнРГ. Если этот интервал можно было бы сделать 14 дней, а не 12, первые четыре инъекции можно было бы спланировать на один и тот же день недели на протяжении нескольких недель. Это важно для точности и полноты выполнения схем на фермах, где группы коров ставят на схемы еженедельно, чтобы расписания инъекций разных групп не путались.

В настоящее время проводится исследование, ставящее целью определить: если 2 инъекции PGF 2α делать с промежутком в 14 дней за 14 дней до начала «Овсинка», повлияет ли это на поведение фолликулов, процент овуляций и оплодотворяемость дойных коров. Результаты этого исследования носят пока предварительный характер, и разница между ними не является статистически значимой из-за недостаточного количества коров, которые закончили проходить эксперимент на сегодняшний день. Нестельные дойные коровы (192 гол.) на стадии лактации свыше 60 дней случайным образом были распределены на две группы: для «Овсинка» или «Пре-синка». Проценты коров, у которых фолликул овулировал после второй инъекции ГнРГ, были 68% и 82%, а оплодотворяемость была 41% и 51,5% при применении «Овсинка» и «Пре-синка» соответственно. Эти предварительные данные указывают на то, что две инъекции простагландина с 14-дневным промежутком за 14 дней до «Овскинка» могут повысить оплодотворяемость аналогично оригинальному варианту схемы «Пре-синк».

Самая недавняя из описанных здесь схем ИО, фиксированного по времени, возникла из исследований эффективности использования эстрогена вместо ГнРГ для вызывания овуляции и повышения результативности ИО по времени (Lopes et al., 2000; Jordan et al., 2001; Pancarci et al., 2001). Эстрадиола ципионат (ECP; Pharmacia Animal Health, г. Каламазу, шт. Мичиган) – жирорастворимый сложный эфир (17β-циклопентилпропионат) альфа-эстрадиола. Он является источником эстрадиола-17β, в форме сложного эфира циклопентилпропионата, очень хорошо растворимого жиром производного с пролонгированным эстрогенным эффектом. Кроме того, ECP одобрен для использования на дойных коровах. Введение эстрогена в отсутствие прогестерона и при наличии способного к овуляции фолликула вызывает овуляцию посредством стимуляции выделения гипоталамусом ГнРГ, что в свою очередь, вызывает всплеск секреции гипофизом ЛГ, являющегося стимулом овуляции.

Между «Пре-синком» и «Хит-синком» существуют два главных отличия: 1) 1,0 мг (0,5 мл) ECP сменяет ГнРГ в последней инъекции и 2) ECP вводится через 24 ч после PGF 2α , в отличие от ГнРГ, вводимого через 48 ч после PGF 2α . По схеме «Хит-синк», ИО коров по времени происходит через 48 ч после инъекции ECP. Два предварительных полевых исследования сравнили эффект «Пре-синка» и «Хит-синка» на ИО по времени первотелок и коров, имевших более одного отела (Jordan et al., 2001; Pancarci et al., 2001). В первом исследовании (Pancarci et al., 2001) коровы получали либо «Пре-синк» (179 гол.), либо «Хит-синк» (192 гол.) Для первотелок и коров с множественными отелами оплодотворяемость при использовании «Пре-синка» была 43,5 ± 6,9% и 30,6 ± 7,2% соответственно, а при использовании «Хит-синка» – 50,7 ± 6,3% и 19,4 ± 6,5% соответственно. Совокупные показатели оплодотворяемости каждой из экспериментальных групп не различались. Эти результаты указывают на то, что ECP может использоваться, чтобы вызвать овуляцию для ИО по времени у дойных коров, но что ECP может быть не таким эффективным, как ГнРГ для вызывания овуляции у ановуляторных коров. Во втором исследовании (Jordan et al., 2001) оплодотворяемость коров, проявляющих признаки эструса при ИО по времени, составила 32,8 ± 8,2% (28 гол.) при «Пре-синке» и 40,4 ± 4,1% (107 гол.) при «Хит-синке», но 26,8 ± 3.8% (129 гол.) и 6,6 ± 5,7% (57 гол.) соответственно – у коров, не бывших в эструсе при ИО. На основе этих результатов, оплодотворяемость при первом синхронизированном осеменении, будет аналогична, при использовании как ECP, так и ГнРГ в качестве гормона, стимулирующего овуляцию для ИО по времени.

Одно из преимуществ использования ECP в схемах ИО по времени, это его более низкая, по сравнению с ГнРГ, стоимость (0,54 доллара за дозу в 1 мл). Кроме того, коровы, получающие ECP, обычно имеют при ИО по времени, как поведенческие признаки эструса, так и тонус матки. «Хит-синк» может считаться альтернативой «Пре-синку», но при этом эта схема может работать не так хорошо на стадах с высоким процентом ановуляторных коров по окончании периода добровольного ожидания. Авторы этих исследований также рекомендовали осеменять всех коров, найденных в рефлексе неподвижности вплоть до 24 ч после инъекции ECP, чтобы повысить общую действенность схемы. Коровы, не найденные в эструсе к 24 часам, осеменяются по времени через 48 ч после ECP.

В настоящее время FDA (Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств) находится в процессе одобрения применения управляемого внутривлагалищного устройства, выделяющего медикамент (CIDR) на телках молочных и мясных пород и коровах мясных пород после отела. Каждый CIDR состоит из нейлоновой основы с покрытием из эластомера на основе силикона, содержащим 1,38 г прогестерона. При введении во влагалище, имплантат CIDR выделяет определенное количество прогестерона, ингибирующего поведенческие проявления эструса у коров (Macmillan and Peterson, 1993). Среди преимуществ использования внутривлагалищных прогестероновых имплантатов – простота введения и извлечения (по сравнению с ушными имплантатами) и их высокая сохранность (Macmillan et al., 1988, 1991). Использование CIDR в настоящее время одобрено в Канаде, Мексике, Новой Зеландии и Австралии. Хотя у CIDR может быть много потенциальных применений, мы провели одно исследование, в котором CIDR использовался в сочетании со схемой «Овсинк» на дойных коровах. Важно отметить, однако, что первоначальное разрешение на использование CIDR в США на дойных коров распространяться не будет.

Нашей целью было определить, повысит ли фертильность дойных коров повышение прогестерона (P 4 ) до вызванного лютеолиза. Для повышения уровня P 4 мы протестировали эффект внутривлагалищного прогестеронового имплантата (CIDR), введенного при первой инъекции ГнРГ схемы «Овсинк». Извлечен CIDR был за 2 часа до лютеолиза, вызванного PGF 2α . Дойные коровы (633 гол.) из шести хозяйств Среднего Запада были случайным образом (без учета порядкового номера лактации и стадии лактации) распределены на две группы, и поставлены на случайных стадиях эстрального цикла на схемы: 1) «Овсинк» или 2) «Овсинк» + CIDR. Для измерения уровня P 4 брались пробы крови: за 10 дней до первого ГнРГ, при первой инъекции ГнРГ, при извлечении CIDR, при инъекции PGF 2α и через 36 часов после PGF 2α , чтобы определить стадию цикла в момент первой инъекции ГнРГ и в момент введения простагландина (по высокому или низкому уровню P 4 ), а также, регрессировало ли желтое тело. Процент синхронизации определялся, как процент коров, испытавших понижение P 4 в период с момента извлечения CIDR до 36 ч после инъекции PGF 2α и имевших фолликул размером более 9 мм, который исчез в течение 48 ч после второго ГнРГ. Диагностика стельности проводилась на 28-й и 56-й дни после ИО, при помощи УЗИ.

Таблицы 4 и 5 показывают результаты этого исследования. Общая оплодотворяемость, определенная на 28-й день после ИО, не различалась между группами с «Овсинк» и «Овсинк» + CIDR, в основном, из-за эффекта разных мест на ход эксперимента в разных группах. Коровы без цикла, прошедшие «Овсинк» + CIDR, имели более высокую оплодотворяемость, определенную на 28-й день после ИО, чем коровы без цикла, прошедшие «Овсинк». Однако, потери стельности среди зачавших животных были больше у ановуляторных коров, чем у циклирующих. В итоге, имплантаты CIDR, введенные вместе со схемой «Овсинк», повысили фертильность нециклирующих коров, но не тех, у кого цикл наблюдался. Включение CIDR в схему «Овсинк» может быть лучшей стратегией при работе с дойными коровами, не проявляющими полового цикла в конце периода добровольного ожидания. Эта схема не может быть использована на фермах, пока FDA не одобрит ее для применения на дойных коровах.

Таблица 4. Влияние CIDR во время схемы «Овсинк» на оплодотворяемость (%), определенную на 28-й день после ИО.