Фидер для дальнего заброса

Такая снасть необходима, когда рыба в силу каких-либо причин стоит далеко от берега. «Далеко» — понятие растяжимое. Для одного, скажем, 70м – запредельный результат, для другого – обыденный. Тем не менее, понятие «дальний заброс» существует и он возможен лишь в том случае, если все элементы снасти подогнаны друг к другу, а характеристики снасти, как системы, отвечают поставленной цели и нашим физическим возможностям. Материалов хороших и разных о выборе таких элементов снасти, как оснастки, кормушки и шнуры полно и я на них останавливаться не буду. А выскажу только некоторые соображения по поводу удилища и катушки.

В первую очередь надо определиться с тестом удилища. Для этого надо понять: какую информацию несет в себе эта цифра на бланке? Забавно наблюдать, когда на одном и том же сайте на первом видео говорят, что тест нельзя превышать – удилище может сломаться. На втором видео пикером с тестом 40г со всей дури бросают 300-граммовый груз и хоть бы хны. На третьем видео ломают удилища под нагрузкой и удилище с бОльшим тестом ломается под меньшей нагрузкой, чем удилище с меньшим тестом. В общем, чехарда, которая, однако же, требует объяснения.

У меня на этот счет есть свои соображения, которые в упрощенном виде заключаются в следующем. Производитель делает опытную партию удилищ и проводит с ними стендовые испытания с целью определить вес груза, при котором бланк удилища работает наиболее эффективно. Предположим, получился вес груза 70г. Это и есть тот вес, который этим удилищем можно забросить на максимальную дистанцию. Тогда, согласно правилу «золотого сечения», максимальный тест удилища, при котором оно еще сохраняет более-менее приемлемую эффективность, будет 70г : 0,62 = 113г.

Если это удилище пошло в серию – рассчитанный таким образом максимальный тест проставляется на бланке либо в нестандартном виде «110г», либо ближайший стандартный – «120г». Другими словами, никто удилище на прочность не проверяет. И потому его тест на бланке имеет касательное отношение к его прочности. Таким образом, купив удилище с тестом 120г и умножив этот тест на 0,62, мы получим ориентировочный (

) оптимальный вес груза (в данном случае

75г), при котором бланк удилища будет работать наиболее эффективно.

Например, на спиннингах, как правило, указывается нижний тест (когда бланк уже включается в работу) и верхний тест (когда бланк уже практически выключается из работы). Для расчета оптимального веса приманки суммируют максимальный и минимальный тесты и сумму делят пополам. Скажем, (5г + 25г) : 2 = 15г. Если же рассчитать по правилу «золотого сечения», получим: 25г х 0,62 = 15,5г. Возьмем удилище с тестом 10-35г, рассчитаем так и эдак – получим 22,5г и

22г соответственно. Как видим, правило работает, если тесты указаны производителем корректно.

Тогда, для удилища с тестом 150г – ориентировочный оптимальный вес груза для максимально дальнего заброса

95г, а с тестом 180г

110г. Это означает, что удилище с тестом 120г в качестве дальнобойного лучше подходит для ловли на неглубоких водоемах без течения, Потому, что слишком мал собственный вес кормушки без прикормки (до 30-40г), чтобы справиться даже со слабым течением на большой дистанции и слишком долго она будет погружаться. Удилище с тестом 150г на больших дистанциях годится для глубоких водоемов без течения. А удилище с тестом 180г справится и с весьма заметным течением. Есть удилища и с бОльшими тестами (вплоть до 300г) для ловли в поистине экстремальных условиях. Оптимальный вес снаряженной кормушки для такого удилища – 300г х 0,62 ≈ 180г.

Известно, чем длиннее удилище и чем быстрее его строй, тем оно потенциально дальнобойнее. Просто потому, что при прочих равных условиях по законам физики быстрое и длинное удилище способно обеспечить бОльшую начальную скорость кормушки. Обоснование этого факта приведено здесь: https://salapin.ru/articles/article9824.html.

Но есть еще такое понятие как оптимальная длина удилища, которая напрямую зависит от антропометрии и физического развития рыболова. Спасибо Архимеду. Он доказал, что чем длиннее удилище, тем длиннее должна быть его рукоять. А чем длиннее рукоять – тем длиннее должны быть руки рыболова для удобного хвата и, следовательно, тем выше должен быть его рост. То есть, проведя необходимые антропометрические замеры и зная таблицу умножения, можно посчитать свою персональную оптимальную длину удилища.

Если считать лень, то можно воспользоваться эмпирической формулой, согласно которой эффективная длина фидерного удилища не должна превышать рост рыболова более, чем в 2,5 раза. То есть, для рыболова ростом 170см – не более 4,25м, а для рыболова ростом 180см – не более 4,5м. А что по этому поводу думают настоящие профи по дальнему забросу – карпятники? Они считают, что для дальнего заброса рыболову ростом 170см оптимально подходит удилище длиной 3,6м, а рыболову ростом 180см – 3.9м. Но у них при забросе работает все удилище, а на фидере работает только бланк (без кивка). Фидеры 4,2-4,5м обычно комплектуются кивками длиной 50см. Следовательно, длина бланков соответственно – 3,7м и 4,0м. Практически такая же, как у карпятников. Это радует – теория совпадает с практикой.

Чем длиннее удилище, тем сложнее его сбалансировать и тем бОльшие требования предъявляются к физической подготовке рыбака, чтобы реализовать потенциальные возможности удилища. Как следствие, фидерные удилища длиной 4,5м и выше особой популярностью пока не пользуются и, возможно, поэтому их ассортимент в магазинах весьма убогий – выбирать не из чего. Но тогда и писать не о чем – бери то, что есть. Будем успокаивать себя тем, что еще какой-то десяток лет назад ассортимент удилищ 4,2м тоже был убогий. Поэтому сосредоточимся пока на удилищах 4,2м, как наиболее востребованных для дальнего заброса. Но все сказанное в полной мере относится ко всем фидерным удилищам без исключения.

Следующий параметр, на который стоит обратить внимание – длина рукояти (от комля до катушкодержателя). Обычно длина рукояти таких удилищ около 50см. Но могут быть и варианты. Тогда, берем первое колено удилища одной рукой в районе катушкодержателя, другой – за комель там, где нам удобно, и делаем несколько плавных (мы в магазине все-таки) замахов-забросов. Отбираем то удилище, длина рукояти которого нам более комфортна. Если возникли сомнения, как у Буриданова осла, то выбираем то, у которого рукоять длиннее.

Собираем удилище и находим его центр тяжести – точку на бланке, в которой оно (удилище) расположенное горизонтально находится в равновесии. Тот же Архимед учил – чем ближе эта точка к катушкодержателю – тем легче бросать.

Теперь можно обратить внимание и на вес удилища. Если еще осталось из чего выбирать – выбираем то, что легче.

Коль у нас появилась потребность иметь дальнобойное удилище, то, скорее всего, мы уже имеем определенный опыт и оно у нас не первое. Поэтому будет совсем хорошо, если его транспортная длина соответствует длине имеющегося у нас кофра, чтобы не покупать новый.

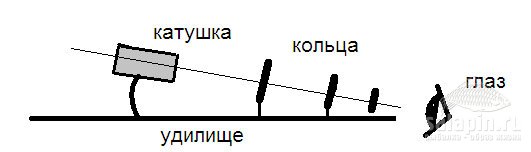

Смотрим в кольца собранного удилища со стороны комля. Первые три кольца должны образовывать концентрические окружности (на рисунке 1 показаны красным цветом), а остальные плавно смещаться к верхней границе третьего (а иногда и второго) кольца (показаны черным цветом).

Витки шнура, сходя со шпули, образуют в воздухе спираль. Возникает центробежная сила «раздувающая» эту спираль. Эта сила пропорциональна квадрату угловой скорости вращения спирали. То есть, чем дальше заброс, тем больше скорость движения шнура, тем больше витков сходит со шпули в единицу времени, тем больше раздувается спираль (фото слева). Проходя первое кольцо, шнур притормаживается за счет трения в кольце, спираль перед кольцом раздувается еще больше и в какой-то момент шнур может начать стучать по бланку, сбивая лаковое покрытие (фото 1 снизу). (Фото заимствовано здесь).

Вообще львиная доля суммарного трения шнура при забросе (на шпуле, на кольцах и о воздух) происходит как раз на первом кольце. Способов уменьшить это трение не много – всего два. Первый — увеличить диаметр шпули, чтобы уменьшить количество сходящих витков на единицу длины шнура. Поэтому стоит обратить внимание на размер первого от катушки кольца, который определяет максимально допустимый диаметр борта шпули. Так, например, для кольца #30 (по классификации Фудзи) на фидерных удилищах допускается устанавливать катушку с диаметром борта шпули до

60мм, а для кольца #25 – до

50мм. Для удилища длиной 4,2м считается оптимальным кольцо #30.

Второй выход – увеличить длину шпули, тогда высота укладки (ее радиус) будет уменьшаться медленнее, а значит, меньше будет сходить витков в единицу времени. Кроме того, увеличивается средневзвешенный угол между набегающим шнуром и бортом шпули – трение на борту уменьшается. А лучше и то, и другое вместе. Вывод: шпуля катушки должна быть, по возможности длинной с максимальным диаметром борта соответствующим первому кольцу. Выделенное – это главное и бескомпромиссное условие для катушки на «дальнобойном» удилище.

При увеличении скорости поступательного движения шнура по борту шпули (то есть, при увеличении дистанции заброса) сила трения на борту увеличивается пропорционально скорости независимо от диаметра шпули. Скажем, скорость увеличилась в два раза, следовательно, и трение на борту увеличится в два раза. Но шнур, кроме того, движется по кругу и при этом, как было сказано, возникает центробежная сила, отрывающая его от борта. При этом центробежная сила, уменьшающая трение на борту, растет быстрее (так как она пропорциональна квадрату скорости), чем линейная сила трения. И теоретически при достижении определенного значения скорости (по крайней мере, на начальном участке полета), шнур может сходить со шпули, не касаясь борта именно в тот момент, когда трение на борту могло бы быть максимальным. Это очень здорово. Именно для этого созданы прямоконусные шпули.

Но укладка шнура при этом должна быть идеальной. В противном случае за счет межвиткового трения (а у шнура оно больше, чем у лески) возможен одновременный сход нескольких витков шнура. В результате образуется «борода», за которой следует отстрел кормушки. Поэтому, если применяется шнур, рекомендуют уменьшить высоту укладки, то есть – опять посадить шнур на борт шпули. Тогда в чем смысл применения прямоконусной шпули, если все ее преимущества нами же нивелируются? Лучше не рисковать и от этих катушек отказаться.

За то, стоит обратить внимание на катушки с бейтранером. Они, конечно, в среднем несколько тяжелее, но нам с ними не джиговать. Главной силой действующей на кормушку при забросе есть центробежная сила, образующаяся в результате вращения удилища вокруг катушкодержателя. То есть, катушка находится, по сути, в центре вращения и ее вес практически не влияет на скорость вращения удилища. За то, бейтранер может пригодиться при ловле крупной рыбы с каким-нибудь «убийцей карася».

Условия на берегу могут существенно отличаться от тех тепличных, которые мы рассматривали. Требуемый вес кормушек может быть существенно бОльшим. Поэтому катушка должна быть силовой с передаточным числом не более (4,6-4,7):1.

Выбрав подходящую нашим требованиям катушку, не помешает на всякий случай проверить ее на соосность с кольцами нашего удилища. Это можно сделать следующим образом. Снимаем первое колено и устанавливаем катушку без шпули. Смотрим на нее со стороны первого кольца. Если высота ножки катушки и наклон ее оси подходящие, то, когда шток катушки находится в центре кольца, он должен быть направлен строго нам в глаз. Еще лучше, если взять два колена удилища и посмотреть на катушку через три первых кольца, но это не всегда удобно, так как зависит от расположения четвертого и следующих за ним колец. Но с помощью зеркала это осуществимо.

Если соосности нет по горизонтали, то катушка либо «левая», либо бракованная. Если нет по вертикали, то, скорее всего, кольца на удилище установлены неправильно.

В заключение замечу – самая идеальная снасть сама не бросает и сама не летает. Но о технике силового заброса материалов много. Опять же, хороших и разных.

Добьёмся максимально дальнего заброса с фидером? (Часть 2)

Леска, плетеный шнур, шок-лидер, бекинг.

Продолжая рассмотрение основных факторов и условий, влияющих на дальний заброс, перейду к леске и плетеному шнуру. Наверное, первый закономерный вопрос, который возникает — это, что лучше использовать для дальнего заброса – шнур или лесу? Отвечая, выскажем мнение ряда спортсменов, которое сложилось у них в процессе многолетней рыболовной практики. С леской выполнить максимально дальний заброс легче, в случае если диаметры шнура и монолески имеют близкое значение.

- леска не намокает и не слипается на шпуле как шнур;

- в момент нагрузки леска растягивается, но не теряет свою цилиндрическую форму (шнур в местах перегиба «расплющивается» и увеличивает площадь трения);

- плетеный шнур имеет шероховатую структуру и после намокания «собирает» с поверхности водоема мелкие частицы создавая вокруг себя абразивную поверхность.

Но не следует радикально исключать плетеный шнур из рыбацкого арсенала, так как и он имеет свои плюсы. Например: шнур обладает меньшей остаточной памятью по сравнению с леской (это не касается шнуров с защитной оплеткой); при относительно небольшом диаметре выдерживает большую нагрузку и т.д.

Важно понимать, что для достижения дальнего заброса мало заменить шпулю или перейти с лески на шнур! Нужно учитывать и одновременно соблюдать целый комплекс условий и факторов (длинна и строй удилища, форма шпули, вес забрасываемой оснастки и т.п.) чтобы скомпоновать «гармоничную» и сбалансированную снасть для выполнения технически грамотного заброса.

Много интересных нюансов о леске и шнуре можно узнать, если посмотреть на дальний заброс через призму сухих расчетов. Например, при забросе, на леску (шнур) действует центробежная сила и сила разгона оснастки (последняя действует не только на леску, но и на удилище), и суммарное значение этих сил почти в 50 раз превышает забрасываемый вес. Не станем приводить формулы и утомлять расчетами, ведь нынешний рыболов не сильно стремиться вникать в суть явления и происходящих процессов. Ему важнее «конкретный совет» и то «как это называется», чтобы спросить в магазине или блеснуть знанием «ненашенских» слов в разговоре с другими рыбаками. А если что-то после «конкретного совета не срослось», то посоветовавший — абсолютно не «шарит» в рыбалке! Посему, не прибегая к «школьному курсу физики», можно подвести краткий итог. Для обеспечения максимально дальнего заброса необходимо использовать наиболее тонкие диаметры шнуров и лесок и при их намотке стремиться заполнить емкость шпули до уровня на 2-3 мм ниже высоты бортика.

Но все же давайте, попробуем воспользоваться на практике приведенным правилом и немного посчитаем!

Исходя из веса кормушки 120 грамм, определяем оптимальную разрывную нагрузку для шнура или лески. Для этого вес кормушки умножаем на коэффициент нагрузки создаваемый центробежной силой и силой разгона оснастки, который равен 50.

120 * 50 = 6000 (гр.)

К полученному значению разрывной нагрузки лески, для надежности, добавляем еще 1 кг (чтобы быть уверенным в том, что и узлы выдержат заброс). Итак, леска с разрывной нагрузкой в 7 кг будет иметь диаметр приблизительно 0,3 мм, а плетеный шнур с такой разрывной нагрузкой будет иметь диаметр около 0,12 мм. Очевидно, что многие рыболовы сразу отдадут предпочтение шнуру, так как он тоньше и по логике — будет «лететь» дальше. Но давайте не будем списывать со счетов леску — она при близком значении диаметра однозначно превзойдет шнур! Компенсировать малую разрывную нагрузку лески может шок-лидер (shock-leader можно перевести с английского как «испытанный на удар проводник») из лески диаметром 0,3 мм. Он примет на себя нагрузку во время заброса. Длинна шок-лидера, должна обеспечивать 5-6 витков на шпуле, и свис лески от последнего пропускного кольца до катушки. Говоря по-простому – соответствовать двум значениям длины удилища. Как видите, небольшой «фокус» с куском лески на конце дает дополнительный бонус к дальности полета оснастки и возможность использовать основную леску меньшего диаметра (не боясь отстрела фидерной кормушки).

Закономерно негодование поклонников «плетенки» и жгучее желание поспорить. Поэтому нелишне напомнить те преимущества, которые дает леска (кроме дальности заброса) на рыбалке:

- относительная незаметность на фоне дна и в толще воды, по сравнению со шнуром;

- повышенная износостойкость и возможность ловить на «агрессивном» дне (усыпанном ракушками, гравием);

- способность растягиваться и гасить рывки рыбы при вываживании.

Часто обсуждая преимущества лески и шнура, поклонники последнего оперируют единственным аргументом – на дальней дистанции леска не показывает поклевку. Когда начинаешь разбираться почему, звучат заявления «о растяжимости и

Следующее о чем хочу упомянуть — это бекинг (becking – в переводе с английского «поддержка» или «подложка»). «Подложка» — это элемент оснастки, который позволяет компенсировать малый диаметр шпули. На рисунке (см. часть 1) показана схема намотки лески на шпулю с использованием бекинга и шок-лидера. Понятно, что при помощи такого решения классическую шпулю можно сделать «дальнобойной» если подмотать леску, шнур, швейные нитки или на худой конец — изолирующую ленту. Вся проблема в самой намотке, так как очень часто многие пытаются угадать нужную длину бекинга и, заменив простой математический расчет на «метод научного тыка». Психуют, но мотают леску туда-сюда!

Приведу пример расчета для длины бекинга исходя из длины (размотки) основной лески и конкретной шпули (см. таблицу).

Для бекинга и шок-лидера используем леску диаметром 0.30 мм, а для основной лески диаметром 0.15 мм (вместимость на шпули 100 м и 200 м). Учитывая то, что забрасывать дальше 100 метров нам не придется, то этой длине и будет соответствовать размотка основной лески. Считаем — от общей вместимости шпули основной лески отнимаем длину необходимой размотки основной лески:

200м – 100м = 100м.

Так как остаток шпули будет заполняться леской 0.30 мм, необходимо вычислить коэффициент соотношения диаметров, который позволит точно определить необходимую длину «подложки». Для вычисления коэффициент соотношения диаметров вместимость шпули для лески 0.30 мм делим на вместимость шпули для лески диаметром 0.15:

Длину «подложки» вычисляем, умножив остаток лески на полученный коэффициент соотношения диаметров:

Решение: для расчетной шпули понадобиться бекинг диаметром 0.30мм и длинной 50м (длина шок-лидера, как правило, вычитается из длины бекинга) при размотке в 100м основной лески диаметром 0.15мм.

Оснастка.

Еще одним фактором, влияющим на дальность заброса, есть форма кормушки и тип оснастки. Очевидно, что оснастка с кормушкой «пуля» летит дальше, чем кормушка типа «клетка» и причина не только в месте расположения их огрузки, но и в аэродинамике самой кормушки. Не стану углубляться в примеры и теорию, ведь любой рыболов может с этим разобраться самостоятельно. Отмечу лишь то, что и сама оснастка может создавать определенные проблемы, например оснастка с трубочкой противозакручивателя, симметричная и не симметричная петля (из-за наличия жесткой скрутки) — летят не далеко. Оснастки: патерностер, «вертолет», «in-line» — летят значительно дальше. Важно также помнить, что на дальность полета влияет и количество поводков в оснастке — второй поводок в разы уменьшит дальность полета.

Техника выполнения дальнего заброса.

Описывая выполнение заброса, приведу технику, разработанную чемпионом мира по дальним забросам карповым удилищем Терри Эдмондсом (его рекорд дальнего заброса составлял 270 ярдов или 246 метров) и как альтернативу ей, технику другого спортсмена — Ли Полларда. Кстати, переводы статей Л. Полларда очень часто можно встретить на сайтах о карповой ловле. Так в одной из своих статей помимо фото пойманного трофея весом в 29 фунтов 14унций, автор указывает, что карп был пойман на озере Хорсшу, на удалении от берега в 110 ярдов (100,584 м.) удилищем модели Кевина Неша (длина 3,6 метра)! В качестве познавательной информации добавлю, что классические карповые удилища не превышают длины 3,9 метров (класс Longdistans).

На приведенном рисунке изображены ключевые фазы дальнего заброса по методике Т. Эдмондсона, которые и опишу, но сначала процитирую Терри: «Чтобы сделать максимально далекий заброс Вы должны в его процессе заставить грузило двигаться по максимально большой дуге в пределах ограничений каждого специфического стиля, большая дуга = большая скорость грузила = дальность, так что это самый важный аспект заброса, которого мы должны добиться, и при забросе над головой его, к счастью, добиться легко». Акцентирую внимание читателя на «максимально большой дуге», которая достигается не только махом рук, но и удилищем «медленного» строя!

1 фаза.

Вес тела и его центр тяжести расположен над опорной ногой. Вторая нога слегка касается пяткой земли (носок оттянут назад) и готова к осуществлению шага. Руки с удилищем подняты и вытянуты над головой. Удилище имеет небольшой наклон назад, чтобы кончик был согнут (взведен) весом грузила или фидерной кормушки.

Оснастка не раскачивается!

Распространенная ошибка новичков — рука у катушки согнута (локоть «нацелен» в сторону броска) и катушка «лежит на голове».

2 фаза.

Выполнение броска осуществляется в следующей последовательности.

Большой шаг впереди стоящей ногой (без выпада, когда все тело осядет на поставленную ногу, а не пойдет по прямой линии). В момент, когда шагающая нога твердо встала, начинается толчок второй ногой, чтобы ускорить движение корпуса вперед. «Качек» корпусом вперед, позволяет вложить в бросок всю массу тела и выполнить его не только за счет рук, но и за счет всего тела.

3 фаза.

В момент, когда «качек» тела закончен (вес тела перенесен на впередистоящую ногу), начинается резкое и сильное движение руки удерживающей комль удилища. Вторая рука (удерживающая удилище возле катушки) служит осью вращения и в забросе практически не участвует. Очень важно, чтобы между движением корпуса и действиями рук не было паузы.

Часто новички, после выполнения заброса теряют равновесие и по инерции «летят носом в воду». Причина в том, что при переносе веса, колено впереди стоящей ноги выходит за носок стопы (другими словами центр тяжести выходит за пределы площади опоры). Еще одной ошибкой после выброса оснастки в свободный полет, есть опускание удилища ниже угла 45 градусов. В результате такого «рубания» сходящий со шпули шнур или леска оттягивается назад и дальность заброса укорачивается.

Говоря о технике заброса Ли Полларда, замечу, что она имеет аналогичную динамику движения, но отличается лишь тем, что шаг при забросе не выполняется. Одна нога заблаговременно выставляется вперед и на нее выполняется «качек» корпуса перед маховым движением рук.

В заключение остановлюсь на двух моментах, на которых акцентируют внимание данные джентльмены. Для оптимального использования физических возможностей, Л. Поллард рекомендует использовать длину удилищ в 12 футов (3,6 м.) при росте до 175 см. и 13 футов, если рост выше. Т. Эдмондсон рекомендует перед забросом, следить за тем, чтобы свес оснастки не привышал 60-70 см.

Все индивидуально и совершенству нет придела, если есть желание научиться, а не поспорить.