- Как северные народы ловили рыбу?

- Как ловят рыбу Коренные Народы. Сети, невод, удочка. Секреты Ненцев Ямала и Крайнего Севера | Факты

- Дубликаты не найдены

- Рыбацкое терпение

- Здоровый сцуко.

- Рыбалка на Сахалине. Голец и Кунджа

- Ловля леща на мормышку. Плохая погода лещу не помеха

- На обмелевшем Северном водохранилище в Ростове-на-Дону оштрафовали браконьеров, которые наловили больше 350 кг рыбы

- Мечта рыбака

- Хариус своими руками

- А вы че тут делаете?

- Красивых топоров пост

- Гигантский Каранкс: Рыба-пожиратель птиц

- Что если установить воздушный Компрессор в Глухозимье? Реакция рыбы на Фарш из Мойвы!

- Что едят на Ямале: Сырое мясо и рыба во льду (7 фото)

- «Плохо, брат, ты мадьяр знаешь. » (с)

- «За сутки 20 тысяч просмотров, это было для меня шоком». Как нефтяник стал популярным национальным блогером

- Герб заполярного города

- Богородский нож

- Приморские рыбаки из прошлого. Что ловили, на чём, где? Редкие архивные фото

- Какой была рыбалка на Сахалине. Какими были рыбаки прошлого. Уникальные архивные фотографии

- Почему у христиан основной символ крест, а не рыба?

Как северные народы ловили рыбу?

В традиционном хозяйстве большинства северных народов большое значение занимает рыболовство. Ещё в третьем тысячелетии до нашей эры оно было одним из основных занятий коренных народов. Их материальная культура в значительной степени зависела от данного промысла.

Это напрямую касалось коренных жителей Амура и Оби, Камчатско – Охотского региона и острова Сахалин. Рыба была основной пищей и кормом для упряжных собак. Кроме того, одежду и обувь шили из рыбьей кожи. Ведя оседлый и полуоседлый образ жизни, народы, занимающиеся рыболовством, в летний период совершали переселения. Добываемую во время сезонного лова рыбу коренные северные народы заготавливали на зиму в виде юколы. А на корм собакам шли отходы.

В период палеолита (20 -25 тысяч лет назад) рыболовными орудиями были костяные крючки и наконечники гарпунов. Среди простейших рыболовных орудий были остроги, сачки, силки. Острогой, являющейся ударным или метательным орудием, били мелкую частиковую рыбу. А с помощью сачков чукчи с байдар добывали навагу. Корюшку таким образом добывали нивхи, негидальцы и ульчи. Что касается чукчей и шорцев, стоит отметить, что они пользовались силками. А из лука рыбу били лесные ненцы, ханты, манси, селькупы, эвенки. У хантов были специальные стрелы для щук, сначала с костяными, а затем с железными наконечниками. Жившие на Амуре коренные народы пользовались примитивными удочками – махалками, имевшими короткое удилище и крючок, насаженный на грузило.

Во время зимнего подлёдного лова с удочкой над прорубью устанавливали укрытие. Использовались самоловные орудия – перемёты и самоловы, которые заимствовали у русских. К длинной верёвке «хребтине» привязывали несколько десятков крючков, привязанных на «поводках». Всю конструкцию протягивали по воде или под водой. А саамы укрепляли к шесту леску с крючком, вбивая сам шест в дно реки или озера.

Больше интересного на сайте Это Сибирь

Если вам понравилась эта публикация, ставьте лайк ( палецвверх), делитесь этой статьей в соцсетях с друзьями. Поддержите наш проект, подписывайтесь на наш канал и мы будем писать больше интересных и познавательных статей для Вас.

Как ловят рыбу Коренные Народы. Сети, невод, удочка. Секреты Ненцев Ямала и Крайнего Севера | Факты

Почти у всех северных народов в традиционных хозяйственных промыслах почётное место занимает рыбная ловля. Это занятие известно людям многие тысячи лет, и по сей день является важной частью культуры и быта аборигенов Севера не только на Ямале, но и на Сахалине, в бассейнах рек Обь и Амур, в Камчатско-Охотском регионе.

В этом видео вы узнаете, как ловят рыбу ненцы и другие малочисленные коренные народы России. Причём, ловля производится не только на удочку, невод или сети, но и с помощью многих старинных приспособлений, о которых вы могли и не знать. Смотрите ролик, чтобы узнать о секретах рыбного промысла на Ямале!

Дубликаты не найдены

Рыбацкое терпение

Здоровый сцуко.

Рыбалка на Сахалине. Голец и Кунджа

Этот пост будет посвящён рыбалке на Сахалине. Первая рыбалка на Севере нашего острова Сахалин. Ловим гольца и Кунджу в зимний период, не путать с кумжой. Ловится такая рыба на мармышку 20-30 грамм с использованием опарыша или тампона из икры. Леска для такой рыбалки нужна мощьная, так как может клюнуть таймень на 10 кг, да и кунджа под 3кг очень легко рвет 0,35 леску.

В видео есть момент как я вяжу тампоны с сыном.

Верхняя Кунджа и две нижних Голец.

А также юге Сахалина все в зимний период охотяться за корюшкой (зубатка), кто не знал это семейство лососевых. И когда в магазинах пишут продается лосось это не верное изречение. Используется гирлянды из 4-6 крючков, вариантов сотни 🙂 на удочке у вас должно быть не меньше 50 метров, часто приходилось ловить рыбу с глубины 30 метров и если вдруг леска запутается у вас должен быть запас.

За этой рыбкой охотно гоняются и птицы, если рыбаки поделятся.

Ловля леща на мормышку. Плохая погода лещу не помеха

Ещё раз убеждаюсь в эффективности макарон в качестве прикормки. Зачем люди бахают килограммы покупной прикормки, когда можно купить пачку макарон за 20 рублей!?

Накануне вечером мы сделали очередной закорм макаронами дабы удержать леща на точке. Всё бы ничего но весення погода непредсказуема. Вроде весна, а погода аномальная и резкое похолодание сменилось резким теплом. Но всё равно решили пойти и попробовать поймать леща утром. Сразу на эхолоте было видно, что лещ стоит под лунками, но первые 1.5 часа он напрочь отказывался проявлять активность. Может надо было закормить сразу по приходу, но так как глубина в месте лова около 8 метров прикормкой его можно было разбросать по окружности, потому выбрали выжидательную тактику. Тишину по началу нарушал ёрш. Но через какое то время, когда ветер начал дуть ещё сильнее лещ пошёл есть. Считаю для такой погоды вполне неплохой результат.Всем НХНЧ.

На обмелевшем Северном водохранилище в Ростове-на-Дону оштрафовали браконьеров, которые наловили больше 350 кг рыбы

Дамбу прорвало, вода вытекла наружу, самые находчивые (а таких десятки) тут же побежали скупать в ближайших магазинах сачки, резиновые сапоги и доставать всю рыбу, что глаза видели. Но натаскать-то натаскали, а вот продать и заработать на ней не успели.

На место нагрянула полиция и рыбинспекторы — оказалось, из водохранилища вытащили больше 350 кило карпов, уклеек и карасей.

На 20 браконьеров (это только те, кого удалось поймать) составили протоколы, им грозит штраф за ловлю выше суточной нормы и использование сачков (от 2к до 5к). С рыбой, кстати, всё ок — выпустили обратно в воду.

чё, мужики, кто на рыбалку?

Мечта рыбака

Хариус своими руками

Глаз не могла оторвать, когда его увидела, и пообещала себе, как выдастся время, обязательно его залипить)

Полимерная глина, пастель, желание, и вот что вышло

Спасибо!

Хорошей трудовой недели!

А вы че тут делаете?

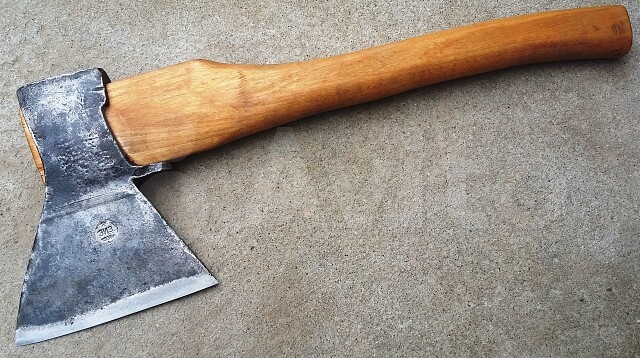

Красивых топоров пост

Так получилось, что батька у меня рукастый, лежит душа у него ко всяким поделкам. Табуретку собрать, лавочку — это запросто. Одно время начал заниматься сапёрными лопатками и как-то незаметно перешёл на топоры. Далее ему слово:

Примерно 5-6 лет назад «заболел» восстановлением старых топоров. Еще в детстве хотел научиться самостоятельно точить и насаживать топоры. Благо, было с кого брать пример. И дед, и отец были очень толковыми плотниками и столярами.

Очень люблю восстанавливать царские и старые советские топоры, часто — копаные, пролежавшие по 70-80 лет в земле, с Великой Отечественной войны, в полях сражений, в окопах. Металл был классный, не чета нынешним китайским изделиям из металлолома. Собираю истории этих топоров, изучаю клеймение. Иногда попадают в руки топоры — чердачники, сарайники, в очень приличном состоянии, не сильно уточенные. Всем этим топорам даю вторую путевку в жизнь.

Освоил электрохимическую очистку от ржавчины, изготовление топорищ, заточку топоров на водяном точиле, насаживание с использованием 3-5 клиньев.

Ниже покажу свои работы и дам краткое описание топоров.

1. Топор русской императорской армии. Голова 2 кг, очень большой, топорище ясень, обжиг. Без клейм.

2. Топор ЗИК (Златоустовский инструментальный комбинат), 1957, размер А2 плотницкий, сталь У7, топорище береза. Клеймо.

3. Топор ЗИК 1941 большой саперный, копан в Карелии на местах боев, восстановлен. Хорошее четкое клеймо. Топорище береза, обжиг.

4. Топор малый саперный ЗИК 1938, вес 1 кг, топорище береза. Четкое клеймо. Уточен неравномерно. Посадка на 5 клиньев.

5. Топор ЗИК малый саперный (кавалерийский), 1942, четкое клеймо, топорище бук, откопан в Курской области, по размеру туристический.

6. Топоры малые саперные Klauenbeil Германия, периода ВОВ, копаны под Волгоградом, Калининградом, Мурманском, топорища ясень по оригинальным чертежам, обжиг, крупповская сталь, гвоздодеры рабочие, острая заточка.

7. Топор большой плотницкий ЗИК времен ВОВ, откопан в Калининградской области, клеймо не сохранилось, только характерная лунка от него, по форме домика, вес около 1,4 кг. Топорище 1967 года с хранения, обжиг.

8. Топор царский, 1916 года, клеймо, топорище береза, обжиг. Ездит со мной в багажнике))).

9. Топор Труд Вача, 70-е годы СССР, четкое клеймо, вес 1,4 кг, топорище береза обжиг.

10. Топор Труд Вача, 70-е годы СССР, клеймо. Легкий плотницкий.

11. Топор кавалерийский РИА (Русская императорская армия), без клейма, топорище береза.

12. Топор Ижсталь, 1974, размер большой плотницкий. Клеймо. Топорище береза. Рубит даже гвозди, потому что сталь У8.

13. Топор большой плотницкий, 1955, Строммаш, Могилев, СССР. Четкое красивое клеймо.

14. Топор ЗИК 60-е годы СССР. Красивые следы ковки на голове.

15. Топор-чердачник плотницкий, 70-е годы, СССР, завод Труд Вача, Нижегородская область, топорище береза.

16. Топор ЗИК 1949, большой плотницкий, кованый, с хранения. Четкое клеймо типа «домик». Оригинальное топорище.

17. Топор Klauenbeil малый саперный, Германия, 1942, клеймо, копаный. Топорище ясень, обжиг. Рабочий гвоздодер.

18. Топор плотницкий завод Труд Вача, 1974, размер Б2, четкое клеймо.

19. Топор малый саперный. Чердачник. ЗИЗ (Златоустовский инструментальный завод), 1935 год. Четкое клеймо. Красавец. Топорище бук, обжиг.

20. Топор большой саперный. Чердачник. ЗИЗ, 1938 год. Четкое клеймо. Топорище оригинальной формы, с хранения.

21. Топор малый саперный, ЗИК, 1942. Четкое клеймо. Копан на берегу Днепра в районе Ратчинской переправы 1943 года. Участвовал в сооружении переправы при наступлении Красной Армии.

22. Топор ЗИК 1952, размер А2, большой плотницкий. Клеймо. Топорище самодельное, ясень, обжиг. Осталось только наточить.

23. Топор малый саперный ЗИК 1936, чердачник. Отличное клеймо. Топорище самодельное, ясень, обжиг.

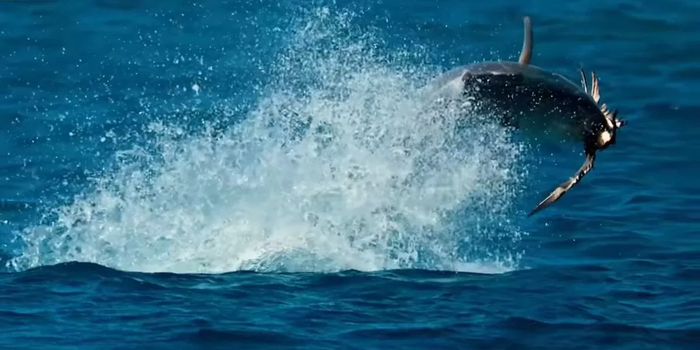

Гигантский Каранкс: Рыба-пожиратель птиц

Сегодня мы познакомим вас с уничтожителем рыб — Гигантским Каранксом.

Наш герой любит поплескаться в уютных лагунах среди рифов в акватории Красного моря, а также вблизи берегов Тайланда, Индонезии, Филиппин, Сейшел и Малайзии, но больше всего гигантских каранксов живет у берегов Африки и у Гавайских островов.

Жители последних всегда уважали эту рыбину, но не за интеллект или охотничьи навыки, а за силушку богатырскую. Каранкс даже является символом мужества и олицетворением непобедимого воина. Пойманная на крючок рыбёха скорее сама утащит тебя на дно, чем даст себя выловить.

Поэтому в махаче с рыбаком один на один чаще всего победа остаётся за каранксом. И немудрено, удержать беснующуюся тушу в 60, а то и в 80 кг надо постараться. К тому же, ростом килька-переросток тоже удалась, средняя длина рыбы 1-1,2 м.

Но путь от малька до непобедимого воина тернист и труден, так как родители из каранксов никудышные. Отметав пару миллионов икринок, мамка бросает своих детишек на произвол судьбы. Малькам придётся выживать в спартанских условиях открытого моря самостоятельно. 80% из них станет кормом для других рыб. Но 20 % выживут и превратятся в ненасытный смерч.

Молодняк добывает пропитание сообща: стая загоняет более мелких ракообразных, головоногих и рыб в западню, окружая добычу со всех сторон. Ну а дальше, каждый жрёт то, что успеет поймать.

С возрастом каранксы становятся опытными охотниками и группа распадается, чтобы никто не путался под. эээ, плавниками, и не распугивал добычу. Старички охотно объединяются только в одном случае — за охотой на дельфинов и черепах! Вы думаете, что ими движет слабоумие и упорство? Скорее бесстрашие и амбиции. Не забывайте, каранкс — символ мужества. А титул надо периодически подтверждать.

Но далеко не охотой на дельфинов прославился этот гигант. На типичный вопрос: «рыба или птица?» каранкс с удовольствием выберет последнее. Жертвами таких гастрономических капризов становятся зазевавшиеся у водной поверхности крачки.

Да, рыбья охота на птиц не в новинку. Акулы, пираньи и щуки тоже жрут пернатых за обе щёки, но почему все лавры достались нашему герою? Потому что все вышеперечисленных товарищи добывают птиц, отдыхающих на воде или стоящих у кромки, а наш герой ловит их налету!

К такому делу птицеед подходит очень продуманно. Он долго преследует жертву, наблюдает за её поведением. Охотнику необходимо прикинуть, сколько весит крылатая тварь, как быстро она может вспорхнуть и с какой скоростью она это сделает. Только после всех этих вычислений каранкс нападает, причём в большинстве случаев успешно.

Но непобедимым птицееда назвать тоже нельзя. Мы можем сколько угодно петь дифирамбы бесстрашному математику, но промышленное рыболовство беспощадно даже к этой отважной рыбе. В год добывают по 4-10 тонн каранкса! Благо, гиганты хорошо плодятся, и их численности сейчас ничего не угрожает. Пока.

Что если установить воздушный Компрессор в Глухозимье? Реакция рыбы на Фарш из Мойвы!

Что, если проверить воздушный компрессор зимой в Глухозимье? Этим вопросом задаются многие рыбаки, ведь недостаток кислорода — это серьезная проблема для подводных обитателей! Первую камеру с воздушным компрессором отпустил у камыша, глубина чуть больше метра. Вторую камеру установил в двух метрах, а третью соответственно в трех метрах глубины. В этот же день проверим реакцию рыбы на фарш из мойвы, также на разных глубинах. Многие рыболовы считают, что запах мойвы собирает всю хищную рыбу и раков, посмотрим так ли это.

Что едят на Ямале: Сырое мясо и рыба во льду (7 фото)

Мастер класс по строганию рыбы и мяса «Строганина по-Ямальски»

Молодые мастера показали высший класс, нарезая тонкую стружку из белой рыбы и оленины.

Председатель жюри чемпионата по строганию Хатяко Мэйкович Езынги поделился своими секретами разделки.

К примеру, он считает, что лучше всего брать свежевыловленную замороженную рыбу, разделывать её при минусовой температуре, использовать по минимуму специи. Женщины помогают мужчине, накрывая стол перед предстоящей трапезой.

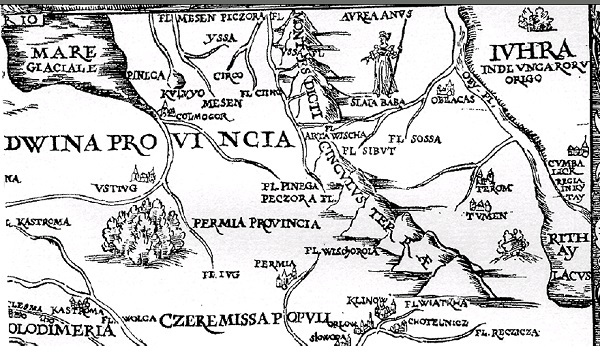

«Плохо, брат, ты мадьяр знаешь. » (с)

Систематическое употребление царского титула с перечислением подвластных территорий на Руси начинается с Ивана III. Именно при нем фактически обретшая независимость северо-восточная Русь начинает активную внешнеполитическую деятельность. У зарубежных властителей Иван Великий и позаимствовал идею перечислять в титуле свои основные владения.

Первая попытка – 1474 года — была не очень удачной, титул получился совсем коротеньким и даже жалким: «Великий князь Володимерьский, и Новгородский, и Московский и всеа Русии».

Иван III Васильевич. Гравюра из «Космографии» А. Теве, 1575 год.

Выводы были сделаны, и в 1484 году в Кафу, нынешнюю Феодосию, отправляется грамота властителю Тамани по имени Заккария Гизольфи, генуэзцу по отцу и черкесу по матери, которого русские дипломаты почему-то именовали «Скарье Евреянином» или «жидовином Захарием Скаре».

И в этой самой грамоте московский князь Иван Васильевич именует себя уже более представительно: «Божиею милостию, великий осподарь Русские земли, великий князь Иван Васильевич, царь всеа Руси, Володимерьский и Московский и Новгородский и Псковский и Югорьский и Вятский и Пермьский и иных».

Так что Югра, можно сказать, изначальная составляющая царского титула, с тех далеких времен, когда земель у Москвы было лишь княжество Владимирское, Новгород с Псковом, да северные княжества. Это потом – хотя еще и при Иване – добавится Тверь, затем Булгария… Впрочем, не будем забегать вперед.

Из всех мелких северных княжеств, «не оставивших в истории никаких следов, кроме имени», Югра оказалась самой популярной у иностранцев и титул «князь Югорский» добавлял на западе московскому властителю больше всего очков.

Разгадка – на карте, приведенной в знаменитом сочинении XVI века Сигизмунда фон Герберштейна «Записки о Московии». Вот нужный нам фрагмент:

В правом верхнем углу написано: «Югра (Iuhra), откуда происходят венгры (inde ungaroru origo)».

Знаете, в чем тогда была самая большая проблема русских в отношениях с европейцами?

В том, что для европейцев московиты были абсолютными чужаками. Географические названия Великого княжества Московского им ни о чем не говорили. Названия платящих дань племен – пустой звук. Битвы, которые московиты вели – не имели к Европе никакого отношения.

Московитов не было в европейской истории, понимаете? Для европейцев они были абсолютными чужаками, какими-то жителями неведомого царства Пресвитера Иоанна, непонятно откуда взявшимися.

Точек соприкосновения тогда было очень немного, вся связь – через Литву, даже с Польшей напрямую не контачили. Вот Югра и стала для европейцев одной из точек идентификации московитов – этот народ правит прародиной всем известных венгров. Ясно-понятно, кто же не знает мадьяр!

Тем, кто, как Швейк, плохо мадьяр знает, напомню. В вышеупомянутых финно-угорских народах «финно» — довольно много: эстонцы, финны, карелы, марийцы, мордва, коми, саамы и т.д.

А вот «угров» – всего трое. Это ханты, манси и венгры.

«Остяками» раньше звали хантов. А манси — «вогулами».

Их общей прародиной и была назначена Югра или Угра. А венгр в древнерусском языке звался «угрин», поэтому в украинском Венгрия до сих пор «Угорщина». Но, кстати, здесь не только мы отметились: немцы называют венгров ungarn, французы – hongrois, англичане – hungarians. Сами венгры на это смотрят с недоумением, поскольку именуют себя исключительно «мадьярами».

Реальная прародина всех трех народов, кстати, не Югра, а лесостепи к востоку от Урала. Будущие ханты и манси между лесом и степью выбрали лес, мигрировали в верховья Оби, где и прижились. А вот те, кому предстояло стать венграми, сделали выбор в пользу степи, превратились в кочевников, а потом совершили практически не имеющий аналогов великий поход из Сибири в Восточную Европу, осадив по дороге Киев. Как сообщает нам «Повесть временных лет»: «Идоша угре мимо Киев горою, еже ся зоветь ныне Угорьское…». Так с боями и дошагали до Трансильвании и Паннонии, где зубами выгрызли себе королевство, и с годами трансформировались из невесть откуда взявшихся дикарей во вполне добропорядочных европейцев.

Художники Арпад Фести, Ласло Меднянский и Ече Барчаи. «Переход князя Арпада через Карпаты». Картина написана в 90-х годах XIX века к празднованию тысячной годовщины завоевания мадьярами Венгрии.

Кстати, оставшихся в северных лесах ближайших родственников, создатели венгерского национального мифа долго не признавали, подыскивая себе предков поприличнее – в диапазоне от египтян до шумеров.

Но вернемся в Югру и перейдем к гербам.

Это традиционный отрывок из новой выложенной главы моей книги для подростков об исторических регионах России «Царский титул в картинках». В новой главе рассказ о княжестве Югорском.

«За сутки 20 тысяч просмотров, это было для меня шоком». Как нефтяник стал популярным национальным блогером

© Все фото: Полина Петренко/ТАСС

Владимир Айвас (в офлайне Владимир Айваседа) ведет на YouТube блог — «Дневник Ханта», который стал популярен не только среди интернет-аудитории, падкой на любую экзотику, но и среди коренного населения. Работы Владимира набрали уже несколько миллионов просмотров, а сам он оставил работу в крупной нефтяной компании, чтобы полностью сосредоточиться на новом деле

— Когда мы снимали серию про ловлю рыбы на мордушку, было под минус 40. К месту съемки ехали 20–30 км на снегоходе. В голове все время сидело: а если не хватит аккумуляторов из-за холода? Ведь вернуться и зарядить — не вариант. Получается, есть только одна возможность снять. Ну и, само собой, холодно не только технике — руки тоже замерзают. Да еще пока ехали, у снегохода сломалась фара, поэтому нужно было успеть до темноты, — рассказывает Владимир.

Ролик «Как добывают рыбу северные народы» набрал больше 3 млн просмотров, но в успех сначала не верилось.

— Сняли это видео, но я полгода считал его неудачным и отложил. В какой-то момент мне просто нечего было ставить, и я начал смотреть, что у меня есть в запасе. Нашел эти записи, потратил пять минут на монтаж и опубликовал. На следующий день статистика просмотров побила все мои рекорды — за сутки 20 тыс. просмотров, и они росли, наверное, тысяча в минуту. Это было для меня шоком, — рассказывает Владимир, сокрушаясь, что многого тогда снять не успели, — все-таки сел аккумулятор на морозе.

Тем не менее главное удалось показать — как из майны (полыньи или проруби) нужно доставать мордушку с рыбой. Мордушка, или по-хантыйски пон, представляет собой плетеную авоську, но большого размера. Раньше, говорит Владимир, ее делали из прутьев, но сейчас она металлическая.

— Выдра может перегрызть, приспосабливаемся, — отмечает он.

Мордушка — устройство для ловли рыбы действительно древнее.

— Его использовали наши предки, используем и мы до сих пор. Как зимой, так и летом. Насколько я знаю, сейчас ей пользоваться можно только коренным. Люди с большой земли и не стали бы ловить ею, потому что изготовление конструкции очень трудоемко, — рассказывает блогер.

Вообще для Володи сюжеты о традиционной ловле рыбы или охоте — одни из любимых. Ведь похожий ролик вдохновил его на создание блога. Полтора года назад он посмотрел на YouТube видео о хантыйской рыбалке и понял, что такой контент популярен у зрителя. Однако качество той съемки, монтаж были далеки от совершенства, и Владимир понял, что, если делать ролики на профессиональном уровне, интерес к ним может возрасти кратно.

— Не скажу, что изначально было именно желание снимать про народ, — главным желанием было стать успешным в творческой сфере, не просто работать на производстве. И когда я увидел видео с ханты, добывающим рыбу, огонек зажегся. Рассказывать про свою культуру мне тоже интересно — это моя жизнь, я это люблю. Невозможно притворяться и обманывать зрителя — тебя иначе никто не будет смотреть.

Опыт предков и древний ханты

— Мы пробуем рассказать не только о современных традициях, но и о вещах, которые были привычны нашим предкам, — например, у нас есть ролик о разведении огня с помощью трения. Сейчас этим видео заинтересовалась хантыйская молодежь, а наши дедушки пользовались этим способом не так давно — еще в 1980-х годах. Ведь у нас действительно может создаться ситуация, когда останешься в лесу без снаряжения, поэтому дедушкины методы рано или поздно могут прийти на помощь, — считает Владимир.

Ролики на канале не только документальные, у команды есть опыт игровых сюжетов. Один из популярных — встреча древнего ханты и современного. По сюжету Владимир теряется в лесу и встречает своего далекого предка, который помогает ему разобраться со всеми премудростями лесной жизни. Приглашает в свой чум, поставленный старинным способом, варит традиционную уху и делится опытом.

— Кстати, именно этот фильм мы сняли полностью на хантыйском языке, — рассказывает блогер. Сюжет очень понравился зрителям, и ребята сделали отдельный ролик о том, как проходил съемочный процесс. — Было много смеха, забавных моментов, но одновременно мы хотели показать, что подготовка к съемкам, сам процесс — не такое простое дело. Чтобы зритель видел, что за любым роликом стоит серьезная подготовительная работа.

В целом же, добавляет Владимир, нельзя сказать, что родители как-то особо передают детям свои знания.

— Ты просто в детстве находишься рядом с родителями, перенимаешь опыт и в сознательном возрасте начинаешь делать это сам. Все подручные средства ты умеешь изготавливать, хотя тебя и не учили. Опять же, про оленеводство — родители не рассказывают, но уже буквально в 12 лет дети сами ездят и могут стадо в сто голов привести домой, — говорит он.

Коренные ханты живут отдаленно от больших городов, практически не общаясь с внешним миром, — семья, дом, пастбище…

— Выезжаем исключительно для того, чтобы закупить продукты пару раз в месяц, а наши родители и вовсе могут месяца по три не выезжать, им это незачем. Есть среди наших родственников даже те, кто вовсе не разговаривает на русском языке, не знают его, — рассказывает Владимир.

По словам Владимира, аудитория блога постоянно расширяется. Сначала была идея рассказать жителям России о том, кто такие ханты, об их культуре и традициях.

— В какой-то степени речь шла о разрушении стереотипов, что мы какие-то нецивилизованные, это совсем не так, — добавляет он. Но зрителями стали и сами представители коренного народа.

— Что-то не так сделаешь — сразу звонят, отмечают ошибки — народный контроль в действии! — улыбается он. Однажды ребята снимали ролик «Ханты», и мама Владимира предложила спеть традиционную хантыйскую песню под бубен, аккомпанируя себе сама.

Герб заполярного города

Исторически так сложилось, что у племён, народов, городов образовывались свои отличительные знаки. Герб, одежда, девиз и т.д.

Ну а что? Брендинг, как никак. В нынешнее время задача герба или флага населённого пункта ровно такая же, как у любого логотипа абсолютно любой компании — графическая поддержка бренда. Все же представляют в голове логотип Кока-колы или Макдональдс? Город тоже подает себя как бренд и работает на корпоративные чувства горожан и на лояльность туристов. Так скажем, городской тимбилдинг.

С середины 1960–х годов несколько раз объявлялись конкурсы на лучший эскиз герба Норильска, но все никак не получалось придумать оригинальный герб. Это кстати распространенная тактика. Объявляешь конкурс и ждешь. Авось и выстрелит. Посмотрим, что выстрелило.

Художники приносили рисунки с изображением ковшей, кранов, труб и прочей производственной романтики, но норильского своеобразия это не отражало. И вот в 1972 году провели очередной конкурс на лучший проект герба. Всего было подано порядка двухсот работ, конкурсная комиссия выбрала рисунок молодого художника Виктора Лещука.

Герб Норильска в 1992 году

Этот герб представляет собой белого медведя (на фоне традиционного щита). Рисунок ключа состоит из слова «Норильск» и химических символов меди, никеля, кобальта. Щит по диагонали разделен на белый, синий, красный — цвета Государственного флага России. Фигура поднявшегося во весь рост зверя олицетворяет мощь высоких широт. Образный смысл: Норильск — ключ к Северу, его тайнам и богатствам; норильчане — первооткрыватели. Ага, не ожидали? А вон оно как…Ну ладно, что дальше?

Утвержден 2 июня 1972 года на заседании исполкома горсовета Норильска; переутвержден 11 сентября 1992 года Решением Малого Совета Норильского городского Совета народных депутатов № 23-168М (при этом цвет фона с цвета флага РСФСР был изменен на цвет нового флага РФ).

Но герб прошел, так сказать модернизацию. И на мой взгляд стал куда интереснее и современнее.

Теперь он выглядит так

Щит рассечён на лазурь и червлень (традиционное название для красного цвета и его оттенков в геральдике), поверх всего серебряный полярный медведь, прямо стоящий и держащий над головой золотой ключ. Ключ, конечно, теперь состоит не из слова «Норильск», и смотреться стал более симпатично. А вот заглавная буква осталась.

Бородка ключа в виде литеры «Н» означает начальную букву в названии города. Концепция трех колец осталась и также символизирует химические элементы меди, никеля и кобальта — основных природных богатств края. Фигура поднявшегося зверя олицетворяет мощь северных широт. Образный смысл герба — ключ к Северу, его тайнам и богатствам, норильчане-первооткрыватели. Голубой цвет символ чести, преданности, истины. Красный цвет символ тепла, активности, мужества, праздника, красоты. Золото — символ прочности, величия, интеллекта, великодушия. Серебро — символ простоты, мудрости, мира и взаимосотрудничества.

Что еще интересно, так это то, что муниципальное образование город Норильск включает в себя районы — Талнах, Кайеркан и Снежногорск, у которых собственно есть свои гербы.

«В лазоревом поле летящая серебряная полярная сова в перевязь, поверх червлёного солнца, сверху от совы имеющего золотое сияние, а снизу серебряные лучи в виде трёхконечных завершений хвойных ветвей, перемежающихся с серебряными короткими малыми прямыми лучами. В оконечности золотая ответвленная гора с серебряной вершиной».

Этот герб разработан «Союзом геральдистов России» и утвержден Решением № 190 городского Совета депутатов от 18 марта 2000 года.

Въезд в Кайеркан

«В лазоревом поле повышенная червлёная гора о трех вершинах, средняя из которых выше, а левая — ниже прочих: поверх всего серебряный стоящий олень, держащий на рогах золотой ключ, положенный в пояс, бородкой кверху».

Сам герб по своему содержанию един и гармоничен. Все фигуры герба символически отражают особенности заполярного города Талнаха, расположенного в восточной части гор Хараелах, за Северным полярным кругом: природно-географическое расположение, несметные богатства недр, природные явления. Несмотря на то, что город построен на многолетнемерзлых породах, в тундре, среди бездорожья, болот и озер – «запретном месте» («талнах» — в переводе с местного – «запрет»), город живет, развивается и уверен в завтрашнем дне.

«В рассечённом лазурью и червленьем поле над узкой оконечностью переменных цветов – выходящих серебряная пирамида с уступом на левой стороне; вершина пирамида справа сопровождена золотой звездой о четырех узких лучах».

Изображение горы с серебряной снежной вершиной созвучно с названием поселка.

Серебряный цвет горы символизирует бескрайние северные просторы и аллегорично указывает на природно – географическое расположение поселка Снежногорск за Северным полярным кругом на Большом Хантайском пороге.

Въезд в Снежногорск

Спасибо, что осилили текст до конца 🙂

Богородский нож

Название — «Богородский нож» появилось в селе Богородское, Сергиев Посад, так же как и богородская игрушка, один из народных промыслов нашей необъятной России.

По легенде её придумал Сергий Радонежский. Игрушки вырезал он для детей и дарил их тем, кто приходили на службу в храм.

Мало кто знает, но богородской игрушке предшествовала сергеевская. Само название говорит за себя. Её ещё называли маховой, вырезанной сразу без изменений, практически одним ножом. В соцреалестическое время про сергеевскую все забыли, а на слуху осталась богородская.

В качестве сырья для изготовления инструмента служили опасные бритвы — они были всегда в доступе. Аккуратно переточив, можно было получить нож для резьбы. Плюс его состоял в том, что лезвие очень тонкое и твёрдое — для работы с липой самое то. К сожалению это было и минусом — часто ломалось от сильного давления.

Потом их стали изготавливать из мех-пилы. В основном р6м5. Так же подходили дисковые пилы от циркулярки. Сталь 9хф.

Но лучше всего кованый богородский нож, причём сталь может быть любая. На первом фото дамасск. На втором — нож с вварным лезвием. Далее из разных марок сталей: хв5, у7, шх15, шх15сг, у12, 65г, р18, х12ф1.

Размер меняется в зависимости от задачи, модификая тоже.

Богородский нож — это простой, но отточенный временем инструмент.

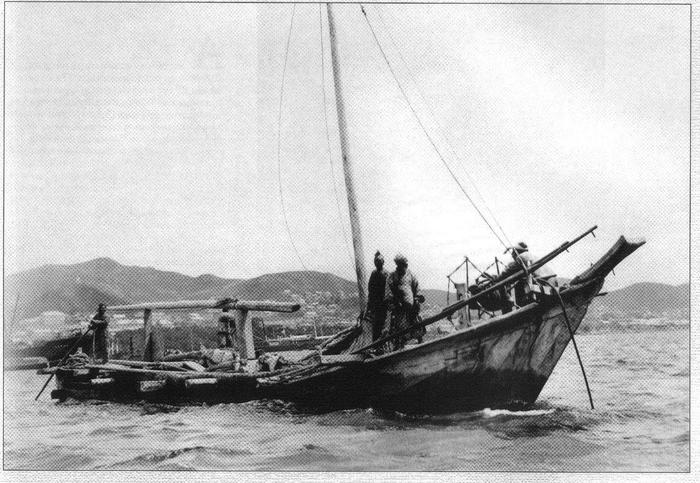

Приморские рыбаки из прошлого. Что ловили, на чём, где? Редкие архивные фото

Рыбацкие шхуны в Коммерческой пристани Владивостока. Начало ХХ века.

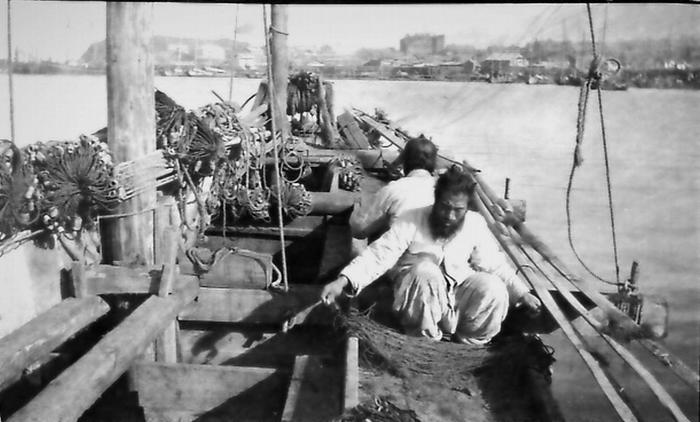

Китайские рыбаки. Владивосток. 1900-е

Китайские джонки в бухте Золотой рог.

Владивосток, 1918 – 1922 г.г.

Китайские рыбаки на своей шхуне в бухте Золотой рог. Владивосток, 1900-е

Это фото мне больше всех нравится. Очень атмосферно.

В порту Владивостока, 1918 – 1919 год.

А это корейцы. Отличаются светлой традиционной одеждой. Время то же.

Корейская шаланда с сеном

Владивосток, 1900 – 1915 г.г.

Снова корейцы. Бухта Золотой рог. Похоже, со стороны Чуркина.

Владивосток, 1918 – 1922 г.г.

Похоже на набережную ТОФ. Есть кто с Владика? Отпишитесь в комментах.

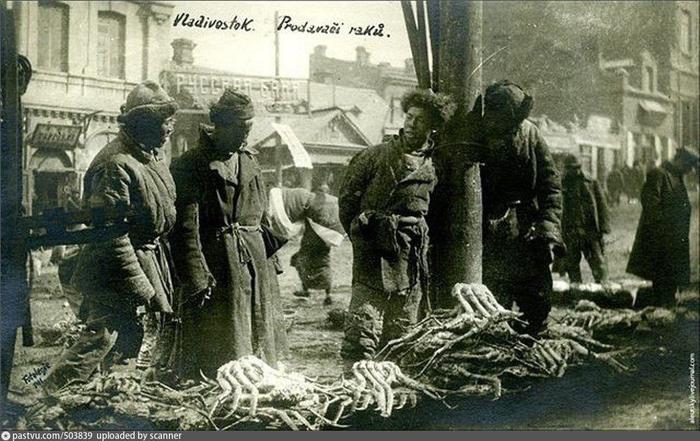

Теперь серия фотографий с рыбного рынка на Семёновской.

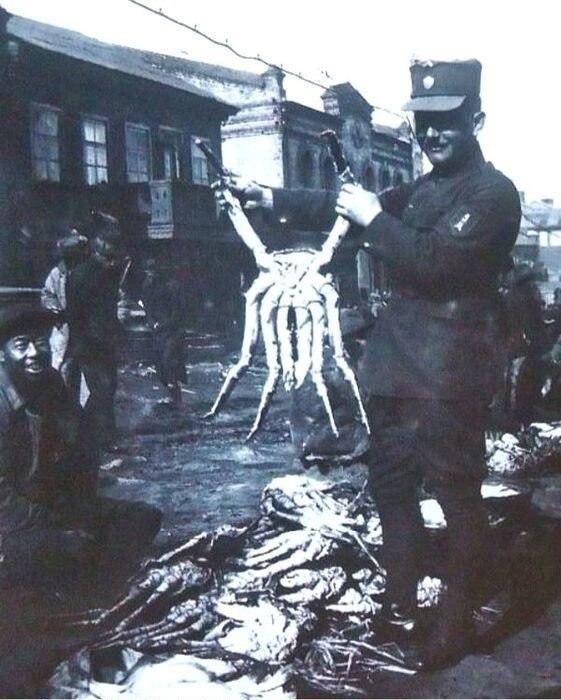

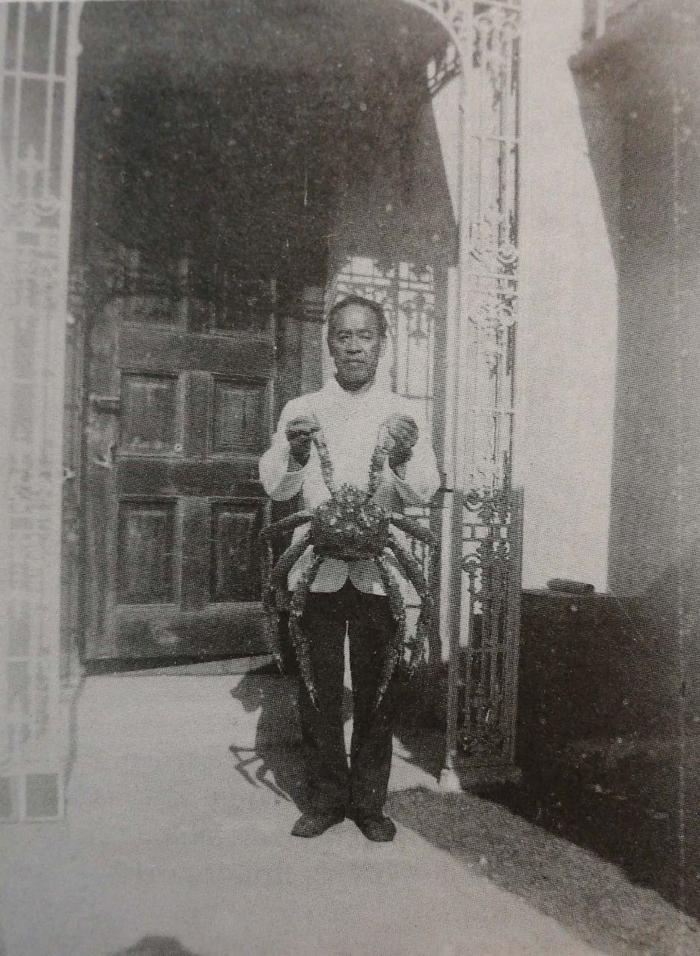

Солдат чехословацкого корпуса позирует с крабом.

Владивосток. 1918 — 1920 г.г. Интервенция.

Торговцы рыбой на Семёновской. Владивосток. Конец 19 века.

Кстати, здание на заднем плане стоит до сих пор. Семеновская 7/1. В нём до революции располагались бани Аморандоса.

Торговец рыбой. Владивосток. Начало ХХ века.

А здесь у нас фото конкретного человека. Это повар Юнь, работавший в доме Смитов — известных предпринимателей Владивостока конца 19 века. Фотография сделана у входа дома Смитов. Зацените размер этого крабика.

Оригинальная подпись к фото такая:

Рыбаки возле базы AEF

Владивосток, 1918 – 1922 г.г.

Что такое «база AEF», кто знает? Может кто-то по японски читает?

Теперь чуть более современные фотографии.

Узнаёте место? Напишите в комментариях

А это знаменитая фотография Юрия Муравина «Meсто отдыха — чeлюсть кита», Приморье, 1960 год

На причале морвокзала.

Приморский край, г. Находка

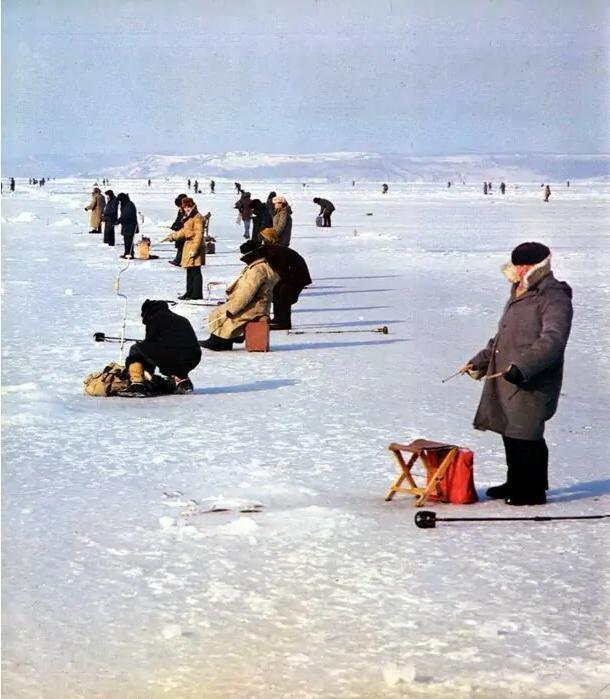

Рыбаки на льду Амурского залива

Приморский край, 1970 – 1980 г.г.

Ну вот на этом пока всё. Подборка составлена по материалам telegram-канала Рыбаки ДВ. В нём есть фотографии из других регионов Дальнего Востока (хэштег #староефото). Но пока не так много. Наберётся достаточно — сделаю ещё подборки.

Благодарю за просмотр. НХНЧ!

Какой была рыбалка на Сахалине. Какими были рыбаки прошлого. Уникальные архивные фотографии

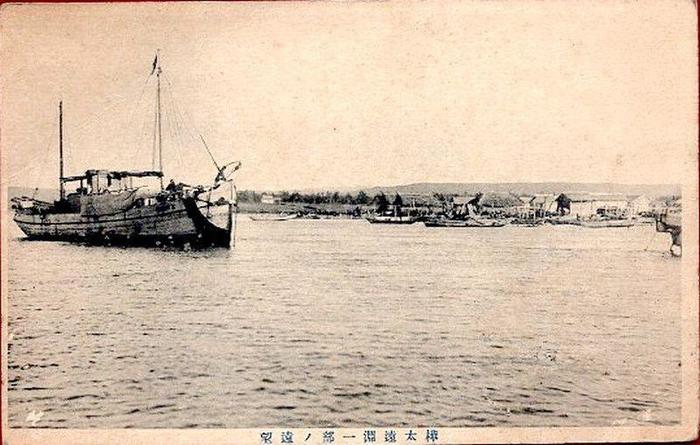

Лагуна Буссе, при японцах Тобучи, вид на посёлок Тобучи (Муравьёво).

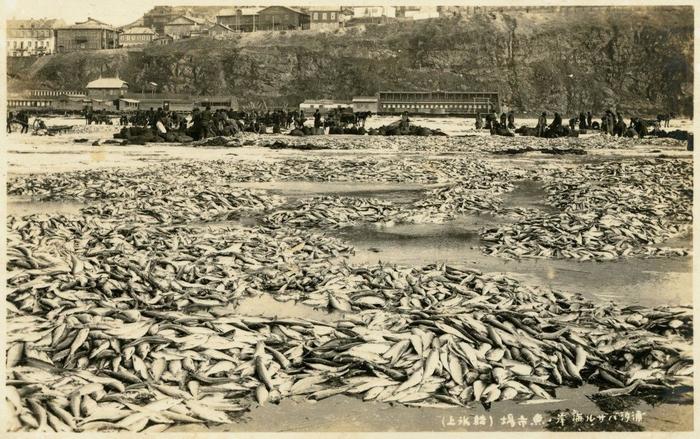

Карафуто. Переработка тихоокеанской сельди на тук

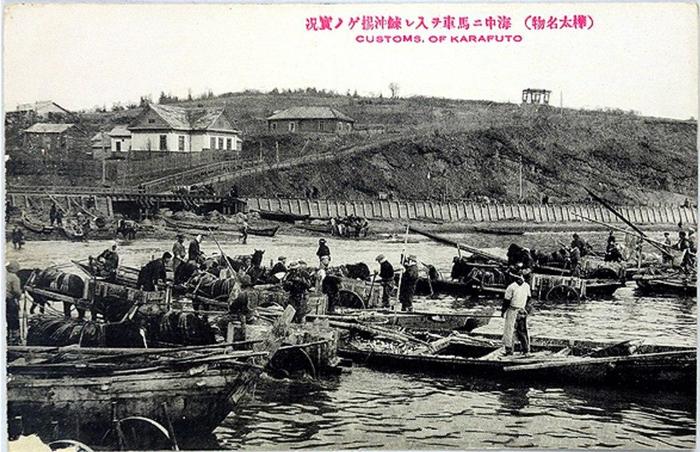

1930—1935г.г. Сахалин, современный Корсаков

Из варёной сельди отжимали рыбий жир, остатки шли на поля как удобрения. Подобная переработка сельди велась по всему побережью. но особенно на берегах Анивского залива.

Оодомари (современный Корсаков) 1920г. Выгрузка сельди. Архив Александра Дозорного.

Рыбацкие лодки в бухте у Ichinosawa (современное село Первая падь Корсаковского городского округа). Карафуто. Начало 20 века.

Карафуто. Начало 20 века.

Ichinosawa — современное село Первая Падь Корсаковского городского округа. Местные жители добывают рыбу и морепродукты в зоне литорали.

А это фото 2020 года. С тех времён мало что изменилось.

Карафуто. Оодомари. На фотографии прессы для отжимки рыбьего жира из сельди. Брикеты — тук (удобрение из рыбы).

Карафуто. Выгрузка улова сельди конными повозками в Одомари (современный Корсаков) 1910 – 1915 г.г.

г. Холмск (Маока) начало ХХ века

Подборка создана по материалам tg-канала Рыбаки ДВ.

Почему у христиан основной символ крест, а не рыба?

Символы вещь очень интересная, и порой скрывает в себе куда более глубокий смысл, бездной таящий в себе интересные находки и опасности.

Люди привыкли видеть символы либо только с одной стороны, как это сейчас происходит со свастикой, за рисование которой можно получить статью 214 УК РФ (вандализм) и кучу еще всяких статей, и алой зарей будет красоваться задница нарисовавшего от отцовского нагоняя. Либо не видеть смысла вовсе, воспринимая символ как нечто обыденное, карикатурное.

Но символ всегда что-то да таит. Послание, предупреждение, или же, если этот символ в картине художника — бескрайние просторы для полета мысли в попытках понять посыл автора. А ещё им можно идентифицировать человека, и понять: стоит ли с ним вообще водиться, или лучше обойти стороной. Например, символ рыбы в христианстве. Чтобы не попасть в «богами проклятый спятивший Рим» в Колизей не в качестве зрителя, или не быть замученным в подвалах города_нейм в любом уголке мира, ребята придумали лайфхак: при встрече один рисовал дугу, и с улыбкой ожидал ответа от другого. Если тот рисовал такую же, чтобы получилась рыба — все, свой человек, можно с ним и винца испить, и посмотреть на зеркало озера в тихий час суток.

Но рисовать на песке всё-таки палевно, поэтому пытливый ум христиан дошел до создания кулонов и изображения рыб на домах. И все равно рисовать на песке оставалось самым актуальным, ибо рыбки внезапно могли стать трендом среди язычников, и пойди пойми: по серьезному сей гражданин обозначил себя христианином, или же он модник, начертавший ихтис у себя на стене.

Вообще, почему именно рыба стала символом христианства, и, между прочим, остаётся до сих пор? Все не настолько просто, как думает читатель, читая этот буквенный поток.

Перво-наперво, это многочисленные отсылки к Евангелию, где множественное число раз упоминаются рыбы, символизируя людей, а апостолы это рыбаки. Слова Иисуса только подтверждают эту мысль:

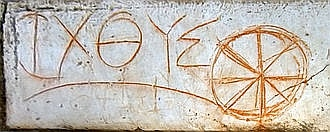

«не бойся; отныне будешь ловить человеков» (Лук.5:10). А во-вторых, ихтис на греческом еще и обозначает акроним имени Иисуса Христа, состоящий из начальных букв слов: Ἰησοὺς Χριστὸς Θεoὺ ῾Υιὸς Σωτήρ (Иисус Христос Божий Сын Спаситель). В общем, скрывались от недремлющего ока правосудия, как могли, сокрывая истинный смысл начертаний.

И казалось бы, если есть уже символ, и люди знают сакральное значение, то не имеет никакого смысла его менять. Как говорится: не надо менять то, что уже прекрасно работает. Однако тут вмешалась сначала св.Елена, а потом стихийность, которая перед этим поспособствовала распространению ихтиса. Для начала она, на волнах своего энтузиазма, отправилась отыскивать крест. Ну, захотелось под старость лет помочь сыну в укреплении власти. И таки нашла, но часть она отправила сразу в Константинополь, а вторую оставила в Иерусалиме, куда моментом стали стекаться паломники, чтобы поклониться новообретённой реликвии. Однако не всё было гладко, и многие паломники пытались отгрызть зубами кусочек креста, на котором был распят Иисус, чтобы потом хранить у себя.

Оставим жар пятых точек для других статей, скажу лишь, что откусить смогли многие, а часть Елена раздала по дороге домой. Люди же стали прятать частички креста в любые емкости, желательно золотые, и хранили их у себя на груди. Ёмкости старались делать в виде креста.

Позднее, когда частичек на всех не хватило, но полет фантазии торговцев не останавливался, то придумали просто продавать крестики, чтобы быть причастными к деяниям Христа, а Константин только поддержал, потому что это способствовало развитию его доктрины, если так можно сказать.

Вот так незаметно, начиная с Иерусалима и до Константинополя, был проделан путь перехода от ихтиса к кресту, хотя и в наши дни можно увидеть символ рыбы на машинах. Одиноким рисунком, о котором помнят немногие, сейчас красуется ихтис на фасадах здания, ненавязчиво напоминая, с чего все началось.