- Как приручить сапсана: охота в стиле Царя всея Руси

- Царское это дело!

- Человек из тьмы веков вышел с птицей на руке

- Охота «великого верха»

- Птичьи одеяния

- Как приручить сапсана?

- Мама, я тоже хочу такую птичку!

- Завтра же увольняюсь и строю на даче вольер!

- Царская забава: Как в России появилась соколиная охота, и кто из царей был её ярым поклонником

- Зарождение соколиной охоты

- Модное увлечение средневековья

- Лучший подарок на Руси – сокол

- Хобби Тишайшего

- Последняя царская охота

Как приручить сапсана: охота в стиле Царя всея Руси

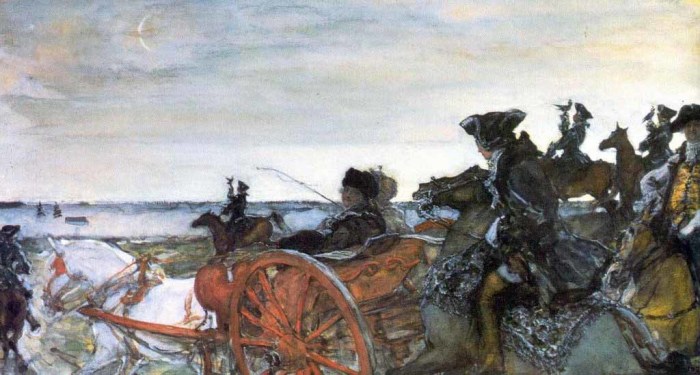

Соколиную охоту принято называть «спортом королей» – ее красота и азарт приводили в восторг не один десяток монархов со всего мира. Это не просто добыча дичи к столу – большинство из правителей устраивали из охоты с птицей самые настоящие театральные представления. О том, как расшивали клобучок, и что общего у сокола и боевого истребителя – читайте в материале.

Царское это дело!

Наибольшее распространение охота с птицей на Руси получила в бытность царя Алексея Михайловича – уж очень он любил наблюдать за пернатыми хищниками. Ради этой забавы он даже выстроил в Коломенском целый Соколиный двор, на котором одновременно жили около 300 ловчих птиц.

Несмотря на то, что деревянный дворец, как и сам Соколиный двор, не дожили до наших дней, в Коломенском до сих пор проводят художественно-экскурсионные программы о птичьей охоте. Если вы всю жизнь мечтали подержать в руках живого сокола или просто удивить своего ребенка чем-то интересным и познавательным – самое время отправляться в Коломенское на экскурсию.

Человек из тьмы веков вышел с птицей на руке

Фото: m24.ru/Никита Симонов

Густые лесные чащи Московского княжества всегда были настоящим раздольем для любителей дичи, такими же они остаются и по сей день.

В те времена, когда еще не было ружей, лучшим другом охотника были именно ловчие птицы.

Среди всех видов птичьей охоты можно выделить две наиболее популярные – охота с ястребом и с соколом.

Обеих птиц можно сравнить с военной авиацией – если внимательно рассмотреть ястреба, то первым делом в глаза бросается красивый длинный хвост. Вкупе с короткими крыльями, строение тела ястреба дает ему возможность быстро срываться с места и прекрасно маневрировать в полете – так, как это делает вертолет.

Благодаря таким способностям, ястреба часто использовали для охоты в угон, иначе – отправляли его вдогонку за дичью. Первым делом, охотник спускал легавую собаку или спаниеля в лесную чащу на поиски дичи, например, уток. Поднятые собакой утки взлетали над лесом, и в этот момент охотник отпускал за ними ястреба. Грозный хищник нагонял свою жертву, после чего нападал на нее и хватал лапами.

Охота «великого верха»

Фото Никита Симонов

В отличие от ястреба, у сокола нет длинного хвоста, который позволял бы ему хорошо маневрировать. Вместо этого матушка природа наделила его длинными и узкими крыльями, так что со скоростью у сокола полный порядок.

В некотором смысле охота с соколом выполняется в обратном порядке. Сначала сокол должен подняться высоко в небо, затем ждать вспугивания дичи охотниками на земле. Завидев взлетающих уток, сокол падает в отвесной «ставке» и на громадной скорости подсекает когтями дичь.

Такая охота выглядит гораздо зрелищнее охоты в угон, именно поэтому при дворе Алексея Михайловича она получила наибольшее распространение.

Фото: /Никита Симонов

Из охоты с соколом царь устраивал настоящее представление. Пока он и его гости стояли в специально отведенном месте, сокольничий отдавал рядовым сокольникам приказ спустить пернатых. Набрав нужную высоту, птицы принимались нарезать в небе круги. В этот момент охотники на земле начинали бить в барабаны, поднимая в воздух уток, мирно дремавших среди заливных лугов.

После этого как раз и происходило все действо – пикировавшие со скоростью около 100 километров в час соколы сбивали когтями уток, роняя их к ногам царя и изумленных гостей. Именно за такую зрелищность на Руси охоту с соколом прозвали «охотой великого верха».

Птичьи одеяния

Фото: Никита Симонов

Разумеется, как и любая другая охота, соколиная имела свою атрибутику. В то время, пока птица находилась на земле, ей на голову надевали специальную шапку, которая называется «клобук». Этот головной убор закрывал глаза и уши птицы – с клобуком на голове птица ни на что не отвлекалась, ее ничто не раздражало, и она спокойно сидела на жердочке или на перчатке сокольника.

Такую перчатку делали из толстой кожи, поскольку когти у ловчих птиц острые, как бритва, и сидя на руке у охотника, сокол запросто мог ее порезать.

Сами клобучки и перчатки, а также опутенки и другие элементы соколиной охоты украшали золотыми и серебряными нитями, драгоценными камнями, в общем – превращали их в настоящие шедевры ювелирного искусства.

Разумеется, сокол в таких прекрасных одеяниях мог привести в восторг любого, даже самого требовательного к презентам монарха, поэтому ловчие птицы всегда были неотъемлемой частью посольских подарков.

Как приручить сапсана?

Фото: Никита Симонов

Откуда же брали этих великолепных птиц? Во все времена на Руси некоторые крестьяне несли «соколиную повинность», иначе – зарабатывали на жизнь, занимаясь ловлей диких птиц. Такая повинность была и в Переславле-Залесском, и в Ростове, и во многих других городах. Отлов птиц практиковали целыми деревнями – так называемыми поселениями помытчиков.

Мама, я тоже хочу такую птичку!

Фото: Никита Симонов

В наши дни в Москве постоянно проходят слеты любителей соколиной охоты, но стать членом элитного клуба довольно непросто. Если для того, чтобы стать ружейным охотником, нужно всего-то получить охотничий билет, пройти медкомиссию, шестичасовое обучение и купить в магазине дробовик, то с ловчей птицей так просто не получится.

Первые сложности приходят еще на этапе «хранения» – если ружье должно стоять в прибитом к стене железном шкафу, не ближе метра к батарее, то с охотничьим соколом все гораздо сложнее.

Для ловчей птицы требуются ежедневные занятия в преддверии сезона и выезды на охоту не менее четырех раз в неделю. В принципе, держать ловчую птицу можно прямо в квартире, но для этого придется оборудовать специальное место. Просто так держать хищников в клетке, как попугайчиков, невозможно в силу их крайне беспокойного нрава и ломких перьев.

Дрессировка ловчей птицы – это долгое и упорное занятие, в ходе которого нужно быть предельно аккуратным. К тому моменту, когда птица впервые окажется в свободном полете, она должна быть полностью лояльна к своему хозяину, и только после этого, в процессе охоты, устанавливаются доверительные партнерские отношения.

Кроме того, есть еще и вопрос ветеринарного обслуживания птицы, ведь если вы принесете хищного ястреба или сокола в обычную ветклинику, где врачи имеют дело с домашними животными, ее персонал вряд ли сможет вам чем-то помочь.

Наконец, что касается разведения и ухода за птицами. Эти знания вряд ли получится подчерпнуть из литературы – эксперты-сокольники говорят о том, что в книгах или на форумах в интернете описать все тонкости процесса просто невозможно. Да и выловить из природы, скажем, того же ястреба и подружиться с ним, у новичка вряд ли получится.

Завтра же увольняюсь и строю на даче вольер!

Фото: Никита Симонов

Тем не менее, если желание заниматься птичьей охотой ничем не перебить, на слетах и в клубах охотников всегда можно познакомиться с кем-то более опытным и договориться о наставничестве.

Опытный наставник поможет новичку выдрессировать свою первую птицу и найти с ней общий язык. После этого новоиспеченный сокольник сможет сам практиковать охоту или же заводить других животных, к примеру, того же сокола.

Но для начала посетите Соколиный двор парка Коломенское – там вы не только окунетесь в историю одного из самых красивых видов охоты, но и сможете лично пообщаться с сокольниками, расспросить их обо всех секретах дружбы с хищными птицами, научиться надевать опутенки на птичьи лапы и даже подержать в руках живого сокола или филина.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Царская забава: Как в России появилась соколиная охота, и кто из царей был её ярым поклонником

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

Зарождение соколиной охоты

Родиной соколиной охоты считается Восток, а именно древняя Месопотамия. Изображение охотника с птицей на руке было найдено на стене старинной ассирийской крепости Дур-Шаррукин и датируется примерно 700 годом до нашей эры, то есть временем правления Саргона II.

В древнем Китае и Монголии императоры с огромным удовольствием проводили время на соколиной охоте. Археологи находили священные эмблемы древнего Египта, относящиеся к 1500–1300 годам до нашей эры. Насколько развита была такого рода охота в такие давние времена, сейчас уже сказать невозможно. Но то, что она существовала, это факт.

Что касается Европы, то до нее охота с ловчими птицами добралась позднее. По утверждениям некоторых историков, идея такого развлечения возникла в Риме, примерно в конце четвертого века.

Модное увлечение средневековья

В средние века соколиная охота стала одним из самых любимых развлечений знати. Первым учебником, помогающим разобраться в «птичьем» деле стал трактат «Искусство охоты с птицами», написанный в первой четверти XIII века императором Священной Римской Империи Фридрихом вторым.

Прошло два столетия, и в «Книге святого Албана» появилось утверждение, что только знатный человек царских кровей имеет право держать для охоты птицу. Речь в книге шла о сапсане, но надо отметить, что в широких кругах охота с любой птицей называется соколиной. В дальнейшем практически во всех странах этот вид охоты полностью перешел под монаршее крыло.

Знатных мальчиков с детства обучали непростому искусству охоты с птицей. Они должны были уметь поймать птенца сокола или иной птицы, правильно ухаживать за ним и обучать его. Птица должна была понимать хозяина и слушаться. Жесты, свист – эти знаки крылатый охотник впитывал с детства. Ценилось умение выследить добычу и броситься на нее сверху, а потом, по зову хозяина, вернуться на его руку, обтянутую кожаной перчаткой.

Птицы-охотники ценились на вес золота, а в Англии за их кражу можно было лишиться жизни.

Лучший подарок на Руси – сокол

На Руси упоминания о соколином дворе князя Олега относятся к IX веку. При Ярославе Мудром птичья охота была привычным делом. В текстах Поучения Владимира Мономаха также есть строки о пернатых охотниках. А во времена Ивана Грозного было создано учреждение, которое отвечало за птиц, их содержание и подготовку к охоте — Сокольничий приказ. Если вспомнить Слово о полку Игореве, то и там говорится об охоте с соколами.

Птицы так ценились, что были самым лучшим подарком. Их вместе с роскошными мехами и костью моржа отсылали ордынским ханам. Три кречета приравнивались к трем жеребцам! Зарубежные правители и прочие важные лица также получали птиц в подарок, но, увы, не всегда сокол, беркут, кречет или иной хищник переживал долгую и тяжелую дорогу.

В начале XII века увлечение охотой на Руси достигло пика. Новгородский князь Всеволод Мстиславович, например, был так занят своими соколами, что получил упрек от новгородцев. Такие же попреки через столетие услышал и Ярослав.

Хобби Тишайшего

При царе Алексее Михайловиче соколиная охота расцвела необычайно. Три тысячи птиц (ястребы и соколы) – именно столько их было в богатой царской коллекции. Увлечение формировалось под влиянием воспитателя царя, Бориса Морозова.

Для ухода за птицами царь держал не менее трех сотен смотрителей. Царь так любил соколиную охоту, что запрещал беспокоить его в это время под страхом смерти, а ворота города запирали до окончания мероприятия.

Алексей обожал своих птиц и гордился ими. Немногие особы получали разрешение взглянуть на пернатых, это была великая честь. Например, ее удостоился посол из Саксонии Август Фон Мейерберг. Тишайший придумывал и знал наизусть имена всех своих питомцев. А они и вправду были великолепны! Это был российский эксклюзив: места отлова, дороги, по которым птиц везли, методы дрессировки – все это составляло государственную тайну, нарушение которой каралось по закону. Ловцы (помытчики) везли соколов с Беломорского побережья, с Урала, Заволжья. Это была престижная должность, не облагаемая повинностями.

Птиц надо было хорошо кормить, чтобы они чувствовали себя прекрасно и были полны сил. Для этого была введена голубиная повинность: крестьянин обязан был сдать два голубя с одного двора. Для содержания голубей-закланников был создан Голубиный двор, где будущие символы мира ждали своего часа.

Охота была красочным зрелищем. Сокольничему полагался красный с золотом кафтан, сапоги из сафьяна, имеющие длинные загнутые носы, шапка из бархата с оторочкой соболем, невероятно красивая перчатка, инкрустированная драгоценными каменьями. Этим фантазия старинных модельеров не ограничилась, и птицы тоже были наряжены по-царски. Им надевали красивые нахвостники и нагрудники, их лапки обнимали кожаные кольца, на голове находился клобук (шапка, которая должна была закрывать глаза), поводок был свит из крепких позолоченных нитей. На шее висел маленький колокольчик.

Алексей Тишайший был так увлечен охотами, что готов был проводить их каждый день. Поскольку это было очень дорогое удовольствие, то царь ввел в моду мини-охоты, которые могли проводиться до двух раз в день. Вместе с царем на охоту выезжали сокольничьи, охотники, солдаты-охранники, повара и другие служители двора. Иногда количество людей переваливало за тысячу.

Излюбленным местом для царской охоты было Подмосковье. Порой компанию ему составляла царица и сыновья Петр и Федор. Как ни странно, процесс охоты нисколько не занимал Петра, ему было совсем неинтересно, чего не скажешь о Елизавете Петровне, которая частенько выезжала под Люберцы поохотиться. В дальнейшем на соколиные охоты выезжала Екатерина, Петр II, но того размаха и блеска, который любил царь Алексей, уже не было.

Последняя царская охота

Шли годы, соколиная охота постепенно теряла свою популярность. В последний раз официальная царская охота была проведена в 1856 году, а поводом для этого стала коронация Александра II.

Это не означает, что больше охот с соколами и другими ловчими птицами не проводилось, но они были скромными, редкими, Кроме того, на хищных птиц было объявлено «гонение» — их стали истреблять как угрозу поголовью выращиваемых крестьянами кроликов и кур.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми: