Охотник за советскими подлодками – британский патрульный самолет Avro Shackleton

Авро Шеклтон (Avro Shackleton) – британский четырехмоторный поршневой патрульный противолодочный самолет Королевских ВВС Великобритании. Самолет был спроектирован английской компанией Авро на базе тяжелого четырехмоторного бомбардировщика периода Второй мировой войны Авро Линкольн. Эта тяжелая поршневая машина с родословной, уходящей в середу 1940-х годов, долгие годы была небесным спутником советских подводных лодок. Avro Shackleton выпускался серийно с 1951 по 1958 год, за это время в Великобритании было собрано 185 самолетов различных модификаций. Довольно внушительная цифра, учитывая узкую специализацию самолета.

Патрульный самолет был назван в честь Эрнеста Генри Шеклтона – англо-ирландского исследователя Антарктики. Человека, который относился к героическому веку антарктических исследований. Эрнест Шеклтон был участником четырех антарктических экспедиций, тремя из которых он непосредственно командовал. Стоит отметить, что самолет полностью оправдал данное ему имя, не запятнав памяти выдающегося исследователя. Самолеты Авро Шеклтон в различных модификациях оставались на вооружении британских Королевских ВВС на протяжении 40 лет – до 1991 года, очень достойный результат для авиационной техники.

Стремительно уходящая после завершения Второй мировой войны эра поршневой авиации все-таки оставила таким самолетам несколько небольших лазеек, одной из которых были дальние патрульные самолеты берегового базирования. В те годы первые реактивные двигатели не отличались высокой надежностью и были достаточно прожорливыми, в то время как от патрульных машин никто не требовал больших скоростей полета, не говоря уже о рекордных. Когда англичанам понадобилась замена для парка отлетавших свое в войну бывших американских патрульных бомбардировщиков «Либерейтор» (версии PB4Y-1 и PB4Y-2), они решили сделать свой самолет, который не отличался бы принципиально от предшественника.

Построенный инженерами компании Avro, успевшими набить руку и отточить свое мастерство проектирования четырехмоторных самолетов на многочисленных бомбардировщиках «Ланкастер» и «Линкольн», новый патрульный самолет просто не мог выйти неудачным. Созданный ими патрульный самолет впервые поднялся в небо в 1949 году и затем на протяжении 40 лет занимался поиском подводных лодок вероятного противника, главным образом советских, в составе британских и южноафриканских ВВС.

Так как самолеты активно эксплуатировались вплоть до 1991 года, до наших дней сохранилось более 10 Avro Shackleton различных модификаций. При этом большая их часть уже давно не поднималась в небо. Ближе всех к полетам находится самолет с бортовым номером WR963, видео с которым можно найти сегодня на видеохостинге Youtube. Восстановлением данного самолета занимается группа энтузиастов. На видео в аэропорту британского города Ковентри самолет совершает пробежки по взлетно-посадочной полосе, есть шанс, что когда-нибудь он снова сможет подняться в небо.

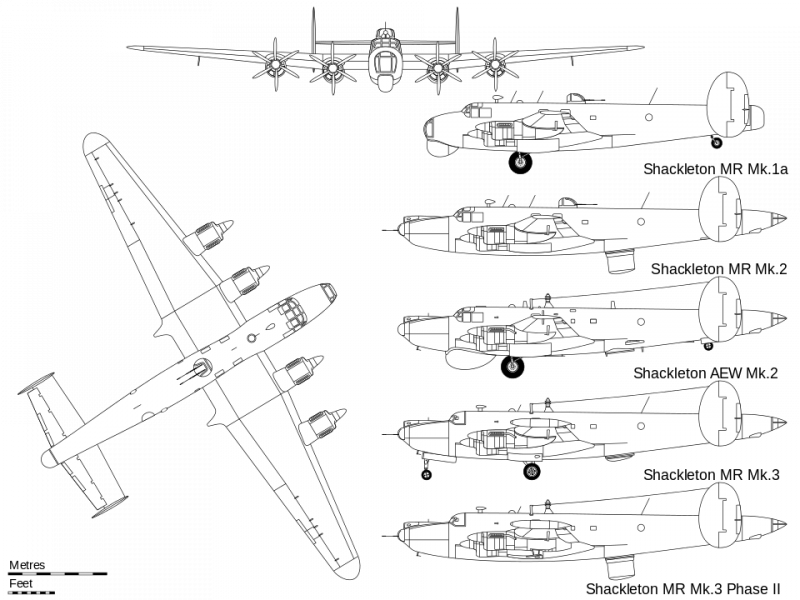

Avro 696 Shackleton – многоцелевой противолодочный самолет, который был разработан на базе тяжелого бомбардировщика периода Второй мировой войны Avro 694 Lincoln. Новый самолет сохранил крыло и шасси от «Линкольна», но получил абсолютно новый фюзеляж, который стал шире, выше и короче. Одновременно с этим горизонтальное оперение самолета из низкорасположенного превратилось в высокорасположенное, а характерные для английских бомбардировщиков «Ланкастер» и «Линкольн» концевые шайбы вертикального оперения прибавили в весе, став на вид гораздо массивнее, а также закруглившись. Вместо двигателей Rolls-Royce Merlin на многоцелевой противолодочный самолет установили новые двигатели Rolls-Royce Griffon с трехлопастными соосными винтами. Новый фюзеляж позволял легко разместить на борту экипаж из 10 человек. В надфюзеляжной турели были установлены две 20-мм пушки, а в хвостовой части имелось два 12,7-мм пулемета. Внутри большого бомбового отсека самолет мог нести как глубинные, так и обычные авиационные бомбы.

Свой первый полет новая машина совершила 9 марта 1949 года. Первый серийный Авро Шеклтон поднялся в небо – 24 октября 1950 года, а в феврале следующего года серийные самолеты начали поступать на вооружение. Первая крупная серийная версия патрульного самолета оснащалась четырьмя двигателями Rolls-Royce Griffon 57А и имела обозначение Shackleton MR.Mk.1A.

Практически сразу же после начала поставок в войска самолета Shackleton MR.1 британские конструкторы занялись созданием модернизированной версии, принимая во внимание те недостатки и недочеты, которые удалось выявить во время эксплуатации версии MR.1. Новая версия самолета получила обозначение Shackleton MR.Mk.2. Специально для нее конструкторы Avro спроектировали абсолютно новую носовую обтекаемую часть, в которой имелась спаренная 20-мм артиллерийская установка, расположенная над местом бомбардира. Вместо обтекателя антенны РЛС, который располагался в нижней передней части, самолет получил наполовину убирающийся обтекатель в подфюзеляжной пушечной турели, это позволяло обеспечить обзор в 360 градусов. Также были демонтированы задние крупнокалиберные пулеметы и прозрачный хвостовой обтекатель, а неубирающаяся одноколесная хвостовая опора была заменена – на двухколесную убирающуюся опору.

Последний серийный вариант Shackleton MR.Mk.3 создавался с прицелом на улучшение всех общих характеристик машины – были усовершенствованы элероны, установлены концевые крыльевые топливные баки, изменена конфигурация крыла. Не обделили конструкторы своим внимание и экипаж самолета – версия MR.Mk.3 получила кабину с отличным обзором и звуконепроницаемую кабину для второго экипажа – на случай длительного патрулирования в воздухе. Повышение общего веса самолета стало причиной появления трехопорного убирающегося шасси с носовой стойкой и двойными колесами. Другим заметным изменением самолета стало отсутствие надфюзеляжной турели, а появление узлов подвески под крыльями позволяло использовать реактивные снаряды. Восемь из 42 построенных серийных самолетов Shackleton MR.Mk.3 были поставлены ВВС Южно-Африканской Республики.

В середине 1960-х годов после завершения производства самолет был в очередной раз усовершенствован. Повышение прочности конструкции патрульной машины позволило увеличить запас топлива. Также на самолете появились два небольших турбореактивных двигателя Rolls-Royce Viper 203 тягой 1134 кгс каждый. Они были установлены во внешних гондолах крыла, обеспечивая машине дополнительную тягу во время взлета и набора высота, в том случае если самолет взлетал с максимальной загрузкой.

В процессе эксплуатации самолета Авро Шеклтон англичане столкнулись с одной достаточно неожиданной проблемой – нехваткой топлива. В век реактивной авиации высокооктановый бензин для поршневых авиационных двигателей наследника «Ланкастера» был в дефиците. Особенно остро проблема с качественным топливом возникала, когда самолеты базировались на «заморских» территориях – в Акротири на Кипре, Катании, а также исландской базе Кефлавик и итальянских базах.

Последним вариантом самолета-ветерана стала модель Shackleton AEW.2. Данный самолет был разработан в 1971 году компанией British Aerospace (BAe), он создавался в качестве альтернативы противолодочному самолету и самолету ДРЛО Gannet AEW.3 компании Fairey/Westland. Всего было построено 12 самолетов в версии AEW.2. Их основным отличием стало то, что полувыдвижной подфюзеляжный обтекатель антенны РЛС был заменен на них на неподвижный выпуклый обтекатель, расположившийся перед бомбовым отсеком, в нем расположилась поисковая РЛС АРS-20, которая использовалась и на самолетах Gannet AEW.3. Другие внешние изменения были связаны с тем, что на самолете было установлено больше различных антенн.

Все 12 самолетов состояли на вооружении 8-й эскадрильи ВВС Великобритании, занимаясь поиском субмарин, выполняя функцию раннего обнаружения лодок противника. Они базировались на базе Королевских ВВС «Лозигаонс», выполняя полеты над акваторией Северного моря, Северного Ледовитого океана и Западной Атлантикой. Некоторые патрульные полеты занимали по времени до 14 часов. Самолеты оставались на службе вплоть до 1991 года, когда их начали заменять на самолеты раннего обнаружения Boeing E-3D Sentry AEW.Mk 1.

Летно-технические характеристики Shackleton AEW AEW.2:

Габаритные размеры: длина самолета – 26,62 м, высота – 6,1 м, размах крыла – 31,09 м, площадь крыла – 132 м2.

Масса пустого – 24 600 кг.

Масса максимальная взлетная – 42 300 кг.

Силовая установка – 4 ПД Rolls-Royce Merlin мощностью 4х1460 л.с.

Максимальная скорость – 462 км/ч.

Практическая дальность – 4600 км.

Боевой радиус действия – 2672 км.

Продолжительность полета – до 14 часов.

Практический потолок – 7010 м.

Экипаж – 3 человека + 7 операторов.

Самолет охотник за подводными лодками

Охотник за подводными лодками

Во второй половине 1950-х годов стало ясно, что основной самолет противолодочной обороны Бе-6ПЛО не в состоянии бороться с атомными субмаринами вероятного противника. Учитывая это, в феврале 1957 года командование ВМФ предложило создать на базе пассажирского лайнера Ил-18 и проектируемого военно-транспортного Ан-12 противолодочные бомбардировщики, оснащенные управляемыми самолетами-снарядами К-18 и торпедами ПЛАТ-1. Это была перспектива, а чтобы не терять времени, предлагалось переоборудовать в вариант ПЛО несколько десятков Ту-16. Однако данное предложение так и осталось на бумаге.

Ситуация изменилась в 1960 году, когда началось значительное по масштабам сокращение Вооруженных сил СССР. Морская авиация оказалась в сложном положении. Самолеты Ил-28 и Ту-14 уничтожались, летный состав послевоенных выпусков, имевший высочайший уровень летной подготовки, увольняли в запас. Расформировывались части, в том числе и гвардейские. В 1961 году минно-торпедные полки переименовали в морские ракетоносные, правда, в них оставалось по эскадрилье относительно старых (по срокам) торпедоносцев Ту-16Т.

К этому времени обострился вопрос о противолодочной обороне, тем более что потенциальный противник все активнее насыщал океан атомными субмаринами — носителями баллистических ракет. Поскольку в торпедоносцах особой нужды не ощущалось (они свои возможности полностью исчерпали), то по предложениям, поступившим из авиации флотов, решили приспособить их для противолодочной обороны.

Авиация Северного флота в 1962 году, а тихоокеанцы годом позже переоборудовали по одной эскадрилье Ту-16Т в противолодочные Ту-16ПЛ, установив на них приемное автоматическое устройство СПАРУ-55, работавшее по принципу радиокомпаса, автоматический навигационный прибор АНП-1, кассеты для противолодочных бомб ПЛАБ-МК. На самолеты подвешивалось до 40 радио-гидроакустических буев РГБ-Н.

В апреле 1966 года торпедное вооружение Ту-16ПЛ доработали под противолодочные торпеды АТ-1 и в июне провели соответствующее учение. Из восьми торпед, снабженных контрольно-записывающей аппаратурой, две на заданную глубину не вышли и сразу всплыли, четыре не наводились на лодку, одна всплыла через шесть минут и начала циркулировать. Восьмая повела себя совершенно необычно. Через три-четыре минуты она вышла на правую циркуляцию на глубине 54 метра и начала наводиться на лодку, но вскоре потеряла цель.

Обработка осциллограмм показала, что на глубине 60–80 метров имелся слой температурного скачка воды. Лодка же шла на глубине 110 метров, и акустические системы торпед с начальной глубиной хода 40 метров ее не обнаружили. Невыход двух торпед на заданную глубину объяснялся небрежностью специалистов, перепутавших электропроводку.

Использование Ту-16ПЛ явилось вынужденной мерой, если учесть, что их часовой расход топлива на малых высотах достигал 6–8 тонн. Тем не менее следует отметить безусловную заслугу экипажей этих самолетов в развитии тактики противолодочной авиации. Эскадрильи Ту-16ПЛ просуществовали почти шесть лет до расформирования в 1969 году, когда авиацию ВМФ укомплектовали противолодочными Бе-12 и Ил-38.

Морской охотник: как Ту-142 стал комплексом дальней океанской разведки

На рубеже 1950-1960 годов прошлого века в составе военно-морских сил США начали появляться подводные ракетные крейсеры стратегического назначения. Вооружение новых подлодок позволяло им ударить ядерными ракетами практически по любой точке СССР, находясь при этом на большом расстоянии от границ Советского Союза. Военным требовался самолет, дальность полета которого была бы как минимум в два раза больше, чем у Ил-38, который на тот момент был одним из основных противолодочных самолетов отечественной морской авиации.

Новый самолет решили строить на базе разведчика-целеуказателя Ту-95РЦ. Это позволило существенно сократить сроки разработки новой машины. Эскизный проект будущего Ту-142 был готов еще в октябре 1963 года, однако до первого полета оставалось еще пять лет — существовавшие на тот момент бортовые системы обнаружения и уничтожения подводных лодок пришлось дорабатывать. Кроме того, много времени ушло на проработку возможности базирования Ту-142 на грунтовых аэродромах. Позже от этой идеи отказались, что позволило установить на самолет более легкое шасси.

Серийное производство Ту-142 шло одновременно с испытаниями новой машины. Самолет несколько раз дорабатывали и вносили изменения в его конструкцию, устанавливали на него новое оборудование и противолодочное вооружение, на борту воздушного судна появился салон для отдыха экипажа. Постоянная модернизация самолета и улучшение его технических характеристик шли вплоть до 1980 года. Через несколько лет с начала эксплуатации Ту-142 из «охотника» на атомные подводные лодки фактически превратился в комплекс дальней океанской разведки, который позволял летчикам морской авиации нести боевое дежурство практически в любой точки мирового океана.

Ту-142 с успехом выполнил свою миссию, став противовесом в расстановке сил двух конкурирующих сверхдержав. Появление в небе над океаном в 1968 году советского дальнего противолодочного самолета предоставило отечественным конструкторским бюро и оборонно-промышленному комплексу время на разработку новых видов вооружений. Сегодня, спустя 52 года с начала своей службы в военно-морском флоте России, Ту-142 по-прежнему остаются в строю.

Рассказы об оружии. Бронированный морской охотник проекта 194

Скажете, что тут уникального, в проекте охотника за подводными лодками, выпущенного хорошей серией и не представлявшего из себя ничего особенного? Корабль как корабль.

Чтобы не «держать интригу», сразу скажу, чего в корабле уникального.

1. БМО проекта 194 был спроектирован женщиной.

2. Корабли строились в блокадном Ленинграде под ее руководством.

3. Проект оказался более чем хорош, что доказано боевыми действиями.

А теперь пойдем по порядку.

Начать, наверное, стоит с разрушения одного старого морского постулата, который гласит, что женщина на корабле к несчастью. Может, оно и так, но в любом деле, даже в морском, бывают исключения.

Знакомьтесь, Александра Николаевна Донченко (1910—1983).

Инженер-капитан 1 ранга, руководитель группы проектировщиков военных кораблей и подводных лодок. Кандидат технических наук. Единственная в СССР женщина, окончившая военно-морскую академию.

Наверное, это много значит: родиться в семье корабела, да еще и в Николаеве. Имея деда, отца и старшего брата инженеров-строителей кораблей, другой путь придумать сложно. Так и вышло. Александра Николаевна закончила Николаевский кораблестроительный институт и занялась работой над постройкой подводных лодок.

В академию Донченко попала после того, как, получая благодарность от Наркома Климента Ворошилова, обратилась к нему с личной просьбой о поступлении в Военно-морскую академию.

Всем известный палач и сталинский подлиза Ворошилов, который, по уверениям многих «историков», ничего для страны не сделал, в этот раз откровенно сплоховал. И вместо того, чтобы как положено, сгноить талантливую кораблестроительницу в застенках, не просто помог с разрешением, но и обратил внимание умных людей на молодого специалиста.

Умные люди – это А. Н. Крылов, Ю. А. Шиманский и П. Ф. Папкович. Вообще, достаточно Алексея Николаевича Крылова, светоча кораблестроения. Но Папкович и Шиманский – Имена с большой буквы. Именно им Донченко обязана тем, что ее несомненный талант заиграл всеми красками.

Но пришел 1941 год. Началась Великая Отечественная война. А дальше самая печальная страница в истории Ленинграда – блокада.

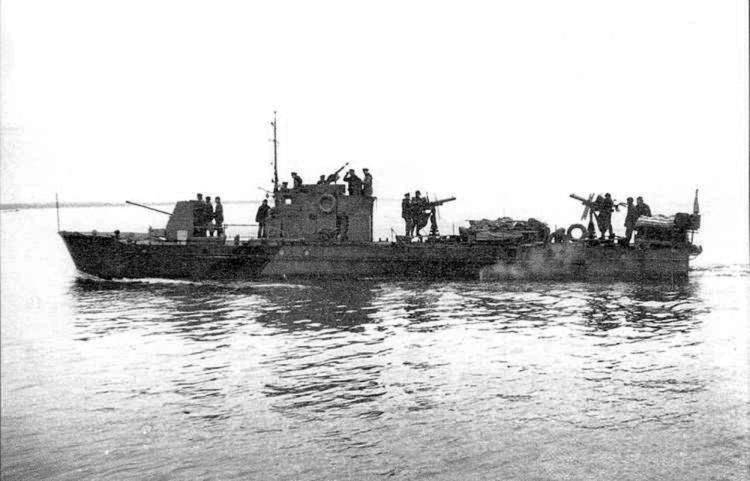

Летом 1942 года командование Краснознаменным Балтийским флотом ставит перед судостроителями города задачу — в минимально возможный срок создать быстроходный, хорошо вооруженный бронированный катер, способный действовать против подводных лодок противника, участвовать в высадке десантов и в конвоировании кораблей.

Такой корабль, в принципе, был. Морской охотник МО-4. Однако практика показала, что кораблику не хватает защищенности, деревянные охотники становились легкой добычей самолетов, вооруженных пулеметами.

Учитывая, в каком положении оказался запертый в Финском заливе флот, таких кораблей нужно было много. Не секрет, что крупным кораблям выход в море был прегражден огромными минными полями, которые ставили все, кто мог: финны, Кригсмарине, Люфтваффе.

Между тем, повторюсь, на дворе 1942 год. Проектировать и тем более, строить корабль в условиях нехватки всего – это рискованная задача.

Не хватает металла, не хватает оборудования, не хватает людей, не хватает энергии. И, тем не менее, задача была выполнена. Проект бронированного морского охотника (БМО) был разработан всего за 15 дней группой конструкторов под руководством Донченко.

И тут героизм не только в сердцах, но и в головах.

Не хватает квалифицированных рабочих кадров и электроэнергии? Ничего, корабль спроектировали с упрощенными прямолинейными обводами, максимально упростив всю конструкцию. Заодно исключив горячую гибку металла, которую в осажденном Ленинграде было просто невозможно осуществить.

Не хватало станков? Представители горкома партии ходили по заводам, собирая нужное оборудование.

Корпус охотника был разбит на три блока и выполнялся сварным. На его среднюю (бронированную) часть и боевую рубку пошли броневые листы, предназначенные для легких танков. То есть толщина брони составляла от 8 до 12 миллиметров, но это было лучше, чем ничего.

Спуск головного корабля на воду состоялся 5 ноября 1942 года при 95% готовности.

Ходовые испытания БМО проходили в Финском заливе в конце ноября 1942 года. Однако залив так забило льдом, что программу государственных испытаний до конца 1942 года завершить не удалось, заканчивали весной следующего года.

Так что боевой путь корабли серии БМО начали в 1943 году.

Охотник оказался весьма универсальным и полезным кораблем. Корабли гонялись за подводными лодками противника, встречали и провожали свои субмарины, ставили мины, тралили мины противника, высаживали и поддерживали десанты.

В общем, фактически всю войну на воде на Балтике вели катера, малые корабли и подводные лодки.

Для меня навсегда останется секретом, как за 1943-45 годы в условиях блокады, ленинградцы построили (внимание!) 66 (ШЕСТЬДЕСЯТ ШЕСТЬ) кораблей. Да, часть была спущена на воду в 1945-м году, после снятия блокады. Тем не менее, вот вам еще один подвиг людей, который сложно осмыслить, не то что представить.

Я, честно признаюсь, как-то не очень могу. Неотапливаемые и плохо освещённые цеха, в которых падающие от голода люди собирают корабли. Боевые корабли, которые потом выходят в море и воюют с врагом.

А ведь с кораблями, как и с самолетами, есть нюансы. Они, в отличие от танков и прочей наземной техники, должны действовать в иной среде. Ошибки зачастую бывают смертельными.

Тем не менее, корабль получился. Из 66-ти охотников (да, участие в войне приняли не все) во время войны погибло 9. Причем львиную долю БМО мы потеряли при тралении минных заграждений и проводке через минные поля.

На минах было потеряно 6 кораблей.

Два погибли от артиллерийского огня противника при высадке десанта 14.02.1944 г. в районе Мерекюла.

Один корабль (БМО-524 «Балтиец») обеспечивал траление в Нарвском заливе 4 августа 1944 года, был атакован 24 Ю-87 и 8 ФВ-190. Экипажем был сбит (достоверно подтверждено) 1 самолет Ю-87, но корабль от разрывов бомб получил значительные повреждения и затонул.

Теперь пройдемся по кораблю.

ТТХ БМО проекта 194

Водоизмещение – 55,2 т.

Длина – 24,8 м.

Ширина – 4,2 м.

Осадка – 1,6 м.

Двигатели: два бензиновых двигателя «Паккард», мощностью 2400 л.с., бензиновый двигатель «ЗиС-5», мощностью 68 л.с.

Скорость полная – 26 узлов.

Дальность плавания – 1330 миль.

Вооружение:

45-мм пушка 21КМ — шт;

37-мм зенитная пушка 70-К – 1 шт;

12,7-мм спаренные пулеметы ДШК- 2 шт;

Два бомбосбрасывателя, 16 глубинных бомб «ББ-1» или 10 мин заграждения типа «КБ»

Шумопеленгаторы типов «Цефей» или «Тамир», гидролокатор «Дракон».

Бронирование:

борт в районе моторного отделения — 10 мм;

палуба над моторным отделением — 8 мм; стенка рубки — 12 мм;

крыша рубки — 8 мм.

Не очень получилось, но это трубка связи с машинным отделением. Орало, так сказать.

Интересная конструкция, да? На самом деле (не знаю, как это называется на морском сленге) это для сигнальных флажков. Которые на мачте подымают.

Люк на крышу рубки. Там репитер компаса и вторая пулеметная установка.

Люк в машинное отделение. Фонаря не было, потому не полезли.

За создание и постройку кораблей проекта 194 Александра Николаевна Донченко была награждена орденом Красной Звезды. Боевой орден за боевой корабль – думаю, справедливо. Хотя если учесть, в каких условиях все происходило, то и орден Красного Знамени вполне бы подошел.

Ну и медаль «За оборону Ленинграда».

Негусто, конечно, но инженер-капитан 1 ранга Донченко, не думаю, что была в претензиях. В то время не за награды люди работали. После войны она принимала участие во многих проектах. Пиком ее работы стало участие в создании атомной подводной лодки К-27 в качестве главного наблюдающего специалиста.

Ушла от нас Александра Николаевна еще в 1983 году.

Но вот в музее военной техники УГМК в Верхней Пышме стоит полноразмерный прекрасно созданный макет БМО проекта 194. Прекрасно, что он есть, потому что пусть и макет, пусть на Урале, но это в первую очередь великолепный памятник и замечательной женщине-корабелу Александре Николаевне Донченко, и кораблестроителям блокадного Ленинграда.

Вот как, скажите, не любить после этого походы в музей? Зачастую за каждым экспонатом – история. И непростая.