- Рыбалка древних славян рисунки 4 класс

- Пчеловодство, рыболовство и охота

- Читайте также

- Рыболовство на Челекене

- Рыбоводство и рыболовство в водоёмах Туркмении

- Балтийское рыболовство и калининградская база рыбной промышленности

- 3. Охота, бортничество и рыболовство

- Охота

- Глава 5 Охота на танки или охота на фаустников?

- Глава 30 Рыболовные суда и рыболовство

- Пчеловодство

- Охота и рыболовство

- ПЧЕЛОВОДСТВО (БОРТНИЧЕСТВО)

- РЫБОЛОВСТВО

- Сельское хозяйство и рыболовство: программа существования

- Рыболовство — выгодное дело

- 3. Охота, бортничество и рыболовство

- 3. Охота и рыболовство. Разработка полезных ископаемых

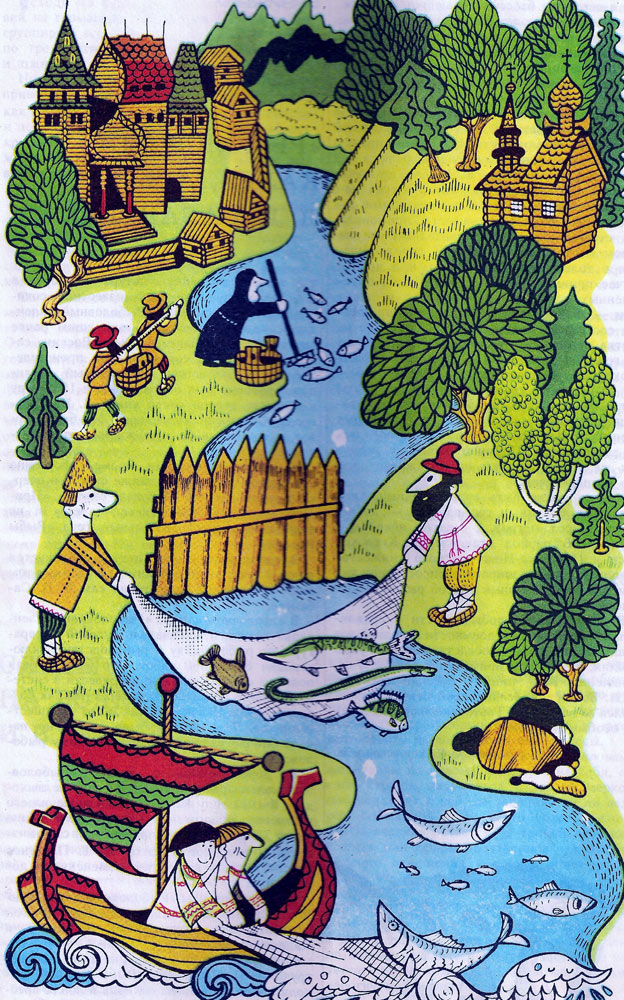

Рыбалка древних славян рисунки 4 класс

Изучая историю Древней Руси, нетрудно заметить, что в жизни славян рыболовство занимало не менее важное место, чем земледелие и охота. И это понятно: люди подсознательно стремились рыбой восполнить нехватку в питании животного белка. Могут спросить: зачем нужна была рыба, разве недостаточно было мяса диких животных, добытых на охоте? Дело в том, что в те далекие времена охота была занятием нелегким, зачастую опасным, требовавшим дальних переходов, иногда и постоянной кочевки. А рыбу можно было ловить вблизи от дома. Рыболовство было ближе к оседлой жизни и служило подспорьем хлебопашеству и охоте.

Кочевники-скотоводы особой потребности в рыбе как в источнике белка не испытывали, да и образ их жизни не способствовал развитию рыбного промысла. Вот почему в первом тысячелетии нашей эры на юге европейской части нашей страны, с ее разноплеменным кочевым населением, рыболовство развивалось слабо. Правда, случались времена, когда степняки-кочевники вынуждены были заниматься ловлей рыбы. Например, по свидетельству Ипатьевской летописи, половецкий хан Сарчак, разгромленный Владимиром Мономахом, отступив в Придонские степи, «рыбою оживши». Скорее всего, в результате поражения хан лишился большей части скота и поэтому принужден был перейти на рыбную диету.

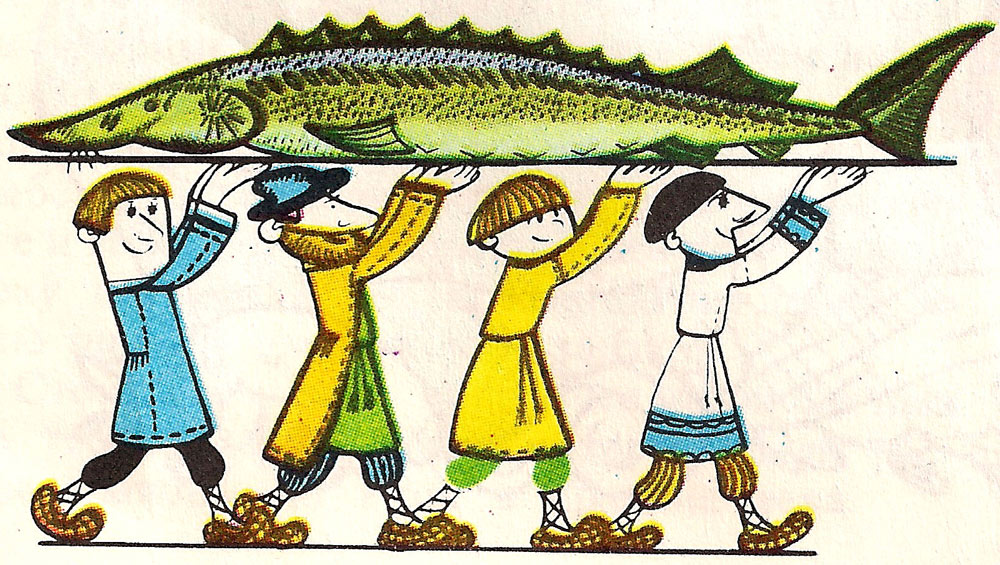

Небезынтересно вспомнить о греческих колониях на побережье Черного и Азовского морей. Здесь рыболовство было одним из важнейших промыслов. В развалинах Херсонеса, Оливии, Фанагории до сих пор сохранились остатки каменных ванн для засолки рыбы. Чеканные изображения головы осетра по количеству конкурируют с профилями римских императоров и скифских царей на монетах из курганов Северного Причерноморья. Это говорит о хозяйственной ценности осетровых даже в античные времена.

По свидетельству арабских путешественников, в VIII—IX веках в низовьях Дона возникли поселения славян, занимавшихся как земледелием, так и рыболовством. Славяне из Центральной Европы расселялись не только в южном направлении; на востоке они дошли до междуречья Волги и Оки, на севере и северо-западе — до земель, где обитали финно-угорские племена, для которых охота и рыбная ловля были основным занятием.

Из летописей и иностранных литературных источников того времени известно, что у древних славян, расселявшихся на восток по Русской равнине, рыба была таким же ходовым объектом торговли, как меха и мед. Самые древние списки летописей упоминают в этой связи лосося, линя, щуку, осетра, угря, окуня, а из орудий лова — сети, невода, уду, мережи. Видный русский ученый-ихтиолог К. М. Бэр отмечал, что славяне заслуженно пользовались славой искусных и отважных рыбаков.

На Руси рыба издревле была одним из любимых и ценимых продуктов питания. На столе наших предков всех сословий рыбным блюдам принадлежало почетное место. В начале X века легендарный князь Олег покорил Царьград и в переговорах с греческими царями выдвинул, по свидетельству «Повести временных лет», среди прочих такое условие: «Когда приходят русские, пусть берут содержание для послов, сколько хотят; а если придут купцы, пусть берут довольствие на 6 месяцев: хлеба, вина, мяса, рыбы, плодов». Как видим, и в контрибуции не обошлось без рыбы.

Принятие на Руси христианства и введение в жизненный уклад постов, возникновение многочисленных монастырей способствовали увеличению потребности в рыбе и дали заметный толчок развитию рыбного промысла. Со временем в нем появились элементы профессиональной направленности. Рыболовецкие артели — ватаги — отправлялись на промысел не только к устьям рек и отдаленным озерам, богатым рыбой, — некоторые доходили даже до побережья Ледовитого океана.

По-видимому, первыми крупными рыболовными угодьями на Руси были озера Чудское, Ладожское, Ильмень, среднее течение Днепра. Позднее центр рыбного промысла переместился в Новгород и Псков. В X веке между новгородцами и варягами был заключен договор о разграничении северных рыбных и звериных промыслов.

В ту пору право владения водоемами и рыбными ловлями (то есть наиболее удобными для промысла участками рек и озер) обычно распространялось и на прилегающую прибрежную территорию. Однако и водоемы, и рыбные угодья могли быть переданы (без земли) другим лицам во временное или бессрочное пользование посредством продажи, завещания или дарственной записи. Как свидетельствуют исторические документы, рыбными ловлями владели высокопоставленные светские и духовные лица, монастыри, а иногда и люди низших сословий. Были, однако, и такие участки, которые ни в чьем владении не состояли и где дозволялось промышлять любому желающему.

Выборным князьям новгородцы давали особые договорные грамоты на право пользования рыбными ловлями. Вообще же, в своих исконных вотчинах князья закрепляли за собой самые богатые рыбой водоемы. Рыбу для князя ловили специальные ловцы, обязанные поставлять к княжескому столу определенное количество той или иной рыбы. По сравнению с остальной челядью ловцы, как и охотники, пользовались некоторыми привилегиями.

Купцы, бояре, зажиточные крестьяне, владевшие промыслами, часто прибегали к услугам наемных ловцов. Иногда рыбными ловлями владели сообща, и каждый из компаньонов имел право распоряжаться своей долей улова по собственному усмотрению.

Монастырям рыбные ловли доставались обыкновенно в дар от князей или бояр. Впрочем, нередко святые отцы оформляли на угодья купчую и платили за них сполна. Монахи и сами занимались промыслом и привлекали к этому монастырских крестьян. В монастырских уставных грамотах среди прочих повинностей, налагаемых на крестьян, упоминается и обязанность «ез бить и рыболовные снасти исправлять». Езом называли частокол или плетень, устанавливаемый поперек реки для того, чтобы преградить рыбе путь, сконцентрировать ее в одном месте и выловить. Чаще всего езом перекрывали реку от берега до берега; заграждение во всю ширину именовалось заезком.

Стόит несколько подробнее остановиться на тех способах ловли, которые были распространены на Руси в средние века.

Удочка тогда не была в почете. И это понятно: рыболовство, как и в более ранние времена, оставалось промыслом, обеспечивающим средства к существованию. Никаких законов, охраняющих рыбные богатства, не было, и ловля велась, на наш нынешний взгляд, хищническими, варварскими способами. Ловца заботило лишь одно: взять рыбы как можно больше — от этого зависело благополучие его и семьи. Удочка могла сгодиться только для отдыха и развлечения, но многочисленному неимущему люду было не до того, а русская знать, которая в состоянии была позволить себе такую «блажь», почему-то всегда предпочитала охоту рыбной ловле, считая последнюю занятием недостойным, плебейским. В то же время в Западной Европе, особенно в Англии, ужение было весьма популярно среди феодальной аристократии.

Вернемся, однако, к промысловым способам ловли. Как уже отмечалось, широкое распространение получили езы (заколы, учуги), где рыбу, собравшуюся у изгороди, цепляли баграми, били острогами, вылавливали неводами. Постановка еза требовала усилий сотен людей. Ставили его весной, а зимой убирали. Крестьян, занятых на «езовой службе», даже освобождали порой от других повинностей.

О том, насколько внушительным сооружением был ез, можно судить по такой записи: «А в том езу двадцать восемь козлов, а входило в тот ез лесу большого на козлы восемьдесят дерев семи сажен, да на грузила и на суповатики среднего лесу девяносто дерев семи сажен, да на переклады к навалу сто двадцать дерев двенадцати сажен, а в клетки выходило семьдесят бревен дву сажен, а мелкого лесу на задовы тысяча четыреста пятьдесят жердей».

О добычливости езовой ловли не сохранилось свидетельств. Известно только, что езовый оброк великому князю составлял, помимо прочей рыбы, несколько десятков осетров и несколько пудов черной икры. А ведь, кроме великокняжеского, были и другие оброки, да и ловцы тоже имели свою долю рыбы.

На малых речках и ручьях население ловило рыбу для собственных нужд всевозможными ловушками, сплетенными из прутьев, — вершами, мордами, вандами. На озерах и больших реках пользовались неводами. По мнению К. М. Бэра, в Европе невод был впервые применен славянами, а затем уже от них заимствован другими народами. Точное время появления невода установить по историческим документам невозможно, «но нельзя сомневаться в том, — пишет Бэр, — что он существует уже несколько веков, именно с тех пор, как производится лов снетка в пресных водах».

О снетке уместно сказать несколько слов. Эта маленькая (до 10 сантиметров), внешне непримечательная рыбка представляет собой озерную форму широко распространенной в северном бассейне корюшки, которая, в свою очередь, родственна лососям и сигам. Испокон веку население северо-западной части страны испытывало пристрастие к снетку. В благоприятные годы снетка ловили тысячами пудов. Чистки, потрошения он не требует. Его сушили и запасали впрок — он хорош и в супе, и в пирогах.

И сегодня знающий в этом толк человек не упустит возможности при случае прикупить снетка, свежего ли, сушеного ли.

Так вот, как полагает К. М. Бэр, до изобретения невода крупную рыбу в озерах ловили преимущественно объячеивающими сетями. Сети, по всей видимости, применяли как ставные (то есть устанавливаемые на одном месте), так и плавные (протягиваемые в толще воды). И в том, и в другом случае принцип лова был один: рыба определенных размеров запутывалась в ячеях сети — объячеивалась. Когда же наши древние соотечественники обратили внимание на снетка, оказалось, что сети для его промысла не годятся: нельзя было допустить, чтобы крохотная, нежная рыбка запутывалась в ячеях — попробуй ее потом оттуда выпутать! Тогда-то, вероятно, и появились отцеживающие орудия лова — невода, у которых ячеи настолько малы, что даже снеток в них не запутывался. Принцип работы у невода тот же, что у решета: он отцеживает все, что крупнее ячеи.

Невода могли быть и небольшими, типа волокуши, бредня, и громадными — до нескольких сот метров, с мелкой ячеей и с крупной. В период становления Киевской Руси и Псковско-Новгородского княжества неводной лов был широко распространен как наиболее эффективный способ рыбного промысла.

В силу высокой добычливости и сравнительно небольшой трудоемкости неводной лов нашел признание и в соседствующих с Русью землях, однако там применение его было ограничено. Как пишет русский ихтиолог В. И. Вешняков, «славянский невод. разрешался во владениях Тевтонского ордена лишь по особым привилегиям».

ПУБЛИКАЦИЯ: Мосияш С. Рыболовство в Древней Руси // Рыболов. Двухмесячное приложение к журналу «Рыбоводство». Январь-февраль, № 1 М., 1986. С. 55‑58.

Пчеловодство, рыболовство и охота

Пчеловодство, рыболовство и охота

Важным дополнением к разведению скота и занятию земледелием были еще бортничество, рыболовство и охота на различных диких зверей.

Бортничество было вообще одним из основных занятий в прикарпатских областях, которые с доисторических времен славились пчелами и медом. Уже у Геродота мы встречаем упоминание об этом, а Павсаний свидетельствует, что в Грецию ввозился самый лучший мед из земли алазонов на Днестре[1167]. Так было и во времена древних славян и позже, а во многом сохранилось и до наших дней. Население Прикарпатья разводило пчел либо в лесах в дуплах деревьев, отмеченных владельцем специальным знаком, либо вблизи самого двора в полых колодах, которые назывались ульями, или бърть. Об изобилии меда у южно-русских славян свидетельствует Гардизи, рассказывая, что один славянский хозяин получал 50–60, даже 100 менов меда с одного улья[1168]. Поэтому нет ничего удивительного в том, что мед и, разумеется, также воск стали одной из основных статей славянского экспорта (см. гл. X), одной из обычных составных частей дани, которую славяне платили in natura немецким хозяевам[1169]. Излюбленный напиток древних славян также делался из перебродившего меда, о чем я уже имел случай сообщить выше, на стр. 202. Начиная с XI века в источниках упоминаются рядом с поселениями специальные коллективные, отгороженные плетнями пасеки (horti apum, mellificia), а вскоре появляются и специальные пасечники, обученные пчеловодству (бортникъ).

Что касается рыболовства, то оно в некоторых богатых водами славянских краях занимало первое место среди всех других отраслей хозяйства. Рыбы было огромное множество, и славяне ловили ее либо удочкой (сл. ?da, ?dica), совершенно такой же, как и современная, либо по ночам при помощи света, либо острыми гарпунами (сл. ость) с одним или несколькими зубьями, либо, наконец, различными плетенными из веревки сетями и корзинами, которые также немногим отличались от сетей или корзин, употребляемых в настоящее время. Среди находок этого времени сетей, конечно, нет, но в исторических источниках X–XII веков засвидетельствованы различные виды сетей (неводъ, влакъ, мрежа, сеть); древними являются также корзины, сплетенные из ивовых прутьев, термин же врша (верша) уже летто-славянский[1170]. Кроме того, славяне умели заманивать и ловить рыбу специальными деревянными конструкциями, поставленными на реке (слупъ, одра), которые латинские источники XII века из Чехии и Бранибора (Бранденбурга) называют терминами: pali, tractus, tractiones, gurgusta seu piscaturae, также piscatoria, saepes, crates, piscina, clausura piscina[1171].

Затем выловленную рыбу продавали либо в свежем виде, либо заготовленную впрок; так, у Галла (1107) сообщается, что рыбу солили, у Эббона — что ее сушили на зиму; и, по-видимому, уже тогда практиковалось копчение дымом. Другие способы хранения рыбы нам неизвестны, но несомненно, что они не отличались от тех, которые используются там же и поныне[1172].

Рис. 76. Примитивный улей в Полесье (по Кирле)

Об охоте на зверя много говорить не приходится. Охотились за всяким зверем, который съедобен или давал хороший мех, который был опять-таки одним из главных предметов экспорта славянских областей (см. об этом подробнее в главе X). Зверя убивали либо оружием (стрелами или копьями), либо, что было чаще, ловили при помощи разных ловушек, большими сетями, различного вида капканами или устраивали облавы, западни, для которых уже в древних источниках XI века приводятся названия — сеть, перевесъ, тенето, пругло, пругъ, osilo, silo[1173]. С востока славяне заимствовали прием охоты с помощью прирученных соколов, ястребов и ястребов-перепелятников. Уже в IX веке мы читаем о болгарском князе Борисе, что он послал сыновьям сербского князя Мунтимира пару соколов; об охоте с соколами и ястребами упоминает также русский князь Мономах в своем Поучении[1174].

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Читайте также

Рыболовство на Челекене

Рыболовство на Челекене В водах Каспия, омывающих Челекен, в изобилии водилась рыба, которая была промыслом значительной части населения полуострова. Центром рыбных промыслов на острове был аул Кара-Гель. Название ему дано от одноимённого озера, у которого он

Рыбоводство и рыболовство в водоёмах Туркмении

Рыбоводство и рыболовство в водоёмах Туркмении До Великой Октябрьской социалистической революции рыбный промысел во внутренних водоёмах Туркмении фактически отсутствовал. Воды в водоёмах постоянными не были, и ловлей рыбы для сбыта увлекались случайные лица, которые

Балтийское рыболовство и калининградская база рыбной промышленности

Балтийское рыболовство и калининградская база рыбной промышленности Вторым крупным Центром рыбной промышленности в СССР была расположенная на крайнем западе страны Калининградская область, как раз на диаметрально противоположном по отношению к Дальнему Востоку

3. Охота, бортничество и рыболовство

3. Охота, бортничество и рыболовство Охота была любимой забавой русских князей киевского периода. В своем «Поучении» князь Владимир Мономах вспоминает о своих главных охотничьих подвигах с очевидной гордостью и теплым чувством в следующих словах:»В Чернигове своими

Охота

Охота Так, для всадников и знатных македонян передышки были идеальным временем, чтобы предаться охоте, этой излюбленной страсти всех балканских народов. В тот самый момент, когда я пишу эти строки, в самый разгар осени, мои друзья из Килкиса или Родолива в Восточной

Глава 5 Охота на танки или охота на фаустников?

Глава 5 Охота на танки или охота на фаустников? О «фаустпатронах» будете рассказывать после войны внукам, а сейчас без всяких рассуждений наступать вперед! Приказ Маршала Советского Союза Жукова Новый этап с тактической точки зрения для Красной Армии начался зимой 1944/45

Глава 30 Рыболовные суда и рыболовство

Глава 30 Рыболовные суда и рыболовство Поскольку приморские районы Китая весьма обширны, там великое множество рыболовных судов. Конечно, им необходима правительственная лицензия, за которую платят. Суда эти делятся на три класса: первый – это трехмачтовые корабли, в

Пчеловодство

Пчеловодство Мы не располагаем большим количеством письменных источников о разведении евреями пчел в царскую эпоху. Была выдвинута гипотеза, что мед, который упоминается в Библии, собирали в скалах у диких пчел или извлекали подобный продукт из винограда или фиников35. В

Охота и рыболовство

Охота и рыболовство Библейский человек также охотник и рыболов. Сцены охоты, настолько широко представленные в Египте, Месопотамии, Анатолии, не играют существенной роли в Библии. Прародитель охоты — Нимрод, герой-охотник перед ликом Господним38. Часто как охотник описан

ПЧЕЛОВОДСТВО (БОРТНИЧЕСТВО)

ПЧЕЛОВОДСТВО (БОРТНИЧЕСТВО) Это слово происходит от борть, выдолбленное дерево для помещения пчел; оно процветало в наших странах с глубокой древности. Леса давали обильную пищу пчелам, разводившимся в дуплах («бортное ухожье»), и мед, воск, принадлежали к числу наиболее

РЫБОЛОВСТВО

РЫБОЛОВСТВО Принадлежит также к древнейшим промыслам, и с учреждением постов по принятии христианства употребление рыбы в пищу значительно увеличилось.Св. Антоний Римлянин купил «рыбную ловитву» на потребу монастыря.Варлаам Хутынский отказал монастырю «ловища

Сельское хозяйство и рыболовство: программа существования

Сельское хозяйство и рыболовство: программа существования В экономике Мэйдзи доминировало сельское хозяйство. Насчитывалось пять миллионов крестьянских участков, каждый площадью в среднем около трех акров (12 140 кв. м), половина была занята рисом и одна десятая часть —

Рыболовство — выгодное дело

Рыболовство — выгодное дело Вскоре английские рыболовные суда кишели в северо-американских прибрежных водах, к немалому беспокойству испанцев и французов. На всякий случай эти рыболовные суда были хорошо вооружены, а ради пущей безопасности их сопровождал королевский

3. Охота, бортничество и рыболовство

3. Охота, бортничество и рыболовство Охота была любимой забавой русских князей киевского периода. В своем «Поучении» князь Владимир Мономах вспоминает о своих главных охотничьих подвигах с очевидной гордостью и теплым чувством в следующих словах:«А вот что я в Чернигове

3. Охота и рыболовство. Разработка полезных ископаемых

3. Охота и рыболовство. Разработка полезных ископаемых Ресурсы, создаваемые неустанным трудом людей, дополнялись естественными продуктами, созданными самой природой, которыми галлы тоже не пренебрегали. Рыболовство и в особенности охота продолжали занимать их досуг.