Охотничья тема в русском искусстве

Охотничья тема в русском искусстве. 2006.

Любопытно, что русские живописцы, многие из которых были охотниками, отдавали предпочтение мирному пейзажу, портрету, историческим или религиозным сюжетам. Даже во время наибольшей популярности жанра (вторая половина XIX–начало XX века) было написано не так много хороших картин, а художников этого жанра не наберется и двух десятков. А спрос на «охотничью тематику» был велик. Вот почему даже не очень хорошие картины находили своего покупателя.

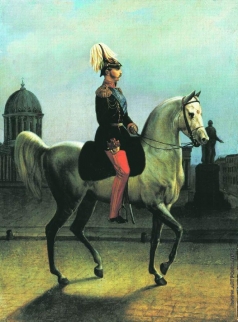

Охота — занятие по большей части мужское, а охотничьей живописью интересовались мужчины, которые сами знали в охоте толк. Чтобы заинтересовать их своими работами, художник должен был в совершенстве знать анатомию изображаемых животных, разбираться в повадках диких зверей и способах охоты на них. При оценке художественного произведения талант и мастерство живописца едва ли играли главную роль, для него намного важнее было не ошибиться в изображении профессиональных деталей того или иного вида охоты. Имеющие хорошую репутацию мастера охотничьего жанра могли рассчитывать получить заказ на изображение сцен с участием высокопоставленных особ (например, охоты Александра II, в советское время подобным образом изображали Сталина, Ворошилова и пр.). Распространены были и заказы портретных изображений любимых животных.

Например, анималист Швабе много раз писал портрет любимого сеттера Александра II по кличке Милорд. Сверчков

Другим известным рисовальщиком коней, собак и охотничьих сцен был Френц. Со времен правления Александра II до 1910-х годов он проживал в Гатчине. Его дом находился недалеко от императорской псарни, куда часто и наведывался художник. Его умелые изображения борзых и гончих принесли Френцу славу замечательного художника-анималиста.

Большинство художников охотничьего жанра были академиками, преподавателями или выпускниками Академии художеств. Однако, несмотря на их приверженность традициям академизма и салонной живописи, большая часть охотничьих сцен выполнена с нарушением основных законов академизма (например, не соблюдалось правило идеализации действительности). Законы жанра вынуждали мастеров сосредоточенно вглядываться в мир природы, изучать животных и все увиденное точно фиксировать на полотне. Заказчики хотели видеть изображение того, за что они так любили охоту: томление во время ожидания появления дичи, увлекательность действия, готовность идти на риск, бешеные погони за диким зверем и усталость после завершения охоты.

Изображая охотничьи сцены, художники-академисты использовали приемы реалистической живописи, что противоречило основным принципам их представлений о живописи. Оставаясь на позициях академизма было очень сложно соблюсти все правила охотничьего жанра, но, выйдя за круг академической живописи, художник оказывался в пространстве, где живопись на охотничью тему мало кого интересовала. Это противоречие — следствие противоречивости русской культуры XIX века. Его сознавали художники, но разрешить не могли, а следствием было то, что ни о каких новациях в охотничьем жанре не шло и речи. Зато было высокое профессиональное мастерство: хороший рисунок, продуманная композиция, несколько суховатый колорит и изображение захватывающего действия. Работы художников охоты высоко ценили, но после смерти, их имена быстро забывались, после революции часть их картин осела в музейных запасниках, другая — расползлась по частным коллекциям.

Еще десять лет назад о Сверчкове

Дефицит русской охотничьей живописи на антикварном рынке заполняют за счет картин западноевропейских художников, которых сохранилось намного больше, а средний уровень живописи выше. Примечательно и то, что многие «русские» мастера охотничьего жанра были иностранцами. Возможно, неприятие этой темы нашими художниками связано с древними этическими традициями, восходящими к мастерам иконописи. Они относились к своему ремеслу, как богоугодному делу. Для них слова Достоевского, — «красота спасет мир», — имели почти сакральный смысл. Поэтому в русской живописи мало сцен насилия и жестокости. Охотничий жанр, как способ любования проявлением звериных страстей был чужд этическим идеалам художников. Его самый популярный сюжет — завершающий миг борьбы между жертвой и охотником, момент наибольшего накала сил и страстей. Лучшей иллюстрацией этого служат изображения псовой охоты на волка. Обычно художник воссоздавал миг, предваряющий завершение охоты, когда борзые уже настигли волка, одна из них приготовилась вцепиться в горло жертвы, а другая — в загривок, а охотник готов соскочить с коня и, схватив волка за заднюю лапу, вонзить клинок в левый бок. У художника Каразина есть рисунок с изображением киргизской охоты на волка с плетью.

Суть ее состояла в том, что двое охотников выезжали в степь на охоту, вооружившись только плетьми. Этими плетьми они и забивали свою жертву до смерти. Чтобы создавать подобные картины, нужно было быть в большей степени охотником, чем художником, либо профессионалом с холодным сердцем, готовым изобразить все, что закажут. Среди русских художников расчетливые ремесленники от живописи встречались редко, зато было много художников по призванию, которые если и обращались к теме охоты, то изображали не кровавые сцены, а красоту дикой природы, или проявляли интерес к зарисовкам бытовых сцен охотничьих вылазок.

Одна из самых популярных русских картин — « Охотники на привале

С точки зрения развития охотничьей живописи особый интерес представляют иллюстрации к четырехтомному труду Н.И. Кутепова «Великокняжеская, царская, императорская охота на Руси» (1895–1911 годы). В дорогом, помпезном, очень красивом издании подробно рассказывается об охотничьих традициях со времен древней Руси до правления Николая II. По богатству материала и серьезности исследования книга сравнима с «Историей России» С.М. Соловьева, а по красочности издания и качеству иллюстративного материала это издание уникально.

Охотничья тема в русском искусстве.

Охотничья тема в русском искусстве

Любопытно, что русские живописцы, многие из которых были охотниками, отдавали предпочтение мирному пейзажу, портрету, историческим или религиозным сюжетам. Даже во время наибольшей популярности жанра (вторая половина XIX–начало XX века) было написано не так много хороших картин, а художников этого жанра не наберется и двух десятков. А спрос на «охотничью тематику» был велик. Вот почему даже не очень хорошие картины находили своего покупателя.

Охота — занятие по большей части мужское, а охотничьей живописью интересовались мужчины, которые сами знали в охоте толк. Чтобы заинтересовать их своими работами, художник должен был в совершенстве знать анатомию изображаемых животных, разбираться в повадках диких зверей и способах охоты на них. При оценке художественного произведения талант и мастерство живописца едва ли играли главную роль, для него намного важнее было не ошибиться в изображении профессиональных деталей того или иного вида охоты. Имеющие хорошую репутацию мастера охотничьего жанра могли рассчитывать получить заказ на изображение сцен с участием высокопоставленных особ (например, охоты Александра II, в советское время подобным образом изображали Сталина, Ворошилова и пр.). Распространены были и заказы портретных изображений любимых животных.

Например, анималист Швабе много раз писал портрет любимого сеттера Александра II по кличке Милорд. Сверчков вошел в историю русской живописи, как создатель жанра конского портрета. Его ценили за умение передавать все стати, масть и даже характер своих «моделей». Он написал более 500 изображений самых знаменитых верховых лошадей и рысаков. Им же были созданы конные портреты четырех русских императоров: Николая I, Александра II, Александра III, Николая II.

Другим известным рисовальщиком коней, собак и охотничьих сцен был Френц. Со времен правления Александра II до 1910-х годов он проживал в Гатчине. Его дом находился недалеко от императорской псарни, куда часто и наведывался художник. Его умелые изображения борзых и гончих принесли Френцу славу замечательного художника-анималиста.

Большинство художников охотничьего жанра были академиками, преподавателями или выпускниками Академии художеств. Однако, несмотря на их приверженность традициям академизма и салонной живописи, большая часть охотничьих сцен выполнена с нарушением основных законов (например, не соблюдалось правило идеализации действительности). Законы жанра вынуждали мастеров сосредоточенно вглядываться в мир природы, изучать животных и все увиденное точно фиксировать на полотне. Заказчики же хотели видеть изображение того, за что они так любили охоту: томление во время ожидания появления дичи, увлекательность действия, готовность идти на риск, бешеные погони за диким зверем и усталость после завершения охоты.

Сегодня спрос на живопись охотничьего жанра велик и, как следствие этого, все реже и реже в антикварных салонах можно встретить действительно качественную живопись.

Дефицит русской охотничьей живописи на антикварном рынке заполняют за счет картин западноевропейских художников, которых сохранилось намного больше, а средний уровень живописи выше. Примечательно и то, что многие «русские» мастера охотничьего жанра были иностранцами. Возможно, неприятие этой темы нашими художниками связано с древними этическими традициями, восходящими к мастерам иконописи. Они относились к своему ремеслу, как богоугодному делу. Для них слова Достоевского, — «красота спасет мир», — имели почти сакральный смысл. Поэтому в русской живописи мало сцен насилия и жестокости.

Чаще всего русские художники использовали охотничьи мотивы исключительно для оживления пейзажей, в которые вводились изображения диких животных или бредущих охотников с собаками. Таких работ много, создавали их как художники охотники (граф Муравьев, Похитонов, Маковский), так и пейзажисты (Клевер, Шишкин).

Охота в русской и советской живописи (окончание) Н. Пахомов

В 1880—1890 ГОДЫ, когда Сверчков в сущности сошел со сцены, а Соколова главным образом занимала работа над тургеневскими «Записками охотника» и гоголевскими «Мертвыми душами» на передвижной выставке 1888 года появилась картина «Гоп, гоп» на охотничью тему, автором которой был молодой художник, питомец Московского училища живописи и ваяния, Алексей Степанович Степанов.

В 1880—1890 ГОДЫ, когда Сверчков в сущности сошел со сцены, а Соколова главным образом занимала работа над тургеневскими «Записками охотника» и гоголевскими «Мертвыми душами» на передвижной выставке 1888 года появилась картина «Гоп, гоп» на охотничью тему, автором которой был молодой художник, питомец Московского училища живописи и ваяния, Алексей Степанович Степанов.

Ребенком он остался круглым сиротой был воспитанником Сиротского института в Москве. Высшее образование получил в Межевом институте, директором которого в 1830 году был С. Т. Аксаков.

Тесная дружба Степанова с замечательным мастером отечественного пейзажа И. И. Левитаном оказала благотворное влияние на художника и в его произведениях мы ясно чувствуем то же глубокое проникновение, ту же замечательную любовь к природе, которыми отмечены работы Левитана.

Страстный охотник, преимущественно ружейный, в отличие от Сверчкова и Соколова, участвовавших в отъезжих полях больших псовых охот, Степанов сумел полюбить какой-то особой любовью наши поля, перелески, болотца, сумел проникновенно запечатлеть а своих полотнах русскую природу, лишенную заграничной «красивости», во всей ее плени-ной простоте, сумел раскрыть образы лесных обитателей во всей их привлекательности и своеобразии.

Никто лучше его не изображал великанов-лосей, с их характерными головами увенчанными огромными рогами, рисуя их среди мелколесья, и тем самым как бы подчеркивая контраст между их каким-то сказочными силуэтами и жиденьким осинником или березняком. Замечательны его изображения волков.

Внимательно изучая их повадки, их манеру ходить стаями след в след, их ночные набеги на деревушки, он сумел с поразительным мастерством раскрыть перед зрителем волчью натуру.

У Степанова волк — не жалкий затравленный борзыми зверь, которого мы привыкли видеть на полотнах Сверчкова и Соколова, а хищник, с которым следует бороться, не забывая о его силе и уме. В этом отношении характерна его акварель «По месту», которая изображает волка, как бы пришитого к земле борзой, взявшей его в мертвой злобе, по всем правилам, в горло.

А вот совсем другая сцена—сцена позорной для борзых встречи их с волком. Две собаки, лишенные драгоценного для борзой качества — злобности, не смеют броситься «а «серого помещика» и, как презрительно, но метко заметили псари, «оплясывают» волка. Сколько иронии заключено в этой выразительной сцене!

Неоднократный участник медвежьих охот — Степанов посвятил им много замечательных полотен.

Все изображенные художником звери полны жизни и какой-то особой, присущей этой, на первый взгляд, такой неуклюжей породе, грации. Глядя на степановских медведей, как-то веришь в то, что такой огромный зверь может бесшумно проходить по лесной чаще, может быть, несмотря на присущую ему силу, совсем не свирепым, охотно избегающим встречи с человеком — вообще довольно миролюбивым.

Смотря на степаноаских медведей, чувствуешь какую-то особенную к ним симпатию и невольно становится грустно, что человек не всегда ведет себя достойно по отношению к живому миру.

Какой красавицей выглядит у Степанова лисичка-огневка среди заснеженных полей, когда он заставляет ее отправляться на поиски мышей или хватить зазевавшегося зайчишку.

Как анималист Степанов может быть сравним только с Серовым, карандаш которого так замечательно передавал свойственные волкам, собакам и другим животным их своеобразные движения.

Степанов — непревзойденный мастер сложных, многофигурных сцен, изображающих сборы на охоту, начало охоты, привалы и другие моменты охоты. Все эти сцены исполнены с поразительным знанием всей сложной техники той или другой охоты; по картинам Степанова можно изучать различные способы охоты.

Достаточно повидать его большое, значительное полотно «У лесной сторожки», выполненное им в 1899 году, как вы сделаетесь как бы участником сцены, изображенной Степановым.

Вас охватит радостное волнение от этого осеннего дня, затерянной среди леса сторожки лесника, ожидающей вас стаи русских гончих и верховых доезжачего и выжлятника.

Память подскажет вам и дальнейшую картину наброса гончих, заливистый гон стаи, удалую поскачку беляка или стелящийся по земле огневой пламень лисички.

А вот еще сцена. Около стога сена, на лесной полянке, среди мелочей сбилась в кучу стая гончих, стоят две серые лошадки и сидят доезжачий с мальчишкой -выжлятником. Картина называется «С гончими», и зритель может по собственному желанию представить себе либо момент начала охоты, когда доезжачий ожидает приказа набросить стаю гончих, или же другой момент — конец охоты. Поскольку мы не видим притороченных к седлам зайцев или лисиц следует полагать, что изображен момент перед набросом гончих.

Та же серая лошадка и стая гончих изображены и на другой картине Степанова «Возвращение с охоты».

Любителей гончих не может не огорчать одно наблюдение — на перечисленных картинах представлены разномастные гончие, а на более ранней картине «Охотники», изображающей вызов гончих, гончие не только разномастны, но и разнопородны.

Следует ли в этом видеть пренебрежительное отношение, столь характерное для прежнего времени, к подбору стаи или же это понадобилось художнику в целях красочных контрастов?

Вопрос этот остается нерешенным.

Следует отметить, что художественная манера Степанова претерпела за долгие годы его жизни значительные перемены. Родившись в 1858 году и начав свое творчество в ряду передвижников постоянным участником выставок которых он был, Степанов вошел затем в объединение Союза русских художников и, дожив до 1923 года, был свидетелем выставок художников крайних течений таких как «Бубновый валет», «Ослиный хвост» и ряда других.

К чести Степанова, надо сказать что он до конца своих дней остался верен реалистическим традициям, усвоив от Серова и других молодых художников более свободную манеру живописи и большую экспрессию. Такова, например его картина «Увидели», запечатлевшая стремительную скачку борзятника и трех борзых вдогонку за зверем. Изменилась и сама техника живописи. Степанов избегает писать маслом и переходит к темпере и гуаши.

Остается сказать, что у Степанова есть еще одна сторона его живописной деятельности, которая выделяет его среди других художников, писавших на охотничьи темы. Это — изображение собак.

До нас дошли портреты наиболее интересных представителей различных пород. Так, а моем собрании имеется чудесная его акварель, выполненная им по заказу Петра Николаевича Белоусова изображающая знаменитого выжлеца чемпиона Добывая, с которого в 1895 году был составлен Белоусовым и Бибиковым и опубликован на страницах журнала «Природа и охота» первый стандарт русской гончей. Смотря на Добывая, веришь, что такой богатырь не только погонит в одиночку по полку но и не станет «оплясывать» зверя, а вцепится в него в припадке мертвой злобы.

Выразительны изображения пойнтера, английского сеттера (сеттер-лаверак) и гордона находящиеся в Государственной Третьяковской галерее.

Алексей Степанович Степанов с радостью встретил Великую Октябрьскую

революцию, полноправно вошел в семью советских художников, почему о нем уместно говорить не отдельно, а в связи с деятельностью многих советских художников работающих ныне над охотничьей тематикой.

Если до Октябрьской революции охотничьи угодья были в руках дворянства и буржуазии, то в наше время они принадлежат всему народу, охотничьи общества стали по-настоящему демократическими, а охотничьи собаки появились среди широкой массы охотников. Об этом красноречиво свидетельствует деятельность обществ охотников, многочисленные выставки и полевые испытания охотничьих собак, привлекающие небывалое для дореволюционных выставок количество собак, в особенности промысловых пород — гончих и лаек.

Интересно отметить, что Владимир Ильич Ленин, занятый построением советского государства, несмотря на свою занятость, уделял какие-то редкие свои досуги охоте, считая, что охота является лучшим отдыхом для трудящегося, приобщая его к природе.

Не удивительно, что эта тема нашла живейший отклик среди советских художников.

Так прежде всего следует назвать большое полотно художника А. В. Моравова выполненное им в 1949 году по заказу Центрального музея В. И. Ленина.

На картине изображен В. И. Ленин, идущий с ружьем наперевес, с английским сеттером, который ведет по тетеревиному выводку.

Известны и другие работы, изображающие Ленина на охоте. Следует отметить работу А. И. Саханова «Ленин на охоте», которая появилась на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке в 1938—1939 гг. На этой картине Ленин изображен в зимней обстановке после окончания охоты, у костра. Ему же принадлежит картина «Ленин на отдыхе», выполненная а 1951 году. Ленин изображен сидящим с ружьем в развилке берез, весной на тяге, в глубоком раздумье. Его же кисти принадлежит и кар-тина «Командиры на охоте», которую можно было видеть среди полотен на «Выставке,XX лет РККА» в 1937 году. На Всесоюзной сельскохозяйственной выставке 1938—1939 гг. художник был представлен картиной «Киров на охоте». Полотно изображает Сергея Мироновича осенью, на утином перелете, стоящим в камышах. Другой охотник сидит в лодке, на корме которой лежит пара уток. -В 1939 году А. И. Саханов выполнил картину «К. Е. Ворошилов на охоте с А. В. Хрулевым». На ней изображена сцена после весенней охоты на глухарином току; на переднем плане, на снегу, лежит убитый глухарь.

Мы можем назвать еще много имен советских художников как старшего поколения, так и молодых, которые успешно работают над охотничьими темами. Среди них надо прежде всего назвать Петра Петровича Кончаловского. П. П. Кончаловский (1876—1956), замечательный мастер колорита, написал несколько очень интересных натюрмортов, некоторые из которых находятся в Государственной Третьяковской галерее.

Переходя к творчеству другого замечательного советского художника Василия Николаевича Яковлева (1893—1953), мы должны отметить в первую очередь его блестящий натюрморт «весенняя охота. Глухари», в котором на простом столе изображены глухари и вальдшнепы, свидетельствующие об удачно законченной весенней охоте, а в глубине видны ружье, патронташ и ягдташ — неизменные спутники любого охотника.

Второе его полотно «Охотники» (1946 г.) изображает самого художника и ряд его товарищей после удачной весенней охоты. Все они предельно обвешаны гусями и утками различных пород, а. у одного счастливца а руках изображён красавец-лебедь, составляющий в центре красивое белое пятно.

Хочется заметить, что в разговоре со мной незадолго до своей смерти В. Н.

Яковлев говорил о том, что ему нравятся гончие собаки и что он собирается написать портрет какой-либо выдающейся гончей, при этом он просил меня указать ему подходящий объект. К сожалению, смерть не дала ему возможности исполнить это интересное желание.

Георгий Константинович Савицкий (1891—1952) был страстным охотником. Будучи любителем конного спорта, он посвятил много полотен бегам и лошадям. Отдал он известную дань и охоте. Нам известно несколько его полотен на охотничью тему. Так же, как и другие, он отдал дань натюрмортам, выполнив их в смелой, широкой манере. Таков его натюрморт «Утки», принадлежащий Государственной Третьяковской галерее. Поражает экспрессией и другое его полотно— «Лисица и борзые», в котором запечатлен стремительный бег борзых и их мертвая хватка.

Среди других советских художников следует упомянуть Федора Петровича

Глебова, одного из талантливых учеников Н. П. Крымова, работающего в охотничьем жанре и являющегося иллюстратором многих охотничьих книг и журналов. Укажем М. И. Сидорова и В. Цигаля также успешно и плодотворно работающих над охотничьей тематикой.

Однако надо сознаться, что, несмотря на то что охота является одним из самых широко распространенных видов спорта, у нас еще незаслуженно мало создано картин на охотничьи сюжеты и советским художникам следует над этим серьезно задуматься.

Советская живопись явно в долгу перед охотничьей тематикой!

В заключение хочется от души пожелать, чтобы Росохотсоюз рука об руку с Союзом художников предпринял бы организацию большой выставки «Охота в русской и советской живописи», на которой был бы представлен этот жанр живописи, от его истоков и до наших дней, с исчерпывающей полнотой.

заслуженный деятель искусств СРФСР

«Охота и охотничье хозяйство»