Охотничья тема в русском искусстве

Охотничья тема в русском искусстве. 2006.

Любопытно, что русские живописцы, многие из которых были охотниками, отдавали предпочтение мирному пейзажу, портрету, историческим или религиозным сюжетам. Даже во время наибольшей популярности жанра (вторая половина XIX–начало XX века) было написано не так много хороших картин, а художников этого жанра не наберется и двух десятков. А спрос на «охотничью тематику» был велик. Вот почему даже не очень хорошие картины находили своего покупателя.

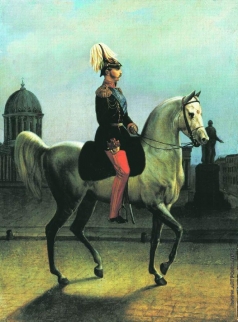

Охота — занятие по большей части мужское, а охотничьей живописью интересовались мужчины, которые сами знали в охоте толк. Чтобы заинтересовать их своими работами, художник должен был в совершенстве знать анатомию изображаемых животных, разбираться в повадках диких зверей и способах охоты на них. При оценке художественного произведения талант и мастерство живописца едва ли играли главную роль, для него намного важнее было не ошибиться в изображении профессиональных деталей того или иного вида охоты. Имеющие хорошую репутацию мастера охотничьего жанра могли рассчитывать получить заказ на изображение сцен с участием высокопоставленных особ (например, охоты Александра II, в советское время подобным образом изображали Сталина, Ворошилова и пр.). Распространены были и заказы портретных изображений любимых животных.

Например, анималист Швабе много раз писал портрет любимого сеттера Александра II по кличке Милорд. Сверчков

Другим известным рисовальщиком коней, собак и охотничьих сцен был Френц. Со времен правления Александра II до 1910-х годов он проживал в Гатчине. Его дом находился недалеко от императорской псарни, куда часто и наведывался художник. Его умелые изображения борзых и гончих принесли Френцу славу замечательного художника-анималиста.

Большинство художников охотничьего жанра были академиками, преподавателями или выпускниками Академии художеств. Однако, несмотря на их приверженность традициям академизма и салонной живописи, большая часть охотничьих сцен выполнена с нарушением основных законов академизма (например, не соблюдалось правило идеализации действительности). Законы жанра вынуждали мастеров сосредоточенно вглядываться в мир природы, изучать животных и все увиденное точно фиксировать на полотне. Заказчики хотели видеть изображение того, за что они так любили охоту: томление во время ожидания появления дичи, увлекательность действия, готовность идти на риск, бешеные погони за диким зверем и усталость после завершения охоты.

Изображая охотничьи сцены, художники-академисты использовали приемы реалистической живописи, что противоречило основным принципам их представлений о живописи. Оставаясь на позициях академизма было очень сложно соблюсти все правила охотничьего жанра, но, выйдя за круг академической живописи, художник оказывался в пространстве, где живопись на охотничью тему мало кого интересовала. Это противоречие — следствие противоречивости русской культуры XIX века. Его сознавали художники, но разрешить не могли, а следствием было то, что ни о каких новациях в охотничьем жанре не шло и речи. Зато было высокое профессиональное мастерство: хороший рисунок, продуманная композиция, несколько суховатый колорит и изображение захватывающего действия. Работы художников охоты высоко ценили, но после смерти, их имена быстро забывались, после революции часть их картин осела в музейных запасниках, другая — расползлась по частным коллекциям.

Еще десять лет назад о Сверчкове

Дефицит русской охотничьей живописи на антикварном рынке заполняют за счет картин западноевропейских художников, которых сохранилось намного больше, а средний уровень живописи выше. Примечательно и то, что многие «русские» мастера охотничьего жанра были иностранцами. Возможно, неприятие этой темы нашими художниками связано с древними этическими традициями, восходящими к мастерам иконописи. Они относились к своему ремеслу, как богоугодному делу. Для них слова Достоевского, — «красота спасет мир», — имели почти сакральный смысл. Поэтому в русской живописи мало сцен насилия и жестокости. Охотничий жанр, как способ любования проявлением звериных страстей был чужд этическим идеалам художников. Его самый популярный сюжет — завершающий миг борьбы между жертвой и охотником, момент наибольшего накала сил и страстей. Лучшей иллюстрацией этого служат изображения псовой охоты на волка. Обычно художник воссоздавал миг, предваряющий завершение охоты, когда борзые уже настигли волка, одна из них приготовилась вцепиться в горло жертвы, а другая — в загривок, а охотник готов соскочить с коня и, схватив волка за заднюю лапу, вонзить клинок в левый бок. У художника Каразина есть рисунок с изображением киргизской охоты на волка с плетью.

Суть ее состояла в том, что двое охотников выезжали в степь на охоту, вооружившись только плетьми. Этими плетьми они и забивали свою жертву до смерти. Чтобы создавать подобные картины, нужно было быть в большей степени охотником, чем художником, либо профессионалом с холодным сердцем, готовым изобразить все, что закажут. Среди русских художников расчетливые ремесленники от живописи встречались редко, зато было много художников по призванию, которые если и обращались к теме охоты, то изображали не кровавые сцены, а красоту дикой природы, или проявляли интерес к зарисовкам бытовых сцен охотничьих вылазок.

Одна из самых популярных русских картин — « Охотники на привале

С точки зрения развития охотничьей живописи особый интерес представляют иллюстрации к четырехтомному труду Н.И. Кутепова «Великокняжеская, царская, императорская охота на Руси» (1895–1911 годы). В дорогом, помпезном, очень красивом издании подробно рассказывается об охотничьих традициях со времен древней Руси до правления Николая II. По богатству материала и серьезности исследования книга сравнима с «Историей России» С.М. Соловьева, а по красочности издания и качеству иллюстративного материала это издание уникально.

Русские художники рисующие охоту

Охота в русской живописи

Николай Павлович Пахомов, заслуженный деятель искусств РСФСР, известный кинолог и охотник-библиофил, оставил добрую память о русских художниках, создавших великолепные образцы охотничьей живописи*. Однако целый ряд художников упомянут им не был.

* Автор имеет ввиду ряд публикаций в журнале «Охота и охотничье хозяйство», 1964, № 6, 8, 9 — 11. — Прим.ред. borzoi.org.ua

Выдающуюся роль в изображении русской охоты в прошлом сыграл Николай Николаевич Каразин, в котором талант живописца сочетался с незаурядным литературным дарованием. Его перу принадлежит более 20 произведений, в том числе знаменитая «Псовая охота». По книгам Н. Н. Каразина не одно поколение изучало Среднюю Азию, самобытный край с богатой культурой. Он ездил в научные экспедиции. Работал военкором во время сербско-турецкой и русско-турецкой войн, принимал самое активное участие в боевых действиях. Иллюстрации Каразина украшали страницы многих изданий. Им создано около четырех тысяч рисунков и акварелей, написано около сотни картин маслом и гуашью. Российская и иностранная печать тех лет высоко оценивала Н. Н. Каразина как художника.

В живописном наследии Каразина — наброски жанровых сцен, батальные композиции. Но для нас, охотников, особенно дороги картины природы и русской охоты, воспетые художником.

Николай Николаевич Каразин родился в Харькове 27 октября 1842 года в семье отставного штаб-ротмистра, но детство художника прошло под Москвой, в деревне Анишкино Звенигородского уезда. В 1861 г. он был назначен во 2-й Московский кадетский корпус. Однако военная карьера не прельщала будущего живописца, и в 1865 г. юноша поступил в Академию художеств.

В 1870 г. Каразин вышел в отставку и полностью посвятил себя художественной и литературной деятельности. В 1871 г. появились его рисунки в журнале «Нива». Уже в них четко обозначилось желание художника показать богатство и красоту русской природы и охоты — «Столкновение зубра с лошадью и санями», «Казаки на охоте». В 1873 г. выходит альбом акварелей Каразина. А через два года в Петербурге проходит выставка его работ, показанная затем в Париже и Лондоне, после чего художник был награжден именной медалью и дипломом.

Каразин создает целую серию работ из истории Туркестана, особенно удавались ему изображения лошадей. В Третьяковской галерее хранятся картины «Смерть коня — смерть всадника» (1890) и «Всадник в степи» (1891).

Вместе с художниками Зичи, Маковским, Сверчковым, Репиным Николай Николаевич Каразин участвовал во всех акварельных выставках в течение 25 лет. Большая часть его работ посвящена русской природе: «Зима в деревне», «На озере Лигово», «На Каме», «Ледоход на Волге», «На Оке», «Утренний туман», «Поздний вечер», «Перед дождем», «Полдень». Есть сюжеты из русской охоты, сцены из деревенской жизни (катание на тройках, народные забавы), картины, изображающие сельский труд, — «Пахота», «Косьба», «Сенокос», «Жатва», «За хворостом», «Обоз».

За Каразиным установилась слава «быстрого карандаша» и «бойкой кисти». Прекрасный иллюстратор, он делал рисунки к некрасовскому Топтыгину, к стихам Пушкина, иллюстрировал книги Гоголя, оформлял сборники.

В 1890—1891 гг. Каразин выполнил 210 иллюстраций к «Путешествию на Восток» Э. Э. Ухтомского; это роскошное издание огромного формата вышло сразу на трех языках. Иллюстрировал Каразин и детскую литературу. В его книге «Мои сказки» 100 рисунков, изображающих лошадей, медведей, волков, кабанов, тигров, разных птиц. Художник сам оформлял свои очерки, повести и романы.

В 1907 г. отмечали 35-летний юбилей живописца, и в том же году Каразин был избран членом Академии художеств. 6 декабря 1908 года Николай Николаевич Каразин умер в Гатчине. Похоронен художник в Александровско-Невской лавре.

Михаил Александрович Зичи (1827— 1906) тоже вписал свое имя в историю живописи, воспевающую русскую охоту. Им был издан альбом, посвященный охоте в Беловежской пуще. М. А. Зичи принимал самое деятельное участие вместе с И. Репиным, Л. Пастернаком и В. Васнецовым в оформлении четырехтомной «Царской охоты на Руси», изданной Н. И. Кутеповым в 1911 г. Его рисунки «Охотник на медведя», «Граф Ферзне и Иванов», «Башкиры с соколами», «Выезд Александра II на охоту», «Придворные псари с борзыми», акварели «Охота Императора Александра ІІ в Беловежской пуще на зубров», «Беловежская пуща» вошли в самое знаменитое издание об охоте XIX века.

М. А. Зичи родился 15 октября 1827 года в старинной венгерской дворянской семье. В 1843 г. он поступил частным учеником в Венгерскую академию художеств, а через несколько лет уехал в Россию, где стал учителем рисования у дочери великой княгини Елены Павловны. В 1858 г. вышел в свет его альбом «Юморески», осветивший петербургские будни того времени. В том же году ему было присвоено звание академика акварельной живописи.

С 1858 по 1874 г. М. А. Зичи — придворный художник императора Александра II, страстного охотника. Зичи принимал непосредственное участие в царских охотах в Беловежской пуще, на Гатчине, в Новгородской губернии. Русской охоте были посвящены лучшие годы художника. Прекрасна его работа «Охота на лося» — чудесное зимнее утро, мелочами на лаз замаскировавшегося в густых елочках охотника бежит рогатый лось. В картине показан момент, когда охотник привстал и уже приложился.

Михаил Александрович считался прекрасным иллюстратором. Любимым его поэтом был Лермонтов, около 100 рисунков сделал художник к «Герою нашего времени».

О Владимире Егоровиче Маковском Н. П. Пахомов сказал, что творческое наследие мастера огромно и в будущем обнаружится, возможно, еще немало его полотен, раскрывающих красоту охоты. Слова эти оказались пророческими. Найдена картина Маковского «В избушке лесника», рассказывающая о конце охоты. В убогой комнатке с низким потолком и маленьким оконцем за столом сидят два господина с пышными усами; их охотник с завязанной щекой проверяет ружье; лесник, с окладистой бородой в лаптях, слушает охотничьи были. В хате, где только «ухваты да печь», копошится хозяйка, раздувая самовар, а у стола лежит охотничья собака.

В. Е. Маковский родился в 1846 г. в семье деятелей искусств. Его отец, Егор Иванович, являлся основателем Училища живописи. Брат и сестра тоже были художниками. В пятнадцать лет Маковский написал картину «Мальчик, продающий квас» (1861), а через восемь лет за картину «Крестьянские мальчики стерегут лошадей» он уже получил звание классного художника I степени.

Умер Владимир Егорович Маковский в 1920 г.

Совершенно забыт другой талантливый русский художник — Клавдий Васильевич Лебедев. Он родился 16 октября 1852 года в семье живописца церковных орнаментов и с юных лет пристрастился к рисованию. Им созданы великолепные полотна, посвященные истории нашего государства,— «Смерть Федора Алексеевича», «Уничтожение Новгородского вече» и многие другие. Охотникам он дорог тем, что написал для «Царской охоты» Кутепова картины, полные страсти. Прекрасно изображал красоту русской природы и диких зверей (волков, лисиц, медведей, зайцев), а также рисовал охотничьи этюды знаменитый русский живописец Иван Павлович Похитонов (1850—1923). Он родился в маленьком городке Елисаветграде Херсонской губернии. Слава большого художника, великого мастера пейзажа, пришла к нему в 1876 г., когда о Париже были показаны его картины «Скирды» и «Эффект снега».

Репин в «Письмах об искусстве» писал: «. за всю муку и хандру по бесконечным залам Салона я отдохнул перед миниатюрными перлами И. П. Похитонова». Велик был успех его выставок в Париже, Брюсселе, Льеже, Антверпене. В 1909 г. Похитонову присвоили почетное звание члена Петербургской академии художеств, несмотря на то что большую часть жизни художник провел за границей.

Другим, не менее знаменитым живописцем, рисовавшим охотничьи картины, был Николай Дмитриевич Кузнецов. Он родился 2 декабря 1850 года в дворянской семье в Херсонской губернии. В 1876 г. поступил в Академию художеств, а через три года из-под его кисти вышло прекрасное творение — картина на охотничью тему «Объезд владений». Картину эту купил П. М. Третьяков.

Истинную славу Кузнецову принесла его картина «Охота с борзыми». В. В. Верещагин считал это полотно одним из лучших в русской живописи после репинского крестного хода. С его мнением были согласны В. В. Стасов и П. М. Третьяков. Зрителя завораживают золотой свет осени, прозрачный воздух, белая лошадь и красавцы-борзые. Такой радостью и теплотой веет от жизни, что кажется, будто самое прекрасное, что еще осталось на земле,— это охота.

Умер художник за границей в 1930 году.

История отечественной охотничьей живописи исследована еще неполно, и мы подчас очень мало знаем о работах художников, которые своим талантом сумели показать красоту русской охоты прошлого века. Это охотничьи картины Муравьева, иллюстрации Хренова к книгам Г. Карцова «Беловежская пуща» и Д. Нарышкина «Охота на лосей». Это целая галерея портретов лучших собак на выставках Императорского общества правильной охоты, созданная Крыжицким, Тименьевым, Высотским и Мартыновым. Многие из названных художников умерли в нищете и полной безвестности, унеся с собой аромат ушедшего времени и великой русской охоты.