Охота первобытных людей – как древние люди охотились на животных: виды и способы охоты

Первобытные люди питались за счет собирательства и охоты. Охотники добывали основную массу всей пищи, а также шкуры – ценные источники тепла, кости – материал для строительства и изготовления орудий труда и охоты.

В зависимости от региона обитания, первобытные люди охотились на разных млекопитающих: кабанов, козлов, быков, медведей, слонов и мамонтов. Охота на небольших особей проводилась несколькими людьми с помощью дубинок, лука со стрелами или копья. При этом животное выбиралось либо раненое, либо отбившееся от стада. Также часто использовался способ приманки. К примеру, охотники привязывали пойманное животное и прятались. Как правило, к нему подходили другие особи и тут же попадали в засаду.

Гораздо тяжелей давалась первобытным людям охота на крупных животных: бизонов, слонов и мамонтов. Чаще всего для этой цели использовался загонный способ, в котором участвовала вся мужская часть племени. Выследив стадо крупных млекопитающих, первобытные люди начинали гнать его шумом, криками и пугать огнем, постепенно загоняя в заранее подготовленную ловушку. Как правило, это была очень глубокая яма, крутой обрыв или узкое ущелье. Одно или несколько животных, попадая в ловушку, разбивались, а еще живых особей племя добивало копьями, камнями и дубинами.

Смотрите на картинках и видео — как охотились древние люди:

Видео: 10 Охота на мамонта в Прииртышье Как охотились древние люди

Видео: Amazon Ya̧nomamö Indians hunting peccary, tapir, deer and monkey

Видео: Неизвестная Планета. Первобытные охотники

Видео: Desert of Skeletons. Hunting Day | Tribes — Planet Doc Full Documentaries

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Роль охоты в развитии праобщины

Трудно сказать, какая из двух отраслей хозяйства древних и древнейших людей — собирательство или охота — была основой их жизни. Вероятно, соотношение их было неодинаково в разные исторические эпохи, в разные сезоны, в разных географических условиях. Однако несомненно, что именно охота была более прогрессивной отраслью хозяйства, во многом определившей развитие первобытных человеческих коллективов.

Мамонты, водившиеся в степях и тундре Европы, Северной Азии и Северной Америки в верхнем плейстоцене

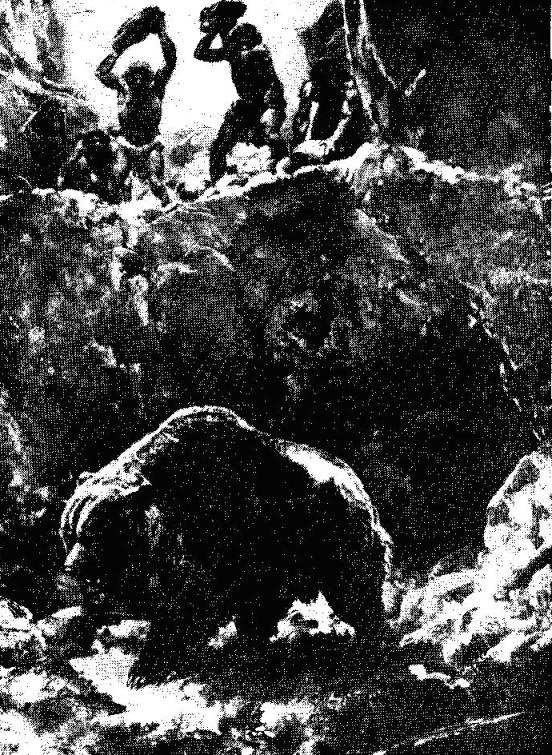

Охота неандертальцев на пещерного медведя. Рисунок-реконструкция 3. Буриана

Объектами охоты в зависимости от фауны той или другой области были различные животные. В тропической зоне это были гиппопотамы, тапиры, антилопы, дикие быки и т. д. Иногда среди костей животных, обнаруженных на шелльских и ашельских стоянках, попадаются кости даже таких крупных животных, как слоны. В более северных районах охотились на лошадей, оленей, кабанов, зубров, иногда убивали и хищников — пещерных медведей и львов, мясо которых также шло в пищу. В высокогорной зоне преимущественную роль в охоте, например у неандертальцев, играла добыча горных козлов, что видно из находок в уже упоминавшейся выше пещере Тешик- Таш. О размерах охоты в какой-то степени можно судить на основе подсчета костей, найденных на стоянках. Культурный слой многих из них содержит остатки сотен, а иногда даже тысяч животных. Помимо уже упоминавшегося местонахождения в Чжоукоудяне такие большие стойбища ашельского времени были открыты на стоянке Терральба в Испании и в гроте Обсерватории в Италии. В первом из них, например, обнаружены костные остатки более 30 слонов, не считая других

животных. Правда, эти стоянки были обитаемы на протяжении длительного времени, но тем не менее очевидно, что охота имела немалое значение в жизни их обитателей.

Охоту на крупных животных, особенно на тех из них, которые держатся стадами, трудно представить себе без загонного способа. Вооружение ашельского охотника было слишком слабым, чтобы он мог убить крупное животное непосредственно. Конечно, такие случаи бывали, но их нельзя не рассматривать как исключение, да и то преимущественно при охоте на отставших от стада больных и слабых животных. Как правило же, древнейшие люди могли отважиться на убийство крупных млекопитающих только при загонной охоте. Вероятно, их пугали шумом, огнем, камнями и, как показывает местоположение многих стоянок, гнали к глубокому ущелью или большому обрыву. Животные падали и разбивались, и человеку оставалось только добить их. Вот почему именно охота, и прежде всего охота на крупных животных, была той формой трудовой деятельности, которая больше всего стимулировала организованность праобщины, заставляла ее членов все теснее сплачиваться в трудовом процессе и демонстрировала им силу коллективизма.

Вместе с тем охота была наиболее крупным источником получения мясной пищи. Разумеется, животную пищу первобытные люди получали не только от охоты на млекопитающих: так же, как это практиковалось позднее в значительно более развитых человеческих обществах, они ловили насекомых, убивали земноводных, пресмыкающихся, мелких грызунов. Но добыча крупных животных давала в этом отношении значительно большие возможности. Между тем мясо, содержащее важнейшие для человеческого организма вещества — белки, жиры и углеводы, не только было сытной пищей, особенно после обработки его на огне, но и ускоряло рост и повышало жизнедеятельность первобытного человека. Это обстоятельство было подчеркнуто уже Энгельсом, видевшим в мясной пище важнейший стимул биологического прогресса на ранних ступенях человеческой эволюции.

Охота в первобытно-общинном обществе

Охота, как часть хозяйственной деятельности первобытно-общинного общества, возникала в тех племенах, где созревали для этого необходимые условия: достаточно развитые орудия охоты и благоприятные условия по наличию животных. Но охота в первобытном обществе не была единственным способом добывания пищи. Лучшими считались условия лесистой местности. Здесь охота получила большое развитие и сохранилась дольше. В районах с суровыми климатическими условиями, например, на Крайнем Севере, развитие получила оригинальная форма охоты – на морских животных. Целями охоты первобытных людей являлись не только добывание продуктов питания, но и дополнительных предметов, облегчавших жизнь – шкуры животных, использовавшихся для одежды; кости животных, применявшиеся для изготовления орудий труда и охоты; жир; рога, служившие предметами культа, украшениями жилищ и посудой; сухожилия; перья.

В охоте первобытных людей со временем выработались эффективные способы. Стали применяться массовые способы – облавы, загоны. Эффективными были и всевозможные капканы, сети и ловушки.

В начале формирования первобытно-общинного строя охота носила коллективный и организованный характер в силу недоразвитости орудий охоты. Позднее, когда появилось лучное оружие с высокими параметрами по точности и дальности стрельбы, охота стала более индивидуальной.

Известный исследователь Камчатки 18 века Крашенинников описал охотничью деятельность камчадалов, пребывавших еще на этапе первобытно-общинного строя. Животных на Камчатке тогда было очень много. Местное население охотилось на них отравленными приманками, устройствами-ловушками (клепцами) на пушных зверей, луками. На медведя охотились с помощью ям-ловушек, в которых вколачивали острый кол.

В дневниках русского исследователя народов Новой Гвинеи 19 века Миклухо-Маклая есть свидетельства, как охотились первобытные племена папуасов. Об одном из охотничьих мероприятий, на которое туземцы пригласили самого путешественника, давались такие подробности. На охоту собралось несколько папуасов с полным комплектом лучного вооружения. Имели они еще и по два копья каждый, с наконечниками, покрытыми красной глиной, символом крови. Смысл состоял в том, что с одного поселения зажгли полосу высокой травы (унан) и одновременно зажгли такую же полосу навстречу из противоположного поселения. И цепь туземцев пошла вслед за удаляющейся полосой сгоравшей травы, в которой, как предполагалось, пряталась большая дикая свинья (буль). Охота закончилась следующим образом: когда огневые полосы встретились, свинья выбежала, папуасы ее смертельно ранили копьем и стрелой с широким концом (палам), однако свинья смогла напасть на одного из туземцев по имени Саул и сильно искусала ему бок и голову.

Развитие и роль охоты в первобытном обществе

Если говорить о том, чем изо дня в день занимались наши предки, можно назвать два основных (активных) занятия: это охота и собирательство. Нельзя с уверенностью сказать, что из них составляло основу их жизни. Принимая во внимание разное географическое положение людей «дважды разумных – а были они разбросаны практически по всему миру – на выбор занятия влияло именно оно. Ученые сходятся во мнении, что охота играла более значительную роль в становлении и жизни древних людей, и тем самым определила его развитие.

Конечно, люди охотились на диких животных, среди которых такие крупные виды, как слоны и гиппопотамы, дикие быки. Более часто на раскопках удается обнаружить скелеты убитых людьми антилоп, быков, зубров, кабанов и лошадей. На северных территориях чаще всего жертвами охоты были медведи, лоси, олени, в горах – горные козлы. О популярности охоты свидетельствует количество костей, найденных на местах стоянки неандертальцев, на одной из которых было обнаружено более 30 останков слонов.

Несмотря на то, что нельзя говорить о том, что древние люди подлогу останавливались на одном месте, такое явление наблюдается в разных географических точках, что свидетельствует о доминировании охоты. На сегодняшний день известны такие стоянки, как Тешик-Таш, Чжоукоудян, Торральба.

Говоря об охоте, нужно отметить и способы охоты, которыми пользовались древние люди. Добычу таких больших животных, как кабан или дикий бык, сложно представить без использования традиционного загонного способа. Тем не менее, те орудия труда и охоты, которыми пользовались неандертальцы, было слишком хрупким и не позволяло справиться с такими животными. Чаще всего люди охотились на отставшее от стада или больное животное, потому что его было не так сложно убить. Загонный способ заключался в том, что животное – как крупных, так и мелких размеров – пугали огнем, шумом, криками и пытались, таким образом, загнать к ущелью, обрыву или глубокой яме. Эти места располагались недалеко от стоянок людей. Падая в ямы и ущелья, животные разбивались, и охотникам не составляло большого труда добить их и переправить на место стоянки. Процесс охоты более всего остального стимулировал развитие коллективизма: охота на крупных животных всегда осуществлялась согласно силами всей первобытной общины. Именно трудовой процесс с начала и до конца способствовал сплочению представителям общества.

Не нужно думать, впрочем, что люди питались исключительно за счет охоты. Древнейшие люди пользовались тем, что давали млекопитающие, птицы, ловили насекомых, пресмыкающихся, земноводных и грызунов и тоже употребляли их в пищу. Конечно, такой пищей нельзя было насытиться на длительное время, именно поэтому приоритетным направлением деятельности человека была охота, особенно на крупных животных, которые давали много мяса. Его можно было использовать в течение многих дней и месяцев так же, как шкуру и шерсть, которые использовались для обустройства первобытных жилищ. Мясо млекопитающих готовили на огне, оно, по сравнению с растительной пищей, мясом птиц, насекомых и грызунов, содержало белки, углеводы, жиры, благодаря чему шло более быстрое развитие человека.

В сложные времена, когда поймать добычу не удавалось, люди спасались собирательством – питались корешками молодых деревьев, травами, плодами фруктовых деревьев, кустарников. Можно говорить о том, что люди делали запасы растительной пищи, но, несмотря ни на что, она не имела такой популярности, как мясо и молоко.

Роль охоты в первобытном стаде

Трудно сказать, какая из двух отраслей хозяйства древних и древнейших людей — собирательство или охота — была основой их жизни. Вероятно, соотношение их было неодинаково в разные исторические эпохи, в разные сезоны, в разных географических условиях. Однако несомненно, что именно охота была более прогрессивной отраслью хозяйства, во многом определившей развитие первобытных человеческих коллективов.

Объектами охоты в зависимости от фауны той или иной области были различные животные. В тропической зоне это были гиппопотамы, тапиры, антилопы, дикие быки и т. д. Иногда среди костей животных, обнаруженных на шелльских и ашельских стоянках, попадаются кости даже таких крупных животных, как слоны. В более северных районах охотились на лошадей, оленей, кабанов, зубров; иногда убивали и хищников — пещерных медведей и львов, мясо которых также шло в пищу. В высокогорной зоне преимущественную роль в охоте неандертальцев играла добыча горных козлов, что видно из находок в пещере Тешик-Таш. О размерах охоты в какой-то степени можно судить на основе подсчета костей, найденных на стоянках. Культурный слой многих из них содержит остатки сотен, а иногда даже тысяч животных. Помимо уже упоминавшегося местонахождения в Чжоукоудяне такие большие стойбища ашельского времени были открыты на стоянке Торральба в Испании и в гроте Обсерватории в Италии. В первом из них обнаружены костные остатки более 30 слонов, не считая других животных.

Охоту на крупных животных, особенно на тех из них, которые держатся стадами, трудно представить без загонного способа. Вооружение ашельского охотника было слишком слабым, чтобы он мог убить крупное животное непосредственно. Конечно, такие случаи бывали, но их нужно рассматривать как исключение, да и то преимущественно на отставших от стада больных и слабых животных. Как правило, древние люди могли отважиться на убийство крупных млекопитающих только при загонной охоте. Вероятно, их пугали шумом, огнем, камнями и, как показывает местоположение многих стоянок, гнали к глубокому ущелью или большому обрыву. Животные падали и разбивались, и человеку оставалось только добить их. Вот почему охота, и прежде всего охота на крупных животных, была той формой трудовой деятельности, которая больше всего стимулировала организованность первобытного человеческого стада, заставляла его членов все теснее сплачиваться в трудовом процессе и демонстрировала им силу коллективизма.