- Как древние славяне охотились на медведя

- Славянская символика, настоящая и фальшивая

- Молот Тора (Перуна)

- Знак Макоши

- Парные божества-обереги

- Богач и Крупеничка

- Рарог

- Зооморфные обереги

- Громовник

- Коловрат

- Свастика

- И всякая другая чушь.

- Бестиарий. Существа славянской мифологии

- Книга Велеса

- Алконост

- Аспид

- Баба-Яга

- Изба на курногах

- Банник

- Баш Челик (Стальной человек)

- Вурдалаки

- Гамаюн

- Дивьи люди

- Домовой

- Дрекавак (дрекавац)

- Жар-птица

- Кикимора (шишимора, мара)

- Кощей Бессмертный (Кащей)

- Леший

- Лихо одноглазое

- Русалка

- Сирин

- Соловей-Разбойник (Соловей Одихмантьевич)

- Это интересно

Как древние славяне охотились на медведя

В древности охота на медведя представляла собой священный ритуал. Зверь считался воплощением бога Велеса, языческого божества, заведующего не только миром животных, но и миром мёртвых. Отношение к медведю было соответствующим. Как правило, охота начиналась весной, когда хищник во время спячки терял вес и был обессилен. Перед самым походом, чтобы предстать перед богом и не оскорбить его, мужчины обязательно принимали баню и воздерживались от половых отношений. В лес ходили с рогатиной. Рогатина представляла собой тяжелое копье с обоюдоострым наконечником. Наконечник рогатины наносил широкую и глубокую рану, а для того, чтобы древко не уходило слишком глубоко, ниже наконечника располагалась крестовина. При ударе крестовина удерживала раненное разъяренное животное на расстоянии. Такая рогатина применялась вплоть до конца XIX века!

Очень важно было заведомо найти берлогу медведя. В этом случае, охота могла пойти по двум сценариям. Первый, установить ловушку, разбудить зверя и подождать пока он сам в неё попадет. Второй, разбудить зверя и, в момент, когда он высунет голову, изо всех сил ударить по ней.

Участвовали в охоте сразу несколько человек. Если процесс шел не по сценарию, мужчины помогали друг другу — один отвлекал внимание на себя, другой искал возможность для нанесения смертельного удара. Преимущество в бою с медведем могли дать охотничьи собаки.

После того, как медведь был убит и принесен в избу, домочадцы устраивали веселый праздник. Зубы из черепа раздавались успешным охотникам, считалось, что они могут придать часть медвежьей силы новому владельцу. Лапы, шкура и когти медведя – являлись сильным оберегом у славян. Лапу, как правило, вешали в доме или во дворе. Она отпугивала злых духов и защищала жилище. Коготь могли прикрепить к одежде или сделать амулет ребенку. А шкура, пожалуй, самый ценный трофей, становилась частью одежды охотника нанесшего смертельный удар хищнику. Особое внимание уделялось сердцу животного.

По древнему поверью, человек съевший кусочек сердца медведя избавлялся от всех болезней. Буквально каждая часть имела свое предназначение и высоко ценилась славянами. Мясо, жир, глаза – становились ценнейшим ингредиентом для лечебных отваров и зелий. Утром останки медведя относили обратно в лес. Череп вешали на ель или сосну, а кости зарывали в корнях дерева. Таким образом, медведь возвращался к себе домой, а люди, выпив пива, молча шли в деревню.

Любопытный способ охоты на медведя использовали пчеловоды — бортники. Дело в том, что в старину никаких ульев не было. Пчелы устраивали улей в дупле дерева, который присваивали себе местные крестьяне. Чтобы защитить улей от косолапого, люди вешали на дерево тяжелое бревно, а снизу, под дуплом, устанавливали колья. Предполагалось, что когда медведь полезет на дерево, подвешенное бревно будет ему мешать. Зверь начнет толкать препятствие, но по закону маятника, оно будет возвращаться, и ударять голодное животное. Чем сильнее медведь толкнет бревно, тем тяжелее окажется обратный удар. Рано или поздно, бревно собьет косолапого с дерева, и несчастное животное упадет на выставленные внизу колья.

Славянская символика, настоящая и фальшивая

Славянская символика в последние десятилетия набирает все большую популярность у граждан нашей страны. Совсем нетрудно встретить в толпе человека в футболке с Коловратом, с оберегом в форме Перунова колеса или другими древними символами. Присутствует славянская символика на татуировках, на вещах, даже на обручальных кольцах. Но будьте осторожны: если Вы заказываете обручальные кольца со славянскими знаками и верите в их силу, убедитесь, что на Ваших кольцах изображены действительно подходящие обереги для семьи и брака. Именно этому и посвящена наша статья. Мы разберемся, какие символы настоящие, а какие не имеют под собой никаких исторических данных и являются фальшивками, плодом воображения адептов неоязычества.

Молот Тора (Перуна)

Одним из самых известных символов в славянской символике является Молот Тора, казалось бы, исконно скандинавский амулет. Тем не менее археологические раскопки показывают его популярность в Древней Руси. Молот Тора относится к исконно мужским символам, потому как изображает. Нет, лучше не так. Молот Тора отвечает за мужскую силу. А что он изображает, Вы и сами уже, наверное, догадались.

Носить Молот Тора принято в виде оберега на цепочке или шнурке, однако он часто попадается и на одежде со славянской символикой.

Знак Макоши

Этот символ невообразимо древний. Советский историк и археолог Борис Александрович Рыбаков возводит его к неолитической Трипольской культуре, но есть версии, что он происходит из еще более древних времен. Косой крест в ромбе с четырьмя точками по углам Рыбаков назвал «знаком засеянного поля». Встречался он в основном на керамике и призывал благополучие, изобилие и женское плодородие. С таким значением он и вошел в славянскую символику. Точки, кстати, часто на керамику наносились путем вдавливания зерен, что подтверждает связь знака с аграрным культом.

Знаком Макоши принято украшать женскую одежду и домашнюю утварь. Такой символ не любит, чтобы его выставляли на показ. Он предпочитает прятаться в орнаментах, узорах, вышивках. Им можно отметить снизу донышко домашней посуды, как и делали наши далекие предки.

Парные божества-обереги

Говоря о популярном сейчас увлечении обручальными кольцами со славянской символикой, следует упомянуть об оберегах, представляющих собой парные фигурки. Их персонажами могли быть и зооморфные, и антропоморфные фигуры. Археологи предполагают, что подобные амулеты должны были оберегать семью и обеспечивать верность мужа и жены друг другу и домашнему очагу.

Однако невозможно точно определить назначение парных фигур в славянской символике. При раскопках находят металлические, керамические предметы, редко кожу или дерево. Обереги для семьи, дома и брака как правило находились в женском ведении, следовательно, изготовлялись из недолговечных материалов — тканей, соломы, вышивались или шились. Однако в вышивках на рушниках, использовавшихся в свадебных обрядах еще в XVIII-XIX веках, парные фигуры позабытых божеств — неприменный атрибут. Так что смело используйте подобные мотивы и на обручальных кольцах.

Богач и Крупеничка

Еще одним чисто женским оберегом для дома являются Богач и Крупеничка. Делаются такие куклы самостоятельно из нескольких кусков ткани, при этом Крупеничка обычно набивается гречневой крупой, а Богач — пшеницей, рожью или овсом. Чем богаты, тем и рады, как говорится. Ни в коем случае нельзя рисовать куклам лица — нос, глаза, губы. Через куклу с нарисованным лицом могли навести на хозяев порчу, как считали в русских деревнях совсем недавно.

Богача и Крупеничку желательно изготовить вскоре после свадьбы и поставить на видное место. Эти добрые домашние духи должны обеспечить семье благополучие и изобилие. Есть, кстати, и другие куклы амулеты, но в рамках одной статьи невозможно рассказать обо всех.

Рарог

На многих амулетах, обнаруженных в Старой Ладоге, встречается сокол — рарог. Есть расхожее мнение, что это изображение герба Рюрика. Однако нет никаких данных, подтверждающих это. Напротив, изображение сокола встречается слишком часто, чтобы можно было приписать его одному полулегендарному князю.

Современный трезубец на гербе Украины также возводят к изображению рюриковского сокола. Этот символ впервые появляется у Владимира Святославовича, позже претерпевает многочисленные трансформации. Он выглядит то как трезубец, то как двузубец, дополняется крестами, черточками, точками и т.п. В общем и целом символ, ставший впоследствии гербом Украины, скорее всего происходит от символа Боспорских царей, позаимствованного Владимиром, а к соколу-рарогу отношения не имеет. Сокола все-таки принято было изображать вверх головой, а не в падении.

Знак сокола можно использовать наряду с вороном Одина, также обнаруженным на раскопках, однако точное его значение неизвестно.

Зооморфные обереги

Рассказывать о каждом найденном зооморфном амулете бесперспективно. Достаточно будет сказать, что изображения зверей были очень популярны в Киевской Руси и встречаются во множестве на любых археологических площадках. Они черезвычайно разнообразны по исполнению и манере ношения. Металлические фигурки зверей носили как подвески, серьги, прикалывали на шапки, фибулами с фигурами зверей закалывали одежду. Часто фигурки-обереги вешали на рукава и на подол, так как считалось, что через рукава или из под подола нечистая сила может добраться до тела.

Мы не призываем увешивать себя амулетами и оберегами в славянской символике. В наше время нечистая сила проникает в человека на через подол, а из телевизора или монитора компьютера. Однако согласитесь, что древние зооморфные подвески выглядят совершенно бесподобно!

Громовник

Громовник, или, как его называют историки, Колесо Юпитера (Перуна), охранный символ, предназначенный для защиты дома. Он представляет собой изображение колеса с шестью, реже с восемью, спицами и является общим индоарийским знаком божества-громовержца. Есть версия, что он происходит от колеса древней колесницы, главного военного ноу-хау наших индоарийских предков. Гром боевых колесниц, движущихся в атаку, град стрел, которые посылали колесничие во врага, должен был деморализовать и сломить любую армию, противостоявшую племенам наших праотцов. Естественно, и бог-громовержец в мифологии получил в свое распоряжение колесницу.

Громовник часто используют неправильно. Он, например, является частым мотивом татуировок. Между тем древние славяне украшали им свои дома, а не себя, так как Громовник защищал место, дом и очаг, а не отдельного представителя семьи. Громовник можно увидеть на резных украшениях старых деревянных домов по все России. Иногда Громовник изображают как Коловрат, что неверно.

Коловрат

Ученым неизвестно, откуда современные неоязычники откопали этот символ, почему назвали его Коловрат и в чем причина его бешеной популярности. Неоязычники утверждают, что корень «коло» в славянских языках обозначает «солнце», хотя это неверно. Этот корень слышится в словах «около» и «кол» и, скорее всего, относится к окрестности, окружению, может быть, к круговому ходу Солнца. Коловрат можно перевести в этом контексте как год, годичный цикл. Не имеет знак Коловрат отношения и к герою времен монгольского нашествия, рязанскому купцу Евпатию Коловрату.

Мы не советуем Вам использовать популярный псевдославянский символ Коловрат где бы то ни было по двум причинам. Во-первых, этот знак не имеет никаких археологически подтвержденных прототипов, следовательно возникает вопрос, а был ли он вообще в ходу у славян? Во-вторых, популярная в последнее время славянская символика перенасыщена националистическими знаками, а Коловрат так напоминает свастику, что у людей воспитанных и сознательных вызывает некоторое отторжение.

Свастика

Да, свастику тоже приписывают к славянским символам. По мнению адептов неоязычества и родноверов всех мастей, свастика — знак Солнца. Причем закрученная в одну сторону, она хорошая, в другую — плохая. Вот такие интересные наблюдения.

Свастика действительно древнейший общий индоевропейский символ. Он встречается повсеместно, от культур древних народов населявших Испанию, до границ Китая. Первое изображение орнамента, похожего на свастику обнаружено на фрагменте мамонтова бивня и имеет возраст около тридцати тысяч лет. Я открою небольшой секрет: узор дентина мамонтова бивня действительно складывается в некий меандровый узор, в котором можно углядеть и свастику. Может быть, истоки этого знака действительно уходят в такую седую древность? В любом случае, свастика не является ни в коем случае элементом только одного славянского мира.

В современной Европе свастика появилась вместе с нашей соотечественницей Еленой Блаватской. Она называла ее «герметическим крестом» и использовала при каждом удобном случае. Не исключено, что именно из журналов и брошюр Блаватской, юный Адольф Гитлер, всегда склонный к мистицизму и вере в непознанное, узнал о древнем арийском символе, под которым позже истекал кровью весь мир.

Мы не советуем никому использовать свастику ни в славянской символике, ни в оберегах, хотя она встречается и в резных орнаментах и в вышивке. Однако этот символ сильно скомпрометирован и, пожалуй, будет лучше, если хотя бы в нашей стране он останется на страницах справочников и исторических трудов. Ведите себя прилично. Не украшайте свастикой себя и свою одежду.

И всякая другая чушь.

Богодары, ведары, волосовики, огневицы, яровики и другие странные, неизвестно откуда взятые слова и к ним нарисованные неизвестными (но явно современными) художниками псевдославянские символы, как правило, смахивающие на свастику, заполнили в изобилии просторы сети. Почему? В них есть что-то притягательное, национальное на первый взгляд. Они приходятся по сердцу наши соотечественникам, потому что заполняют пустующее место почти неизвестной древней славянской культуры. Мы действительно очень мало знаем о наших дохристианских предках и это очень обидно. Кто изображен на Збручском идоле? Кто такие Род и рожаницы? Почему князь Владимир выбрал для киевского пантеона именно тех семерых богов? Есть ли реальные исторические прототипы у Лады, Леля, Ярилы?

Но если подумать, нам вместо реального наследия предков предлагают дешевый и однообразный суррогат, основанный к тому же по большей части на фашистской символике. Культура наших предков была гораздо богаче, интереснее, разнообразнее, чем вся эта неоязыческая муть с коловратом во всю голову. Пожалуйста, интересуйтесь настоящими традициями нашего народа, работой археологов и историков. Вы откроете для себя захватывающий, красивый мир, в котором много тайн и загадок.

Как всегда, принимаем с благодарностью новых подписчиков, лайки и репосты наших записей!

Бестиарий. Существа славянской мифологии

С нечистью на Руси было плохо. Богатырей в последнее время развелось столько, что поголовье Горынычей резко упало. Лишь однажды блеснул Ивану луч надежды: назвавшийся Сусаниным пожилой мужичок пообещал провести его к самому логову Лиха Одноглазого… Но наткнулся лишь на покосившуюся древнюю избу с выбитыми окнами и выломанной дверью. На стене было выцарапано: «Проверено. Лих нет. Богатырь Попович».

Сергей Лукьяненко, Юлий Буркин, «Остров Русь»

«Славянские монстры» — согласитесь, звучит диковато. Русалки, лешие, водяные — все они знакомы нам с детства и заставляют вспомнить сказки. Именно поэтому фауна «славянского фэнтези» до сих пор незаслуженно считается чем-то наивным, несерьезным и даже слегка глупым. Сейчас, когда речь заходит о магических чудовищах, мы чаще вспоминаем зомби или драконов, хотя в нашей мифологии есть такие древние существа, по сравнению с которыми монстры Лавкрафта могут показаться мелкими пакостниками.

Обитатели славянских языческих легенд — это не радостный домовенок Кузя или сентиментальное чудовище с аленьким цветочком. Наши предки всерьез верили в ту нечисть, которую мы сейчас считаем достойной лишь детских страшилок.

До нашего времени не дошло практически ни одного оригинального источника, описывающего вымышленных существ из славянской мифологии. Что-то покрылось мраком истории, что-то уничтожили во время крещения Руси. Что мы имеем, кроме смутных, противоречивых и зачастую непохожих друг на друга легенд разных славянских народов? Немногочисленные упоминания в работах датского историка Саксона Грамматика (1150—1220) — раз. «Chronica Slavorum» немецкого историка Хелмолда (1125—1177) — два. И, наконец, следует вспомнить сборник «Веда Словена» — компиляцию древних болгарских ритуальных песен, по которым также можно делать выводы о языческих поверьях древних славян. Объективность же церковных источников и летописей в силу очевидных причин находится под большим сомнением.

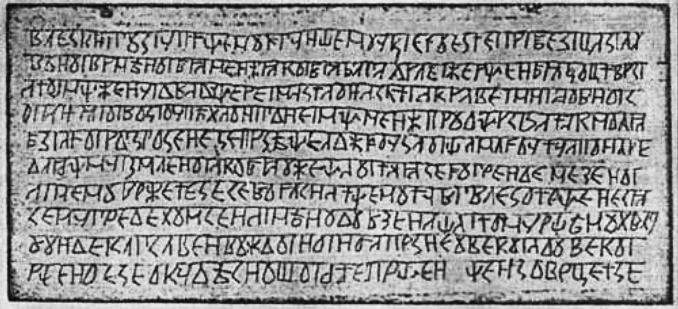

Книга Велеса

«Книгу Велеса» («Велесова книга», дощечки Изенбека) долгое время выдавали за уникальный памятник древнеславянской мифологии и истории, датируемой периодом 7 век до нашей эры — 9 век нашей эры.

Ее текст якобы был вырезан (или выжжен) на небольших деревянных планках, некоторые «страницы» частично сгнили. По легенде, «Книгу Велеса» в 1919 году обнаружил под Харьковом белый полковник Федор Изенбек, который вывез ее в Брюссель и передал для изучения слависту Миролюбову. Тот сделал несколько копий, а в августе 1941 при наступлении немцев таблички были утрачены. Выдвигались версии, что они были спрятаны фашистами в «архиве арийского прошлого» при Анненербе, либо вывезены после войны в США).

Увы, подлинность книги изначально вызывала большие сомнения, а недавно было окончательно доказано, что весь текст книги — фальсификация, выполненная в середине 20 века. Язык этой фальшивки представляет собой смесь разных славянских наречий. Несмотря на разоблачение, отдельные литераторы до сих пор используют «Книгу Велеса» как источник знаний.

Единственное имеющееся изображение одной из досок «Книги Велеса», начинающейся словами «Велесу книгу эту посвящаем».

Истории славянских сказочных существ может позавидовать иной европейский монстр. Возраст языческих легенд впечатляет: по некоторым расчетам, он достигает 3000 лет, а корнями уходит в неолит или даже мезолит — то есть около 9000 лет до нашей эры.

Общеславянский сказочный «зверинец» отсутствовал — в разных местностях говорили о совершенно разных существах. У славян не было морских или горных чудовищ, зато в достатке водилась лесная и речная нечисть. Не было и гигантомании: наши предки очень редко задумывались о злых великанах вроде греческих циклопов или скандинавских етунов. Некоторые чудесные твари появились у славян сравнительно поздно, в период их христианизации — чаще всего их заимствовали из греческих легенд и внедряли в национальную мифологию, создавая, таким образом, причудливую смесь верований.

Алконост

Согласно древнегреческому мифу, Алкиона, супруга фессалийского царя Кеика, узнав о гибели мужа, бросилась в море и была превращена в птицу, названную по ее имени алкион (зимородок). В русский язык слово «Алконост» вошло в результате искажения старинного высказывания «алкион есть птица».

Славянский Алконост — райская птица с удивительно сладким, благозвучным голосом. Она откладывает яйца на морском берегу, потом погружает их в море — и волны успокаиваются на неделю. Когда из яиц вылупляются птенцы, начинается шторм. В православной традиции Алконост считается божественным посланником — она живет на небе и спускается вниз, чтобы донести до людей высшую волю.

Птица Алконост. Лубок, конец XVIII — начало XIX в.

Аспид

Крылатая змея с двумя хоботами и птичьим клювом. Живет высоко в горах и периодически совершает опустошительные налеты на деревни. Тяготеет к скалам настолько, что даже не может сесть на сырую землю — только на камень. Аспид неуязвим для обычного оружия, его нельзя убить мечом или стрелой, а можно лишь только сжечь. Название от греческого aspis — ядовитая змея.

Разновидность проказливого лесного духа, маленького, пузатого, с круглыми щеками. Не спит ни зимой, ни летом. Любит морочить голову людям в лесу, отзываясь на их крик «Ау!» со всех сторон. Заводит путников в глухую чащу и бросает их там.

Баба-Яга

Славянская ведьма, популярный фольклорный персонаж. Обычно изображается в виде противной старухи с растрепанными волосами, крючковатым носом, «костяной ногой», длинными когтями и несколькими зубами во рту. Баба-Яга — персонаж неоднозначный. Чаще всего она выполняет функции вредителя, с ярко выраженными наклонностями к каннибализму, однако при случае эта ведьма может добровольно помочь храброму герою, расспросив его, попарив в бане и одарив волшебными дарами (или сообщив ценные сведения).

Известно, что Баба-Яга живет в глухом лесу. Там стоит ее избушка на куриных ногах, окруженная частоколом из человеческих костей и черепов. Иногда говорилось, что на калитке к дому Яги вместо запоров — руки, а замочной скважиной служит маленький зубастый рот. Дом Бабы-Яги заколдован — в него можно войти только сказав: «Избушка-избушка, повернись ко мне передом, а к лесу задом».

Как и западноевропейские ведьмы, Баба-Яга умеет летать. Для этого ей требуется большая деревянная ступа и волшебная метла. С Бабой-Ягой часто можно встретить животных (фамильяров): черного кота или ворону, помогающих ей в ведьмовстве.

Происхождение имения «Баба-Яга» неясно. Возможно, оно пришло из тюркских языков, в возможно, образовано от старосербского «ега» — болезнь.

Баба-Яга, костяная нога. Ведьма, людоедка и первая женщина-летчик. Картины Виктора Васнецова и Ивана Билибина.

Изба на курногах

Лесная избушка на курьих ножках, где нет ни окон, ни дверей — это не вымысел. Именно так строили временные жилища охотники Урала, Сибири и финно-угорских племен. Домики с глухими стенами и входом через люк в полу, поднятые на 2—3 метра над землей, защищали и от охочих до припасов грызунов, и от крупных хищников.В похожих сооружениях хранили каменных идолов сибирские язычники. Можно предположить, что фигурка какого-нибудь женского божества, помещенная в маленький домик «на куриных ножках», и породила миф о Бабе-Яге, которая с трудом помещается в своем доме: ноги в одном углу, голова — в другом, а носом упирается в потолок.

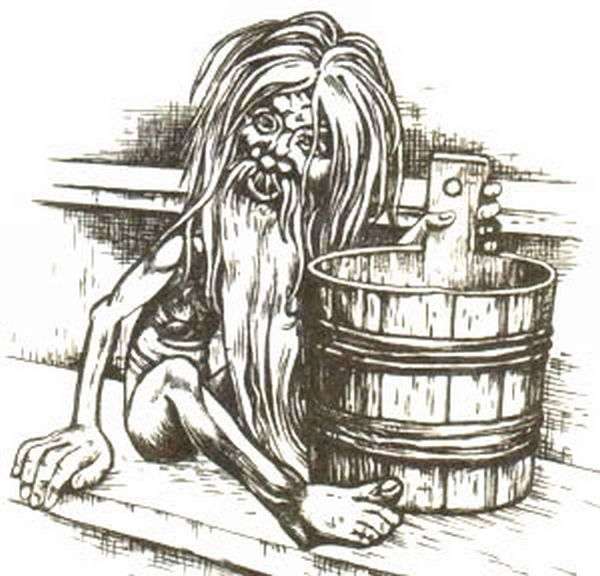

Банник

Дух, живущий в банях, обычно представлялся в виде маленького старичка с длинной бородой. Как и все славянские духи, проказлив. Если люди в бане поскальзываются, обжигаются, падают в обморок от жары, шпарятся кипятком, слышат треск камней в печи или стук в стену — все это проделки банника.

По-крупному банник вредит редко, лишь когда люди ведут себя неправильно (моются в праздники или поздно ночью). Гораздо чаще он помогает им. У славян баня ассоциировалась с мистическими, жизнетворными силами — здесь часто принимали роды или гадали (считалось, что банник может предсказывать будущее).

Как и других духов, банника прикармливали — оставляли ему черный хлеб с солью либо зарывали под порогом бани задушенную черную курицу. Существовала и женская разновидность банника — банница, или обдериха. В банях также жила шишига — злой дух, показывающийся только тем, кто идет в баню, не помолившись. Шишига принимает образ знакомой или родственницы, зовет человека с собой париться и может запарить до смерти.

Бани были и в Риме и в Турции. Но банник — только у славян.

Баш Челик (Стальной человек)

Популярный персонаж сербского фольклора, демон или злой колдун. Согласно легенде, царь завещал троим сыновьям выдать их сестер за того, кто первый попросит их руки. Однажды ночью некто с громовым голосом явился ко дворцу и потребовал в жены младшую царевну. Сыновья исполнили волю отца, и вскоре лишились подобным образом средней и старшей сестры.

Вскоре братья опомнились и отправились на их поиски. Младший брат повстречал прекрасную царевну и взял ее в жены. Заглянув из любопытства в запретную комнату, царевич увидел закованного в цепи человека. Тот представился как Баш Челик и попросил три стакана воды. Наивный юноша напоил незнакомца, тот восстановил силы, разорвал цепи, выпустил крылья, схватил царевну и улетел. Опечаленный, царевич отправился на поиски. Он выяснил, что громовые голоса, которые требовали в жены его сестер, принадлежали повелителям драконов, соколов и орлов. Те согласились помочь ему, и вместе они победили злого Баш Челика.

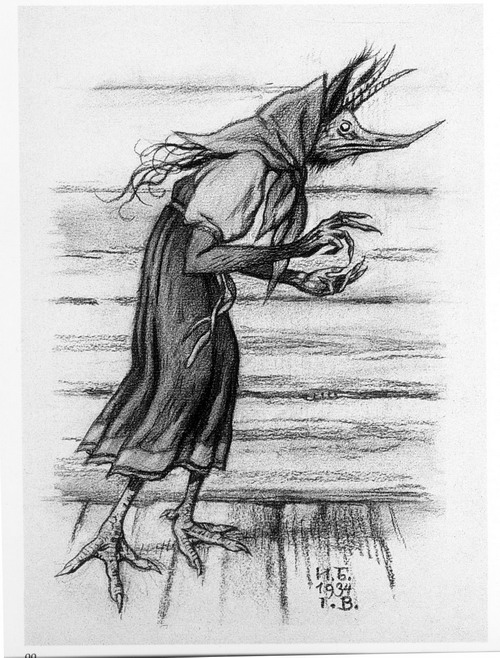

Так выглядит Баш Челик в представлении В. Таубера.

Вурдалаки

Живые мертвецы, поднимающиеся из могил. Как и любые другие вампиры, вурдалаки пьют кровь и могут опустошать целые деревни. В первую очередь они умерщвляют родных и знакомых.

Гамаюн

Подобно Алконосту, божественная женщина-птица, основная функция которой — осуществление предсказаний. Хорошо известна присказка «Гамаюн — птица вещая». Также умела управлять погодой. Считалось, когда Гамаюн летит со стороны восхода, следом за ней приходит буря.

Гамаюн-Гамаюн, сколько мне жить осталось? — Ку. — А чего так ма…?

Дивьи люди

Полулюди с одним глазом, одной ногой и одной рукой. Чтобы двигаться, должны были сложиться пополам. Живут где-то на краю света, плодятся искусственно, выковывая себе подобных из железа. Дым их кузниц несет с собой мор, оспу и лихорадки.

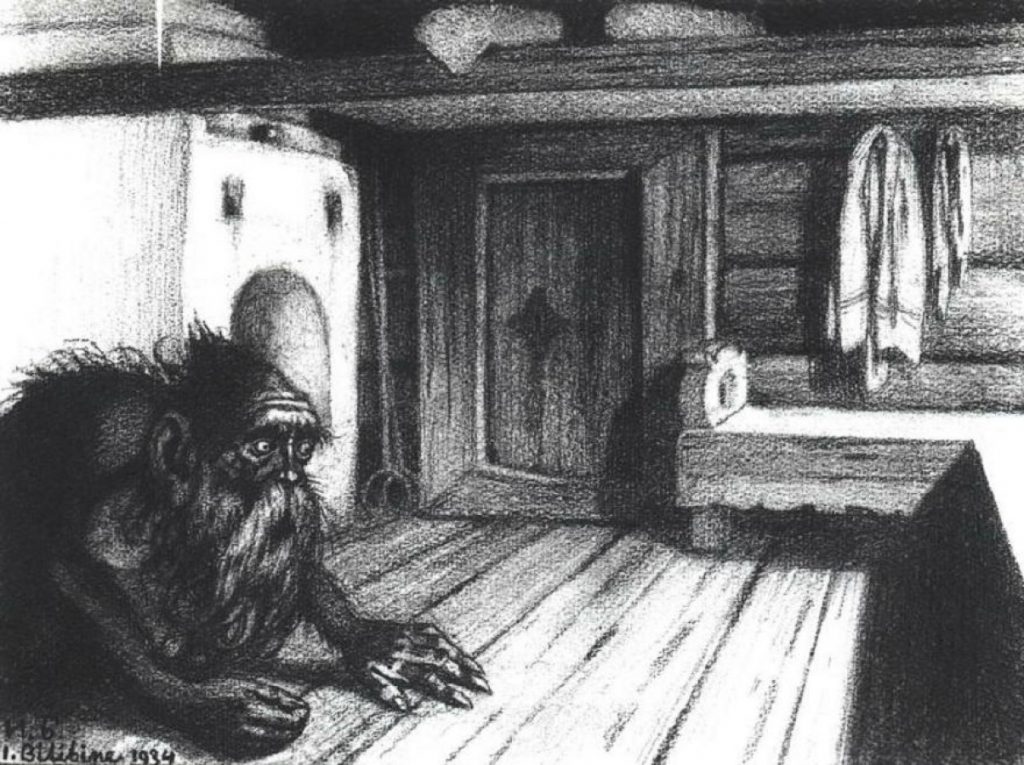

Домовой

В самом обобщенном представлении — домашний дух, покровитель очага, маленький старичок с бородой (либо весь покрытый волосами). Считалось, что у каждого дома есть свой домовой. В домах их редко называли «домовыми», предпочитая ласковое «дедушка».

Если люди устанавливали с ним нормальные отношения, кормили (оставляли на полу блюдце с молоком, хлеб с солью) и считали его членом своей семьи, то домовой помогал им выполнять мелкую работу по дому, следил за скотом, караулил хозяйство, предупреждал об опасности.

С другой стороны, разозленный домовой мог быть очень опасен — ночью щипал людей до синяков, душил их, губил лошадей и коров, шумел, бил посуду и даже поджигал дом. Считалось, что домовой жил за печкой или в конюшне.

Домовой, рис. Билибина.

Дрекавак (дрекавац)

Полузабытое существо из фольклора южных славян. Его точного описания не существует — некоторые считают его животным, другие — птицей, а в центральной Сербии ходит поверье, будто дрекавак — душа мертвого некрещеного младенца. Сходятся только в одном — дрекавак умеет жутко кричать.

Обычно дрекавак — герой детских страшилок, однако в отдаленных районах (например, горный Златибор в Сербии) в это существо верят даже взрослые. Жители деревни Тометино Полье время от времени сообщают о странных нападениях на свой скот — по характеру ранений сложно установить, что это был за хищник. Крестьяне утверждают, что слышали жуткие крики, поэтому здесь наверняка замешан дрекавак.

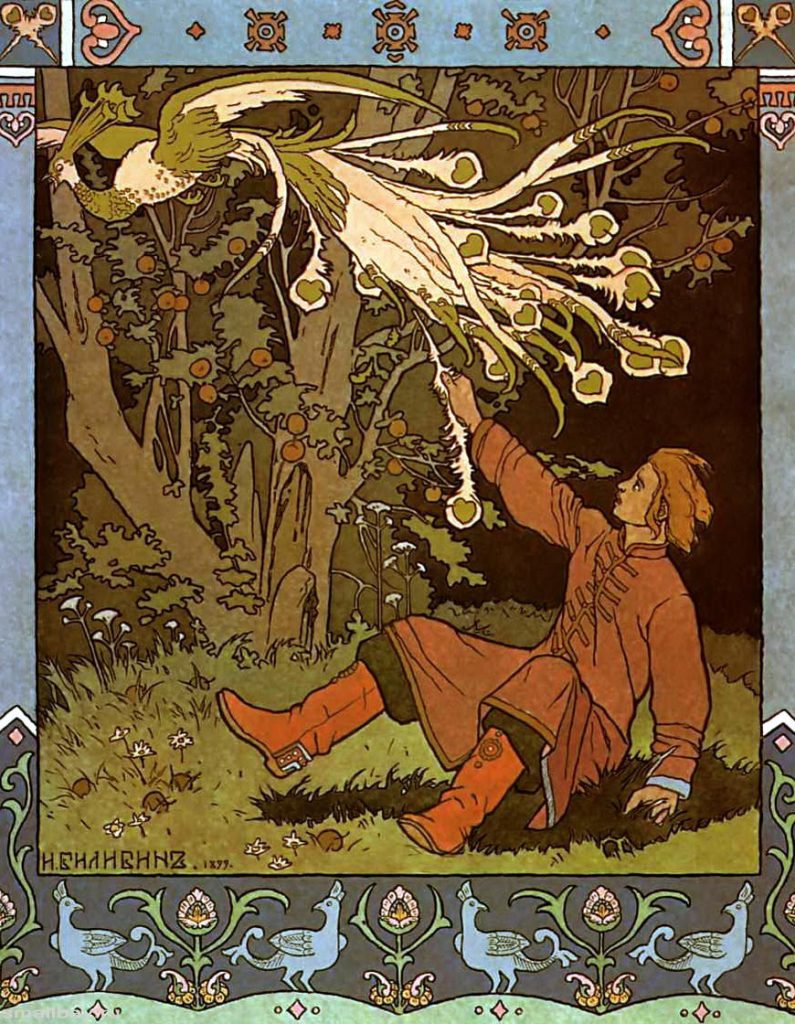

Жар-птица

Знакомый нам с детства образ, красивая птица с яркими, ослепительными огненными перьями («как жар горят»). Традиционное испытание для сказочных героев — добыть перо из хвоста этого пернатого. Для славян жар-птица была скорее метафорой, чем реальным существом. Она олицетворяла огонь, свет, солнце, возможно — знание. Ее ближайший родич — средневековая птица Феникс, известная и на Западе, и на Руси.

Нельзя не вспомнить такого обитателя славянской мифологии, как птица Рарог (вероятно, искаженное от Сварог — бог-кузнец). Огненный сокол, который может также выглядеть, как вихрь пламени, Рарог изображен на гербе Рюриковичей («Рарогов» по-немецки) — первой династии русских правителей. Сильно стилизованный пикирующий Рарог со временем начал походить на трезубец — так появился современный герб Украины.

Иван Царевич и Жар-птица. Рис. Билибина.

Кикимора (шишимора, мара)

Злой дух (иногда — жена домового), предстающий в образе маленькой уродливой старушки. Если кикимора живет в доме за печкой или на чердаке, то постоянно вредит людям: шумит, стучит в стены, мешает спать, рвет пряжу, бьет посуду, травит скот. Иногда считалось, что кикиморами становились умершие без крещения младенцы, либо кикимору могли напускать на строящийся дом злые плотники или печники. Кикимора, обитающая на болоте или в лесу, приносит гораздо меньше вреда — в основном лишь пугает заплутавших путников.

Старушка-кикимора, рис. Билибина.

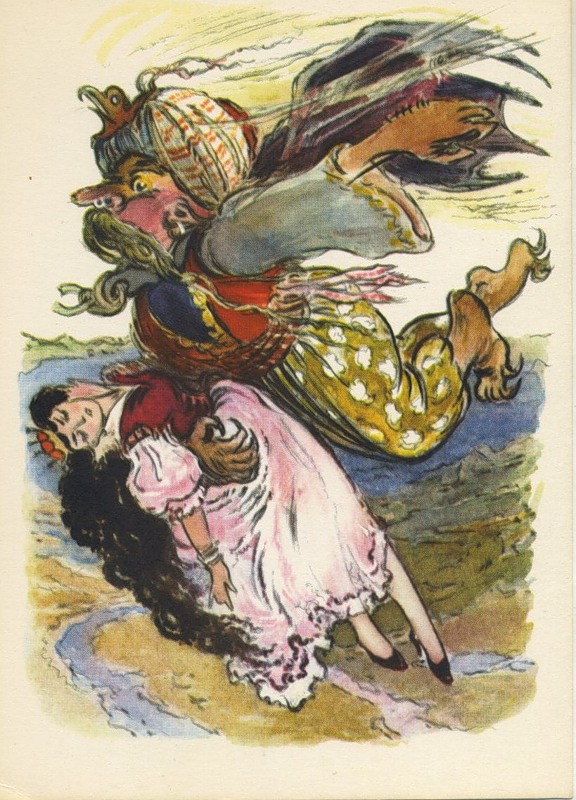

Кощей Бессмертный (Кащей)

Один из хорошо известных нам старославянских отрицательных персонажей, обычно представляемый в виде худого, скелетообразного старика с отталкивающей внешностью. Агрессивен, мстителен, жаден и скуп. Трудно сказать, был ли он персонификацией внешних врагов славян, злым духом, могущественным волшебником или уникальной разновидностью нежити.

Бесспорно, что Кощей владел очень сильной магией, сторонился людей и часто занимался излюбленным для всех злодеев в мире делом — похищал девушек. В отечественной фантастике образ Кощея довольно популярен, причем его представляют по-разному: в комическом свете («Остров Русь» Лукьяненко и Буркина), или, например, киборгом («Судьба Кощея в киберозойскую эру» Александра Тюрина).

«Фирменной» особенностью Кощея было бессмертие, причем далеко не абсолютное. Как мы все наверняка помним, на волшебном острове Буяне (способным внезапно исчезать и появляться перед путешественниками) стоит большой старый дуб, на котором висит сундук. В сундуке сидит заяц, в зайце — утка, в утке — яйцо, а в яйце — волшебная игла, где спрятана смерть Кощея. Его можно убить, сломав эту иглу (по некоторым версиям — разбив яйцо об голову Кощея).

Кощей в представлении Васнецова и Билибина.

Георгий Милляр — лучший исполнитель ролей Кощея и Бабы-Яги в советских киносказках.

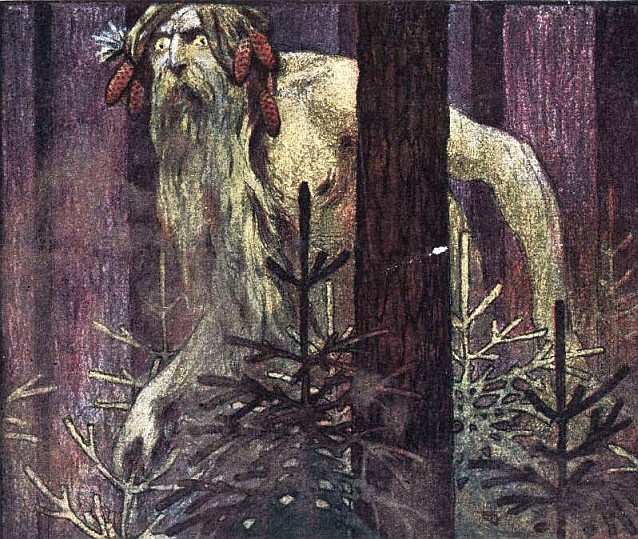

Леший

Лесной дух, защитник животных. Выглядит как высокий мужчина с длинной бородой и волосами по всему телу. По сути не злой — ходит по лесу, оберегает его от людей, изредка показывается на глаза, для чего умеет принимать любой облик — растения, гриба (гигантского говорящего мухомора), животного или даже человека. Лешего можно отличить от других людей по двум признакам — его глаза горят волшебным огнем, а обувь надета задом наперед.

Иногда встреча с лешим может закончиться плачевно — заведет человека в лес и бросит на съедение зверям. Однако те, кто уважительно относятся к природе, могут даже подружиться с этим существом и получить от него помощь.

Леший, рис. М. Врубеля.

Лихо одноглазое

Дух зла, неудачи, символ горя. Относительно облика Лиха определенности нет — это либо одноглазый великан, либо высокая худая женщина с одним глазом посреди лба. Лихо часто сравнивают с циклопами, хотя кроме одного глаза и высокого роста, у них ничего общего.

До нашего времени дошла поговорка: «Не буди Лихо, пока оно тихо». В прямом и иносказательном смысле Лихо означало беду — оно привязывалось к человеку, садилось к нему на шею (в некоторых сказаниях несчастный пытался утопить Лихо, бросившись в воду, и тонул сам) и мешало ему жить.

От Лиха, впрочем, можно было избавиться — обмануть, прогнать силой воли, либо, как это изредка упоминается — передать другому человеку вместе с каким-либо подарком. Согласно совсем мрачным предрассудкам, Лихо могло прийти и сожрать вас.

Русалка

В славянской мифологии русалки — разновидность проказливой нечисти. Ими становились утопленницы, девушки, умершие недалеко от водоема, либо люди, купающиеся в неурочное время. Русалок иногда отождествляли с «мавками» (от старославянского «навь» — мертвец) — детьми, умершими без крещения либо задушенными матерями.

Глаза таких русалок горят зеленым огнем. По своей натуре они существа гадкие и злые, хватают купающихся людей за ноги, тянут под воду, либо заманивают с берега, обвивают руками и топят. Бытовало поверье, что смех русалки может вызывать смерть (это делает их похожими на ирландских баньши).

Некоторые поверья называли русалок низшими духами природы (например, добрые «берегини»), не имеющими ничего общего с утопленниками и охотно спасающими тонущих людей.

Различались также «древесные русалки», живущие в ветвях деревьев. Некоторые исследователи причисляют к русалкам полудениц (в Польше — лаканиц) — низших духов, принимающих вид девушек в прозрачной белой одежде, живущих в полях и помогающих полевому. Последний представляет собой также природного духа — считается, что он выглядит как маленький старичок с белой бородой. Полевой обитает на возделанных полях и обычно покровительствует крестьянам — за исключением тех случаев, когда они работают в полдень. За это он насылает на крестьян полудениц, чтобы те своим волшебством лишили их рассудка.

Следует также упомянуть водяницу — разновидность русалки, крещеную утопленницу, не принадлежащую к разряду нечисти, а потому сравнительно добрую. Водяницы любят глубокие омуты, но чаще всего селятся под мельничными колесами, катаются на них, портят жернова, мутят воду, вымывают ямы, рвут сети.

Русалка. Художник Константин Васильев.

Считалось, что водяницы были женами водяных — духов, предстающих в облике стариков с длинной зеленой бородой из водорослей и (редко) рыбьей чешуей вместо кожи. Пучеглазый, толстый, жутковатый, водяной живет на большой глубине в омутах, командует русалками и прочими подводными обитателями. Считалось, что он разъезжает по своему подводному царству верхом на соме, за что эту рыбу в народе иногда звали «чертова лошадь».

Водяной по своей натуре не злобен и даже выступает покровителем моряков, рыбаков или мельников, однако время от времени любит пошалить, утащив зазевавшегося (или обидевшего) купальщика под воду. Иногда водяного наделяли способностью к оборотничеству — превращению в рыб, животных или даже бревна.

Со временем образ водяного как покровителя рек и озер изменился — он стал рассматриваться как могущественный «морской царь», живущий под водой в шикарном дворце. Из духа природы водяной превратился в эдакого волшебного самодура, с которым герои народного эпоса (например, Садко) могли общаться, заключать соглашения и даже побеждать его хитростью.

Водяные в представлении Билибина и В. Владимирова.

Сирин

Еще одно существо с головой женщины и телом совы (сыча), обладающее чарующим голосом. В отличие от Алконоста и Гамаюна, Сирин — не посланник свыше, а прямая угроза для жизни. Считается, что эти птицы обитают в «индийских землях рядом с раем», либо на реке Евфрат, и поют для святых на небесах такие песни, услышав которые, люди начисто теряют память и волю, а их корабли терпят крушение.

Нетрудно догадаться, что Сирин — мифологическая адаптация греческих сирен. Однако в отличие от них, птица Сирин — не отрицательный персонаж, а скорее метафора искушения человека разного рода соблазнами.

Птица Сирин на виноградном дереве. Рисунок на сундуке, 1710 год.

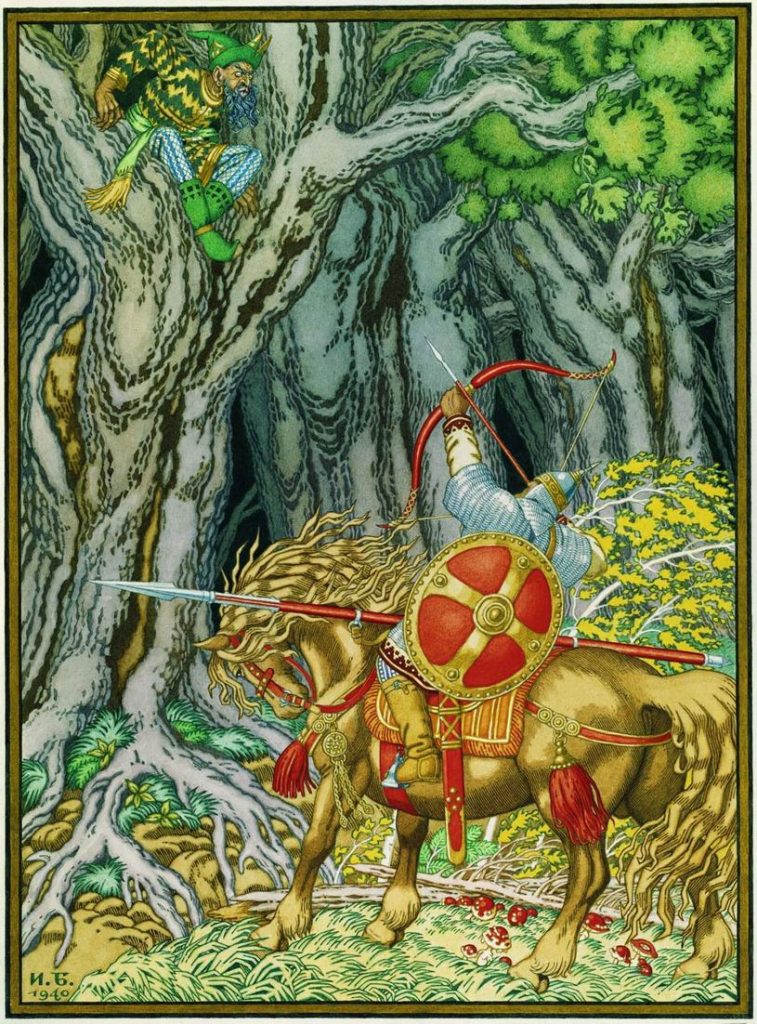

Соловей-Разбойник (Соловей Одихмантьевич)

Персонаж поздних славянских легенд, сложный образ, сочетающий черты птицы, злого волшебника и богатыря. Соловей-разбойник жил в лесах под Черниговом около речки Смородины и в течение 30 лет сторожил дорогу в Киев, никого туда не пропуская, оглушая путешественников чудовищным свистом и ревом.

У Соловья-разбойника было гнездо на семи дубах, однако в легенде также говорится о том, что у него имелся терем и три дочери. Былинный герой Илья Муромец не испугался супостата и выбил ему глаз стрелой из лука, причем во время их боя свист Соловья-разбойника повалил весь лес в округе. Богатырь привез плененного злодея в Киев, где князь Владимир ради интереса попросил Соловья-разбойника посвистеть — чтобы проверить, правду ли говорит молва о супер-способностях этого злодея. Соловей, конечно же, свистнул, да так, что чуть не разрушил половину города. После этого Илья Муромец увез его в лес и отрубил голову, чтобы больше такое безобразие не повторялось (по другой версии, Соловей-разбойник в дальнейшем выступил помощником Ильи Муромца в бою).

Соловей-разбойник и Илья Муромец. Рис. Билибина.

Это интересно

Для своих первых романов и стихотворений Владимир Набоков использовал псевдоним «Сирин».

В 2004 году «родиной» Бабы-Яги было объявлено село Кукобой (Первомайский район Ярославской области). Ее «день рождения» празднуется 26 июля. Православная церковь выступила с резким осуждением «поклонения Бабе-Яге».

Илья Муромец — единственный былинный герой, канонизированный Русской Православной церковью.

Баба-Яга встречается даже в западных комиксах, например — «Hellboy» Майка Миньолы. В первом эпизоде компьютерной игры «Quest for Glory» Баба-Яга — главный сюжетный злодей. В ролевой игре «Vampire: The Masquerade» Баба-Яга — вампир клана Носферату (отличаются уродливостью и скрытностью). После ухода Горбачева с политической арены она вышла из подполья и перебила всех вампиров клана Бруджа, контролировавших Советский Союз.

Избушка Бабы-Яги в Кукобое.

Перечислить всех сказочных существ славян очень сложно: большинство из них изучены очень слабо и представляют собой местные разновидности духов — лесных, водных или домашних, причем некоторые из них были весьма похожи друг на друга. Вообще, обилие нематериальных существ сильно отличает славянский бестиарий от более «приземленных» собраний монстров из других культур

.

Среди славянских «монстров» очень мало монстров как таковых. Наши предки вели спокойную, размеренную жизнь, и поэтому существа, которых они себе придумывали, были связаны с элементарными стихиями, нейтральными по своей сути. Если они и противостояли людям, то, по большей части, лишь охраняя матушку-природу и родовые традиции. Истории русского фольклора учат нас быть добрее, терпимее, любить природу и уважительно относиться к старинному наследию предков.

Последнее особенно важно, ибо старинные предания быстро забываются, а вместо таинственных и озорных русских русалок к нам приходят диснеевские рыбо-девицы с ракушками на грудях. Не стыдитесь изучать славянские легенды — особенно в их изначальных, неадаптированных для детских книг вариантах. Наш бестиарий архаичен и в каком-то смысле даже наивен, однако мы можем им гордиться, ведь он — один из самых древних в Европе.