Учимся выбирать место для рыбалки

ВЫБОР МЕСТА РЫБНОЙ ЛОВЛИ

Без умения правильно выбрать место для рыбной ловли хороший улов маловероятен даже при использовании современных рыболовных снастей и лучших привад и наживок. Выбор же удачного места во многом зависит от умения рыболова ориентироваться на водоемах разного типа, от знания внешних примет, особенностей прибрежного и подводного рельефа водоема, донных грунтов, подводной и надводной растительности а также течения водных потоков, предпочитаемых различными видами рыб.

Несудоходные реки (большие и малые), протекающие по равнинной и слабохолмистой местности, редко изобилуют рельефными деталями поймы и русла. Скорость течения воды в них зависит от разности высотных отметок истоков и устья, т.е. от продольных уклонов. Поперечные уклоны дна рек также различные и влияют в основном на строение правого и левого берегов, их крутизну и пологость, степень извилистости русла, характер разлива вод на равнинной и холмистой местности и т. п. Последний во многом зависит от скорости течения, ширины русла, свойств грунта берега и дна. В частности, чем плотнее грунт (например, каменистый, глинистый и т.п.), тем меньше подмываются берега и размывается дно речным потоком, меньше образуется ям, перекатов, излучин, заводей, отмелей и пойменных островов.

Пологие берега реки обычно свидетельствуют о таком же плавном уклоне дна к середине русла; в таких участках оно часто изобилует сходящими на нет к фарватеру песчаными косами.

На судоходных реках косы намываются перед опорами мостов, сдерживающими течение. Иногда их намывают искусственно параллельно или под небольшими углами к берегам с целью выправления течения в желаемую для судоходного фарватера сторону или для предупреждения размыва берегов.

В малых реках ниже затонувших коряг, деревьев, топляков и искусственно насыпанных глыб камня, щебня и гравия течение заметно ослабевает, и в таких местах постоянно держится рыба: днем обычно голавль, окунь, щука, судак, использующие их в качестве мест засады для нападения на мелких рыб, а в ночное время и на заре — нередко и сом, охотящийся на рыб, избравших эти места для ночного пребывания.

На больших судоходных реках и в водохранилищах для запоминания рыболовных мест можно ориентироваться по сигнальным мачтам, определяющим ширину и глубину фарватера, перевальным столбам, бакенам, обозначающим судоходный фарватер.

Выбирая место рыбной ловли, следует обследовать прибрежные подходы к водоемам, обязательно измерить глубину в перспективных для ловли участках, проверить чистоту дна, сделать контрольные забросы небольших порций привады, попробовать удить на различные приманки и разными снастями.

Одним из показателей глубин водоемов могут служить высота и распространенность зарослей надводной и водной растительности, чаще всего наиболее плотно заселяющей глубину 0,5-2 м. На этой глубине хорошо растет рогоз, тростник, осоки, стрелолист, рдесты, хвощи, а также зеленые нитчатые водоросли. Тростник и озерный камыш, часто встречающийся в прибрежной зоне озер с постоянным уровнем, воды, растут на глубине до 2 м, а в водохранилищах с изменяющимся по сезонам года уровнем воды — до 3 м. Белые кувшинки и кубышки в озерах встречаются от уреза воды до глубины 3 м, а в водохранилищах с сезонной сработкой уровня — до 4 м. Роголистник, уруть и элодея — на глубинах до 4 м. Зеленые нитчатые водоросли в зависимости от рельефа, грунта дна и проточности водоема растут от уреза воды до глубины 4 м, редко — на более глубоких местах.

Берега из слабых и пористых грунтов, не укрепленные корнями растений, быстрым течением, особенно на изгибах рек, относительно легко размываются, в результате чего образуются крутые обрывы над омутами. Мелкие частицы грунта течением смываются вниз, где откладываются на расширенных плесах в придонные валы, а в местах без течения оседают в виде ила на дно. Поэтому суженные участки рек обычно имеют большую глубину, чем широкие.

Мелководные участки с быстрым течением, именуемые перекатами, обычно сменяются глубокими впадинами с замедленным течением. На перекаты в поисках пищи выходят разные рыбы, поэтому тут лучше всего ловить их в проводку. На равнинных участках — плесах со слабым течением и небольшой глубиной — можно встретить крупных щук, судаков и окуней, стоящих в засадах на мелких рыбешек, приплывающих погреться в теплой воде речного мелководья.

При выборе мест ловли большую пользу могут оказать схемы рыболовных угодий в зоне новых водоемов и водохранилищ, составляемые добровольными спортивными обществами. Районы рыбной ловли можно выбрать также по справочникам военно-охотничьих обществ и по маршрутным карточкам рыболова-любителя.

Если выбранное для ловли место оказалось неудачным, поправить дело можно только поиском более рыбного уголка вблизи стоянки или привлечением рыб к выбранному месту вкусным, свежим и обильным прикормом. Случается, что в облюбованном месте кто-то уже ловил рыбу. В этом случае по остаткам на берегу следует внимательно изучить состав привады, использованной предшественником, иначе рыба не будет брать припасенную вами насадку, пока не привыкнет к ней или к новой приваде.

Для ловли рыбы нужно выбирать места, защищенные от ветра. Необходимо предусмотреть также подходящее укрытие от дождя или место установки палатки для ночлега и отдыха. На рыбалку следует брать только необходимое снаряжение и снасть. Одежду и обувь выбирают с учетом времени года и прогноза погоды. Обязательным спутником рыболова должна быть походная аптечка.

Выбор места ловли во многом предопределяется набором снастей, имеющихся у рыболова, и настроенностью его на ловлю определенного вида рыб желаемых размеров и массы. На равнинных реках со слабым течением хорошая ловля большинства обитающих в них видов рыб наиболее вероятна в глубоких ямах ниже перекатов, где имеется небольшая круговая циркуляция воды, а также в тихих заводях и заливах, умеренно заросших мягкой водной и надводной растительностью.

В небольших речках удачные места определить легче. Это места, на дне которых есть коряги, упавшие и уже полузасыпанные деревья, выступающие над грунтом дна глыбы камней, каменистые россыпи и другие подводные предметы, служащие рыбам укрытием в ночное время, во время сильной жары и непогоды. Такие же привлекающие рыб подводные уголки оказываются ниже плотин шлюзов, мостов, свай, ледорезов, ряженых опор, речных переправ.

В зоне больших городов и населенных пунктов на небольших судоходных реках исполкомами Советов народных депутатов и органами рыбоохраны отведены специальные места для ловли рыб с берегов и с лодок. За пределами этих зон, если лов разрешен, рыба хорошо ловится вблизи пристаней, затонувших барж, в местах для зимней стоянки судов, около опор и устоев мостов, у гидротехнических (струенаправляющих дамб) и берегоукрепительных сооружений.

Перспективны для ужения также места в зонах выемки грунта на дне рукавов, проливов и старых русел рек, где со временем накапливаются сносимые из поймы пни, коряги и подмытые деревья. Тут рыболов может рассчитывать на хороший клев рыб, если в данном месте не слишком частое движение моторных лодок и тихо.

Успешная рыбалка может быть в тихих и незагрязненных пойменных озерах, старицах рек, соединенных с, руслом проливами, в искусственных каналах с хорошей проточностью и чистой водой, на глубоких и широких плесах, близких к стрежню реки, в прогалинах зарослей водной растительности, покрывающей мелководье, в заливах и излучинах рек.

В озерах, прудах, малых, больших и непроточных водоемах лучшими местами для ловли считаются прибрежные ямы, закоряженные участки со значительной глубиной (2-2,5 м) и прогалины в подводных зарослях. В зоне тростниковых зарослей рыбы обычно скапливаются в устьях рек, изобилующих небольшими островками, где есть проточность воды.

При наличии в водоеме водной растительности следует помнить, что рыба обычно избегает зарослей роголистника, урути, но охотно держится в зоне зарослей рдестов и кувшинок, где находит себе обильную пищу и убежище от врагов.

Выбор места ловли должен начинаться с наблюдения за поверхностью водоема. О присутствии рыб могут свидетельствовать и всплески хищников, гоняющихся за верховыми рыбами, и чайки, пикирующие на воду, чтобы схватить малька, больную или раненую рыбу, и цапли, выжидающие момента, чтобы поймать зазевавшуюся рыбу. Рыболов может также рассчитывать на хороший клев там, где на берегах реки гнездятся береговые ласточки, которые носят в гнезда корм, в частности насекомых, и часто роняют их на поверхность воды, чем привлекают рыб.

Л юбой рыболов, оказавшийся на незнакомом водоеме, задается одним и тем же вопросом: где же лучше всего ловить рыбу? И этот же вопрос возникает и при изменении условий ловли на хорошо разведанных местах. Поэтому умение «читать» водоем и знание особенностей поведения рыб в различных погодных условиях положительно отразиться на полноте вашего садка после рыбалки.

Где искать рыбу и как выбрать место для рыбалки на реке?

Самый простой и верный метод при поиске рыбы — это найти какой-либо участок водоема, выделяющийся на фоне его общего характера, здесь наиболее вероятно скопления рыбы. На реках уловистые места почти всегда чем-либо явно отличаются, и поэтому поиск стоянок рыбы здесь упрощается. «Прочитать» реку можно по береговой линии, характеру течения и цвету воды, который меняется в зависимости от глубины.

Перспективными местами для ловли рыбы на реке могут быть излучины, заливы и старицы. Возле внешнего берега излучин наибольшие глубины: течение, размывая почву, образует здесь обрывы — яры. У внутреннего берега — отмель. Узкие участки реки с тихим течением глубже широких. Самое глубокое место переката, так называемое «корыто», легко определить по более темному цвету воды. Ниже перекатов часто образуются омуты — глубокие ямы, обычно с обратным течением, которые облюбовывает крупная рыба или хищники. На плесах течение слабее, чем на перекатах или под яром. Глубина плесов более или менее равномерно возрастает от берегов к стрежени — участку самого быстрого течения.

На небольших реках лучшими местами для ловли рыбы считаются ямы, на узких реках — расширения русла и заливы; на медленно текущих — сужения, протоки и перекаты, на быстрых реках — разливы и заливы; на глубоких — границы отмелей на свалах в глубину, протоки и так называемые «борозды», отделяющие отмели и острова от берега, а также кромка водорослей. Привлекают рыбу и глыбы грунта, смытого в воду у яров.

Хорошие места для ловли у водопоев, особенно во время появления на них скота перед заходом солнца. Рыба обычно здесь держится у границ мути, поднимаемой животными. Также интересны омуты, захламленные различными топляками, корягами или валунами. В самой вершине омута, у врывающегося с переката течения, держатся хищники и крупная бель. Далее, по мере того как течение ослабевает, занимают места такие рыбы, как язь и голавль, а в середине и по краям омута обитают остальные виды рыб.

Держится рыба и в суводях с обратным течением, располагающихся за мысами и другими возможными препятствиями, которые отклоняют основную струю течения от берега. И чем меньше будет расстояние между прямой и обратной струями, тем более привлекательна такая суводь для рыбы.

Прекрасное место для ловли рыбы — яры, заросшие свисающими над водой деревьями и кустами. Порой очень неплохая ловля бывает и у внутреннего берега излучины, если отмель там круто обрывается в глубину.

Где искать рыбу и как выбрать место для рыбалки на озерах и водохранилищах?

На озерах и водохранилищах рыба также выбирает достаточно контрастные места, но их отличия часто скрыты под водой. Однако и здесь кое-что можно заметить. Например, на сильно зарастающих водорослями водоемах рыба чаще всего собирается на «полянках» чистой воды и в окнах. Ее также привлекают островки или локальные скопления редких водорослей.

В водохранилищах рыба не задерживается подолгу на одном месте. Она передвигается вдоль бровок, свалов в глубины ям, русел, оврагов, особенно если там есть заметное течение.

Понять рельеф дна помогают очертания и характер берегов, а также и водные растения. На глубинах более 4 метров могут расти уруть, злодея и роголист. Кувшинки растут на глубине до 3 метров, кубышки — чуть глубже, тростник и окуга — до 2 метров, хвощ — до 1,5 м. Осока и рогоз распространены на глубине до 1 м. и являются, как правило, прибрежными растениями. Не видны сверху растущие на глубине до 6 метров водоросли, называемые рыболовами иногда «водяным мхом». Есть и плавающие растения — пузырчатка и ряска, которые часто перегоняются ветрами и показывают направление господствующих ветров в предшествующие дни.

Влияние колебания уровня на клев рыбы.

Колебания уровня воды существенно отражаются на жизнедеятельности рыб и часто приводят к прекращению клева. Но так бывает не всегда и не везде. При повышении уровня воды рыба, как правило, покидает свои обычные стоянки и разбредается по разливам, или же, двигаясь против течения, входит в протоки. Она уходит с привычных и знакомых ей мест, и клев в самом деле может полностью прекратиться. Но если уровень поднимается настолько, что вода выходит из берегов, рыба часто устремляется на разливы, где усиленно кормится и, соответственно, клюет.

При постоянной и быстрой убыли воды рыба, как правило, начинает проявлять беспокойство, ослабляя или совсем прекращая питание. Она покидает свои обычные места, скатывается вниз по течению, часто уходит из мелководных рек.

Но совсем иначе обстоит дело при медленном снижении уровня паводковых вод, еще не достигших так называемой межени. В этом случае рыба возвращается в русло, к обычным местам обитания, что приводит к увеличению здесь ее численности и, соответственно, делает более острой пищевую конкуренцию.

Места скопления рыбы и погода.

Ветер и холод не всегда благоприятствуют клеву рыбы, но после затишья и жары могут положительно повлиять на клев. А вот весной, осенью, да и зимой они часто приводят к полному прекращению клева. И даже летом в начале похолодания, если оно связано с резкими изменениями атмосферного давления, рыба зачастую прекращает клевать.

Тем не менее, ветер может помочь найти очень уловистое место. Это касается, в частности, таких рыб, как лещ и густера, а иногда и сазан с карасем. Недаром некоторые рыболовы говорят, что «буря лещей выбивает со дна». И действительно, эти рыбы часто подходят на кормежку к прибойным берегам.

Верховое течение ветрового нагона, упираясь в крутой берег, падает ко дну и, выбивая из прибрежного ила мотыля и другую живность, несет корм от берегов на глубину. Здесь ловят, как правило, со дна, чаше всего донными снастями — легкими фидерами или полудонками. Лучшие места — на мысах, параллельных прибою.

Что касается жары, то надо сказать, что на крупных водоемах даже в самую жаркую погоду рыба, скатываясь в глубокие места, продолжает кормиться и весьма неплохо клюет на те же донные — фидерные снасти. Только на мелководных водоемах — небольших озерцах, прудах — в жару, при сильном прогреве воды, рыба престает клевать совсем, даже порой и в ночное и в раннее утреннее время.

В жару надо искать рыбу в тени прибрежных деревьев, кустов и обрывов, причем делать это лучше всего в конце ночи и ранним утром, а днем — на глубоких местах водоема. Вообще, летом рыба обитает среди водорослей, а на ночь уходит к чистым, не заросшим берегам и на мели, где вода быстрее охлаждается и больше насыщена кислородом. Озерная рыба подходит к устьям притоков, ключам или же держится в верхнем слое воды.

Все вышеизложенное — это лишь небольшая часть наблюдений, которые накапливались рыболовами годами. Но даже знание этого, может помочь найти клевое место для рыбалки. Ну, а придя на рыбалку, будете ли вы искать рыбу или терпеливо ждать на одном месте, пока она сама подойдет, решать вам.

Эту статью я начал с того, что внимательно пересмотрел всю рыболовную литературу посвященную ловле штекером и маховыми снастями крупной рыбы на реках со средним и сильным течением. И сразу понял, что попал на застойный дефицит ценной информации. Сведения, касающиеся такой ловли, крайне скудны и очень часто одно авторитетное имя явно противоречит другому Прежде всего, такие разногласия касаются механизма поведения подводной части применяемой оснастки. На практике достаточно сложно представить себе всю геометрию снасти, находящейся в воде. Сложно вести визуальные наблюдения, даже с помощью средств подводной съемки. Трудно составлять грамотные графические изображения. Здесь легко попасть под гребной винт критики и утонуть в изысках сложной интеллектуальной игры в 73 хода. Но я рискну поделиться собственным опытом.

Я долго думал — с чем можно сравнить ловлю штекером леща на реках с течением. И поймал себя на мысли, что подобная ловля все больше и больше напоминает мне продуманные и неторопливые действия опытного хирурга.

Аккуратная, спокойная и правильная подача крючка с насадкой в точку ловли достигается долгой тренировкой и вдумчивой работой ума. При такой ловле необходимо, прежде всего, создать прочный мысленный контакт с нижней частью оснастки и крючка с насадкой. Реальное представление поведения этой части оснастки дает объемную картину механизма работы всей снасти.

Как ни смешно вам покажется, но снасть — это не поплавок и крючок на топе. Из всего своего опыта ловли на реке с течением родился и окреп первый и самый главный тезис. Снасть — сложная последовательная философская цепочка совмещенных факторов и предметов. Глаза — мозги — руки — штекер — топ — коннектор — свис — поплавок — оливка — подпасок — поводок — крючок. Короткая транскрипция: мозги —крючок. И эту логическую цепочку может разрушить даже случайный узелок на основной леске, поводке, не сбалансированный поплавок, поплющенный подпасок.

Еще год назад публикация такой статьи не нашла бы свою станцию назначения. Сегодня ситуация кардинально изменилась. Качественно вырос технический потенциал харьковских спортсменов и простых рыболовов. Все больше проявляется интерес к ловле рыбы на реках, из-за высокой степени коммерции закрытых водоемов. Но, при такой ситуации, даже у спортсменов, существуют консервированные страхи перед текущей водой. Последовательным алгоритмом ввода в тему я постараюсь максимально снять наболевшие вопросы и задать верный вектор действия. Постараюсь научить видеть материал. Как факт, здесь вы не увидите строгих и точных рекомендаций по подготовке снастей, отгрузке их калиброванными оливками, дробинками (SSG, SG. ), регламентированных расстояниях между ними, классическими построениями оснасток. Скучно. Это отдельная статья и вы ее увидите.

Вместо этого — интерактивная техника глубокого бурения и понимание сложных процессов ловли рыбы на быстрой воде, помноженные на творческий подход к делу.

Характер реки

Текущая вода только внешне выглядит простой и доступной. И понятной. Но сколько раз я ошибался, принимая такое положение за правило. Материализм, на поверку, оказался существенным аргументом для понимания всех живых глубинных (в буквальном разрезе. ) процессов поведения и характера воды.

Сегодня мне уже не надо простукивать дно водоема глубомером, для определения рельефа дна и глубины. Достаточно выбрать участок реки в 250-300 м и пройти вдоль береговой линии для визуального изучения характера воды. И здесь нет мелочей. Любое изменение направления потока реки, его сила, трепет и вибрация наблюдательному рыболову скажут о многом. Особенно, если зеркало воды не взволновано изменчивым ветерком. Тогда книга реки читается просто и доступно (рис. 1).

Речная долина и ее элементы

Реки обычно протекают в узких вытянутых пониженных формах рельефа, характеризующихся общим наклоном своего ложа от одного конца к другому и называемых долинами.

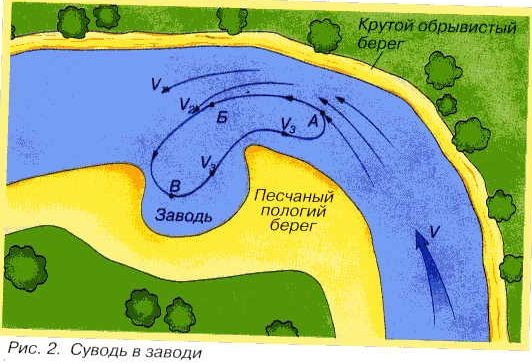

Элементами речной долины являются: дно, или ложе, долины, тальвег, русло реки, пойма, склоны долины, террасы и бровка. Дно, или ложе, долины — наиболее пониженная ее часть. Тальвег — извилистая непрерывная линия, соединяющая наиболее глубокие участки (точки. ) дна долины. Дно долины в продольном направлении пересекается речным руслом, представляющим собой эрозионную борозду, разработанную водным потоком и заполненную ее водами. Часть дна долины, заливаемая высокими речными водами, называется поймой. Склоны долины редко бывают ровными. На них часто образуются располагающиеся уступами на некоторой высоте над тальвегом более или менее горизонтальные площадки, называемые речными террасами. Очевидно, что пойма представляет собой нижнюю, или первую, террасу. Линия сопряжения склонов долины с поверхностью прилегающей местности называется бровкой (рис. 2). Особенности строения речных долин, их форма, размеры оказывают большое значение на ряд гидрологических процессов, происходящих в них, на свойства реки и особенности ее режима.

Большая или меньшая крутизна склонов долины способствует ускорению или ослаблению процессов размыва поверхности склонов долины, а, следовательно, и поступлению продуктов размыва в речное русло. Мощные аллювиальные отложения, скопившиеся в долинах рек, являются вместилищем грунтовых вод и тем самым оказывают влияние на пита ние рек грунтовыми водами. Размеры речной поймы имеют существенное значение в уровненном и расходном режиме рек. В период высоких вод поймы задерживают большое количество воды с тем, чтобы позднее отдать их реке вновь при понижении уровней, являясь, таким образом, естественным регулятором водного режима рек. На пойме в период высоких вод происходит накопление речных наносов.

Распределение глубин и элементы речного дна

Для равнинных рек характерно непрерывное чередование плесов и перекатов. Различаются следующие части перекатов (рис. 3). Вдоль более выпуклого верхней части переката располагается верхний побочень (коса. ), обычно сложенный песками (донным грунтом. ). Вдоль более вогнутого берега вытягивается верхняя плесовая лощина, представляющая собой продолжение верхнего плеса. Верхний побочень (коса. ) и верхняя плесовая .попита упираются в наиболее возвышенную часть переката — седловину, скат которой, обращенный к верхней плесовой лощине, называется верхним (напорным. ) скатом. Наиболее возвышенная часть седловины называется гребнем, наиболее пониженная — корытом переката. По нему проходит полоса наибольших глубин, называемая фарватером. Низовая часть седловины — скат, обращенный вниз по течению, образует подвалье. Этот скат более крутой, чем верхний. К седловине переката, в нижней его ч’асти, примыкают у одного берега нижним побочень, у другого — нижняя плесовая лощина. Если на перекате фарватер плавно переходит из одного плеса в другой, и оси изобат плесов находятся на продолжении одной линии, то такой перекат называется нормальным.

Жизнь в речных водах

Организмы, обитающие в реках, обычно подразделяются на три основные группы биоценозов: бентос -население дна, планктон и нектон — население толщи поды.

В размещении бентоса в реках основная роль принадлежит грунтам. К биоценозам, обитающим на твердых субстратах, относятся: а) растения: мхи, водоросли, цветковые; б) микрофауна; коловратки, ветвистоусые рачки, ракушковые, нематоды, олигохеты. тур-беллярии; в) макрофауна — сидячие: кишечнополостные, губки, мшанки и подвижные: черви, насекомые, моллюски, ракообразные и некоторые виды рыб.

Автохтонную часть планктона составляют, главным образом, представители планктонобентоса: водоросли, простейшие ракообразные, коловратки и пр. Большая часть планктона поступает в реки из стоячих и проточных водоемов, сообщающихся с рекой. В реке этот планктон подвергается отбору и приобретает своеобразные, отвечающие речным условиям черты. Река как бы отбирает некоторую определенную часть из них, создавая свой специфически]! комплекс с явным преобладанием растительной массы над живот ной формой. В растительном сегменте преобладают большей частью диатомовые, в зоопланктоне — коловратки. Внутри планктона существуют сложные пищевые взаимоотношения.

Представители зоопланктона питаются живыми водорослями и их остатками, в равной степени И бактериями. Бактерии питаются погибшими представителями зоо- и фитопланктона. Вес составные элементы планктона идут в пищу членам других биоценозов — животным бентоса и некоторым рыбам.

Он представлен в наших реках рыбами, которые, в свою очередь, делятся на жилых (туводных. ) и проходных. Проходная форма рыб характеризуется обитанием на обширных водоемах с нерестом, проходящим в речных водах. Жилая форма рыб — постоянно обитающая на определенных участках водоемов.

Мелководные участки реки

И если такое место находится ниже по течению, то задача по поиску маршрута выхода леща па мелкую воду решена (вектор 2—6—1). Как правило, локальные примыкающие точки движения из русла и ям уже имеют более тихую волу и средние глубины в 3—4 м. Теперь остается только обосновать место ловли.

Есть еще один фактор визуального определения всего характера мелководного полигона, но при абсолютном безветрии. Здесь, зеркало воды — как отражение рельефа дна и всех его неровностей. Любой поперечный или продольный бугорок на дне мелкой воды, п даже подводный куст или утонувшее бревно, сканируются струей текущей воды и отражаются турбулентными потоками на поверхности реки легкими возмущениями. Получается волновой эффект стиральной доски.

Глубоководные участи реки

Часто, за спиной крутого берега, расположены небольшие поляны и относительно чистые места. В самой вершине изгиба, как правило, самая глубоководная часть русла (точка 7). Это место обитания крупных речных лещей. Русловая яма имеет свой вход и свой выход, характеризующиеся относительным понижением высоты берега, появлением водной растительности, камыша, кустарника и деревьев. Нижний по течению вход в яму имеет, очень часто, поваленные в воду деревья и нависающие над рекой густые ветви подмытого кустарника (точка 8). Верхний по течению выход из русловой ямы, чаще всего, кучерявится водной растительностью и шумным камышом (точка 9).

Эти два участка — перспективны для ловли речного леща, который, в силу своих биологических пристрастий, проходит транзитным поездом или держится от них совсем недалеко.

Крутой и подмытый течением берег имеет, сразу под собой, значительные глубины, переходящие в лоно русла. Противоположная, крутому берегу, сторона плавно поднимается и образует мелководный участок (вектор 8 — 2 — 1).

Приведенный на рис. 1 и 2 небольшой участок реки, достаточно характерный и для многих других рек. Тактика и стратегия выбора места ловли речного леща может меняться из-за природных особенностей и изменений, биологических пристрастий рыбы, погодных условий, рыболовного пресса и многих других факторов. Подобный пример — не точная рекомендация к действию, а творческий, абсолютно осмысленный процесс чтения закономерностей природных явлений. Умение понимать воду реки — не врожденное качество, а приобретенное.

На речных водных просторах имеется достаточно много интересных мест, где можно поймать рыбу и получить массу положительных эмоций. Но есть особые места, где ваша наживка или приманка гораздо чаще встречается с пастью хищника или ртом «мирной» рыбы.

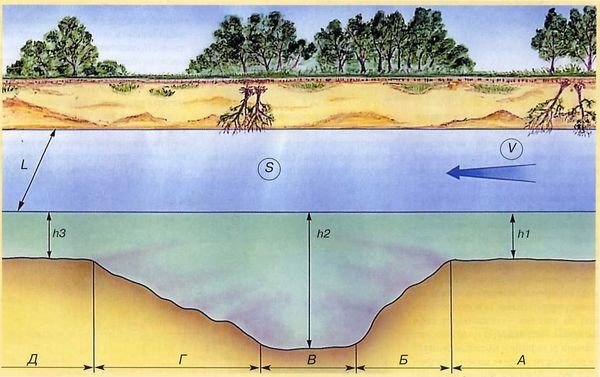

Яма — это существенное углубление в рельефе дна реки с явно выраженными составными частями. На рис. 1 изображена типичная яма. Знаком S обозначается водный горизонт в данном месте реки. Стрелкой V указано направление течения. Расстояние L — это расстояние от берега до наибольшей глубины ямы. Именно по этому расстоянию яма показана в разрезе.

Участок А с глубиной h1 называется предъямье, именно с этого участка за 20-30 м до начала участка Б, мы и начинаем свой сплав при ловле отвесным блеснением. Поклевки на этом участке не так часты, но зато мы успеваем почувствовать дно и подготовиться к участку Б. Он называется входом в яму, или свалом. Это именно то место, где наши приманки наиболее часто встречаются с речными хищниками.

Уж очень любят эти разбойники затаиться на середине свала и ожидать, как мелкая рыбешка, плывущая в придонном течении и попадающая на участок Б, вдруг обнаружив потерю дна, начнет метаться, утратит бдительность, а значит, станет их легкой, но при этом не менее желанной добычей. Как правило, более мелкую часть участка Б оккупируют жерех и щука, а более глубокую — судак и сом. В отсутствие крупных хищников на входе в яму (особенно если она не очень глубокая, до 6-8 м) не прочь поохотиться и чехонь с окунем, и, как правило, не в одиночку, а стаями. И вот тут держись! Три наживки при проходе свала были в воде, это значит, три поклевки обеспечены. А если на вашей снасти еще был надет вабик, то ничего нет необычного в том, что вы вытащите сразу две «сабли» или двух «полосатых горбылей».

Участок В — это, собственно, и есть сама яма, точнее самое глубокое ее место, определяемое глубиной h2. Здесь поклевки не так часты, как на входе, и попадаются в основном или «бель» (густера, тарань, синец), или берш. Но зато именно на этом участке ямы в дневное бесклевье вы можете отвести душу и потаскать хоть и не крупную, но часто попадающуюся рыбешку. Это же место ямы (правда, не каждой, а особой, обнаружить которую — настоящая удача, сулящая незабываемые мгновения рыбацкого счастья) является основным местом пребывания хозяина реки — сома и его нехищного соседа — красавца сазана. И хоть кормятся они в разных местах и по-разному (сом — кружа вокруг ямы на вечерних и утренних зорьках, пожирает все, что помещается в его пасть; сазан — мигрируя в илистые затоны и к ступенчатым обрывам, лакомится своей любимой перловицей), но на зимнюю спячку располагаются вместе, и именно в яме. Сначала укладываются сомы, а чуть позже к ним пристраиваются и сазаны. Существует даже мнение, что сазаны на зимнюю спячку устраиваются на спинах сомов и те это терпят. То ли из-за того, что в этот период у них настолько глубок сон, что они ничего не чувствуют, то ли в благодарность желтопузым красавцам за защиту от водных пиявок. Эти мелкие паразиты очень любят присосаться к мягкой коже сомов в момент их спячки и пить кровушку. Мне не раз приходилось вылавливать «усатых» в апреле с головами, буквально утыканными этими пиявками. Но этих паразитов прямо с соминой кожи с огромным удовольствием поедают сазаны в те зимние дни, когда температура повышается и сазан, выходя из сонного состояния должен искать пропитание. А тут его и искать не надо — вот оно перед тобой. Бери и кормись. Так ли это или не так, утверждать не берусь. Но что при подледной ловле на таких зимовальных ямах на крючки сазаны багрятся вперемежку с сомами, был свидетелем сам.

Участок Г — это выход из ямы. Место, по частоте поклевок уступающее свалу, но тем не менее достаточно добычливое, особенно по части берша и некрупного судака.

Участок Д называется послеямье — место намного интереснее, чем похожее предъямье. В летний период на этом участке (а продолжительность его определяется расстоянием 40-50 м после окончания участка Г) приманка нередко находит жереха или щуку. В апреле послеямье — излюбленное место для принятия солнечных ванн сомами и сазанами. Они только что проснулись после зимней спячки и с огромным удовольствием греются на мелководье. Но при этом ни сом, ни сазан не пропустят вашу приманку, если, конечно, она не будет очень активна, ведь они до конца пока еще не проснулись. На послеямьс сом и сазан любят порезвиться перед переменой погоды с ясной на пасмурную. Сазан исполняет «танец на хвосте» — показывает себя во всей своей красе, а «усатый», исполнив дельфиний нырок, оглушает окрестности ударом своего могучего плеса. Ловятся они в этот момент — так себе, но места своего пребывания для думающих рыболовов выдают полностью.

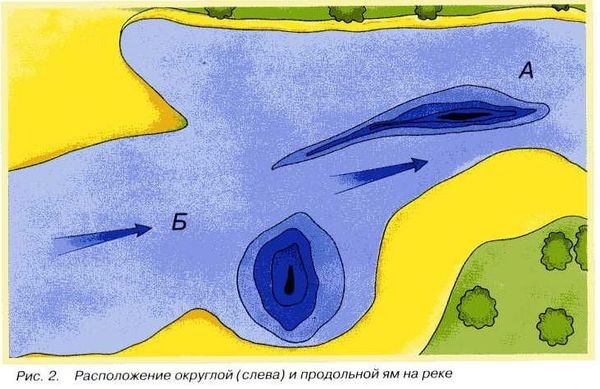

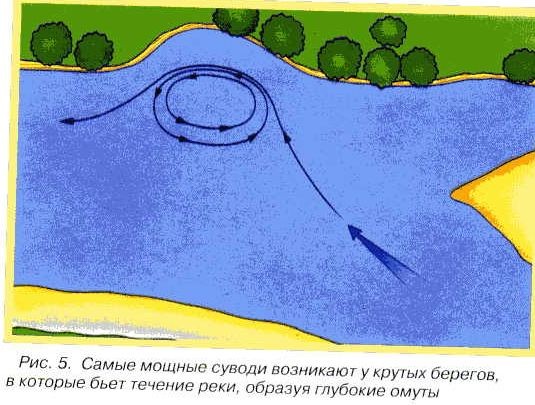

Ямы по своему построению бывают продольные (фарватерные и береговые) и округлые (как правило, береговые). Продольные выглядят в виде вытянутого эллипса (рис. 2), причем располагаются так, что большая ось составляет параллель направлению течения реки. Как правило, находятся такие ямы вдоль крутых берегов или на фарватерах судоходных проток. Протяженность их обычно варьируется в пределах 50-100 м. Но я знаю одну продольную яму, которая тянется более чем на 500 м и имеет максимальную глубину 32 м. Можно только догадываться, сколько «усатых», считая это место своим «родным домом», обживают уголки этой ямищи.

Округлые ямы (рис.2) обычно меньше продольных и по расположению более тяготеют от середины русла реки к ее берегам. У крутых берегов эти ямы называются омутами. Если же яма располагается у пологого берега (как правило, это происходит при резком повороте реки на ее внутренней излучине), то она является составной частью заводи, как бы ее формируя. Почти всегда над омутом и в заводи образуется круговая струя воды — так называемая суводь. Следует констатировать, что ямы во всех своих проявлениях являются основным местом на реке, где следует практиковать отвесное блеснение, поскольку именно этот вид лова речных хищников на данных участках реки является более продуктивным и добычливым.

Перекаты.

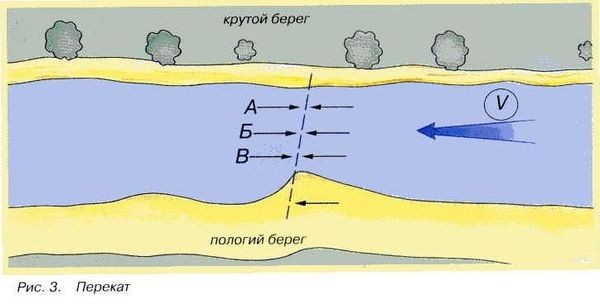

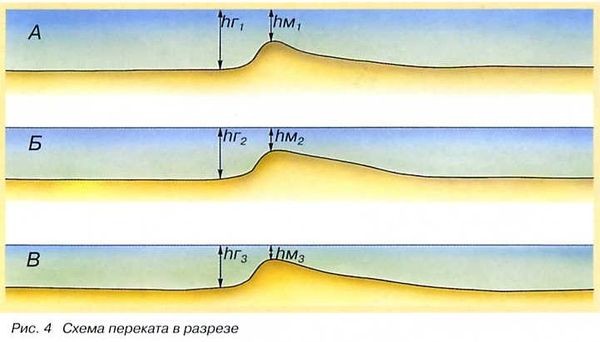

Перекатом называется мелководный участок в русле реки. Как правило, у перекатов линия изменения глубины располагается перпендикулярно (или почти перпендикулярно) направлению течения.

Нас, в случае отвесного блеснения, будет интересовать только та часть переката, где рельеф дна резко меняет глубину с меньшей на большую. Причем сам перекат должен быть исключительно «глубинным». К таковым я отношу участки реки, глубина которых составляет не менее 4 м, а перепад — до 6 м и более. Дело в том, что на более мелких перекатах данный вид лова становится малоэффективным. Мы шумом своего катера распугиваем хищников больше, чем можем привлечь на игру разнообразных наживок. На мелководье прекрасно работает снасть для ловли в заброс, ее и надо использовать. Но этот вид лова не является «героем нашего романа».

Перекаты, как правило, меняют свою глубину, не только по направлению течения реки, но и поперек этого направления (рис. 3). Они имеют большие глубины (и глубокой и мелкой своей части) у крутого берега и плавно уменьшают их по мере продвижения к берегу пологому. Схема глубинного переката изображена на рис. 4. Стрелка V показывает направление течения реки. Правый берег крутой, высокий. Левый берег пологий, песчаный. Схема 1 — это вил на перекат сверху, схема 2 изображает перекат в трех разрезах и показывает тенденцию уменьшения глубины переката от крутого берега к пологому (т.к. hr1 > hr2 > hr3 и hm1 > hm2>hmЗ).

Наибольшая сила течения реки (так называемый «прижим») находится у крутого берега, и как глубина самого переката, так и сила течения уменьшаются по мере перемещения от разреза А к Б и В соответственно. В зависимости от силы течения и глубины происходит и распределение ареалов охоты различных хищников. Щуке и окуню более привлекательна часть переката в месте разреза В. Судак и берш располагаются в центральной части, а жерех и чехонь предпочитают более глубокую и быструю его часть под крутым берегом на уровне разреза А.

Идеальным сочетанием мест для рыбалки является расположение в строении реки переката и ямы за ним. Именно ямы, а не углубления, которые всегда следуют за перекатом. Еще лучше, если расположение этих участков реки находится у крутого берега. Такое соседство этих мест создает идеальную ситуацию для крупных хищников (сома, щуки). Тяготеющие к более глубоким местам, где проводят большую часть времени, они совсем рядом имеют идеальное место для кормления. Не надо совершать длительных маршрутов к местам кормления. Не надо тратить время и силы на поиск добычи. Появился голод — два взмаха хвостом, и ты уже на перекате, мирные обитатели которого представляют из себя «изысканное и желанное блюдо».

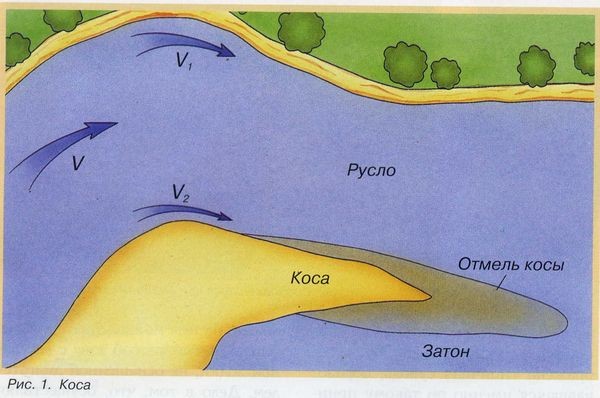

Косой называется идущая от берега узкая полоска земли, переходящая под водой в отмель. Возникают они следующим образом. Река, меняя направление своего русла, образует излучину (рис. 1), течение во внешней дуге, как более быстрое, размывает вогнутый берег, и эти мягкие породы начинают оседать па выгнутом берегу, вытягиваясь от его крайней точки вниз по течению. Это и есть коса. Косы, как правило, разделяют в строении реки основное русло от затона, или «полоя», — места, куда при весеннем половодье рыба заходит на икромет.

Место это для нашей рыбалки достаточно интересное, особенно если длина отмели, являющейся в строении реки подводным продолжением косы (и часто рыболовами также именуемая косой), имеет длину до 100—150 метров, а перепад глубин достигает 10—12 метров.

При этом та часть косы, которая расположена ближе к руслу реки и где, как правило, достаточно сильное течение,— любимое место утренней и вечерней охоты судака. В той же части, которая ближе к загону и где течения или почти нет, или даже возникает незначительная «обратка», очень любит разбойничать щука. На стыке течений, в удаленной части косы (по отношению к береговому мысу), часто разбойничают окунь, чехонь, некрупный жерех. В небольших ямах, расположенных рядом с косой (иногда и даже часто находящихся в загонах), любит кормиться берш.

Я предпочитаю ловить на косах в летнее время в ранние утренние и вечерние часы. Именно в это время происходит выход хищника на косы на жировку. Причем продолжительность такого выхода может быть очень кратковременной — 30-40 минут. Но в этот момент происходит такая концентрация хищников, что этого краткого времени бывает вполне достаточно для поимки 10— 15 приличных «клыкастых».

В марте и апреле данные места любит посещать и «хозяин реки» — сом, особенно если его зимовальная яма находится где-то рядом. На косах, в той части, где течение не такое сильное, чехонь в это время собирается в стаи, чтобы двигаться на икромет, и «усатый» не может отказать себе в удовольствии полакомиться этой любимой рыбешкой после зимнего воздержания.

В это же время, перед икрометом, косы являются теми местами, где концентрируется и лещ, причем стаи формируются одного возраста и размера. При применении мягких наживок — твистеров и темных блесен — его вполне можно ловить описываемым способом. Я целенаправленно занимаюсь этим уже не один сезон.

Любит на косе порезвиться и сазан. Особенно в августе и сентябре, сразу же после дождя при теплой и пасмурной погоде.

Таким образом, косы являются очень перспективными местами для ловли отвесным блеснением. Главное, чтобы глубины их не были менее трех метров.

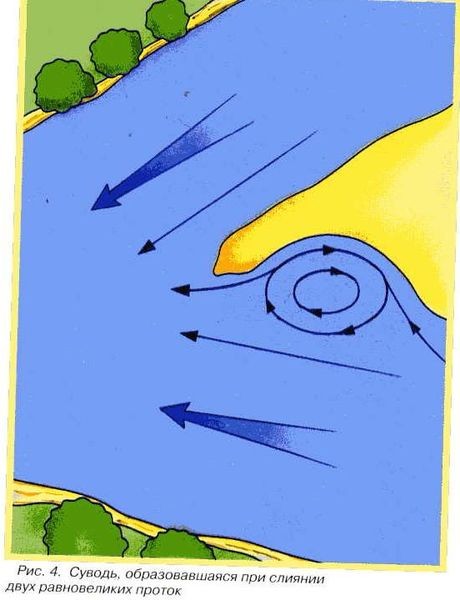

Суводью называется круговое движение воды над омутами или в заводях, иногда суводью называют заводь с ярко выраженным сильным обратным течением. Как известно, река меняет направление своего течения, ударяясь то и один берег, то в другой. И если русло реки состоит из мягких пород (а на Нижней Волге и Ахтубе речные породы именно таковыми и являются), река разрушает отбойные берега и намывает противоположные, тем самым изменяя направление русла от спрямленного к более извилистому. И вот когда русло реки начинает менять направление своего движения на угол, близкий к 90°, то на берегу, противоположном отбойному, возникает заводь с сильным обратным течением.

Для нас же это место интересно еще и тем, что только на нем можно практиковать описываемый способ лова с весельной лодки, не оснащенной двигателем. Дело в том, что, осуществляя свой «сплав» из точки А (рис.2) по основной струе течения (и желательно, чтобы линия сплава проходила как можно ближе к границе раздела течений), вы спускаетесь к точке Б, где вашу лодку и затягивает в суводь. После совершения определенного «полукруга почета» вас в точке В подхватывает обратное течение и возвращает в исходную точку заплыва, где вы опять встречаетесь с основным течением, и все повторяется сначала. Такие кольцевые сплавы вы можете осуществлять неограниченное количество раз, не пользуясь ни двигателем, ни веслами. Главное, чтобы в этом процессе «круговорота воды в природе», а соответственно, и вашего круговорота, у вас клевало. Но с клевом, как правило, на этих местах все в порядке. Причем берет на суводях рыба самая разнообразная. Та струя основного течения (стрелка V2), которая, закручиваясь в суводи, превращается в «обратку» (стрелка V3), несет с собой большое количество корма. Но так как сила прямого течения (стрелка V) мощнее обратного, то оно притормаживает корм, и он, концентрируясь, оседает в суводи. Такая концентрация кормовой базы привлекает в это место разнообразных представителей «бели» (густеру, синца, леща, белоглазку и др.), а на них, естественно, собираются и хищники. Недаром на Нижней Волге бытует поговорка: «Где есть тарань — там ищи и судака». Привлекательным для белой рыбы это место является еще и потому, что, находясь в суводи, она меньше тратит энергии на борьбу с течением.

На суводях, образовавшихся над омутами и представляющих собой бурное перемещение придонных и верхних слоев воды, я практикую ловлю крупного жереха отвесным блеснением, но вполводы. Так как на суводях водная стихия просто беснуется, поражая своей неуправляемой мощью, то мелкая рыбешка (уклейка, чехонь и т.п.), попадая в эти места и не имея возможности сопротивляться, закручивается водными потоками, становясь легкой добычей «речного корсара». Для него сильное течение и бурные потоки не помеха, он, наоборот, чувствует себя в этой стихии как у себя дома и даже несколько притупляет свою обычную осторожность, чем и стоит воспользоваться.

Если начать свой сплав по основному направлению течения — метров на 30-40 выше такой суводи — и опустить блесну не до дна реки, а где-то на 3—4 м, то появляется возможность за один-два круговых прохода (больше жерех не позволит — отойдет) выхватить двух-трех серебристых красавцев размером больше среднего. Мелкий жерех на таких местах, как правило, не охотится — он еще не способен осилить такую мощь речного потока. Именно на такой суводи мой младший сын Алексей поймал своего первого жереха и самую большую, до настоящего момента, рыбу. Этим трофеем он очень гордится, за что и был сфотографирован, а вечером награжден переходящим кубком. Жерех на два с лишним кг для рыбачка в неполных шесть лет — вполне достойный результат.

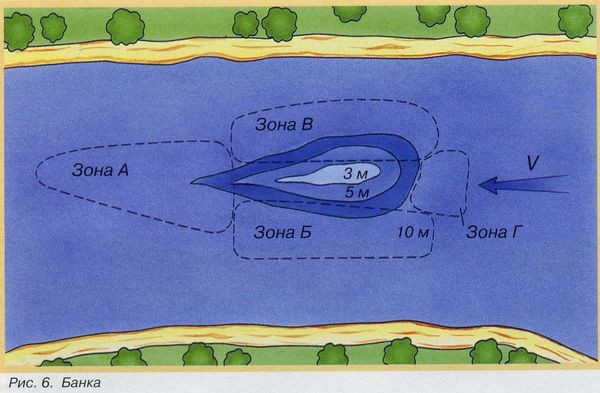

Банкой называют подводную отмель. В рельефе дна реки, особенно если реки с сильным течением, а грунт, по которому они протекают, состоит из мягких пород, банки встречаются не так часто, как правило, в затонах и заливах или как продолжение кос. При резком уменьшении уровня воды в реке многие банки превращаются в плоские островки, любимое место отдыха голосистых чаек и крачек. Но именно такие мелководные банки нас и не должны привлекать. Как и в случае с перекатами, рыболовов, практикующих описываемый вид лова, должны интересовать исключительно глубинные банки. Они встречаются в тех местах, где сама Волга или ее протоки протекают по глинистым песчаным почвам. Песок сильным течением вымывается, а глинистые почвы как раз и создают такие глубинные банки (рис. 6).

Эти места в строении реки привлекают ее представителей и как естественная защита от сильного течения (особенно мелкую рыбешку), и как место, где всегда можно подкормиться тем кормом, что приносит река и который здесь концентрируется в виде отложений в зоне А. Глубинными банками я считаю те, которые в самой высокой своей части имеют глубину не менее трех метров. Возвышение их над уровнем дна реки должно быть более двух метров.

Данное место является очень привлекательным для охоты жереха, окуня, чехони и щуки, то есть тех хищников, которые предпочитают добывать себе пропитание в средних и верхних уровнях речной воды.

Обычно я практикую следующие сплавы на банках: или начинаю ловить с самого мелкого места, сваливаясь на глубину и проходя зону А, или делаю проходы вдоль банки по зонам Б и В. Почти никогда я не облавливаю зону Г, так как течение здесь самое сильное, и, значит, это место не привлекает мелкую рыбешку, а соответственно, и хищников. И, что более важно, при блеснении на данном участке вы, как правило, зацепляетесь за донные препятствия. А это нам совсем ни к чему.

Недалеко от места расположения моей нижневолжской дачи, на слиянии Волги, ранее в этом месте полноводной и судоходной, а в настоящее время превратившейся в мелководье, и протоки Калмына, по которой проходит фарватер, находится великолепная банка. Правда, образовалась она не вымыванием более мягких порол из более вязких, а за счет того, что сила течения двух потоков воды смыла небольшой островок, превратив его в подводную отмель. Параметры этой банки просто созданы для отвесного блеснения. Глубина ее наиболее мелкой части варьируется от трех до пяти метров. А глубины вокруг отмели доходят до 15—18 метров. Причем склоны ступенчаты, с замоинами и гротиками — просто идеальное место, где может схорониться и подкормиться различная «бель». А значит, и хищнику есть чем поживиться, и он это место очень уважает. Причем в верхней части банки на ее «мели» вода порой «закипает» от жирующих окуней и мелкого жереха — очень часто эти хищники охотятся вместе. По бокам банки, относительно направления течения реки, очень любят стоять в засадах крупные щуки. Область, расположенную за банкой, разделили приличные «клыкастые» и матерые жереха — первые осуществляют свой разбой в придонной части, а вторые оккупировали верхние слои воды. Ловить в отвес на этом месте — одно удовольствие. И интересно, и непредсказуемо, и добычливо — одна беда, слишком близко эта банка расположена к фарватеру. Бывает, только начнешь сплав и увлечешься рыбной ловлей — ан нет, надо прерываться и отплывать в сторону: на траверзе появились или «самоходка», или пассажирский лайнер. А с этим на реке не шутят. Но когда движение по реке не очень интенсивное, я очень люблю рыбачить именно в этом месте.

В предыдущих номерах журнала мы рассмотрели те участки реки, которые наиболее подходят для ловли рыбы спиннингом или отвесным блеснением. Определение их местоположения на реке при определенных навыках особого труда не составляет. Чисто визуально косу выдает выступающая полоска берега и отмель, суводь — обратное течение, а яму и перекат — цвет воды над ними и размер волны в ветреную погоду. Но визуально мы можем определить только наличие этих мест, тогда как нас интересуют, во-первых, их линейные и глубинные параметры, а во-вторых, месторасположение точек перехода дна реки с одного рельефа на другой. Только такая информация позволяет более правильно выбрать место для ловли. Получить эти данные без применения специальных приспособлений просто невозможно. Какие же приборы помогают решить вставшие перед нами задачи?

Лот.

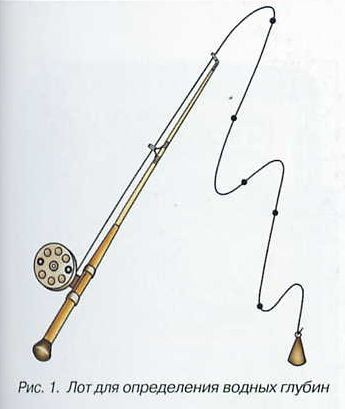

Самым простым приспособлением для определения водных глубин с древнейших времен является лот, а проще — веревка или шнур, на которые нанесены линейные размеры и на конце привязан компактный, но достаточно тяжелый груз.

До 1993 г. я пользовался лотом, изготовленным следующим образом. На бортовую телескопическую удочку, в собранном виде занимающую совсем мало места, установил небольшую инерционную катушку с намотанными на нее 50 м прочного капронового шнура белого цвета (рис. 1). На конце шнура был привязан груз весом 120 г, а сам шнур отградуирован метровыми метками разного цвета. Это позволяло при обследовании лотом интересующих мест реки с достаточной точностью определять глубины. Иногда для такой операции применяют специальные счетчики (рис. 2), устанавливаемые на ваши удилища и позволяющие измерять глубину более точно.

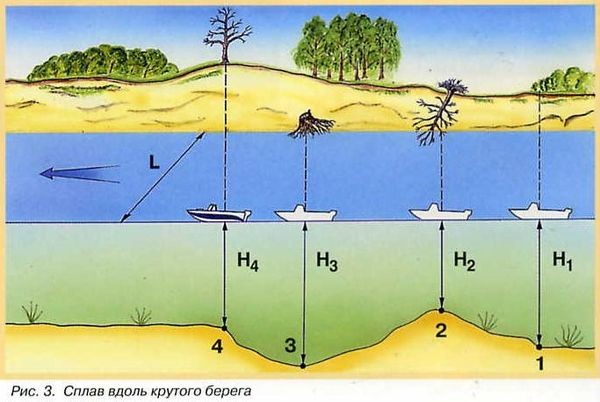

Но определить характеристики интересующих нас участков реки мало, надо их зафиксировать для использования в процессе будущего лова. Рассмотрим, как это делается. Предположим, место вашей будущей рыбалки будет проходить вдоль крутого берега (рис. 3), а рельеф дна в этом месте достаточно неоднороден. Нас на этом участке реки будут интересовать четыре точки, расположенные вдоль линии, по которой сплавляется катер. Точка 1 — это начало подъема дна, а также стартовая точка сплава. Точка 2 — самое мелкое место на участке — перекат. Точка 3 — наибольшая глубина ямы, а точка 4 — окончание участка, выход из ямы. Пройдя вдоль берега на расстояние L, мы замеряем глубины HI, H2, НЗ, Н4 и осуществляем привязку этих глубин к ориентирам на берегу реки. В нашем случае это выглядит следующим образом. Точка 1 с глубиной HI соответствует «окончанию зарослей кустарника». Точка 2 с глубиной Н2 фиксируется «большим поваленным деревом». Наибольшая глубина ямы в точке 3 с глубиной НЗ располагается прямо напротив «пня», крепко удерживающегося своими корнями за крутой берег. Точка 4 и, соответственно, глубина Н4 находятся как раз напротив «сухого дерева».

Но все эти глубины будут таковыми только в том случае, если расстояние от линии, по которой проходит наш сплав, до берега равно расстоянию L. Изменение этого расстояния как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения приведет к изменению глубин в интересующих нас точках. Ориентиры же точек останутся прежними.

Таким образом, на одном месте мы имеем несколько линий «сплава» (каждую со своим набором глубин) при одних и тех же ориентирах на берегу и можем осуществлять блеснение то одним проходом, то другим, в зависимости от того, на каких глубинах в данный момент времени и при данных погодных условиях хищник наиболее активен. Эта информация, добытая во время изучения рельефа дна, должна быть четко зафиксирована или в памяти (если ловите вы довольно часто), или в записях (если процесс лова происходит один раз в год во время отпуска). Делается это для того, чтобы во время активного лона при подходе к интересному месту, ориентируясь по заранее выбранным береговым объектам, вы успели подготовиться к встрече с хищником. А выражаться это может или в изменении длины лески, или в перемене игры приманки, или в добавлении на блесну наживки. В любом случае береговые ориентиры помогают нам сконцентрироваться именно на тех местах, где вероятность поклевки резко возрастает, а вы к этому готовы. Точно так же ориентирами на берегу надо фиксировать и все зацепистые места, дабы, «не наступая на грабли дважды», уменьшить количество оторванных блесен.

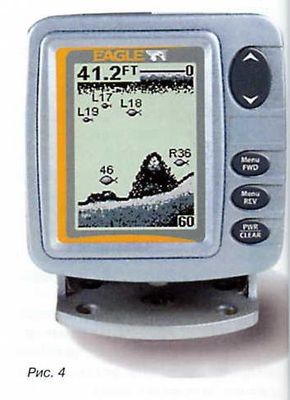

Эхолот.

Вторым прибором, позволяющим определять рельеф речного дна, его качественные и количественные параметры, является эхолот. Эти сложные электронные изделия состоят из трех основных частей: датчика, электронного блока с экраном и блока питания. На рис. 4 и 5 показаны две модели эхолотов, выполненных конструктивно в три блока и в единой конструкции.

На рис. 4 изображен эхолот Optima — одна из современных моделей в семействе эхолотов Eagle. Он снабжен широким экраном Ultravision, что дает возможность видеть подводный мир во всех деталях. Управление осуществляется при помощи различных меню и нескольких клавиш, позволяющих использовать изделие и самых различных режимах работы. Оснащается данный эхолот однолучевым 20-градусным датчиком, позволяющим иметь разрешающую способность 240 точек по вертикали — это очень хорошие показатели.

Данная модель имеет возможность подключить к эхолоту до трех датчиков, позволяющих определять температуру окружающего воздуха, температуру воды, скорость судна и многое другое.

Optima предназначена для стационарной установки на катере и запитывается от бортовой аккумуляторной батареи. Это не очень дешевое, но очень качественное и многофункциональное изделие.

На рис. 5 изображен эхолот модели Fishin buddy американской компании Bottom Line. Данное изделие выполнено в едином корпусе (имеет пять модификации разной сложности) и обладает возможностью определения рельефа дна и поиска рыбы в горизонтальной плоскости на расстоянии 40 м. Питание этого изделия осуществляется от трех обычных батареек, которых хватает на несколько часов эксплуатации. Данный эхолот, имея малый вес, герметичность корпуса и плавучесть в случае непредвиденного падения в воду, более всего приспособлен для эксплуатации на небольших, быстро собираемых или надувных лодках, которыми так любят пользоваться рыбаки-автотуристы. А именно эта группа рыбаков в последнее время более интенсивно, чем когда-либо, осваивает самые потаенные и недоступные ранее «уголки» и «местечки», расположенные по берегам Нижней Волги и Ахтубы. Выдаваемая вышеперечисленными эхолотами информация о рельефе дна, особенно в режиме текущего времени, позволяет отказаться от процесса предварительного изучения определенных мест (как в случае с лотом) и дает возможность совместить эту операцию непосредственно с процессом рыбалки. В случае дефицита времени и непреодолимого желания быстрее приступить именно к ловле рыбы, а не тратить время на слишком долгую подготовку к этому процессу, эхолот является, конечно, незаменимым помощником.

Применение этих приборов сыграло революционную роль в определении мест ловли именно при отвесном блеснении. Эхолоты позволили на бескрайних речных просторах легко отыскивать участки дна с таким рельефом, где ваша наживка ну просто не может не встретиться с хищником. Но главным достоинством этих сложных изделий является не работа в режиме «on line», а возможность фиксировать и отражать на экране наличие в водной толще различной рыбы. Причем показывает эхолот этих речных представителей с разбивкой по глубине нахождения, габаритным размерам и количеству присутствия.

Хотя, учитывая инерцию действующего в эхолотах локационного принципа обнаружения движущихся целей и погрешности, возникающие при функционировании этих систем, в достоверности некоторых параметров, выдаваемых эхолотами, можно усомниться. Но то, что эхолоты показывают вполне достоверно, так это рельеф дна и наличие или отсутствие рыбы и данном месте.

Именно этими двумя показателями эхолота я пользуюсь уже восемь лет, с того момента, как в 1993 г. на катер «Крым» установил свой первый эхолот фирмы Eagle (см. фото). На последнем же моем катере, «Морской нимфе», приобретенном в 1998г., сразу же при покупке был установлен эхолот той же фирмы, но более совершенной модели. Оба эти изделия прекрасно служат мне до сих пор. Причем как при движении по незнакомым местам на больших скоростях (эхолот показывает, хоть и с определенной задержкой, тенденцию изменения глубины реки), так и при ловле отвесным блеснением, рисуя рельеф дна и определяя наличие рыбы. А больше нам ничего и не требуется, дальше все зависит от мастерства рыбака, ну и, конечно, от рыбацкой удачи.

Если эта статья подвигнет кого-либо из читателей заняться отвесным блеснением профессионально, то настоятельно рекомендую обзавестись этим недешевым, по таким необходимым в нашем деле прибором. Причем, если ловить вы будете с малых плавсредств, то лучше приобрести одну из моделей однокорпусного эхолота из серии Fishin buddy. Эти подешевле. Если же эхолот вы будете устанавливать стационарно на большой и дорогой катер, лучше приобрести более сложную модель, например, фирм Eagle или Lowrance.