Спорные истины

Есть в рыбалке вещи самоочевидные, в которых мы с вами уверены абсолютно. Но есть и многое такое, что вызывает сомнения и дискуссии. Тут и мнения разных людей могут не совпадать, да и каждый из нас в отдельности не всегда готов решить такого рода вопрос однозначно, не усомнившись в правильности своего выбора. Поговорим о некоторых вещах такого рода. Иногда на «спорные истины» полезно бывает посмотреть более пристальным взглядом, и тогда предпочтение одного из возможных решений будет более мотивированным.

В защиту пластиковой шпули

Спиннинговая катушка комплектуется двумя шпулями, одна из них — металлическая, другая — пластмассовая. Какая из них основная? Что за вопрос! Разумеется, металлическая! Пластмассовую многие из нас если уж не сразу выкидывают, то откладывают в дальнюю коробку, как будто ее и вовсе не было. Вот если резервная шпуля тоже исполнена в металле, то такая катушка уже только по этой причине пользуется заметно большим спросом.

Почему так? Все просто: пластмассовая шпуля дешевле, а потому не вызывает доверия. Особенно сказывается на нашем ее восприятии тот факт, что все самые дешевые «радикально китайские» катушки оснащены именно пластиковыми шпулями. Плюс еще испытываешь сомнения в ее прочности, надежности. Ну и эстетика — как-то грубовато-аляповато смотрится пластмассовая шпуля на катушке.

А если подойти объективно? Первый аргумент в пользу пластиковой шпули — это ее масса. Нет, она не намного меньше, чем у металлической, но судя по тому, как мы порою придирчиво изучаем при выборе катушек их технические характеристики, минус 15- 20 г имеет значение. Тем более что эти граммы уходят из передней части катушки, что идет на пользу общему балансу снасти. Прочность? Но мы же не собираемся шпулей орехи колоть. При штатном режиме ловли именно шпуля испытывает минимальные нагрузки. Это не тот элемент катушки, который подлежит «армированию» или усилению.

Общая грубоватость исполнения? Отчасти, пожалуй, да. Но внутренняя начинка (узел фрикционного тормоза), как правило, ничем не отличается от аналогичного узла основной (металлической) шпули. Отличия касаются той кромки, через которую при забросе сбегает леска. На нем, как правило, прослеживается микроступенька, образовавшаяся из-за неидеального совмещения половинок пресс-формы. Проблема решается очень легко, в течение минуты, с помощью мелкозернистой наждачной бумаги.

А вот что касается уязвимости для ударов и прочих механических воздействий, то здесь пластмассовая шпуля, по моему опыту, даже предпочтительнее. Если не брать дорогие катушки, у которых рабочая кромка шпули защищена нитридом титана (и отнюдь не «сусальной» толщины), то алюминиевая шпуля отпечатывает на себе все контакты, будто исполненная из пластилина: вмятины, царапины. Даже при аккуратном обращении с катушкой они откуда-то все равно берутся. Некоторые из таких «шрамов» удается «завальцевать» с помощью боковой поверхности швейной иглы, но все равно о проблеме надо постоянно помнить. А вот у пластиковой шпули порог восприимчивости к такого рода воздействиям повыше, потому с нею как-то проще.

Колечко на воблере

Наверное, каждый из нас однажды заметил такую вещь: на одних воблерах нет спереди заводного кольца, на других- оно есть, причем чаще круглое, но иногда овальное. И задался вопросом: в чем смысл каждого из этих вариантов? Старые, классические воблеры Rapala шли без заводных колец. Производитель рекомендовал привязывать их непосредственно к носовой петельке воблера специальным узлом Rapala (вариант незатягивающейся петли). О том, что не помешал бы еще защищающий от щучьих зубов поводок, в рекомендациях как- то умалчивалось. А вариант «монофильная леска — затянутый узел» не давал воблеру должной свободы и искажал его игру, отсюда и свободная петля.

Потом пришло понимание того, что можно привязывать воблер и жестко затягивающимся узлом, а степени свободы добиваться использованием дополнительного заводного кольца. Наконец, следующим шагом стал переход от круглого колечка к овальному — как более прочному и более правильному по положению узла, который на таком кольце никогда не попадает на острые кромки срезов проволоки.

Но это все опять же предполагает отсутствие «антищучьих» поводков, поскольку существенно большая часть воблеров (тех же японских) предполагает ловлю не щуки, а басса, сибасса, форели и т.д. Мы же чаще всего ловим именно щуку или хотя бы вынуждены с нею считаться. Поэтому без поводка — никак. И тут не столь важно, какого он типа — из струны или какой-то другой. На овальном кольце поводок часто «закусывается», то есть заклинивается в перекошенном положении, и заброс получается испорченным. С круглыми кольцами такое случается намного реже, но все же надо снимать с воблеров кольца обоих типов. Все-таки присоединение поводка несколько меняет баланс и плавучесть воблера, а снятие кольца его хотя бы отчасти компенсирует.

Воблеры принято делить на пресноводные и морские. Поначалу мы на это деление как- то не обращали внимания, потом все-таки стали задумываться. И основной вопрос, который в этой связи вставал: а равноценны ли морские модели пресноводным, если ловить на них на наших реках и озерах?

Здесь следует сразу подчеркнуть два момента. Первый: некоторые воблеры, проходящие как «морские», отличаются от аналогичных пресноводных только раскраской и иногда крючками. Пример — хорошо всем знакомая серия X-Rap. Второй: есть чисто морские модели, которые не имеют аналогов среди пресноводных. Их отличительные признаки — более «прогонистая» (почти как карандаш) геометрия и почти обязательное наличие внутренней «начинки», призванной обеспечить максимально возможную дальность заброса.

Для начала разберемся со вторым пунктом. Я довольно много экспериментировал с чисто морскими воблерами на пресных водоемах и сделал следующие выводы. По привлекательности для нашей рыбы (щуки в первую очередь) они все же несколько уступают «обычным» воблерам. Но благодаря их сверхдальнобойности оправданны в роли поисковиков, когда ловля ведется на обширных, относительно однородных пространствах. Поэтому иметь при себе в подобной ситуации один-два морских минноу как минимум не помешает.

Что до раскраски, то морские ее варианты, как правило, более яркие, кричащие. Часто в них используется светоотражающая призмопленка. А все потому, что морской хищник, как сорока, «ведется» на все блестящее. Ну и дистанции в море таковы, что приманка должна быть заметной издалека.

Мое отношение к раскраске приманки хорошо известно: я не считаю этот фактор существенным. Однако в данном контексте делаю исключение. Избыток зрительного восприятия способен навредить и отбить у щуки желание атаковать такую приманку. Поэтому я стараюсь немного «приглушить» яркость морского воблера: или с помощью наждачной бумаги делаю его бока матовыми, или подкрашиваю их водостойкими маркерами. Вид воблера от этого, правда, становится менее «товарным», но нам им не торговать, а рыбу ловить надо.

Крючки без бородок

Когда я впервые с ними более 10 лет назад столкнулся, как- то сразу пришли на ум ассоциации с холостыми патронами, безалкогольной водкой и т.п. На платном озере в Италии таковы были правила: только без бородок. Тут же на берегу стоял ларек, где эти самые безбородые крючки продавались.

Сама идеология ловли на такие «гуманные» крючки совсем не вяжется с принятым у нас до последнего времени подходом к рыбалке. Помню, когда- то даже в периодике проходила статья, автор которой делился опытом припаивания (с ювелирной точностью!) к крючку второй бородки — с наружной его стороны. А тут совсем голое жало!

Еще вспоминаю одну историю, когда на одной из наших рыболовных фирм с японских воблеров снимали штатные «безбородые» тройники и меняли их на «нормальные». Иначе такие воблеры просто «зависали» в торговой сети. На данный момент у меня накопился объемный опыт ловли с «безбородыми» крючками и сравнения их с «бородатыми», особенно в ловле таких рыб, как форель, басс и окунь. И я бы оценил, вопреки опасениям многих, увеличение вероятности схода при переходе от вторых к первым процентов на 20-30%. При правильной технике вываживания, разумеется.

Отдельная тема — крючки без бородок и щука, поскольку эта рыба интересует нас более других. Лет шесть назад я купил в Японии воблер Chiquitita Baby — из числа тех, которых у нас не было. Потом понял едва ли не главную причину, почему в Россию никто эти воблеры не возит. Да, причина именно в «безбородых» тройниках. Я не стал их менять и ловил на этот воблер оставшуюся часть сезона. Если бы я не знал, что тройники там без бородок, то разницы, наверное, и не заметил бы. Щук, а поймал их на Chiquitita Baby не менее двух десятков, «родные» тройники воблера держали без проблем. Главное — не давать при вываживании слабины.

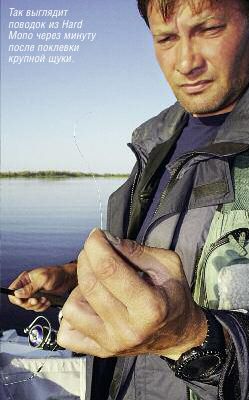

Поводки из Hard Mono

Если полистать иностранные (европейские) журналы, можно обратить внимание на то, что в фоторяде, относящемся к ловле спиннингом или на джеркбейты, довольно часто мелькают снимки, на которых четко видно, что поводок у приманки не металлический, а изготовлен из прозрачного полимерного материала. Это или так называемый Hard Mono, или особый жесткий флуорокарбон. Основная мотивация — гораздо меньшая заметность таких поводков, если сравнивать их с поводками из проволоки или тросиков, и меньшая масса, что идет на пользу балансу приманки. На счет последнего я бы, впрочем, поспорил — ведь часто в массу поводка основной вклад вносит фурнитура. В поводке из гитарной струны ее нет, а в полимерном — есть. Что же касается визуальной заметности, тут разница бросается в глаза. Но насколько это влияет на результат и каковы могут быть «побочные эффекты»?

Я догадываюсь, откуда это все пришло. Из морской рыбалки. Такая крупная и сильная рыба, как тарпон, ловится на относительно небольшие приманки и весьма подозрительно относится к поводкам из металла. Поэтому в ловле тарпона применяются поводки из толстой монофильной лески, которую зубы этой рыбы (они чем-то напоминают щетку зубов у сома) не перетирают, тогда как с «плетенкой» такое происходит.

Но мы-то щуку ловим, а не тарпона. И зубы у нее совсем другие. Тут не все так просто и однозначно.

При том, что сам я почти не использовал поводки из Hard Mono, многие мои друзья и знакомые это делали довольно часто, иногда и в моем присутствии, когда мы ловили с одной лодки. Увиденное и услышанное воспринимается скорее со знаком минус. Насколько зрительное восприятие щукой поводка заставляет ее отказываться от поклевки — вещь, мягко говоря, субъективная. На мой взгляд, ни насколько. А вот то, что щука и Hard Mono, и жесткий флуорокарбон режет — это факт. Разумеется, не так часто, как при ловле совсем без поводка, но срез поводка на каждой десятой поклевке — это все же довольно неприятно.

Резюме следующее. Я бы не советовал увлекаться неметаллическими поводками при целенаправленной охоте за щукой с джигом или воблерами. А вот если ловим судака или лососевых, а щука попадается в качестве прилова, причем относительно редко, в таких случаях полимерные поводки вполне оправданны.

Левые и правые «мульты»

Примерно пять лет назад до половины (или даже более) мировых продаж мультипликаторов, рассчитанных на подмотку левой рукой, приходилось на Россию. Не помню, откуда у меня эта информация, но на чемпионате мира по бассу 2009 г . я специально обращал внимание на комплекты снастей у наших соперников и не заметил ни одного «леворучника». На последующих чемпионатах расклад стал немного меняться: видел я «левые» мультипликаторы у венесуэльцев и испанцев.

Это я к тому, что мне на разных форумах то и дело задают вопросы, связанные с выбором «мультов», и с расположением с той или иной стороны ручки катушки. Этот момент интересует очень многих. На «мульте» ведь, в отличие от «мясорубки», ее туда-сюда не переставишь.

Я даже как-то прочел целую книгу американского автора, в которой он обосновывал преимущества леворучных «мультов». Когда тот «труд» писался, поклонники «лево- ручников» чем-то напоминали секту: их было мало, но они всячески старались привлечь в свои ряды новых адептов. Но это не очень получалось. Вот и я после прочтения книги не перешел от «правых» мультипликаторов, к которым успел привыкнуть за десяток лет практики, к «левым», хотя при необходимости могу ловить и ими.

Но постепенно число поклонников леворучных «мультов» растет, однако я бы не стал подводить под эту тенденцию теоретическую базу, так как аргументация что в пользу «левых», что в пользу «правых» не очень убедительная. Поэтому не стоит подходить к этому вопросу уж слишком серьезно. Каким будет у вас первый «мульт», к такому вы и приспособитесь. От того, правша вы или левша, ничего принципиально не зависит. Просто в мультовой ловле обе руки по значимости примерно одинаковы.

Сколько уже копий сломано вокруг необходимости его в безынерционной катушке. Тут и несовпадение мнений рядовых рыболовов, и «уколы» в адрес конкурентов в «рекламной войне»: «У наших-то катушек он есть, а вот у них. Поинтересуйтесь-ка на всякий случай!»

А если нет «бесконечника», что тогда? За последние пять- семь лет я перетестировал с полсотни «мясорубок» самых разных ценовых уровней, поэтому, во-первых, имею личное мнение относительно необходимости «бесконечного» винта, а во-вторых, за этим мнением есть статистика и мотивация. Хотел бы своим мнением поделиться.

Итак, имевший место некоторое время назад отказ Daiwa в «концепции R4» от «бесконечника», в том числе и в дорогих сериях, в целом себя оправдал. Точнее, в дорогих моделях он оправдал себя абсолютно. Именно там никаких проблем с качеством укладки не возникает, тогда как в моделях классом пониже, хотя формально кинематика в них та же самая, проблемы изредка проявляются. Выражается это в том, что сверхдорогой Exist петель практически никогда не сбрасывает, а за гораздо более бюджетным Freams KIX такой грешок водится.

В целом это отражает и более общую оценку положения дел: в катушках дорогого класса качество укладки шнура не вызывает сомнений даже при отсутствии в них «бесконечного» винта. А вот в моделях с ценником от 5000 р. и ниже наличие «бесконечника» можно считать весомым аргументом в их пользу. При прочих равных условиях катушка бюджетного уровня с «бесконечным» винтом ровнее укладывает шнур, чем та, у которой такого нет.

Сказанное, впрочем, не стоит рассматривать как основополагающий мотив для выбора. Это скорее ненавязчивая рекомендация для тех, кто немного колеблется.

Рукоятка: голая или одетая

Года три назад я опубликовал результаты опроса на тему: «Какая рукоятка лучше- целиковая или разнесенная?» Тогда как крайний вариант разнесенной была упомянута рукоятка, лишенная пробки или EVA, за исключением очень небольшого пространства у катушкодержателя и на самом конце комля. Дальнейшая проработка этого направления оказалась весьма перспективной и интересной.

«Мода», которую диктовали производители спиннингов на рубеже веков, предполагала как нечто само собой разумеющееся рукоятку, покрытую пробкой от начала и до конца, за исключением разве что катушкодержателя. Все, что отличалось от такого «стандарта», считалось ошибочным, устаревшим, следствием неудачной попытки сэкономить на сырье (пробке) и т.п. Держаться за пробку — приятно, она бархатистая и согревает. Но потом стали больше задумываться о сенсорных характеристиках удилищ. И с этой точки зрения вдруг оказалось, что пробка скорее враг, а не друг. Помнится, я сам в тот период у пары своих спиннингов прорезал в пробковой рукоятке выемку, чтобы можно было во время проводки положить палец на бланк.

Потом на этот момент стали обращать внимание разработчики спиннингов. У Berkley, например, появилась серия Skeletor, где тактильный контакт с бланком был изначально заложен в проект.

А тут еще последовала волна «разоблачений»: некоторые особо дотошные товарищи производили вскрытие рукояток серийных спиннингов (весьма недешевого класса) и обнаруживали между катушкодержателем и бланком вместо полноценного арбора (элемент, призванный обеспечить лучшую передачу «сигнала» от бланка к ладони), грубо говоря, паклю или марлю. Сенсорики спиннингу это, конечно, не добавляет. Дальнейший ход мысли примерно такой: если мы стремимся добиться от спиннинговой снасти максимальной сенсорики, выбирая для нее минимально растяжимый шнур, максимально резонирующую катушку, бланк-оптимальной геометрии из сверхвысокомодульного графита, предельно облегченные кольца, то использование пробки или EVA на рукоятке, не говоря уже про «ватную» прослойку под катушкодержателем, это очевидный откат. С «откатами» в других сферах сейчас усиленно борются или хотя бы пытаются это делать. Может, и нам тоже?

Наиболее радикальный вариант решения проблемы я подсмотрел на выставке в Осаке. Японцы предлагают крепить катушку на одну из моделей спиннингов марки Sakura. Наверное, это уж слишком — ведь возникают сопутствующие вопросы, которые непросто так вот с наскока решить. Но саму идею определенно стоит взять на вооружение.