Охота на женщин или синдром охотника.

Другой вопрос, что, как правило, время активной охоты приходится на период полового созревания, с дальнейшим оттачиванием навыков в последующие 10 лет. Дальше, в большинстве случаев, на первый план выходит желание создать крепкие стабильные отношения и обзавестись собственными наследниками. Но, конечно, далеко не все мужчины придерживаются такого «плана». Некоторые продолжают «охотится» до конца жизни. Почему так происходит, мы и попытаемся с вами разобраться.

Каждый мужчина, как и любой биологический самец, должен выполнить в жизни, как минимум, одну задачу, возложенную на него природой — осеменить самку. Надеюсь, никого не оскорбит такая биологическая терминология. Ведь все мы не только личности, но и биологические существа, и у нас есть инстинкты, как бы мы не пытались их в себе игнорировать. Так вот, одна из важнейших задач, которая стоит перед мужчиной, как представителем своего вида — продолжить род человеческий.

Этим он ничем не отличается от самцов братьев наших меньших. Например, осел будет спариваться со своими самками до тех пор, пока каждая из них не забеременнеет, даже прибегая к насилию, что вообще, не очень характерно для животных. И проявлявший до этого высокую сексуальную активность самец, тут же теряет интерес к самке, как только понимает, что та беременна.

Мужчины лишены способности инстинктивно понимать, беременна ли их женщина. Поэтому роль конечной цели в их активности получил непосредственно половой акт, как единственная возможность «забеременневания» женщины. Поэтому часто, добившись своей цели, т.е. получив «доступ к телу», мужчины теряют интерес к продолжению отношений с этой женщиной.

Но это чистая биология, а мы, все-таки существа социальные и имеем достаточно развитую индивидуальность. Поэтому инстинкт охотника редко проявляется в таком чистом виде, как я его описала. Для этого ему нужны дополнительные стимулы со стороны личности человека.

В качестве наиболее распространенной побудительной причины реализовать свой инстинкт охотника в первозданном, неприкрытом виде, лежит желание доказать собственную состоятельность и привлекательность для противоположного пола. Если я смог покорить вот эту женщину и вон ту, а вон еще одна, которая побывала у меня в постели, это, конечно же, подтверждает мою состоятельность как мужчины, самца, Дон Жуана, сердцееда, победителя и т.д. и т.п.

Навязчивая потребность завоевывать все новых и новых женщин представляет собой бессознательный способ самоутвердиться, доказать себе и другим собственную ценность. Такие мужчины будут выставлять на показ свои победы, как обычный охотник выставляет свои охотничьи трофеи. Им просто необходимо признание собственной значимости со стороны окружающих.

За столь сильным желанием самоутвердиться лежит глубоко укоренившийся комплекс неполноценности, который тщательно скрывается от всех, даже от себя самого. Эта внутренняя неуверенность в себе, существование которой он не желает признать, толкает человека снова и снова доказывать собственную состоятельность, демонстрируя власть, которую он имеет над представительницами противоположного пола, получать все новые доказательства своей неотразимости и значимости.

Но, не умея и даже не желая, боясь выстраивать близкие отношения с женщинами, такой мужчина остается весьма одинок в душе. Он ощущает это одиночество и пустоту, когда остается наедине с собой. Это еще одна причина, для чего ему нужна очередная новая женщина рядом — это способ скрасить свое одиночество, не связывая себя в то же время какими-то обязательствами.

Такое навязчивое, повторяющееся поведение, когда человек не может остановиться, а новизна отношений уже не приносит былой радости, лишает человека истинной свободы выбора и цели в жизни. Ощущение внутренней пустоты и бессмысленности жизни накапливается, нарастает скука, что заставляет искать новой остроты ощущений и жаждать новых побед, приносящих лишь временное удовольствие и чувство удовлетворения.

Такова судьба всех Дон Жуанов — блестящий фасад, скрывающий внутреннюю бедность обстановки.

Справедливости ради нужно сказать, что не только мужчины имеют комплекс охотника. Он может проявляться и у женщин, также мечтающих доказать всем (а прежде всего себе) собственную привлекательность и особую ценность. Любой мужчина, который ею не соблазнен — это вызов для ее женственности и веры в себя. Поэтому, такая женщина может быть весьма настойчива и изобретательна в деле покорения особо стойких экземпляров, тут же теряя к ним интерес после того, как желанная победа наступила. В общем, механизм все тот же, и последствия такие же…

А что вы думаете по этому поводу? Встречались ли в вашей жизни такие охотники или вы сами принадлежите к их числу?

«Охотничий инстинкт» охотничьих собак

Целью наших исследований является анализ психики животных, необходимый для создания научно обоснованной методики проверки рабочих качеств охотничьих собак

В задачи исследований входит разработка методики психологического тестирования собак, позволяющей до проведения полевых испытаний определять пригодность данной собаки к тому или иному виду охоты.

На сегодняшний день в рассмотренной нами литературе точного определения термина «охотничий инстинкт» мы не обнаружили. Очевидно, такое положение связано со специализацией различных пород промысловых собак. Но следует отметить, что от многих пород требуется широкий набор функциональных качеств.

Например, в задачу такс входит не только выгонка зверя из норы, но и преследование этого зверя по следу в случаях, когда охотник не успевает добыть животное. Аналогичная ситуация наблюдается с охотничьими лайками.

От большинства лаек требуется самостоятельный поиск животного и полайка, если охота ведется на пушного зверька, или преследование, задержка и активное облаивание (при необходимости с болевыми хватками) крупного зверя, такого, как медведь, кабан, нередко лось. При этом многие охотники и кинологи указывают на наличие у собак охотничьей страсти, без которой собака будет непригодна к использованию на промысле.

Исходя из изложенного можно прийти к выводу, что степень развитости рабочих качеств зависит от степени выраженности охотничьего инстинкта. Например, А.Т. Войлочников и С.Д. Войлочникова (1982) прямо указывают на обозначенную взаимосвязь.

На основании таких заключений некоторые кинологи рекомендуют проводить проверку развитости охотничьего инстинкта. С подобной позицией мы не можем полностью согласиться, опираясь на знание психологических основ поведения хищных млекопитающих, и считаем, что понятие «охотничий инстинкт» иногда подменяет необходимую для анализа полевых качеств терминологию.

На основе имеющихся в литературе сведений под охотничьим инстинктом следует понимать поиск зверя, его преследование (скрадывание), задержание и славливание с целью добычи. Но в охотничьем собаководстве имеется немало указаний на возможность вычленения отдельных элементов охотничьего поведения собак и развития данных элементов в самостоятельный поведенческий акт.

Например, стойка легавых оказалась возможной к самостоятельному выделению и развитию, а нападение на птицу оказалось возможным к нивелированию (ликвидации) независимо от остальных элементов охотничьего поведения данной группы пород. У фокстерьеров, такс и ягдтерьеров самостоятельному развитию поддается такой элемент охотничьего поведения, как нападение на животное. Подобное наблюдается в преследовании зверя гончими.

Изложенное указывает на то, что охотничьего инстинкта как самостоятельного и целостного явления в психике животных не существует. Под ним следует понимать комплекс инстинктов, активируемых одной мотивацией и группой сходных по направленности ключевых раздражителей (механизмов, приводящих в действие тот или иной поведенческий акт).

Таким образом, охотничье поведение имеет структуру и реализуется в основном через три инстинктивных поведенческих акта: ориентировочную реакцию (обследование нового места или местности с поиском признаков присутствия животных), инстинкт преследования и активно-оборонительную реакцию (проявление агрессии к зверю).

Необходимо отметить, что степень выраженности того или иного инстинкта во многом зависит от процентного значения типа высшей нервной деятельности (ВНД) в психике, приводящего данный инстинкт в действие (Плосков, 2004; Пермяков, Заболотских, 2006). Другими словами, каждому типу ВНД соответствует определенная группа инстинктов, и наоборот.

Следовательно, каждый инстинкт из структуры охотничьего поведения приводится в действие несколько различными группами по соотношению в них типов ВНД. Например, ориентировочная реакция определяется в значительной степени сангвинией и отчасти холерией меланхолического типа (Пермяков, Заболотских, 2007), которая часто проявляется в форме игры и придает азарт охотничьему поведению собак. Инстинкт преследования определяется флегматией, немного меланхолией, а также холерией меланхолического типа. Активно-оборонительная реакция определяется холерией и сангвинией.

Исходя из сказанного, становится понятным, что говорить о единой методике проверки охотничьего инстинкта нецелесообразно. Это связано с тем, что в таком случае необходимо применять методы, выявляющие типы ВНД, которые соответствуют той или иной инстинктивной реакции охотничьего поведения собаки.

Таким образом, употребление термина «охотничий инстинкт» к породам собак, обладающих многофункциональностью в работе, с позиции зоопсихологии некорректно. Что касается строго специализированных пород охотничьих собак, то понятие «охотничий инстинкт» вполне соответствует тому элементу охотничьего поведения, который в данной породе наиболее развит.

Иван Пермяков, аспирант, Юрий Заболотских, доктор биологических наук, профессор 10 апреля 2012 в 00:00

Уловки женщин, которые вызывают у мужчин охотничий инстинкт

Старый добрый метод «стать желанной добычей» до сих пор работает! Не волнуйтесь, он позвонит первым. Мужчинам нравится вызов, не зря они фанатеют от спорта и сражений. Им нравятся женщины, которые умеют удивлять. Это и приводит нас к старому доброму плану действий — казаться непростой добычей.

Такое поведение принесет плоды: вы возьмете личную жизнь под контроль и повысите чувство собственного достоинства. Итак, три вещи, которые делают неприступные, привлекательные женщины.

Будьте немного отстраненной

Многие девушки сходу выкладывают партнеру, что они уже очарованы и завоеваны. Не надо так. Вместо того, чтобы бегать за парнем, подождите, пока он сам придет к вам. Заставьте его добиваться вашего внимания. Если он не готов к этому в начале отношений, то и потом ничего не изменится.

Неприступные женщины никогда не кажутся слишком заинтересованными. Они не начинают писать мужчине сразу после прощания, и уж тем более не ведут его в постель на первом свидании.

Если вы волнуетесь, что холодность отпугнет потенциального избранника, тогда отпустите его — он все равно не стоил вашего времени.

Будьте немного скептичной

Это касается безопасности вашего сердца и физического благополучия. Не принимайте все, что он говорит, за чистую монету. Люди постоянно лгут — чего уж скрывать, мало кто кристально честен в начале отношений — и мы не всегда знаем, во что впутываемся.

Задавайте вопросы и выясните, действительно ли человек тот, за кого он себя выдает. Держите его на расстоянии, пока не почувствуете себя комфортно. И не сообщайте незнакомцам свои личные данные — адрес и номер телефона. Поддерживайте связь с помощью мессенджеров. Заведите специальный аккаунт для общения с потенциальными партнерами. Так вы защитите свою ленту друзей от навязчивых ухажеров.

Будьте немного погруженной в дела

После того, как мужчина показал свою решимость завоевать вас (кто кого завоевал!), велик соблазн «сдаться» и сойти к привычному формату общения — переписке 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

Однако остановитесь. Ваше время ценно, и не стоит его бессмысленно растрачивать на мужчину, имя которого вы даже не вспомните через 20 лет. Пусть он сначала докажет, что достоин вашего свободного времени. Так что ничего страшного, если вы отправите его звонок на голосовую почту, а перезвоните лишь на следующий день. Если это его оттолкнет, то — скатертью дорога .

Поверьте, вы достойны усилий, чтобы узнать вас получше.

Когда приходит охотник.

Не так давно мне на глаза попался интересный материал об исследованиях американских военных психологов. Оказывается, что у людей, призванных на военную службу, возникают практически те же самые психологические комплексы, что и у тех, кто пришёл заниматься в секцию рукопашного боя. А именно: страх быть покалеченным и страх покалечить кого-либо. И лишь 2% людей не испытывают влияния таких комплексов и являются, по сути, прирождёнными солдатами. Всех их отличает специфическое отношение к врагу, они легко идут в бой, убивают, не испытывают угрызений совести, не боятся смерти и совершают подвиги. Американцы стали целенаправленно искать таких людей среди граждан страны и предлагать им поступить на военную службу. В кругах специалистов психологию этих «рэмбо» окрестили «психологией охотника».

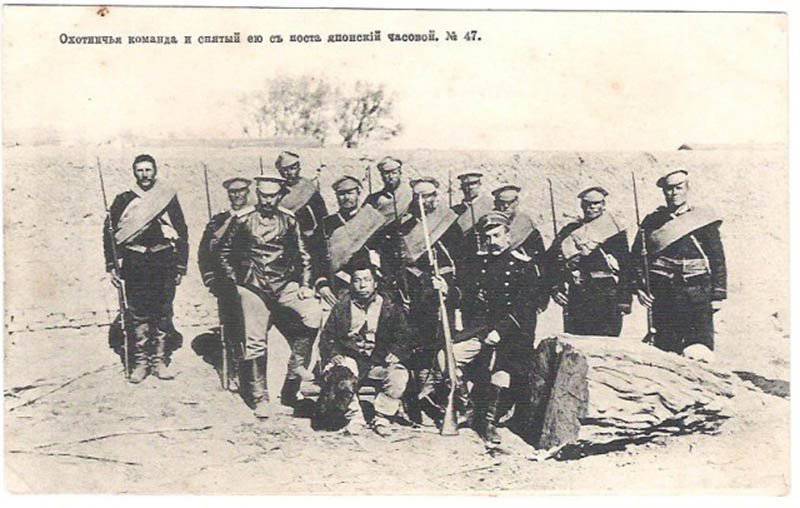

Наша армия так же не обошла стороной «охотников». Прообраз современного спецназа – охотничьи команды императорской армии, укомплектованные только добровольцами из числа самых отъявленных смельчаков. При чём, именно там сформировался особый военный обычай – проводить отборочный экзамен на право называть себя «охотником», так же как и сегодня, бойцы элитных подразделений подтверждают право ношения крапового берета. В «Военном вестнике» ( 10-й номер за 1940 год) офицер Красной Армии Вамор описывает в подробностях эти испытания. Его отец был начальником охотничьей команды, и поэтому Вамор-младший сызмальства приобщался к армейским будням. По этим описаниям мы видим, что в «охотники» попасть было очень не просто: требовалась исключительная физическая выносливость, владение маскировкой, целый комплекс навыков, необходимых разведчику, владение огнестрельным оружием, достойное настоящего снайпера… Тестировалась даже психологическая устойчивость: кандидатов заставляли прыгать в реку с высокого обрыва! С тех пор прошло более 100 лет, но и сейчас бойцы спецназа проходят испытание высотой.

Почему эти отборные подразделения получили наименование «охотничьих команд»? Что общего между воином и охотником? Для ответа на этот вопрос нам предстоит провести целое исследование, и начнём мы, пожалуй, с историко-этимологического словаря современного русского языка.

Слово «охота» имеет два значения. Первое — «желание». До сих пор, руководствуясь этим значением, мы в разговорной речи выражаем проявление своей доброй воли совершить какое-либо действие: «Мне охота. » С этой позиции, «охотник» — человек, изъявляющий желание, то бишь доброволец. Именно добровольцев в русской императорской армии именовали «охотниками», таким же званием нарекали тех, кто подряжался для выполнения особо опасной миссии. И как тут не вспомнить Лермонтова:

Оцепили место в двадцать пять сажень,

Для охотницкого бою, одиночного.

Бойцы-охотнички — это те, кто изъявлял желание выйти «на кулачки», народ потешить и себя показать. То есть любители подраться.

Но пришла пора и для второго значения слова «охота». Открываем тот же словарь и читаем: «охота» — выслеживание дичи. В этом смысле термин «охотник» применяется нами куда чаще. Под охотником мы подразумеваем человека с ружьём, прочёсывающего леса и рощи в поисках объекта охоты. Но что движет современным охотником? Ведь, на сегодняшний день, охота уже не служит инструментом выживания и поддержания благосостояния. За исключением глухих районов тайги. А движет охотником всё то же ЖЕЛАНИЕ, то есть душевный порыв, влекущий его снова и снова за пределы городской черты. А другими словами, инстинкт, доставшийся нам от наших первобытных предков. Благодаря этому древнему инстинкту, охота, являясь безусловно атавизмом, продолжает существовать, как форма поведения. А что же делать? Мы, считая себя венцом творения, остаёмся, прежде всего, животными и в своей деятельности руководствуемся, прежде всего, инстинктами.

Итак, мы вправе говорить об «инстинкте охотника». И о том, что у определённого контингента лиц он явно выражен, выражен настолько, что заставляет их разменивать тепло и уют домашнего очага на холод и сомнительное ожидание зверя в ночных засидках. Уверен, тот же самый инстинкт заставлял во все времена молодых людей связывать свою судьбу с риском военной доли. Не зря тот же самый Вамор охарактеризовал бойцов охотничьих команд, как сорвиголов. Между прочим, выгуливая своего пса, обратите внимание на то, что он постоянно занят именно охотой, хотя она всегда безрезультатна. Получая свой обед из рук хозяина, собака на прогулке всё равно влекома инстинктом, превратившим её в хищника. Так и в человеческом обществе, есть те, кто взывает к разуму: «Зачем?», в противовес «хищникам», вновь и вновь уходящим на охоту. Пусть даже в холостую. Ведь здесь важна сама возможность проявления себя охотником, то есть возможность соответствовать своей природе. И это сильнее разума.

Кстати, отмечу, что именно охота на зверя являлась одной из основных дисциплин, позволяющих держать в постоянной форме личный состав охотничьих команд. Таким образом, инстинкт охотника прочно был увязан с профессиональной деятельностью военного.

Хотя, почему «был»? Война и охота всегда были приоритетом благородного слоя общества! Изучая армейские системы рукопашного боя, натолкнулся на факт взывания специалистов всё к тому же охотничьему инстинкту. Тот, кто его имеет, к войне относится, как к охоте, а к врагу, как к зверю. Именно эта особенность психики позволяет легко лишать жизни живое существо. Без посттравматического синдрома. Человек, относящийся к противнику, как к объекту охоты, перестаёт воспринимать его, как себеподобного, а себя уже не называет убийцей.

Кстати, очень интересный момент охотничьей культуры. Охотник никогда не признаётся в убийстве. Он говорит: «Я добыл оленя. Я взял кабанчика.» Не говорит: «Я убил!». Потому что убивают себеподобных, а это — табу!

Вот мы и подошли к тому, с чего начали. К психологическому комплексу, не позволяющему большинству наших сограждан самозабвенно лупцевать друг друга в полный контакт на спортивных рингах. У любого биологического вида есть генетически запрограммированная программа сдерживания внутривидовой агрессии. «Убивать можно других, таких же, как я — нельзя!» — вот, что каждому живому существу вторит голос природы. Именно это сдерживание не позволяет иерархические разборки превращать в уничтожение своего генофонда. Поэтому и человеку бывает так трудно перешагнуть ту грань, за которой, возможно, чья-то смерть. Можно это списывать на воспитание, но посмотрите: такие вещи творятся и в дикой природе. Это инстинкт и не более. Совершая убийство, человек оказывается не только вне юридического закона,но и вне морали. Когда же мы ввязываемся в драку, наше подсознание воспринимает всё происходящее, как безусловную угрозу для жизни, а сознание мечется под грузом растущих сомнений: что же будет?!

И только охотнику эти сомнения не знакомы. Он хищник по-природе, и его инстинкт — это инстинкт убийцы! Когда охотник делает свой выбор и берёт в руки оружие, он поднимает себя над врагами, превращая их просто в дичь. Драки не будет, будет охота.

Вы спросите, а почему же тогда в среде охотников не принято называть охоту убийством? Всё дело в политкорректности. Убийца — термин, в общепринятом смысле, крайне негативный. Никто же не называет героев войны убийцами, за исключением недобитых пацифистов (да простят мне мою хищную натуру!). А ведь воин убивает, но делает он это, в отличие от бандита, во благо общества. То есть ради выживания всё той же «популяции». Обратите внимание: реализация охотничьего инстинкта в интересах общества! Вот для чего создавалась и развивалась охотничья культура!

Вы уже, наверное поняли, что я не развожу понятия «охотник» и «воин», для меня это синонимы. А «инстинкт охотника» — тоже самое, что и «инстинкт убийцы», термин, на этот раз, знакомый всем практикующим тренерам. И опять он при шёл от американцев. По их утверждению в спорте наибольших результатов добивается тот, в ком наиболее силён инстинкт хищника, свирепого и кровожадного, не признающего авторитетов, сметающего любого конкурента со своего пути, дерущегося до конца и никогда не признающего поражений. Сегодня «инстинкт убийцы» развивают в своих подопечных даже тренера по спортивной гимнастике. В противовес нашему травоядному: «Главное — не победа. »

Резюмируя всё вышеизложенное, подчеркну жизненно важную необходимость отстраивания и расширения влияния на массы воинской культуры. Человек, относящийся к тем самым бесстрашным и агрессивным 2%, может стать как воином, героем и защитником закона, так и бандитом, аморальным хищником и беспринципным убийцей. Всё зависит от той среды, которая его взрастит и воспитает. Инстинкт охотника будет реализован в полной мере, такова воля природы.