- Собирательство в первобытно-общинном обществе

- Присваивающее хозяйство — это что? Присваивающее хозяйство: определение

- Что являет собой присваивающее хозяйство?

- Как возникло присваивающее хозяйство?

- Особенности деятельности

- Виды присваивающего хозяйства

- Рыболовство

- Охота

- Собирательство

- Неолитическая революция

- Глава 1. ПЕРВОБЫТНОЕ ХОЗЯЙСТВО: ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ, ЧЕРТЫ И ОСОБЕННОСТИ

Собирательство в первобытно-общинном обществе

Американский историк 19 столетия Морган впервые доказал, что род – основа первобытно-общинного строя, а экономическая основа строя – общинная собственность.

Первые шаги человечество в хозяйственной деятельности делало с помощью присваивающих форм. Понадобилось огромное количество поколений для перехода к производящей форме хоздеятельности.

Собирательство являлось присваивающей формой хозяйства, однако с увеличением доли скотоводства и земледелия эта форма играла все меньшее хозяйственное значение.

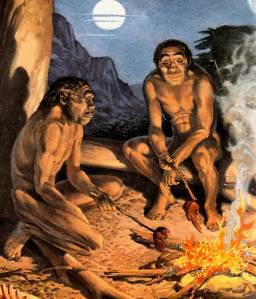

В начале формирования первобытно-общинного общества собирательство носило случайный характер в целях личного непосредственного потребления: собирались съедобные плоды, корнеплоды, стебли, улитки, ягоды, личинки. Намного позднее собирательство стало более планомерным: собирались плоды по мере их созревания, создавались запасы впрок. Собирательство, которым занимались женщины, давало практически всегда благоприятный результат. Мужское занятие охотой не всегда оканчивалось удачей.

В первой половине 20 века немецкий исследователь Суматры Фольц так описал хозяйственную жизнь первобытного племени кубу. Это племя кочевало, постоянно переходя с места на место в поисках богатой созревшими плодами местности. Вечером они сплетали из ветвей своеобразный защитный купол-зонт, который защищал людей от дождя и ветра. Все свои силы и помыслы кубу растрачивали на то, чтобы найти пропитание. Пищей им служили: ягоды, фрукты, клубни и корни, которые кубу научились откапывать заостренными палками. Не гнушались люди этого племени поедать лягушек, ящериц, личинок жуков и бабочек, гусениц, рассматривая их, как отличное дополнение к рациону. Бывали случаи, когда кубу разоряло птичьи гнезда, ловило в местных ручьях раков, крабов, рыбу. Вообще, необходимо отметить, что у кубу охота и рыбная ловля занимали несущественное место вследствие неразвитости орудий труда. Чтобы хоть как-то прокормиться, народ кубу с утра до вечера занимался собирательством всего, что годилось в пищу. Когда наступали в этом отношении благополучные дни, то есть пищи было много, туземцы наедались впрок, до отвала. Однако в плохие дни часто ложились на ночлег голодными. В этом племени ни у кого даже мысли не возникало, что можно сделать запас, к примеру, бананов или клубней. Кубу собирали пищу лишь для утоления голода, и съедали все собранные продукты питания.

У племен, живших в северных широтах, хоздеятельность была несколько другой.

Так, известный исследователь Камчатки 18 века, описал подробно камчадалов, не преодолевших тогда первобытную стадию развития. Он писал, что это племя использовало лишнее время, оставшееся после рыбной ловли, на собирательство трав, корней, ягод не только в целях питания, но и лечения.

По осени рвали женщины-камчадалки крапиву, зная ее разнообразные и вкусовые и лечебные свойства. Эту траву после сбора мочили, мяли, обдирали и помещали в сухие проветриваемые места в своих жилищах. Женщины также ходили по тундре, искали мышьи норы и вынимали из них корни лилий.

По весне женщины в тундре собирали черемшу и некоторые другие молодые травы. Женщины этого племени питали большое пристрастие к зелени, практически не вынимали ее изо рта. Возможно, у первобытных племен было интуитивно нащупанное понимание, как избежать витаминного голода (цинги). Целыми днями собирали они травы, приходили домой с полной ношей, но всему находилось применение.

Присваивающее хозяйство — это что? Присваивающее хозяйство: определение

Многие исторические факты свидетельствуют о происхождение человека от животных. Еще 2 млн лет назад он начал выделяться среди себе подобных прямохождением, совершенствованием рук и мозга. Постоянные изменения происходили и в сфере добычи пищи. Одним из способов обеспечения существования являлось присваивающее хозяйство. Что это такое и к чему оно привело – описано в этой статье.

Что являет собой присваивающее хозяйство?

Присваивающее хозяйство – это тип деятельности первобытного человека, который характеризуется присвоением всех даров природы для поддержания существования. Человечество занималось им еще в эпоху палеолита. Тогда численность населения была еще незначительной, проблем со средствами для существования не возникало. Люди брали от природы все, что могли, и это было справедливо. Ведь она предоставляла свои плоды, а человек их собирал.

Как возникло присваивающее хозяйство?

Согласно теории Дарвина собирательство и охоту человечество позаимствовало от зверей. Руководствуясь природными потребностями, люди использовали присваивающее хозяйство. Это подтверждено многими раскопками и историческими фактами. Но как бы ни сравнивали первых людей с животными, человек никогда не присваивал природные богатства «голыми руками».

Согласно историческим документам, еще на самых ранних этапах своего существования человечество придумывало разные орудия труда, которые бы упрощали повседневную жизнь. Например, древние африканцы раскалывали камни таким образом, чтобы получить острые края для быстрого расчленения туши убитой дичи. Со временем люди изобретали все новые хозяйственные предметы и научились использовать природные ресурсы для жизненных потребностей. У них даже были иглы, чтобы мастерить себе одежду из шкур убитых зверей.

Еще довольно длительное время все племена и народы вели присваивающее хозяйство. Производящее хозяйство возникло лишь V тыс. лет до н. э.

Особенности деятельности

Ученые определили много важных особенностей, которыми обладало присваивающее хозяйство. Такой тип хозяйства характеризуется следующими чертами:

- коллективная деятельность;

- ведение его всеми жителями племени, поэтому все присвоение делится поровну;

- люди и природа находятся в равной зависимости;

- для присвоения используются исключительно каменные орудия;

- развитие технического прогресса, хотя и медленными темпами;

- дифференциация труда по возрастному и половому признаку.

Виды присваивающего хозяйства

Различают несколько отраслей, которые входят в присваивающее хозяйство. Это собирательство, рыболовство и охота. Основными древними занятиями людей являлись охота и собирательство. На разных этапах развития и в различных климатических условиях соотношение этих видов деятельности могло отличаться.

Рыболовство

Во многих племенах рыболовство являлось главной отраслью хозяйства. Человечество успешно осваивало реки, моря, научилось ловить рыбу в больших объемах. Заметные изменения приобретают рыболовные орудия: появляются сетки, крючок, лодка с веслами. Рыболовство упростилось так, что им могли заниматься даже дети. Некоторые племена верили в наличие разных богов, отвечающих за погоду или урожай, и приносили им жертвы в виде добычи. К ним относились и рыболовы.

Охота

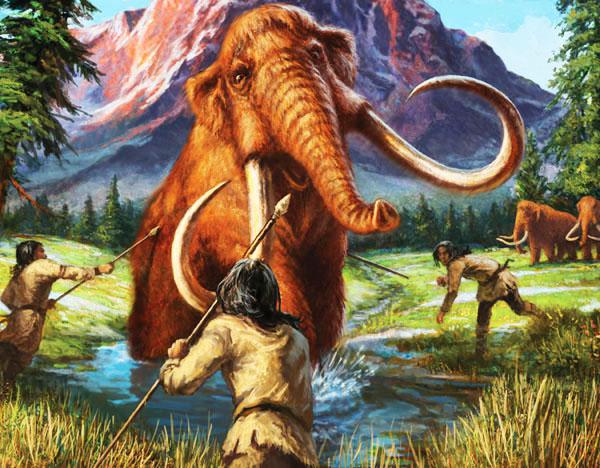

По мере изобретения новых орудий охота проходила все легче и не занимала много времени, а племена быстрыми темпами могли передвигаться и осваивать новые территории. Люди начали изобретать всевозможные ловушки, придумали загонную охоту, начали делать резцы, ножи, каменные топоры, копья.

Продуктивность охоты значительно возросла после изобретения копьеметалки, которая представляла собой палку с упором. Благодаря специальной форме копье летело в жертву со скоростью стрелы. Копьеметалка считается первым механическим орудием, которое дополнило мускульную силу человека.

В конце палеолита существенно изменились климатические условия, и наступила эпоха оледенения. Люди начали искать новые земли, где можно было комфортно обитать и вести присваивающее хозяйство. Определение таких мест было важным моментом, поскольку средств для существования не хватало, а время, затраченное на поиски, могло стоить жизни всего племени.

В эпоху оледенения люди охотились преимущественно на северных оленей и диких лошадей. Чтобы поймать этих животных, племена использовали загонную охоту. Она позволяла отловить большое количество зверей за короткий промежуток времени. В холодную пору животные были ценной добычей не только в качестве пищи. Они обеспечивали людей шкурами и мехом для обогрева тела и обустройства жилищ. Северные олени служили средством передвижения при совершении сезонных кочеваний. Так, в жаркую пору года люди передвигались поближе к тундре, а зимой искали лесные зоны. Благодаря поискам лучших условий жизни человечество осваивало новые земли.

После отступления ледника началась эра мезолита. Олени уходили за ледниками, а за ними ступали охотники. Часть людей оставалась на месте, приспосабливаясь к присваиванию мелких животных. В эпоху мезолита человечество изобрело бумеранг, лук и стрелы и. Эти технические достижения сделали человека опаснее для окружающего животного мира. Также в указанный период человек сумел приручить первое животное – собаку. Она стала верным и незаменимым помощником в охоте.

Собирательство

После отступления ледника и общего потепления наступили благоприятные условия для развития собирательства. Во многих племенах оно являлось приоритетной отраслью, на которой держалось все присваивающее хозяйство. Это занятие включало не только поиски продуктов питания, но и их обработку, и приготовление пищи. Объектами для собирательства являлись дикие плоды и ягоды, орехи, зерна, травы, корнеплоды, листья, водоросли, грибы, яйца птиц, насекомые, лягушки и ящерицы, раки, улитки, мед диких пчел. Часто такая пища была основой питания первобытных людей, а само собирательство являлась более надежным источником существования, чем охота и рыболовство.

Этой отраслью хозяйства в основном занимались женщины и дети. Однако в некоторых случаях обязанности все-таки выполняли исключительно мужчины. Например, для собирания дикого меда требовалась физическая сила, чтобы залезть на дерево или скалу. Собиратели также изобретали разные орудия и приспособления для ускорения процесса заготовки пищи. Так, в этой отрасли хозяйства широкое распространение получили каменная зернотерка, мотыга, жатвенные ножи.

Неолитическая революция

Благоприятные климатические условия в конце мезолита способствовали развитию присваивающего хозяйства. С этого периода человечество развивалось стремительными темпами. Племена динамично разрастались и начали ощущать нехватку природных даров. Даже в районах обитания стадных животных и на морских побережьях пищи не хватало. В таких условиях было невозможно вести присваивающее хозяйство. Определение новых территорий решало вопрос с пищей лишь частично. Это и есть важная особенность эпохи присваивающего хозяйства – человек мог жить только в местах распространения животных и растений. Такая природная зависимость в скором времени начала сдавливать развитие общества и окружающий мир.

В сложных условиях выживания люди стали все больше внимания уделять растениям, которые давали много плодов: рис, пшеница, ячмень. Они поняли, что необязательно искать земли с дикими зерновыми культурами, если они хорошо всходили в земле около поселения. Так люди научились сами сеять, обрабатывать, удобрять урожай, защищать посевы от птиц и зверей. Таким образом человечество освоило земледелие.

Приручение диких зверей завершает эпоху, в которой существовало присваивающее хозяйство. Домашние животные часто использовались не только как основа питания, но и для выполнения физической работы. Например, для обработки земли или в качестве средства передвижения.

Освоение земледелия и скотоводства считается важнейшим процессом в развитии человечества. Он вошел в историю как «неолитическая революция».

Глава 1. ПЕРВОБЫТНОЕ ХОЗЯЙСТВО: ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ, ЧЕРТЫ И ОСОБЕННОСТИ

Первобытнообщинный строй – самый продолжительный период развития человечества. Он начинается с момента появления человека на земле и завершается формированием классового общества и возникновением государства. Большая часть истории человечества приходится на период первобытности. Если ее представить в виде суток, то окажется, что государства с их городами, письменностью, постоянно развивающейся техникой и сложно организованным обществом появились, да и то лишь на крохотных пятачках Земли, всего за три минуты до окончания суток.

Первобытнообщинный строй характеризуется следующими признаками:

• низким уровнем развития производительных сил и медленным их совершенствованием;

• низким темпом развития общества;

• коллективным присвоением природных ресурсов и результатов производства;

• уравнительным распределением, социальным равенством;

• отсутствием частной собственности, эксплуатации, классов и государства.

Периодизация истории человечества на стадии первобытнообщинного строя довольно сложна. Известно несколько вариантов. Чаще всего пользуются археологической схемой. В соответствии с ней история человечества делится на три больших этапа в зависимости от материала, из которого изготовлялись орудия труда:

каменный век: 3 млн лет тому назад – конец III тысячелетия до н.э.;

бронзовый век: конец III тысячелетия – I тысячелетие до н.э.;

железный век: I тысячелетие до н.э.

Последние два этапа связаны с появлением первых государственных образований. Хронологически первобытное общество совпадает с каменным веком. В нем можно выделить три периода:

1) палеолит (древний каменный век): 3 млн – 12 тыс. лет до н.э.;

2) мезолит (средний каменный век): 12–8 тыс. лет до н.э.;

3) неолит (новый каменный век): 8–3 тыс. лет до н.э.

У различных племен и народов появление определенных форм труда и общественной жизни происходило в разные периоды. Вместе с тем для всех первобытных обществ характерно наличие ряда общих черт. Во-первых, основной формой хозяйственной практики являлось присваивающее хозяйство, которое отличалось тем, что человек лишь пользовался природными ресурсами, не производя материальных благ. Во-вторых, основой производственных отношений первобытного строя была коллективная, общинная собственность на орудия труда и средства производства, характеризовавшаяся низким уровнем и медленными темпами развития производительных сил, уравнительным распределением материальных благ.

Самый длительный период – палеолит (3 млн–12 тыс. лет до н.э.). Первыми формами хозяйственной деятельности человека были охота, рыболовство и собирательство. Археологические находки позволяют судить о приемах и объектах охоты. На первых порах она носила загонный, специализированный характер. Последнее связано с преобладанием определенного вида животных, например оленей, слонов, мамонтов и т.д. Практиковались коллективные приемы охоты. Копье было главным орудием охотников. Собирательство дополняло скудный рацион первобытного человека питательными злаками и кореньями.

Важнейшей чертой, отличающей человека от животного, является умение изготавливать орудия труда. Считают, что первые каменные орудия появились около 2,5 млн лет назад. Это были камни с острыми краями и отщепы от них. Такими орудиями можно было срезать ветку, снять шкуру убитого животного, расколоть кость или выкопать из земли корень. Их набор был невелик. Человек, изготавливающий эти орудия, получил название «человек умелый» (homo habilis).

Около 1 млн лет назад появился новый вид предчеловека – питекантроп (обезьяночеловек). Это существо напоминало еще животных. Оно было покрыто шерстью, имело низкий лоб и сильно выдающиеся вперед надбровные дуги. Но размер его мозга был уже довольно большим, приближаясь к размеру мозга современного человека. Питекантроп научился делать различные орудия труда из камня – рубило правильной формы, скребки, резцы. Ими можно было рубить, резать, строгать, копать, убивать животных, снимать шкуры, разделывать туши. Со временем количество орудий возрастало. Уже в раннем палеолите (3 млн лет – 200 тыс. лет до н.э.) некоторые археологи выделяют набор орудий с 30–40 функциями. В эпоху среднего палеолита (200–40 тыс. лет до н.э.) появились треугольные, пластинчатые и заостренные остроконечники, рубила, копья.

Развитие трудовых навыков, способность мыслить, планировать свою деятельность позволили людям приспособиться к жизни в разных климатических условиях. Они жили в холодных областях Северного Китая и Европы, в тропиках острова Ява, пустынях Африки. Во время существования питекантропа начался ледниковый период.

Примерно 100 тыс. лет тому назад значительную часть Евразии занимал огромный ледник толщиной до двух километров. В это время образовались снежные вершины Альп и Скандинавских гор. Из-за образования ледников понизился уровень Мирового океана, между разделенными прежде водой участками суши возникли сухопутные «мосты», по которым люди смогли проникнуть на новые территории. Суровый климат научил человека использовать природный огонь, а затем и добывать его. Огонь согревал первобытных людей, защищал от зверей, помогал охотиться. На огне начали готовить пищу, которую прежде ели сырой. Использование жареной и вареной пищи способствовало физиологическим изменениям человека.

Около 250 тыс. лет назад питекантроп уступил место древней разновидности «человека разумного» (homo sapiens) – неандертальцу. Он уже мало отличался от современного человека, хотя был грубо сложен, имел низкий лоб и скошенный подбородок.

Когда 35–10 тысячелетий тому назад закончилось таяние ледника, установился климат, близкий к современному. Использование огня для приготовления пищи, дальнейшее развитие орудий труда, а также первые попытки упорядочения отношений между полами существенно изменили физический тип человека. Именно к тому времени завершился процесс антропогенеза – превращения предчеловека в «человека разумного». Люди, вытеснившие неандертальцев 40–30 тыс. лет назад, уже не имели черт, придававших их предшественникам несколько звероподобный облик. Тогда же, очевидно в результате приспособления к природной среде, сформировались существующие и поныне европеоидная, негроидная и монголоидная расы. Люди заселили все континенты, проникнув в Австралию и Америку.

Основным занятием людей оставалась охота. Ее эффективность в этот период повысилась благодаря появлению копьеметалки. Широко использовались ловушки, западни, ямы, ловчие изгороди, сети. При помощи гарпунов, сетей, примитивных рыболовных крючков они ловили рыбу.

Высокого уровня достигла техника изготовления каменных орудий. Многие из них делались из пластин правильной формы, которые отделяли, «отжимали» от ядрищ призматической формы. Пластины разных размеров подвергали дополнительной обработке, притупляя края или снимая с помощью костяного либо деревянного инструмента с поверхности тонкие чешуйки. Самым пригодным камнем для изготовления орудий был кремень, часто встречающийся в природе. Его ножевидные пластины имели такие острые края, что ими можно было бриться. Использовали и другие легко раскалывающиеся, но твердые минералы. Орудия были предстаплены разного рода скребками, наконечниками, двусторонними рубилами, режущими инструментами. Появились каменные зернотерки, песты для растирания зерна, орехов и кореньев, вкладышевые орудия, кремневые наконечники.

Дальнейшее развитие получила обработка кости. Ученые иногда называют конец палеолита «костяным веком». Среди археологических находок имеются кинжалы, наконечники копий, гарпуны, иглы с ушком, шилья и т.п. Костяные изделия украшали резьбой – орнаментом или изображениями животных, что, как полагали, придавало им особую силу. Всего сегодня известно около 150 типов каменных и 20 типов костяных орудий эпохи палеолита.

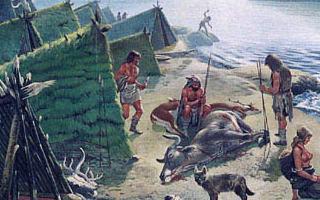

Обнаружены следы первых долговременных поселений. В них люди жили от нескольких месяцев до сотен лет. Жилищем служили землянки, шалаши, переносные шатры–чумы. Найдены остатки украшений, позволяющие воспроизвести одежду того времени.

В эпоху позднего палеолита на смену первобытному строю пришла родовая община, объединявшая людей одного рода. Она имела коллективную собственность и вела хозяйство на основе возрастного и полового разделения труда и простой кооперации труда. Мужчины занимались охотой, рыболовством, изготовлением орудий, а женщины – собирательством, приготовлением пищи, поддержанием огня, воспитанием детей.

До появления парного брака родство устанавливалось по материнской линии. Женщина в этот период играла ведущую роль в хозяйстве. Таким образом, первой ступенью родового строя был матриархат, который продолжался до времени распространения металла.

В конце палеолита произошла «зоологическая катастрофа». Резко сократилась численность крупных млекопитающих животных, а некоторые виды полностью исчезли. Это привело к значительному уменьшению численности населения и стимулировало, по-видимому, изменения в хозяйственной жизни.

В эпоху мезолита (12–8 тыс. лет до н.э.) началось отступление ледника на север, настала, как говорят геологи, современная эпоха. Животные, приспособившиеся к холодному климату, вымерли, как это случилось с мамонтом или шерстяным носорогом. Определенную роль в исчезновении этих животных сыграли и люди, активно на них охотившиеся.

Были сделаны новые успехи в обработке камня. Каменная техника была представлена микролитической техникой. К микролитическим орудиям – миниатюрным орудиям труда из камня правильной геометрической формы – относились рубящие орудия типа топоров и тесел, палиц, резцов, проколок. Наконечники и лезвия ножей, копий, гарпунов делались как своеобразные вкладыши из тонких кремневых пластинок. Для обработки дерева начали использовать каменный топор. Одно из важнейших достижений этой эпохи – изобретение лука, оружия для дальнего боя – позволило более успешно охотиться на зверей и птиц. Люди научились делать силки, сети, изгороди и охотничьи ловушки. Получила развитие индивидуальная охота на мелких и средних животных.

Люди добывали пищу не только на охоте. Исчезновение или сокращение численности крупных животных заставило все чаще употреблять в пищу рыбу и моллюсков. Рыболовство велось при помощи гарпунов, острогов, вершей, сетей; использовались долбленые лодки. Появился морской зверобойный промысел. Началось одомашнивание животных.

Первобытные общины искали и осваивали новые источники пропитания, новые методы уменьшения зависимости от природы. Это позволило людям реже переселяться с места на место. Первые признаки регулярного сбора диких злаков обнаружены на территории Палестины. Здесь в X–IX тысячелетиях до н.э. жили охотники и рыболовы, которые уже не кочевали, а проводили значительную часть времени на одном месте. Жили они в поселениях, состоявших из небольших круглых домов. Эти жилища немного углубляли в землю, стены обмазывали глиной, смешанной с песком и мелкими камешками; полы выстилали каменными плитками. Верхняя часть этих жилищ напоминала шалаш. Стоянки в Палестине – это первый известный нам пример, свидетельствовавший о начале перехода от кочевого к оседлому образу жизни. В эпоху мезолита была окончательно заселена Евразия. Человек все дальше расселялся на север. Он дошел до берегов Балтики и Ледовитого океана.

Неолит (8–3 тыс. лет до н.э.) характеризуется завершением перехода к высшим формам присваивающего хозяйства и переходу к производящему хозяйству, т.е. основанному на производстве человеком материальных благ, необходимых для его жизни и деятельности.

В эпоху неолита произошло первое общественное разделение труда на земледельческий и скотоводческий, что способствовало прогрессу производительных сил, возникновению обмена; второе общественное разделение труда – выделение ремесла из сельского хозяйства – содействовало индивидуализации труда, возникновению и развитию частной собственности.

Существенные изменения в технике, формах производства и образе жизни, освоение человеком новых территорий и более эффективное их использование носили радикальный характер. Не случайно, эти перемены принято называть «неолитической революцией». Она заняла не десятки и даже не сотни лет, а тысячелетия. Для тех времен такие темпы не были медленными.

Переход к земледелиюявился прогрессом в развитии производительных сил. Земля вскапывалась деревянными палками и мотыгами; жатва производилась серпами с кремневыми лезвиями; зерна растирались на каменной плите или в зернотерке. В период неолита люди освоили практически все известные в настоящее время сельскохозяйственные культуры. Однако земледелие было распространено очень неравномерно. Первые очаги земледелия обнаружены на территории современного Египта, Палестины, Ирана, Ирака, южной части Средней Азии. Современные археологические и палеоботанические исследования дают основание говорить о четырех самостоятельных наиболее древних очагах происхождения культурных растений: Передняя Азия, где уже в VII–VI тысячелетиях до н.э. культивировались полевые злаки – ячмень и пшеница; бассейн реки Хуанхэ, где в IV– III тысячелетиях до н.э. выращивались китайское просо (чумиза), рис, гаолян; Центральная Америка, где в V–IV тысячелетиях до н.э. начали разводить бобы, перец, а к III тысячелетию – маис (кукурузу); Перуанское нагорье, где в III тысячелетии до н.э. выращивали перец, хлопок, бобы и другие растения.

Скотоводствопревратилось в важную отрасль хозяйства, хотя оно было распространено неравномерно. В период неолита были одомашнены овцы, свиньи, козы, коровы. Скотоводческие (пастушеские) племена обитали в степях Северной Африки, Аравии, Средней и Центральной Азии.

Первым производством стало гончарное ремесло. Глиняная посуда позволила человеку значительно улучшить приготовление и хранение пищи. Гончарный горн – печь для обжига глиняных изделий – впервые появился на Востоке. Гончарный круг известен с IV тысячелетия до н.э. Он вручную приводился в движение. Его появление значительно повысило производительность труда и позволило улучшить качество глиняной посуды. Развитие получило ткачество. Ткани изготавливались из льняных нитей на ткацком станке.

В VI–IV тысячелетиях до н.э. на территориях современной Индии, Египта, Передней Азии зародилось металлургическое производство. Первым металлом, который привлек внимание людей, была медь, наверное, самородная. Она уступала в твердости камню, но при нагревании из нее можно было сделать иглы, шилья, рыболовные крючки. Из меди делали украшения – бусы, подвески, кольца, браслеты. В III тысячелетии до н.э. кроме меди начали использовать ее сплав с другими металлами (свинец, олово), придававшими ей твердость, – бронзу. Вскоре она распространилась по всему Старому Свету, но по-прежнему была неизвестна в Америке. Процесс производства медных изделий гораздо менее трудоемок, чем изготовление орудий труда из кремня. Первоначально металлы выплавлялись путем обжига руды на костре, затем ее нагревали в смеси с древесным углем в плавильных печах.

Каменная техника была представлена шлифованием, пилением, сверлением. Каменные орудия – мотыги, зернотерки, ступки, лезвия для серпов, ножей, кинжалы – изготавливались из кремня, трудно обрабатываемых пород камня типа полудрагоценных нефрита, жадеида и других. Иглы, шилья, ложки делались из кости, в том числе слоновой.

Медные орудия, так же как и изделия из других металлов, представлены топорами, кинжалами, наконечниками копий, рыболовными крючками, иглами, гвоздями. Медная мотыга с деревянной ручкой и лопата широко использовались в земледелии.

Увеличение количества сельскохозяйственных и ремесленных продуктов труда способствовало расширению обмена, сначала возникшего на границе земледельческих и скотоводческих племен. Внутри общины обмен осуществлялся в натуральной неэквивалентной форме, в порядке уравнительного распределения произведенных продуктов. Обмен между специализированными общинами становился более регулярным. Однако всеобщего эквивалента, тем более в денежной форме, хозяйственная практика пока еще не выработала. Можно говорить лишь о зарождении товарного производства, создании отдельных продуктов в количествах, превышавших потребности семьи и общины и предназначенных для обмена с другими общинами, о формировании рыночных отношений, хотя и в примитивной форме. Развитие обмена стимулировало совершенствование производительных сил.

С переходом к оседлому существованию резко изменилось количество совместно проживающих людей. Общины охотников были небольшими, около 20 человек или немного больше. Они могли разрастаться только при достаточных запасах пищи. Переход к производящему хозяйству привел к заметному увеличению размеров общины, к возникновению территориальной общины, представлявшей собой постоянные поселения, насчитывавшие десятки, а то и сотни жилых домов, культовые сооружения, мастерские. Жилищем служили глинобитные дома.

В IV тысячелетии до н.э. появились признаки исчерпания потенциала неолитической цивилизации. Каменные орудия, даже самые совершенные, были трудоемки в изготовлении и недостаточно надежны. Они не были способны удовлетворить разнообразные, постоянно усложнявшиеся потребности человека и общества.

Начался переход к очередному этапу – энеолиту (медно-каменному веку). В этот период преобладающим материалом стал металл, сначала медь, золото, затем бронза, начиная с I тысячелетия до н.э. – железо и его производные, а именно чугун и сталь.

Изобретение и освоение принципиально новых материалов (бронзы), технологий (системы орошаемого и плужного земледелия), усиление имущественного неравенства, зарождение частной собственности неизбежно вели к возникновению классов и государства.

Разрушение первобытного общества в различных регионах мира происходило в разное время. Разнообразными были и модели дальнейшего хозяйственного развития. В конце IVтысячелетия до н.э. в Месопотамии, а затем в Египте возникли первые государства.

Вопросы для повторения

1. Назовите основные признаки первобытнообщинного строя.

2. Перечислите периоды развития первобытнообщинного строя.

3. Каковы основные черты палеолита?

4. Какие изменения произошли в эпоху мезолита?

5. Что такое первое и второе общественное разделение труда?

6. Каковы причины разрушения первобытнообщинного строя?