Прочитайте онлайн 100 великих тайн Востока | Кто вы, айны?

« …В нынешнем, государь, в 711 году, мы, рабы твои, с Большой реки (Камчатки. – Н.Н.), августа с 1-го числа, в ту Курильскую землю край Камчадальского носу ходили; и с того носу мы, рабы твои, в мелких судах и байдарах за переливами на море на островах были…»

Козыревский поднимает голову от бумаги, прислушивается к шуму дождя за бревенчатыми стенами наскоро срубленной избы. Он словно вновь перенесся в тот день, когда вместе с Данилой и двенадцатью казаками добрался до курильской Лопатки, от которой за полосой воды, прямо на полдень, виднелся скалистый берег, как отчалили – и погребли к манящей земле. На этот раз повезло. Оставив байдары сохнуть, пошли берегом и увидели селение – то ли дома, то ли чумы. Навстречу высыпало человек полсотни, одетых в шкуры, облика необыкновенного – волосатые, длиннобородые, но с белыми лицами и не раскосые, как якуты и камчадалы .

Мы не утверждаем, что картина, нарисованная нами, в точности соответствует действительной, но документ, из которого взята цитата, существует. Это «записка» казачьего атамана Данилы Анцыферова и есаула Ивана Козыревского, коей они извещали Петра Первого об открытии Курильских островов и о первой встрече русских людей с аборигенами тамошних мест – айнами, прозванными казаками за свою чрезвычайную волосатость «мохнатыми курильцами».

Событие это помечено летом 1711 г. А первые сведения о Курильских островах сообщил еще в 1697 г. «дальневосточный Ермак» Владимир Атласов. Правда, сам он так и не побывал на Курилах, «взыща смерть» в одной из схваток, но дело его довели до конца сподвижники.

Через 26 лет после Анцыферова и Козыревского, в 1737 г., Камчатку посетил Степан Крашенинников, ученик и соратник Ломоносова, член Российской академии наук. Он оставил после себя классический труд «Описание земли Камчатки», где, помимо других сведений, дал подробную характеристику айнов как этнического типа – первое научное описание этого племени.

Век спустя, в мае 1811 г., к курильским берегам пристал русский военный шлюп «Диана» под командованием знаменитого мореплавателя Василия Михайловича Головкина. Будущий адмирал в течение нескольких месяцев изучал и описывал природу островов и быт их жителей. Переводчиком у Головнина служил курилец, то есть айн, Алексей. Нам неизвестно, какое имя носил он «в миру», но его судьба – один из многочисленных примеров контакта русских с курильцами, которые охотно обучались русской речи, принимали православие и вели с нашими пращурами оживленную торговлю.

Такова предыстория научного изучения этого небольшого народа.

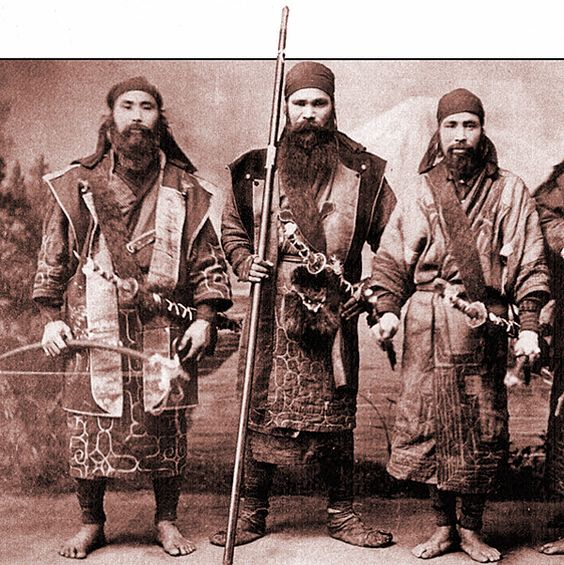

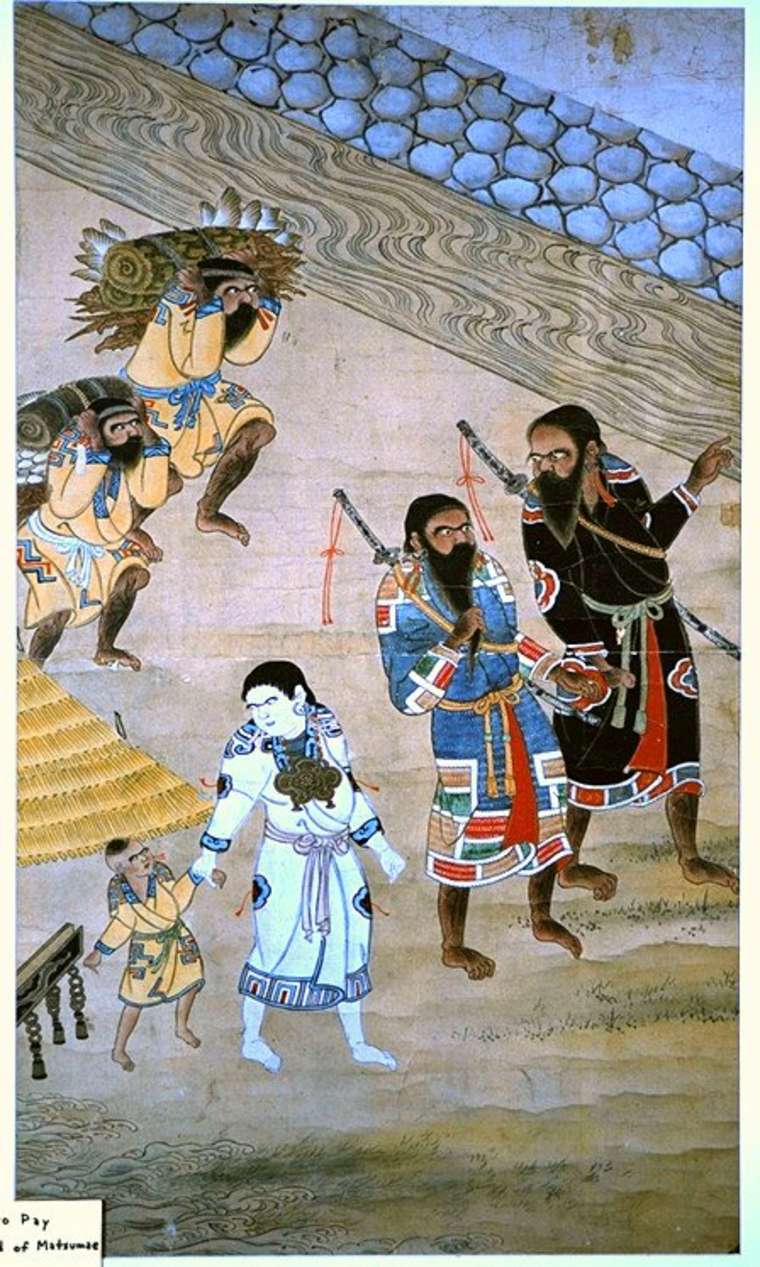

Группа айнов в традиционных костюмах. 1904 г.

Айны… Загадочное племя, из-за которого учеными разных стран сломано великое множество копий. Белолицые и прямоглазые (мужчины к тому же отличаются сильной волосатостью), айны по своему внешнему облику разительно отличаются от других народов Восточной Азии. Они явно не монголоиды, скорее тяготеют к антропологическому типу Юго-Восточной Азии и Океании. Охотники и рыболовы, на протяжении веков почти не знавшие земледелия, айны тем не менее создали необычную и богатую культуру. Их орнамент, резьба и деревянная скульптура удивительны по красоте и выдумке; их песни, танцы и сказания талантливы, как всякие подлинные творения народа.

Аборигены Японских островов, Южного Сахалина и Курил, айны называли себя различными племенными именами – «соя-унтара», «чувка-унтара». Слово «айну», которым их привыкли называть, вовсе не самоназвание этого народа, оно означает только «человек». Японцы называли айнов словом «эбису».

Факты культурной истории айнов многочисленны, и, казалось бы, можно с высокой степенью точности вычислить их происхождение. В незапамятные времена всю северную половину главного японского острова Хонсю населяли племена, являющиеся или прямыми предками айнов, или стоявшие по своей материальной культуре очень близко к ним. Основу орнамента айнов составляли два элемента – спираль и зигзаг. Основой айнских верований был первобытный анимизм, то есть признание существования души у любого существа или предмета; наконец, достаточно хорошо изучены общественная организация айнов и способ их производства.

Такой же орнамент широко применялся в искусстве жителей Новой Зеландии, маори, в декоративных рисунках папуасов Новой Гвинеи, у неолитических племен, живших в нижнем течении Амура. Что это – случайное совпадение или следы существования в какой-то отдаленный период определенных контактов между этими племенами.

Поклонение медведю, его культ были распространены на обширных территориях Европы и Азии. Но только у айнов женщины-кормилицы вскармливали медвежонка грудью! Особняком стоит и язык айнов. Одно время считалось, что он не находится в родстве ни с каким другим, но сейчас некоторые ученые сближают его с языком малайско-полинезийской группы.

Приведенные примеры говорят об одном: факты, которыми мы располагаем в отношении айнов, противоречивы, порой трудно объяснимы, а иногда необъяснимы вовсе.

Главная историческая проблема, возникающая в связи с айнами, – вопрос их культурного и расового происхождения. Следы существования этого народа, неолитические стоянки, обнаружены на Японских островах. Именно там зародилась так называемая дзёмонская культура, или культура «веревочных узоров», носителей которой ныне все чаще отождествляют с древними айнами.

Начало научному изучению дзёмонских стоянок было положено немецкими археологами Ф. и Г. Зибольдами и американцем Морсом. Зибольды утверждали, что дзёмонская культура – творение рук древних айнов. Морс был осторожнее, но тоже подчеркивал, что дзёмонский период существенно отличается от японского.

Для японцев айны были всегда только варварами, о чем свидетельствует, например, запись японского хрониста, сделанная в 712 г.: «Когда наши возвышенные предки спустились на корабле с неба, на этом острове (Хонсю. – Н.Н. ) они застали несколько диких народов, среди них самыми дикими были айны». И вот неожиданность: вдруг выясняется, что предки этих «дикарей» задолго до появления на островах японцев создали культуру, художественными произведениями которой может гордиться любой народ! Именно поэтому официальная японская историография предпринимала попытки отождествить создателей дзёмонской культуры с предками современных японцев, а никак не с айнами.

Между тем изучение дзёмонских стоянок продолжалось, накапливался солидный фактический материал, и на сегодняшний день ученые располагают довольно подробной картиной жизни «протоайнов».

Большинство специалистов утверждает, что предки айнов не были знакомы с земледелием и скотоводством и даже в более поздней фазе развития их значение было не столь велико, как значение охоты и рыбной ловли.

Одним из доказательств того, что дзёмонский человек интенсивно занимался собирательством, – груды раковин, которые часто находят возле его стоянок. Многие из них сейчас раскопаны, а некоторые реконструированы и служат своего рода наглядными пособиями при изучении условий жизни дзёмонцев. Иногда их поселения располагались в пещерах, но в большинстве своем люди дзёмона жили в полуземлянках, какие строили, например, в Северном Китае на протяжении всего неолита. Расположение столбов, подпиравших крышу, указывает на то, что она была конической, если основой постройки являлся круг, или пирамидальной – когда в основе располагался четырехугольник. Во время раскопок не найдены материалы, которыми могла бы покрываться крыша, поэтому можно лишь предполагать, что для этой цели использовались ветки или тростник. Очаг, как правило, располагался в самом доме (только в раннем периоде он находился снаружи) – вблизи стены или посредине. Дым выходил через дымовые отверстия, которые делались на двух противоположных сторонах крыши. Очаг чаще всего закапывали в пол и обкладывали крупными камнями. Позднее дзёмонские дома отошли от типа полуземлянок – их пол располагался уже на уровне земли и был вымощен камнем.

Орудия и оружие дзёмонцев делались из обсидиана, которым богаты Японские острова. Из оружия незаменимы были лук и стрелы. Стрелы, как предполагают, были отравленными (айны и позднее употребляли для этой цели молотый корень одного из видов полыни). Высокого развития достигало производство гарпунов и удочек, изготовлявшихся из оленьих рогов.

Термин «дзёмон» в дословном переводе с японского означает «веревочный узор»: узор, которым дзёмонцы украшали свою керамику, наносился с помощью обыкновенной веревки. Посуда делалась вручную, без гончарного круга. И все же керамике дзёмона отводится особое место в истории первобытного искусства.

Вообще достойно восхищения, что айны – собиратели и охотники – достигли таких высот в искусстве. Их фольклор, резьба и скульптура, мелодии и танцы необычайно красочны и своеобразны. А орнамент, которым они украшали и посуду, и ткани, и резьбу, позволил ученым выдвинуть гипотезу, что они – потомки древних племен, родственных австралийцам и меланезийцам.

«Одним из веских доводов в пользу такого утверждения, – пишет академик А.П. Окладников, – послужила орнаментика современных айнов и древнего населения Японских островов, в основе которой лежит кривая линия, конкретно – спираль».

Как и второй элемент айнской орнаментики – зигзаг, спираль есть не что иное, как изображение змей. И восходит эта символика к глубокой древности, к айнской мифологии, в которой рассказывается о небесном змее, спустившемся на землю в сопровождении своей возлюбленной, богини огня.

Мы говорили, что основой религиозных воззрений древних айнов был первобытный анимизм. А небольшие антропоморфные фигурки, которые находят в захоронениях дзёмонцев, ясно указывают на веру в существование некоего божества в человеческом облике. Поначалу это были очень простые изделия с четко обозначенной головой, телом и руками, но без признаков пола. По мере развития дзёмонского общества фигурки моделировались яснее, приобретали все более изящные формы, а грудь их указывала на то, что изображенные особы женского пола. Предполагают, что они символизировали мать богов, владычицу рыб и зверей. Такая вера существовала в обществах, еще не порвавших с матриархатом.

Жизнь современных айнов разительно напоминает картину жизни древних дзёмонцев. Их материальная культура на протяжении минувших столетий изменялась незначительно. На Курильских островах айны до конца XIX в. жили в полуземлянках дзёмонского типа. В самой Японии они их больше не строят, но архитектура айнов и сегодня отличается от японской, а дома обладают одной общей чертой с хижинами дзёмонов – они опираются на столбы, тогда как постройки японцев поставлены на прямоугольную раму, положенную на землю. Сохранили айны и пирамидальную форму крыши. Эти различия явно обозначают традицию и не могут быть объяснены лишь различиями в уровне строительного мастерства.

Айнов осталось немного. В 1920 г. их насчитывалось около 17 тысяч, из которых большая часть жила на Хоккайдо.

Айны и теперь очень религиозны. Традиции анимизма у них по-прежнему главенствуют, и айнский пантеон состоит в основном из «камуи» – духов различных животных, среди которых особое место занимают медведь и касатка. Особняком стоит Айойна, культурный герой, создатель и учитель айнов. Немалую роль играет культ змеи, связанный с женским божеством солнца, а также другое женское божество – «унти-камуи», богиня очага, к которой, в отличие от других божеств, можно обращаться непосредственно.

Обрядность айнов сложна; особое место в ней занимают «инау», выполняющие роль посредников, которые «помогают» айнам общаться с богами. Большинство «инау» антропоморфны и украшены пучками длинных стружек.

Наибольший интерес в айнской обрядности вызывает «медвежий праздник». Подобное событие случалось нечасто. Предназначенный для обряда медведь воспитывался с крохотной поры в деревянной клетке и вскармливался, как уже говорилось, грудью женщины. Жертвоприношение совершалось особым образом – медведя удушали между двумя деревянными плахами. Затем тушу свежевали, приготовляли жаркое, и все принимались за трапезу. Происходила она очень торжественно, все присутствующие восславляли медведя и оправдывались перед ним в следующей форме: если б его душа не была высвобождена из тела, разве она могла бы отойти вестником к богам, объяснить им, как преданы им айны и как они заслуживают их защиты?

Таковы айны нового времени; к началу новой эры их культура находилась на неолитической стадии развития, но все же была настолько оригинальна и креативна, что оказала влияние на культуру пришлых племен – японцев. Айнские элементы сыграли существенную роль в формировании самурайства и древней японской религии – синтоизма.

На сегодняшний день неопровержим лишь факт существования самих айнов. Но были ли древние дзёмонцы прямыми предками айнов? Какие узы связывали некогда айнов с племенами южных морей – австралийцами и меланезийцами? Где начало и где конец той спирали, которой айны орнаментировали свои декорации и границы которой пролегали от островов Океании на юге и до урочища Сакачи-Алян в нижнем течении Амура, где уже в наши дни открыты петроглифы, содержащие и зигзаг, и спираль? Словом, вопрос, с которого мы начали свой рассказ: кто вы, айны? – пока остается без ответа…

Айны — бородачи, неистовые воины и настоящие аборигены Японии

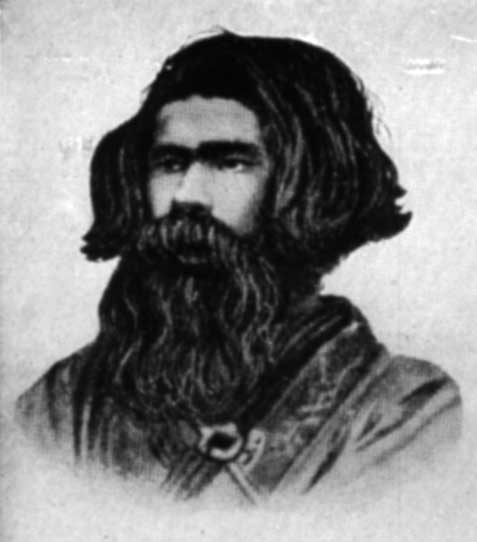

Они — первые аборигены Японских островов, в прямом смысле самые бородатые люди в мире, а также те, кому самураи обязаны своим появлением. Мы говорим про айнов — почти вымершую расу охотников и воинов.

Айны — коренное население Японии

Типичные айны. Мужчины скорее похожи на рязанских крестьян, чем азиатов.

Если вы думаете, что нынешние японцы — коренное население этих земель, то вы ошибаетесь. Их предки появились на островах сравнительно недавно — в лучшем случае, две с половиной тысячи лет назад. И, кстати, они, согласно наиболее распространенной теории, относятся к алтайской семье народов, то есть являются дальними родственниками монголов, турок и татар. До этого более двенадцати тысяч лет на Японских островах жили совершенно уникальные люди — айны. Сейчас эти охотники и собиратели уже почти полностью ассимилированы японцами, но сопротивлялись они так ожесточенно, что на это ушли буквально тысячи лет.

Приплывшие на острова японцы должны были принять столь чуждых людей за демонов и во многом именно так к ним относились вплоть до самого XX века. Айны прибыли сюда где-то 15 тысяч лет назад и довольно быстро заселили Японские острова, Сахалин и южную часть Курилл. Везде, где только можно, они прекрасно приспосабливались: вблизи моря ловили рыбу, в глубине островов — охотились, а с приходом японцев активно грабили их и торговали с ними — тем и жили.

Эпоху, когда айны безраздельно правили на островах, называют Дземон и изучая ее можно прийти к весьма любопытным выводам. Во-первых, айны почти не изменились культурно за пятнадцать столетий, во-вторых, они почти ни с кем не контактировали. Более того, по некоторым показателям они, возможно, даже деградировали, поскольку ранее периодически стремились обратиться к сельскому хозяйству и даже с переменным успехом пытались одомашнить кабанов. Но, очевидно, им пришлось потерпеть в этом неудачу — на островах не нашлось по-настоящему пригодных культур, а кабаны оказались слишком злыми.

Дома и внутренне убранство жилья айнов:

Итак, у нас прямо перед носом до сих пор не разрешенная загадка: на самом востоке Азии живут здоровенные люди, мужчины которых неимоверно бородаты, а женщины — усаты. Они крайне не похожи на все окружающие народы Азии и Океании, генетический анализ тоже не дает никаких четких ответов, а их язык совершенно не похож ни на один из существующих. Более, того, этому народу уже 15 тысяч лет, что делает его самым древним из существующих. Они пережили шумеров, египтян и римлян и сложились как доисторическая нация, когда предки китайцев были еще охотниками и собирателями. Кто они, черт возьми, и как им удалось настолько выбиться из окружения? Ответ (если он верен) — может быть даже интереснее вопроса.

Айны и самураи

А пока, еще немного фактов об айнах, чтобы понять, что они еще более странные ребята, чем кажется на первый взгляд. Самое, пожалуй, любопытное — это то, что известные всем самураи не появились бы без айнов. Прибывшие на острова японцы расселились далеко на сразу: они осваивали юг и буквально два с половиной тысячелетия отвоевывали у аборигенов эти земли, долго и упорно вытесняя местных на север. Даже в Средневековье треть всей нынешней Японии все еще была не японской, но айнской.

Сильно утрируя, можно назвать первоначальных самураев чем-то вроде казаков. Они появились, когда правительство и японские лорды решили селить на границе с айнами военизированное сословие: часто солдатам безвозмездно раздавались земли прямо под боком у диких бородачей, с расчетом на то, что эти солдаты будут охранять новую собственность ценой своей жизни. В общем-то, так и вышло: из этого плавильного котла и вечной горячей точки и выросло то, что впоследствии стало культурой самураев. И даже больше: многое из того, что нас так в них удивляет — это именно наследие айнов, с которыми воевали, торговали и заключали браки японские воины.

По всей вероятности, такие самурайские традиции, как харакири, отточенная стрельба из лука (а самураи, во многом, — это именно лучники, а не только лишь мастера меча) заимствованы у северных дикарей. Еще одна немного спорная, но не лишенная смысла теория: японская манера сражения двумя мечами одновременно идет именно от айнов, которые часто сражались таким оригинальным образом.

Многое из того, что впоследствии стало кодексом «Бусидо», также пытаются связать с влиянием этого народа. Разумеется, кодекс самураев родился из японской феодальной традиции и чань-буддизма, но некоторые из положений, чье происхождение трудно объяснить, весьма вероятно пошли от северных дикарей. Самый любопытный пример, который можно отнести к этой категории — это отношение к смерти и службе.

«На самом деле самурай придерживался воззрения, что то, что серьезно для обыкновенного человека, для доблестного лишь игра». То есть логика такова: благородный самурай следует правилам и так стойко держится их именно потому, что понимает (в отличие от простолюдина) что они — всего лишь игра, безделица. Не очень понятно, откуда берется подобное утверждение — оно, казалось бы, сильно противоречит японской этике тех лет.

Возвращаясь к происхождению айнов: откуда они принесли все это — свою псевдоевропейскую внешность, дикую, но странную культуру и неистовую бородатость? Скорее всего, ниоткуда, и это — более интересный ответ, чем кажется. Айны пришли на Японские острова из неизвестных земель и жили здесь 15 тысяч лет. За это время в почти полной изоляции они так долго «мутировали», что невероятно отдалились от всех других народов планеты. Все эти черты — результат эволюции в условиях полностью закрытой системы.

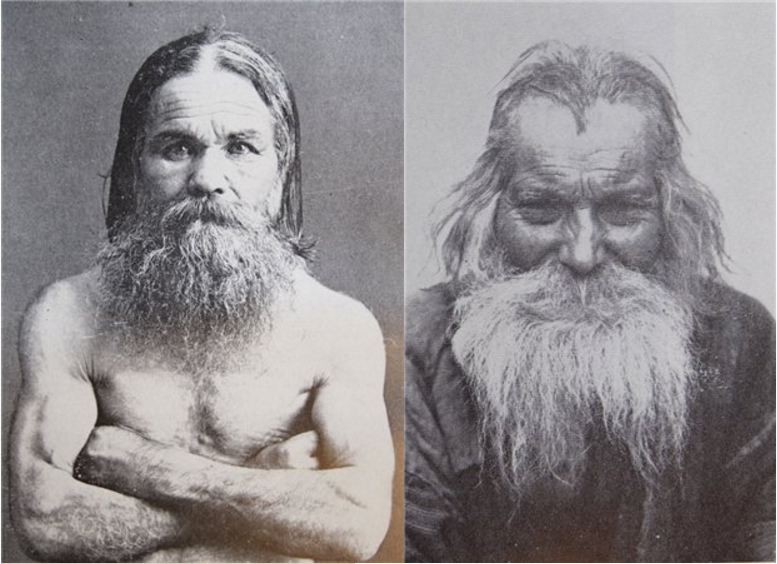

Два айнских деда.

Иными словами, айны не унаследовали от кого-то свои свойства, они приобрели их независимо и самостоятельно. За все эти века они стали не просто отдельным народом, но отдельной расой (их так и называют — «айнская раса»). Наверное, примерно что-то подобное получится, если переселить горсть землян на удаленную планету и подождать 15 тысяч лет.

К сожалению, раса, которая существовала дольше, чем вся человеческая цивилизованная история, практически исчезла: сейчас существует 25 тысяч айнов, и практически все они ассимилированы японцами, подарив тем самый высокий среди всех остальных азиатов уровень бородатости и воинственности.