- Когда люди начали охотиться с луком и стрелами?

- Древние лук и стрелы

- Жизнь древних людей

- Охота первобытных людей – как древние люди охотились на животных: виды и способы охоты

- Охота первобытных людей – как древние люди охотились на животных: виды и способы охоты.

- Первобытные охотники, интересные факты

- Как древние люди охотились, охота древнего человека

- Использование каменных орудий

- Ученые нашли следы самого древнего вооруженного конфликта

- Солдат учат не вестись на пропаганду

- Чучхейские дроны из авиамодельного кружка

- Изучение вопроса археологами

- Как древние люди охотились, охота древнего человека

- История Карелии

- Табл. 5. Полирование орудий 1 — сторона орудия, не подвергнутая полированию, с предварительной отеской. 2 — готовое отполированное орудие. 3 — полированная сторона орудия.

- Табл. 9. Три тесла и две стамески (рядом дан их профиль)

- Табл. 11. Изделия из кости (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 18 — шилья; ,13, 14, 15, 16, 19, 20 — наконечники стрел; 11, 12 — гарпуны). (Из книги А. А. Иностранцева)

- Табл. 12. Изделия из кости (ассортимент орудий из распиленных полых костей). (Из книги А. А. Иностранцева).

- Табл. 15. Изображение капканов на скалах Карелии

- Древний бумеранг

Когда люди начали охотиться с луком и стрелами?

Тысячи лет назад наши далекие предки убивали маленьких животных голыми руками, а крупных забивали камнями. Со временем они начали придумывать более изощренные орудия для охоты и пришли к тому, что изобрели лук и стрелы. Они позволили убивать добычу с далекого расстояния, так что во время охотничьих вылазок у древних людей резко повысились шансы на выживание. Но когда именно им взбрела в голову идея натянуть веревку на изогнутую палку и использовать силу натяжения тетивы для выстреливания стрелой с острым наконечником? Этот вопрос долго оставался без ответа, но найденные в пещерах юго-восточного побережья Индии артефакты приоткрыли завесу этой тайны.

Лук и стрелы были изобретены людьми тысячи лет назад

Исследование проводилось в пещере Фа Хиен, которая также известна как Пахиянгала. Она расположена на территории Шри-Ланка. Если верить легенде, пещера получила свое название в часть буддийского монаха Факсиана.

Древние лук и стрелы

О находке австралийских ученых было рассказано в научном журнале Science Advances. Во время посещения пещеры Фа Хиен, которая также известна как Пахиянгала, исследователи обнаружили множество бусин и инструментов для шитья одежды. Но самым главным открытием для них было обнаружение наконечников стрел, возраст которых был оценен в 48 тысяч лет. На данный момент это самое древнее свидетельство использования лука и стрел. Можно считать, что на территории современной Евразии наши далекие предки изобрели это охотничье оружие именно в это время.

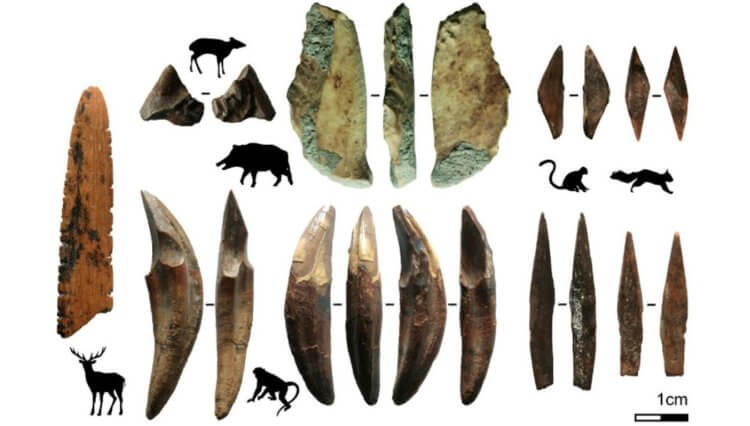

Наконечники стрел и животные, против которых они использовались

В общей сложности исследователям удалось найти 130 наконечников, сделанных из камня и костей. Все они явно были использованы, потому что на их поверхности есть микроскопические повреждения и следы веревок, которыми они крепились к деревянным палкам. В том, что наконечники использовались для изготовления стрел, ученые уверены однозначно — для копий они слишком малы по размерам. Скорее всего, древние люди начали использовать копья чуть позже, когда на территории Евразии образовался холодный климат и нашим предкам было необходимо охотиться на крупных животных.

В 2016 году автор автор Hi-News.ru Сергей Грэй поделился видео о том, как изготовить лук и стрелы в диких условиях

Как именно они додумались до изобретения стрел, пока не ясно. Вполне может быть, что обитатели пещеры Пахиянгала позаимствовали технологию изготовления лука и стрел у других племен. Истинными изобретателями этого метательного оружия могут быть древние жители современной Африки. Судя по находкам, сделанным ранее, стрелы с каменными наконечниками весили 50 грамм, а с костяными — 25 грамм. Главным достоинством лука и стрел была дальность действия. Насколько далеко летели изготовленные древними людьми стрелы, пока неизвестно. Но современные варианты выстреливают примерно на 250 метров.

Ранее останки луков и стрел были найдены в Африке — им около 64 тысяч лет

На больших расстояниях лук и стрелы были не особо полезными. Но это оружие было относительно бесшумным — издать звук могла только скрипучая тетива. При должной сноровке, охотники могли подкрасться к животным на очень близкое расстояние и одним выстрелом пронзить жертву насквозь. В общем, лук и стрелы — это очень важное изобретение, которое способствовало развитию древних людей.

Жизнь древних людей

Помимо наконечников стрел, в пещере Пахиянгала было найдено 29 инструментов из костей. Они могли использоваться для обработки шкур и растительных волокон — так древние люди могли изготавливать рыболовные сети. Так как пещера расположена вблизи влажных джунглей, древним людям одежда вряд ли была нужна. Хотя, есть вероятность, что они использовали всевозможные накидки для защиты от насекомых. Также исследователи нашли морские ракушки с проделанными в них отверстиями. Скорее всего, они использовались в качестве украшений.

Украшения, найденные в пещере Пахиянгала

В то время как лук и стрелы были изобретены древними людьми 48 тысяч лет назад, охотиться они начали намного раньше. Об этом, как минимум, свидетельствуют рисунки на стенах многочисленных пещер, в которых они обитали. Например, на стене одной из пещер индонезийского острова Борнео недавно было найдено 4,5-метровое изображение охотников и зверей. Возраст этого произведения искусства оценивается в 40 000 лет. Примечательно, что на картине фигурируют 14 фигур, включающих в себя животных и людей со звериными чертами. О том, что может означать это изображение, можно почитать в этом материале.

Если вам интересны новости науки и технологий, подпишитесь на наш Telegram-канал. Там вы найдете анонсы свежих новостей нашего сайта!

Также весной 2020 года я писал материал о том, чем питались наши далекие предки. Там я вкратце описал их повседневную жизнь и методы охоты на огромных животных вроде мамонтов. Если вам понравилась эта статья, то и этот материал явно придется вам по душе!

Охота первобытных людей – как древние люди охотились на животных: виды и способы охоты

Первобытные люди питались за счет собирательства и охоты. Охотники добывали основную массу всей пищи, а также шкуры – ценные источники тепла, кости – материал для строительства и изготовления орудий труда и охоты.

В зависимости от региона обитания, первобытные люди охотились на разных млекопитающих: кабанов, козлов, быков, медведей, слонов и мамонтов. Охота на небольших особей проводилась несколькими людьми с помощью дубинок, лука со стрелами или копья. При этом животное выбиралось либо раненое, либо отбившееся от стада. Также часто использовался способ приманки. К примеру, охотники привязывали пойманное животное и прятались. Как правило, к нему подходили другие особи и тут же попадали в засаду.

Гораздо тяжелей давалась первобытным людям охота на крупных животных: бизонов, слонов и мамонтов. Чаще всего для этой цели использовался загонный способ, в котором участвовала вся мужская часть племени. Выследив стадо крупных млекопитающих, первобытные люди начинали гнать его шумом, криками и пугать огнем, постепенно загоняя в заранее подготовленную ловушку. Как правило, это была очень глубокая яма, крутой обрыв или узкое ущелье. Одно или несколько животных, попадая в ловушку, разбивались, а еще живых особей племя добивало копьями, камнями и дубинами.

Смотрите на картинках и видео — как охотились древние люди:

Видео: 10 Охота на мамонта в Прииртышье Как охотились древние люди

Видео: Amazon Ya̧nomamö Indians hunting peccary, tapir, deer and monkey

Видео: Неизвестная Планета. Первобытные охотники

Видео: Desert of Skeletons. Hunting Day | Tribes — Planet Doc Full Documentaries

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Охота первобытных людей – как древние люди охотились на животных: виды и способы охоты.

Первобытные люди питались за счет собирательства и охоты. Охотники добывали основную массу всей пищи, а также шкуры – ценные источники тепла, кости – материал для строительства и изготовления орудий труда и охоты.

В зависимости от региона обитания, первобытные люди охотились на разных млекопитающих: кабанов, козлов, быков, медведей, слонов и мамонтов. Охота на небольших особей проводилась несколькими людьми с помощью дубинок, лука со стрелами или копья. При этом животное выбиралось либо раненое, либо отбившееся от стада. Также часто использовался способ приманки. К примеру, охотники привязывали пойманное животное и прятались. Как правило, к нему подходили другие особи и тут же попадали в засаду.

Гораздо тяжелей давалась первобытным людям охота на крупных животных: бизонов, слонов и мамонтов. Чаще всего для этой цели использовался загонный способ, в котором участвовала вся мужская часть племени. Выследив стадо крупных млекопитающих, первобытные люди начинали гнать его шумом, криками и пугать огнем, постепенно загоняя в заранее подготовленную ловушку. Как правило, это была очень глубокая яма, крутой обрыв или узкое ущелье. Одно или несколько животных, попадая в ловушку, разбивались, а еще живых особей племя добивало копьями, камнями и дубинами. Постепенно добычу разделывали и переносили поближе к жилищам.

Смотрите на картинках и видео — как охотились древние люди:

Видео: 10 Охота на мамонта в Прииртышье Как охотились древние люди

Видео: Amazon Ya̧nomamö Indians hunting peccary, tapir, deer and monkey

Видео: Неизвестная Планета. Первобытные охотники

Видео: Desert of Skeletons. Hunting Day | Tribes — Planet Doc Full Documentaries

Первобытные охотники, интересные факты

Результаты раскопок в долине Амброна (Испания) дают нам некоторое представление об образе Homo erectu s (это означает уже выпрямленный или прямоходящий человек) 300 000 лет назад. Орудия, изготовленные из материалов, которых нет в этих краях, навели ученых на мысль, что первобытные люди заранее и очень тщательно готовились к охоте. Они применяли простой прием: загоняя (возможно, с помощью горящих головешек) слона или другое крупное животное в болото, они выжидали, пока он не увязнет в нем. И тогда им оставалось только прикончить животное пиками (заостренными рогатками), рубилами и топориками.

Первобытные охотники заостряли свое оружие, ударяя один камень о другой . Позднее люди научились изготавливать рубила — примитивные ножи с неровным режущим лезвием из камня. Прошло еще немало тысячелетий, прежде чем появилось ахейское рубило: вытянутый обтесанный с двух сторон кусок кремния с острым режущим полотом, которым можно было не только резать, но и скоблить.

Перед последним оледенением (около 100 000 лет назад) первобытные люди изобрели новые приемы распиловки и обработки камней. С изобретением скребков, зубил, ножей и сверл их оружие становится все более совершенным. В эпоху палеолита появились дротики , запускаемые с помощью специального метательного устройства. Оружие уменьшилось в размере, и для его изготовления все больше использовались кости животных, в основном слонов, как например, гарпуны из оленьего рога для ловли лося и форели. Использовать отшлифованные топоры и кремниевые острые наконечники, насаженные на деревянные ручки.

И в заключение хочу сказать, что как мы видим многие орудия труда изобретенные многие тысячи лет назад актуальны и в наше время, только слегка модернизированные:)

Если Вам понравилась статья, ставьте «лайк» и подписывайтесь на канал , чтобы ничего не пропустить;)

Возможно Вас заинтересуют и другие статьи:

Как древние люди охотились, охота древнего человека

Использование каменных орудий

Скорее всего, первым орудием первобытного человека стал камень. Этот материал в больших количествах встречается в природе, его было легко найти около мест обитания первобытных людей в Африке, Азии и Европе (в Америке и Австралии люди появились позднее).

Рис. 1. Оружие первобытных людей.

Для изготовления своих орудий первобытные люди использовали не различные вид камня:

Помимо этого, они использовали и другие материалы – древесину, кости, скорлупу и олений рог.

Начало использования каменных инструментов началось около 2,5-3 млн лет назад в Африке. Высокоразвитый австралопитек, который начал использовать каменные орудия, получил название “Человек умелый”. Рядом с его останками часто находят гальки, которые классифицируются как древние орудия олдувайской культуры. Например, на территории Эфиопии, в Дикике, найдены следы от каменных орудий на костях австралопитека. На территории Кении существуют археологический памятник Ломекви, где найдены орудия, которым 3,3 млн лет. Самые древние каменные орудия на территории России датируются 2,2 млн лет назад (Дербентский район Дагестана), а на территории Китая – 2,1 млн лет назад.

Около 50 тыс. лет назад люди научились лепить из глины и обтесывать камень. Они изобрели иглу и после этого стали изготавливать одежду из шкур животных. Для охоты они стали использовать дротики, гарпуны и луки.

Значительную часть каменного века первобытные люди применяли палки и камни раздельно. Только в верхнем палеолите они догадались использовать палку в качестве древка или рукояти для камня и создали каменный топор.

Рис. 2. Первобытные люди орудие.

Ученые нашли следы самого древнего вооруженного конфликта

Природа воинственности современного человека, способности вступать в вооруженные конфликты с себе подобными, продолжает вызвать разногласия среди ученых. Несмотря на то что случаи межгруппового кровопролития давно известны, например, среди шимпанзе, споры об эволюции человеческой агрессии и о том, когда она возникла, ведутся до сих пор. Отчасти это связано с тем, что данных о межплеменных отношениях древних людей мало и большинство предположений строится из скудной этнографической информации, дошедшей до нас.

Солдат учат не вестись на пропаганду

Военнослужащие Центрального военного округа отрабатывают на учениях устойчивость к информационно-психологическому воздействию противника. Оно… →

Среди многих ученых распространено мнение, что наши предки, охотники-собиратели, были довольно мирными и не воевали друг с другом, по крайней мере до наступления сельскохозяйственной революции, когда причиной войн и набегов начали становиться новые земли и захват добычи. До последнего времени древнейшей находкой вооруженных столкновений являлось массовое захоронение близ Дармштадта (Германия), сделанное 4 тыс. лет до нашей эры.

Останки 26 человек, найденные в ней, свидетельствовали о том, что людей убивали ударом тупых предметов по голове, выстрелами из луков и, скорее всего, пытали перед смертью.

Однако новые находки, сделанные археологами в местечке Натарук у озера Туркана в Кении, указывают на то, что люди воевали друг с другом задолго до этого и проявляли исключительную жестокость. Именно здесь археологи обнаружили скелеты 27 охотников-собирателей, которые были жестоко убиты врагами 10 тыс. лет назад.

О том, что происходило здесь, археологам под руководством профессора Роберта Фоули из Кембриджа рассказали позы найденных скелетов, повреждения костей и орудия, которыми осуществлялись убийства.

Скелет женщины, руки которой по-видимому были связаны перед смертью. Отмечены трещины коленных суставов и на левой ступне

Скелет женщины, руки которой по-видимому были связаны перед смертью. Отмечены трещины коленных суставов и на левой ступне

Четыре жертвы массового убийства перед смертью были связаны по рукам. Об этом свидетельствуют позы и положения конечностей, уверены ученые. По их мнению, резня в Натаруке — древнейшее датированное свидетельство человеческого вооруженного конфликта.

Фоули считает, что насилие является такой же неотъемлемой особенностью человеческой природы, как альтруизм, делающий человека одним из самых отзывчивых видов на планете.

«Я не сомневаюсь, что это в нашей биологии — быть агрессивными и способными на убийство, так же как глубоко любящими и заботливыми, — считает ученый.

— Многое из того, что мы знаем о человеческой эволюционной биологии, является двумя сторонами одной медали». Останки 27 человек были найдены не захороненными, из них как минимум восемь скелетов принадлежали женщинам и шесть — детям. 12 скелетов остались относительно целыми и свидетельствуют о методе расправы над людьми:

разбитые черепные коробки и скулы, переломанные руки, ребра, ноги и ранения стрелами в шею.

Археологам удалось обнаружить наконечники стрел, застрявшие в черепах и груди двух человек. Ученые отмечают, что несколько скелетов были найдены лежащими лицом вниз, трещины на их черепах указывают на то, что мощнейшие удары были нанесены, скорее всего, деревянными дубинками, никто из погибших похоронен не был.

Чучхейские дроны из авиамодельного кружка

Южная Корея открыла огонь по беспилотнику, прилетевшему из КНДР. Эксперты уверены, что северокорейские дроны, нередко падающие сами по себе, не… →

«Убийства в Натаруке — свидетельства межгруппового насилия и войн в древние времена, — считает соавтор исследования, опубликованного в журнале Nature, доктор Марта Лар. — Эти человеческие останки подтверждают целенаправленное убийство небольшой группы собирателей без последующего захоронения и дают уникальное представление о том, что войны всегда были обычным делом в межгрупповых отношениях среди доисторических охотников-собирателей».

Археологи считают, что погибшие были представителями большого племени, которое было атаковано соперничающей группой других собирателей. Баталия произошла примерно 9,5–10,5 тыс. лет назад, в самом начале голоцена — геологической эпохи, начавшейся по окончании последнего ледникового периода. В те времена в этом месте была плодородная земля вблизи берега озера, ограниченная болотами и лесом, у людей, живших здесь, был свободный доступ к питьевой воде и рыбе.

«Бойня в Натаруке могла случиться при попытке захвата ресурсов — территории, женщин, детей, продуктов, хранившихся в горшках», — считает Лар.

Вражда между соседними племенами охотников-собирателей еще относительно недавно могла закончиться убийством именно мужчин, причем женщины и дети обычно оставались в составе победившего племени. В Натаруке, судя по всему, нападавшие не щадили никого.

Изучение вопроса археологами

Орудия древних людей можно увидеть на наскальных рисунках, где часто изображали сцены охоты. В XIX-XXI веках археологи нашли множество орудий первобытных людей в различных пещерах, гротах и захоронениях. Впервые идею об использовании камня до металла высказал древнеримский философ Тит Лукреций Кар. В 1734 году французский антиквар повторил его предположения. Научное обоснование этой теории относится к 1836 году, когда датский археолог Томсен выделил каменный век отдельно от бронзового и железного.

В 1860-ые каменный век был разделен на палеолит и неолит Джоном Либбоком. Более подробная периодизация каменного века в 1860-ые годы была разработана французским археологом Мортилье.

Рис. 3. Орудия каменного века.

Как древние люди охотились, охота древнего человека

Древние люди в основном добывали себе пищу с помощью охоты и собирательства. Антропологи сходятся во мнении, что охота имела более значительную роль в эволюции древних людей и толкала его развитие вперед

Люди охотились на диких животных, среди которых были довольно крупные виды, такие как гиппопотамы и слоны, мамонты и дикие быки. На раскопках учёные часто обнаруживают скелеты убитых древним человеком быков, зубров, антилоп и диких кабанов. На севере чаще всего жертвами древнего человека становились лоси, олени и медведи. В горных районах козы. На охоте древние племена проводили большую часть своего времени, об этом свидетельствуют 30 скелетов слонов, найденных на одной из стоянок неандертальцев. Когда пропадала живность в ареале обитания племени, оно меняло место стоянки , охотники находили новые места для охоты. Таким образом можно сказать, что древние охотники вели кочевой образ жизни.

У неандертальцев орудия для охоты были очень хрупкими и не позволяли справиться с большими животными. Чаще всего древние люди охотились на животных, которые отстали от стада, или тяжело раненных животных. Использовали на охоте так же и загонных способ: вначале животных пугали огнем, криком и шумом и таким образом загоняли к ущелью, глубокой яме или к обрыву. Такие места люди отыскивали специально перед охотой. Когда животное падало в яму или ущелье, то чаще всего оно разбивалось на смерть, древним охотникам оставалось только достать животное и транспортировать к месту стоянки. Процесс охоты повлиял на развитие коллективизма, так как охота на крупных животных требовала слаженной работы членов всей первобытной общины.

Древние люди добывали себе пропитание не только за счет охоты. Они ловили грызунов и земноводных, выискивали насекомых, птицы так же были их пищей. Но такой пищей нельзя было насытиться на длительное время, поэтому в приоритете была охота на крупных животных, мясо которых давало больше каллорий. Помимо мяса древние люди использовали шкуры и шерсть убитых ими животных. Древний человек понял, что мясо, приготовленное на огне значительно вкуснее, чем сырое и его можно дольше сохранить. Мясо крупных животных, по сравнению с растительной пищей, мясом птиц, насекомых и грызунов, содержало белки, углеводы, жиры, благодаря чему организм человека восстанавливался и развивался значительно быстрее.

В более сложные времена, когда охота не давала результатов, древних людей спасало собирательство. Они собирали корешки, фрукты и травы. Они даже делали запасы такой растительной пищи, но она не давала такого количества калорий, как мясо и молоко.

Во время охоты некоторые племена использовали так же метод приманки. К примеру, охотник привязывал, пойманное им ранее небольшое животное и прятался неподалеку. Как правило, к такой приманке подходили другие животные и тут же попадали в окружение.

История Карелии

Людям XX века очень трудно представить всю силу гнета стихийных сил природы, которые давили на наших предков тысячи лет назад.

В полосе экватора — непрерывное жаркое лето и пресыщенное обилие растительного мира. В нашей современной лесотундровой полосе периодически свирепствует холод, и тогда не легко добыть объекты пропитания. На экваторе культура не развилась, людям, подавленным обилием средств существования, нет стимула к борьбе за существование. Наоборот, в местах, где ныне проживают эскимосы и десятки береговых и таежных племен Сибири, еще в XX веке не расставшихся с пережитками неолита, все силы человека поневоле были обращены только на поддержание своего существования.

Однако, видеть в природе единственную силу для роста достижений человечества, значит сползти к тем учениям географов прошлого столетия, которые из-за неправильной трактовки, в конце концов, очутились в плену враждебных науке теорий.

Нельзя объяснять развитие человечества лишь с точки зрения биологических процессов, как нельзя объяснять развитие человечества лишь с точки зрения изучения ландшафта. Московское царство Ивана Грозного и территория хана Кучума находились в одинаковых географических условиях, но первый покорил второго, потому что казаки были вооружены пищалями, а татары луками. Преимущество техники решило спор, хотя казаков было в десятки раз меньше сибиряков.

Однако будет ошибочно ухватиться за технику, как за спасительный ключ к пониманию исторических процессов. Войска интервентов и белогвардейщина в 1918—1920 гг. выделялись превосходной техникой, но все же были биты Красной Армией!

Какие явления двигали развитием человечества, чем объяснять превращение зоологической стаи в человеческое общество, затем развитие родового общества, его разложение и, наконец, образование классов? В истории общества нет извечных законов, приложимых в одинаковой степени и к обезьяноподобному стаду и к современному обществу. Каждая стадия имеет свой импульс развития и свои силы, выводящие человечество на следующую ступень развития.

В главе «Варварство и цивилизация» Энгельс подчеркивает фразу: «Первое крупное общественное разделение труда». Когда Энгельс писал свою работу, то две родственных дисциплины — археология и этнография — только-только начинали свое существование. Но если великий естественник Кювье по одной кости воссоздавал скелет, то великий обществовед Энгельс по далеко не полным данным смог, вместе с Марксом, построить столбовой путь развития культуры. Его указания на особую значимость факта общественного разделения труда получают подтверждение материалами, собранными после смерти создателей марксизма.

Теперь законен вопрос, как же выявить разделение труда в те древнейшие эпохи человечества? До нас дошли орудия труда, представление о функции которых мы можем получить из данных этнографий, из описаний быта тех народов, где подобные орудия бытуют или бытовали еще в молодости стариков. Таким образом, изучение орудий труда (которым занимаются преимущественно археологи) имеет исключительное значение для воссоздания жизни исчезнувшего человечества. До сих пор встречаются люди, которые когда-то сами выделывали каменные орудия. «… На Парени в селении Куюл белуху до 1930 г. били каменным гарпуном… Каменных орудий — скребков, гарпунов, копий — мы в коряцких хозяйствах обнаружили большое количество. Мы видели инструментарий (отбойник) из китовой кости. Для изготовления этих орудий коряки показали нам свои приемы».

Орудия труда, как уже указывалось, играют исключительно большую роль для характеристики различных форм труда исчезнувшего общества.

Изделия древнего человека можно делить по материалу на категории: деревянных, костяных и каменных.

Нелепа попытка решать — какие категории из них древнее. В борьбе древнейший человек, вероятно, пользовался попавшимися под руку камнем, палкой и берцовой костью крупного животного, но сохранился от глубин десятков тысячелетий лишь обработанный им камень, реже кость, не говоря уже о дереве, за это время чаще всего истлевшем.

В изучаемый нами период (неолит) в торфяниках сохранились все три категории этих орудий. Благодаря функциональным признакам, не трудно решить, что орудия из камня и кости играли главную роль, а дерево являлось вспомогательным материалом (древки для копий и стрел, луки, втулки и т. п.).

Орудия труда древней Карелии изготовлены из сланца и кремня и лишь изредка из кварца. Использование иных пород является одиночным, а потому не входит в общее рассмотрение.

Судя по количественному соотношению каменных орудий, человек древней Карелии предпочитал производство орудий из сланца, о чем свидетельствует многочисленный ассортимент от крохотных стамесок до громадных кайл и, повидимому, кирок. Изделия из этого материала, идеально приспособленного к полировке, отличаются геометрически правильными формами и прекрасной техникой обработки (табл. 5).

Пользуясь любезным согласием специалиста по неолиту Карелии Н. Н. Гуриной (Ленинград), привожу выдержки из ее обстоятельной работы, пока рукописи, о каменной индустрии древней Карелии. «Все крупные орудия Карелии, (топоры,

— кирш, молоты, долота) и все мелкие (стамески, тес-ла, часто ножи и украшения) сделаны из видоиз-менений глинистого сланца и только исключительно мелкие орудия (скребки, наконечники стрел, редко ножи) — из кремня. Несомненно, что это не случайное явление, а обусловлено рядом причин. Нигде индустрия да сланца не достигла такого развития, как в Карелии. Разнообразие в величине орудий, форме и отделке здесь поразительны. Мы не встретим ни одного кремневого топора на протяжении всех стадий неолита, но зато мы найдем здесь разнообразнейшие топоры из сланца, сильно варьирующие по форме».

Табл. 5. Полирование орудий 1 — сторона орудия, не подвергнутая полированию, с предварительной отеской. 2 — готовое отполированное орудие. 3 — полированная сторона орудия.

Сланец — порода более мягкая, нежели кремень, — служил прекрасным материалом для выделки орудий труда, сильно уступавших, однако, по прочности кремню, и потому они выделывались в значительно большем количестве, чем кремневые.

При выделке орудий из сланца у неолитического мастера Карелии постепенно вырабатывались приемы пиления, возможно перенесенные на камень с костяного материала. Опиленные болванки, — пилы и орудия со следами пиления широко распространены по всем стоянкам на северо-западе СССР, относящимся к ранней стадии неолита. «Выбранный для работы кусок камня, обычно не слишком твердого, надпиливался с одной, реже с двух сторон, по контурам будущего орудия. Часто при выделке топоров, долот, стамесок и других длинных рубящих и долбящих орудий, последующая полировка не захватывала следов этого опила на длинных узких сторонах орудия. По этому можно видеть, что опил делался на глубину 3—5 мм. Затем лишняя часть камня скалывалась, очевидно, долотом».

Для быстрого и успешного пиления, по-видимому, подсыпался под пилу мокрый песок. Следы распила всегда имеют гладкую, прекрасно заполированную поверхность.

После первоначального опиливания, когда орудие приобретало соответствующую форму, его подвергали дальнейшей обработке-точечной ретуши и полированию, причем полирование начинали с рабочего конца. В раннюю эпоху этим и ограничивались, но затем, в более позднее время, ее распространяли на все орудия. Наряду с пилением применялась обработка орудия посредством обивки крупными, а затем более мелкими сколами.

При выделке особенно крупных орудий широко пользовались свойством сланца давать при раскалывании ровную поверхность. Благодаря этому свойству мастер добивался без особого труда совершенно ровной горизонтальной поверхности, часто не подвергая ее затем дальнейшей обработке, то есть полированию. Но это свойство сланца в то же время нередко портило орудие, раскалывая его во время работы над ним. После получения одной ровной плоскости неолитический мастер приступал к отделке других граней. Особенно тщательно отделывались рабочие концы орудия и несколько меньше тыльные части (табл. 7).

Формы орудия из сланца очень многообразны. Особенно варьируют топоры, среди которых встречаются хорошо датируемые типы, свойственные лишь определенной стадии развития неолитической индустрии, а также формы орудий датировку которых установить невозможно, так как их бытование встречается на протяжении всего неолита.

Не менее разнообразны и формы долот. Среди них, на основании сравнения с комплексами находок, так же можно наметить ряд хорошо датируемых объектов. Хуже обстоит дело с такой категорией орудий, как тесла и стамески. Их существование и формы прослеживаются, начиная со стоянок раннего неолита (III-е тысячелетие до нашей эры) и кончая поздним неолитом.

В силу этого трудно выделить среди них такой тип, который был бы свойственным лишь определенной стадии развития каменной индустрии в период неолита (табл. 8 и 9).

Кроме того, имеется ряд орудий, определить время которых более точно невозможно. Это те орудия, которые, как ни странно, встречаются пока лишь в собраниях, состоящих из подъемного материала, и не находятся в раскопках (табл. 32).

Кроме датировки не уточнен вопрос наименования отдельных категорий орудий. Это замечание прежде всего относится к той группе орудий, которые принято называть теслами, долотами, стамесками и даже топорами. Причем в основу этой классификации каждым исследователем кладется какой-нибудь кажущийся ему существенный признак. Просматривая ряд работ, а также описи музеев, замечаешь, что одно и то же орудие именуется разными исследователями по-разному. Тесла путают с долотами, долота с топорами.

Кроме того, наименование ряда орудий и сейчас остается очень спорным. Например, кирка, мотыга, пешня, рубило и еще ряд иных названий дается одному и тому же орудию (табл. 32). Назначение же некоторых орудий до сих пор не разгадано.

Необходимо остановиться на принципе нашего деления орудий на топоры, долота, тесла, стамески. Коротко говоря, таким признаком служат, по нашему мнению, величина орудия и профиль лезвия, определяющие в известной степени функции орудия.

Топор — орудие рубящее; скрепление его с рукояткой таково, что лезвие идет параллельно рукояти, вследствие чего оно должно быть симметричным с тем, чтобы сила удара распределялась равномерно на все лезвие. Топор должен быть достаточно массивен, чтобы усилить его удар. Таким образом, помимо утяжеленной рукояти, он должен и сам обладать определенным весом. Наконец, лезвие должно быть достаточно широким и острым, чтобы производить рубящий удар (табл. 6).

В современном понятии долотом называется инструмент, выполняющий функции долбящего орудия и применяемый в сочетании с ударным орудием—молотом (табл. 7).

Можно предполагать, что орудие меньших размеров, нежели топор, имеющее лезвие также симметричное, употреблялось неолитическим мастером как долото. Оно должно иметь довольно острое лезвие, неширокое и чаще прямое. Тыльная часть или вставлялась в рукоятку (если не было достаточно массивным), или просто удар производился непосредственно по тыльной части.

Тесла должны отличаться от долот своим лезвием. Это последнее обычно асимметрично, то-есть с одной стороны грань имеет довольно резкий спуск, а вторая или гладкая или очень незначительно скошена. Само лезвие обычно широко (табл. 9). О назначении говорит само наименование орудия: оно тешет. Поэтому, способ крепления с рукояткой иной, чем у топора. Его можно широко наблюдать на теслах Меланезии и ряда других мест. Лезвия обычно перпендикулярны рукояти, которая утолщена и недлинна.

Стамеска — более мелкое орудие, чаще с прямым симметричным лезвием, хотя бывает лезвие и слегка асимметричное (табл. 9). Их назначение тоже, что и долот, только работа, производимая ими, более мелкая. Крепление и способ работы те же самые, как и у долота.

Основываясь на этих признаках, мы объединяем орудия в группы того или иного наименования. Однако, возможно, что это деление является условным. Очень может быть, что такой резкой классификации орудий неолитический мастер не делал. Орудия того времени могли быть достаточно универсальными. Тем не менее, для исследователя необходимо уточнение наименования орудий для более успешного их изучения (табл. 9).

Орудия из кремня в древней Карелии весьма немногочисленны. Кремень в Карелии встречается гораздо реже, чем сланец, и это обстоятельство не могло не повлиять на выбор материала при изготовлении орудий. На неолитических стоянках чаще всего находятся орудия, сделанные из камня, встречающиеся в изобилии в данной местности. Из кремня (и роговика) выделывались скребки (орудия для очистки кож), наконечники стрел, дротиков и копий, подобия шил, а также ножевидные пластины, проще говоря—ножи, обычно находимые на большинстве стоянок (табл. 10).

Н. Н. Турина справедливо отмечает, что в верхней Волге, где много кремня, раскопки дают большое количество кремневых орудий, нередко очень крупной величины. Зато на территории Карелии орудия из кремня встречаются в виде лишь ножей, наконечников и скребков.

Наконец, совсем редко встречаются орудия из к в а р ц а, Это- наконечники стрел и скребки. Чрезвычайная хрупкость материала позволяла приспосабливать кварц только в виде режущих и скребущих орудий. Несмотря на сравнительное обилие кварца в Карелии, он повсюду заменялся кремнем.

Если ко всему вышесказанному прибавить значительно большую универсальность функций ряда орудий, чем те, которые придают им современные исследователи («долото», «тесла» и т. д.), то легко понять широко объемлющие возможности каменных орудий.

Табл. 9. Три тесла и две стамески (рядом дан их профиль)

Основным недостатком всех раскопок неолита Карелии, является отсутствие находок из кости, рога и дерева, не сохранившихся ввиду неблагоприятных почвенных условий. Поэтому, все без исключения раскопки стоянок Карелии не дают полного представления о культуре, так как в них сохранились лишь изделия из камня и черепки глиняных сосудов (керамика). Зато в трех пунктах, невдалеке от территории Карельской республики был добыт богатый материал из кости и рога:

1) На западе — на южном побережье Ладожского озера, вблизи Новой Ладоги;

2) На севере—на Кольском полуострове (Кольский залив, Олений остров),

3) На востоке—в басейне озера Лача, в Каргопольском районе.

Табл. 11. Изделия из кости (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 18 — шилья; ,13, 14, 15, 16, 19, 20 — наконечники стрел; 11, 12 — гарпуны). (Из книги А. А. Иностранцева)

Ближе всего к древней Карелии по характеру культуры подходит Ладожская стоянка. Комплекс каменных орудий, найденных на этой стоянке, а также форма их и материал, из которого они изготовлены, полностью совпадают с карельскими. Здесь, как и в Карелии, преобладают сланцевые орудия, кремневых же найдено мало; среди орудий выделяются характерные, карельского типа, кирки, тесла и стамески. На этом основании, Ладожская стоянка может быть включена в область распространения карельской культуры, и неполный круг предметов древней Карелии, не сохранившихся до нашего времени из-за непрочности материала, может быть пополнен найденными близ Новой Ладоги. В инвентаре Ладожской стоянки имелось много костяных орудий — для охоты и для обработки сырых материалов (дерева, кожи и пр.), (табл. 12) и для украшения. Набор костяных стругов и шильев (Иностранцев, т. X, 2—6. 8, 9, см. табл. 11) свидетельствует о широком применении их при обработке кожи и шитье одежды. Находки костяных игл для плетения сетей (по определению М. Фосс) пополняют состав орудий, связанных с рыболовством (Иностранцев, т. VIII, 12, 14; IX, I). Многочисленные костяные долота (Иностранцев, т. VII, 1—5), указывают на распространение в эпоху неолита изготовление различных изделий из лыка (табл. 12).

Табл. 12. Изделия из кости (ассортимент орудий из распиленных полых костей). (Из книги А. А. Иностранцева).

Наше внимание обращено пока на орудия охоты и рыболовства, а также на орудия для обработки и изготовления изделий.

На Ладожской стоянке наряду с кремневыми наконечниками найдены костяные (Иностранцев, т. X. 13, 14), и здесь, как и повсюду, в эпоху неолита, основным орудием охоты был лук. Размеры лука, по данным раскопок М. Е. Фосс в районе озера Лача, не превышают 0,65 м при толщине 1,7 см. посредине. Небольшой размер лука (примерно той же величины) показывают рисунки на скале Залавруга. ‘Боевую мощность подобного лука пока опреде-лить трудно, так как она зависит от упругости древесины, качества тетивы и особенностей структуры, в частности, тетивы, формы наконечника и, если было оперение—хвоста стрелы.

«Охотничьи орудия, — пишет М. Е. Фосс, — изготовленные из камня, кости и дерева, отличаются тщательностью обработки и

разнообразием форм, отвечавших различным способом и приемам охоты. Наконечники стрел и дротиков всевозможных размеров и типов, предназначенных для охоты на лесную и болотную дичь, на крупного и мелкого зверя; гарпуны, применявшиеся не только для рыбной ловли, но и для охоты, резко дифференцированные; удильные крючки, луки, древки копий и дротиков — все свидетельствует о процветании охоты в эпоху…».

Обилие форм наконечников стрел, как показывает изучение охотничьих племен салымских и ваховских остяков (по терминологии царской администрации) зависит всецело от вида объекта. «…У салымских остяков стрелы для охоты на медведя (правда, при помощи сторожевых луков) снабжены железным треугольным наконечником. При охоте на выдру они употребляют наконечник о зубцом острия и колечком внизу; стрелы для уток имеют наконечник с развилиной, и, наконец, стрелы на белок снабжены тупым костяным или деревянным наконечником. Подобную же картину наблюдаем и у ваховских остяков. При охоте на медведя они употребляют железный наконечник с большими зарубками на заднем конце, на лису—плоский, вилообразный наконечник и на птицу—копьевидный. На белку они охотятся такими же стрелами, как и салымские остяки» (рис. 10).

Можно не согласиться с П. А. Дмитриевым, что (как он тут же оговаривается): «Эти факты, конечно, не объясняют нам, для какой цели служит тот Или иной археологический наконечник». Если систематизировать этнографическое собрание наконечников стрел и проделать подобную работу с археологической коллекцией наконечников, то немедленно наметится в достаточной степени ощущаемая связь. Но автор прав, указывая, что древние стрелы значительно многообразнее современных. Причина ясна—вошедшее в быт ружье, конечно, вытесняло ассортимент стрел.

Исключительную редкость представляет находка в Веретье копья длиной в 3 м, шириной в середине— 2,2 см и на одном из концов—до 1 см в поперечнике.

Самым многочисленным видом орудий охоты (75 единиц) на стоянке Веретье оказался гарпун, метательное орудие типа копья. Но форме отличается от копья зубцами на одной или двух сторонах наконечника из кости (табл. 13). Другая особенность — древко не всегда глухо соединено с наконечником, иногда оно лишь соединено с ним ремнем.

Таким образом, гарпун является разновидностью копья. П. П. Ефименко отмечает ошибочность трактовки гарпуна только как специального орудия рыболовства. Хотя единственное изображение гарпуна на петроглифах Карелии (Бесов Нос) дано как раз в композиции промысла на какую-то весьма крупную рыбу из осетровых, но технические свойства этого орудия вынуждают расширить пределы его применения.

Гарпун, несомненно, интереснейшее из метательных орудий, генетически происходящих из копья (табл. 21). Будучи одним из древнейших (Мадлен), появившись задолго до лука, он выполняет те же функции, что и копье, но дает совершенно различные результаты. На это обстоятельство исследователи, кажется, обращают очень мало внимания. Практическая цель копья — пробить животное. Практическая цель гарпуна — пробив мягкую часть животного, зубцами удержаться в его теле. Копье легко выходит из раненой добычи, а гарпун наоборот своими зубцами задерживается. В этом и состоит особенное свойство гарпуна. Поэтому, несомненно, гарпун применялся на охоте за мясистыми животными. Ассортимент их очень разнообразен: кит, белуха, тюлень, нерпа, лось, медведь и крупные, очень мясистые рыбы с мягкой кожей, вроде семги, налима и т. п. Рыбы в панцыре, конечно, требовали трезубца.

На самом деле, как удержится наконечник копья в сале туши морского животного? Копье сделает лишь прокол, который быстро затянется салом, и такое животное, как белуха, уйдет навсегда в пучину. Иное дело зубцы гарпуна, которые держатся за волокна мяса, раздражают его, вызывают усиленное кровотечение, чем ослабляют животное. Будучи соединенным ремнем с лодкой промышленника или поплавками ив дерева, гарпун не выпустит добычи из поля зрения человека. Среди гарпунов, найденных на Ладожской стоянке, интересны с огромными зубцами (Иностранцев, т. X, 11 —12, рис. 82 и 83), вероятнее всего, предназначенные на тюленя, кости которого в большом количестве найдены в Ладожской стоянке (стр. 9).

Этнографические данные даже наших годов (1930—1932 гг.) о нымылланах (коряках), проживающих на побережье Охотского моря, Камчатке, указывают на причины бытования неолитического типа орудия: «… Старики объяснили нам, почему, несмотря на наличие железных орудий и даже на умение ковать железо, они при охоте на кита все же употребляют каменное копье… Каменное копье с его изломами и зазубринами делает более опасную рану по сравнению с гладким железным копьем, края которого будто бы заплывают жиром. Можно думать, что применение на охоте на дельфина каменного гарпуна, имевшее место на Парене осенью 1930 г., имеют такое же объяснение».

Глядя, например, на массивный гарпун с очень частыми, но мелкими зубцами, так и хочется предназначить его для крупной рыбы. Мелкие зубцы впиваются в жирную, легко рвущуюся мякоть, они же прочнее держат бьющуюся добычу.

Скалы Пери Носа (Онежское озеро) дают нигде больше не встречаемые изображения праобразов современных капканов, известных на севере Европы под именем кляпцов.

Специальная поездка в 1928 г. в Пермь выявила в местном музее капкан пермяков (сходный с ним выставлен в Музее этнографии Акад. Наук в Сибирском отделе, Ленинград. Он весь из дерева и состоит из трех частей. Основной является плаха; у пермяков она прямая, у жителей древней Карелии была вогнутой, иногда шарообразной. Один деревянный рычаг прочно вделывается нижним концом в плаху и потому он неподвижен, зато другой рычаг прикреплен к первому скрученным лубом (на Печоре — оленьими жилами), который пригибается к земле. Задевая эту нить, животное освобождает пригнутый рычаг, который с громадной силой захлопывается и ущемляет добычу, так как нить из скрученного луба сильно сжимается, свертываясь в узлы (табл. 14).

Приведем обстоятельное описание кляпцов, сделанное человеком, лично им пользовавшимся: «… В прежнее время по следу старого лыжника, которым рысь предпочитает пользоваться в своих скитаниях в лесу, ставилась «кляпча» — это древнее орудие лова… Принцип кляпчи — рычаг, снабженный на конце тремя гарпуновидными зубьями; рычаг приводится в быстрое движение упругостью скрученных, как в лучковой пиле, жил. Насторожка делается усилием ноги, причем спусковой механизм состоит из двух рычажков.

К более длинному прикрепляется нитка, которую и должно задеть животное. Тогда гарпуновидный рычаг кляпчи освобождается и с громадной силой опускается в область шеи или спины животного, которое, если не будет убито тут же, не может освободиться от зубьев рычага, проникающих на два-три вершка в тело зверя».

Разберем теперь устройство капкана, применявшегося в древней Карелии. Эти капканы выбиты на скалах Пери Носа в количестве свыше шести десятков. Есть целая скала, покрытая изображениями этих капканов различного типа.

Табл. 15. Изображение капканов на скалах Карелии

(основные типы: 1—выдолбленная основа и прямые рычаги, 2—выдолбленная основа с петлеобразными рычагами, 3—круглая основа с петлеобразными рычагами, 4—круглая основа с прямыми рычагами. По-видимому, каждая форма предназначалась, подобно стрелам, к определенному виду животных. Цель прямых рычагов — защемить добычу, петлеобразных рычагов охватить добычу в тиски.

Капканы Онежских петроглифов имеют два основных вида: один из них — с прямыми рычагами, у другого — эти рычаги вогнуты и образуют дугу (табл. 15). Последний тип капканов, по- видимому, был приспособлен к крупным животным, для которых рычаги в виде дуги надежнее, так как при всей упругости оленьей жилы, все же нельзя достигнуть такой силы удара, чтобы насмерть раздавить волка. Следовательно, подобный капкан применялся как ловушка, где хищник погибал от голода.

Капканы с петлеобразными рычагами, в свою очередь, делятся на орудие с плахой в форме полумесяца и с плахой в виде ядра. Последняя форма опять раздваивается: один тип имел рычаги, складывающиеся в кольцо, предназначенное для лап зверя, а другой — с длинными рычагами — для сдавливания самого туловища (табл. 16).

Табл. 16. Функции капканов

(1 — человек с надетой на голову мордой по видимому, волка, зажат капканом, этим рисунком иллюстрируется магический договор: „как этот волк» попал в капкан, так и все бы волки попадали бы в капкан», 2 — птица, приближающаяся к капкану, 3 — лебедь с шеей, охваченный капканом, 4 — некий дух (?) попавший в капканы).

Замечателен факт, что капканы применялись не только для животных, но и для людей. Так, например, один из петроглифов Онежского озера изображает человека, задавленного за шею капканом. Фигура человека без рук означает состояние смерти. Для знающего север подобная смерть человека не может быть новостью, так как еще недавно на Печоре и в некоторых других местностях охотники на своих охотничьих тропинках (путиках) устанавливали, так называемые, самопалы, то есть ружья, нацеленные на тропу. Тут уже дело случая кому погибнуть, так как стоит человеку или животному лишь задеть нитку, и заряд вылетит ему навстречу.

Современное применение капканов у коми на Печоре, у пермяков, у манси, дополняет представленные о пользовании этими, как доказывают петроглифы Карелии, древними орудиями лова. В среднем Урале олени еще недавно ловились капканами по глубокому снегу. «Капкан весит не более 18—20 фунтов и ничем не отличается, кроме большой величины, от волчьих или лисьих. Ставят их обыкновенно в ельниках, на тропах или на переходах у поеди». «Остяки ловят западнями, в которые попадают даже лоси».

По всем данным, капканы с круглой плахой и кольцеобразными рычагами предназначались для мягкой и круглой лапы волка, которая сильно утолщается в пальцах. «Зимой волк ловится капканами. Они ставятся на общих основаниях ловли капканами… Волк попадает в капкан всегда одной ногой… уносит за собой капкан в лес, куда за ним гонятся звероловы и достигают цели, потому что он там цепляется за деревья».

Таковы в общих словах некоторые данные об этом механическом орудий лова.

Древний бумеранг

Охотничье оружие до изобретения пороха чаще было метательным. Пожалуй, первый о чем мы поговорим – это бумеранг. Существует заблуждение, что полноправными изобретателями сего метательного снаряда могут называть себя только австралийские коренные племена. Но это не совсем так. Изображения разнообразных изогнутых палок в руках человека есть в древних усыпальницах Египта и среди наскальных рисунков Азии. Их использовали на всех континентах разные народы. Существует догадка, что, как и многие изобретения человечества, жителям разных уголков планеты пришло на ум делать возвращающиеся палки почти одновременно. Их использование ушло с изобретением лука и стрел.

Вот только австралийцы не додумались до этого и продолжали, до самой встречи с бледнолицыми колонизаторами, швыряться в птиц бумерангом. Поэтому за ними и закрепилось «авторство». Первый плюс бумеранга в том, что он не так уж сложен в изготовлении. Если говорить о классическом, не возвращающемся виде. По сути, им может стать любая изогнутая палка, которая в полете вращается, тем самым увеличивая силу удара при столкновении с дичью. Охотятся с бумерангом, как правило, на птиц.

Рассмотрим минусы. Необходима открытая местность, так как деревья такому оружию составляют огромную помеху, а то и вовсе могут свести шансы добычи к нулю. И птиц должно быть много. Собственно аборигены так и охотятся, подкарауливая стаи пернатых в местах их скопления. Чтобы попасть бумерангом в одиноко летящую птицу, нужны годы тренировок. И даже в таком случае удача может не улыбнуться. Но если уж попал, эйфория будет несравнима с удачным выстрелом дробью.