ОХОТНИЧЬЕ ПОВЕДЕНИЕ

ОХОТНИЧЬЕ ПОВЕДЕНИЕ

Данный поведенческий комплекс относится к одной из самых сложных форм поведения и является совершенно особой отраслью практического использования собак. Отметим особо, что мы не являемся специалистами в области охотничьего собаководства и данное пособие отнюдь не является руководством по нагонке и натаске. Наша цель – определение места охотничьего поведения в поведении собаки в целом и его связи с прочими комплексами.

Наблюдения за одичавшими собаками, которых сейчас немало в средней полосе России и которые в отсутствие волков занимают экологическую нишу последних, показывают, что при охоте они используют все способы, характерные для волков. В связи с этим мы считаем необходимым знакомство с основными принципами охотничьего поведения волков, описанного С.А. Корытиным и Д.И. Бибиковым[3].

Как указывают эти авторы, приемы охоты волков более разнообразны, чем у других видов семейства Волчьих.

Охотничье поведение волка

Волк – хищник достаточно крупных размеров, охотящийся вдогон, загоняющий жертву, в противоположность засадчикам, скрытно подкарауливающим ее и/или подкрадывающимся. Подобное деление, разумеется, условно – речь идет о предпочтении той или иной стратегии охоты.

В охотничьем поведении диких зверей выделяют поиск добычи, за которым следует обнаружение и скрадывание, встреча с жертвой, преследование, нападение (J.P. Scott, J.L. Fuller).

Сбор стаи для охоты

Чтобы справиться с крупной добычей или более эффективно ловить добычу очень подвижную, необходимы действия всей стаи или хотя бы значительной ее части. Стая сильна слаженностью действий отдельных ее членов, умением их понимать действия соседей, дело находится для разных зверей: молодых и опытных, сильных и середнячков. В результате стая оказывается чем-то большим, чем сумма физических возможностей и умений всех ее членов.

Включается феномен социального облегчения: примеру лидера следуют остальные звери. Более того, изначально охотничья мотивация у части животных может быть относительно невысокой, но пример соседей, партнеров вызывает стремление им подражать. Возбуждение одного зверя буквально «электризует» его напарников, им уже не терпится идти на поиск, преследовать.

Минимальную охотничью стаю представляет уже пара, которая действует очень слаженно, зачастую между партнерами четко распределены обязанности.

Американским исследователям удалось наблюдать, как волки собираются на охоту. Картина была такова: сначала среди животных, расположившихся на отдых, возникло некое беспокойство. Часть зверей то отбегала на некоторое расстояние от прочих, то возвращалась вновь. Следовал обмен приветствиями, будто вернувшиеся долго отсутствовали; возбуждение возрастало. Вскоре уже все волки сновали по поляне, подчеркнуто выражая лояльность высокоранговым особям, затем стая внезапно завыла – это был характерный сигнал сбора. Не прошло и минуты, как последний волк исчез в лесу.

Из описания видно, что происходит не только общее повышение возбуждения, но и сплачивание стаи; подчеркивается главенство, а следовательно, и право руководить старших животных.

Поведение собак во время сборов на охоту выглядит примерно так же: возбуждение, стремление приблизиться к хозяину, радостные приветствия – стая консолидируется для решения важной задачи.

Поиск добычи

Наблюдения Меча Д. за охотой стаи волков на лосей показали, что маршруты поиска добычи, как правило, постоянны, проходят по местам нахождения и концентрации жертв в тот или иной сезон года; они весьма рациональны и следуют не только по более богатым дичью местам, но обеспечивают лучшие возможности подхода к жертве.

Обнаруживают лося чаще чутьем, реже на слух и еще реже зрительно. Почувствовав близкое присутствие добычи, передние волки, а за ними остальные останавливаются, начинают суетиться, возбужденно виляя хвостами, принюхиваются, внимательно смотрят в направлении добычи, иногда совершают разведывательные прыжки вверх или поднимаются на задних лапах.

Обнаружив дичь, волки начинают ее скрадывание, стремясь приблизиться к жертве на дистанцию верного броска. При этом хищник сообразуется с поведением жертвы, затаивается, когда она настораживается, и продолжает с удивительным терпением и выдержкой, подчас ползком, подбираться все ближе и ближе.

Во время поиска в стае зачастую выделяется лидер, лучше всех умеющий «читать» следы и распутывать их. Подчеркиваем, что речь идет именно об умении и опыте, а не только об остроте чутья. На протяжении охоты в зависимости от условий лидеры могут меняться несколько раз.

Поиск во время групповой охоты принципиально не отличается от аналогичных действий при собирательстве, за исключением смены лидеров.

Преследование и нападение

После обнаружения добычи стая преследует ее в соответствии с особенностями жертвы, сложностью рельефа и охотничьими традициями стаи. Так, стая волков может загонять жертву на край обрыва, в густой кустарник или бурелом; гнать стадо копытных широким фронтом, пока слабые животные не отстанут; разбивать стадо, опять-таки оттесняя от него слабых. Учитывая, что крупные копытные оказываются серьезными противниками, волки ведут преследование так, чтобы максимально экономить силы, изматывая жертву и заставляя обороняться в самых неудобных для нее условиях. Сходные наблюдения на гиеновых собаках показали, что эти хищники зачастую целенаправленно гонят жертву как можно ближе к собственным логовам, – это избавляет их от необходимости самим нести часть добычи молодняку.

Кроме основного способа охоты с подхода, применяемого в различных ситуациях (при случайной встрече или с предшествующим поиском, со скрадыванием и преследованием или без них), волки используют другие приемы.

Так, обнаружив жертву или зная о ее местонахождении, стая волков разделяется на две части. Одни прячутся в засаду, другие становятся загонщиками. Засада устраивается на пути вероятного хода вспугнутой жертвы. Такой способ охоты называется нагон.

Облава, или загон, заключается в преследовании жертвы с перехватом на пути. Способ основан на стремлении многих животных убегать от преследователя не по прямой, а по кругу. Обнаружив жертву, волки также разделяются на две или несколько групп. Одни гонят ее, другие движутся наперерез, когда жертва отклоняется в сторону. Перехватчиков обычно бывает меньше, чем преследователей. Нередко хищники гонят жертву, двигаясь параллельными курсами. При этом эстафету преследования принимают звери на том фланге, в сторону которого сместился путь движения жертвы.

Согласованность действий в такой коллективной охоте очень велика. Смена ролей гонщиков и перехватчиков экономит силы преследователей. Подобные охоты бывают за копытными и зайцами.

Оклад. Прием состоит в окружении жертвы, взятии ее в клещи или кольцо. Он эффективен как в отношении одной, так и группы особей, стада, но применяется главным образом к неспособным к активной обороне животным.

Загон в угол.Иногда волки загоняют жертву в крайне неудобные для нее места, например в глубокий снег, болото, на обрыв и т. п.

Подкарауливание. Обычно одиночные звери неподвижно караулят подход или появление жертвы. Хищники умело выбирают укрытие, учитывая образ жизни, поведение жертвы, погодные условия. Подкарауливают на тропах у солонцов, водопоев или переправ, на пути движения пасущегося стада северных оленей, сайгаков, у нор грызунов.

За преследованием следует нападение в стремительном броске, а затем хватка или преследование, если жертву не удалось сразу остановить.

Нападение броском составляет характерный этап любой волчьей охоты на крупных животных. Применяется он в горах, на равнине при добывании оленей, лосей, горных баранов и козлов, реже кабанов или косуль. В открытых местах этот прием используется редко из-за трудности приблизиться к жертве на близкое расстояние.

Если хищнику не удалось остановить добычу или сделать решающую хватку на протяжении первых 200–500 метров, преследование большей частью прекращается, так как очевидно, что далее оно бесполезно. Таким образом, жертвами волков редко становятся здоровые животные. Более мелкую дичь, например зайцев или диких кроликов, волки могут преследовать значительно дольше, пока она не выбьется из сил. Интересно, что при обнаружении явно ослабленного или больного животного волки преследуют его не спеша, пока оно не обессилит окончательно. Такое преследование может продолжаться на значительно большее расстояние.

При охоте на стадо волки стремятся разогнать его или отбить от группы одно или несколько животных. Конкретные приемы достижения этой цели варьируются: отвлечение внимания вожака, неожиданный бросок, атака с противоположных сторон, проникновение внутрь стада для создания паники, но наиболее часто – нападение на отделившихся от группы животных. При нападении волки используют гон по фронту, когда они не врываются в глубь стада, а гонят его, пока одно или несколько животных не выбьются из сил и не отстанут. Через несколько минут погони они теряют скорость, отделяются от остальных и становятся легкой добычей. Волки не гонят стадо долго и, если слабых животных не обнаруживают, прекращают погоню. Они словно «выжимают» из стада слабых животных.

При решении всех этих задач волки используют свою хорошо развитую способность к экстраполяции, а сама атака на жертву требует слаженных действий участников охоты. Зачастую молодые и менее опытные звери не пытаются умертвить остановленную жертву, они лишь мешают ее бегству. Убивает наиболее опытное животное, знающее, как именно надо атаковывать подобную добычу, где у нее уязвимые места.

Собственно борьба с жертвой является одной из специфических форм агрессии (см. «Агрессия»), для формирования ее рефлекторных поведенческих актов требуется специальное обучение. Понятно, что, чем серьезнее вооружена и крупнее жертва, тем большее мастерство требуется для ее убийства.

Разные виды копытных, будучи атакованными, ведут себя различно: разбегаются, сбиваются вместе, обороняются с помощью различных приемов. По всей видимости, для стаи сложно наработать приемы, позволяющие справляться с разными видами добычи, поэтому разные семьи осваивают различную «специализацию». Описаны стаи волков, охотившихся преимущественно на крупный рогатый скот, другие стаи предпочитали лошадей и т. д. Приемы нападения молодняк перенимает от матери.

Раздел и использование добычи

При разделе добычи временных лидеров, руководивших поиском, атакой, умерщвлением, сменяет доминант. Он выбирает кусок по своему вкусу. Существуют наиболее предпочитаемые части туши, именно их поедают в первую очередь, малосъедобные куски оставляют напоследок или бросают на месте охоты. В хорошей слаженной стае добычу, даже крупную, быстро разрывают на части и растаскивают, каждый получает свою долю. Доминант контролирует относительный порядок при разделе добычи, так что даже самые низкоранговые животные получают свою долю. Высокоранговые животные могут поделиться своим куском с лояльными партнерами, принести корм сукам и молодняку, не участвовавшим в ловле.

Поведение волков, волко-собачьих гибридов и диких собак при использовании добычи широко варьируется. Небольших животных, например новорожденных копытных, группа волков обычно съедает полностью, унося в укромное место.

Поедая крупную добычу, волки первое время держатся поблизости от туши, охраняя ее от многочисленных нахлебников – мелких хищников, птиц, мышевидных грызунов. В первую очередь съедают самые «вкусные» части туши (некоторые части кишечника, семенники, печень, жир, костный мозг), затем – мясо и уже в конце – кости.

Среди хищников семейства Волчьих широко распространено закапывание пищи на черный день. Волки и собаки транспортируют куски мяса в желудке и затем срыгивают их, крупные куски переносят целиком в зубах. Свои запасы звери обычно закапывают в землю или лесную подстилку. Копают они лапами, а закапывают носом. Многие волки и особенно лисицы метят затем свои запасы мочой. У собак это явление встречается значительно реже.

Во время транспортировки мяса в желудке у волков и собак затормаживается секреция пищеварительных желез, и мясо отрыгивается практически не обработанным ферментами. Таким же образом самки приносят еду детенышам. Стремление к запасанию у зверей очень прочно и порой поражает своей бессмысленностью, когда они начинают «закапывать» кусок на голом полу, порой обдирая до крови нос. Несмотря на тысячелетия существования собаки как домашнего животного, это поведение в большей или меньшей степени сохраняется и у них. Собаки часто прячут и куски пищи, и любимые игрушки, порой закапывая их на голом месте.

Одиночная охота

Этот комплекс поведения значительно сложнее собирательства. Помимо поиска в него входит преследование жертвы. Для умерщвления добычи требуется специальный комплекс навыков. В отличие от стайной охоты, не требуется умение координировать действия с другими особями.

Одиночная охота более характерна при обилии доступной добычи. В норме объектами одиночной охоты являются животные, не представляющие серьезной опасности для самого хищника.

В ряде случаев одиночной охотой вынуждены заниматься аутсайдеры или животные, потерявшие стаю. Тогда, за неимением легкодоступной добычи, они охотятся на любую дичь.

Такие охоты часто бывают неудачными, при этом животные подвергаются опасности

Брачное поведение разных животных

Довольно сложные ритуалы, связанные с размножением, демонстрируют многие виды пауков, многоножек и ракообразных. Среди беспозвоночных интересными брачными церемониями отличаются некоторые членистоногие.

В мае самцы пауков-пизаур отправляются на поиски самок. Наткнувшись на ее след или на сигнальную ниточку, которую паучиха, путешествуя, всюду тянет за собой, самец сразу же начинает охотиться за мухами. Синхронизация здесь очевидна: след самки или сигнальная ниточка вызывают у самца реакцию охоты за мухами. Поймав муху, паук быстро оплетает ее паутиной, пока она не обратится в белый шарик. Взяв осторожно челюстями муху в шелковом пакете, он специфическим порывистым шагом идет на сближение с паучихой. Приблизившись к ней, он застывает в особой ритуальной позе, опираясь концом опущенного вертикально вниз брюшка и кончиками шести ног и приподняв четвертую их пару свертком с мухой, который держит в челюстях.

Таким образом, он преподносит невесте свой свадебный подарок. Паучиха медленно подползает, принимает у самца свадебный дар и, порвав упаковку, начинает высасывать его содержимое. Самец стоит перед самкой в неподвижной позе до тех пор, пока она не покончит с трапезой. Только после этого самка допускает самца к спариванию. Таким образом, самцы этого вида пауков предупреждают широко распространенную у пауков агрессию со стороны самки после спаривания, обычно приводящую к тому, что самка съедает своего полового партнера. Сложные и красивые брачные танцы демонстрируют некоторые виды насекомых.

У большинства пауков самцы мельче самок. Некоторые виды пауков преподносят своим самкам подарки в виде пойманной добычи (или хотя бы символические подарки) оплетенные паутиной. Это позволяет им, продемонстрировав самке свои положительные качества добытчика и отвлекая ее на подарок, осуществить спаривание. Другие виды пауков демонстрируют своим самкам качество танца или особых движений лапками, что позволяет зачаровать самку, оплести ее паутинками и опять же — осуществить спаривание.

Брачный ритуал некоторых видов пауков представляется порой восхитительным спектаклем по сложности ритуальных поз и движений. В исключительных случаях пауки-самцы насмерть сражаются за своих самок на дуэлях, но это относится лишь к тем немногим видам, у которых самцы не мельче, а то и крупнее самок.

А вот самцы пауков-каракуртов устраивают турнир за право первого спаривания с самкой. Доминантный самец-победитель начинает ухаживать за самкой, остальные пауки ждут своей очереди.

Самцы пауков-тарантулов исполняют перед самками вибрирующий танец лапками и приветственное прикосновение к ее ногам.

Брачный ритуал скорпионов выглядит так: самец и самка, сцепившись клешнями и высоко подняв хвосты, совершают многочасовое путешествие, во время которого самка подбирает семенную жидкость, оставляемую самцом. Самки пауков-тарантулов, а также самки скорпионов (эти, как правило, живородящи) заботятся о потомстве и в первое время носят его на себе.

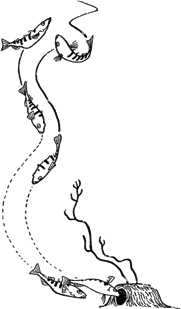

Лучше всего этологами изучено брачное поведение трёхиглой колюшки. Выше уже говорилось, что самец реагирует лишь на вздутое брюхо самки, а самка – на красную нижнюю часть самца (в отличие от самки десятииглой колюшки, которая реагирует на чёрный цвет самца). Рассмотрим теперь подробнее. Прежде чем приобрести красную окраску брюха, самец строит гнездо. Сначала он ищет участок. Затем прогоняет других рыб со своей территории: становится вертикально хвостом вверх и дергается всем телом. Если соперник не отступает, он начинает кусать ртом песок. В крайнем случае, самец колюшки поворачивается к пришельцу широкой стороной тела и оттопыривает две большие брюшные иглы. Этот угрожающий жест граничит с отчаянием. Когда колюшке не мешают, она занята строительством гнезда. Набирает в рот песок и высыпает в сторону, затем приносит во рту разные травинки и обрывки водорослей и впрессовывает их в эту яму. Части растений он склеивает слизью, которая выделяется из почек. Только когда гнездо готово самец меняет окраску, причем красного цвета становится только брюхо, а спина приобретает яркий светло-голубой оттенок за счет голубых кристаллов гуанина. Когда мимо проплывает стайка колюшек, самец перед одной из рыбок отплясывает зигзагообразный танец: сначала отворачивается, как будто собирается уплыть от самки, а затем резко направляется к ней с широко раскрытым ртом. Иногда он может ударить самку, но обычно этого не происходит, потому что самец начинает повторять проделанные движения. Это отпугивает большинство самок, не влияет только на готовую к икрометанию самку. Обычно самка отвечает на ухаживания, склоняя тело вниз, потому что он танцует ниже её. Тогда самец сопровождает её к гнезду. Вход в гнездо он показывает особым движением: ложится на бок, головой ко входу.

Рисунок 1 – Зигзагообразный танец самца колюшки и сопровождение самки к гнезду

Самец может исполнять зигзагообразный танец также перед рыбками другого вида. Если одна из этих рыбок последует за ним, это вызовет цепную реакцию дальнейших половых рефлексов, но благодаря репродуктивной изоляции спаривание маловероятно. После того, как рыба выметает икринки, наступает конец брачных отношений. Вся задача самки при размножении – выметать яйцеклетки. Забота об икринках и мальках – функция самца.

У других рыбок – цихлид, брачные церемонии похожи на церемонии колюшек. Самец ложится плашмя на дно, бьет хвостом по воде и кружится. Таким образом, образуется ямка. Исполнив зигзагообразный, танец самец ведет самку за собой к гнезду.

Среди птиц много интересных примеров брачных игр.

Дикие утки сначала знакомятся: плывут навстречу друг другу и пьют воду. Молодая утка, присмотревшая себе одного селезня, кричит призывно другому селезню. Когда они оба находятся с ней рядом, утка натравливает одного на другого. Бросая вызов сопернику, селезень плавает вокруг утки с вытянутой головой и опущенным вниз клювом. Перья на голове при этом нахохлены. Неожиданно селезни встают в воде вертикально, боком друг к другу, затем селезни взъерошивают перья на голове. Финал такого ритуального поединка ясен. Селезни расходятся, потому что такие поединки являются простыми демонстрациями перед самкой. Селезни относятся враждебно не только к самцам, но и к чужим самкам. Тем самым достигается равномерное размещение семейных пар. Дикие утки заключают браки рано, еще осенью на зимовках.

Союз гусей с гусынями очень прочен. Покинув свою семью, гусак должен идти в семью гусыни, но её отец сначала гонит его и бьет. Самец начинает ухаживать издалека, проплывает мимо туда – сюда и нападает на обитателей пруда, с целью показать свою силу. После каждой победы он плывет к своей суженой и триумфально гогочет. Если папа гонится за ним, тот уплывает, если нет – он ждет ответного гогота гусыни.

У аистов все по-другому: самец, выбрав гнездо, сидит и дожидается самку. Как только увидит её, хлопает клювом. Главное в заключении браков у аистов не верность, а просто тот факт, что ту самку, которая ответит на приветствие, самец принимает как жену. «Случается так, что к такому гнезду возвращается прошлогодняя самка и если в гнезде уже есть новая, то начинается борьба между ними, на которую безучастно смотрит самец» (З. Веселовский).

Глядя на ворон, трудно решить кто из них самец, а кто самка. Обе особи настроены очень враждебно и внешне неотличимы. Ходят одинаково, угрожают одинаково: встают нос к носу с распушенными на голове перьями и клювами, готовыми к бою. Но потом самка потихоньку уступает и подставляет самцу самое слабое место – затылок. От одного удара в затылок ворона может умереть, и поэтому это является тормозящим жестом. Самец не бьет её, а просто перебирает клювом перья на её затылке.

Токующие птицы своеобразны своими необычными движениями, направленными на то, что бы продемонстрировать наиболее яркие части своего оперения. Павлин не бегает за павами, он ждет их, раскидывая свой хвост. Это привлекает самок. Когда самка начинает ходить вокруг самца, он невозмутим, затем он разворачивается к ней тылом. Пава, желая любоваться самцом, забегает во фронт к павлину, но он опять поворачивается к ней задом. Она снова бежит во фронт, и так много раз, пока согнув ноги, не ляжет перед ним, тогда он победно кричит и брачная церемония завершается.

Очень интересно брачное поведение лирохвоста. Птица эта довольно неприметная по своей окраске и для привлечения самок использует звуковые демонстрации. Лирохвост способен воспроизводить все услышанные звуки. В его песне сочетаются гудки паровозов и автомобилей, колокольный звон, собачий лай, лошадиное ржание и многое другое.

В брачный период между самцами многих видов млекопитающих происходят турниры за право обладания самкой.

Упорно сражаются самцы лесных антилоп, имеющие огромные рога. Побеждает обычно тот, у кого рога больше. Аналогично происходит у самцов снежного барана. Поединок двух соперников с одинаковыми рогами обычно у баранов заканчивается вничью.

Рисунок 1 – Борьба лесных антилоп

Самцы американских лосей также устраивают подобные поединки. По окончании брачного сезона рога у лося отпадают.

Устраивают поединки и африканские буйволы. Молодые буйволы с небольшими рогами обычно уступают взрослым самцам без поединка. Самцы слонов также устраивают зрелищные поединки, сплетаясь хоботами (Рис.3). Самки наблюдают и предпочитают победителей. Подав слону-победителю приглашающие знаки, самка начинает убегать, самец ее преследует и кладет свой хобот ей на спину; затем они спариваются.

Весной зайцы устраивают боксерские турниры и невероятные акробатические соревнования, которые являются частью брачного ритуала. Перед спариванием самцы и самки зайцев выбирают друг друга.

Самцы жирафов утверждают свой ранг в стаде и право на самок, устраивая своеобразные турниры: становятся бок-о-бок и, раскачав голову, ударяют ее друг друга; увечий при этом не бывает.

Рисунок 2 – Поединок слонов

Благородные олени в брачный период образуют гаремы из одного самца и нескольких самок. В это время самцы ревут, высоко подняв голову и закинув назад рога, роют копытами землю, вытаптывают площадки, ломают ветки деревьев и трутся рогами о стволы, даже валяются в грязи. Самца-соперника олень встречает агрессивно, демонстрирует рога; может начать поединок. Также и у канадских коз – поединки самцов не ограничиваются угрозами, но часто доходят до драки.

В брачный сезон между самцами бегемота происходят ожесточенные сражения, которые нередко заканчиваются гибелью одного из соперников. В то же время, победителю не гарантирована благосклонность самки – самки решают сами, кого выбрать в брачные партнеры и нередко предпочитают заключить брак с побежденным. Бегемоты коллективно воспитывают детенышей – в каждом стаде бегемотов есть «детский сад», где пасутся самки и детеныши; покидая детеныша на время поиска пищи, мать оставляет его под присмотром других самок.

В большой семье домовой мыши размножаются только доминантные самцы. Молодых самцов вытесняют из семьи, и они вынуждены мигрировать. Аналогично в колонии крыс-пасюков, где вокруг доминантных самцов группируются самки. Менее сильные самцы довольствуются худшими местами, их самки меньше рождают детенышей. Впрочем, результаты наблюдений за некоторыми видами мышей показали, что самцы-субдоминанты, будучи хитрее, имеют больше спариваний с самками, чем отвлеченные на иерархическую борьбу доминантные мыши.

Самцы и самки многих видов млекопитающих привлекают друг друга запахами, вырабатываемыми специальными железами. Например, перед началом брачного сезона самцы лемуров устраивают «войну запахов», стремясь привлечь самок. Вот как происходит брачный поединок: лемур-самец напитывает свой хвост выделениями пахучих желез и, повернувшись лицом к сопернику, размахивает перед ним своим хвостом.

Самцы многих видов млекопитающих исполняют сложные брачные ритуалы, заигрывания. Например, самец осла-кулана гарцует перед самками с высоко поднятой головой, бегает вокруг, катается по земле, рвет траву и швыряет ее вверх, а затем вступает в игру с одной из самок. Они гоняются друг за другом, встают на колени, легонько толкаются, соприкасаются носами, и при этом мелодично взвизгивают.

Самцы домашних собак заигрывают перед самками: бегают и прыгают вокруг нее, виляют хвостом, ритмично перебирают передними лапами, скулят. С самцами-соперниками они агрессивны: лают, щелкают зубами, вступают в поединки.

Самцы домашних кошек в брачный период громко кричат и дерутся за территорию и внимание самок.

А вот самцы львов повелевают самками. Львы живут прайдами (большими семьями), один-два-три взрослых самца и до восьми самок, а также детеныши. Самцы защищают территорию от самцов-чужаков. Если старого льва выгонит новый, то все львицы становятся его; при этом он убивает всех львят от прежнего отца.

Многие ластоногие млекопитающие (например, морские котики) в брачный сезон ведут гаремный образ жизни: крупный самец занимает небольшой участок, куда собираются более мелкие самки; самцы охраняют гарем и угрожают самцам-соседям.

Представляет большой интерес брачное поведение китообразных. Подавляющее большинство китообразных – стадные животные со сложной иерархией: стада образуют самки со своим потомством разного возраста, в том числе с внуками и т.д.; взрослые самцы образуют отдельные группировки.

Объединение обоих стад происходит лишь в период размножения или во время массовых миграций. И здесь происходит активное взаимодействие – например, доминантные самцы дельфинов-афалин утверждают свой ранг, принимая угрожающие позы, клацая челюстями и вступая в драки с другими самцами.

В брачном ритуале самцов и самок дельфинов-афалин выделяются следующие типичные стадии: товарищеское общение; преследование; перекрестное плавание; позирование; потирание генитальной части рострумом и плавниками; покусывание; копуляция. Самец дельфина выбирает самку и ухаживает за ней несколько дней или недель. Иногда его отвлекают другие самки, что ведет к прерыванию ухаживания за первой. Дельфин плавает вокруг подруги, принимая различные позы и демонстрируя себя; принимает вертикальное положение, выставив хвост из воды и ритмично ударяя им по воде. Самка, проплывая мимо, прикасается его головы или брюха плавниками или внезапно удирает, выпрыгнув из воды. Самец преследует ее, и игра продолжается. Затем, после игры происходит копуляция.

Брачное поведение обезьян также отличается сложностью и соблюдением иерархии. Привлечение партнеров осуществляется различными способами, например самцы гиббонов и самцы орангутанов привлекают самок своеобразным пением и другими особенностями поведения.

Самцы шимпанзе перед началом сильной бури исполняют удивительный танец дождя: они встают на задние ноги, раскачиваясь из стороны в сторону, обрывают ветки деревьев и бегают по склону. Самки и детеныши наблюдают за этими буйными танцами с деревьев. Вероятно, этот танец позволяет шимпанзе-самцам утвердить свой ранг, а самкам сделать свой выбор.

В групповом браке мартышек-верветок самцы доминируют над самками. Однако в течение большей части года самкам удается привлекать самцов, спариваться с ними, и получать от них пищу и защиту, причем за каждой самкой и ее потомством ухаживают до 60% всех самцов группы.

Стадо павианов управляется коллегией из старших самцов-иерархов. Самцы-иерархи держат рядом с собой всех способных к спариванию самок, не ревнуют между собой, но не подпускают подчиненных самцов. Самцы защищают все стадо от внешних врагов, но в брачной жизни самцы не ухаживают за самками, не заботятся о них; детенышей самки воспитывают сами.

У гиббонов – семейные отношения: глава семьи самец, одна-две самки и детеныши; взрослых детенышей изгоняют из семьи. В местах кормежки семьи объединяются в группы.

Самцы живущих на деревьях орангутангов конфликтуют друг с другом из-за территории, на которой обитают несколько самок, но редко дерутся. Самцы не заботятся ни о самках, ни о маленьких орангутангах, которые, повзрослев, уходят в отдельные группы подростков. У некоторых орангутангов, менее крупные самцы способны сохранять внешние признаки подростка (характерный цвет шерсти, запах) и вводить в заблуждение доминантного крупного самца, который не видит в «подростке» соперника, что позволяет менее крупным самцам спариваться с самками.

В группе горилл доминирует один из самцов. Однако, он позволяет подчиненным самцам спариваться с самками, не ревнуя. Гориллы-самцы не ухаживают за самками, не заботятся ни о них, ни о малых детенышах, но с детенышами-подростками общаются.

Иерархия самцов шимпанзе не столь строгая, отношения в группах более разнообразные и дружеские – для снятия агрессивности в группе шимпанзе используют элементы дружеского поведения, такие как поцелуи, объятия, касания, чистка шерсти. Но за самками самцы-шимпанзе не ухаживают, не ревнуют их, не кормят ни их, ни потомство. Детенышей шимпанзе воспитывают самки, их сестры и старшие дочери.

Забота о потомстве

Как известно, для успешного существования биологического вида, каждое поколение его представителей должно оставить после себя потомство, способное к размножению. Успешность его выживания в огромной степени зависит от адекватности поведения родителей, являющейся важным фактором естественного отбора. В процессе родов и последующем процессе ухода за потомством реализуется главным образом инстинктивное поведение. Так, например, сразу же после выхода плода из родовых путей самка млекопитающего освобождает его от плодных оболочек, перегрызает пуповину, съедает плодные оболочки и послед и активно облизывает новорожденного. Детеныши самки, которая не осуществляет первичный уход за ними, в природе обречены на гибель, с ними элиминируется и сам этот, в большой степени наследственно обусловленный, признак.

Успешность выживания потомства в огромной степени зависит от адекватности поведения родителей, являющейся важным фактором естественного отбора. Забота о потомстве у многих животных начинается с подготовки к появлению его на свет. Часто сезонные миграции животных связаны с перемещением в места размножения, иногда за многие тысячи километров от места обитания. Животные, не совершающие таких дальних путешествий, тоже заранее выбирают свою гнездовую территорию, а многие из них тщательно охраняют ее и готовят укрытия — гнезда, норы, берлоги, приспособленные для будущего потомства.

В животном мире встречаются самые разные формы заботы о потомстве: от полного отсутствия до сложнейших и длительных взаимоотношений между детьми и родителями. В простейшем виде забота о потомстве имеется у всех организмов и выражается в том, что размножение происходит только в условиях, благоприятных для потомства, — при наличии пищи, подходящей температуре и т.д.

1. Полное отсутствие заботы о потомстве. Большинство беспозвоночных и рыб не проявляют заботы о потомстве. Успешность существования подобных видов обеспечивает массовость их размножения. В просторах океана множество видов беспозвоночных и рыб, собираясь гигантскими стаями, откладывают миллионы яиц, которые тут же поедаются огромным количеством разнообразных плотоядных существ. Единственным спасением для подобных видов является колоссальная плодовитость, позволяющая все же выжить и дожить до половозрелого состояния минимальному и необходимому для существования популяции количеству потомков.

Сотнями и миллионами исчисляется количество икринок у множества видов рыб, откладывающих икру в толще воды. Так, самка обитающей в северных морях крупной морской щуки — мольвы выметывает за один сезон до 60 миллионов, а гигантская морская рыба-луна, достигающая веса полутора тонн, выбрасывает в толщу океанских вод до 300 миллионов икринок. Представленные воле случая оплодотворенные яйцеклетки, смешиваясь с планктоном или опускаясь на дно, гибнут в несметных количествах. Та же участь постигает и выведшихся из икры личинок.

2. Вынашивание отложенных яиц на теле одного из родителей. Самки многих морских животных прикрепляют отложенные яйца непосредственно к своему телу и вынашивают их, а также выведшуюся молодь, до обретения ими самостоятельности.

Подобное поведение наблюдается у многих водных животных: морских звезд, креветок и других ракообразных. Такое поведение представляет собой следующую ступень усложнения заботы о потомстве, но в целом оно не отличается особой изобретательностью.

Количество отложенных яиц обратно пропорционально уровню родительской заботы. Эту закономерность хорошо подтверждают морские звезды, среди которых наблюдаются как виды, выметывающие яйца непосредственно в воду, где они оплодотворяются спермой нескольких самцов, так и виды, вынашивающие яйца на своем теле. У видов первой группы число созревающих в организме самки яйцеклеток достигает 200 миллионов, тогда как у морских звезд, проявляющих заботу о потомстве, количество отложенных яиц не превышает нескольких сотен.

3. Откладка яиц в предварительно подысканную или специально подготовленною самкой среду. Следующим этапом усложнения родительского поведения является откладка яиц в подходящую среду. Так, перед тем как отложить яйца, мухе необходимо найти труп животного или кусок полуразложившегося мяса, которым смогут питаться выведшиеся личинки.

Бабочка-крапивница, павлиний глаз или адмирал, для обеспечения своих гусениц необходимой пищей должны найти заросли крапивы, а жук-носорог — кучу прелой листвы.

Подобного же рода заботу о потомстве проявляет и большинство рептилий. Их основной задачей является подыскивание для инкубации своих яиц места с подходящим уровнем влажности и температуры. Чаще всего для этого им приходится выкопать яму или нору. У всех представителей данной группы забота о потомстве на этом заканчивается, и дальнейшая судьба отложенных яиц их уже не волнует.

Как ни странно на первый взгляд, но к этой же группе можно отнести и одиночных ос и пчел, а также наездников, демонстрирующих сложнейшие комплексы инстинктивного поведения, связанного с обеспечением необходимых условий для развития отложенных яиц. Самки этих насекомых, прежде чем отложить яйца, находят насекомых или пауков определенных видов, парализуют их, ужалив в необходимые нервные ганглии. Парализованное насекомое, таким образом, представляет собой своеобразные живые консервы, которыми будет питаться личинка насекомого-паразита до момента окукливания. Некоторые осы затаскивают парализованную добычу в предварительно вырытую норку, вход в которую после того, как яйцо отложено, тщательно заделывают.

4. Строительство гнезд и их охрана до рождения потомства. Более совершенным типом заботы о потомстве можно считать строительство гнезда, откладку туда яиц или икры и его охрану до того момента, пока подрастающая молодь его не покинет. Такое поведение характерно для ряда видов рыб, пауков, осьминогов, некоторых многоножек и т.д.

К подобному же уровню заботы можно отнести и вынашивание икры и мальков во рту самцами некоторых рыб, а также икры и головастиков на задних ногах жабы-повитухи или на спине у самца пиппы суринамской. В данном случае ротовая полость или спина выполняют функции гнезда. Для данного уровня характерно отсутствие всяческого интереса со стороны родителей к молоди, чуть обретающей самостоятельность.

5. Забота о потомстве до обретения ими самостоятельности. Длительная забота о потомстве отмечается у некоторых видов беспозвоночных и рыб. Большого совершенства достигает забота о потомстве у общественных насекомых.

Множество примеров разных типов родительского поведения демонстрируют амфибии. У высших позвоночных наблюдаются разные способы заботы о потомстве, которые зависят, прежде всего, от уровня зрелости новорожденных.

В самых общих чертах среди них можно выделить следующие группы родительского поведения:

— выращивание потомства одной самкой или одним самцом;

— выращивание потомства обоими родителями;

— выращивание детенышей в сложной семейной группе.

Очень заботливыми родителями слывут безлегочные саламандры. Будучи слабыми крохотными созданиями, они смело защищают свое потомство. Десятисантиметровые папы и мамы набрасываются и кусают любого врага – птица ли это, зверь или человек.

А с какой отчаянной отвагой защищают своих детенышей львицы и тигрицы. Даже домашние животные, отличающиеся добродушием, под влиянием чувства родительского долга делаются сердитыми в отношении чужаков и даже своих хозяев.

Пугливые птички наших лесов при нападении на их гнезда более сильного неприятеля начинают с ним борьбу и с отчаянием защищают своих птенцов.

Трогательная забота о новом поколении характерна для многих насекомых, в частности, домашних рыжих тараканов. Появившихся на свет беленьких тараканчиков с черненькими глазками мать поглаживает усиками и подталкивает к специально подготовленным крошкам пищи. А потом она водит их из щели в щель, обучая добывать еду. Интересно, что несколько самок группы тараканов объединяются для воспитания малышей в «детских садах». Это помогает их выживанию даже в самых сложных условиях обитания.

Заключение

Итак, на основании проделанной работы можно сделать несколько выводов.

Во-первых, репродуктивный комплекс поведения включает в себя все то, что связано с размножением животных, и потому он имеет огромное значение для популяции вида, обеспечивает его существование во времени, связь поколений, микроэволюцию и соответственно гомеостаз популяции.

Во-вторых, животные ввиду ряда причин не могут спариваться неограниченно. Особи разных видов не могут скрещиваться между собой, потому что последовательность реакций составляющих брачный ритуал, периоды размножения и способы привлечения неодинаковы. Не совместимы органы размножения разных животных. То есть брачные ритуалы дают возможность спариваться только особям одного вида.

В-третьих, брачный ритуал – это набор инстинктивных действий, образованных путём ассимиляции основных инстинктов (размножения и агрессии). Имеется в виду сочетания в брачном поведении полового инстинкта как цели и инстинкта агрессии, который будучи ассимилирован половым инстинктом, из препятствия превратился в средство достижения цели.

И наконец, рассмотрев примеры брачного поведения животных разных классов, можно сделать некоторые выводы относительно сходства и различия в этом поведении:

— Почти во всех рассмотренных примерах в первой стадии ухаживания присутствует зигзагообразный танец, какие-либо способы привлечения из описанных в соответствующем разделе, синхронизация и нигде не доходит до спаривания цепочка реакций между особями разных видов. То есть, можно сказать, что брачные ритуалы схожи своей структурой – во всех них действительно выполняются основные функции брачных ритуалов, описанные Н. Тинбергеном.

— В брачном поведении животных есть множество детальных различий. Но самое важное различие заключается в том, что с повышением уровня эволюционного развития повышается уровень общественной организации. То есть, если у рыб после вымётывания икры пара распадается, то у гусей браки заключаются надолго. Хотя эта тенденция прослеживается не всегда: для волков, например, характерна анонимная стая.

Изучив примеры брачного поведения разных животных, я убедилась, что, в природе действительно часто можно встретить зрительные демонстрации бабочек, привлекающие песни кузнечиков, натравливание уток и много других интересных примеров.

Литература

1. Годфруа Ж. «Что такое психология» том 1, Москва, изд. «Мир», 1999г.

2. Лоренц К. «Агрессия (так называемое «зло»)»1994г.

3. Мантейфель Б.П. «Экология поведения животных»

4. Мандель Б. «Зоопсихология и сравнительная психология».

5. Тинберген Н. «Социальное поведение животных» 1993