- Методы измерения скорости течения в реке или канале.

- Все многообразие методов классифицируют следующим образом:

- Определение скоростей течения при помощи поплавков — геодезия

- Определение скоростей течения

- Поплавки

- Махальщик

- Поплавок для определения скорости течения

- Определение скорости течения реки

- Определение скорости течения реки поверхностными поплавками.

- 2.2. Измерение скорости течения

- 2.2.1. Определение скорости поверхностными поплавками

- 2.2.2. Определение скорости поплавками-интеграторами

Методы измерения скорости течения в реке или канале.

При проведении комплексных гидрологических исследований используются приборы для измерения скорости водного потока. Приборы, измеряющие скорость течения различных водных потоков, как в реках, каналах, так и трубопроводах могут иметь огромное количество моделей, которые различаются по устройству, по своим конструктивным особенностям и другим характеристикам.

На сегодняшний день в гидрометрической практике известны принципиально различные методы определения скорости течения водных потоков.

Все многообразие методов классифицируют следующим образом:

1. Метод, основанный на подсчёте и регистрации числа оборотов лопастного винта или ротора. Приборы, принцип действия которых основан на этом методе наиболее распространены. К таким приборам относят гидрометрические вертушки. При проведении измерения скорости регистрируется общее количество оборотов ротора и учитывается длительность проведения этого измерения. Скорость течения определяют по специальному тарировочному графику по числу оборотов в секунду. При помощи гидрометрических вертушек, как правило, определяют местную скорость течения в отдельных точках потока или среднюю поверхностную скорость потока.

2. Метод, основанный на регистрации скорости плывущего тела. Это так называемый поплавочный метод, для которого применяются глубинные поплавки, поплавки-интеграторы, а так же гидрометрические штанги и шесты. Для измерения скорости потока применяются различные поплавки, которые запускают как на поверхности потока, так и на требуемой глубине. При этом, скорость течения равняется скорости движения поплавка. Скорость движения поплавка определяют в зависимости от времени, за которое поплавок проходит определенное расстояние. Однако, при поплавочных измерениях значение скорости течения получается осредненным для участка потока по траектории движения поплавка.

3. Метод, использующий регистрацию скоростного напора. При измерении скорости потока данным методом характерно использование гидрометрических трубок различных конструкций. Впервые, такую гидрометрическую трубку предложил А. Пито в 1732 г. Скорость течения определяют путем введения гидрометрической трубки в поток отверстием навстречу течению. Скорость течения определяется исходя из скоростного напора, который измеряется по высоте подъема уровня воды непосредственно в трубке. Гидрометрические трубки, также как и гидрометрические вертушки, позволяют получить информацию о местной скорости потока в его отдельных точках.

4. Метод, основанный на измерении силового воздействия потока. Это так называемый метод водных флюгеров. Здесь, для измерения скорости потока применяются приборы, обладающие чувствительным элементом, т.е. специальный «водный» тензодатчик, который способен измерить силовое воздействие потока. Подобные приборы используются, как правило, при проведении научно-исследовательских работ в целях измерения и непрерывной регистрации значений скоростей потоков в отдельных точках. Приборы с датчиками позволяют измерять пульсацию скоростей.

5. Метод, использующий принцип теплообмена. Здесь, для измерения скорости потока применяются приборы, которые в качестве рабочего органа имеют нагретый элемент, который и вводится непосредственно в поток. Скорость течения потока определяют в зависимости от скорости охлаждения чувствительного элемента прибора. Как правило, такие приборы используются в лабораторных условиях для измерения скорости потока с непрерывной записью.

6. Метод, основанный на измерении объема воды, вошедшей внутрь прибора за отведенное время наблюдения. Это, в первую очередь, батометры-тахиметры, предложенные В.Г. Глушковым в 1932 г. Батометр-тахиметр вводится в поток входным отвестием навстречу течению и выдерживается в потоке определенное время; после этого прибор вынимают и замеряют объем воды, вошедший в прибор. При этом, скорость определяют по специальному тарировочному графику в зависимости от объема воды, вошедшего внутрь прибора за единицу времени. Данный способ применяется редко, однако, это единственный способ измерения малых скоростей течения потока.

7. Метод ионного паводка. В поток воды вводят электролит, как правило, раствор поваренной соли, а ниже точки введения электролита производят непрерывную запись концентрации NaCl в потоке. График хода концентрации напоминает, по своей форме, гидрограф паводка (отсюда и название). Метод аналогичен методу регистрации скорости плывущего тела (поплавка), поскольку в данном случае плывущим телом является «солевое облако». Метод не получил широкого применения, однако в сложных условиях измерения скорости течения горных рек, таких, как, например, каменистое дно или повышенная турбулентность, при использовании данного метода достигается наивысшая точность измерений.

8. Метод, использующий ультразвуковые колебания. При распространении ультразвука в движущейся среде, такой, как вода, скорость ультразвуковых колебаний относительно неподвижной системы координат равняется векторной сумме скорости ультразвука и скорости самой среды. В настоящее время ультразвуковой метод используется при измерении скорости течения различных жидкостей, включая загрязненные, агрессивные и кристаллизующиеся, только в закрытых трубопроводах. В гидрометрии такой метод не распространен.

9. Методы, в основание которых положено использование электромагнитной индукции в индукционных катушках. Суть метода заключается в следующем: известно, что в проводнике, который движется в магнитном поле, возникают токи, называемые токами М. Фарадея, которые были открыты в 1831 г. Тот же эффект наблюдается при прохождении через магнитную катушку потока воды. Таким образом, измеряя силу тока, можно определить скорость потока.

10. Методы, в основание которых положен эффект Доплера. Суть эффекта, открытого Кристианом Доплером в 1842 г., состоит в использовании изменения частоты и длины отраженных от частиц потока волн, которые регистрируются приёмником, вызванного движением их источника, т.е. потока воды.

Определение скоростей течения при помощи поплавков — геодезия

Скорость течения у сооружений на реке необходимо знать для составления проектов укрепления берегов и дна у сооружений, для суждения о возможной силе удара судов и плавающих в воде предметов при столкновении их с опорами моста, а также для расчета величины расхода воды.

Определение скоростей течения

Скорость течения можно определять при помощи поплавков. При этом применяются способы:

засечками на створы угломерным инструментом с берегов,

Для проведения работы нужно изготовить поплавки.

Поплавки

Если они будут использоваться периодически, то нужно их изготовить 12 штук и после работы вылавливать.

В этом случае их изготовляют в виде дисков толщиной 6 см, отпиленных от торца соснового бревна диаметром 25—30 см.

В этих дисках выдалбливается сердцевина на 1/3 диаметра (рис. 71), что уменьшает растрескивание их при хранении.

Поплавки для лучшей их видимости на воде рекомендуется покрасить в ярко-красный цвет (суриком или киноварью) и занумеровать черной или белой краской. Рекомендуется при промерах укреплять на них флажки.

Для единовременного использования поплавками могут служить также бутылки, заполненные примерно на 1/3 водой или песком, закрытые засмоленной пробкой.

Иногда вместо пробки в горлышко бутылки плотно вставляется и смолится палочка длиной 10—15 см с прикрепленным к ней бумажным или ситцевым флажком яркого цвета.

Таких поплавков нужно изготовить (с небольшим запасом) столько, на скольких струях будет определяться скорость. Если скорость определяется для расчета расхода воды, то число поплавков должно быть таким, чтобы охватить течение равномерно по ширине реки.

Можно для выбора числа поплавков руководствоваться данными, приведенными в табл. 15:

Иногда поплавки изготовляют в виде врубленных ребром друг в друга накрест досок (рис. 72) толщиной 2,5—4 см и длиной 0,3— 0,5 м.

К ним прибивают флажок и, чтобы их меньше относило ветром, привязывают на веревке ниже поплавка на 0,25 м кирпич, камень или мешок с песком весом до 10 кг.

При определении скоростей течения поплавками по створам поступают следующим образом: на реке поперек ее разбивают и закрепляют хорошо видимыми вехами два створа на расстоянии 50— 100 м друг от друга.

Выше верхнего створа на расстоянии 25—30 м разбивается еще третий — пусковой створ.

Для работы нужно иметь лодку или моторный катер на пусковом створе и еще дежурную лодку ниже створа, если поплавки будут вылавливаться. На верховой лодке нужно иметь гребца и рулевого.

Лодка должна иметь якорь. В нее грузится запас поплавков.

У каждого створа становится рабочий с флажком — махальщик, а между створами на видном со всех створов месте становится техник — руководитель работ с секундомером, флажком и журналом.

Лодка на пусковом створе выезжает на вертикаль и бросает якорь. По сигналу руководителя с нее сбрасывают поплавок, после чего лодка перемещается на следующую вертикаль.

Махальщик

В момент прохода поплавком верхнего створа махальщик машет флагом, а руководитель отпускает стрелку секундомера. Махальщик нижнего створа таким же образом сообщает о проходе створа поплавком.

Руководитель в этот момент останавливает стрелку секундомера, записывает показания его в журнал и подает сигнал о пуске следующего поплавка с новой вертикали.

Процесс наблюдений, таким образом, повторяется до тех пор, пока не будут спущены поплавки по всей ширине реки. Вылавливание поплавков делают с нижней дежурной лодки.

Если нужно получить не только скорость, но и направление струй, то между створами на берегу устанавливают угломерный инструмент.

Привязав его стоянку к начальным пунктам обоих створов, ориентируют инструмент по одной из точек начала створов и затем следят в трубу теодолита за поплавками и производят отсчеты по горизонтальному кругу в момент прохода верхнего и нижнего створов каждым поплавком по сигналам махальщиков.

Эти отсчеты записывают в особый журнал.

Скорость течения равна:

L — расстояние между створами;

t — время прохода поплавка между ними.

Направление движения поплавка получают по плану, на котором показано положение точек пересечения створов поплавками на основе теодолитных засечек.

Поплавок для определения скорости течения

- Главная страница /

- Гидрологические исследования /

- Определение скорости течения реки

Определение скорости течения реки

Для определения расхода воды в реке нужно еще определить среднюю скорость течения реки. Это можно сделать различными способами:

- поверхностными поплавками;

- по максимальной скорости;

- при помощи гидрометрических шестов или вех;

- при помощи глубинных поплавков;

- гидрометрическими вертушками.

Определение скорости течения реки поверхностными поплавками.

Выбрав прямолинейный участок реки,

- устанавливаем на обоих берегах по 8 реек (вех) попарно, одну позади другой;

- каждая пара реек должна быть поставлена перпендикулярно к направлению течения реки;

- расстояние между рейками, составляющими пару, должно быть у всех пар одинаковое (например, по 5 м).

Таким образом, мы устанавливаем четыре створа: I—пусковой, II — верхний, III — главный, IV — нижний по течению, реки.

Эти створы находятся на одинаковом расстоянии друг от друга, величина которого зависит от размеров реки, например на расстоянии 15 м друг от друга.

Прежде чем забрасывать поплавки, нужно записать время начала работы, а после окончания — время конца работы; затем отметить обстановку работы:

- состояние реки на гидрометрическом створе (чистая, местами покрыта растительностью);

- состояние погоды (ясно, пасмурно, туман, дождь);

- характеристику ветра (штиль, слабый, средний, сильный; по течению, против течения; от левого или правого берега);

- характеристику поверхности потока (спокойная, покрыта рябью, волнение).

Особенно большое влияние на скорость течения реки оказывает ветер: увеличивает (попутный ветер) или уменьшает (встречный ветер) скорость потока, поэтому для большей точности определения скорости течения делают поправки. Для введения поправок имеются специальные таблицы.

Далее, расставив наблюдателей по створам, можно приступить к забрасыванию поплавков. Поплавки обычно применяют в виде кружков, отпиливаемых от сухих бревен диаметром 10—25 см и толщиной 5—6 см. Чтобы поплавок был лучше виден на реке, его окрашивают белой краской, а иногда ярко-красной. Если река небольшая, то можно ограничиться тремя—пятью поплавками.

На пусковом створе поплавки забрасываются последовательно: сначала ближе к правому берегу, потом на середину реки, затем ближе к левому берегу.

На верхнем створе подается сигнал. Когда поплавок окажется в створе, наблюдатель, стоящий у главного створа, засекает время, т. е. пускает секундомер или просто замечает время по часам с секундной стрелкой. Наблюдатель, стоящий у нижнего створа, при прохождении поплавка через створ, подает сигнал наблюдателю у главного створа, а он останавливает секундомер или замечает время по часам. Для определения скорости движения поплавков удобнее вести наблюдения по нижеследующей таблице.

Если расстояние между створами 15 м, то расстояние между верхним и нижним створами будет равно 30 м. Бросаем с пускового створа в разных местах реки четыре поплавка поочередно (т. е. сначала первый поплавок; когда он пройдет весь свой путь, тогда забрасываем второй и т. д.) и получаем данные, которые записаны в нижеприведенной таблице.

2.2. Измерение скорости течения

Скорость течения на реке-полигоне измеряют для определения скоростей расходов воды и наносов. Измерение скоростей течения производят на однажды выбранном и закрепленном гидростворе.

Рассмотрим наиболее употребительные и представляющие производственный интерес средства и методы измерения скоростей – поверхностные поплавки и поплавки-интеграторы.

2.2.1. Определение скорости поверхностными поплавками

Определение скорости поверхностными поплавками широко практикуется на производстве. Поверхностные поплавки изготавливают из подручных материалов: досок, срезов толстых стволов деревьев; в качестве поплавков можно использовать бутылки, частично заполненные водой. При изготовлении поплавков желательно выдерживать определенные размеры, показанные на рис. 5.

Рис. 5. Поверхностные поплавки

Поплавковые измерения скоростей необходимо производить в безветренную погоду.

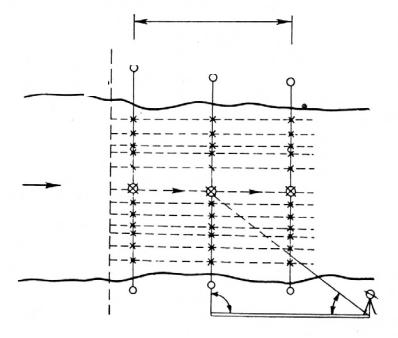

Для измерения скоростей поверхностными поплавками на реке разбивают три поперечника (створа) на равных расстояниях один от другого (рис. 6). Верхний (В), главный (Г) и нижний (Н) створы закрепляют кольями и около каждого кола ставят вехи. Расстояние между верхним и нижним створами ( L ) назначают из расчета, чтобы поплавок на самом быстром участке реки (стрежне) проходил его за 30–40 с. Если расстояние L принять больше, то это, с одной стороны, вызовет неоправданную затяжку наблюдений и снизит их точность, т. к. путь поплавка в таком случае будет более L (поплавок может плыть не по кратчайшему расстоянию между створами), и, с другой стороны, вычисленное значение скорости будет относиться не к главному, а к какому-то другому неопределенному створу. Уменьшение расстояние между створами нежелательно, т. к. тогда на результатах измерений будут заметно сказываться ошибки фикса-

ции моментов прохождения поплавков через створ. Отрезок L на местности откладывают рулеткой.

Рис. 6. Определение скоростей течения поверхностными поплавками: b – расстояние от точки наблюдения до главного створа

Для фиксации места прохождения поплавка через главный створ на берегу разбивают базис, с конца которого засекают поплавки, или для этой же цели через реку натягивают размеченный трос. Поплавки пускают с лодки на 5–10 м выше верхнего створа, т. е. с так называемого пускового створа, который обычно на местности не обозначается. В момент, когда поплавок пересекает верхний створ, фиксируется время (пускают секундомер); при прохождении поплавком главного створа вновь отмечается время, и местоположение поплавка определяется засечкой теодолитом или мензулой; при прохождении нижнего створа производят заключительный отсчет, отмечают время до десятых долей секунды (секундомер останавливают). Поскольку скорость речного потока не остается постоянной во времени, для уточнения результатов, после пуска первого поплавка, примерно с того же места пускают еще минимум два, засекают их положение и время прохождения через створы. Кроме того, при этом уменьшается влияние ошибки фиксации времени при прохождении поплавка через створы. Результаты измерений скорости после пуска трех поплавков считают удовлетворительными, если расхождения между результатами трех измерений времени не превышают 10 % от времени хода поплавка между верхним и нижним створами.

Закончив измерения на первой точке, переходят на новую, где пускают новую группу поплавков. Так последовательно определяют скорости по всей ширине реки.

Погрешность в определении скорости при помощи поверхностных поплавков зависит от величины самой скорости, от характера русла, состояния погоды и составляет 8–15 %.

Метод поверхностных поплавков может быть применен почти на всех реках достаточной глубины. Этот метод широко применяется для определения скорости течения во время ледохода.

Описанный выше метод позволяет определить поверхностные скорости течения, однако для последующих вычислений или исследований часто требуется знать скорости средние. Переход к средним скоростям, которые обычно меньше поверхностных, может быть совершен при помощи поправочного коэффициента K , который либо специально определяется для места на реке, либо применяется приближенно равным K = 0,80–0,85. В итоге среднюю скорость находят так:

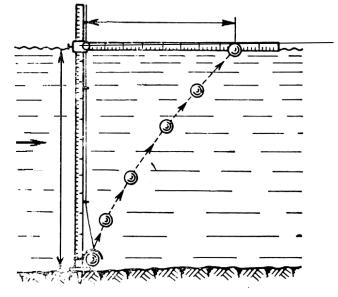

2.2.2. Определение скорости поплавками-интеграторами

Поплавки-интеграторы представляют собой простое и оригинальное устройство, позволяющее определять среднюю скорость течения. Это устройство состоит из штанги и рейки с делениями, из небольших шарообразных пустотелых поплавков из пластмассы и устройства (полусферы на шарнире) для удержания поплавка у основания штанги (рис. 7).

Рис. 7. Поплавки-интеграторы

При определении скорости штангу вместе с одним поплавком устанавливают на дно реки; рейку, шарнирно соединенную со штангой, кладут на поверхность воды по направлению течения; при помощи тросика полусферу отводят в сторону и поплавок всплывает. В процессе всплывания поплавок проходит слой воды с разными скоростями и как бы интегрирует их, что в конечном счете дает возможность определить среднюю скорость.