- Изучение дна водоема. Перспективное место для ловли. Как найти бровку?

- Поиск перспективной дистанции при ловле фидером

- Фидерная ловля включает несколько обязательных этапов

- Первый способ является традиционным для фидерной ловли, о нем и пойдет речь

- Чтение дна и поиск перспективных точек для ловли фидером

- Чтение дна

- Чтение дна с помощью маркерного грузила

- Илистое дно

- Песчаное дно

- Глинистое дно

- Камни на песке или глине

- Колонии дрейссены

- Каменистое дно

- Водная растительность

- Чтение дна с помощью маркерного поплавка

Изучение дна водоема. Перспективное место для ловли. Как найти бровку?

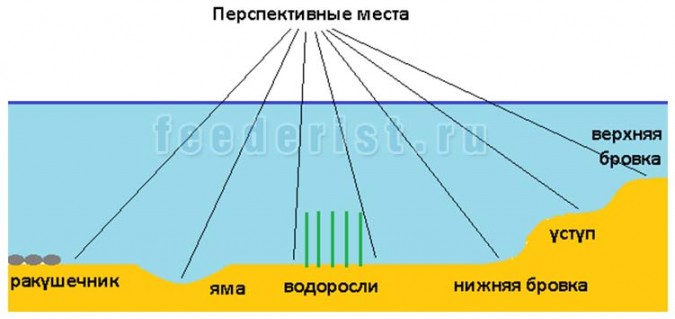

Известно, что донная рыба распределена по водоему не равномерно, а преимущественно сосредотачивается в тех местах, где имеются ярко выраженные неоднородности. Например, перепады глубин, ямы, открытые участки среди водорослей и наоборот – заросшие участки среди чистого дна, границы донных отложений и т.д. Поэтому, прежде чем приступать к рыбалке, дно желательно изучить, чтобы «не играть в темную», рассчитывая на везение.

Это особенно актуально на незнакомом месте. Но и на редко посещаемом знакомом месте это желательно делать, так как «все течет, все изменяется».

На сегодняшний день известно несколько способов изучения дна:

- промером глубины грузом;

- маркерной оснасткой;

- волочением;

- джиговой проводкой;

- комбинированным способом.

- – во-первых, надо делать много забросов, а это потеря времени;

- – во-вторых, дальность заброса регулируется либо клипсой катушки (тогда, чем ближе дистанция, тем снасть испытывает большие динамические нагрузки), либо перед каждым новым забросом надо отходить несколько назад, что не всегда возможно по условиям на берегу;

- – в-третьих, определяется только рельеф дна (да и то весьма приблизительно), но не его структура;

Волочение. При этом способе делается заброс, выбирается слабина, а затем, отводя удилище в сторону, груз тянется по дну. Затем удилище возвращается в исходное положение, выбирается слабина и опять тянется. По поведению груза определяется рельеф и структура дна: частый звонкий стук – галька, глухой стук – ракушки, груз идет легко – песок или глина, груз идет тяжело и рывками – водоросли или подъем дна, идет тяжело почти без рывков – тина или подъем дна и т.д. Все это определяется по поведению кончика удилища и по отдаче в руку.

Чем быстрее строй удилища, тем точнее получаемая информация. Для повышения чувствительности применяются специальные маркерные грузы имеющие шипы или выступы. Понятно, что этот способ практически не применим, если маркерная оснастка собрана на базе монофила из-за его высокой растяжимости. Это очень хороший способ, но главный его недостаток в том, что он требует серьезных навыков. Даже опытному рыбаку иногда бывает трудно отличить илистое дно от подъема или галечник от ракушечника. Поэтому приходится делать повторные забросы.

Джиговая проводка осуществляется следующим образом: делается заброс, после падения груза на дно – рывок удилищем вверх и засекается время падения груза на дно после рывка. Затем, снова рывок и т.д. Здесь важно, чтобы рывки были одинаковыми по силе и амплитуде. Во время падения груза после рывка желательно вести очень быстрый счет (как из пулемета), так легче обнаружить незначительную разницу. Если время падения груза на дно увеличилось по сравнению с предыдущим рывком – значит, увеличилась глубина и наоборот. Так определяются перепады глубин.

Картинка получается, примерно, такая, как на рисунке. На дальнем склоне русла (или ямы) время падения груза на дно больше, на ровных участках – меньше, а на ближнем склоне – еще меньше. А если ближний склон достаточно крутой, то груз может просто волочиться по дну, как на рисунке.

Недостаток этого способа в том, что он не дает информации о структуре дна, а только о его конфигурации.

Маркерная оснастка состоит из маркерного поплавка и груза и позволяет наиболее точно определить рельеф и структуру дна. После заброса поплавок подтягивается к грузу, затем леска стравливается с катушки рукой (скажем, до первого кольца на удилище) до тех пор, пока поплавок не всплывет. Зная расстояние до первого кольца, можно точно определить глубину. После чего поплавок снова подтягивается к грузу и делается протяжка как при волочении. Затем опять делается замер глубины. То есть, мы получаем наиболее полную картину, как по глубине, так и по структуре дна.

Недостаток этого способа в том, что применим он только при отсутствии течения или на очень слабом течении. На более-менее заметном течении поплавок при всплытии сносится и где он всплывет и как его искать неизвестно. Тем более, что он мало заметен, так как всплывет он наклонно (его киль направлен в сторону груза), а то и горизонтально. Определить незначительный перепад глубин в этих условиях практически невозможно.

Комбинированный способ. Этот способ предполагает совместное применение волочения с джиговой проводкой: рывок (засекаем перепад глубины) – волочение (определяем структуру дна) – рывок – волочение – и т.д. Как по мне, этот способ наиболее информативен и доступен. Кроме того, он занимает мало времени. Хотя и здесь требуются определенные навыки.

Чтобы окончательно определиться с точкой лова, надо «пробить» как можно больше направлений на берегу, но, по крайней мере, не мене трех, находящихся в 5-10м метрах друг от друга.

Валерий ФЕДОРОВ

Читайте полезные статьи:

Предварительная оценка участка реки – по каким внешним признакам предварительно найти перспективные места для ловли

Поиск перспективной дистанции при ловле фидером

Как найти перспективное место с помощью маркерного груза (подробно).

Последнее десятилетие ознаменовано прогрессирующим развитием фидерной ловли. Цены на качественные фидерные удилища за это время заметно снизились, начали выпускаться вполне достойные отечественные аналоги именитым брендам. Это привело к тому, что все более широкие слои рыболовного сообщества начали пробовать свои силы в фидерной ловле. Если раньше встретить рыбака с фидером случалось довольно редко, а при виде процесса ловли «старожилы-доночники» раздавали советы по обустройству стремного удилища бубенцами, то сегодня фидер уже не редкость. На наших реках и озерах встречаются как профессиональные фидеристы с топовыми снастями от Fox и Preston, так и новички с недорогими отечественными удилищами.

Фидерная ловля включает несколько обязательных этапов

Одним из них является определение перспективной дистанции. Для решения этой задачи применяются три основных способа:

— с помощью специального маркерного грузика;

— с помощью маркерного поплавка;

— с помощью дипера (эхолота).

Первый способ является традиционным для фидерной ловли, о нем и пойдет речь

Для его реализации не требуются дополнительные дорогостоящие аксессуары. Все что понадобится – это маркерный груз.

Вес груза нужно выбирать под тест фидерного удилища, примерно во вторую треть диапазона применяемого квивертипа. К примеру с трехунцовым квивертипом будет идеально работать груз 70-75 грамм. С точки ловли нужно провести условные лучи примерно под углом 30, 45, 60, 75, 90 и т.д. градусов. По этим лучам нужно будет проводить забросы для поиска аномалий на дне. Лучше начинать изучать донный рельеф с угла 90 градусов к берегу.

Делается силовой заброс, при приводнении груза дужка катушки ставится в рабочее положение. Вершинка фидера отыграет при касании грузом дна, после чего поворотом удилища в сторону берега груз протаскивается по дну с постоянной скоростью.

Благодаря своей форме маркерный грузик упирается во все неровности рельефа, при этом фидер, испытывая повышенное сопротивление, больше изгибается.

Таким образом, можно почувствовать не только бровки, с которых груз придется поднимать рывком, но и малейшие неровности рельефа, смену типа дна и т.п. При обнаружении аномалий можно выматывать шнур, считая при этом обороты катушки. Пометки нужно делать в рабочий блокнот. После проработки дна под разными углами рельеф становится уже понятным. Анализ полученных записей позволяет легко определить перспективное пятно для ловли. Определение рельефа дна с помощью специального маркерного грузика при наличии минимального навыка является достаточно информативным и, не смотря на кажущуюся сложность, не требует много времени.

После определения перспективного направления делается заброс, на котором при обнаружении нужной аномалии отматывается около метра шнура и он заводится в клипсу.

Если лов происходит на реке, то с углами можно не заморачиваться, достаточно сделать один заброс под углом около 90 градусов к линии воды, потому что перспективные бровки на реке примерно параллельны берегу. Если же ловля происходит на новом месте и точность важна, то придется потратить лишние полчаса на выяснение рельефа. Нередко бывают случаи, когда клипсу приходится ставить два и даже три раза. После фиксации дистанции делается контрольный заброс, если после заброса бровка не чувствуется, значит нужно еще отмотать шнур. Чем больше глубина, тем больше после приводнения шнур будет по окружности двигаться к берегу. Только после подтверждения правильности дистанции маркерный груз снимается. Затем делаются закормочные забросы, ставится монтаж,

и в ожидании поклевки фидер отправляется на подставку.

Не стоит пренебрегать процедурой поиска перспективной точки, на первый взгляд непродуктивные полчаса на маркерение, позволяют в разы увеличить эффективность рыбалки.

Ловите фидером вдумчиво и НХНЧ.

Чтение дна и поиск перспективных точек для ловли фидером

Еще в недавнем прошлом, при ловле «батареей» донных удилищ, вопрос выбора конкретной точки ловли стоял менее остро, если вообще стоял. Пять снастей просто забрасывалось на разную дальность – хоть одна, да попадет на перспективную точку. Потом, по наличию поклевок на тех или иных снастях производилась соответствующая корректировка.

В фидерной ловле используется одно, максимум – два удилища. Да и подход к ловле другой, — в большинстве случаев выбранная точка сначала закармливается, а уже потом начинается ловля. Соответственно, от выбора конкретной точки зависит весь успех рыбалки.

Чтение дна

Для того, чтобы кормушка легла не на случайно выбранную точку, а на наиболее перспективную на данном участке водоема, рыболов должен уметь «читать» дно и находить на нем интересующие его аномалии. Да, именно на участках дна с неоднородным рельефом задерживается больше всего корма, а значит и рыба привыкла там кормиться. При наличии эхолота и лодки произвести разведку несложно, но в данной статье мы рассмотрим, как это сделать с берега, без применения электронных приборов.

Чтение дна с помощью маркерного грузила

Данный способ позволяет быстро «пробить» структуру дна, наличие и положение колоний дрейссены и выявить подъемы и понижения рельефа дна без точного измерения глубины.

Суть метода заключается в том, что на конец шнура привязывается маркерное грузило, и способом его волочения «читается» структура дна. Обычная «оливка» или шарообразное грузило тут не подойдет, — нужно именно маркерное, с выраженным наплывом в нижней части и характерными выступами (рогами). Вес груза подбирается в зависимости от теста фидера и составляет в основном от 50 до 100 грамм.

Так как плетеный шнур неустойчив к абразивным повреждениям, на каменистом дне и при наличии колоний ракушки лучше использовать вставку из флюорокарбоновой или монофильной лески. Волочение груза по дну выполняется за счет потяжек удилища, при которых кончик фидера четко передает все происходящее с грузилом.

Особенностью данного способа является то, что для правильного понимания структуры дна требуются определенные навыки, которые приобретаются со временем. Но особо сложного тут ничего нет. На приведенных ниже примерах мы рассмотрим, как ведет себя маркерный груз, при перемещении по различным элементам дна.

Илистое дно

Маркерный грузик идет по дну ровно, без стука, но с достаточным натяжением. Если слой ила большой и сам ил очень мягкий, то груз может во время паузы провалиться в ил. При этом в самом начале потяжки вершинка фидера сильно изогнется, а потом пойдет мягкая, но тяжелая потяжка.

На илистом дне могут встретиться колонии моллюска беззубки. Встреча с ними характеризуется короткими ударами с непродолжительным утяжелением хода грузика.

Песчаное дно

Песчаное дно характеризуется легким, но прерывистым скольжением грузика. Так как песчаное дно редко бывает абсолютно ровным,- ему характерно наличие волнообразных гряд, скольжение груза и будет обусловлено пересечением этих гряд.

Глинистое дно

Ход груза очень легкий и мягкий. Груз буквально скользит по дну.

Камни на песке или глине

Наличие камней на песчаном или глинистом дне характеризуется короткими ударами на фоне равномерного скольжения груза. При наличии относительно крупных камней груз может периодически застревать, но выходит из зацепа при приложении усилия на потяжке. Крупные валуны могут привести к «мертвому» зацепу.

Колонии дрейссены

При прохождении через колонию дрейссены вершинка фидера отрабатывает мелкую дрожь, как будто груз идет по стиральной доске. По отношению к береговой ловле, эти колонии часто встречаются при подъеме грузика по свалу, что характеризуется тяжелым ходом груза и сильным изгибом кончика фидера.

Каменистое дно

Прохождение груза по каменистому дну, выложенному крупным камнем-кругляком характеризуется неоднородным, прерывистым ходом груза. Возможнее частые зацепы, в том числе и мертвые.

Если же дно выложено мелким камнем, то поведение груза напоминает прохождение колоний дрейссены, но более мягкое. Отличить, где груз проходит по мелкому камню, а где по колонии дрейссены можно по общему изгибу фидера на протяжке. На колонии тянуть груз будет тяжелее, соответственно и вершинка изогнется больше. Плюс к этому, мелкий камень никогда не будет находиться на крутом свале.

Водная растительность

При попадании в заросли водной растительности груз идет с большим сопротивлением, но без ударов. Возможны резкие рывки, которые обуславливаются либо обрывом растительности, либо выходом груза из отдельных зарослей. Так как даже после выхода из зарослей на нем остаются пучки растительности, то дальнейший промер будет не информативным.

При этом всем нужно учитывать, что движение груза вверх по свалу всегда будет происходить с большим сопротивлением, чем при движении по относительно пологому дну. При одинаковом угле подъема свала, его влияние на колонии дрейссены будет более значимым, чем при подъеме по глинистому дну.

Для того, чтобы кропотливый процесс изучения дна не повторять на следующих рыбалках на этой же точке, все результаты замеров желательно записывать в блокнот. Для фиксирования дальности после первого заброса леска заводится в клипсу на катушке, и в процессе маркирования нужно постоянно считать количество выполненных оборотов катушки.

Таким образом можно достаточно точно изучить структуру дна на всей линии заброса. Если заранее известно, что русло или интересующая рыболова бровка находится в выбранном районе, то изучив структуру дна ее несложно вычислить. Если же место новое и никакой информации о нем нет, то слева и справа от выбранной точки следует провести дополнительное изучение, выполнив серию веерных забросов.

Если в случае с бровкой подъем рельефа дна наблюдается и на боковых замерах, то факт обнаружения бровки подтверждается. В противном же случае найденная аномалия может быть локальным «пупком», что в некоторых случаях тоже может быть перспективной точкой, особенно если речь идет о скоростной ловле некрупной плотвы и густеры. Для ловли леща желательно все же найти связанную с основным рельефом дна линейную аномалию.

Изучение рельефа методом отсчета времени падения груза

Описанный выше способ дает ясную картину структуры дна, но не позволяет провести оценку глубины. Данный же способ наоборот, позволяет быстро найти перепады глубин, без изучения структуры дна.

Способ основан на измерении времени падения приманки с момента приводнения до касания дна. Информацию он дает довольно относительную, но позволяет прощупать ямы, перепады глубин, бровки и прочие элементы дна.

Сюда же относится метод джигования. При всей своей простоте он позволяет очень быстро прощупать нужную бровку или свал в яму. При джиговании важно каждый раз делать потяжку с одинаковым усилием, чтобы поднимать груз на одинаковую высоту от дна. Если время падения груза на двух потяжках (ступеньках) осталось неизменным, то дно ровное. При выходе на свал время уменьшится, при опускании в яму – увеличится.

Описанные выше способы изучения дна прекрасно дополняют друг друга, поэтому зачастую рыболовы пользуются комбинированным методом.

Чтение дна с помощью маркерного поплавка

Этот способ ловли дает наиболее полное представление о структуре дна и глубинах в районе ловли, но он не лишен и недостатков. Во-первых, с помощью маркерного поплавка можно изучить дно только на участках водоемов без течения. Во-вторых, способ трудоемкий и занимает много времени.

Для изучения дна понадобится маркерный поплавок, специальное маркерное грузило и удилище. В карпфишинге для этих целей используется специальное удилище, но особой необходимости в нем нет – подойдет и фидер. Единственное, что нужно будет сделать, это поставить отметки на бланке удилища, соответствующие дистанции 0,5 и 1,0 метра от катушки.

При монтаже маркерной оснастки леска свободно вводится в колечко вертлюжка на маркерном грузиле. Далее на конце лески глухим узлом за нижнее колечко привязывается поплавок. Так как в процессе маркирования этот узел будет постоянно биться о вертлюжок на грузиле, между ними полезно поставить бусинку. Все, маркерная оснастка готова. Остается только отметить, что вяжется она исключительно на монофильной леске. Если же катушка оснащена плетенкой, то придется использовать шок-лидер из монофила.

Далее оснастка забрасывается на требуемую дальность. После того, как грузило коснется дна, это видно по выпрямлению кончика фидера, можно приступать к изучению дна. Для начала нужно сделать небольшую потяжку, отводя фидер в бок в горизонтальной плоскости. Это уже даст представление о структуре дна и гарантированно сведет поплавок к грузилу.

Если катушка оснащена системой байтранер, то можно включить его, в противном же случае придется открыть дужку лесоукладывателя, и стравливать рукой шнур по метровым отметкам до тех пор, пока поплавок не появится на поверхности воды. Глубина в точке нахождения маркера будет соответствовать количеству стравленного шнура. Для повышения точности измерения может потребоваться и полуметровая отметка.

После фиксирования глубины шнур опять сматывается на катушку до тех пор, пока поплавок не упрется в грузило. После очередной потяжки процесс стравливания лески и измерения глубины повторяется.

Так же как и при использовании других методов, полезно выполнить серию веерных забросов, что позволит выполнить замер глубины слева и справа от точки ловли.