Подводная лодка охотник за подводными лодками

Часть III Американские охотники за подводными лодками типов «РС» и «SC»

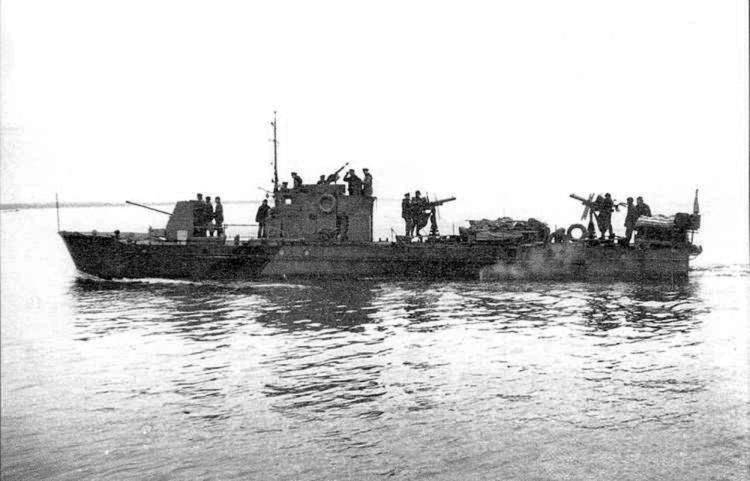

Большой охотник американской постройки типа SC в составе ВМФ СССР. Тихоокеанский флот, Советская гавань. 1951 г.

В 1937 году ВМС США был объявлен конкурс на лучшую конструкцию большого и малого охотников за подводными лодками, в котором приняли участие конструкторские коллективы как Управления кораблестроения ВМС (Bureau of Construction and Repair), так и частные судостроительные фирмы.

Наилучшим признали проект представителя Управления кораблестроения кептена А.Л. Своссея. Его охотник «SC-453» (SC — Submarine Chaser) и приняли в качестве образца для постройки одной из крупнейших серий боевых кораблей периода второй мировой войны. Новый корабль превосходил свой прототип — «110-футовый охотник» периода первой мировой войны, по ширине и обладал значительно большим водоизмещением — 136 т, при полной нагрузке вместо 85 т. Главная энергетическая установка из двух авиационных (дирижабельных) дизелей типа «панкейк» мощностью по 1200 л.с. каждый обеспечивала скорость до 22 узлов вместо 18 у старых охотников. Однако трудности с массовыми поставками этих дизелей привели к тому, что более половины всех построенных SC (231 из 438 единиц) пришлось оснастить двумя дизелями фирмы «Дженерал моторе» мощностью по 500 л. с, что позволяло развивать скорость до 16 узлов, что было меньше надводной скорости большинства подводных лодок того периода.

Новый охотник также выполнялся в деревянном корпусе, который в средней части усиливался стальными элементами для обеспечения установки дизелей. Более плоские обводы кормовой оконечности позволяли уменьшить сопротивление воды на больших скоростях.

Артиллерийское вооружение корабля первоначально включало одну лёгкую, но универсальную артиллерийскую установку с 76-мм орудием длиной всего в 23 калибра, хотя подводные лодки периода второй мировой войны вооружались орудиями с гораздо более высокими баллистическими качествами. В связи с этим уже в 1943 году приняли иной состав артиллерийского вооружения: одну 76-мм универсальную палубную артиллерийскую установку с орудием длиной в 50 калибров и три 20-мм автомата «Эрликон». Однако уже в следующем году 76-мм артустановку заменили на 40-мм зенитный автомат «Бофорс», обладавший гораздо более высокой огневой производительностью.

Одновременно с артиллерийским усиливали и противолодочное вооружением охотников. В 1942 году в США по образу английского штокового бомбомета «Хеджехог» («Ёж») разработали специально для малых противолодочных кораблей и катеров облегченный реактивный бомбомёт «Маустрап» («Мышеловка»). Этот бомбомет был предельно прост по своей конструкции — четыре реактивные глубинные бомбы массой по 39 кг размещались на неподвижной складывающейся стальной раме пускового устройства и выстреливались залпом на дистанцию до 300 м. Рассеивание бомб в залпе достигало 75 м. Взрыв происходил при срабатывании ударного контактного взрывателя одной из бомб лишь в случае её прямого попадания в корпус подводной лодки.

Устанавливать тяжелые бомбы на раму пускового устройства при интенсивной качке небольшого корабля или катера было очень трудно и небезопасно. Поэтому их заменили на меньшие по размерам, массой 29,5 кг, содержащие 16 кг ВВ типа «Торпекс». С помощью весьма несовершенной «Мышеловки» за всю войну не удалось потопить ни одной подводной лодки. Тем не менее охотники типа «SC» при своих достаточно хороших мореходных качествах хотя и не стали результативным по числу потопленных подлодок противолодочным средством, но позволили существенно сократить потери судоходства у атлантического побережья США, в Мексиканском заливе и т. п. в напряжённые для союзников месяцы 1942-43 годов.

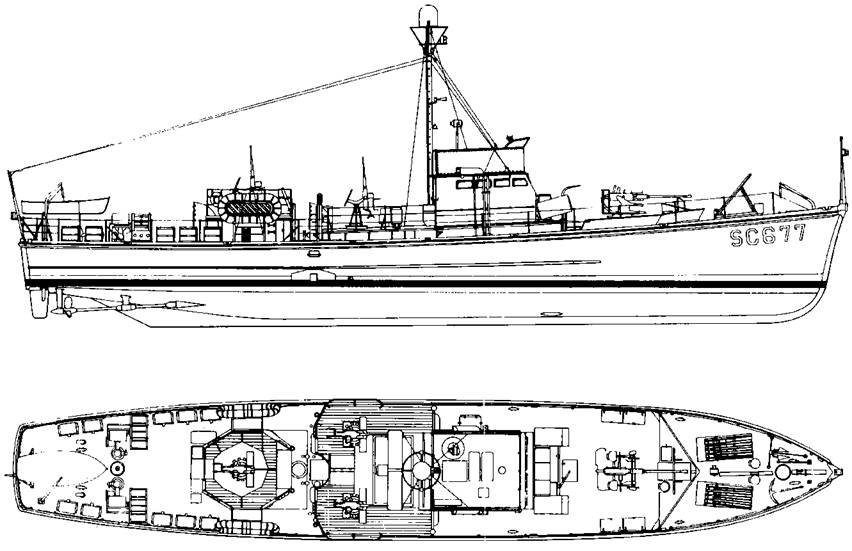

Американский большой охотник за подводными лодками типа SC (SC-677). 1945 г.

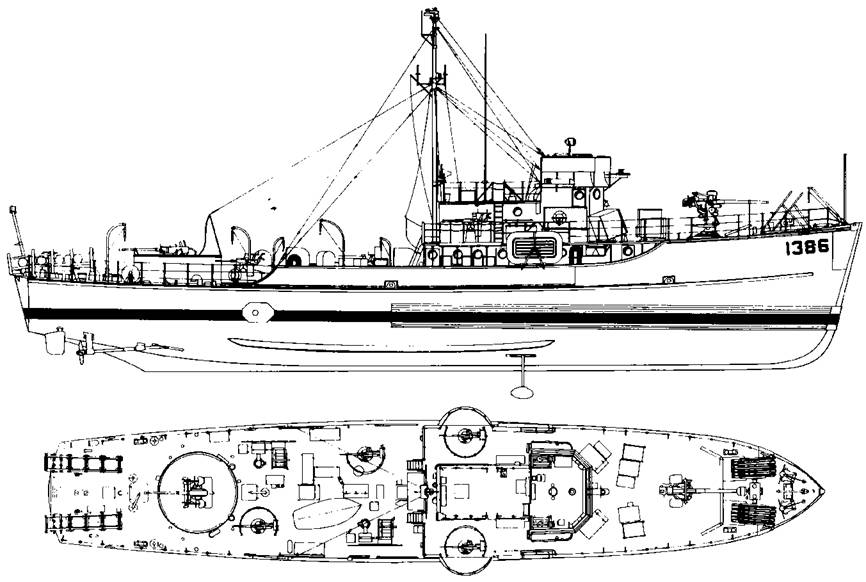

Американский большой охотник за подводными лодками типа PCS (PCS-1386). 1944 г.

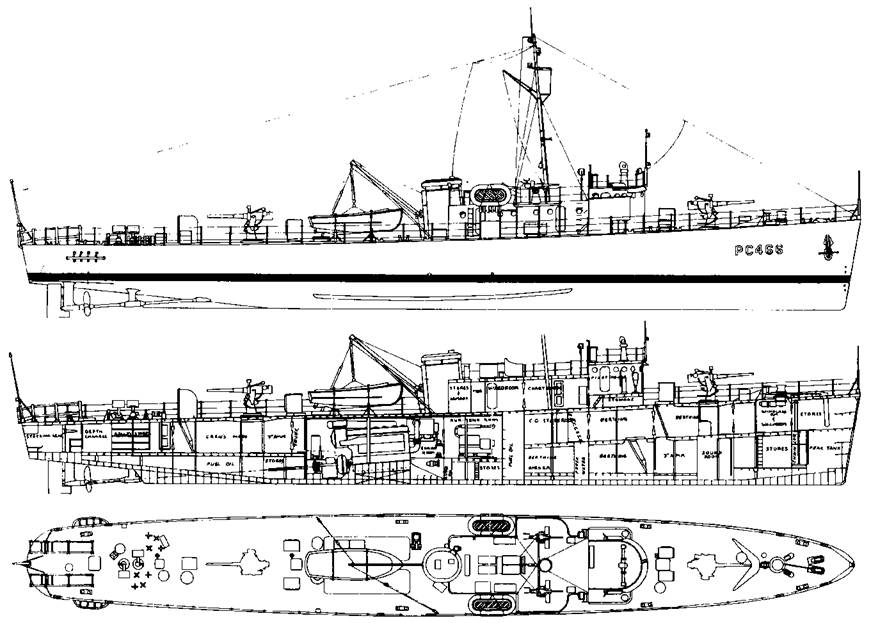

Американский большой охотник за подводными лодками типа PS (PS-466J. 1944 г. (Наружный вид, продольный разрез и вид сверху)

Американцы широко поставляли охотники типа «SC» и по ленд-лизу — более 200 кораблей этого типа поступили в разные союзные страны, в том числе 74 единицы и в СССР. Стоимость серийного корабля составляла 500000 долларов США.

В 1937 году на конкурсе одновременно с «SC» выбирался проект и болеее крупного 400-тонного противолодочного корабля типа «PC» — Patrol Craft (патрульный корабль). В конкурсе победу одержал проект фирмы «Ньюпорт-Ньюс Шипбилдинг», по которому она построила охотник «РС-451». Однако несколько позже появился улучшенный проект «173-футового» охотника «РС-452» (руководитель проекта кептэн Е.С. Кохрэйн), который приняли образцом для крупносерийной постройки.

Для этих кораблей Управление кораблестроения выбрало гладкопалубный стальной корпус, хотя и подвергавшийся более интенсивному заливанию и забрызгиванию волнами в штормовом море, чем корпус с полубачной архитектурой, но обеспечивавший и более высокую скорость перегруженному кораблю в этих условиях.

Охотники типа «PC» комплектовали дизелями, спроектированными и выпускавшимися для подводных лодок. Наибольшая проектная скорость определялась в 22 узла, но в действительности не превышала 18,5-19 узлов. Это являлось следствием существенной перегрузки.

В состав артиллерийского вооружения первоначально входили две палубные универсальные артиллерийские установки с 76-мм орудиями длиной 50 калибров. Однако впоследствии на большинстве «PC» вместо кормовой 76-мм артустановки размещали 40-мм автомат. В состав противолодочного вооружения входили, помимо обычных бомбометов и бомбосбрасывателей, все те же, что и на «SC» два реактивных бомбомёта «Маустрап».

Следует особо отметить развитое и весьма совершенное на тот период радиолокационное и гидроакустическое вооружение охотников типов «PC» и «SC», их средства автоматизации управления кораблём и хорошие условия обитаемости.

К 9 декабря 1941 года (к моменту рейда японцев на Пирл-Харбор) в строю ВМС США находилось лишь три «SC» и два «PC». Однако на многочисленных частных верфях уже были размещены ещё более многочисленные заказы. Шестнадцать различных фирм строили охотники типа «PC», а сорок пять типа «SC». Лозунг — «60 кораблей в 60 дней», выдвинутый в апреле 1942 года, повлёк за собой спуск на воду в течение менее чем месяца 33 «PC» и 34 «SC».

В 1942 г. по предложению кептэна А.Л. Своссея было принято решение о постройке 90 «180-футовых» базовых тральщиков типа «YMS» в качестве охотников за подводными лодками «PCS» — Patrol Craft Subchaser.

По сравнению с охотниками типа «PC», эти корабли при аналогичном вооружении и близком водоизмещении имели деревянные корпуса полубачной архитектуры с меньшим удлинением и в 3 раза менее мощные главные механизмы (2 дизеля «Дженерал Моторс» по 500 л.с. каждый), а стало быть, и меньшую скорость — до 14,5 узлов. Решение о постройке охотников типа типа «PCS» носило вынужденный характер, и по своим боевым возможностям они несколько уступали кораблям типа «PC», однако превосходили их по мореходности и взрывоударостойкости.

Следует отметить, что «PCS» стоили дешевле, чем «PC» (723000 против 1 600000 долларов) и были значительно проще в постройке. Первоначально «PCS» предлагались по «ленд-лизу» и Британскому флоту, который в силу ряда причин в итоге отказался от их получения. Как охотники за подводными лодками «PCS» не нашли себе места в составе ВМС США, и 51 из 59 построенных кораблей подверглись переоборудованию в корабли гидроакустического наблюдения (28 ед.), корабли управления и связи (13 ед.) и т. п.

В 1942 г. темпы постройки охотников за подводными лодками ещё более возросли, и в дальнейшем, с августа 1943 года, когда потребность в малых противолодочных кораблях для ВМС США несколько сократилась, часть заказов на их постройку отменили.

Что же касается охотников типа «PC», то флотом США от промышленности всего было принято 343 корабля этого типа. Как и охотники типа «SC», они также поставлялись ВМС союзных США стран (46 ед.), но в нашу страну не поступали.

Рассказы об оружии. Бронированный морской охотник проекта 194

Скажете, что тут уникального, в проекте охотника за подводными лодками, выпущенного хорошей серией и не представлявшего из себя ничего особенного? Корабль как корабль.

Чтобы не «держать интригу», сразу скажу, чего в корабле уникального.

1. БМО проекта 194 был спроектирован женщиной.

2. Корабли строились в блокадном Ленинграде под ее руководством.

3. Проект оказался более чем хорош, что доказано боевыми действиями.

А теперь пойдем по порядку.

Начать, наверное, стоит с разрушения одного старого морского постулата, который гласит, что женщина на корабле к несчастью. Может, оно и так, но в любом деле, даже в морском, бывают исключения.

Знакомьтесь, Александра Николаевна Донченко (1910—1983).

Инженер-капитан 1 ранга, руководитель группы проектировщиков военных кораблей и подводных лодок. Кандидат технических наук. Единственная в СССР женщина, окончившая военно-морскую академию.

Наверное, это много значит: родиться в семье корабела, да еще и в Николаеве. Имея деда, отца и старшего брата инженеров-строителей кораблей, другой путь придумать сложно. Так и вышло. Александра Николаевна закончила Николаевский кораблестроительный институт и занялась работой над постройкой подводных лодок.

В академию Донченко попала после того, как, получая благодарность от Наркома Климента Ворошилова, обратилась к нему с личной просьбой о поступлении в Военно-морскую академию.

Всем известный палач и сталинский подлиза Ворошилов, который, по уверениям многих «историков», ничего для страны не сделал, в этот раз откровенно сплоховал. И вместо того, чтобы как положено, сгноить талантливую кораблестроительницу в застенках, не просто помог с разрешением, но и обратил внимание умных людей на молодого специалиста.

Умные люди – это А. Н. Крылов, Ю. А. Шиманский и П. Ф. Папкович. Вообще, достаточно Алексея Николаевича Крылова, светоча кораблестроения. Но Папкович и Шиманский – Имена с большой буквы. Именно им Донченко обязана тем, что ее несомненный талант заиграл всеми красками.

Но пришел 1941 год. Началась Великая Отечественная война. А дальше самая печальная страница в истории Ленинграда – блокада.

Летом 1942 года командование Краснознаменным Балтийским флотом ставит перед судостроителями города задачу — в минимально возможный срок создать быстроходный, хорошо вооруженный бронированный катер, способный действовать против подводных лодок противника, участвовать в высадке десантов и в конвоировании кораблей.

Такой корабль, в принципе, был. Морской охотник МО-4. Однако практика показала, что кораблику не хватает защищенности, деревянные охотники становились легкой добычей самолетов, вооруженных пулеметами.

Учитывая, в каком положении оказался запертый в Финском заливе флот, таких кораблей нужно было много. Не секрет, что крупным кораблям выход в море был прегражден огромными минными полями, которые ставили все, кто мог: финны, Кригсмарине, Люфтваффе.

Между тем, повторюсь, на дворе 1942 год. Проектировать и тем более, строить корабль в условиях нехватки всего – это рискованная задача.

Не хватает металла, не хватает оборудования, не хватает людей, не хватает энергии. И, тем не менее, задача была выполнена. Проект бронированного морского охотника (БМО) был разработан всего за 15 дней группой конструкторов под руководством Донченко.

И тут героизм не только в сердцах, но и в головах.

Не хватает квалифицированных рабочих кадров и электроэнергии? Ничего, корабль спроектировали с упрощенными прямолинейными обводами, максимально упростив всю конструкцию. Заодно исключив горячую гибку металла, которую в осажденном Ленинграде было просто невозможно осуществить.

Не хватало станков? Представители горкома партии ходили по заводам, собирая нужное оборудование.

Корпус охотника был разбит на три блока и выполнялся сварным. На его среднюю (бронированную) часть и боевую рубку пошли броневые листы, предназначенные для легких танков. То есть толщина брони составляла от 8 до 12 миллиметров, но это было лучше, чем ничего.

Спуск головного корабля на воду состоялся 5 ноября 1942 года при 95% готовности.

Ходовые испытания БМО проходили в Финском заливе в конце ноября 1942 года. Однако залив так забило льдом, что программу государственных испытаний до конца 1942 года завершить не удалось, заканчивали весной следующего года.

Так что боевой путь корабли серии БМО начали в 1943 году.

Охотник оказался весьма универсальным и полезным кораблем. Корабли гонялись за подводными лодками противника, встречали и провожали свои субмарины, ставили мины, тралили мины противника, высаживали и поддерживали десанты.

В общем, фактически всю войну на воде на Балтике вели катера, малые корабли и подводные лодки.

Для меня навсегда останется секретом, как за 1943-45 годы в условиях блокады, ленинградцы построили (внимание!) 66 (ШЕСТЬДЕСЯТ ШЕСТЬ) кораблей. Да, часть была спущена на воду в 1945-м году, после снятия блокады. Тем не менее, вот вам еще один подвиг людей, который сложно осмыслить, не то что представить.

Я, честно признаюсь, как-то не очень могу. Неотапливаемые и плохо освещённые цеха, в которых падающие от голода люди собирают корабли. Боевые корабли, которые потом выходят в море и воюют с врагом.

А ведь с кораблями, как и с самолетами, есть нюансы. Они, в отличие от танков и прочей наземной техники, должны действовать в иной среде. Ошибки зачастую бывают смертельными.

Тем не менее, корабль получился. Из 66-ти охотников (да, участие в войне приняли не все) во время войны погибло 9. Причем львиную долю БМО мы потеряли при тралении минных заграждений и проводке через минные поля.

На минах было потеряно 6 кораблей.

Два погибли от артиллерийского огня противника при высадке десанта 14.02.1944 г. в районе Мерекюла.

Один корабль (БМО-524 «Балтиец») обеспечивал траление в Нарвском заливе 4 августа 1944 года, был атакован 24 Ю-87 и 8 ФВ-190. Экипажем был сбит (достоверно подтверждено) 1 самолет Ю-87, но корабль от разрывов бомб получил значительные повреждения и затонул.

Теперь пройдемся по кораблю.

ТТХ БМО проекта 194

Водоизмещение – 55,2 т.

Длина – 24,8 м.

Ширина – 4,2 м.

Осадка – 1,6 м.

Двигатели: два бензиновых двигателя «Паккард», мощностью 2400 л.с., бензиновый двигатель «ЗиС-5», мощностью 68 л.с.

Скорость полная – 26 узлов.

Дальность плавания – 1330 миль.

Вооружение:

45-мм пушка 21КМ — шт;

37-мм зенитная пушка 70-К – 1 шт;

12,7-мм спаренные пулеметы ДШК- 2 шт;

Два бомбосбрасывателя, 16 глубинных бомб «ББ-1» или 10 мин заграждения типа «КБ»

Шумопеленгаторы типов «Цефей» или «Тамир», гидролокатор «Дракон».

Бронирование:

борт в районе моторного отделения — 10 мм;

палуба над моторным отделением — 8 мм; стенка рубки — 12 мм;

крыша рубки — 8 мм.

Не очень получилось, но это трубка связи с машинным отделением. Орало, так сказать.

Интересная конструкция, да? На самом деле (не знаю, как это называется на морском сленге) это для сигнальных флажков. Которые на мачте подымают.

Люк на крышу рубки. Там репитер компаса и вторая пулеметная установка.

Люк в машинное отделение. Фонаря не было, потому не полезли.

За создание и постройку кораблей проекта 194 Александра Николаевна Донченко была награждена орденом Красной Звезды. Боевой орден за боевой корабль – думаю, справедливо. Хотя если учесть, в каких условиях все происходило, то и орден Красного Знамени вполне бы подошел.

Ну и медаль «За оборону Ленинграда».

Негусто, конечно, но инженер-капитан 1 ранга Донченко, не думаю, что была в претензиях. В то время не за награды люди работали. После войны она принимала участие во многих проектах. Пиком ее работы стало участие в создании атомной подводной лодки К-27 в качестве главного наблюдающего специалиста.

Ушла от нас Александра Николаевна еще в 1983 году.

Но вот в музее военной техники УГМК в Верхней Пышме стоит полноразмерный прекрасно созданный макет БМО проекта 194. Прекрасно, что он есть, потому что пусть и макет, пусть на Урале, но это в первую очередь великолепный памятник и замечательной женщине-корабелу Александре Николаевне Донченко, и кораблестроителям блокадного Ленинграда.

Вот как, скажите, не любить после этого походы в музей? Зачастую за каждым экспонатом – история. И непростая.