Плач охотника над пропастью м шаханова

Фольклорные элементы в книге Ч. Айтматова и М. Шаханова «Плач охотника над пропастью»

Исследуя фольклор в аспекте современных подходов, нетрудно убедиться, что темы и сюжеты, мотивы и образы устного народного творчества не только не утратили своей актуальности, но стали зеркальным отражением действительности, описываемой в художественной литературе. Активизация деятельности людей по освоению окружающей среды не могла не повлиять на духовную сферу, на развитие миропонимания, на становление фольклорного сознания. Путем приобретения жизненного опыта, формирования традиций и обычаев создавались фольклорные произведения искусства, чтобы вновь и вновь оживать на страницах книг, возвращая народ к истокам понимания духовно-нравственных законов. Шереаздан Елеукенов в своей работе «От фольклора до романа-эпопеи» отмечает: «У истоков казахского романа стояли фольклорные произведения. Взаимодействие фольклора и романа – процесс непрерывный. Оно происходило с большей или меньшей интенсивностью в разное время» [4, с.13].

Еще в прошлом веке академик В. В. Радлов писал: «Народная поэзия у казахов достигла высокой степени развития». И это не случайно: в течение длительного времени фольклор у жителей Степи был средоточием, едва ли не ведущей областью духовной и культурной жизни народа. В своей книге

«Колыбель искусства» С. Каскабасов отмечает: «В истории казахского народа нет ни одного крупного события и ни одного видного деятеля, о котором не были бы сложены предания и легенды. Все крупные события, начиная со времени образования Казахского ханства на рубеже ХI V -Х V веков и до Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. стали содержанием многих устных рассказов, сказок и преданий» [7, с.331].

Из сказанного следует, что взаимодействие фольклора и литературы – традиционное явление, выступающее одним из факторов развития эстетического сознания народа. Современное присутствие фольклорных элементов в литературе – не просто цитирование текстов, призванных создавать эмоциональный настрой определенного эпизода, а желание авторов обратить внимание читателя на философскую глубину, восприятие мира. Для современной литературы фольклор продолжает сохранять значение богатейшей сокровищницы поэтических форм и стилей. Без преувеличения можно сказать, что литература в своей первооснове опирается на непрофессиональные творения простого народа, а современные писатели продолжают у него учиться. Такая преемственность способствует развитию духовной культуры, содержит воспитательные элементы, корректирует эстетические взгляды и поведенческие нормы.

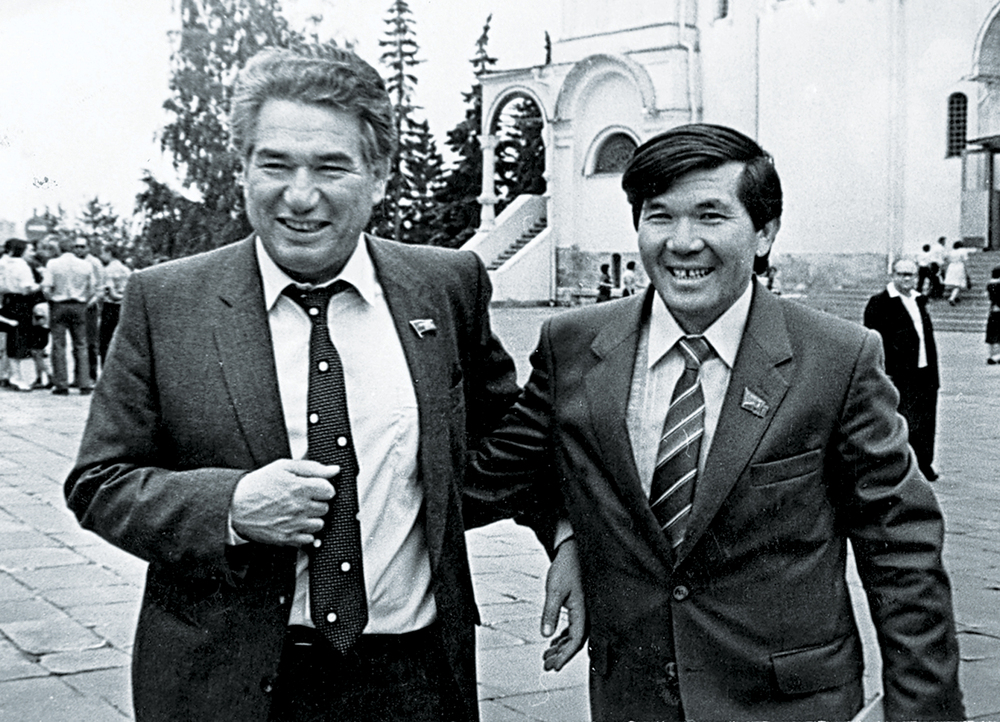

Проводимое нами исследование нацелено на определение назначения и особенностей использования фольклора в произведениях современных писателей. Ярким примером связи современной литературы и фольклора является книга «Плач охотника над пропастью», написанная в соавторстве выдающимися литераторами, общественными деятелями и гуманистами двадцатого столетия – Чингизом Айтматовым и Мухтаром Шахановым. Книга наполнена фольклорными жанрами, описанием народных традиций и обычаев. Без преувеличения, произведение можно охарактеризовать как некий поликультурный «сплав» не только казахского и киргизского народа, но и мира в целом.

Поставив перед собой задачу всестороннего рассмотрения особенностей использования в книге «Плач охотника над пропастью» жанров несказочной прозы, мы обратились к статистическому приему, результаты которого нашли отражение в таблице.

Фольклорные вкрапления в произведении Ч. Айтматова и М. Шаханова «Плач охотника над пропастью»

Как видно из таблицы, в исследуемой книге особое место занимают притчи, легенды и предания. Тематически они взаимосвязаны и дают яркое представление о глубоких знаниях авторов в области отечественной истории. Учитывая самобытную направленность используемых в произведении жанров устного народного творчества, нельзя не согласиться с мнением В.П. Аникина и Ю.Г. Круглова, утверждающих: «Не зная фольклора, нельзя знать подлинной истории страны и ее народа» [2, с. 4].

Вникая в целостную структурно-семантическую значимость несказочной прозы, следует отметить, что освещая реальные исторические события и лица, рассказчик стремится не к информационной цели, а к тому, чтобы оживить беседу, развлечь слушателя. Значительную часть казахской несказочной прозы составляют предания и легенды, которые отражают понимание народом своего исторического прошлого. В предании элемент истории выражен в большей степени, а в легенде – в меньшей. Кроме того, легендам присуща известная мистичность и волшебство, чего нет в преданиях. И, тем не менее, между этими двумя разновидностями несказочной прозы существует тесная взаимосвязь и зачастую различия между ними носят условный характер.

«Предание – своеобразная устная история народа, сохраняемая и устно передаваемая им от поколения к поколению. Но это не означает того что исторические события, легшие в основу предания, передаются в нем точь-в-точь, без изменений. Как и весь фольклор, предание тоже не лишено анахронизма и вымысла. Поскольку предание возникает спустя несколько лет после излагаемых событий; поскольку оно распространяется устно и, передаваясь из уст в уста, обрастает дополнительными деталями; и поскольку в процессе дальнейшего бытования оно все более вбирает, хотя и несознательно, элементы художественности, реальная основа предания начинает тускнеть, события и люди перемещаются во времени, т.е. происходит так называемая фольклорная историческая циклизация, и в результате всего этого изменяется первоначальное содержание рассказа, появляются его варианты» [7, с. 331].

«Предания – разновидность несказочной прозы, популярная в казахском устном народном творчестве. Известны предания об исторических личностях и героях: Аль-Фараби, Абае, Чокане, Ибрае, Курмангазы, Махамбете, Амангельды, Хаджимукане и других» [9, с.143].

Приведем пример предания из книги Ч. Айтматова и М. Шаханова «Плач охотника над пропастью».

Однажды, когда Шабдан находился у себя дома, в дверь заглянул проходивший мимо нищий. Шабдан пригласил его в дом, расспросил его о том, о сем. Оказалось, что бедняга с раннего детства был круглым сиротой, не имел никого из родственников и жил попрошайничеством. Шабдан обвел взором свое жилище в поисках чего-нибудь подходящего, чтобы подать нищему. Прежний достаток и власть канули в прошлое, и ничего, кроме единственного серого бычка, у него не осталось. Тогда он отстегнул одну из двух медалей, полученных от русской Империи и украшавших его старенький мундир, и вложил в ладонь бродяги.

– Ступай на пишпекский базар, – сказал Шабдан нищему, – продай там эту медаль или обменяй на скотину и постарайся изменить свою жалкую жизнь к лучшему [1, с. 70].

Действительно, такой человек был. Достоверно известно, что Шабдан Джантаев родился 29 октября 1839 года в племени Сары Багыш на территории нынешнего Кеминского района Киргизии в семье Джантая Карабекова, манапа ( феодального правителя) сарыбагышских киргизов и потомка знаменитого Атаке-батыра. С ранних лет отец готовил Шабдана на роль своего будущего преемника, воспитывая его в согласии с моральными принципами степных кочевников, к коим относились преданность людям, усердие, честь, военная храбрость, и уважение к окружающей среде. Однако подтвердить достоверность этой и многих других историй, связанных с именем Шабдана, невозможно. Таким образом, этот рассказ перешел в разряд преданий. Возможно, этот жанр пополнится новыми текстами, поскольку многие истории, передававшиеся из уст в уста, не имеют конкретных письменных подтверждений.

Притча – дидактико-аллегорический жанр, в основных чертах близкий басне. В отличие от нее притча:

1) неспособна к обособленному бытованию и возникает лишь в некотором контексте;

2) допускает отсутствие развитого сюжетного движения, и оно может редуцироваться до простого сравнения, сохраняющего однако особую символическую наполненность.

Обычно притчи – короткие повествования – используются в беседах старших и молодых в целях назидания [9, с. 148]. Из анализируемого произведения нами было отобрано 5 притч. Вот одна из них:

…Когда-то в старину на берегу Сырдарьи жил один бай. Однажды случилось наводнение, и все добро бая вместе со скотом унесло течением. Сам бай умел плавать и чудом уцелел. Выбираясь на берег, дрожащий, по колено в воде, он судорожно повторял: «О Боже, дай мне достойно прожить остаток дней». Наблюдавший за ним молодой самодовольный джигит только посмеялся над словами старика: «Аксакал, возраст ваш перевалил за семьдесят. Всего нажитого вы лишились подчистую. О каком еще достойном будущем вы говорите?» – с этими словами он хлестнул лошадь и ускакал.

Но разве в этом мире есть что-нибудь постоянное?

Прошло время, случилась сильная засуха, и тот самый молодой безжалостный бай тоже остался с единственной уздечкой в руках. Скот его пал, все родные умерли с голоду, а сам он отправился бродяжничать в поисках пропитания. Голодный, несчастный брел вдоль Сырдарьи и, наконец, приметил невдалеке дымок. Когда добрался до жилья, встретила его женщина, открыла ему дверью юрты и усадила его на почетное место. Детишки ее резвились, играя в асыки.

– Поешьте, отдохните, скоро и хозяин придёт, – сказала женщина и принялась хлопотать по дому.

Спустя некоторое время в юрту вошел тот самый старик с бородой до пояса. Они тотчас узнали друг друга. Поужинав, старец посмотрел на гостя и заговорил:

– Когда ты, посмеявшись надо мной, отправился своей дорогой, я пошел вдоль реки, пока не набрел на этот аул. Здесь меня приняли с участием, накормили, обогрели, оказали помощь. Хозяйка этого дома была вдовой. Со временем из двух половинок мы создали целое. Все мое богатство нынче – вот в этих сорванцах. Держим скотину, тем и кормимся. Вот о чем я и просил тогда Бога – о достойном продолжении жизни. Желание мое исполнилось, и я благодарен Аллаху тысячу и один раз. Богатство сегодня есть, а завтра его нет. Когда-то ты очень заблуждался, дорогой. Теперь ты, должно быть, убедился, что неверный поступок человека отзывается ему эхом [1, с. 45].

Вводя в свою беседу притчи, авторы подчеркивают самобытность своего народа, напоминают о той мудрости, которая была накоплена тысячелетиями и проверена временем.

Легенда – весьма разнообразный в тематическом и содержательном отношении жанр несказочной прозы. Специалистами-фольклористами она дифференцируется на:

Часто легенды отождествляются с преданиями. Однако в легендах, по наблюдениям ученых-фольклористов, подразумевается больше вымысла.

Грозный Чингиз-хан чурался своего старшего сына Джучи, которого носила под сердцем его жена, плененная в то время кереями, и всегда держал его подальше от себя. Но так как Джучи был самым способным из четырех его сыновей, у кагана не поднималась рука собственноручно убить своего отпрыска. Он посылает к нему тайных палачей, пользуясь тем, что Джучи отправился на охоту. Увлеченный азартом погони за хромым куланом, Джучи-хан пал от рук убийц, пустившихся по его следу.

Далее события развивались так: узнав о смерти сына, Чингис-хан, для приличия облачившись в траур, повелел: «Если кто-либо сообщит о смерти Джучи, залью ему глотку расплавленным свинцом!» Никто в великом страхе, сковавшем сердца, не посмел нарушить строгий запрет.

В это время один юный певец, настроив свою домбру и с поклоном войдя в шатер к кагану, находившемуся в великой тоске от содеянного, затянул песню «Хромой кулан – Джучи-хан».

Долго звучала печальная мелодия. Не в силах вынести горестную мелодию, Чингис-хан, слово которого было тверже камня, властно молвил:

– Залить свинцом глотку этого ослушника, посмевшего напомнить мне о смерти Джучи!

– Погоди, владыка! – воскликнул тогда певец. – О смерти вашего сына вам напомнил не я, а вот эта домбра. Залить свинцом надо её!

Побежденному в словесном поединке Чингис-хану не оставалось ничего другого, как наказать музыкальный инструмент.

До сих пор в Улытауской долине Казахстана стоит усыпальница Джучи-хана, единственного из всех четырех сыновей Чингис-хана, успокоенного в выделенном ему улусе. А между тем на земле не осталось могил ни самого Чингис-хана, ни остальных троих его сыновей – Толе, Угедэя и Чагатая [1, с. 175-176].

В этой легенде присутствуют конкретные исторические личности. Но вот сам сюжет не имеет под собой документальных доказательств. К тому же в легенду включен элемент загадочности, когда Чингиз-хан угадывает, о чем поет домбра в руках молодого человека.

Таким образом, результаты исследования фольклорных элементов в книге «Плач охотника над пропастью» позволяют отметить следующее:

— используя фольклорные тексты различных жанров, авторы еще раз подчеркивают важность связи своего поколения с прошлым (историей);

— морально-этическая сторона всегда была важна в развитии любого народа и как нельзя лучше она отразилась в фольклоре;

— если опираться на опыт предков, можно избежать некоторых неприятностей – как в личной жизни, так и на уровне развития государства.

Авторы напоминают, что мудрость, рожденная тысячи лет назад, проверена веками, а потому надо быть глупцом, чтобы пренебрегать ею. В какой-то момент Ч. Айтматов даже становится сам действующим лицом притчи, когда собирается наказать воров за украденную корову, но встречает старца, и получает от него три совета. Это свидетельствует о том, что фольклор, в том числе и устная проза, бытует в нашем обществе не пассивно, как архивная, музейная реликвия, а творчески осваивается в целях идейно-эстетического, интернационального и патриотического воспитания людей, в целях дальнейшего развития многонациональной культуры. Чингиз Айтматов отмечал, что «новаторства без традиций не может быть. В чистом пространстве новаторство не возникает. Оно возникает из недр прошлого» [6, с.120].

1. Айтматов Ч., Шаханов М. Плач охотника над пропастью. – Алматы, 1997.

2. Аникин В. П., Круглов Ю. Г. Русское народное поэтическое творчество. – М., 1983 – 415 с.

3. Бобулов К. Проблемы традиций и новаторства в киргизской прозе. – М., 1966. – 240 с.

4. Елеукенов Ш. От фольклора до романа эпопеи. – М., 1987. – 349 с.

5. Жолковский А.К. Блуждающие сны: Из истории русского модернизма. –М., 1992.

6.Жуков И. Доверие к жизни. – М., 1980. –124с.

7. Каскабасов С. Колыбель искусства. – Алматы, 1987.

8. Смирнов И.П. Порождение интертекста (элементы интертекстуального анализа). – СПб, 1995.

9. Турекулов Н. Современный казахский фольклор. – Алматы, 1982. – 189с.

Семь вечеров с Чингизом Айтматовым и Мухтаром Шахановым

За последнее время единственной книгой, о которой захотелось написать отзыв, стала «Исповедь на исходе века» (второе название «Плач охотника над пропастью») Мухтара Шаханова, написанная в соавторстве с Чингизом Айтматовым. Замечательнейшая книга, в которой вы найдете философские рассуждения, анализ различных исторических событий и искренние откровения авторов перед читателем. Книга была написана в 1995 году и пережила переиздание в 2008 году, после смерти Чингиза Торекуловича Айтматова. Каждая глава книги — это в одно и то же время и размышление, рассуждение авторов на определенную животрепещущюю тему, и обсуждение глобальных проблем человечества, и непринужденная беседа двух близких друзей, их «исповедь на исходе века».

Все, что хотели донести авторы книги, вылилось в последовательное и четкое изложение мыслей. Ход их рассуждений захватывает с первой строчки книги. Она (книга) не столько результат творческого тандема известного поэта и писателя, сколько разговор, диалог двух интеллектуально развитых людей, подтверждающих свои доводы и аргументы по теме разговора фактами, историческими параллелями, глубокими размышлениями.

В первой главе книги под названием «»Четыре матери», или Осознание родной земли» авторы дают определение человеку через понятия родина, родной язык, обычаи и традиции, история родной земли. Нужна ли она (родина) человеку, зачем знать родной язык и нужен ли он в век глобализации и главенства мировых языков? Кто же ты — человек без родины, языка, традиций и истории или отвергающий их? Обо всем этом откровенно рассуждают два философа.

Любить родную землю вовсе не означает оставаться всегда на ней, не обращая взора на огромный мир вокруг. Замкнувшись в самих себе, мы никогда не достигнем расцвета, всестороннего развития.

Одна из тем, которая вызвала бурное обсуждение, стала тема садизма и жестокости. Активная пропаганда, культивирование и оправдывание жестокости — вот одна из главных проблем современности, по словам авторов. Обо всем этом Ч. Айтматов с М. Шахановым откровенно говорят на страницах главы «Преступление в тени веков, или Маркиз де Сад, Доненбай и яд африканской двузубки» .

. самая страшная из грозящих катастроф — это не столько атомная, тепловая и тому подобная угроза физического уничтожения человечества (а, может быть, и всего живого) на Земле, сколько антропологическая — уничтожение человеческого в человеке, катастрофа, означающая, что человек не состоялся.

Лично для себя я отметила главу «Власть и духовность, или Их отражения в деяниях царей, ханов, королей и президентов» как одну из ключевых в книге. Авторы, например, дают четко понять что такое демократия, ответственность и соблюдение правил и порядка рядовыми гражданами страны (хочу отметить еще раз, что книга была написана в 90-е годы — годы формирования новой страны и новых правил жизни в ней), право выбора, какова должна быть ответственность людей в верхних эшелонах власти перед народом и какие ошибки несут в себе их недочеты и промахи.

Дело в том, что поначалу мы воспринимали демократию как вседозволенность. Еще бы: каждый сам себе царь и бог, каждый делает то, что ему заблагорассудится. А упали шоры с глаз — и что же мы видим? Нет, демократия прежде всего — твердый порядок. Она должна иметь свойственные ей рамки и ограничения.

Далеко ходить не надо. Расскажу случай, который произошел вчера вечером в моем доме. Придя вечером после работы, я обнаружила, точнее услышала громко играющую музыку у соседа этажом выше. Наверно он решил, что все жители дома разделяют его музыкальные предпочтения. Увы, но нет. Но дело даже не в этом. Мой отец, который приехал с деревни и готовился к экзамену, ужаснулся от такого поведения моего соседа. Потерпев минут 20-25, он пошел поговорить с соседом. Через некоторое время музыка стихла. Отец вернулся домой и рассказал весь их диалог. При просьбе моего отца убавить музыку (не отключить ее, а просто уменьшить громкость) сосед заявил «Я имею полное право делать все, что хочу до 23:00». На что мой отец ответил ему: «Да спору нет, имеешь право гражданское, но не моральное. Нужно уважать, в первую очередь, своих соседей, и не важно знаешь ты их или нет. Сегодня ты меня не уважаешь, завтра — я тебя. И что дальше будет с нами? Так и будем плевать друг на друга». В большинстве случаев все так и есть, к сожалению.

Надо четко понять главное: демократия — это не слепое подражание легковесным явлениям западного искусства, не бездумный перенос в нашу жизнь чуждых национальным устоям и менталитету манер и привычек, не безоглядное следование различным принципам исламского фундаментализма, господствующего в ряде мусульманских стран. Демократия — это непреложный закон и добродетель.

Немаловажную роль в своих рассуждениях Ч. Айтматов и М. Шаханов отдают такому понятию, как ответственность чиновников перед народом, важность правильных и разумных решений. В книге среди множества примеров я отметила для себя один, касающийся мудрого, на мой взгляд, решения Правительства Японии. Все помнят случай (лично я помню сюжеты из новостей), когда в столице Японии — Токио, уровень загрязнения воздуха превысил все допустимые нормы, люди даже ходили в специальных повязках. И для того, чтобы решить эту проблему, Правительство организовало конкурс. Идея заключалась в том, что тот человек, который предложит лучший и действенный способ по улучшению положения с загрязненностью воздуха, будет новым мэром Токио. Было множество предложений и идей, и после практического применения некоторых из них выбрали самый эффективный вариант. В результате уровень загрязненности уменьшился в разы и мэром стал ученый, который и разработал самый эффективный способ очистки воздуха. Вот так решают свои проблемы предприимчивые японцы. Все во благо народа и с уважением к человеку, который может изменить ситуацию и знает, как это сделать. У нас же все непонятно как и по каким законам, например, бывший министр образования может стать министром обороны. Лично для меня это не понятно.

Правитель тогда окружает себя почетом и уважением, когда собирает вокруг себя достойных, отважных и умных мужей из народа. Если же опасается их и изгоняет — он сам создает себе могущественных врагов. Чем держать возле себя тысячу глупцов, держи одного мудреца.

Кем бы ты ни был — рабочим, богатым бизнесменом или суперменом — все равно ты обязан почитать свою Конституцию.

Еще одна глава, которая меня растрогала, это «Женщины в наших судьбах, или Вечер поэзии для двоих», посвященная женщинам, которые встречались на жизненном пути у авторов на их жизненном пути и которые оставили свой след в их жизни, как-то повлияли на их творчество. Настолько откровенно и без утайки два друга говорили, вспоминали о них, делились горечью утрат и восхищением духом настоящей женщины в их понимании. Это глава не про женщин, добившихся карьерного роста или эмансипированных особах, а о женщинах-хранительницах очага, любящих и прощающих матерях и нежных и верных женах, чутких дочерях. Замечательная глава и книга.

Воспринимать женщину как объект восхищения, дать ей возможность глубже познать себя и открыть в самой себе такие качества, как доброта, чуткость, верность, проникнутые особым женским благородством и нежностью, или требовать от нее подняться на эту высоту — это моя концепция взаимоотношений с женщинами, остающаяся неизменной уже долгие годы.

Хочу еще отметить то, что в процессе прочтения любой книги, я всегда выделяю какие-то идеи и мысли, которые больше всего мне понравились или навели на новые размышления и мысли, дали возможность взглянуть на ситуацию с другой стороны. В этой же книге каждое предложение и абзац — цитата! Настолько все четко и понятно, без лишнего словоблудия. Советую читать всем без исключения. Это еще одна книга, которая изменила мое отношение к отечественной литературе и писателям.