Великая любовь выдающегося писателя Чингиза Айтматова (текст)

Отрывок из книги «Плач охотника над пропастью»

Чингиз Айтматов. . Была в моей жизни и счастливая незабываемая встреча с Любовью, зах ватившей меня всего! Мы не искали друг друга. Все произошло как бы само собой. И эта нежданная встреча стала для меня самым дорогим даром судьбы. Женщина, осветившая мою жизнь, — звезда кыргызского искусства, знаменитая балерина Бюбюсара Бейшеналиева.

. Конец 50-х годов. Я закончил Литинститут в Москве, произведения мои стали публиковаться в центральной печати, обо мне заговорили. В это время была сформирована делегация для оказания шефской помощи кыргызским ребятам, служившим на Балтийском флоте. Меня пригласил бывший тогда первым секретарем Фрунзенского горкома партии Турдакун Усубалиев и предложил полететь с делегацией в Ленинград.

Труппа Кыргызского театра оперы и балета пребывала в те дни в Ленинграде, где на студии «Ленфильм» шли съемки балетного фильма «Чолпон». Там я и встретился с исполнительницей главной партии Бюбюсарой Бейшеналиевой. Потом я понял — то было предопределено судьбой.

Когда я на катере в сопровождении двух-трех матросов подплыл к крейсеру «Аврора», на палубе стояла наша делегация. Среди ее членов была и светлоликая, с радостно сияющими глазами Бюбюсара. Ее стройный стан и темные волосы нежно ласкал легкий морской бриз. Она с улыбкой помахала нам рукой. Раньше мы слышали друг о друге, но лично знакомы не были. Как-то легко и быстро мы сблизились, почувствовали удивительную взаимную симпатию. Это невозможно передать словами. Наверное, ты не поверишь, если я скажу, что чувства наши вспыхнули мгновенно и запылали, как огонь. Мы были поражены тем, что не встретились раньше.

Люди вокруг, пение птиц, шелест листвы, шорох морских волн — все воспринималось вокруг совершенно по-иному. Мир вокруг меня стал неузнаваем — ярче и краше.

Какие счастливые часы мы провели в бесконечных беседах, мгновения или, может быть, века, без устали гуляя вдоль берегов Невы в ленинградские белые ночи! Вся прежняя жизнь словно отошла на второй план. В мире были только я и она. Она и я.

Промелькнуло несколько дней, делегация уехала в Кыргызстан. Я страдал, не находя ни сил, ни желания оставлять половину своего сердца на берегах Невы. В конце концов, сославшись на то, что по делам мне нужно заехать в Москву, я остался в Ленинграде. Через два-три дня направился в столицу. Следом за мной примчалась и Бюбюсара. Лишь один день и одну ночь мы провели вдвоем в гостинице «Москва». Но это были незабываемые часы духовного общения. Мы прощались вновь и вновь и не могли расстаться. Наконец я проводил Бюбюсару на электричке до самого Ленинграда. Она упорно порывалась проводить меня обратно до Москвы, но я насилу отговорил ее.

С этого времени и до самой смерти Бюбюсары, на протяжении четырнадцати лет, огонь в моем сердце ни на минуту не угасал.

Конечно, не утихали все эти годы пересуды и сплетни, доставляя нам много неприятностей.

Бюбюсара получила образование в Ленинграде, хорошо разбиралась в театре, кино, литературе. Ее суждения и оценки об искусстве были оригинальны и глубоки. Трудно передать словами то влияние, которое оказала эта неповторимо талантливая и изумительно красивая женщина на всю мою жизнь и творчество.

У кого-то может возникнуть вопрос, почему же эти двое, любившие друг друга, как в сказках «Тысяча и одна ночь», не соединили свои судьбы? Когда я заводил речь об этом, Бюбюсара переводила разговор на другую тему или просила не торопиться. Позднее мы получили новые квартиры в соседних подъездах дома на Дзержинском бульваре. Вскоре, когда мы были одни, Бюбюсара произнесла с печальной улыбкой:

— Ачинов (она придумала это обращение из начальных букв моей фамилии и имени), я понимаю, что ты хочешь сказать. Говорят, по-настоящему любящие друг друга люди не соединяются. — Она немного помолчала. — Может, так и должно быть. Обыденность семейных будней убьет любое великое чувство. Зачем нам свою любовь связывать путами брака?

Позднее я понял, что отказ Бюбюсары был ее попыткой уберечь меня (о себе она и не думала) от жестокой расправы партийных «товарищей», от травли коллег по литературе.

Ведь ты помнишь, что значил в те годы развод? Прав ли я, что принял жертву? Этот вопрос будет мучить меня всегда.

Что бы мы ни говорили, Бюбюсара пожертвовала своим женским счастьем ради того, чтобы светила моя звезда.

. Однажды мы с Бюбюсарой возвращались из Москвы во Фрунзе скорым поездом «Москва — Алма-Ата». Удобное купе на двоих. Никто не беспокоит по телефону, не трезвонит в дверь. Три дня и три ночи стали удивительной, нескончаемой сказкой. Время, казалось, исчезло. Мы словно оказались в ином измерении. Наши беседы по самым разным вопросам, исповедь сокровенных дум, какими не поделишься в иное время ни с кем, споры о литературе и искусстве дополняли и развивали друг друга. Тогда я впервые понял и ощутил, что нет выше счастья, чем найти близкого тебе по мыслям, духу, характеру и природе человека.

«Есть день, который не поменяешь на целый век. Сегодняшний день — самый счастливый в моей жизни».

Разве могу я забыть эти взволнованные слова Бюбюсары?

. Сколько достопримечательностей, городов, исторических мест мы посетили с Бюбюсарой! Возьмем хотя бы Фрунзе. Проходя мимо некоторых домов, перекрестков, культурных мест, я сразу вспоминаю от запятой до точки все, что именно мы говорили на этом месте, что рассказывали друг другу, как смеялись, радовались и грустили.

. С каких-то гастролей она вернулась больной. С диагнозом — злокачественная опухоль груди. Бюбюсару поместили в Кунцевскую больницу. Она страдала полтора года. Трудно обо всем этом говорить. Бюбюсара с каждым днем таяла. У нее уже не хватало сил самостоятельно подниматься с постели. Она сильно изменилась, свет ее ласковых глаз становился все глуше, слабее. Только тогда я впервые осознал, что ее болезнь действительно неизлечима, и земля ушла из-под ног.

И вот, когда даже малейшее движение стало приносить Бюбюсаре мучения, ее перевезли во Фрунзе. Я не мог усидеть на работе, вновь и вновь кружил вокруг больницы, одинокий и неприкаянный. Уже смирившаяся с тем, что ей остались считанные дни, Бюбюсара при моем появлении слабо улыбалась, пытаясь как-то подбодрить меня. Она и в эти последние минуты оставалась моим ангелом-хранителем.

11 мая 1973 года Бюбюсары не стало.

Мухтар Шаханов. Очевидцы утверждают, что на траурных проводах в Театре оперы и балета Вы рыдали во весь голос. Один из тогдашних руководителей республики, потеряв всякое терпение, вроде бы приказал окружению: «Да уймите же его наконец!». Странно и даже невозможно было видеть проявление откровенного человеческого горя этим людям, боявшимся проронить слезу даже на похоронах собственной жены, с которой прожита вся жизнь, дабы не потерять авторитет. Большим было Ваше чувство, если в период тоталитарного общества Вы, известный человек, занимающий высокий пост, женатый коммунист, прилюдно дали выход своему безмерному горю из-за смерти любимой женщины.

Я помню, как во время одной из моих задушевных бесед с крупнейшим кыргызским поэтом Суюнбаем Эралиевым он сказал по этому поводу: «. Я наслышан, что их соединяла огромная чистая любовь. На похороны Бюбюсары Чингиз пришел одетый во все черное, с опухшими глазами. Не скрывал Чингиз своих слез. Некоторым из присутствовавших это очень не нравилось. Повсюду слышался шепот: «Хоть бы постеснялся, женатый ведь человек, отец семейства!» Я же стоял и с гордостью думал о нем: «Как велик Чингиз в литературе, так же велик и в истинно мужской ипостаси, достойно провожая любимую женщину в последний путь!»

Семь вечеров с Чингизом Айтматовым и Мухтаром Шахановым

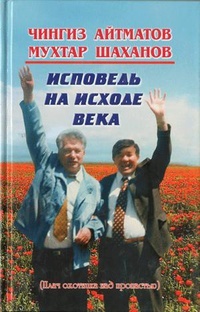

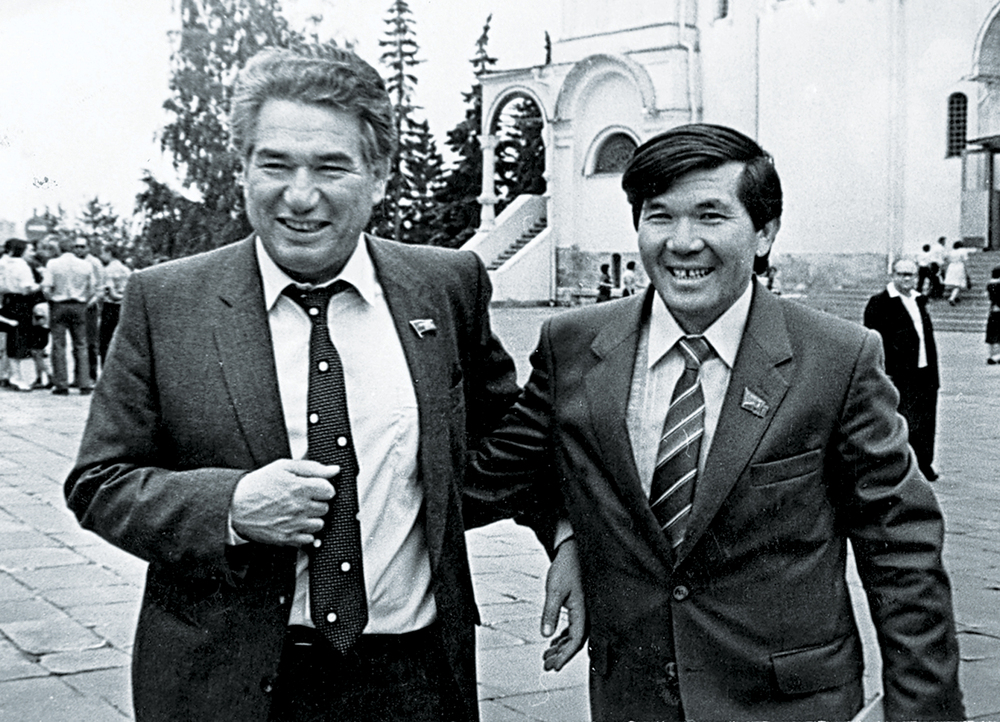

За последнее время единственной книгой, о которой захотелось написать отзыв, стала «Исповедь на исходе века» (второе название «Плач охотника над пропастью») Мухтара Шаханова, написанная в соавторстве с Чингизом Айтматовым. Замечательнейшая книга, в которой вы найдете философские рассуждения, анализ различных исторических событий и искренние откровения авторов перед читателем. Книга была написана в 1995 году и пережила переиздание в 2008 году, после смерти Чингиза Торекуловича Айтматова. Каждая глава книги — это в одно и то же время и размышление, рассуждение авторов на определенную животрепещущюю тему, и обсуждение глобальных проблем человечества, и непринужденная беседа двух близких друзей, их «исповедь на исходе века».

Все, что хотели донести авторы книги, вылилось в последовательное и четкое изложение мыслей. Ход их рассуждений захватывает с первой строчки книги. Она (книга) не столько результат творческого тандема известного поэта и писателя, сколько разговор, диалог двух интеллектуально развитых людей, подтверждающих свои доводы и аргументы по теме разговора фактами, историческими параллелями, глубокими размышлениями.

В первой главе книги под названием «»Четыре матери», или Осознание родной земли» авторы дают определение человеку через понятия родина, родной язык, обычаи и традиции, история родной земли. Нужна ли она (родина) человеку, зачем знать родной язык и нужен ли он в век глобализации и главенства мировых языков? Кто же ты — человек без родины, языка, традиций и истории или отвергающий их? Обо всем этом откровенно рассуждают два философа.

Любить родную землю вовсе не означает оставаться всегда на ней, не обращая взора на огромный мир вокруг. Замкнувшись в самих себе, мы никогда не достигнем расцвета, всестороннего развития.

Одна из тем, которая вызвала бурное обсуждение, стала тема садизма и жестокости. Активная пропаганда, культивирование и оправдывание жестокости — вот одна из главных проблем современности, по словам авторов. Обо всем этом Ч. Айтматов с М. Шахановым откровенно говорят на страницах главы «Преступление в тени веков, или Маркиз де Сад, Доненбай и яд африканской двузубки» .

. самая страшная из грозящих катастроф — это не столько атомная, тепловая и тому подобная угроза физического уничтожения человечества (а, может быть, и всего живого) на Земле, сколько антропологическая — уничтожение человеческого в человеке, катастрофа, означающая, что человек не состоялся.

Лично для себя я отметила главу «Власть и духовность, или Их отражения в деяниях царей, ханов, королей и президентов» как одну из ключевых в книге. Авторы, например, дают четко понять что такое демократия, ответственность и соблюдение правил и порядка рядовыми гражданами страны (хочу отметить еще раз, что книга была написана в 90-е годы — годы формирования новой страны и новых правил жизни в ней), право выбора, какова должна быть ответственность людей в верхних эшелонах власти перед народом и какие ошибки несут в себе их недочеты и промахи.

Дело в том, что поначалу мы воспринимали демократию как вседозволенность. Еще бы: каждый сам себе царь и бог, каждый делает то, что ему заблагорассудится. А упали шоры с глаз — и что же мы видим? Нет, демократия прежде всего — твердый порядок. Она должна иметь свойственные ей рамки и ограничения.

Далеко ходить не надо. Расскажу случай, который произошел вчера вечером в моем доме. Придя вечером после работы, я обнаружила, точнее услышала громко играющую музыку у соседа этажом выше. Наверно он решил, что все жители дома разделяют его музыкальные предпочтения. Увы, но нет. Но дело даже не в этом. Мой отец, который приехал с деревни и готовился к экзамену, ужаснулся от такого поведения моего соседа. Потерпев минут 20-25, он пошел поговорить с соседом. Через некоторое время музыка стихла. Отец вернулся домой и рассказал весь их диалог. При просьбе моего отца убавить музыку (не отключить ее, а просто уменьшить громкость) сосед заявил «Я имею полное право делать все, что хочу до 23:00». На что мой отец ответил ему: «Да спору нет, имеешь право гражданское, но не моральное. Нужно уважать, в первую очередь, своих соседей, и не важно знаешь ты их или нет. Сегодня ты меня не уважаешь, завтра — я тебя. И что дальше будет с нами? Так и будем плевать друг на друга». В большинстве случаев все так и есть, к сожалению.

Надо четко понять главное: демократия — это не слепое подражание легковесным явлениям западного искусства, не бездумный перенос в нашу жизнь чуждых национальным устоям и менталитету манер и привычек, не безоглядное следование различным принципам исламского фундаментализма, господствующего в ряде мусульманских стран. Демократия — это непреложный закон и добродетель.

Немаловажную роль в своих рассуждениях Ч. Айтматов и М. Шаханов отдают такому понятию, как ответственность чиновников перед народом, важность правильных и разумных решений. В книге среди множества примеров я отметила для себя один, касающийся мудрого, на мой взгляд, решения Правительства Японии. Все помнят случай (лично я помню сюжеты из новостей), когда в столице Японии — Токио, уровень загрязнения воздуха превысил все допустимые нормы, люди даже ходили в специальных повязках. И для того, чтобы решить эту проблему, Правительство организовало конкурс. Идея заключалась в том, что тот человек, который предложит лучший и действенный способ по улучшению положения с загрязненностью воздуха, будет новым мэром Токио. Было множество предложений и идей, и после практического применения некоторых из них выбрали самый эффективный вариант. В результате уровень загрязненности уменьшился в разы и мэром стал ученый, который и разработал самый эффективный способ очистки воздуха. Вот так решают свои проблемы предприимчивые японцы. Все во благо народа и с уважением к человеку, который может изменить ситуацию и знает, как это сделать. У нас же все непонятно как и по каким законам, например, бывший министр образования может стать министром обороны. Лично для меня это не понятно.

Правитель тогда окружает себя почетом и уважением, когда собирает вокруг себя достойных, отважных и умных мужей из народа. Если же опасается их и изгоняет — он сам создает себе могущественных врагов. Чем держать возле себя тысячу глупцов, держи одного мудреца.

Кем бы ты ни был — рабочим, богатым бизнесменом или суперменом — все равно ты обязан почитать свою Конституцию.

Еще одна глава, которая меня растрогала, это «Женщины в наших судьбах, или Вечер поэзии для двоих», посвященная женщинам, которые встречались на жизненном пути у авторов на их жизненном пути и которые оставили свой след в их жизни, как-то повлияли на их творчество. Настолько откровенно и без утайки два друга говорили, вспоминали о них, делились горечью утрат и восхищением духом настоящей женщины в их понимании. Это глава не про женщин, добившихся карьерного роста или эмансипированных особах, а о женщинах-хранительницах очага, любящих и прощающих матерях и нежных и верных женах, чутких дочерях. Замечательная глава и книга.

Воспринимать женщину как объект восхищения, дать ей возможность глубже познать себя и открыть в самой себе такие качества, как доброта, чуткость, верность, проникнутые особым женским благородством и нежностью, или требовать от нее подняться на эту высоту — это моя концепция взаимоотношений с женщинами, остающаяся неизменной уже долгие годы.

Хочу еще отметить то, что в процессе прочтения любой книги, я всегда выделяю какие-то идеи и мысли, которые больше всего мне понравились или навели на новые размышления и мысли, дали возможность взглянуть на ситуацию с другой стороны. В этой же книге каждое предложение и абзац — цитата! Настолько все четко и понятно, без лишнего словоблудия. Советую читать всем без исключения. Это еще одна книга, которая изменила мое отношение к отечественной литературе и писателям.