- Парфорсная охота: история, процесс и вид охоты с гончими собаками

- От галлов до наших дней

- Расцвет при «Короле-Солнце»

- Период упадка

- Воскрешение традиции

- Охота в клубах

- Как происходил процесс?

- В Англии

- Парфорсная охота с терьерами

- Парфорсная охота в России

- Парфорсная охота: гуманный спорт с пикником

- Парфорсная охота: традиции

- ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

- Леди рулят: 5 новых автомобилей для женщин

- Под знаком змеи Bvlgari

Парфорсная охота: история, процесс и вид охоты с гончими собаками

Парфорсная охота является древним видом охоты, который практиковался еще галлами. Своего расцвета и великолепия она достигла во Французском королевстве во времена правления Людовика XIV (1643-1715 гг.). В качестве дичи в основном использовались олени. Тогда содержали довольно большой штат специальных слуг, егерей (пеших и конных), использовалась охотничья музыка. О парфорсной охоте с гончими и терьерами рассказано в статье.

От галлов до наших дней

Как свидетельствуют римские авторы, уже у первых французских королей (около III в. н. э.) имелись очень большие стаи гончих собак. Они охотились на таких крупных и сильных зверей, как медведи, кабаны, лоси, туры, зубры. Их загоняли до изнеможения, что по-французски звучит, как par force, то есть «силой». После того, как звери падали, их добивали с помощью стрел, копий или дротиков.

Осуществление такого грандиозного действа влекло за собой необходимость содержания большого количества гончих собак, злобных и сильных. Когда же происходила охота на лисиц, волков и зайцев, понадобились и охотники на конях. Сначала дичь выгонялась гончими из леса на опушку, в поле, где ее ждали вместе с гончими собаками на сворах конные охотники.

По свидетельству средневековых хроник, лишь во Франции в XIV веке имелось больше, чем 20 тыс. охотников с гончими. Постепенно стали «вырисовываться» французские породы гончих собак (при Людовике IX), среди которых четыре основные. Это:

- королевские белые,

- Святого Губерта – черные,

- Святого Людовика – серые,

- бретонские рыжие.

Расцвет при «Короле-Солнце»

Как уже упоминалось выше, своего великолепия парфорсная охота во Франции достигла при короле Людовике XIV. Она выглядела следующим образом. Пикер с помощью выжлятников управлял гончей стаей, состоящей из 30 голов. Эти собаки загоняли три-четыре оленя за день, а одного годовалого волка – уже к десятому часу утра. Как правило, гончими гнался одновременно один олень, по одному следу, не меняя его на свежий след. В то время как свежих следов в королевских парках были сотни. Охота на оленей продолжалась даже в ночное время с факелами.

Период упадка

Парфорсная охота начала приходить в упадок с 1722 г., когда Людовик XV охотится со стаей знаменитых английских собак. В 1730 г. из Англии им уже постоянно выписываются английские гончие. Эти собаки были паратыми (резвыми) и безголосыми, они загоняли оленя всего за один час. Когда животное было загнано, ему уже не подрезали поджилки, как раньше, а стреляли по нему из карабина. При этом французские гончие породы вырождались и теряли «жадность к зверю».

Существование масштабных охот королей и дворянства на длительное время прекратилось после Великой французской революции. Гончих из классовой ненависти к их хозяевам подвергали истреблению, которое было беспощадным и поголовным.

Воскрешение традиции

Охоту воскресил Наполеон I Бонапарт. Он стал поощрять национальное собаководство, запрещая для императорской охоты выписывать собак из Англии. Сам он использовал нормандские породы гончих. Уже во второй половине XIX века французы «спохватились» и стали возрождать местные собачьи породы.

Древняя охота французских королей сохранилась в этой стране по сей день. Там действует федерация трубачей-горнистов, в которую входит больше 2 тыс. человек. Парфорсную охоту проводят специализированные клубы, называемые экипажами. Некоторые из них занимаются гоном косули, другие – кабана, кабана вместе с оленем или оленя с косулей.

Охота в клубах

Такие клубы являются хорошо организованными охотничьими хозяйствами, некоторые из них имеют до 100 рабочих собак. Иногда в них содержатся и лошади, иногда лошади находятся у членов клуба. В день, когда назначена охота, псари утором, с 5 часов, начинают осмотр собак, отбирая их для охоты. К 7-ми часам егеря на месте охоты проверяют, есть ли зверь. Собак на место доставляют с помощью автотранспорта.

В день охоты собаки и лошади пробегают от 40 до 50 км в продолжение 6–8 часов. Как правило, в охоте принимают участие 35 собак. Поклонники парфорсной охоты называют ее «очень эффективной», так как в ней отсутствуют подранки и есть традиция щадить лучших особей. В течение одного сезона охоты происходит порядка 30 выездов, которые обычно совершаются в субботние дни с соблюдением ритуалов времен французских королей. Под охоту отдается порядка 700 тыс. гектаров, из которых 400 тыс. – частные владения.

Как происходил процесс?

Парфорсную охоту возглавлял ее заведующий, который, как правило, был владельцем стаи гончих, пикер, которому помогали два или три выжлятника. В начале охоты в кустах, расположенных поблизости от места сбора, или в лесу пускали гончих. Из-за того, что дичь подготавливали заранее, собаки быстро брали след. В то время как зверь кружил, не выходя из леса, охотники разъезжали на опушке.

Как только собаки выгоняли дичь из леса, вслед за ней и за собаками начиналась бешеная скачка, не признающая никаких препятствий. Преодолевались и каменные стены, которыми были обнесены поля, и заборы, и широкие канавы. Когда собаки теряли след, скачка прерывалась на время, а затем начиналась заново, когда след находился. После того как лисица или заяц были загнаны, собаки в одно мгновение разрывали их не мелкие куски. Если удавалось отбить дичь у собак, им отдавали голову, внутренности, пазанки (части ног между лапой и коленом).

В Англии

Парфорсная охота в Англии делится на классы, в зависимости от различных параметров, таких, как степень пересеченности местности, род дичи, достоинства лошадей и собак. Первоклассной, как правило, считалась охота на коз и оленей, лисицу. Охота на зайца относилась к низшей.

Первоклассная парфорсная охота с гончими проводилась с выездом охотников на особых лошадях, называемых «гонтерами». Стая, насчитывавшая до 40 голов, состояла из стегхаундов (собак, гнавших оленей) и фоксхаундов (преследовавших лис). Охотники были людьми весьма тренированными, подготовленными к скачке. Каждый из них имел по 5 или 6 лошадей, так как после охоты лошадь должна была отдыхать не меньше трех дней. Сам охотничий сезон начинался в ноябре и длился без перерыва целых 5 месяцев.

Внешний антураж первоклассной охоты отличался большим эффектом. Персонал был одет во фраки красного цвета, черные жокейские фуражки из бархата, белые панталоны в обтяжку, высокие сапоги-ботфорты со шпорами. В руках у них были арапники, а в седельных сумках находились медные трубы, в которые трубили во время сбора, а также сигналили тем, кто отстал во время охоты. Лошадям на ноги надевались специальные чехлы – ноговицы, сделанные из кожи, чтобы они не обдирали себе ноги об колючки и кусты.

Парфорсная охота с терьерами

Как правило, такая охота применялась в отношении лис. В борьбе за жизнь, лисица, поводив за собой кавалькаду охотников, часто норилась – ускользала, спрятавшись в норе. Тогда охотники, вместо того, чтобы «опустить руки» и отправиться домой выпускали терьера, который до этого момента сидел в корзинке, привязанной к седлу кого-либо из всадников.

Будучи полна сил, собака норилась вслед за лисицей. «Выход» терьера мог иметь два варианта концовки: или лиса выгонялась им из норы прямо в зубы к гончим, или он «придушивал» ее и вытаскивал из норы. Правда изредка зверь ухитрялся улизнуть, и тогда гон продолжался. Таким образом, окончание парфорсной охоты во многом зависело от терьеров.

Много лет использовался староанглийский черноподпалый терьер. Однако в период расцвета охоты потребовалось создать специализированного терьера – лисьего. Так и появился фокстерьер. Чтобы перевозить этих собак, понадобились специальные емкости – либо специальные сумки, либо плетеные корзинки. Корзинку прикрепляли к седлу, а сумка надевалась охотником через плечо наискосок. Главное, чтобы емкость, в которой находилась собака, не была помехой всаднику во время скачки, которая могла во время гона лисы проходить на отрезке в 10–30 км.

Парфорсная охота в России

Кроме Франции и Англии, этот вид охоты был модным также в Италии, Германии, Австрии. Что касается России, то здесь она проводилась преимущественно императорами в Гатчине, и распространения у других охотников не получила. В России было очень мало специально предназначенных для нее организованных кровных стай. Среди царей парфорсная охота была введена во времена императрицы Анны Иоанновны, которая была ее большой любительницей. Она предпочитала гон оленей по английскому образцу со стэгхаундами, которые специально приобретались для этого.

Другие собаки, которых использовали для этих охот в XVIII–начале XIX века, были достаточно паратыми и обладали другими необходимыми качествами. Первым из русских охотников, кто начал смешивать английских собак и русских гончих, был граф Салтыков. Затем это начинание подхватили другие охотники-вельможи.

Однако пикерская парфорсная охота, модная на Западе, в России нашла довольно холодный прием, не вызвав особого энтузиазма. Считалось, что в ней отсутствовал тот азарт и колорит, который присущ псовой охоте. А также не всегда имелось место, где ее можно было осуществлять.

Парфорсная охота: гуманный спорт с пикником

ФОТО: EDWIN REMSBERG/ALAMY/ТАСС

Сам термин«парфорсная» произошел от французского словосочетания par force (в дословном переводе – «силой»). Им принято обозначать разновидность охоты с гончими собаками, которые преследуют и берут зверя без помощи человека. В ней участвуют одна или несколько стай гончих по 30–40 псов в каждой. Собак сопровождают конные охотники и практически всегда – приглашенные гости, которые могут следовать за головной кавалькадой как верхом, так и в легких экипажах. А уже за ними тянется обоз с закусками и штат прислуги, ведь добыча зверя является лишь поводом для массового парадного выезда с обязательным пикником в конце. Понятно, что развлечение это весьма недешевое, и неудивительно, что оно во все времена было привилегией избранных.

Если верить античным фрескам, конной охотой с собаками увлекался Александр Македонский. Считается, что парфорсная охота была известна и древним галлам. Англичане же рассказывают, что в Европу ее «привез» вернувшийся из крестового похода король Ричард Львиное Сердце (1157–1199): насмотревшись на принцев Востока, которые охотились с соколами и гончими, он после возвращения на родину стал буквально насаждать такую красивую привычку среди своих баронов. Французские и британские письменные источники не могут прийти к единому мнению, охоте какой из этих стран отдать пальму первенства.

В наше время парфорсная охота превратилась в своеобразную форму досуга – костюмированный квест. ФОТО: SHUTTERSTOCK.COM

С одной стороны, во Франции при Людовике XIV (правил в 1643–1715 годы) она достигла наибольшего блеска и великолепия, оказав влияние и на искусство, и на образ жизни. По масштабности эти грандиозные выезды уступали разве что коронации. Король содержал огромный штат пеших и конных егерей, конюхов, псарей, прислуги, существовала даже специальная охотничья музыка, получившая развитие и при Людовике XV. Затравливали преимущественно благородных оленей. Разумеется, не с целью добыть мяса – пиршественные столы в роскошных бивуаках и так ломились от яств: для кавалеров это был удобный случай продемонстрировать молодцеватость и навыки верховой езды, дамы пользовались возможностью показать свою грацию, утонченность манер и, конечно, наряды. Версаль и Шантильи, Шамбор и Фонтенбло – ничто иное, как охотничьи резиденции. Кстати, Наполеон Бонапарт тоже обожал охоту, на государственном уровне поощрял французское собаководство, запретив выписывать английских собак, и сам охотился только с нормандскими гончими.

С другой стороны, именно в Британии охота из аристократического развлечения перешла в категорию национального вида конного спорта, а затем выработанный сынами Альбиона регламент распространился на весь мир. В качестве кодифицированной традиции (то есть принятой на уровне нормы закона) парфорсная охота в Англии зафиксирована в 1420 году, когда король Эдуард II опубликовал подробные инструкции ее проведения.

Геррит Клас Блекер «Оленья охота в дюнах». 1625–1629 гг. ФОТО: WGA.HU

За сотни лет крупные популяции оленей, косуль и кабанов на туманном острове (впрочем, как и во всей Европе) были практически истреблены. Основным объектом добычи стала красная лиса Vulpes Fulva, поэтому британцы парфорсную охоту называют просто fox hunting – «охота на лис». С начала XIX века дичь стала только предлогом собраться, участников охоты привлекала сама скачка с препятствиями – отсюда, к слову, произошел такой вид конных состязаний, как современный стипль-чез. Уже тогда охота начала трансформироваться в индустрию, дававшую работу тысячам людей, которые разводили собак, содержали лошадей и оказывали услуги всадникам. Сезон начинался с ноября, когда поля уже убраны, и длился всю зиму. В сельской местности специально запирали ворота, чтобы обеспечить всадникам дополнительные препятствия и полюбоваться на высокие прыжки лошадей через них. Обычное течение дел приостанавливалось, пустели целые районы городов и даже парламент: все были на охоте.

В 2004 году Великобритания законодательно запретила парфорсную охоту с собаками на зверя, но, как говорят англичане, «невозможно одним законом пресечь многовековые традиции». В стране по-прежнему официально зарегистрировано более 350 тыс. членов организаций, объединяющих конных охотников, и процветают ассоциации владельцев гончих собак, которые патронируют наиболее известные псовые охоты. Сама парфорсная охота окончательно стала спортом: собаки идут по искусственному следу, а всадников привлекают физическая активность и ритуализированная эстетика мероприятия.

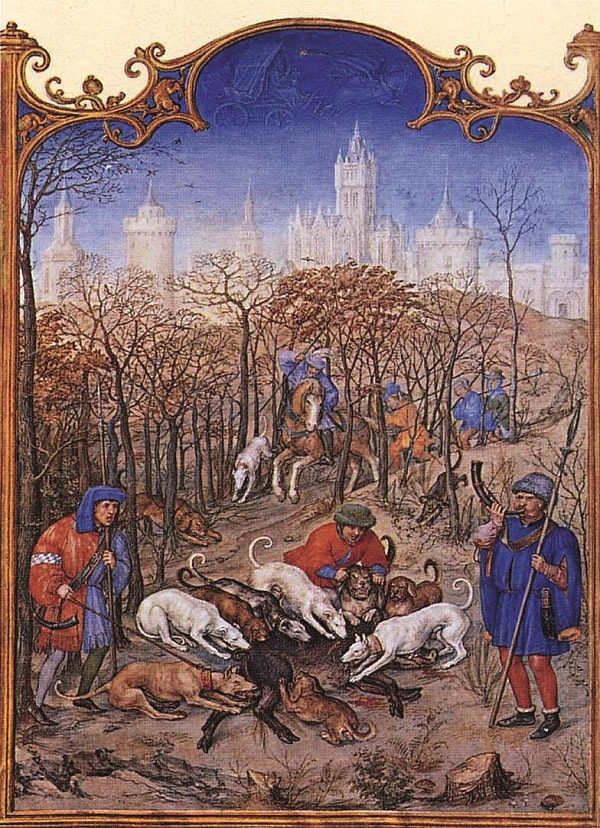

Иллюстрация из Бревиария кардинала Гримани – фламандского манускрипта 1510 г. ФОТО: WGA.HU

В России препятствием к распространению классической парфорсной охоты был и суровый зимний климат, и густые леса с чащобами, болотами, оврагами, в которых попросту невозможно устраивать бешеные скачки. Однако это светское развлечение стало культивироваться со времен императрицы Анны Иоанновны, а потом страстными любителями конной охоты прослыли Елизавета и Екатерина II, не говоря уж о царях и видных государственных деятелях мужского пола. В Гатчине существовала Императорская охота с участием парфорсных стай. Разведением гончих и борзых собак занимался чуть ли не каждый помещик. Как тут не вспомнить великую русскую литературу, столь подробно описавшую национальную охоту со всеми ее правилами, историческими анекдотами и колоритной терминологией!

В наше время парфорсную охоту уместно, пожалуй, назвать модным словом квест – это своеобразная форма досуга для людей, которым скучно просто так ездить верхом в полях. К тому же это квест костюмированный: мужчинам предписывается надевать красные рединготы, белые лосины, черные кепи и сапоги, дамам – элегантные платья-амазонки и цилиндры с вуалью, причем леди, готовые во всем придерживаться традиций, даже выезжают в дамском седле. К лукам седел приторочены охотничьи рога, каждый участник действа должен уметь подавать специальные сигналы – трубить несложные мелодии, помогающие сориентироваться другим охотникам и собакам.

Гонка за живой дичью – ныне большая редкость, и даже если это происходит, ее оставляют живой. Соблюсти традиции, не устраивая кровавых сцен, позволяет охота по искусственному следу. По заранее избранному маршруту, протяженность которого варьируется от 6 до 25 км, проезжает всадник-пикер, волоча мешок с опилками, пропитанными лисьей мочой, а то и пучок обыкновенных копченых сельдей. Собаки «натекают» на след, начинается гон. Жажду добычи охотникам заменяет азарт преследования, а дозу адреналина обеспечивает лихая скачка по незнакомой пересеченной местности с препятствиями разного уровня сложности – это настоящий экзамен на смелость, ловкость, способность быстро ориентироваться и принимать решения. Победителем признают того всадника, чьи собаки первыми настигнут искусственную приманку: взяв условный трофей, он, как и века назад, должен громко протрубить в рог.

К парфорсной охоте в ее наиболее аутентичном варианте сегодня можно приобщиться прежде всего в Великобритании и Франции. Ее организацией занимаются, в частности, The European Federation of Associations for Hunting and Conservation of the EU, La Federation Nationale des Chasseurs, Masters of Foxhounds Association, Hunting Association of Ireland.

Парфорсная охота: традиции

Гончие – многочисленная группа пород охотничьих собак, которые умеют взять след дичи, с лаем преследовать ее и нагнать на охотника. Каждая порода имеет свою «специализацию»: стэгхаунды выводились для охоты на оленя, фоксхаунды – на лису, для поимки зайца берут харрьеров и биглей.

Охотничий рог, предшественник горна и валторны, облегчает и украшает охоту с гончими. Благодаря его сигналам охотники имеют представление о развитии ситуации, а собаки, прекрасно отличающие на слух тон хозяйского рога, выполняют нужные команды.

Костюмный этикет английской конной охоты на лис предписывает джентльменам надевать редингот клубного цвета, белую сорочку с широким белым галстуком и золотой булавкой, светлые бриджи, высокие черные сапоги, перчатки коричневой кожи, жокейский шлем черного бархата или – с разрешения егермейстера – шелковый цилиндр.

Охотничий дресс-код для дам не менее консервативен – с той лишь разницей, что заменой рединготу служит платье-амазонка специального покроя, с удлиненным подолом. Прическа по регламенту должна быть четких линий, короткая или убранная под сетку, чтобы волосы не касались воротника. Особый шик – умение ездить в дамском седле.

Для первоклассных охот используются особые лошади – гунтеры, полукровная помесь английской верховой и ирландской упряжной. Это мощные, смелые и очень выносливые животные, к тому же очень сообразительные и преданные хозяину. В наше время гунтеры отлично выступают в конкуре и в популярном ныне троеборье.

О самых интересных видах спорта читайте в MY WAY.

Текст: Виктория Струц

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Леди рулят: 5 новых автомобилей для женщин

Хотя деление автомобилей на мужские и женские условно, различные соцопросы, статистика продаж и.

Под знаком змеи Bvlgari

Символ власти, соблазна, искушения и преображения, змея давно стала одним из самых узнаваемых о.