Папирус охота фараона птицы

читать дальше Эта знаменитая сцена охоты в нильских зарослях, наполненная тростником, птицами и животными некогда украшала стену скальной гробницы Небамона, расположенной в безлюдном пространстве скалистой пустыни. Там, в некрополе, на западном берегу Нила, напротив Фив, строились для вельмож XVIII династии гробницы с богато декорированными помещениями.

Небамон был «писцом счёта зерна в зернохранилище божественных приношений». Этот фрагмент росписи был снят со стены его гробницы и в наши дни экспонируется в Лондоне. Небамон изображён во время охоты на птиц с помощью метательной палки, развлечения, доступного только для высокопоставленных членов египетского общества. «С сильными руками и широким шагом», Небамон, отражая этот египетский идеал о динамичном и активном мужчине, уверенно стоит на хрупкой лодке, сделанной из перевязанных стеблей папируса. В речной воде под дном лодки проплывают рыбы. Рыжий кот, сидя на стеблях папируса, также участвует в ловле птиц: в его лапах и во рту словно ещё бьётся пойманная добыча. В одной руке Небамон держит метательную палку, в другой – сжимает за лапы несколько пойманных птиц.

Среди зарослей папируса с красноватыми метелками таится гнездо с яйцами. Над ним летает стая встревоженных птиц. Их оперение художник показал очень детально и с большим мастерством. Тёмные серо-голубые тени, которые становятся всё светлее и светлее на кончиках перьев создают почти импрессионистское впечатление. Художник или несколько художников, работавших над этой росписью, были мастерами своего дела. В декорировке гробницы Небамона они сохранили традиционные канонические правила, известные ещё с Древнего царства: владелец изображён со строгостью, соответствующей его социальному положению, большего роста, нежели его супруга и дочь. На нём надеты пригодное для охоты короткое набедренное опоясание и декоративное ожерелье. На верхушке тяжёлого, массивного парика его жены установлен ароматический конус. В одной руке она держит букет из водяных лилий, во второй – систр – ритуальный музыкальный инструмент и менат – священное ожерелье.

Возможности «окунуться» в дикую жизнь среди стеблей папируса, посоревноваться в ловкости на лодках, поохотиться, половить рыбу или нарвать папирусов и цветов водяной лилии для букетов считались у египтян «радостью глаз», «услаждением сердца» и «ликованием». Любовные поэмы прославляют любовника, попавшегося в объятия красавицы, «словно гусь на приманку», сравнивают руки возлюбленной с силками из эбенового дерева. Охота в зарослях тростника была метафорой для понятий любви и эротического наслаждения.

Влажные заросли папируса также символизировали для египтянина тайные непроходимые болота Ах-Бит, где богиня Исида взрастила Хора, своего сына, рождённого магическим образом от убитого Осириса. С религиозной точки зрения тростниковые топи были местом возрождения, плодородия; это – таинственные заросли, в которых в изначальные времена бог-творец в облике птицы создаёт вселенную. Именно такие предвечные болота имитировали собой гигантские ряды папирусовидных колонн в тёмных гипостильных залах египетских храмов Нового царства. Кроме того, охота на болотную дичь считалась отражением легенды о битве бога Хора с Сетхом, убийцей своего отца, воплощавшим силы хаоса. Ловля птиц, таким образом, символизировала собой борьбу за мировой порядок и космическую гармонию, в которой участвовал в своём посмертном существовании каждый египтянин.

что означает изображение охоты на египетском папирусе

Папирус «Охота царей»

Этот современный папирус создан по мотивам древнеегипетских фресок.

Охота в тростниках. Фрагмент росписи стены гробницы Небамона.

Эта знаменитая сцена охоты в нильских зарослях, наполненная тростником, птицами и животными некогда украшала стену скальной гробницы Небамона, расположенной в безлюдном пространстве скалистой пустыни. Там, в некрополе, на западном берегу Нила, напротив Фив, строились для вельмож XVIII династии гробницы с богато декорированными помещениями.

Небамон был «писцом счёта зерна в зернохранилище божественных приношений» . Этот фрагмент росписи был снят со стены его гробницы и в наши дни экспонируется в Лондоне. Небамон изображён во время охоты на птиц с помощью метательной палки, развлечения, доступного только для высокопоставленных членов египетского общества.

Охота в зарослях тростника была метафорой для понятий любви и эротического наслаждения.

Влажные заросли папируса также символизировали для египтянина тайные непроходимые болота Ах-Бит, где богиня Исида взрастила Хора, своего сына, рождённого магическим образом от убитого Осириса. С религиозной точки зрения тростниковые топи были местом возрождения, плодородия; это – таинственные заросли, в которых в изначальные времена бог-творец в облике птицы создаёт вселенную. Именно такие предвечные болота имитировали собой гигантские ряды папирусовидных колонн в тёмных гипостильных залах египетских храмов Нового царства. Кроме того, охота на болотную дичь считалась отражением легенды о битве бога Хора с Сетхом, убийцей своего отца, воплощавшим силы хаоса. Ловля птиц, таким образом, символизировала собой борьбу за мировой порядок и космическую гармонию, в которой участвовал в своём посмертном существовании каждый египтянин.

Охота и рыбная ловля.

Роспись из гробницы Менны в Шейх Абд эль-Курне (ТТ69). 15 в. до н. э.

Фрагмент рельефа, выполненного с высочайшим мастерством на куске известняка, является деталью хорошо известного и распространённого в египетских гробницах изобразительного сюжета: хозяин гробницы, стоя на папирусном челне, зачастую со своими родными, охотится в зарослях тростника. Он ловит птиц с помощью метательной палки и пронзает гарпуном рыбу, плывущую в нильских водах.

Сцена, которая с первого взгляда кажется всего лишь декоративной, изображающей развлечение знатного господина, на самом деле, как и всё древнеегипетское искусство, глубоко символична. Речь идёт о потустороннем странствии умершего, который, ловя птиц и пронзая рыб, повергает силы хаоса и уподобляется тем самым солнечному творцу, спутником которого он надеется стать. Обычно такие сцены были частями симметричной композиции: на одной изображается охота на пернатых, а на другой – рыбная ловля. Впервые такие композиции появляются в древнеегипетском искусстве ещё в эпоху Древнего царства и приобретают широкое распространение и популярность в первой половине XVIII династии. Позже, в Амарну и в эпоху Рамессидов этот сюжет уходит из изобразительной программы египетских гробниц и лишь семь веков спустя к нему возвращаются художники, создававшие гробницу для вельможи Монтуэмхета, для которой были возрождены многие древние художественные приёмы и темы.

Охота

Древний Египет изобиловал всевозможной дичью, даже в пустыне. Для одних охота была приятным времяпрепровождением, для других — возможностью улучшить повседневный рацион. Но прежде всего, она была любимым развлечением фараонов. Как правило, для египтян охота не была основным источником средств к существованию. Для кого-то это скорее было спортом, развлечением, а для многих — еще и возможностью […]

Древний Египет изобиловал всевозможной дичью, даже в пустыне. Для одних охота была приятным времяпрепровождением, для других — возможностью улучшить повседневный рацион. Но прежде всего, она была любимым развлечением фараонов.

Как правило, для египтян охота не была основным источником средств к существованию. Для кого-то это скорее было спортом, развлечением, а для многих — еще и возможностью разнообразить привычное меню. Надо отметить, что в те времена египетская фауна отличалась невероятным разнообразием. На заболоченных землях долины Нила и в болотах Дельты во множестве гнездились разные птицы, а воды буквально кишели рыбой. Так, достаточно было просто натянуть сети между деревьями или у водоема, чтобы в них попались целые стайки птиц. В одном из захоронений, датирующихся

XVIII династией, археологи обнаружили чудесную фреску, на которой покойный, писарь Нахт, изображен в сцене охоты с деревянным метательным оружием, напоминающим бумеранг. Нахт стоит в лодке, держа за лапы трех цапель и собираясь метнуть свое оружие в стаю птиц. Его сопровождают жена и дочь. Рядом кошка прыгает на добычу. Мы знаем, что египтяне дрессировали кошек, приучая поднимать дичь, спрятавшуюся в густых зарослях папируса. И наконец, в завершение темы охоты на птиц, отметим, что египетские охотники могли рассчитывать на то, что в числе их добычи окажутся утки, дикие гуси, а также перепела (чье мясо считалось изысканным кушаньем), цапли и журавли.

Любимое развлечение фараонов

Во все времена, как в Средние века, так и в эпоху Просвещения, охота была излюбленным досугом монархов. И Египет фараонов отнюдь не является исключением из правила. Это времяпрепровождение позволяло правителю продемонстрировать себя в выгодном свете, показав отвагу и ловкость. Понятно, что чем опаснее дичь, тем престиж охотника выше. Сами фараоны очень любили, чтобы их изображали за этим занятием, и на древних фресках и рельефах мы можем увидеть, как они натягивают луки и пронзают стрелами грациозных антилоп или страшных львов под восхищенными взглядами придворных. Погребальный храм фараона Сахуры показывает нам, как организовывалась охота облавой в эпоху Древнего царства. Часть выбранной территории обносилась чем-то вроде забора из натянутых сетей.

Загонщики гнали дичь, оказавшуюся в этой ловушке, прямо на фараона. Затем монарх, стоя на боевой колеснице, выпускал в загнанных зверей стрелы, которые ему подавали слуги. За этим действом наблюдали подданные, зачарованные подвигами царя. В эпоху Среднего царства номархи (наместники провинций) впервые покусились на привилегии фараонов. В эпоху Нового царства Тутмос III прославился кровопролитной охотой, которую он устроил во время своей восьмой азиатской кампании: захватив город Нийи, он решил поохотиться на слонов, и во время этой охоты было забито сто двадцать животных.

Бегемоты и крокодилы

Бегемоты и крокодилы считались самой опасной дичью, зато какая слава ждала бесстрашного, которому удавалось добыть хотя бы одно из этих животных! В те времена бегемоты водились в Африке в изобилии: их было больше, чем сегодня. Однако в этом грозном животном древние египтяне видели, прежде всего, грубое, чтобы не сказать варварское создание. Охоту на бегемота часто изображали в гробницах. Она была делом профессионалов. На этих животных охотились на лодках. Прежде всего, охотники выбирали добычу, а затем преследовали ее, поджидая удобного момента, чтобы бросить в зверя гарпун, острие которого было заточено так, что вонзалось глубоко в тело животного.

Другой конец гарпуна привязывался к веревке. Бегемот нырял, но через некоторое время ему приходилось подниматься на поверхность, чтобы вдохнуть. И тогда охотник мог снова ранить его. Однако следовало соблюдать крайнюю осторожность, потому что в любой момент разъяренное животное могло повернуться и атаковать. Именно в этот момент был наиболее опасным, и нередко лодки с неудачливыми охотниками переворачивались. Что же до крокодила, то он был не менее опасен, но египтяне относились к нему с уважением, которое перерастало порой в настоящее поклонение. Крокодил — это повелитель вод, недаром бог воды, Себек, часто изображался в обличье крокодила.

Любовь к животным

В каждом охотнике дремлет любовь к природе, к флоре и к фауне. Древние египтяне очень любили животных, несмотря на то, что охотились на них. Они наслаждались компанией дрессированных хищников, как, например, Рамсес II, у которого, как говорят, был ручной лев, сопровождавший его повсюду. В некоторых сценах охоты, производящих сильное впечатление на зрителей, мы можем увидеть преподнесенных вельможам львов в клетках. Присутствие этих опасных хищников призвано подчеркнуть значимость изображенной персоны.

И наконец, египтяне очень любили обезьян и часто держали их у себя как домашних животных. Не один египтянин решил обессмертить своего питомца, похоронив его вместе с собой. В таком случае на животное, как на человека, надевали множество украшений.

Дичь для ХРАМОВ

Животные пустыни считались лучшим даром, который человек мог преподнести своим богам. Поэтому в храмах их мясо было излюбленным блюдом, и фараоны прекрасно это знали, В эпоху Нового царства Рамсес III создал отряд охотников, которые должны были добывать в пустыне антилоп-ориксов. Во время праздников в честь Ра этих животных приносили в жертву.

LiveInternetLiveInternet

—Метки

—Музыка

—Поиск по дневнику

—Подписка по e-mail

—Статистика

Искусство древнего Египта в собраниях Британского музея

Суббота, 15 Октября 2016 г. 10:11 + в цитатник

Искусство древнего Египта в собраниях Британского музея

Продолжу свой показ Британского музея,выхватывая для Вас его лучшие экспонаты. Следующее представление-мое любимое египетское искусство.Итак.

Зал №4-Египетская скульптура

Самыми посещаемыми и популярными являются залы Древнего Египта. Здесь всегда толпится народ. И это неудивительно — если уж попали в Британский музей, как упустить возможность увидеть своими глазами мумии фараонов и их саркофаги? Также интересно посмотреть настенные рисунки 1350 года до н.э., изображающие жизнь зажиточных египтян того времени, коллекцию амулетов и украшений, мумии кошек и других животных.

Здесь всегда многолюдно,хорошо.что скульптуры достаточно большого размера и сонно наблюдают за толпами туристов из глубины веков.Много не буду рассуждать,остановлюсь на некоторых эеспонатах. значимых

Древнеегипетская коллекция музея — одна из крупнейших в мире (свыше 66 тысяч экспонатов). Хронологически охватывает период IV-III тыс. до н.э. до VII в. Наиболее богатый раздел — монументальная пластика Нового царства (XVI-XI вв. до н.э.): Гранитная голова Тутмеса III, две Фигуры Аменхотепа III из черного гранита, огромная голова от его статуи (ок. 1400 до н.э.), Скульптура фараона Рамсеса II (ок. 1250 до н.э.), каменные саркофаги, изваяния богов.

Здесь же экспонируются около ста деревянных саркофагов, хорошо сохранившиеся мумии, в том числе мумии священных животных, коптские ткани и «Фаюмские портреты» (I-IV вв.). В собрании находится 31 портрет: Саркофаг с портретом Артемидора из Фаюма (нач. II в.), «Портрет молодой женщины из Эр-Рубайят» (II в.), «Портрет мужчины из Хавары» (нач. II в.).

При входе в один из залов выставлен Розеттский камень (ок. 196 до н.э.), с высеченным текстом декрета в честь царя Птолемея V. Черная базальтовая плита была найдена в 1799 французскими солдатами близ г. Розетта. Благодаря надписи, дважды повторяющей текст различными системами египетской письменности и переводом на греческий язык, Жан-Франсуа Шампольон (1790-1832) в 1822 расшифровал египетские иероглифы.

В египетской коллекции музея хранятся папирусы (ок. 800 документов), знакомящие мир с литературными произведениями, богословскими сочинениями, религиозными гимнами и мифами, научными трактатами, записями исторических событий, а также с деловой и личной перепиской, юридическими документами. Музей хранит так называемые «Книги мертвых» — свод магических заклинаний, включавший более 180 глав. Лучшие образцы украшались рисунками, заставками, миниатюрами: «Книга мертвых» жрицы Анхаи (ок. 1100 до н.э.), «Книга мертвых» Хунефера (ок. 1300 до н.э.).

В этом отделе представлены изделия ремесла, керамики, стеклянные и фаянсовые вазы, ювелирные украшения, скарабеи, росписи, снятые со стен фиванских гробниц и выполненные в технике темперы (XV в. до н.э.): «Земледельцы с гусями», «Охота на водяных птиц», «Певицы и танцовщицы» и др. — все датируются 1425-1379 до н.э.

Цари,царицы,их дети разных царств и также барельефы и настенная роспись гробниц

Ахменотеп и визирь из Мемфиса

А эти птички прообраз Божества Хора

Абидосский список царей

Розеттский камень Древний Египет. 196 до н. э. Базальт (?). 11 2,3×75,7×28,4

На знаменитом розеттском камне имеются надписи на трех языках, содержание текста — постановление Птолемея V Эпифана, освобождавшее египетских жрецов от уплаты одного из налогов и устанавливавшее культ царя в мемфисском храме. Повторение декрета на языке царей эллинистического Египта (греческом), народном разговорном (демотическом) и иероглифическом (языке жрецов) было необходимо, ибо указ касался всех. Верхняя часть плиты не сохранилась, также пропало несколько иероглифических строк.

Надписи, начертанные на плите предположительно из темного базальта, были обнаружены в 1799 инженером Пьер-Франсуа Бушаром, который во время египетской кампании Наполеона Бонапарта копал шанцы у города Розетта. После разгрома французского экспедиционного корпуса на Ниле и сдачи Александрии розеттский камень, согласно XVI статье александрийского договора, отошел к Англии и попал вместо Лувра в Британский музей.

С расшифровки этих надписей и начинается египтология. Сличение одного и того же текста, написанного на разных языках, позволило специалистам понять нечитаемые до этого древнеегипетские иероглифы. Найти ключ к письменам удалось лишь через 20 лет после обнаружения розеттского камня сразу двум ученым — англичанину Томасу Юнгу (1819) и, независимо от него, французу Жан-Франсуа Шампольону (1822), который сумел установить произношение каждого иероглифа в картуше (продолговатом контуре с горизонтальной линией внизу, указывающем, что написанный в нем текст является царским именем) «Птолемей» и прочесть его на всех трех языках. Затем, опираясь на знание коптского и греческого языков, он расшифровал остальные неизвестные знаки надписи.

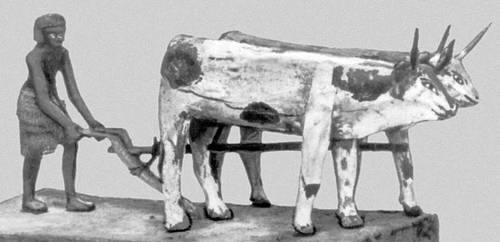

Человек с мотыгой Древний Египет. VI династия, около 2250 до н. э. Дерево, минеральные краски. Высота 33

Деревянные статуэтки земледельцев, пекарей, гончаров, ткачей были найдены во многих гробницах эпохи Древнего и Среднего царств. Древние египтяне верили, что жизнь человека после смерти будет подобна земной — придется пить, есть и одеваться. Поэтому отправляющийся в «страну блаженных» фараон нуждался в многочисленных слугах. В других странах (например, в Месопотамии) ради подобных целей убивали рабов умершего правителя. В Древнем Египте поступали гораздо милосерднее: вместо настоящих людей в «вечном доме» царя оставляли их изображения. Египтяне считали, что после смерти человек, как и при жизни, больше всего будет нуждаться в хлебе, соответственно, самым важным станет труд земледельцев и пекарей.

Статуэтки, изображающие эти виды работ, были обнаружены в усыпальницах многих фараонов. Миниатюрная скульптура представляет человека с мотыгой в руках. Разбивать комья, которые остались после обработки земли плугом, — очень тяжелое дело, но оно было необходимым, ибо обеспечивало богатый урожай. Скульптор точно и реалистично показал орудие труда и позу земледельца, тогда как его самого изобразил согласно условным правилам канона: небольшой рост и слабое телосложение — свидетельства низкого социального статуса, а красно-коричневый цвет кожи — знак принадлежности к мужскому полу.

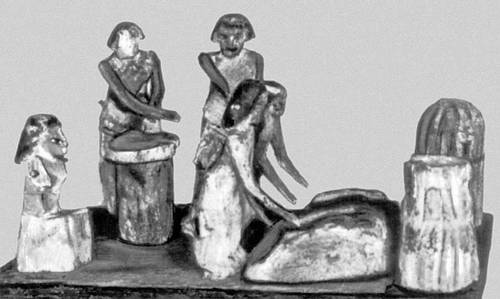

Скульптурная группа, показывающая работу пекарей Древний Египет. XII династия, около 1900 до н. э. Дерево, минеральные краски. Высота 23, длина 42,5

Египетское искусство, выполняя магические задачи, было призвано хранить лишь то, что имело значение для вечности. Человек, занятый работой, мало интересует художника, ведь важен не он, а его труд, от которого зависит благополучие загробной жизни фараона. Поэтому достоверность проявляется только в изображении атрибутов ремесла и жестов «слуг царя». Стиль подобных статуэток вплоть до эпохи Нового царства менялся мало: каждая из них, будучи символом определенной профессии, наделялась типичными и запоминающимися чертами. Иногда фигурки объединялись в группы, представляющие живые и непосредственные жанровые сценки.

Весьма правдоподобно изображена в миниатюрной скульптурной композиции работа пекарей, чей труд, обеспечивающий хлеб на столе царя, считался священным. Два работника придворной кухни заняты каждый своим делом. Один так старательно месит тесто, что у него на лбу от напряжения образуются морщины, другой, сидя на корточках и заслоняя лицо рукой от огня, вынимает из печи готовые буханки. Мастер показал и результат работы пекарей — целую гору готовых хлебов, предназначенных надолго обеспечить хозяину гробницы сытую жизнь.

Голова культовой статуи богини Хатхор Древний Египет, Дейр эль-Бахри. XVIII династия, около 1450 до н. э. Алебастр. Высота 34,8, ширина 16,5

Хатхор, чье имя переводится как «Дом Хора», почиталась египтянами как богиня-мать, вынашивавшая в утробе верховное божество. Ее образ связывался с мифологическими представлениями о сотворении мира, а покровительство распространялось на все сферы земной и загробной жизни. Благосклонность Хатхор была гарантией непрерывно обновляющейся жизненной силы. Среди широких слоев населения она считалась помощницей в житейских делах. В скульптуре и живописи Древнего Египта богиня могла представать прекрасной молодой женщиной, увенчанной коровьими рогами с солнечным диском между ними. Еще во времена Древнего царства (2613–2160 до н. э.) Хатхор изображали в виде коровы, кормящей царя. Божественное животное всегда наделялось солнечной символикой: между золоченых рогов сиял золотой диск, а глаза были небесно-голубыми.

Этот древнейший аспект культа Хатхор был восстановлен и упрочен в период правления Хатшепсут. Единственная в египетской истории женщина-фараон, официально не имевшая права на престол, объявив о своем божественном происхождении, стремилась заручиться заступничеством Хатхор в ипостаси «питательницы царей».

Прекрасная голова культовой статуи богини в образе коровы происходит из святилища, построенного рядом с заупокойным храмом Хатшепсут в Дейр эль-Бахри. Скульптура выполнена из белого полупрозрачного алебастра, символизирующего чистоту и святость богини-матери, а также молоко небесной коровы, дарующей энергию богам и фараонам. Инкрустированные лазуритом и горным хрусталем глаза статуи, как и золоченые рога с укрепленным на них золотым диском, не сохранились. Однако и без этих драгоценных атрибутов изображение производит яркое впечатление. Натуроподобный образ полон мягкой доброты, спокойствия и торжественного величия. Сохраняя реалистичность черт, скульптор облагораживает животное, превращая его в высшее существо.

Зал 61.Жизнь и смерть в Египте.

Фрески росписей гробниц из Небамуна

Охота на водяных птиц Роспись гробницы в Фивах Древний Египет. XVIII династия, около 1350 до н. э. Известняк, минеральные краски. 98×115

Роспись гробницы Небамуна, «писца, который ведет счет зерну», включала несколько замечательных сцен, запечатлевших для вечности самые радостные моменты его земной жизни.

Одна из лучших композиций представляет охоту на водяных птиц в нильских зарослях: юный вельможа Небамун, стоя на окруженной цветами лодке и держа приманку — трех голубых цапель, — готовится метнуть бумеранг в стаю взлетевших из кустов фазанов. Писца сопровождают его жена и дочь. Красивая и нарядно одетая женщина, изображенная чуть позади мужа, держит в руках большой букет белых лотосов, а маленькая обнаженная девочка, сидя в лодке и придерживаясь за ногу отца, тянет из воды огромный цветок. Чтобы подчеркнуть высокое положение Небамуна, художник значительно увеличил размеры его фигуры.

Изображения людей строго подчинены канону: лица и ноги показаны сбоку, глаза и плечи — в фас, а тела имеют условный символический цвет. Но сама картина охоты, изобилующая яркими красками и множеством занимательных подробностей, почерпнутых из жизненных наблюдений, полна радости и движения. В воздухе порхают бабочки, среди потревоженных птиц можно различить гусей, уток, трясогузок и сидящую на гнезде цаплю. Жадный дикий кот изловчился и в прыжке схватил сразу трех птиц. Художник показывает даже то, что человек не может увидеть, например плавающих под водой огромных карасей.

Населенные всякой живностью, нильские заросли превращаются в плодоносный, утопающий в цветах рай, где повсюду трепещет жизнь и господствует красота. Звонкие голубые, золотые и белые цвета росписи также напоминают о небесной реке в «стране блаженных», где люди смогут вечно наслаждаться, созерцая прекрасное. Жанровая сцена оказывается исполненной глубокого символизма. Удачная охота Небамуна — это знак его победы над природной стихией и смертью, залог возрождения в вечности. Рыжий кот, умело расправляющийся с добычей, — воплощение солнечного божества, прогоняющего мрак.

Праздник в честь Небамуна. Певицы и танцовщицы Роспись гробницы в Фивах Древний Египет. XVIII династия, около 1350 до н. э. Известняк, минеральные краски. 69×30

В росписях, украшающих усыпальницы древнеегипетских вельмож Нового царства, часто встречаются изображения пиров, свиданий и отдыха в саду. Эти яркие, наполненные чувственной красотой сцены праздного времяпрепровождения должны были сохраниться навеки, продолжая радовать умершего.

В гробнице Небамуна художник запечатлел пышное торжество. Нарядные гости восседают парами, раздают указания слугам и наслаждаются жизнью. Для них поют, отбивая ладонями такт, прекрасные вокалистки, играет флейтистка, танцуют юные нагие танцовщицы. Золотистые струящиеся платья, локоны роскошных париков, драгоценные ожерелья и массивные серьги, браслеты на изящных руках и венчающие прически конусы ароматических веществ, таявшие под лучами солнца, — мастер улавливает все подробности облика, ни одна деталь из тех, что создают красоту, не ускользает от его внимательного взора.

Чтобы подчеркнуть тонкость льняной ткани, облегающей гибкие тела, художник делает наряды полупрозрачными. Певучие линии очерчивают фигурки танцующих, контуры и точеные лица. Изображая девушек, автор иногда использует необычные для египетского искусства, выходящие за рамки канона ракурсы. Красочная гамма усиливает светлое настроение сцены, в которой господствуют белые, желтые и голубые цвета. Иероглифическая надпись передает слова исполняемой песни: «Благоухают сладостные цветы, дары Птаха, взращенные Гебом, повсюду разлита его красота, Птах сотворил ее, чтобы порадовать свое сердце. Пруды снова полны водой, земля переполнена любовью к нему».

Залы 62-63

Суд Осириса Рисунок из Книги мертвых Хунифера Древний Египет. XIX династия, около 1300 до н. э. Папирус. Высота 38,5

Условное название Книга мертвых получил известный с эпохи Нового царства обширный свод магических текстов. Они, служа своеобразным путеводителем по загробному миру, должны были помочь человеку справиться с демоническими существами и после благоприятного исхода суда Осириса достичь «страны блаженных».

Свиток Хунифера был найден в его гробнице, внутри полой статуэтки, сделанной в форме мумии с атрибутами богов Осириса и Птаха. К наиболее интересным иллюстрациям данного папируса принадлежит сцена суда в царстве мертвых. В ней показано, как умерший в сопровождении бога Анубиса вступает в зал суда и произносит перед лицом богов «отрицательную исповедь», утверждая, что «не совершал зла, не запятнал себя ложью, воровством, грабежами или убийством, не посягал на храмовые сокровища и не отводил воду с полей, не восставал против фараона, не оскорблял богов».

Правдивость слов следовало проверять, и художник изображает весы, на одной чаше которых лежит сердце Хунифера, на другой — перо, олицетворяющее богиню истины Маат. За показаниями весов следит Анубис: если чаша уравновешена, значит, умерший сказал правду и выдержал испытание перед судьями (их фигурки представлены в верхнем регистре). Стоящий справа от весов бог с головой ибиса, Тот, записывает решения суда. На него, раскрыв пасть, смотрит чудовище с головой крокодила — Аммамат, готовое пожрать солгавшего. Но Хунифер оказался честен, и Гор подводит его к престолу своего отца Осириса, восседающего на троне. Богини Исида и Нефтида благословляют прибывающего в «страну блаженных», а растущий из воды лотос символизирует его чистоту.

Рисунки, последовательно изображающие все этапы загробного суда, выполнены с каллиграфической точностью и расцвечены насыщенными локальными цветами, их ритмически организованные композиции отличаются строгостью и лаконизмом.

Ушебти Сети I Верхняя часть статуэтки из гробницы Сети I Древний Египет, долина царей. XIX династия, около 1290 до н. э. Фаянс. Высота 22,8

По представлениям древних египтян ушебти, небольшим статуэткам, изображавшим умершего человека, предстояло играть важную роль в обеспечении его благоденствия в загробном мире. Им следовало выполнять вместо покойного самую тяжелую и грязную работу на «Полях тростника». Считалось, что каждый житель Египта после смерти должен трудиться на земле.

Этой священной обязанностью не мог пренебречь даже сам фараон. Чтобы избавить правителя от нелегкой доли, в его гробницу помещали несколько ушебти. Магические обряды погребальной церемонии должны были оживить фигурки и наделить их жизненной силой. Так как в царстве мертвых ушебти становились двойниками человека, то их делали похожими на него. Статуэтки могли изображать умершего в виде мумии или в обычной одежде. Чтобы усилить действенность ритуалов, на каждой фигурке следовало начертать главу из Книги мертвых, в которой говорилось о ее назначении. Самые ранние ушебти относятся к XXI веку до н. э.

В начале Нового царства (1550–1070 до н. э.) их количество значительно возросло. Только в одной гробнице Тутанхамона было обнаружено несколько сотен ушебти. Затем по непонятной причине фигурки работников-заместителей исчезли из царских погребений, и лишь в гробнице Сети I они появились вновь.

Большинство ушебти этого фараона XIX династии из его захоронения, открытого Джованни Бельцони в 1817, вскоре были расколоты. Посетители гробницы поджигали деревянные статуэтки, используя их как светильники. Многочисленные, часто выполненные из недорогих материалов фигурки ценились, по-видимому, невысоко. Избегнуть варварского разрушения удалось лишь немногим царским ушебти, в их числе данный замечательный экземпляр. Это изящная фаянсовая статуэтка, покрытая блестящей голубой эмалью и мастерски расписанная черной краской. Ушебти придан канонический облик (так фараона изображали на саркофагах): портретную маску обрамляет царский головной убор с коброй-уреем, руки скрещены на груди. Однако в них вместо атрибутов власти вложены мотыги, о необходимости работы на «Полях тростника» напоминает и надпись на запеленатой, словно мумия, нижней части фигурки.

Бюст Рамсеса II Древний Египет. XIX династия, около 1280 до н. э. Гранит. Высота 158

Рамсес II (1304–1237), великий правнук основателя XIX династии, Рамсеса I, возвративший Египту древние владения и заключивший после долгой войны с хеттами выгодный для страны мирный договор, восстановил и упрочил славу и мощь государства, которым успешно правил 67 лет. Он не только сражался, но и очень много строил: в Фивах, скалах Абу-Симбела, Карнаке были возведены величественные храмы, где повсюду — на стелах, колоннах гипостильных залов и изваяниях царя — многочисленные надписи провозглашали могущество Рамсеса: «Он подобен огню, наступая, и нет воды, чтобы погасить его. Он заставляет мятежников проглотить крики возмущения, которые вырываются из их рта, когда он берет их в плен». Славословию вторило увековечивание в камне — тысячи скульптур фараона были воздвигнуты по всей стране. В их числе и гранитный бюст Рамсеса II с острова Элефантин, подаренный Британскому музею в 1838 лордом Гамильтоном.

Великий правитель Египта представлен в образе «благого бога», «который подавил юг и покорил север, сражаясь своим мечом». Черты лица знаменитого фараона, хорошо известные по его многочисленным изображениям, здесь смягчены и наделены вечной молодостью. На юном лице — длинная борода с завитком внизу — условным знаком неземного происхождения и атрибутом богов. Такую форму бороды не смел носить ни один житель Древнего Египта, кроме самого царя.

На голове фараона, объединителя страны, сразу две короны: Нижнего и Верхнего Египта. В скрещенных на груди руках он держит посох и плеть — символы власти и контроля над огромной державой. Священная кобра-урей на лбу Рамсеса приготовилась к смертельному броску на любого врага, который посмеет посягнуть на его божественные права. Высеченное на плече гранитного бюста имя великого царя упрочивает его силу и славу на земле и в вечности.

Статуэтка кошки Древний Египет. I-III века до н. э. Бронза. Высота 33

Кошки, глубоко почитаемые в Древнем Египте, считались священными животными богини любви Бастет. Животные содержались в храмах, в частном владении кошка была большой ценностью для своих хозяев. Когда любимый питомец умирал, служители храма и жители дома в знак траура должны были сбрить себе брови, неутешно плакать, а тельце зверька мумифицировать и похоронить на особом кладбище.

Данная скульптура кошки, возможно, участвовала в подобном погребальном обряде. Изображение выполнено в натуральную величину, оно предельно лаконично в своей законченной простоте.

Статуэтка — шедевр анималистической скульптуры Древнего Египта. Талантливый мастер передал в бронзе сдержанную силу и грацию поджарой, гибкой кошки, настороженность ее позы и упругость изящного, точеного тела. Скульптор верно уловил основные черты изображаемого животного: это настоящая дикая кошка, которая сидит, сгруппировавшись и сосредоточившись перед прыжком, гордая и уверенная в своей ловкости.

Но в то же время перед зрителем царственный зверь, его поза величественна, а внимательный вневременной взгляд спокоен. На животном — серебряное оплечье с изображением священных символов вечной жизни, в ушах и носу — золотые серьги. Драгоценные украшения ясно вырисовываются на фоне отполированной бронзовой поверхности статуэтки. Это скульптурное изображение, несмотря на миниатюрный размер, выглядит монументально благодаря лаконизму деталей, обобщенности пластических форм и точному рисунку силуэта.

Портрет молодой женщины Египет, Фаюмский оазис, Хавара. Начало II века н. э. Дерево, энкаустика. Высота 38,2

Живописные портреты I–IV веков н. э., отрытые в конце XIX — начале XX века при раскопках римских некрополей Фаюмского оазиса и поэтому названные фаюмскими, представляют галерею самых разных лиц: мужчин, женщин, детей и стариков. Эти единственные уцелевшие образцы античной станковой живописи были связаны с заупокойным культом. В Египте они заменили традиционные маски мумий. Под воздействием традиций греческой реалистической живописи и римского скульптурного портрета фаюмские художники усовершенствовали свое мастерство и научились с необычайной правдивостью воспроизводить облик умерших людей, сохраняя не только черты их лиц, но и особенности характеров.

Удивительно живо и непосредственно исполнен портрет молодой темноволосой женщины в лиловом хитоне. Взгляд ее огромных блестящих глаз направлен на зрителя, поэтичный облик дышит жизнью: на нежной коже трепещут тени, золотые украшения и звучный цвет одежды подчеркивают красоту лица. В этом прелестном образе нет и следа отрешенности, свойственной старинным египетским заупокойным портретам. Техника энкаустики, в которой по преимуществу работали художники из Фаюма, во многом способствовала созданию выразительных и реалистичных изображений. Мастера варили пчелиный воск в морской воде, добавляли в него смолу и смешивали с растертыми в порошок минеральными красками, затем наносили их металлическим стержнем и кистью на загрунтованные кипарисовые доски. Такой способ позволял, используя игру светотени, придавать лицу почти скульптурный объем. Краски восковой живописи, оставаясь прозрачными, сохраняли яркость и насыщенность цвета.

Саркофаг с портретом Артемидора Египет, Фаюмский оазис, Хавара. Начало II века н. э. Дерево, энкаустика. 43×23, длина саркофага 127

К лучшим образцам живописи Фаюма относится портрет на саркофаге из Хавары, склеенном из нескольких слоев холста и листов папируса, покрытом сверху розовой гипсовой штукатуркой. На его крышке показаны сцены, связанные с древнеегипетским заупокойным культом. Рельефные фигурки богов, как и выпуклые буквы надписи, содержащие имя умершего — Артемидор, покрыты золотом. Золотой венок, изображенный поверх прически молодого человека, — символ его счастливого будущего в загробном мире. Портрет выполнен одаренным художником. Облик юноши — утонченное лицо с выразительными чертами и внимательный взгляд больших темных глаз — создает впечатление человека с сильным характером и богатым внутренним миром. В открытом взгляде Артемидора читаются сознание своего достоинства, крепкая воля и страстность натуры.

Портреты из Фаюма часто писались еще при жизни человека и, как полагают некоторые исследователи, могли долгое время украшать его дом, поэтому они изображают покойных совсем молодыми. Изображение Артемидора в этом отношении уникально — оно дало возможность проверить данную версию, ведь сохранилась сама мумия. После спектрального анализа было выяснено, что возраст на портрете точно соответствует времени гибели юноши, которому на момент смерти было около 20 лет. Такое количество юных лиц на фаюмских портретах, видимо, отражало реальную демографическую ситуацию: многие в те далекие времена очень рано покидали этот мир.

.jpg/800px-Rams%C3%A9s_II_(1878762232).jpg)