Орудия лова для рыбалки

Орудия лова. Какими они бывают

не стоит игнорировать сам способ вылова с его особенностями

Удачный и эффективный вылов в первую очередь конечно зависит от умений и знаний самого ловца. Однако не стоит игнорировать и непосредственно сам способ вылова с его особенностями. Наиболее известный, да и удобный способ классифицировать орудия лова – разделить их по особенности вылова, т.е. по типу захвата и удержания рыбы этим орудием. Здесь уместно деление на пять категорий, первые три из которых являются сетными орудиями лова, выполненными из сетного полотна.

К первой категории относят рыболовные сети, называемые объячеивающими орудиями. Принцип их работы заключается в том, что рыба при прохождении через сетное полотно застревает в нем (объячеивании). Здесь наиболее известны четыре вида:

- Ставные сети – длинные сети, устанавливаемые по ходу движения рыбы;

- Плавные речные сети – сети, которые свободно двигаются по течению навстречу рыбе;

- Дрифтерные сети — дрейфующие на широких водных просторах сети улавливают встречную рыбу;

- Обкидные сети – окружение и загон рыбы в сети двумя или тремя небольшими судами при помощи световых или акустических средств.

К следующей категории относятся ловушки – приспособления, принцип работы которых основан на том, что рыба сама заходит в сетеполотно через узкую входную часть, затрудняющую обратный выход рыбы. Существуют две группы ловушек:

- Ставные невода – это крупные ловушки. Основное отличие в установке препятствия, огибая которое добыча попадает в ловушку;

- Вентери – это мелкие орудия лова цилиндрической формы.

Последняя из сетных категорий — отцеживающие орудия лова, т.е. за счет перемещения лодки охваченная сеткой рыба отделяется от воды. Отцеживающие орудия лова различаются по своим конструкциям и особенностям применения. Виды отцеживающих орудий лова:

- Трал – орудие лова похожее на сетный мешок, который тащит за собой судно;

- Закидной невод – сетная стенка от дна до поверхности воды;

- Донный невод – сетная стенка, перекрывающая только часть толщи воды у дна;

- Обкидные невода охватывают места скоплений рыб. Наиболее распространенный вид — кошельковые невода;

- Поддоны – орудия лова, которые заводятся под рыбу со дна, потом их поднимают на борт судна. К этому виду в основном относятся конусные сети и бортовые подхваты.

Следующая категория — рыбонасосные установки, принцип работы которыми основывается на засасывании рыбы с водой в залавливающее устройство, а на борту уже отделяют рыбу от всего остального.

И, наконец, последняя категория – это крючковые наживные (например, удочки) и ненаживные (например, гарпуны) орудия.

Орудия лова конечно можно классифицировать и не только по принципу действия. Существуют и другие деления, например, по степени подвижности, характеру перемещения, особенностям изменения рабочей формы и размеров.

7.1.2. Орудия лова и виды рыболовства

Под рыболовными орудиями принято понимать устройства и приспособления для лова рыбы в морях, реках и других водоемах [648] . Современные сетные рыболовные орудия изготовляются, главным образом, из синтетических материалов. По способу лова различают следующие виды рыболовных орудий:

объячеивающие — сети ставные и плавные;

отцеживающие — тралы пелагические и донные, неводы закидные, бредни, мутники, орудия для добычи мотыля;

стационарные — неводы ставные и орудия лова типа ловушек (мережи, заколы, приколы, катиски, верши, раколовки и т.п.);

крючковые — ярусы (продольники, переметы) донные, придонные, верхоплавные;

рыбоучетные заграждения (перекрытия) различного типа;

всасывающие (рыбонасосы) 84 .

Совершенствование конструкции рыболовных орудий основывается на изучении поведения рыб в естественных условиях и при воздействии на них искусственных раздражителей (звук, химические препараты и др.).

Основой промышленного рыболовства являются сетные орудия лова. Основной строительный материал таких устройств — сетное полотно. Как правило, правовое регулирование направлено на установление величин двух показателей — размер ячеек и глубина установки.

По способу захвата рыбы сетевые орудия лова подразделяют на три основные группы: объячеивающие, ловушки-лабиринты и отцеживающие.

Объячеивающие сетевые орудия лова (или, иначе, жаберные сети (англ. — gillnet) применяют для облова разреженных скоплений на большой акватории, независимо от глубины, состояния дна и наличия течения.

Жаберная сеть (рис. 7.1.1) может состоять из одной или нескольких секций, образующих вертикальный сетевой заслон косяку рыбы. Сети, как правило, длиной 10-50 метров соединяются последовательно в так называемые порядки, длина которых может достигать нескольких километров. На концах порядка укрепляются якоря и буи. Рыба в движении проникает в ячейку и застревает в ней жабрами. Для повышения уловистости иногда используют двухстенные и трехстенные жаберные сети (англ. — Trammel nets), у которых размер ячеек внешней сети больше, чем у последующих [649] . Подобная конструкция повышает вероятность облова рыбы вне зависимости от ее размера.

В зависимости от объекта лова, сети устанавливают на разных глубинах. Например, для краба — на глубинах до 200 метров, сельди -10-15 метров.

К отцеживающим сетевым орудиям лова относятся закидные, обкидные и донные неводы, тралы, подхваты и др. Закидной невод перекрывает водоем по всей глубине; об- кидной охватывает толщу воды вблизи поверхности, причем для удержания рыбы невод закрывается снизу. Особенность донных неводов состоит в том, что они облавливают лишь ту часть толщи воды, которая примыкает ко дну, где обитают донные и придонные рыбы.

Особую роль при лове донным неводом играют тяговые канаты-урезы, сгоняющие рыбу во время тяги невода на путь, по которому движется сеть. Подхваты применяют обычно в сочетании с искусственными источниками света: конусные подхваты для лова кильки, а бортовые подхваты прямоугольной формы для лова сардины, сайры и других рыб.

|

Невод — сетное отцеживающее орудие лова рыбы, состоящее из сетного полотна и канатов. Для увеличения прочности сетное полотно по кромкам обвязывают толстой одинарной или двойной ниткой, а иногда обшивают полоской более прочной сети; его внешние кромки крепят к канатам, называемым подборами; вдоль и поперек невода пропускают тонкие канаты, называемые пожилинами. Для поддержания невода в плавающем состоянии верхнюю подбору снабжают поплавками, нижнюю — грузилами, заставляющими невод тонуть.

Принцип работы невода заключается в том, что водный участок охватывается орудием лова, которое затем вытаскивают из воды на судно вместе с находящимся в нем уловом. Иными словами, невод — активное промысловое орудие, при использовании которого облов осуществляется за счет его движения. В любой конструкции невода имеются тяговые канаты — урезы, прикрепляемые к его крыльям. При лове неводом рыба должна двигаться вдоль его крыльев и концентрироваться в специальной части, называемой притоном, она не должна застревать в ячеях или запутываться в сетном полотне. Во избежание этого применяют сетное полотно из толстых ниток. Из притона рыбу выгружают ручным или механизированным способом (например, рыбонасосом).

В морском рыболовстве применяют неводы закидные и обкидные.

Закидной невод состоит из притона, приводов, крыльев и урезов. Такие неводы бывают равно- и неравнокрылые. Длина равнокрылых колеблется от 100 до 1000 м при высоте в центральной части от 2 до 20 м. Неравнокрылые неводы относятся к наиболее крупным орудиям лова: длина их — от 1000 до 3000 м, высота — от 10 до 30 м.

Обкидные неводы делятся на пелагические (с помощь которых лов осуществляется в толще воды) и донные (выбрасываются в воду с судна и поднимаются на его борт). В свою очередь, пелагические неводы делятся на кошельковые, распорные и кольцевые.

Кошельковый невод представляет собой высокую прямоугольную сеть длиной до 1500 м и высотой до 200 м, которой охватывается косяк рыбы. Верхняя подбора снабжается поплавками, а нижняя загружается металлическими грузилами. К нижней подборе прикреплены на поводцах металлические кольца, через которые продевается трос, служащий для стягивания нижней кромки невода, чтобы рыба не ушла под низ. Наибольшее промысловое применение имеют однокрылые кошельковые неводы, притон которого выполняется в виде прямоугольного участка, сшитого из толстонитного сетного полотна.

Распорные неводы по своему устройству аналогичны закидным и применяются на мелководье.

Кольцевой невод (иначе называемый мутник) представляет собой равнокрылый невод, состоящий из притона, приводов, крыльев и урезов, длина которых в десятки раз превышает длину сетной части по подборам. Этот вид занимает промежуточное положение между распорными и кошельковыми неводами. Он имеет мешкообразный и сравнительно большой притон, длина которого соизмерима с длиной сетной части по подборам (длина мутника по подборам 20-70 м, высота в средней части 2-8 м; длина урезов 2000-3000 м) и стяжные кольца по нижней подборе (в отличие от распорного).

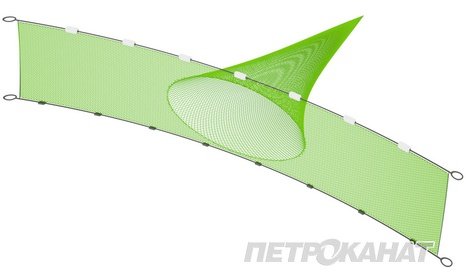

Для облова мигрирующей у морских берегов и в устьях рек рыбы, движущейся в определенное время по определенным путям в силу ее жизненного цикла (например, при нересте), применяются ловушки-лабиринты. Типичная ловушка — ставной невод, состоящий из одной или двух камер для накопления и удержания улова; входного устройства, позволяющего рыбе без помех зайти в ловушку и затрудняющего выход из нее; направляющего крыла, вынуждающего рыбу двигаться к ловушке. Крыло имеет форму длинной прямоугольной сети, которая полностью или частично перекрывает толщу воды от дна до поверхности.

Принцип действия ставного невода основан на задержке движущейся рыбы преградой и направлении ее в специальное устройство для удержания. Ставной невод состоит из двух основных частей: крыла и ловушки. Крыло предназначено для преграждения пути движения рыбы и направления ее в ловушку. Ловушка — объемная конструкция сложной формы, предназначенная для захвата и удержания рыбы по принципу лабиринта. Крыло ставится перпендикулярно линии берега или под некоторым углом к предполагаемому направлению хода рыбы. Длина крыла выбирается с таким расчетом, чтобы был перекрыт путь основной массе рыбы. Обычно в неводах длина крыла лежит в пределах от 250 до 1000 м. Высота крыла берется в пределах 1,1-1,15 глубины места лова, при этом учитываются особенности рельефа дна места установки. Для удобства установки и обслуживания крыло ставного невода изготавливают отдельными звеньями длиной по 50-100 м. Размеры ловушек и садков зависят, главным образом, от глубины места установки и объекта лова.

По способу установки ставные неводы можно разделить на три типа:

1) прибрежные, у которых крыло и ловушка перекрывают всю толщину воды от поверхности до грунта;

2) полуподвесные, у которых крыло перекрывают всю толщу воды, а ловушка оторвана от грунта (такие неводы делаются с внешними подъемными дорогами);

3) подвесные, у которых крыло и ловушка полностью оторваны от фунта [650] .

Выборка улова заключается в переборке ловушек, для чего прорезь ловушки устанавливается с ее внешней стороны сливной части. На борт кладут верхнюю подбору и закрепляют ее. Начинается процесс переборки с подъема боковой стенки ловушки. Затем перебирается днище.

каплер. В процессе выливки периодически подсушивают дель садка, пока полностью не вывернут сливной фартук садка. Прорезь после загрузки рыбой буксируется к рыбообрабатывающему судну или на приемную пристань рыбозавода. В рыболовстве ставные неводы применяются на промысле лососевых, мойвы, сельди, терпуга, корюшки и др.

Рыбонасос представляет собой насос для перемещения смеси воды и рыбы, иными словами, для перекачки пойманной рыбы из кошельковых и ставных неводов, тралов на добывающие и транспортные суда. Как правило, рыбонасосы применяются для выливки рыбы из прочих орудий лова и гидравлической транспортировки на рыбообрабатывающих предприятиях.

Рыбонасосы можно классифицировать по применяемому насосному оборудованию:

Для добычи рыбы наиболее применимы центробежные насосы, вместе с тем, гидропневматические не имеют движущихся частей, а потому меньше травмируют рыбу, а если необходима перекачка крупных рыб, то наиболее пригодны водоструйные рыбонасосы. Производительность рыбонасосов достигает 50 т/ч и более при высоте подъема до 7 м (в водорыбной смеси обычно содержится 10-30% рыбы). По сравнению с другими орудиями лова, зона активного действия рыбонасосов очень мала, поэтому они обычно используются в комплексе со светом и электрическим током, при помощи которых искусственно концентрируется pbl6af

Тралы. Английское слово «trawl», как термин, обозначающий буксируемое судном забортное устройство, в современной морской практике имеет несколько значений. Например, известны тралы гидрографические, используемые для обнаружения подводных препятствий, тралы противоминные, используемые тральщиками военно- морских сил для обнаружения и уничтожения мин.

Если максимально упростить технические нюансы устройства современного рыболовного трала, то его можно описать как конусообразный сетчатый мешок с отверстием, предназначенный для захвата косяка рыбы, который буксируется рыболовными судами при помощи стальных тросов (ваеров). Конечная сетная часть трала, в которой концентрируется улов, называется куток (траловый мешок), а сетная часть, расположенная между крыльями и мешком, называется мотня трала (рис. 7.1.2).

|

По глубине траления различают тралы донные и разноглубинные 851 .

Донные тралы разработаны для осуществления промысла в придонном пространстве. Различают мало открытые тралы (англ. — low opening trawls), в основном используемые для облова представителей ракообразных придонного слоя, и широкооткрытые тралы (англ. — high-opening trawls), используемые для облова в основном пелагических видов, обитающих на глубинах до 200 м.

| 851 Посредством донного и разноглубинного тралов ведется промысел минтая, морского окуня, трески, камбалы, хека, скумбрии, морского карася, сельди, сардины, ставриды и других пород рыб. |

Среднеглубинные тралы (англ. — Midwater trawls) иначе называют пелагическими (англ. — pelagic trawls) и по своим размерам они обычно крупнее донных. Они сами по себе, а также их буксировочный такелаж сконструированы таким образом, чтобы их можно было использовать на средних глубинах и приповерхностном слое. Передняя часть трала представляет собой крупноячеестую сеть, образующую ковш, сужающийся на конце трала, имеющего в этой части сеть достаточно мелкую (рис. 7.1.3). Косяк рыбы захватывается в ковш и удерживается в хвостовой части трала до его подъема на сейнер.

Для сбора моллюсков и ракообразных используют драги — устройства, которые протаскиваются по участку морского дна и с помощью ловушек которого захватывают находящиеся на нем объекты. Судно-буксировщик может иметь кормовые или бортовые драги (рис. 7.1.4), которые должны быть изготовлены таким образом, чтобы не только улавливать попадающиеся объекты лова, но и отцеживать песок, камни, поднимаемый со дна ил и т.д.

|