Орудие труда и оружие славян

Основные орудия труда славян появились вместе с земледелием. Для обработки земли и сбора урожая необходимы были специальные приспособления. Однако и в других хозяйственно-бытовых сферах жизни были свои инструменты. Конечно, орудия труда древних славян были достаточно примитивными. Но в дальнейшем, с развитием народов, им на смену пришли более современные инструменты.

Какие орудия труда были у славян? Орудия труда восточных славян, их названия:

- Соха. Была одним из самых популярных инструментов, особенно в средней лесной полосе. Разновидностей у сохи было много. Например, с одним, двумя или множеством зубьев. Также они могли отличаться формой сошника: узкий, широкий, перовой. Основной частью сохи была так называемая рассоха. Последняя представляла собой длинную деревянную доску, раздвоенную книзу. Другой частью сохи был сошник. Обычно его делали из железа. Сошник необходим был для подрезания пласта земли.

- Сабан. Это более совершенная соха. Она отличалась от своей предшественницы большей устойчивостью.

- Косуля. Также являлась аналогом сохи.

- Мотыга. Состоит из длинной деревянной рукояти, на конце которой – металлическая пластина, похожая на налопатник. Мотыгой срезали сорняки под корень.

- Орало. Использовалось для пахоты. Благодаря ему почва дробилась сильнее, а значит проще было ее бороновать. В целом орало было гораздо удобнее сохи.

- Рало. Одно из самых старых орудий труда древних славян, используемое для пахоты. Представляло собой крюк, который вырезали из куска дерева с корнем. По видам могло быть с одним, двумя или несколькими зубьями.

- Плуг. Считался пригодным для обработки тяжелых почв. Для работы с ним не нужно было прилагать много усилий. Будучи деревянным, он имел железный нож и лемех. Наиболее большое распространение плуг получил в южных регионах, где преобладали степи. Основной функцией плуга являлось переворачивание верхнего пласта земли. Как только плуг появился, его вел сам человек. Но позже догадались ставить за него лошадей.

- Борона. Этот инструмент использовали уже после того, как почву вспахали. Изначально появилась деревянная борона-суковатка (из бревен с сучками). Позже появились и железный бороны с зубьями. Борону использовали при подсечно-огневом типе земледелия для сбора сорняков и предотвращения высыхания почвы.

- Серп. Состоял из двух частей: деревянной рукоятки и железной, изогнутой в виде полумесяца пластины. С внутренней поверхности последней находились зубцы или острое лезвие. С помощью серпа убирали урожай, срезая культуры. Процесс этот носил название жатвы. И занимались ей в основном женщины.

- Коса. Это длинная деревянная рукоять с железной пластиной, имеющей лезвие. У косы было много различных модификаций. Например, коса с грабками. Использовали этот инструмент для сенокосов.

- Грабли. Наверное, не требуют описания. С тех пор они не изменили своего облика. Применялись при уборке сена, удалении сорняков на вспаханной почве.

- Вилы. Имели длинную деревянную рукоять, а на конце ее – железные острые мощные зубья (в виде буквы «Е»). Но вилы могли иметь и два зубца (в виде буквы «П» или «Л»). Основным применением их была уборка навоза, перетаскивание сена. Иногда вилами прокалывали почву, чтобы обогатить ее кислородом.

- Топор. Также не требует разъяснений. Топоры были у дровосеков, они отличались более крупными размерами и мощными частями. Но топоры были и у столяров. Они были более «изящными» и легкими.

- Лопата. Не нуждается в представлении. Изначально лопаты, собственно как и мотыги, были цельнодеревянными. То есть не было еще железных элементов.

- Заступ. Появился до лопаты и был ее прототипом. Первые заступы были полностью выполнены из дерева. А в дальнейшем наконечник их стал металлическим.

- Цеп. Состоял из двух элементов. Первым была длинная (полтора-два метра) рукоять (деревянная), а вторым – короткая (полметра) часть. Последняя называлась молотилом. Цеп применялся для обмола зерен.

В зависимости от вида земледелия, от региона проживания у славян отличались орудия труда. Например, южные славяне, у которых основным видом земледелия был перелог, изначально пользовались деревянным ралом, а позже – плугом с железным лемехом. Это очень увеличило производительность труда, скорость обработки земли. А в северных районах преобладало подсечно-огневое земледелие. И, соответственно, орудие труда у славян было представлено мотыгой, а также сохой и бороной. Собирать выращенный урожай приходилось серпом.

Сейчас мы рассмотрели основные земледельческие орудия у славян. Но ведь у наших предков были и другие занятия, для каждого из которых требовались свои инструменты и приспособления.

Орудия труда у восточных славян

Какие орудия труда были у восточных славян?

Орудия восточных славян было примерно таким же, как и других славян. Могли быть лишь некоторые отличительные нюансы. А какое орудие труда использовали славяне в других делах ремеслах?

Например, для обработки льна также были необходимы орудия труда, они назывались мялками. Мялка – это длинная и высокая деревянная доска с желобом по всей продолжительности, внутри которой находится другая доска (соответствующая размерами) с ручкой. Эта конструкция устанавливалась на специальные ножки.

Также было у славян и трепало.

В кузнечном деле использовались специальные молотки, долота. А вот у гончаров имелся специальный гончарный круг.

Многие орудия труда восточных славян дошли и до наших дней. Они с большим успехом используются в современном сельском хозяйстве.

Орудия труда и оружие славян

Кроме орудий труда у славян существовало и оружие. Мы знаем, что часто они страдали от набегов соседних племен. В любом случае средства защиты были очень важны в то время. Большую роль они играли и при встрече с дикими животными.

По данным письменных источников зарубежных авторов, в пятом-седьмом веках у славян не было ничего, кроме защитных щитов. Затем уже появились дротики (другое их название – сулицы) и луки со стрелами.

Щиты сначала делали из прутьев, обтянутых кожей. А уже потом материалом для них стали доски. Трудно представить, но длина щита достигала человеческого роста. Конечно, переносить такое громоздкое средство защиты было очень тяжело.

Со второй половины девятого века военное дело начинает бурно развиваться. Разумеется, что вместе с этим появляется более совершенное оружие. Например, меч, копья, боевые топоры. Для обороны использовали щиты разных видов, панцири. Тело от вражеских ударов защищала кольчуга – это металлическая рубаха до уровня колен. Изготовление кольчуги было очень сложным, долгим (до нескольких месяцев) и кропотливым процессом. Да и весила она около семи килограмм.

Ближе к тринадцатому веку у славян стали появляться доспехи (пластинчатые или чешуйчатые). Примерно в это же время получили широкое распространение шлемы. Они защищали не только голову (лобные, теменные части), но и верхнюю часть лица.

Самым популярным оружием с девятого-десятого веков был меч. Существовало множество разновидностей этого холодного оружия. Они отличались шириной, длиной клинков, рукоятки. Часто элементы меча были украшены резьбой. Носили воины мечи сначала на плече, а позже на поясе.

В южных районах большую известность приобрела сабля. Однако в письменных источниках она упоминается гораздо реже по сравнению с мечом. Использовали в бою и топоры – длинные или короткие.

Что касается оружия для ближнего боя (ударное оружие), то его было достаточно много.

- Булава, расцвет которой пришелся на двенадцатый век, представляла собой сферу из бронзы, внутри котлрой был свинец. Пользовались ей как в конном бою, так и в пехоте. Вес ее составлял порядка двухсот-трехсот грамм. Появилась булава впервые в шестом веке.

- Кистень. Это подобие гири (чаще из железа или другого металла). Форма могла быть различной: круг, звезда, овал. Крепилась она к ремню, длина которого составляла около полуметра. Использовали его следующим образом: ремень наматывали на кисть, а потом резко направляли гирю в сторону противника. Такой удар получался достаточно сильным. Самые первые примитивные кистени появились еще в третьем веке.

- Палица. Наибольшее распространение получила в тринадцатом веке. Представляла собой подобие палки с утолщением на конце.

В двенадцатом-тринадцатом веках основным оружием у пехотинцев становится копье. Оно представляло собой рукоять с острым наконечником. Последний мог иметь разную длину и форму.

Восточные славяне очень любили использовать в бою сулицы (дротики). Они имели острые наконечники, которые было трудно достать из раны. Известным оружием был еще и лук со стрелами. Особенностью его было то, что использовали их как в бою, так и в охоте. Сам лук изготавливался из разных пород дерева (дуба, березы, можжевельника), а стрелы из тростника, камыша.

Это далеко не все виды оружия, которыми пользовались наши предки. Часть из них была заимствована у других племен, государств. Но часть все же была изобретением чисто славянским. И, конечно, оружие открывало перед славянами большие возможности в борьбе с врагом.

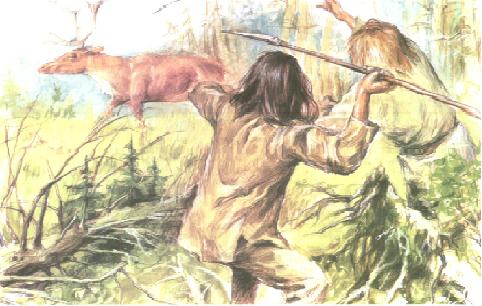

Охота первобытных людей – как древние люди охотились на животных: виды и способы охоты

Первобытные люди питались за счет собирательства и охоты. Охотники добывали основную массу всей пищи, а также шкуры – ценные источники тепла, кости – материал для строительства и изготовления орудий труда и охоты.

В зависимости от региона обитания, первобытные люди охотились на разных млекопитающих: кабанов, козлов, быков, медведей, слонов и мамонтов. Охота на небольших особей проводилась несколькими людьми с помощью дубинок, лука со стрелами или копья. При этом животное выбиралось либо раненое, либо отбившееся от стада. Также часто использовался способ приманки. К примеру, охотники привязывали пойманное животное и прятались. Как правило, к нему подходили другие особи и тут же попадали в засаду.

Гораздо тяжелей давалась первобытным людям охота на крупных животных: бизонов, слонов и мамонтов. Чаще всего для этой цели использовался загонный способ, в котором участвовала вся мужская часть племени. Выследив стадо крупных млекопитающих, первобытные люди начинали гнать его шумом, криками и пугать огнем, постепенно загоняя в заранее подготовленную ловушку. Как правило, это была очень глубокая яма, крутой обрыв или узкое ущелье. Одно или несколько животных, попадая в ловушку, разбивались, а еще живых особей племя добивало копьями, камнями и дубинами.

Смотрите на картинках и видео — как охотились древние люди:

Видео: 10 Охота на мамонта в Прииртышье Как охотились древние люди

Видео: Amazon Ya̧nomamö Indians hunting peccary, tapir, deer and monkey

Видео: Неизвестная Планета. Первобытные охотники

Видео: Desert of Skeletons. Hunting Day | Tribes — Planet Doc Full Documentaries

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

История охоты

Охота в древности

Как уже говорилось в этот период охота является основным способом добычи пищи для подавляющего большинства людей. И хотя со временем развитие сельского хозяйства все же потеснило охоту, отодвинув ее на второй план, охота не потеряла своей актуальности. В первую очередь это конечно связанно с силой врожденных инстинктов древних людей, у которых как говорится охота была в крови. Охота в этот период не имела никаких ограничений. Каждый мог охотится там, где ему хочется и на кого хочется. В некоторых частях земного шара такой уклад сохранился вплоть до двадцатого века (например Сибирь, Северная Африка).

Время нижнего палеолита (примерно 450 000 лет назад) характеризуется крайне низким уровнем орудий труда и охоты. Для охоты использовались в основном дубины, рогатины, большие куски камней. Нередко применялся стиль охоты, когда добыча заганялась на обрыв, упав с которого разбивалась и погибала. В качестве добычи чаще всего выступали крупные животные — слоны, антилопы, бизоны. В некоторых регионах охотились на мамонтов. Как правило в охоте принимало участие большое количество людей. В этот период развитие охотничьего инвентаря шло крайне медленно, но со временем простой камень сменился заостренным, а затем острые камни стали закреплять на концах дубин как наконечники.

Средний палеолит (100 000 лет назад) — эпоха большого оледенения. Животные начинают расселяться и приспосабливаться к суровому климату Ледникового периода. Этот период связан с большим прорывом в эволюции орудий труда и охоты человека. Появляются первые копья с наконечниками из острых кремневых пластин или рогов животных. Кроме того тонкие сколы кремневых пород начинают применяться как ножи для разделки добычи. Увеличивается количество и разнообразие животных на которых можно охотиться. Повышение качества охотничьих приспособлений позволило охотиться

Во времена верхнего палеолита (40 000 лет назад) шло постоянное развитие как способов так и орудий охоты. Все чаще в качестве добычи начинают выступать небольшие животные — песцы, зайцы, сурки. Это связано с появление гарпунов, наконечники которых имели зубцы и были идеально приспособлены для охоты на мелкую живность. Примерно 15 000 лет назад на планете началось постепенное потепление, что вынудило животных вновь приспосабливаться, но на этот раз к теплому климату. Тяжелее всего пришлось крупным травоядным животным. Их численность начала снижаться, а некоторые виды и вовсе вымерли.В это время в распоряжении охотников появляются первые луки, а также различные капканы и ловушки. Производительность охотников резко возросла, что позволило начать запасать мясо впрок, а также проводить отлов молодняка с последующим одомашниванием. Это в свою очередь дало толчок развитию скотоводство, тем самым отодвигая охоту и рыболовство на третий план, после земледелия и скотоводства.

Средневековая охота

Постепенный переход кочевых племен к оседлой жизни привел к возникновению крупных поселений. А так как в ходе постоянной охоты количество дичи вблизи таких поселений значительно снижалось, то главы поселений запрещали людям из других поселений охотиться в этих местах. К примеру в средневековой Европе такие запреты впервые были озвучены каролингскими королями, примеру которых вскоре последовали почти все европейские землевладельцы. Так зародилось исключительное право охоты. Последующее развитие феодализма привело к тому, что охота стала достоянием только выходцев из знати, а крестьяне потеряли право заниматься ей даже на тех землях, которые принадлежали им. Третьим периодом права на охоту является повяление охотничьей регалии — все права на охоту передавались государству, независимо от того, кому принадлежали земли. Государство начинает издавать законы об охоте и регулировать ее. Высшие сословия получали право на охоту по специальному королевскому разрешению, выдаваемого за плату или особые заслуги.

Настоящее время

В конце XVIII – начале XIX веков произошло падение феодального строя и охота вновь была признана свободным занятием. Право охоты вновь стало одной из частей земельной собственности. Но при этом стоит отметить, что охота все равно регулируется государством, так как отсутсвие контроля за охотой может нанести серьезный вред народному хозяйству, а также поставить под угрозу полного истребления некоторые отдельные виды животных и птиц.