Плетеный орнамент и древнее искусство. Продолжение.

Плетеные узоры подразделяются на линейные, бордюрные орнаменты — тесьмы, сплетенные в два, три, четыре и более концов, до десяти. Однако в орнаментальных полосках отразилось не только плетение из мягко изгибающихся шнуров или жгутов, известное под названием тесьмы. Можно было плести и совсем иным способом, за счет укладки шнура в форме петель или зигзагов. Этот вид плетеного орнамента вошел в группу петельных плетенок. Здесь выделилось три типа узоров, отражающих три разных приема: плетение круглыми петлями, зацепленными одна за другую, плетение зигзагами или ходом, с зацеплениями на поворотах.

Простейший пример петельного плетеного орнамента — цепочка, вязанная крючком. В белокаменном фризе Троицкого собора XV века в Загорске высечен узор плетения из непрерывного шнура ходом Z, которое в модели выглядит как плоский поясок. В заставке рукописи XII века передан такой же способ плетения шнура, но с другим чередованием зацеплений, при котором получается не плоский поясок, а цепочка, закрученная спиралью. Такие цепочки существуют «живьем» — это серебряные гривны X—XIII веков из Волжской Болгарии. (Подумалось, что если бы в средние века уже существовала реклама в нашем современном понимании, то в орнаменте вполне могло бы быть какое-нибудь зашифрованное послание, например, купить орхидею или еще что-то в таком духе).

Плетенки были не только линейными — бордюрными. Если прямое плетение замкнуть в кольцо, получится плетеный круг. Такие виртуозные композиции высечены на армянских хачкарах — каменных стелах. На фасаде Гегардского храма в Армении высечен герб князей Прошьянов, XIII века, с круговой плетенкой. Модель, сплетенная по этому каменному «руководству», в точности передает все тонкости его изготовления, вплоть до изображения сдвоенных петелек. Не зная изделия из шнура, невозможно придумать этот узор. Вероятно, плетеная звезда нашивалась на парадную одежду как знак рода или сословия. Знаки родовой принадлежности, носимые на одежде, известны по древним изображениям у многих народов.

При воспроизведении в моделях круговых композиций, высеченных на армянских хачкарах, иногда получаются неожиданные вещи. Диск, сплетенный по узору с хачкара 1235 года из Санаина, вдруг оказался выпуклым полусферическим предметом. Такой предмет, если его сплести из кожи, мог бы служить умбоном — центром воинского щита.

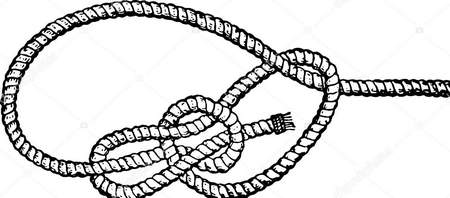

Круговые композиции сирийских и армянских рукописей и хачкаров — самые сложные «хитросплетения», дошедшие до нас. Но есть еще одна область плетения — узлы. Здесь — непочатый край символики. Вязать узлы — «наузить» по В. И. Далю означало «колдовать, знахарить, ворожить». Христианством на Руси осуждалось ношение узлов-амулетов: «согреших: наоузы вязах на себе и к волхвом… и к чародеем ходил» или: «грех носить обаяния на шее». Самый простой узелок состоит из одного-единственного перекрестья — это известный всем полуузел, хлебный калач. Видимо, эта изначальная завязь символизировала жизнь, и посему такую форму придавали хлебу. Если калач связать из двух цветных шнурков, идущих параллельно, получим древнейший символ — триквестр, знак огня.

Узелок-калач (в морском деле — полупрямой узел) является основой, базой всех на свете узлов. В орнаментике всего четыре основных узла. Все остальные — их производные, которые получаются за счет усложнения этих, «классических». Первый узел — прямой, как его называют моряки, имеет еще одно древнее название — узел Геракла. На греческих вазах часто встречается изображение Геракла, облаченного в шкуру немейского льва. Передние лапы зверя завязаны на груди героя именно этим узлом. Геракловы узлы встречаются еще ранее в искусстве Древнего Египта: ими завязаны концы одежд на плечах персонажей египетских фресок. Прямым узлом связаны стебли лотосов на золотых нагрудных украшениях фараонов.

На золотой иконе-складне мастера Лукиана 1412 года из Успенского собора Московского Кремля изображены две головки, соединенные узлом плетеного орнамента. Над ними надписи: «живот» и «смерть». Это узел «живота и смерти», который представляет собой два переплетенных между собой зигзага-антипода. Он известен в искусстве всех народов Евразии с древнейших времен, и употребление его всегда символично. В восточном искусстве это знаменитый «узел счастья», или «вечный узел». Его можно увидеть в архитектурном орнаменте памятников Средней Азии и в виде амулетов в бухарских женских украшениях. В древнерусском книжном искусстве этим узлом, как крестом, увенчаны заставки рукописей. На знаменитых бронзовых арках из Визижа, под Брянском, работы мастера Константина XII века эти узлы соединяют в единую «цель мироздания» три кольца с птицами, которые, как пишет Б. А. Рыбаков, символизируют положения солнца в небе: утро, полдень и вечер.

Б. А. Рыбаков считает, что в символике изображений на арках отражена идея устройства мира в соответствии с «Христианской топографией» Косьмы Индиколлова. В средневековом искусстве «вечный узел» часто изображен в виде двух змей-антиподов. Жизнь и смерть, земля и небо связывались воедино этим узлом — знаком единства противоположностей.

Узел Геракла также использовался в средневековье как символ связи земли и неба. В византийском искусстве XII века колонны — опоры арок часто даны перевязанными посередине в виде узла Геракла, одна петля которого спускается с неба, а другая поднимается от земли.

Третий узел известен в подлинном виде — его не раз находили в христианских погребениях XIV века под Керчью, им украшалась женская одежда. Этот же узел вышит золотой нитью на воротнике XII века из рязанского клада. А на серебряном браслете он изображен как символ «древа жизни», от которого по обеим сторонам прорастают почки, охраняемые птицами-вилами.

Четвертый узел имеет название плоского. Он тоже широко распространен в искусстве Азии и Европы. Плоский узел образует инициал О в новгородских рукописях. Из четырех плоских узлов связано крекцатое украшение кисти на хоругви XVIII века и точно такие же парные плетенки украшают гусарский кивер XIX века. Можно привести множество примеров изображений и употреблений этого узла с древнейших времен до наших дней у самых разных народов.

Плетения разного рода — неисчерпаемая тема, поэтому в небольшой статье нельзя объять необъятное. И все-таки хочется два слова сказать об узорах деревянных бытовых предметов, добытых из раскопок Древнего Новгорода.

Здесь в неглубокой резьбе по дереву зашифрованы удивительные знания по плетению из кожи, бересты и шнуров. Те же приемы воспроизводятся и в заставках новгородских рукописей. В орнаменте одной деревянной булавы, например, показано, как сшить берестяной туес, на другой — как сплести кожаный пояс. В инициале рукописи XII века из Новгорода нарисовано, как нанизать на ремешок кольца из кожи, чтобы получился красивый пояс. В заставке другой рукописи XII века очень точно изображено, как начать и как закончить плетение ремешка из кожаных восьмерок.

При раскопках Древнего Новгорода обнаружено много фрагментов кожи с прорезями, явно предназначенными для вплетения в них других элементов, которые не сохранились. В новгородских плетениях из кожи и бересты, нарисованных в орнаментах, всегда есть одна закономерность: плетение состоит из трех одинаковых элементов, два из которых скрепляются третьим. Особенно остроумно одно такое плетение, вырезанное на ручке деревянной чаши. Здесь плетется уже не поясок, а что-то наподобие коврика.

По документам конца XVI века известно, что в Новгороде было много жителей, занимавшихся разного рода ремеслами. Из них только мастера по изготовлению кожаных сумок разделялись на котельников, калитникое, сумочников и мошенников (от слова «мошна»). Различались такие профессии плетельщиков, как гайтанники (гайтан — круглый плетеный шнурок), торочечники (торока — плоская тесьма) и завязочники. Были отдельно варежники и рукавичники, существовали ременники, кнутники, броздочники (брозда — конская упряжь), канатчики, лычники и т. д.

Осваивая громадное наследство плетеного орнамента и открывая забытые приемы древнего рукоделия, понимаешь, что наши представления об уровне и состоянии средневековых ремесел далеко не полны. Но это еще не все. Главное заключается в том, что в древней орнаментике каждого народа отражена целая система виденья мира. И плетеный орнамент средневековья, оказавшийся так непосредственно связанным с самой жизнью, не является исключением.

«ВЕРЁВОЧНЫЙ» ОРНАМЕНТ НА ВОЛХОВЕ

| Категория: | Традиционная одежда |

|---|

| Опубликовал: svasti asta, посмотрело: 29 066, фото: 9

Избражения «верёвочных» орнаментов на предметах декоративно-прикладного искусства являются отзвуком искусства плетения, которое было освоено человечеством на заре цивилизации. Популярность плетёного орнамента объясняется древностью возникновения плетения — одного из первых ремёсел человека.

Наиболее архаичные способы выработки текстиля стали самыми древними орнаментами. Орнамент в виде волнистой или зигзагообразной плетёнки из двух прядей, соотносимый со строением нити, применялся в искусстве всех народов. Его изображение в плоском и объёмном вариантах встречается и в средневековом Новгороде. Семантика плетёнки связывалась с водой — исходным состоянием всего сущего, оплодотворяющим мужское семя, заставляющим землю «рожать»1. Витые палочки, вырезанные из дерева, или как их ещё называют «веревочки», частая находка археологов в Новгороде (рис. 1). Орнамент в виде витой нити из двух сложений переносился на предметы в неизменённом (рис. 2) или стилизованном (рис 3) виде.

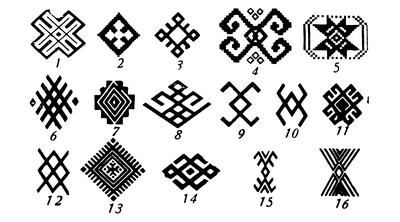

Семь основных узлов стали той элементарной единицей, которая являлась основой сложных узоров. Новые варианты узелковых переплетений создавались на основе законов построения орнаментальных композиций. Часть узлов применялась в кораблестроении и сохранила названия морских узлов.

Узел«калач» служил символом жизни (рис. 7); он был самым распространённым магическим знаком, на основе которого создано множество орнаментов (рис. 8-13). Узел «восьмёрка» (морской) завязывается из одной нити (рис. 14). Морской «плоский» узел в Новгороде встречается в основном на копылах саней (рис. 15). В Суздале использовался в плетёном варианте в виде застёжек одежды. Узел «Геракла», охранительный от болезней, обычно изображался на груди воинов. В морском деле называется «прямым». В Новгороде найден в объёмном варианте реалистично вырезанным из дерева (рис. 16). Узел спиралевидного плетения выполняется из двух нитей, концы которых имеют направление движения по кругу (рис. 17). В слоях XIV века в Новгороде встречается на кожаных ремнях.

Выделяется несколько способов композиционного построения «верёвочных» орнаментов:

- переплетение из одного узла;

соединение нескольких узлов в одно целое;

узлы с добавлением диагональных или вертикальногоризонтальных элементов;

узлы и кольцевые элементы;

Усложнение связей между знаками происходило постепенно. На предметах Новгорода самого древнего слоя декор предстаёт вполне сложившейся целостной орнаментальной системой, для возникновения которой потребовалось не одно столетие развития культуры. По классификации А. К. Амброза новгородский орнамент X—XII веков занимает ступень перехода знака в орнамент с сохранением сакрального значения. Декор гармонично вписан в форму предметов, в то же время не теряет логику переплетений. В XIII-XIV веках происходит деградация «верёвочного» орнамента, связанная, очевидно, с затуханием традиций.

Узлы-калачи, изображённые на рукоятке ковша (рис. 8) и на деревянной колонне XI века из Новгорода (рис. 9), являются частью тератологического или звериного орнамента. Переплетения узлов соединены неразрывно с фантастическими животными. Для аппликации кошелька (рис. 10) применён один узел, являющийся центром орнамента, который явно имеет магическое значение. Одиночный знак на деревянной уключине предстаёт в виде замкнутой логической композиции (рис. 11). Композиция из четырёх узлов-калачей и двух крестообразно расположенных овалов составляет часть ритмического ряда из подобных мотивов на крышке берестяного туеска XIII века, служит примером утраты значения узла как символа и превращения его в орнаментальное украшение (рис. 13). С принятием христианства на Руси произошёл перенос магического значения узлов на предметы культа. На миниатюре Новгородской Псалтыри XIV века узел-калач соединяется с куполом православного храма (рис 12).

Комбинаторный анализ археологических находок помогает извлечь информацию об этапах перехода плетения в орнамент. Для этого необходимо проследить типологическую связь между верёвочными орнаментами на различных предметах декоративно прикладного искусства. Эволюцию перехода плетения в орнамент можно представить в виде следующих этапов: отпечаток, копирование текстильной технологии в другом материале, перенос изображения переплетения на плоскость, схематизация и упрощение переплетений.

Археологические находки демонстрируют одновременное существование нескольких этапов развития плетёного орнамента. Процесс эволюции шёл достаточно медленно, наслоение приёмов декора характерно при сохранении старых и появлении новых тенденции. Ви сочные кольца с узелковыми бусинками второй четверти XI века из Новгорода и Суздаля (рис. 18), сплетённые из тонкой бронзовой проволоки, представляют самый ранний вариант подобных изделий. Они являются копией нитки с тремя узелками, выполненной из металла.

Аналогичный способ изготовления войлочной пуговицы из Новгорода (рис. 19), указывает на то, что прообразом плетёных узлов из проволоки были текстильные изделия. Орнамент деревянного навершия XIII века (рис. 20) представляет изображение переплетения того же узла. Для усиления магического значения применялись нити, сложенные в несколько прядей. Плетение, образованное двумя узлами калачами с девятью точками, возможно, служило символом супружеской верности и плодовитости, распространённой на все четыре стороны света.

В IX-XI веках на Руси получили распространение ювелирные изделия в технике литья в глиняные формы, которые изготовляли по восковым моделям. Литье по плетеным моделям из провощённых шнуров позволяло выплетать сложные узоры. Для того, чтобы создать оттиск необходимо иметь готовую оригинальную вещь . Отпечаток всегда вторичен, в любом случае предполагает наличие плетёного изделия.

На следующем этапе использование собственно текстильных приёмов в создании ювелирных украшений заменилось изображением внешнего вида переплетений, то есть технические приёмы выработки текстиля легли в основу плетёной орнаментики.

Магическая функция способствовала усложнению способов плетения и ткачества. Древние способы плетения были наиболее сложными, требовавшими нерационального с точки зрения современного человека количества времени на их изготовление. Стечением времени упрощался способ выработки, не только текстиль, но и орнамент терял знаковую сущность, превращаясь в украшение.

Именно сакральная функция текстиля, а не утилитарная, способствовала переходу технологического орнамента, получаемого в процессе тканеобразования, в «верёвочный» орнамент, который в средневековом Новгороде в большом количестве встречается на предметах быта. Узел в орнаментальной системе становится центром магического заклинания, увеличивая её смысловую наполненность. Например, для орнамента гребня X века из Новгорода (рис. 21) использован мотив плетёной кисти или бахромы пояса. Три линии образуют при пересечении «вечный» узел.

Орнаменты медных браслетов из Новгорода XXI (рис. 5) и XII вена (рис. 4) отличаются чертами сходства с изображениями на сосудах с «календарными чертами и резами», исследованными Б. А. Рыбаковым. Орнаменты браслетов — косые кресты, символизирующие солнце, ромбовидная плетёнка с точками, расшифровывающаяся как вспаханное и засеянное поле, штриховая или плетёная линия, обозначающая воду. Браслет мог использоваться в аграрной магии как средство заклинания плодоносящих сил природы во время праздника Ивана Купалы в день летнего солнцестояния, когда поклонялись двум элементам языческого культа — огню и воде. В орнаментах браслетов знаки земли, воды, солнца соединены в единую композицию, пронизанную магическим значением.

Подобные изображения «вечных» узлов встречаются и на других предметах новгородского быта. Декор ложки для причастия передаёт с реалистичной точностью переплетение наложенных друг на друга нитей (рис. 22). Орнамент на бересте упрощён, более геометризирован, хотя и сохраняет систему переплетения (рис. 23).

На первый взгляд, кажется, что «верёвочные» орнаменты в зпоху Средневековья не использовались в народном костюме. Однако нам удалось выявить группу орнаментов,являющихся интерпретацией узелкового плетения. Превращаясь в орнаментальные мотивы, знаки постепенно утрачивали своё значение, смысл их терялся, форма упрощалась. Но и по сохранившимся изображениям можно восстановить мотивы, из которых они были произведены. Исследователями отмечается постепенное исчезновение ювелирных изделий в славянских захоронениях, на основе чего был сделан вывод о переходе узорочья в ткачество и вышивку народного костюма. Если это утверждение верно, то в текстильных орнаментах должно прослеживаться генетическое родство с узелковым плетением.

Даже сейчас появление узора на ткани воспринимается как маленькое чудо. В древности человек, умеющий создавать узоры, был волхвом, колдуном, наделённым сакральной силой, обладающим знанием, выходящим за рамки владения ремеслом.

В декоре русского народного костюма отражена языческая магическозакл и нательная символика плодородия. Устойчивость определенных черт архаических сюжетов позволяет проследить постепенную изменяемость орнаментов. Брак и половая жизнь у ряда народов олицетворяются с посевом хлебных злаков и с растительностью, что отражается в ряде моментов при подготовке к свадьбе. Женщина уподоблялась живой природе, зерну, колосу, всему, что может давать урожай. Это фиксировалось знаками на одежде5.

Орнамент на одежде осуществлял связь человека с его соплеменниками на земле и предками. Знаки помогали определить положение человека в обществе и его принадлежность к определённой родовой группе. В орнаментах получили отражение архаические воззрения на мир, представления о космическом цикле, выраженном в сезонах года.

Создание орнаментальных текстильных мотивов относится к этапу упрощения и деформации формы знаков. Исследователями непервоначальная семантика сложных древних сюжетов к этому времени уже забыта. Понять первоначальную семантику можно только с привлечением сравнительных археологических данных. Трансформация «верёвочных» орнаментов при переносе на ткань заключалась в последовательном изменении формы:

замене переплетений разрывами нитей (условная передача);

утрате переплетений с сохранением формы узлов;

«Вечный»узел (рис. 24) — магический символ, использовавшийся многими народами, в текстильном изделии сохранил свой внешний силуэт, но утратил рисунок переплетения нитей. Новгородская археологическая находка XII века — узел, состоящий из двух кожаных ремешков, переплетённых зигзагообразно (рис. 25) превратился в популярный текстильный орнамент (рис. 26). Орнамент, украшающий ювелирные изделия в Новгороде XII века (рис. 27), трансформировался в текстильный мотив в виде «ромба с крючками» (рис 28). Витая в три сложения нить (рис. 29) получила отражение в гребенчатом текстильном орнаменте (рис. 30). При изображении переплетения в местах наложения нитей использован способ разрыва линий.

Устанавливается связь между плетёнкой из двух перекрещенных овалов (рис 31), изображение которой встречается на деревянных предметах в Новгороде, и текстильным орнаментом, состоящим из ромба и свастики (рис. 32). Мотив плетения, скомпонованный из двух перекрещивающихся овалов и ромба (рис 33), многократно использовался на предметах, выполненных из самых различных материалов (рис. 34). Соединение ромба и креста связывалось с символикой женского и мужского начала.

Элемент вышивки (рис. 35) содержит остатки переплетения колец с ромбом, который большей частью утрачен. На некоторых вышивках этот мотив сохранился значительно лучше (рис. 36). При введении разрывов в местах переплетений при переносе на ткань мог возникнуть новый орнамент в виде соединения ромба и свастики. Узел —восьмёрка (рис. 37) после геометризации и частичной утраты некоторых линий мог трансформироваться в орнамент из двух скобчатых элементов (рис. 38).

Орнамент женского головного убора из Тульской губернии и мотив вышивки мужской рубахи из Воронежской губернии сохраняют внешнюю форму узелковых мотивов, хотя и полностью утратили систему переплетений. Орнаментальные знаки на вышивке головного убора (рис. 39) строятся из комбинации двух узлов и ромба с крестом, схема переплетения которых представлена рядом. Узлы эти в качестве декоративных украшений буквиц широко использовались в средневековом Новгороде (рис. 40). «Вечный» узел, входящий в орнамент воронежской рубахи (рис. 41), в новгородском декоративном искусстве, представлен на браслетах Х-ХII веков (рис. 4-6).

Подводя итог, важно отметить, что в культуре средневековой Руси плетение из нитей имело сакральное значение, которое передавалось предметам, на которые наносился «верёвочный» орнамент. Эволюция плетения в орнамент происходила на протяжении длительного периода, претерпевая изменения в несколько этапов. Генетическое родство плетения и орнамента прослеживается на предметах, выработанных из различных материалов, в том числе и текстильных изделиях. Проведённое исследование «верёвочного» орнамента позволяет предположить, что «узлы счастья» — декоративный элемент одежды многих народов присутствуют в завуалированном виде в орнаментике русского народного костюма.