- Охотник за сокровищами Даррелл Миклош: «Это безумный бизнес»

- На Discovery Channel выходит программа «Сокровище Купера», в которой охотник за сокровищами Даррелл Миклош ищет в Карибском море затонувшие корабли по наводке американского астронавта. «Афиша Daily» узнала у него, каково это — разыскивать затонувшие корабли в двадцать первом веке.

- Охотники за сокровищами, 2014

- Охотники за сокровищами смотреть онлайн

- Похожие фильмы онлайн

- Охотник за сокровищами нашёл клад и оказался в тюрьме. Тайна, которой он владеет, мешает ему выйти на свободу

- Клады царской России: как эпидемия кладоискательства охватила русскую деревню и чем были опасны бесовские стражи сокровищ

- Кто и зачем закапывал клады на Руси

- Читайте также

- Чаще всего сбережения хранили в глиняных или медных сосудах — горшках, кувшинах и даже амфорах, иногда ценности закапывали в тканевых или кожаных мешках.

- Охота за сокровищами — русский народный промысел

- Вторая половина позапрошлого столетия — период массового обнаружения средневековых кладов, большинство из которых оседало в карманах селян.

- Древние украшения крестьяне предпочитали оставлять себе — археолог Алексей Черепнин утверждал, что видел на крестьянках старинные серьги, кольца и очень древние бусы.

- Карта Билли Бонса? А может, лучше кладовая запись?

- В Западной Сибири кладоискательство стало профессиональным ремеслом

- Законодательство о кладах

- Может быть интересно

- Кладоискатели против бесов

- Читайте также

- Русский Остров сокровищ

- Можно ли декодировать легенды о кладах?

- Может быть интересно

- Больше о кладах и кладоискателях:

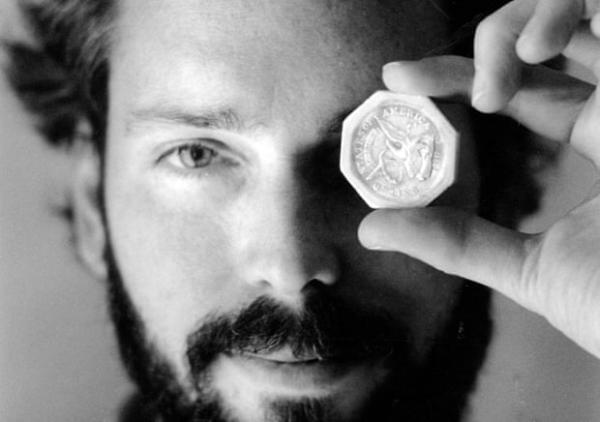

Охотник за сокровищами Даррелл Миклош: «Это безумный бизнес»

На Discovery Channel выходит программа «Сокровище Купера», в которой охотник за сокровищами Даррелл Миклош ищет в Карибском море затонувшие корабли по наводке американского астронавта. «Афиша Daily» узнала у него, каково это — разыскивать затонувшие корабли в двадцать первом веке.

— Как вы занялись этим делом? Как вообще становятся охотниками за сокровищами в наше время?

— Мой отец был охотником за сокровищами и пристрастил меня к этому занятию в шестидесятые, когда мы жили на побережье Флориды и искали ценные монеты у побережья. Это довольно безумный бизнес, так что попадают туда либо через друзей или родственников, либо просто потому, что тянет к исследованиям и приключениям. Приходится лишь надеяться на то, чтобы заработать хоть что-нибудь, и рассчитывать на вторую работу, потому что это дело больших денег не приносит.

— Это вообще распространенное занятие в наши дни? Много ли в мире охотников за сокровищами?

— Большинство охотников за сокровищами сегодня — любители. Такова суть этого бизнеса, в нем очень сложно добиться успеха и заработать на жизнь. Для большинства это хобби.

Охотников за сокровищами в мире очень немного — по крайней мере, тех, кого я знаю и кто зарабатывает этим на жизнь. Это очень маленькое сообщество, все друг друга знают. Пожалуй, их около десятой доли процента всех любителей приключений и путешественников.

— Расскажите вкратце о вашей новой программе?

— Дело было во время холодной войны между СССР и Соединенными Штатами. В 1963 году, когда обе страны были вовлечены в напряженную космическую гонку, НАСА решила отправить в космос Гордона (астронавта Гордона Купера. — Прим. ред.), чтобы он следил за возможными ядерными угрозами США. В космосе он тестировал грубую версию магнетометра, который помогает в поисках ядерных угроз. Он смог выявить в воде аномалии и вскоре понял, что это затонувшие корабли. Сделал несколько фотографий, а вернувшись на Землю, составил морскую карту с указанием координат и отметил самые интересные районы. С помощью друзей, которые тогда были охотниками за сокровищами, он исследовал эти районы, и во многих отмеченных местах они нашли затонувшие корабли. Я продолжаю его незаконченную работу. Вот история вкратце.

— А Гордон вообще имел право использовать информацию, которую получил, находясь на космической станции? У него не было проблем?

— Нет, мне часто задают этот вопрос. Чтобы записать координаты, ему достаточно было сделать пару штрихов карандашом. Все знали, чем Гордон зарабатывает себе на жизнь. Если он и записывал дополнительные координаты, которые не имели ничего общего с его миссией, но это не вредило его основной работе, поиску ядерных угроз, — он мог это сделать. У каждого астронавта на борту станции были свои личные дела.

Не думаю, что правительство беспокоило, что он записал несколько координат, покуда он выполнял свои обязанности. Чтобы внести ясность, скажу: никаких исков не было. У Гордона не было в связи с этим никаких проблем.

— А много ли вообще сокровищ в Карибском бассейне? Судя по поп-культуре, это место кишит сокровищами, но как обстоят дела в реальности?

— Только в Карибском бассейне и Атлантическом океане на дне лежит больше миллиона затонувших кораблей. Десять процентов из этого миллиона имели на борту какой-то ценный груз. Где-то больше, где-то меньше. Когда европейские страны колонизовали Новый Свет, они отправляли туда тысячи кораблей — буквально тысячи. Это были Испания, Англия, Италия, Франция, Нидерланды, а потом уже и сами американцы начали плавать туда и обратно. Многие из этих кораблей не добрались до порта. Проблема в том, что их непросто найти, потому что за сотни лет их занесло песком. Это очень сложный бизнес и очень рискованное финансовое вложение. Риск большой, и вознаграждение большое, но можно потерять гораздо больше, чем заработаешь. Именно поэтому многие люди не хотели бы заниматься тем, чем занимаемся мы.

— Вам в вашем деле помогают современные технологии? Легче ли этим заниматься в наши дни?

— Определенно легче. У нас есть радиосистемы, и, когда надвигается шторм, мы можем уйти от него гораздо быстрее. У нас есть GPS. Современные телефоны гораздо полезнее, чем любое оборудование, которое у нас было в семидесятых, когда я только начинал. Это потрясающе — насколько эволюционировали технологии. Думаю, если бы у Гордона были наши сегодняшние технологии, он успел бы найти многие из этих затонувших кораблей до своей смерти, гораздо раньше меня.

— Расскажите о своей команде? Много ли нужно человек для вашего занятия?

— В нашем конкретном случае это всего четыре человека, включая меня. Большая команда не нужна, нужна опытная. Иногда гораздо легче работать с небольшой командой, особенно на этапе первоначального расследования. Вот когда мы отправляем сокровища в лабораторию, то нам нужно больше людей, но на этом этапе чем меньше команда, тем легче с ней управляться.

— Ваш отец был охотником за сокровищами. А ваши дети унаследовали вашу страсть к охоте за сокровищами?

— Они определенно унаследовали мою любовь к воде. Обе мои дочери обожают воду и плавают почти каждый день. Не уверен, что они станут охотниками за сокровищами. Мне кажется, они видят, насколько сложен этот бизнес, но это их захватывает, и они любят историю. Так что шансы есть.

— Что самое важное в охоте за сокровищами для Вас лично — охота или сокровища, деньги или результаты?

— Думаю, все любят результат, но совсем неинтересно, если ты не добился его упорными поисками. Охота — это невероятный элемент любого приключения. Я бы сказал, что здесь все пятьдесят на пятьдесят. Было бы скучно найти сокровище в первый же день, но нет ничего хорошего и в том, чтобы искать и ничего не находить. Мне нравится и то и другое.

Смотрите новый сезон программы «Сокровище Купера» с 12 августа по воскресеньям, в 10.00, на Discovery Channel.

Охотники за сокровищами, 2014

Фильм основан на реальных событиях — величайшей охоте на сокровища в истории. Во время Второй мировой войны команда из искусствоведов и хранителей музеев объединяется, чтобы спасти известные произведения искусства, похищенные нацистами, прежде чем те успеют их уничтожить.

Охотники за сокровищами смотреть онлайн

Похожие фильмы онлайн

Не знаю, что и написать. Своеобразный взгляд Клуни на войну. Что важнее, жизни людей или произведения искусства. Тут каждый в праве дать свой ответ. У Клуни свой. Мое мнение, что фильм слабый во всех отношениях, американская близорукость и слепая вера в свою правду.

К концу Второй мировой войны в руках нацистской верхушки скопилось огромное количество произведений мирового искусства, захваченных вместе с новыми территориями. Команда искусствоведов и хранителей музеев во главе с лейтенантом Фрэнком Стоуксом объединяется, чтобы спасти похищенные нацистами сокровища, прежде чем те успеют их уничтожить.

- В реальности “Охотники за сокровищами” представляли собой группу из примерно 350 человек из тринадцати стран, которые работали в программе “Памятники, изобразительное искусство и архивы”. Многие имели опыт работы в качестве директоров музеев, кураторов, историков искусства, художников и архитекторов. Они разыскивали и возвращали украденные и спрятанные нацистами произведения искусства и другие предметы культурного значения.

- Изначально релиз фильма был назначен на декабрь 2013 года, но режиссер Джордж Клуни попросил у студии больше времени на постпродакшн, поскольку спецэффекты не были готовы. В итоге премьеру перенесли на февраль 2014 года.

- Дэниэл Крэйг мог сыграть в этом фильме, но покинул проект из-за занятости. Его роль досталась Мэтту Дэймону.

- Джеймс Пэйтон уже играл Гитлера в фильме “Первый мститель”.

Зная всё о кино, хочется поделиться этим с другими. Делитесь фильмами, трейлерами, персонами и новостями в социальных сетях, присваивайте рейтинги фильмам и обсуждайте их с друзьями и подписчиками!

Интересные фильмы, ближайшие кинотеатры и любимых актеров можно добавлять в «Избранное». Система покажет все связанные с ними новости и новые трейлеры, подскажет, когда можно купить билет в кино на интересующую премьеру. Присоединяйтесь!

Охотник за сокровищами нашёл клад и оказался в тюрьме. Тайна, которой он владеет, мешает ему выйти на свободу

Бывший охотник за сокровищами из США забыл о приключениях и с 2015 года сидит в тюрьме. Он нашёл клад, но не поделился с инвесторами, которые спонсировали его поездки, и те обратились в суд. Несмотря на то что американцу нужно лишь указать заветные координаты, чтобы оказаться на свободе, он отказывается это делать.

Томми Томпсон из штата Огайо – охотник за сокровищами. Мужчина в 1988 году нашёл на дне Атлантического океана остатки парохода “Центральная Америка”, который затонул в 1857 году, когда вёз на борту тысячи фунтов золота, пишет The Guardian.

Чтобы организовать подъём судна, требовались деньги. Инвесторов, желавших получить наживу, было хоть отбавляй, несмотря на то что они часто становятся героями фейлов.

В экспедицию вложился 161 человек, потратив десятки миллионов долларов. По условиям договора, им полагалось две трети найденного золота, остальное должна была забрать команда Томпсона. Впрочем, планам Томми помешали страховые компании, которые тоже ввязались в гонку за сокровищами.

Свои права на золото заявили 39 страховых фирм, которые мешали Томми продать поднятые сокровища, но суд встал на сторону искателя приключений. В 2000 году он продал слитки за 50 миллионов долларов (3,6 миллиарда рублей по текущему курсу). Инвесторы потирали руки, в ожидании прибыли, но упс – Томпсон их просто кинул и не заплатил ни цента.

Мужчина залёг на дно, сменил имя, сделал новые документы и начал жизнь с нуля, снимая роскошный особняк во Флориде, где он жил с любовницей. Однако такой образ жизни сильно ударил по карману Томпсона, и к 2015 году от прежнего богатства не осталось и следа – почти все деньги кончились.

Более того, Томми был уверен, что его уже никто не ищет, поэтому избавился от лишней осторожности, что и погубило мужчину. Сотрудникам полиции удалось установить местоположение Томпсона, и в 2015 году его арестовали, когда он направлялся в гостиничный номер.

Инвесторы уверены, что от клада осталось ещё 500 золотых монет, суммарная стоимость которых превышает несколько миллионов долларов. Обманутые вкладчики сказали суду, что снимут все обвинения с Томми, если он раскроет местоположение сокровищ, однако Томпсон упорно отказывается это делать.

Причём показания американца каждый раз меняются: то он передал этим монеты другим людям, то продал их, то не помнит, существовали ли они в действительности. В общей сложности Томпсон уже провёл за решёткой около пяти лет и должен заплатить миллионные штрафы.

В конце октября состоялось очередное и последнее в 2020 году заседание суда, где Томми давал показания и должен был сообщить координаты, но он опять не раскрыл эту информацию. Суд, как и обманутые инвесторы, уверен: Томми знает, где лежат монеты, но надеется однажды выйти на свободу и забрать их себе.

Заключённый, которому исполнилось 68 лет, признался, что его здоровье оставляет желать лучшего. Он страдает от синдрома хронической усталости, жалуется на слабую память и не верит, что однажды окажется на воле, а на побег в стиле культового фильма у него просто нет сил.

Я чувствую, что у меня нет ключей к моей свободе.

Впрочем, разбогатеть можно не только найдя сокровище, но и удачно сходив на рыбалку. Трое мужчин из Ирландии поймали улов и стали миллионерами. Ведь за такую рыбу лучшие рестораны морской кухни готовы раскошелиться.

Житель Норвегии благодаря улову не разбогател, а лишь испугался. Всему виной необычная рыба, которая своим видом напоминает монстра из Чернобыля.

Клады царской России: как эпидемия кладоискательства охватила русскую деревню и чем были опасны бесовские стражи сокровищ

Что такое клад? Рассказы о легендарных пиратах создали вокруг этого слова ореол загадочности, но реальность куда прозаичнее: клад — это распространенный в прошлом способ прятать нажитое имущество. На Руси чаще использовали слово «поклажа» — от слова «положить», «оставить на хранение». Славяне закапывали клады с языческих времен, а кладоискательство стало народным промыслом: вдохновленные рассказами о сокрытом в земле золоте предков охотники за сокровищами посвящали их поискам всю жизнь и сочиняли о кладах целые легенды.

Кто и зачем закапывал клады на Руси

Впервые об обычае славян делать клады упомянул византийский историк VI века Маврикий: «Они скрывают необходимые вещи под землей, не имея ничего лишнего наружи». Хронист XII века Гельмольд из Босау писал, что поморские славяне хранят всё драгоценное в земле — в кладах и тайниках. В повести о крещении Владимира, датируемой концом XI века, земные сокровища противопоставляются небесным:

«Не скрывайте собе скровищь на земли, идеже тля тлить и татье подкопывають, но скрывайте себе скровище на небесах идеже ни тля тлить, ни татие крадуть».

В начале XII столетия древнерусский князь Владимир Мономах в «Поучении» предостерегал: «И в земле [богатств] не прячьте, то нам большой грех».

Сложно сказать, почему закапывание кладов в Древней Руси возбранялось. Может, это следствие борьбы церкви со стяжательством или искреннее переживание за простой народ, чьи поклажи «подкопывають» и крадут воры. В любом случае упоминание их в таком ключе говорит о распространенности кладов в древнерусском обществе.

В домонгольский период, X–XII века, клады делали в основном из-за постоянных междоусобных войн. Жители городов и деревень прятали нажитое, боясь произвола вражеских князей и их «санкций» по отношению к обитателям захваченных территорий. Серьезную угрозу представляли грабительские набеги печенегов и половцев, которые нередко доходили до Киева и опустошали всё на своем пути.

Читайте также

Всплеск кладов зафиксирован историками в 1230–1240-х годах во время нашествия Батыя на Русь — по силе, жестокости и масштабам разграбления монголам не оказалось равных. Зажатые между князьями и иноземными захватчиками, русские люди только и делали, что закапывали ценности. Одни покидали родной дом и, не имея возможности забрать с собой всё, прятали имущество, чтобы потом за ним вернуться. Другие укрывали драгоценности и деньги, притворяясь бедняками.

Но бывали и другие причины. Например, произвол сборщиков подати (налога), которые часто собирали «своею бездельной корыстью против окладу больше» и вынуждали крестьян скрывать излишки денег. Или пожары: Древняя Русь строилась из дерева и регулярно горела, клады в таком случае играли роль сберегательных касс. В конце концов, их использовали в качестве копилок и тайников — археологи часто натыкаются на сосуды, размеры которых слишком велики для количества найденных в них вещей.

В XV–XVI веках Русь постепенно выбиралась из хаоса и крепла. Возросло могущество Москвы, росли другие города, ставшие очагами развития внутреннего рынка. На нем появлялись новые игроки: крестьяне, которые сбывали урожай для выплаты оброка и одновременно становились покупателями, русские и иностранные купцы. Росли масштабы товарного производства и денежного обращения, увеличилось производство монет, а вслед за этим и количество кладов: люди прятали в земле заработок и копили на то, что им необходимо.

Поступательное развитие государства омрачали социально-политические потрясения, которые отражались на кладах. Их количество резко возросло в 1560–1570-х годах, во время хозяйственного разорения страны опричниной: Иван Грозный погрузил государство во мрак, где ни крестьяне, ни землевладельцы не могли чувствовать себя в безопасности. А вот во время Смуты в начале следующего века кладов закапывали меньше. Людям попросту стало нечего хранить: опричнина быстро сменилась неурожаем 1601–1603 годов и польско-литовской интервенцией, ремесло и торговля пришли в упадок, денег чеканилось меньше.

«Чрезвычайные притеснения, которым подвергаются бедные простолюдины, лишают их вовсе бодрости заниматься своими промыслами, ибо чем кто из них зажиточнее, тем в большей находится опасности не только лишиться своего имущества, но и самой жизни. Если же у кого и есть какая собственность, то старается он скрыть ее, сколько может, иногда зарывая в землю и в лесу…»

Английский дипломат Джайлс Флетчер, посетивший Москву в 1588 году

Экономическое возрождение Московского государства началось только в 1620–1630-х годах. Вернулись и клады: их размеры становились огромными и достигали 6000–8000 монет. Конечно, такие запасы делали не крестьяне и рядовые горожане, а зажиточные купцы, хозяева рынка. Но с наступлением петровской эпохи они снова исчезают с радаров: развитие крупной промышленности и появление частных мануфактур позволили хранить капитал в производстве.

Во второй половине XVIII века в российских городах открылись первые банки. Все более или менее значительные сбережения дворяне и зажиточные горожане направляли туда. Но архаичное крестьянство по-прежнему закапывало пожитки в землю. Размеры кладов XVIII–XIX веков становились всё меньше и состояли в основном из копеек. Для них среди археологов появился специальный термин — «крестьянские клады».

Привычный образ клада в виде сундука, запертого амбарным замком, нетипичен для России.

Чаще всего сбережения хранили в глиняных или медных сосудах — горшках, кувшинах и даже амфорах, иногда ценности закапывали в тканевых или кожаных мешках.

Часто клады делали в могилах — видимо, рассчитывая на то, что никто не осмелится тревожить умерших. Либо прямо под избой, землянкой, поместьем или церковью. Особо мнительные люди не ленились и уносили имущество в горы и леса.

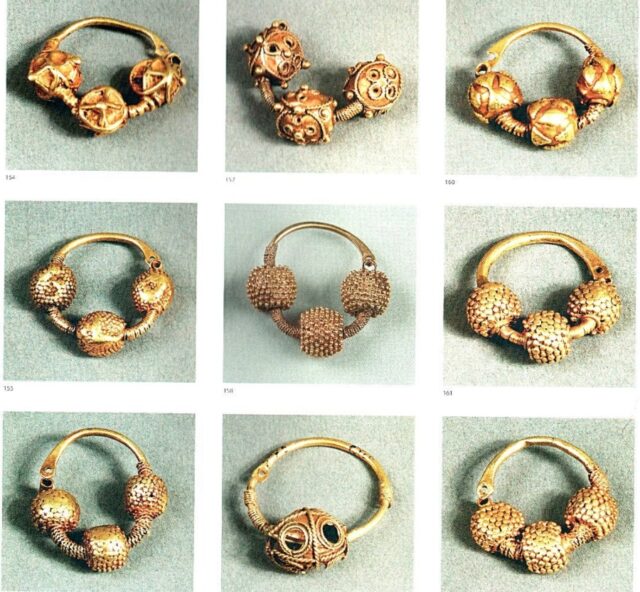

Почти все русские вещевые клады домонгольского периода состоят из богатых женских украшений: золотых и серебряных браслетов, серег, колец и витых перстней, подвесок и ожерелий. Они принадлежали зажиточным боярам, князьям и княжеским дружинникам. С XI века в кладах появляются изделия, выполненные менее искусными ювелирами из бронзы и низкопробного серебра, — следствие развития ремесла и желания простых людей подражать знати. Количество монетных кладов растет с расширением товарно-денежных отношений в государстве.

Охота за сокровищами — русский народный промысел

Вместе с кладами появились и кладоискатели. Кто же откажется от несметных богатств, зарытых прямо под ногами? Сильнее всего кладомания охватила крестьян, живших впроголодь под тяжестью государственных и господских поборов. Подневольное положение, длившееся веками, воспитало в них веру в невозможность обогащения честным трудом: «от трудов праведных не наживешь палат каменных».

Известно, что клады на Руси делали с раннего Средневековья. Об этом говорят как письменные источники, так и реальные находки археологов. С кладоискательством всё сложнее — от XI–XV веков у нас остались разве что летописи и жития святых. Упоминания о кладоискателях в них отрывочны.

Завесу тайны приоткрывает XVII столетие, когда ловлей кладоискателей занялись воеводы — наместники царя. Они совмещали военные функции с административными и помогали государю управлять необъятными землями. Именно благодаря протоколам, которые воеводы составляли на кладоискателей и отправляли в Разрядный приказ в Москве, мы знаем об охотниках за сокровищами чуть больше.

В 1626 году в Путивле крестьянин Роман Гаврилов нашел в древнем кургане «золота два прута, да 26 плащей (пластин), да 9 перстней золотых, и пуговицы, и иные мелкие статьи золотые и серебряные» — вероятнее всего, клад или захоронение какого-то древнерусского князя. Спустя три года в Можайске казачий сын Пахомка Коверзин отрыл в земле у горы кувшин денег.

В 1638 году в Курске бобыльский сын Михейка с нищим Акимкой и его пасынком Артюшкой близ горы нашли горшочек с восемью золотниками татарских денег и пятью лубочками волоченого серебра весом в 28 золотников. Спустя 30 лет близ Воронежа казак откопал «под дубом котел небольшой пивной денег, да на тех деньгах лежат три или четыре бруска литых, неведомо какие, накрыт тот котел сковородою железною».

В 1673 году в Старой Рязани несколько крестьян отыскали погреб с литым серебром, золотыми плитами и прутьями, цепями и богатыми ювелирными украшениями — видимо, один из княжеских или боярских кладов, зарытых в 1237-м при взятии Рязани Батыем. В 1702 году можайскому воеводе донесли на людей, отрывших пару сотен «старинных денег и денежек». Некоторые становились кладоискателями поневоле, обнаружив сокровища случайно: в 1623 году в Черни к воеводе явились дети боярские и признались, что случайно нашли рядом с Головкиным лесом кувшин денег.

В XVIII–XIX веках эпидемия кладоискательства ничуть не спала. После отмены крепостного права в 1861 году многие крестьяне получили неудобья — непаханые земли, часто места древних городищ и могильников.

Вторая половина позапрошлого столетия — период массового обнаружения средневековых кладов, большинство из которых оседало в карманах селян.

Исключения случались редко: в 1828 году три рязанца откопали крупный клад из серебряных новгородских гривен XIII века, но скрыть находку не смогли и передали ее в Эрмитаж.

Новости о найденных кладах вдохновляли людей на поиски. Иногда «кладовая лихорадка» охватывала села и города. В селе Залесье на Херсонщине десятки крестьян клюнули на легенду о запорожском кладе, состоящем из 12 бочонков с золотом, и три года безуспешно искали его в степи. Около 1890 года крестьяне села Ильинского Макарьевского уезда всю весну бродили по лесу в поисках таинственного разбойничьего клада, но тоже ничего не нашли. В это же время золотая лихорадка охватила толпу костромских крестьян во главе с местным священником. Полиции пришлось разгонять их силой.

«Страсть к легкой наживе повсюду расплодила множество кладоискателей, которые до такой степени увлекаются идеей быстрого обогащения, что зачастую кончают однопредметным помешательством. Эти несчастные маньяки вызывают бесконечные насмешки и, сплошь и рядом, делаются жертвами обмана».

Этнограф-беллетрист XIX века Сергей Максимов

Историки недолюбливали кладоискателей — находки, способные дополнить картину прошлого, миновали ученых и бесследно исчезали. В 1859 году появилась Археологическая комиссия, которая выплачивала вознаграждения за сдачу кладов. Идея сработала лишь отчасти: в основном в комиссию присылали монетные клады.

Древние украшения крестьяне предпочитали оставлять себе — археолог Алексей Черепнин утверждал, что видел на крестьянках старинные серьги, кольца и очень древние бусы.

Карта Билли Бонса? А может, лучше кладовая запись?

Из поколения в поколение на Руси передавались поверья о кладах. Кроме них завладеть сокровищами помогали кладовые записи, где подробно указывалось нахождение клада и что в нем лежит. Иногда их составляли владельцы, чтобы не забыть место поклажи, но чаще записи полнились слухами — в форме инструкции они вызывали доверие. С ростом популярности кладоискательства мошенники писали липовые кладовые записи и продавали их наивным крестьянам.

Вот, например, запись о кладе на реке Кокше Нижегородской области: «Повыше села Воскресенского 8 верст выпала река Большая Кокша, вверх по Кокше есть деревня (теперь пустошь) Ченебечиха, от Ченебечихи 3 версты есть Подборная грива, от Подборной гривы верст двадцать вверх по Кокше есть Быково озеро не очень велико продолговато, один конец в летний восток, а другой в зимний запад. Из озера бежит речка Медянка в Большую Кокшу версты 1 от речки по озеру 3 кучи костей, от костей по берегу была изба пятистенная 3 ряда, выкопана, в земле против озера лестница о семи ступеней; от лестницы на берегу сосна и на том озере погреб в печатную сажень вышиной и шириной, в этом погребе денег два винных перереза серебра, ларь меди, на ларе сундук золота, на сундуке пудовка медная мерять деньги, двенадцать турок, 12 пистолетов, 12 тесаков, паникадило, храмовая Богородица. Кто эти деньги найдет, паникадило отдать в Вознесенскую церковь, а Богородицу в Шляпинской скит, да выстроить семипрестолную церковь, да еще останется выстроить город».

В Западной Сибири кладоискательство стало профессиональным ремеслом

После завоеваний Ермака, на протяжении XVII–XVIII веков помимо охотников на соболей в Сибирь стекались искатели сокровищ. Сотни людей оставляли свои дома и уходили на Восток, манимые рассказами о наполненных золотом курганных могильниках сибирских аборигенов. Ярче всего о расхищении кладоискателями сибирских древностей рассказал немецкий врач и сподвижник Петра I Даниэль Мессершмидт:

«25 марта 1721 г. Русские, живущие по верхнему течению Оби, занимаются хлебопашеством и торговлей мехами… Но главным образом они зарабатывают много денег раскопками в степях. С последним санным путем они отправляются на 20 дней езды в степи; собираются со всех окрестных деревень, в числе 200 и более человек, и разбиваются на отряды по местностям, где рассчитывают найти что-нибудь. Найдя насыпи над могилами язычников, они иногда, правда, копают напрасно и находят только разные железные и медные вещи, которые плохо оплачивают их труд, но иногда им случается находить в этих могилах много золотых и серебряных вещей, фунтов по 5, 6 и 7, состоящих из принадлежностей конской сбруи, панцирных украшений, идолов и других предметов.

31 октября 1724 г. Древние скифские могилы были и здесь, при впадении Катанды в Туру, но в меньшем количестве. По-видимому, они уже давно были разграблены русскими, живущими на реке Ингоде. древностей, требуемых его превосходительством господином президентом Блюментростом [Лаврентий Блюментрост — первый президент Академии наук], по высочайшему Его Величества повелению, здесь нельзя отыскать, потому что они либо законно сдаются бугровщиками [бугровщиками в Сибири называли расхитителей курганов] в кассы и приказы, либо незаконно раздариваются воеводам и приказным за угощения пивом и водкой, либо иногда продаются другим богатым русским.

28 ноября 1725 г. Поручик Рудольфи сообщил мне, что несколько лет тому назад по берегам Оби находилось много языческих могил, наполненных множеством золота и серебра, но что в настоящее время они разрыты русскими бугровщиками так, что нужно обладать особенным счастьем, чтобы случайно напасть еще на что-нибудь, да притом весьма неважное».

В поисках кладов крестьяне сибирских деревень не брезговали помощью знахарей и колдунов. В 1850 году киргизский шаман Манжор Елемесов за внушительную плату связался с духами, которые указали местонахождение кургана с несметными богатствами. Обрадовавшись, крестьяне побросали дела и принялись его раскапывать. Местное начальство остановило помешательство, а горе-кладоискатели чуть не отправились в тюрьму за преступление против веры.

Законодательство о кладах

В XVII веке не существовало ни одного закона, который бы запрещал кладоискательство. В случае с воеводами речь идет о негласной монополии — право государя на всё и вся считалось само собой разумеющимся фактом. Делопроизводство о кладах не входило в обязанности воевод, но они всё равно ловили кладоискателей и отправляли изъятые находки в Москву, «радея о государственной казне». Многие из них так выслуживались перед царем, надеясь на продвижение по службе.

Может быть интересно

Почти все дела о кладах начинались с доноса. Люди боялись государевой кары и сдавали нашедших клад знакомых, чтобы не попасться за соучастие — хотя по закону никакого наказания за недонесение не предусматривалось. Известны примеры, когда крестьяне писали царю с просьбой разрешить им искать клады. Сознание средневекового русского человека пронизывала мысль, что царь — хозяин всего, тем более скрытых в его земле богатств.

В 1723 году Петр I уже официально объявил все клады государственным имуществом, а доносчикам обещал вознаграждение:

«А кто кроме воров, и разбойников, и рекрут, где какую руду или поклажи прямо знает, и таким о том доносить заблаговременно без всякой утайки, за что, ежели подлинно докажет, то может быть от Его Императорского Величества пожалован».

Спустя 60 лет Екатерина II внесла в закон изменения: владелец земли обладал правом собственности на все богатства, скрытые в ее недрах, а поиск клада на чужой территории запрещался. Бурное распространение кладоискательства во второй половине XIX века поставило под угрозу сохранность исторических памятников и вынудило Министерство внутренних дел направить местным губернаторам рекомендацию «ни под каким видом не допускать кладоискательства и неизбежного от того разрушения памятников древности».

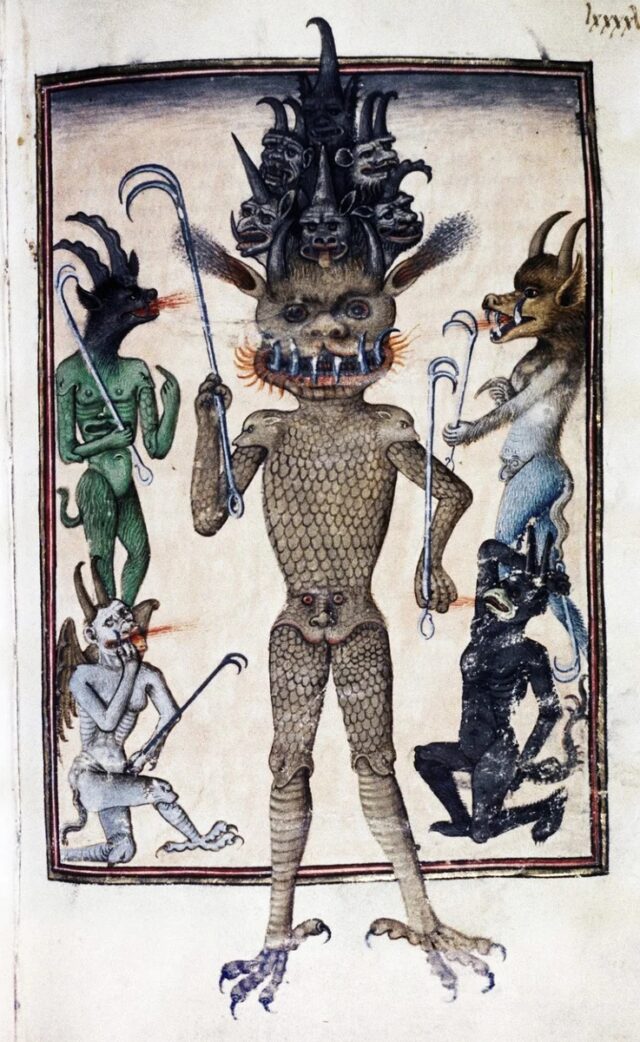

Кладоискатели против бесов

Мечта о счастье, сокрытом в глиняном горшке, не давала покоя многим. Удачные находки и провальные экспедиции обрастали небылицами, в которых клад приобретал магические свойства и даже оживал. С языческих времен славяне верили, что спрятанные клады охраняют злые существа: Кощей, Змей Горыныч, Тугарин Змей и другие. После принятия Русью христианства их место заняли дьявольские приспешники: бесы и нечисть.

Церковь уверяла, что все клады прокляты: оберегающие сокровища черти соблазняют наивных крестьян, а затем губят, когда те пытаются их откопать. Эти представления прочно закрепились в народных рассказах: клады таятся за замками, дверьми и дьявольскими заклятиями, а охраняющая их нечисть пытается всячески навредить кладоискателям.

Начинать поиски лучше в ночь на Ивана Купалу. В это время цветет папоротник, который укажет путь к кладу — нужно лишь бросить его вверх и ждать, куда он приземлится. У цветка папоротника вообще много магических свойств: он и от зла защищает, и невидимкой делает. Предания рассказывают о хитрецах, пытавшихся вырастить папоротник дома. Эти попытки всегда кончались плачевно: в минуту, когда цветок папоротника раскрывался, в избе вспыхивал пожар.

Другой способ найти сокровище — взять с собой немого петуха. Где он закричит, там и закопан клад. Во множестве быличек места кладов светятся огнем. В селе Песчанке Саратовской губернии во время раскопок кургана крестьяне уверяли, что внутри точно есть золото, так как по ночам на этом месте горит свеча. Другой рассказ гласит, что ночью на месте клада появляется казачок с саблей, «да как огнем и засияет!». На Черниговщине верили, что молния бьет в землю именно там, где зарыт клад.

«Аще бо или серебро, или злато скорено будет под землю, то мнози видят огнь горящ на том месте, то и тоже диаволу показушу сребролюбивых ради».

«Сказание о Борисе и Глебе», XI–XII века

Спешка — враг кладоискателя. Перед раскопками нужно отслужить молебен святому Иоанну Новгородскому: однажды он уже запечатал беса в кувшине, а значит, поможет обуздать кладовых стражей. После этого можно отправляться в путь, захватив с собой просфору, крест, Евангелие и свечи. Преграды, выставленные нечистой силой, разрушит плакун-трава, которая отгоняет бесов и ведьм. Нужно только произнести заклинание:

«Плакун, плакун! Плакал ты долго и много, а выплакал мало. Не катись твои слезы по чистому полю, не разносись твой вой по синю морю. Будь ты страшен злым бесам, полубесам, старым ведьмам киевским. А не будут тебе покорища, утопи их в слезах; а убегут, замкни в ямы преисподния. Будь мое слово при тебе крепко и твердо во веки веков».

Поднятый клад следует окурить ладаном, окропить святой водой и трижды произнести молитву из требника Петра Могилы или других богослужебных книг. Это могут быть молитвы Божьей Матери, архангелу Михаилу или святому Николаю Чудотворцу. Завладеть сокровищем поможет разрыв-трава, которая разрушает любые замки, — без нее клад не отпереть. В 1678 году москвич Ефим Лутовитинов, якобы нашедший в Мценском уезде погреб с кладом, искал «травы, что замки отмыкаются». Он утверждал, что «в том погребе есть бочки, лежат да платья висят на шестах, а того где погреба решетка медная, а на той решетке подписано на железном листе: коли де кто добудет травы, тогда де тот погреб и отомкнется без ключа».

Чтобы защитить сокровища, бесы сбрасывают на кладоискателей «котов-котобрысов» — огромных черных котов с горящими глазами. Или подсылают к ним монстров: мужики, рывшие клад на окраине Симбирской губернии, наткнулись на огромного человекомедведя, «ревущего так, что земля стонет и гудит». В 1752 году священник села Помаево Буинского уезда Кирилл Михайлов решил добыть клад, вооружился крестом и Евангелием от бесовского наваждения, отправился на место клада, но поднять его не смог — испугался страшных привидений, посланных нечистой силой.

Читайте также

В XIX веке русский этнограф Иван Сахаров записал рассказ старого крестьянина:

«Зарыт тот клад в змеиной пещере в трех котлах: в одном золото, в другом серебро, в третьем каменья самоцветные блестят весенним днем. Заперт клад 12-ю железными дверями, ключи брошены в океан-море. По стенам пещеры развешаны разбойничьи топоры да бердыши — сами секут, сами рубят. Сторожат клад злые бесы — не пропускают ни конного, ни пешего. Много было охотников на богатство — много было голов положено за этот клад».

А вот как стражи пополняют свои ряды:

«Охраняются золотые клады трехрукими стражами, в каждой руке — по сабле. И сидит этот страж на зачумленном трупе, который положен на бочку с золотом. Кому из кладоходцев отсекает голову — та душа мгновенно превращается в нового стража».

Во время поиска клада строжайше запрещено отвлекаться и ругаться. В селе Елшанке Сенгилеевского уезда дьячок случайно наткнулся на клад, от неожиданности выругался: «Ох, е… твою мать!» — и корчага с деньгами провалилась в землю. Как-то в деревне Дубново местные парни откопали сундук с золотом, но отвлеклись на рев оставленных неподалеку лошадей: кладоискателям показалось, что на животных напали волки. Решив вернуться за сокровищами позже, ребята убежали спасать лошадей, но никаких волков не обнаружили. В это время клад бесследно исчез — то были проделки стражей, чтобы отвлечь находчиков.

Даже поднятие клада не всегда гарантирует успех. После извлечения из земли он может превратиться в труху или навоз. «Смеется над нами нечистая сила!» — восклицают персонажи преданий, нашедшие груду черепков вместо золотых драгоценностей.

Иногда клады сами выходят наружу, но даются только тем, кому предназначены. Почти всегда это простые люди: обделенные крестьяне, нищие, сироты и дети, не испорченные корыстью. Сокровища предстают в образе животного — белой лошади, поросенка, золотого или серебряного барана, петуха, коровы. Такой клад нужно ударить, тогда он рассыплется деньгами: в одной из быличек «дитя лет двух сидит, кашу ест, а петух выскочил из-под пола, да и клюет себе, а дитя его ложкой — так кучка денег и насыпалась». Другая легенда поучает: богач решил подшутить над своим бедным братом и бросил в окно его дома мертвую собаку, а та рассыпалась золотом. Так бедный брат разбогател, а богатый вскоре остался без гроша.

Бывает, сокровища принимают человеческий облик. В изборском предании говорится о старичке, который раз в сто лет бегает вокруг часовни Успения Божьей Матери и ищет, кому показать, где зарыто золото. Некоторые клады сами просят, чтобы их ударили. Одна крестьянка ткала, как вдруг из подполья вылезла старушка и говорит: «Брось в меня челноком». Та бросила, и старушка рассыпалась на золото и серебро.

Клад может быть положен «на головы». Это значит, что желающий его найти сначала должен убить, например, пятерых людей. В Галичском озере якобы утоплено 12 кораблей, нагруженных драгоценностями, но откроются они только тому, кто закопает своего сына-первенца в землю. Еще одна жуткая бывальщина рассказывает о сибирском рыбаке, который раскопал древний курган, встретил в нем красавицу и море сокровищ, но забрать их не смог: красавица велела рыбаку сначала отыскать трех братьев Иванов Ивановичей и принести голову одного из них.

Русский Остров сокровищ

Согласно древнему преданию, посреди реки Нондрус в Архангельской области лежит маленький островок. Его создали 40 разбойников, не знавших, куда спрятать награбленное золото. Носить его с собой не давали новгородские ратники, преследовавшие бандитов. Тогда они решили утопить 60 пудов золота в Нондрусе, а сверху засыпать клад камнями. Так и появился Остров сокровищ.

Можно ли декодировать легенды о кладах?

Сказки не возникают из пустоты, они всегда носят отпечатки мыслей, чувств и действий сказителей. Легенды о кладах не исключение: в них прослеживаются переживания крестьян и нищих. Не зря клады открываются только им — мифические рассказы о сокровищах принадлежат к народным утопическим легендам и выражают мечты масс о денежном благополучии, времени, когда всего будет в достатке. Надеяться на обогащение честным трудом не приходилось, поэтому народ ждал помощи из недр земли.

Может быть интересно

Нечистая сила, охраняющая клад, рождена неприглядной реальностью, в которой подавляющее число находок не представляло никакой ценности. Под стать церкви неудачливые кладоискатели сочиняли небылицы про бесовскую стражу и дьявольские ловушки. Того же происхождения легенды о драгоценностях, рассыпающихся в труху и черепки: в очередной раз найдя осколки посуды и позеленевшие от времени копейки, давно вышедшие из оборота, кладоискатели предпочитали обвинить во всем проклятье. Не до конца ясно, исполнялись ли на самом деле ритуалы и обряды, описанные в легендах. Это возможно, если допустить, что многие крестьяне были религиозны и искренне верили в нечистую силу.

Появление в легендах о сокровищах замков тоже неслучайно. С древнейших времен на Руси их использовали в обрядовой практике. В Юрьев день крестьяне перед выпасом обходили скот с замком или клали замок у входа в хлев, чтобы уберечь животных от болезней и нападения хищников. На свадьбе замок запирали и клали под порог сразу же после прихода в дом жениха, чтобы укрепить брак.

Из этого «обрядового семейства» и запирание сокровищ. Замки обнаружены во множестве кладов XI–XIII веков. В 1885 году в Киеве археологи нашли клад домонгольской эпохи, в котором среди серебряных слитков, золотых подвесок, браслетов и тридцати золотых сережек лежали два самых обычных железных замка. Видимо, владелец драгоценностей решил перестраховаться и поставил на клад двойную магическую защиту.

Больше о кладах и кладоискателях:

1. А. Г. Векслер, А. С. Мельникова. «Московские клады»

В совместной монографии ученый-археолог Александр Векслер и нумизмат Алла Мельникова подробно описали монетные клады, найденные в Москве и области к концу XX века. Параллельно авторы попытались объяснить, с чем связано нахождение в них тех или иных монет и как события внутренней и внешней политики России влияли на динамику появления кладов в столице.

2. Г. Ф. Корзухина. «Русские клады IX–XIII веков»

Название книги говорит само за себя — в монографии советского археолога Галины Корзухиной рассказывается о кладах домонгольского периода. Автор делает упор на материальную сторону вопроса: детально описывает содержание известных к середине XX века кладов (работа издана в 1954 году), анализирует внешний вид найденных украшений и рассуждает о русском художественном ремесле исследуемой эпохи.

3. Е. В. Кузнецов-Тобольский. «Кладоискание и предания о кладах в Западной Сибири»; В. Д. Цыбин. «Заговоренные клады и кладоискатели. Предания старины и новины заговоренные»; Е. В. Яровой. «По следам древних кладов»

Хотите больше легенд и преданий о кладах? Тогда эти книги то, что вам нужно. В статье разобраны лишь общие черты, присущие большинству небылиц о сокровищах. Самих их огромное множество: предания о кладах превращались в целые сказки, а поклажи и их хозяева становились героями фольклора наряду с богатырями и домовыми.