Эволюция пчеловодства или как жил в старину собиратель меда

В старину собиратель меда назывался бортником. Эта была уважаемая профессия и доходное ремесло. Бортник — это пасечник, то есть человек, обеспечивающий процесс получения меда и других продуктов, которые вырабатывают пчелы для своей жизни.

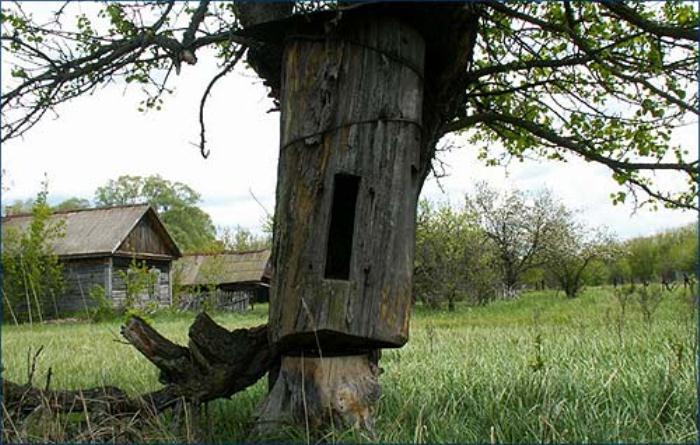

Борть как особое хозяйство

Мед на Руси был единственным сладким продуктом, который можно было получать в этих природных условиях. Сначала его добывали у диких пчел, разоряя их ульи. Потом, когда научились разводить пчелиные семьи в специальных колодах, мед просто брали у своих пчел.

Овладев искусством разведения пчел в специальных полых бревнах, человек не только оградил себя от природных невзгод, но и сделал добывание меда делом стабильным и доходным.

Стимулом к искусственному разведению пчел в колодах стало изведение лесов, ведь вырубались прежде всего самые лучшие, то есть большие деревья, в которых и устраивали свои гнезда общественные насекомые, производители меда.

Люди, чей промысел оказался под угрозой, стали приносить из леса части поваленных дуплистых деревьев, устанавливая их на земле вокруг своего дома. Так борть постепенно становилась частной собственностью.

В дуплистые колоды специально приносились пчелиные семьи. Однако долгое время такой пчелиный дом оставался одноразовым — чтобы собрать созревший мед, бортник выгонял пчел и разрушал соты.

Несмотря на примитивную технологию получения меда, это хозяйство было очень популярным. Особенно большое значение бортничество имело там, где широколиственные леса сочетались с луговым разнотравьем.

На Руси пчеловодство по объемам торговых оборотов занимало второе место после выращивания «хлебов», то есть злаков. Меда хватало не только для внутреннего потребления, но и для внешней торговли.

В Киевской Руси бортничество уже было не просто собирательством, а целым хозяйством. Колоды с медом становились собственностью, которая охранялось в знаменитом своде законов «Русская правда» (XI век). В ней содержалась специальная норма, посвященная охране зверей, птиц и пчел. За разорение борти предусматривались разные виды наказаний. Преимущественно это были штрафы. Например, «если подожгут княжескую борть или выдерут пчелы — 3 гривны». Крестьянская борть ценилась дешевле — в 2 гривны. Однако это была цена лошади.

От колоды до ульев

Вести хозяйство в колодах было прибыльней, чем просто собирать мед по лесам. Однако пчеловодство явно нуждалось в технологическом прогрессе. Наступила техническая революция только в начале IX века.

Произошла она в России. В 1814 году русский пчеловод Петр Прокопович построил и представил вниманию коллег так называемый дощатый рамочный улей. Этот домик прекрасно собирался и разбирался. Теперь для того чтобы достать мед не надо было разорять весь улей.

Идея Прокоповича понравилась не только русским пасечникам. Вскоре русский улей стали применять и совершенствовать в других странах. Например, американец Лорен Лангстрот сделал пчелиный домик сборным и многокорпусным. Удобство современного улья состоит в том, что при большом медосборе его можно надстраивать с помощью новых рамок. Именно этим усовершенствованным вариантом изобретения Прокоповича и пользуются все пчеловоды мира. Исключением из правил являются лишь некоторые народы Африки, которые все еще разводят пчел в колодах.

Дальнейший технический прогресс коснулся уже не устройства жизни пчел, а процесса откачки меда. В 1865 году житель Австрии Франтишек Грушка изобрел медогонку, которая помогала откачивать созревший мед, используя центробежные силы.

Так усилиями людей многих стран производство меда стало не только усовершенствованным, но и автоматизированным.

Мед и бортничество в жизни людей

Нектар цветов, переработанный пчелами, имел большое значение для жителей Руси. О значимости того или иного явления в жизни людей всегда можно судить по праздникам.

До тех пор, пока языческие праздники не были вытеснены значимыми датами с именами христианских святых, на Руси отмечались следующие медовые праздники:

- Начало весеннего медосбора. В разных регионах ульи выносили на свежий воздух в разные периоды, но в среднем день весеннего медосбора отмечали 30 апреля, то есть «на Зосиму».

- Медовый Спас. Это время, когда уже основной урожай меда собран. В христианские времена в этот день мед несли в церковь для проведения ритуала освещения свежего меда, а также медовых изделий. Раньше этот праздник приходился на 1 августа, сейчас его отмечают 14 августа.

- Третий медовый праздник призван замкнуть круг годового цикла. В этот день ульи убирают на зимовку.

В наше время все эти праздники утратили свою актуальность, чего не скажешь о самом сладком продукте. Он по-прежнему является популярным, востребованным и рентабельным.

Охотники за медом: Как бортники украинского Полесья сохранили древний промысел

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

Несколько семей, которые до сегодняшнего дня сохранили традиции бортничества, живут в крохотном селе Селезовка на Житомирщине. Именно здесь добывают так называемый «дикий» мед, продукт, который по своим качествам в разы полезнее меда с пасеки.

Охотники за медом издревле существовали в разных уголках мира, способы добычи сладкого продукта незначительно различались, но сам принцип работы не менялся: найти пчелиное гнездо и любым способом достать из него мед. Со временем стало понятно, что такой варварский метод часто приводит к гибели пчел и разрушению улья. Чтобы этого избежать, стали успокаивать пчел при помощи дыма.

Наблюдая за тем, как пчелы оборудуют ульи в дуплах деревьев, которые или засохли, или пострадали от удара молнии, бортники стали самостоятельно изготавливать колоды, в которых поселяли пчел. От природных бортей колода отличалась тем, что наверху ее устанавливалась верхняя крышка. Внутри колоды выдалбливалось специальное углубление, в котором могли жить пчелы. Поскольку насекомые не любят запах свежеспиленного дерева, такие колоды могли подолгу отстаиваться, прежде чем туда заселяли медоносов.

Борти устанавливают в лесу и тщательно оберегают от осадков, ведь при правильной эксплуатации служить они могут очень долго, переходя от одного поколения к другому в наследство. Лучшие борти, по мнению собирателей меда, — в соснах, поскольку эта древесина хорошо пропускает влагу, и это благотворно влияет на процесс производства меда.

Бортники работают практически целый год, с ранней весны им нужно успеть почистить борти, поскольку позже пчеломатку уже нельзя будет тревожить. Сегодня в Полесье осталось мало охотников за лесным медом, причина тому, в частности, — массовая вырубка деревьев. Бортники рассказывают, что работа тяжелая, но интересная. Подстерегают их и опасности: борти часто располагаются на высоте, так что нужно знать, как залезать на деревья и работать в таких условиях, как защититься от диких зверей, которые тоже часто на мед охотятся.

Коренные жители Непала охотятся за медом в ущельях скал. К ульям они спускаются на веревочных лестницах.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

masterok

masterok

Мастерок.жж.рф

Хочу все знать

Говорят, что у подножья Гималаев, вдоль границы между Индией и Непалом, кочевники из народа гурунги по сей день добывает дикий мёд. Говорят, что они, рискуя жизнью, взбираются на деревья в огромном лесу, чтобы собрать мёд самых крупных медоносных пчёл…

В 1980-х гг французский фотограф и документалист Эрик Валли натолкнулся на письменные источники 30-х годов XX века, где описывался образ жизни народа гурунги. Он поставил себе задачу узнать, что же произошло с этими кочевниками в исчезающих джунглях.

В 1987 году фотограф отправился в Непал, где встретил Мани Лала (Mani Lal) последнего охотника, обладающего навыками сбора меда на недоступных вертикальных склонах гор.

Непал — тонкая полоска земли, протянувшаяся вдоль Гималаев, расположена между мистическим Тибетом и родиной древних преданий — Индией.

Площадь 147 185 кв.км. Численность населения 25,5 млн. человек. Удаленная от морских путей и отрезанная от остального мира высочайшими в мире горами, эта страна на протяжении многих столетий находилась в изоляции, а ее правители активно противодействовали проникновению в Непал чужеземцев и внешних влияний. До 1951, вероятно, лишь несколько сотен европейцев посетили столицу этой страны город Катманду (700 тыс. жителей), и лишь немногие смогли увидеть внутренние районы. Изолированность Непала была преодолена только во второй половине XX века. В настоящее время Непал пользуется большой популярностью у туристов, альпинистов и духовных искателей. Граница с китайским Тибетом, протяженностью около 800 км, была предметом споров до 1961 года, когда по договору между Непалом и Китаем к Непалу отошла территория площадью около 780 кв. км. Демаркационная линия была проведена по гребню Главного Гималайского хребта, с такими вершинами, как Джомолунгма (Эверест, 8850 м) и Макалу (8475 м). Соответственно, непало-китайская граница считается самой высокогорной границей в мире. Граница с Индией была зафиксирована Сегаулийским договором, подписанием которого 4 марта 1816 года закончилась англо-непальская война 1814-1816 гг.

1987 год. Непал. Чтобы собрать мед от одной пчелиной семьи, у охотников уходит примерно 2-3 часа, в зависимости от расположения улья и его размеров. Фотография: Eric Valli

Молча, по покачивающейся веревочной лестнице, словно паук по тонкой нити, Мани Лал спускается вниз со склона горы. Единственная его страховка – веревка, которую он обвязал вокруг своего пояса. Веревка болтается над скалой на высоте 395 (120 метров) футов над землей. Малейший просчет может стоить ему жизни.

1987 год. Непал. Охотник за медом – Мани Лал. Фотография: Eric Valli

Мани Лал рискует жизнью ради поиска меда диких пчел (лат. Apis laboriosa), крупнейших медоносных пчел, обитающих в предгорьях Непала. Как и его отец, и его предки, населявшие центральный Непал, Мани Лал – искусный охотник за медом. Гул тысяч не на шутку разозлившихся пчел наполняют воздух, когда Мани Лал просовывает бамбуковую палку в пчелиное гнездо, которое по размерам не уступает самому охотнику (до 2,75 метров в диаметре). От пчел охотника защищает только накидка, накинутая на голову, и пара длинных брюк.

Орудуя длинными бамбуковыми палочками, словно палочками для еды охотник срезает соты кусок за куском и наполняет бамбуковую корзину, перетянутую козьей кожей. Когда она будет наполнена, он передаст ее своим компаньонам, которые заждались охотника на земле.

«Гул диких пчел вселяют ужас», – рассказывает Эрик Валли (Eric Valli) и Диана Саммерс (Diane Summers) в интервью National Geographic. «Но Мани Лал действует быстро и невозмутимо. Он уже неоднократно занимался добычей меда. Ему 64 года».

Мани Лал не начинает взбираться по лестнице за медом до тех пор, пока не прочтет священные мантры. Он перечисляет многочисленные имена Фоло (Pholo), бога леса. Гурунги практикуют религиозную смесь из индуизма, буддизма и анимализма. Мани Лал не будет собирать мед, если Бог недоволен. Тысячи пчел набросились однажды на его отца, чья вера была не столь сильной. Пчелы ослепили отца.

Мани Лал определяет подходящее время для сбора меда, в некоторых случаях это весна, в других – осень. Среди всех охотников племени, только девять из них могут собирать мед. Каждый из них унаследовал это право от своего отца.

«Вместе мы можем добраться до труднодоступных уголков, куда не пройти в одиночку», – рассказывает Мани Лал. В предгорьях Гималаев нет дорог. Каждый раз приходится ухищряться и искать все более труднодоступные уголки. С каждым годом леса редеют, их вырубают, расчищают площадки для посева кукурузы. Только на крутых склонах еще сохранились леса. Раньше Мани Лал находил до 600 пчелиных гнезд. За прошлый год он нашел только восемьдесят…

У каждого охотника в команде Мани Лала свои задачи. Но только Мани Лал общается с богами и поднимается по лестнице за медом. Чтобы успокоить разозлившихся пчел Мани Лал зажигает пучок травы. Он подталкивает его бамбуковой палочкой к пчелиному гнезду. Пчелы успокаиваются.

1987 год. Непал. Охотник Мани Лал спускается сверху по утесу, используя веревочные лестницы. Достигнув улья охотник осторожно «откалывает» соты с медом. Фотография: Eric Valli

Пчелиное гнездо состоит из двух частей: сот с медом, прикрепленных к скале и торчащего в форме полумесяца гребня, в котором хранятся куколки, яйца, личинки. Если гребень пуст, охотник сбрасывает его на землю. Гребень – ценный источник воска, он настолько большой, что его необходимо сложить вдвое, чтобы отнести в лагерь.

1987. Центральный Непал. Охотники за медом. Мани Лал и его брат Шри Лал зарабатывают на жизнь сбором меда диких пчел. Фотография: Eric Valli

«Дождь из меда», – кричат местные жители. Они подставляют кастрюли, руки, чтобы поймать кусочки сот и капли меда, в тот момент, когда Мани Лал разделывается с гнездом. Через какое-то время Мани Лал заканчивает заполнять первую корзину. В ней помещается почти 4 галлона сот. Когда корзина достигает земли, крестьяне с мисками набрасываются на сладкое угощение. Они разрывают соты с медом, принимаются их жевать. Это медовый праздник. Менее чем за час, Мани Лал собрал около 10 галлонов (37,8 литра) меда и 20 фунтов (9 кг) воска. Он доволен результатами. Это небывалый урожай. Конечно, уничтожение пчелиного гнезда несет урон для пчелиной семьи. Но как говорят охотники, они оставили несколько гнезд нетронутыми, в качестве «семян» на будущее.

Мани Лал говорит, что следующий сезон будет для него последним. Его сыновья не заинтересованы продолжать дело своего отца, на этом медовое путешествие Мани Лала подошло к концу.

1987. Непал. Гурунги — тибето-бирманский народ, живущий преимущественно в центральном и западном Непале (к западу от долины Катманду). Численность — более 600 тысяч человек. Фотография: Eric Valli

1987 год. Непал. Охотник за медом Мани Лал разделывает пчелиное гнездо. Пчелы встревожены. Охотник собирает мед пчел Лабориоза (Apis laboriosa), которые являются самыми крупными медоносными пчелами в мире. Они населяют только долины Гималаев от севера Индии, Непала и Бутана до Меконга на востоке. В настоящее время, пчелы Лабриоза очень сильно страдают от разорения гнезд непрофессиональными охотниками за медом, а также от истребления лесов (уничтожаются необходимые медоносы) и от распространения болезней завезенных с европейским пчелами.

Фотография: Eric Valli

1987 год. Непал. Небольшой перекур у охотника за медом Маниа Лала, который думает как подступиться к пчелиному гнезду. Фотография: Eric Valli

1987 год. Непал. Чтобы собрать мед, охотнику необходимо держать корзину, а бамбуковой палкой отрезать соты с медом.

Фотография: Eric Valli

Хотя сборщик меда и говорил, что этим делом больше никто не занимается, в 2010 году

Вот что он пишет:

Отправляясь в Непал, в аэропорту мы познакомились с туристами, летевшими за суровым восхождением на Калапатар. На их вопрос, куда же собираемся мы, мы ответили, что едем собирать дикий горный мёд, на что они заржали, убедительно заявили, что пчёл в Непале они не видели, и потом ещё всю дорогу нас подкалывали на эту тему.

Однако они оказались не правы. Пчёлы в Непале — самые крупные в мире, мёд самый что ни на есть дикий, а также есть охотники за мёдом, хранящие традиции его сбора и передающие их из поколения в поколение.

Сбор меда — профессия не из легких. Обычно она передавалась по мужской линии. Однако теперь желающих добывать мед на скалах становится все меньше и меньше. Основная причина — резкое уменьшение числа пчелиных гнезд. Если в прошлом опытный сборщик мог добывать за год до 1200 гнезд, то теперь их удается найти чуть более сотни.

День сбора мёда определяется заранее. С утра проходит служба и церемония благословения, и начинается подготовка. Достаются веревки, деревянные колья, корзины, вяжутся веревки.

Толпится народ.. Идут исключительно мужчины.

Шутки-прибаутки. И наконец все участники в сборе, взваливают на плечи свою часть ноши и в путь, к скалам, на которых расположились гнезда пчёл.

Дорога занимает около часа — с привалами и перекурами проходит незаметно.

Наконец достигаем скал, на которых не сразу видим гнезда пчел, свешивающиеся в виде языков. (Фото сделано чуть позже — изначально они полность черные от облепивших их пчёл)

Почти сразу почуявшие неладное насекомые начинают кружиться вокруг и могут атаковать в случае резких движений. Хотя нас предупреждали, что нежелательно одеваться в кричащие яркие цвета, типа красного, желтого и прочих цветочных, на практике выяснилось, что особый интерес и агрессию пчёл вызывает чёрный.

Тем временем сборщики и помощники-добровольцы готовят гигантскую лестницу.

Вымачивают в воде веревки.

Расщепляют стебли бамбука на мелкие жгуты для крепления перекладин.

Собирают траву для дымового выкуривания хозяев ульев.

Длинные веревки вытягивают параллельно, всавляют колья-перекладины

и закрепляют бамбуковыми жгутами.

Лестница готова — понесли!

Пчелы покидают улей, обнажая соты.

С помощью веревки, спущенной со скалы, лестницу поднимают наверх и закрепляют.

Охота начинается. Вооружившись длинными бамбуковыми шестами двое охотников спускаются по лестнице.

И, закрепившись поудобнее, начинают сбор. Сначала отламывают крупные куски пустых сот и сбрасывают вниз, где их подбирают, складывают и забирают в деревню — в хозяйстве всё сгодится.

Затем один из сборщиков придерживает подставленную под гнездо сплетенную из бамбука корзину, а второй наполняет ее душистыми сотами.

По мере наполнения корзина аккуратно спускается вниз, освобождается и снова поднимается. И так от гнезда к гнезду. Работа в подвешенном состоянии только с одним гнездом иногда может продолжаться больше часа.

Сборщики никогда не отламывают от скалы всё гнездо, оставляют часть сот, чтобы пчелы могли восстановить жилище.

В деревне радостно встречают участников сбора, несущих свой трофей. А вечером на площади устраивается большой праздник с распитием чанга, танцами и песнями, продолжающийся почти до утра.

P.S. Интресный факт.

Сборщик меда никогда не пробует его на язык во время работы. Дело в том, что пчелы иногда берут взятки с ядовитых растений, например, рододендронов. Но он обязательно попробует мед позже, правда, не положив в рот, а налив на ладонь после окончания операции по сбору. Если кожу начнет щипать, значит, мед ядовит. Ну, а неосторожный сборщик, все-таки попробовавший мед на вкус, может серьезно пострадать. От токсичного меда туманится зрение, отравившийся чувствует сильную слабость, тошноту и даже может упасть. Симптомы отравления дают о себе знать в течение нескольких часов. Опытные сборщики меда пользуются известными им противоядиями.