- Охотник за черным деревом

- Торговец чёрным деревом Себастьян Перейра и другие кинозлодеи Михаила Астангова.

- Меня зовут Себастьян Пэрейро. Торговец черным деревом(с)

- Себастьян Перейро-торговец черным деревом

- Дубликаты не найдены

- Николай Иванович Новиков (1744-1818)

- Александр Первый (гравированный портрет + краткая выписка)

- Приключения японца в Московии XVII века

- Кунгур – вид на город с колокольни Тихвинского храма

- Железнодорожье глазами пассажира #4. Сказки изумрудного леса

- Древняя деревянная церковь, Красная Ляга, Россия. Церковь была построена в 1655 году

- Как я попал служить в армию в 25 лет и что я там делал

Охотник за черным деревом

۩۞۩Исторические Фильмы۩۞۩ запись закреплена

«О, нет, я не Негоро! Я капитан Себастьян Перейра, торговец черным деревом!»

3 ноября родился Михаил Ружников (1900 — 1965), более известный под псевдонимом Астангов — советский актёр театра и кино. Народный артист СССР, лауреат трёх Сталинских премий (1948, 1950, 1951).

Обучаясь на юридическом факультете Московского университета, играл в любительских спектаклях, занимался в театральной школе актрисы Малого театра А. А. Матвеевой. С 1920 года Астангов обучался в студии Ф. И. Шаляпина. С 1923 играл в различных театрах — театре имени В. Ф. Комиссаржевской, Московском театре Революции, Одесском театре русской драмы, Первом передвижном театре Москвы, Казанском театре русской драмы, в Ленинградском Народном доме, в театре имени Моссовета. В 1945 году Астангов переходит в театр имени Вахтангова. За роль Мак-Хилла в спектакле «Заговор обречённых» по пьесе Николая Вирты в 1950 году Михаилу Астангову была присуждена Сталинская премия второй степени. Будучи актёром-интеллектуалом, Астангов блестяще владел искусством психологического гротеска, стремился к философскому постижению создаваемого образа. Его творчеству были свойственны углубленный психологизм, философичность сценических образов и обостренная эмоциональность. Исполнял преимущественно роли отрицательных персонажей.

1939 — Минин и Пожарский

1940 — Суворов

1942 — Котовский

1942 — Убийцы выходят на дорогу

1945 — Пятнадцатилетний капитан

1947 — Миклухо-Маклай

1952 — Садко

1952 — Максимка

Торговец чёрным деревом Себастьян Перейра и другие кинозлодеи Михаила Астангова.

«Негоро?! О нет, я не Негоро! Я капитан Себастьян Перейра! Слыхали? Или нет? Торговец чёрным деревом! Негоциант! Компаньон великого Альвеса!»

Читаю эти строки, а в ушах звучит голос одного из самых жестоких и вероломных злодее мировой литературы. В исполнении выдающегося советского актера Михаила Астангова.

Михаил Ружников (настоящая фамилия актера) родился в Варшаве. Еще до революции. Когда Польша входила в состав Российской Империи. Отец его принадлежал к служивому сословию и отправил юного Михаила учится в московскую гимназию. Окончание гимназии совпало с революцией. Не будучи занят в нараставшем в ту пору гражданском противостоянии. Он поступил в московский университет на юридический факультет. Где собственно и увлекся актерским искусством. И как было не увлечься когда его сокурсниками были такие знаменитые в будущем деятели советской культуры как Осип Абдулов, Андрей Лобанов, Николай Горчаков и Рубен Симонов. Краткий рассказ о каждом из которых требует отдельной публикации.

Начинал Михаил как театральный актер. Он играл характерные роли в театрах Москвы, Одессы и Казани. В кино, он пришел в начале 30-ых. Будучи уже состоявшемся и знаменитым мастером.

Советские кинорежиссеры доверяли ему самые сложные характерные роли. В основном это были наводящие на зрителя ужас и отвращение злодеи.

Закоренелый и отчаянный уголовник Костя Капитан. Люто ненавидящий советскую власть. Социальная драма «Заключённые».

Граф Аракчеев в историческом фильме «Суворов». Показан гладким недоброжелателем великого полководца. Причем настолько убедительно, что диву даешься как такие люди могут существовать. Хочется надеяться, что крупный государственный деятель и военный реформатор Алексей Андреевич Аракчеев, в реальной жизни был далек от этого образа.

Сыграть Гитлера в годы послевоенной разрухи. Да еще так убедительно. Решился бы не каждый актер. Военная драма «Сталинградская битва».

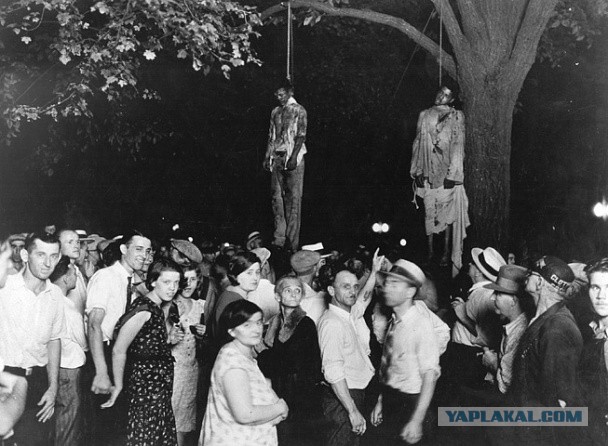

Капитан шхуны «Бетси» и бывшей хозяин «Максимки». Работорговец и пират. Которому место на виселице.

Магараджа, владелец Птицы-Феникс. Решивший сначала хитростью, а затем и силой заполучить коня «Садко». Но, не по зубам, оказались этому деспоту новгородские витязи.

Глубокомысленный циник доктор Вернер. Один из самых незаурядных второстепенных персонажей созданных Лермонтовым. Фильм «Княжна Мери». Экранизация культового романа «Герой нашего времени».

Блистательную злодейскую кинокарьеру Михаила Федоровича прервала роковая и нелепая смерть. Когда актера привезли в Институт Вишневского с приступом аппендицита. Жена запретила кому-либо кроме самого, заслуженного хирурга Александра Васильевича Вишневского, оперировать. Упертость супруги и нерешительность врачей обернулась трагедией. Когда Вишневский вернулся из заграничной командировки было уже поздно.

Меня зовут Себастьян Пэрейро. Торговец черным деревом(с)

Можете писать мне письма до востребования.

Какой грамотный торговец черным деревом!

Этого там не было.

зовите кота с лампой

нигерам запрещено входить в муниципальные здания.

белый человек должен привязать своего коня и своих нигеров на улице

им и на свежем воздухе не плохо

Вот где Пэрейро.

Путаны из Нигерии оказывали интимуслуги в Волгограде

Как сообщили интернет-газете «Кривое зеркало» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, полицейские в очередной раз выявляли незаконно находящихся на территории России. При очередном рейде они задержали двух девушек, приехавших из Нигерии.

Правоохранители выяснили, что 21-летняя и 23-летняя нигерийки предоставляли услуги интимного характера в арендуемой квартире в Краснооктябрьском районе.

Сейчас в отношении обеих девушек составлены административные протоколы по статье «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации».

Также суд вынес решение наложить на девушек штраф в размере 2000 рублей и выдворить путан из страны.

В настоящее время задержанные находятся в Центре содействия мигрантам.

Себастьян Перейро-торговец черным деревом

Дубликаты не найдены

А еще группа Male Factors написала по мотивам этого фильма веселую песенку:

Ога Stancio, спасибо !

у человека кардинально не верное восприятие мира, похоже.

Николай Иванович Новиков (1744-1818)

Николай Иванович Новиков (1744-1818).

Извлечено из Опыта Краткой Истории Русской Литературы; Записок И.В. Лопухина и Высочайших Указов 1785 и 1786 годов.

Родился 27 апреля 1744 года в селе Тихвенском, близ Москвы. Родители его, люди достаточные, дали ему первоначальное в доме своем, но весьма скудное воспитание. На восемнадцатом году возраста он отправлен был на действительную службу в Санкт-Петербург и успел там образовать природные свои способности.

Вскоре Новиков оставил (в чине Прапорщика гвардии) военную службу и занялся Литературой. В 1770 году издавал сатирический журнал «Живописецъ»; потом напечатал «Опытъ Словаря Россiйскихъ писателей», без которого исчезла бы память многих авторов Русских и История Русской Словесности лишилась бы материалов.

Переселившись в Москву, занялся он изданием «Древней Россiйской Вивлiофики», содержащей редкие и любопытные памятники Истории Российской в разных ее периодах. Сверх сего, заведены им, с позволения Правительства, типографическая Компания и первая в Москве библиотека для чтения. Взяв на откуп Университетскую типографию, Новиков умножил механические способы книгопечатания, отдавал переводить книги, завел лавки в других городах. Нередко он покупал по два и по три перевода одной книги у переводчиков для того, чтобы хороший — издать, а дурной остановить, и тем содействовал распространению полезных книг и хорошего слога.

«Прежде расходилось Московских газет — по словам Н.М. Карамзина — не более 600 экзмепляров». Новиков сделал их гораздо богаче содержанием, прибавил к политическим разные другие статьи, и, наконец, выдавал при «Ведомостяхъ» безденежно Детское чтение, которое новостью своего предмета и разнообразием материй, несмотря на ученический многих статей, нравилось публике. Число подписчиков ежегодно умножалось, и лет через десять, дошло до 4000.

Но, к сожалению, труды Новикова не ознаменованы были одним похвальным намерением приохотить соотечественников к чтению: во многих книгах, у него печатаемых, вредные правила, прикрываемые благочестием, явным образом силились овладеть умами слабыми.

В исходе 1786 года, Императрица Екатерина II повелела Главнокомандующему в Москве, графу Брюсу, снестись с Архиепископом Московским об определении, со стороны Духовенства, двух особ для рассмотрения вместе с светскими Членами Комиссии, вышедших книг из типографии Новикова и других вольных, относительно веры и для наблюдения, скрывающие в себе нелепые умствования и раскол.

Для сего назначены были от Преосвященного Платона: Богоявленский Архимандрит и Консистории Член Серапион и Знаменский Игумен, Московской Академии Проповедник Моисей, от графа Брюса Полицмейстер Годейн. Вскоре Государыня предписала (23 января 1786 года) Московскому губернатора П.В. Лопухину:

«Призвав в Губернское Правление Николая Новикова, изъяснить ему, что типографии учреждаются обыкновенно для издания книг обществу прямо полезных, а отнюдь не для того, дабы способствовать печатанию и сочинению наполненных новым расколом и обманами, к уловлению невежд. Из его же, Новикова, типографии вышло немалое количество книг, сему подобных, и потому, допросить его о причинах, побудивших к изданию тех сочинений: в каком намерении то делано было?»

Сколь ни были строги меры, принимаемые Правительством, Новиков сумел однако во второй раз избавиться от наказания; но в Апреле 1792 года, он взят был под стражу в своей подмосковной, три недели содержался столице, а потом отвезен был в Шлиссельбург, куда явился и Шешковский для допросов. В то самое время запечатаны в Москве книжные магазины и типография Новикова, и все книжные лавки.

Иван Владимирович Лопухин, друг Новикова, описывая это событие, говорит:

«Николай Иванович арестован был местным Начальством с крайними предосторожностями и с воинскими снарядами; что при сем случае остро и смешно сказал граф Кирилл Григорьевич Разумовский тогдашнему Градоначальнику, князю Прозоровскому: «Вот расхвастался, как город взял! Старичонка скорченного геморроидами взял под караул. Да одного бы десяцкого или будочника за ним послать, так бы и притащил его.»

Хотя Лопухин и старается оправдать Новикова в своих записках, но Императрица, без важных причин, не велела бы арестовать его и не заключила бы потом на пятнадцать лет в Шлиссельбургскую крепость, из которой он был освобожден уже Императором Павлом I (5 декабря 1796).

Николай Иванович провел остальные годы жизни в селе своем Тихвенском, где скончался 31 июля 1818 года.

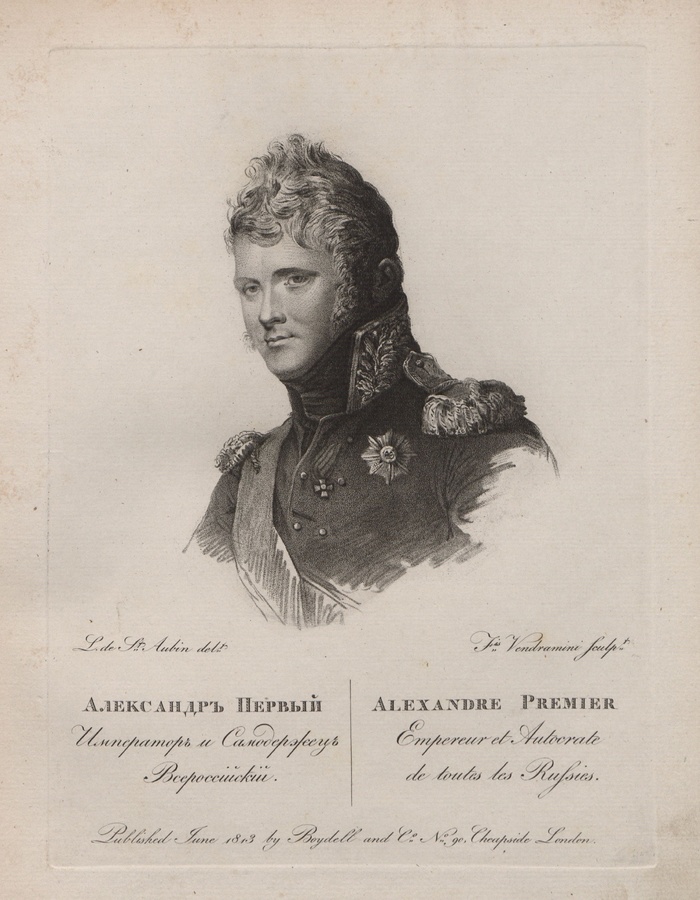

Александр Первый (гравированный портрет + краткая выписка)

Александр Первый (гравированный портрет + краткая историческая выписка).

Александр I родился 12 декабря 1777 года. Вступил в супружество с Императрицею Елизаветою Алексеевною, Принцессою Баденской 15 сентября 1793 года. 12 марта 1801 года принял престол. 15 сентября того же года — венчан на царство.

При всей наклонности к миру, ибо он любит подданных своих, увидел себя, по несчастью времени, принужденным вести многие войны вдруг и умел со славою поддержать честь своего оружия на всех своих пределах.

Между тем, в недрах своей Империи основывал госпитали и училища, ободрял везде художества и промышленность, осушал болота, изкапывал каналы, улучшал пути сообщения, уже существовавшие и на суше и на воде между различными странами пространного своего Государства, пролагал еще новые пути, обогащал великолепными памятниками свою столицу, соделавшуюся в его царствование прекраснейшим градом.

Приключения японца в Московии XVII века

Самое худшее, до чего мог додуматься типичный японец XVII века — это не измена сёгуну и не восстание против зарвавшегося даймё. Даже принятие христианства не означало бы для него фатального краха, благо в первые годы Эдо вера в мужика из Назарета еще не была под запретом. Фатальной, в случае крещённого японца Николая из Манилы, была идея проехать через Москву по пути в Рим прямо в разгар Смутного времени.

Вообще, идея отправиться в Европу принадлежит не самому Николаю (настоящее имя японца остается неизвестным). По хорошему, он был всего лишь довеском к куда более интересной фигуре — монаху-августинцу по имени Николай Мело. Этот товарищ, родившийся в Испании, а принявший постриг аж в Мексике, решил на заре 1580-х пересечь Тихий океан и нести слово Божье на Филиппинах. В это время там как раз находилась одна из крупнейших японских колоний, среди жителей которой, предположительно, и оказался наш будущий самурай. Мело стал крестным отцом и наставником неизвестного японца и решил взять его с собой на капитул ордена, созывавшийся в Риме.

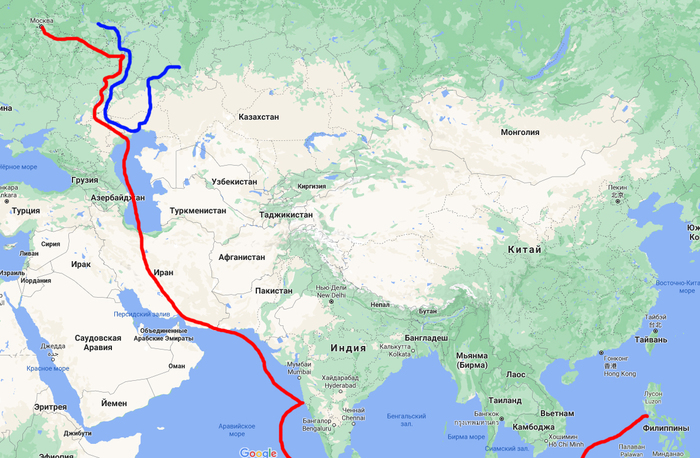

Остаётся вопрос — за каким чертом Мело понесло в Москву? Ведь были куда более удобные и безопасные способы добраться до Италии. Способы может и были, но Мело оказался удивительным неудачником. Отправившись в 1596 году из Манилы в Гоа, на месте он узнал, что последний корабль до Европы ушел как только так сразу. Чтобы не опоздать на капитул, Мело решил двинуть морем в Ормуз, также тогда бывший под контролем Португалии, а оттуда через Персию сухопутным путем дойти до Рима. Идея оказалась очень заманчивой, однако ни в 1598, ни в 1599 году Мело со своим подопечным до Рима не добрались. Что происходило с ними эти два года неизвестно, однако в 1600 году два акробата внезапно оказываются в составе персидского посольства, едущего в Европу.

Посольство это имело свои собственные цели. Шах Аббас Великий искал союзников против Османской империи и Мело оказался как раз вовремя, так как именно ему шах поручил доставить послания римскому папе и испанскому королю. Поскольку маршрут посольства пролегал по Каспийскому морю и Волге, наш монашек решил добраться до конечной точки маршрута — Москвы — и уже оттуда, через Польшу, доехать до Папского городка. В итоге до столицы Российского царства Мело добрался к осени 1600 года.

Казалось бы, всё складывалось удачно. Странники остановились в доме царского придворного врача миланца Паоло Цитадини прямо внутри Кремля. Однако на беду примерно в то же самое время у иноземного врача родилась дочь, которую некому было окрестить. В России того времени совершение католических таинств категорически запрещалось. Однако Мело, совершенно не парясь о последствиях, преспокойно окрестил девочку. Как об этом узнал царский двор доподлинно неизвестно, однако решающую роль сыграл анличанин Энтони Ширли. Этот дяденька был помощником персидского посла и свое отношение к Мело отчетливо показал в своих записках, в которых неоднократно прохаживался по августинцу. В итоге Мело вменили не только церковное преступление, но и политическое, благодаря найденным письмам шаха.

В итоге «чернеца Николая с человеком его» сослали на Соловки отбывать наказание. Весть о несчастье отца Мело и брата Николая достигла Рима и папский нунций в Польше Рангони безуспешно ходатайствовал об их освобождении. Но помощь пришла откуда не ждали. С приходом к власти про-западного Лжедмитрия I последовал указ об освобождении двух католиков. Но когда они освободились и вновь прибыли в Москву в конце мая 1606 года, Лжедмитрия уже успели свергнуть, а на престоле уселся Василий Шуйский. Пришлось Мело со своим карманным монахом вновь возвращаться в ссылку, но на этот раз в Ростов, в Борисоглебовский монастырь.

Интересно, что во время этой ссылки Мело начал обмениваться письмами с Мариной Мнишек, содержавшейся в Ярославле. Письма не особенно что проясняют в этом промежутке жизни Мело, кроме того факта, что заключенные не умирали от голода и не были окованы по рукам и ногам, как пишет об этом большинство католических источников.

В 1610 году часть монастырских заключенных, среди которых были и два наших братка, перевели в Нижний Новгород. Именно это событие и оказалось фатальным для японца Николая. К тому времени политическая обстановка в России существенно поменялась. Василий Шуйский был свергнут, появился второй самозванец, польские войска стояли в Москве, а часть боярства призывала на царство королевича Владислава. В таких обстоятельствах в Нижнем Новгороде под руководством Козьмы Минина создаётся новое ополчение.

Одной из первых его жертв оказался безобидный крещеный японец, казненный 30 ноября 1611 года.

В католической литературе это событие часто представляется как подвиг мученичества, как последствия отказа Николая от перехода в православие. Однако мы должны учитывать общую картину Смутного времени и небывалой подъем антикатолических и антипольских настроений. Отрубленная голова Николая вряд ли послужит упреком Второму «народному» ополчению, однако и позиция о том, что Мело с японцем были чуть ли не шпионами Папского престола не заслуживает одобрения.

Как это ни странно, но сам августинец выжил в Нижнем Новгороде и даже смог сбежать к Марине Мнишек и её сторонникам. Помотавшись с ней по Астраханской земле Мело, как и сама Марина, был схвачен возле Яика (Урал) и сожжен на одном из островков в нижнем течении реки.

Примерный маршрут Николая Мело. Красный — с японцем из Манилы в Москву, синий — в одиночку после побега из Нижнего Новгорода.

Источник: Накамура Ё. Японец в Московии. Возможный источник легенды о Беловодье? // ТОДРЛ. Т.50., 1996.

Кунгур – вид на город с колокольни Тихвинского храма

Город Кунгур, Пермский край.

Основан в 1663 году.

Колокольня храма Тихвинской иконы божьей матери — одна из высоких точек города. За небольшое пожертвование дадут подняться на колокольню, откуда открывается вид на город.

Колокольня снизу, имеет наклон 3,5 °.

Снято на Nikon D7200 в ноябре 2020 года.

Железнодорожье глазами пассажира #4. Сказки изумрудного леса

Автор: Анна Корбайн.

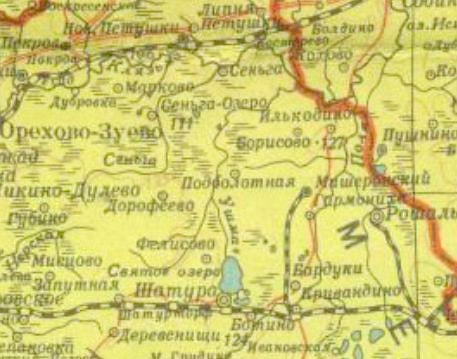

Продолжаем серию историй о железнодорожье востока Московской области, и сегодня поговорим о линии Кривандино-Мишеронский.

Строительство этой ужд в Подмосковье случилось в 1912 году, и это была как раз та самая линия, являвшаяся крупнейшей электрифицированной узкоколейкой в Российской империи (и нет, трамвай мы учитывать не будем в силу того, что это некошерно по отношению к жд!). Впрочем, в этом месте вообще электрификация жд случилась впервые на территории нынешней Московской области (за исключением коротких внутризаводских путей): железные дороги общего пользования смогли похвастаться этой величайшей вещью лишь в 1929 году в лице участка Москва-Мытищи нынешнего Ярославского направления.

Однако в 1926 году провода над этой линией убрали, о причинах чего можно лишь догадываться. Электровоз, обслуживавший линию, долгое время выполнял роль мебели под навесной крышей Мишеронского завода, но сохранить для истории его не смогли: он был отправлен, что называется, «на гвозди».

В 1961 году, когда СССР начал осваивать космические пространства, на Земле вспомнили, что можно бы перешить железную дорогу между Мишеронью и Кривандино на стандартную колею, чем, собственно, и начали заниматься. И уже к концу 1962 года Кривандино и Мишеронский соединяло сквозное движение по колее шириной 1520 мм, а рельсы узкой колеи были демонтированы.

По состоянию на ноябрь 2008 года грузовое движение на линии еще сохранялось: не каждый день, но время от времени, локомотив перевозил все необходимое, но уже не в Мишеронь, а на асфальто-бетонный завод в Бордуках. К слову, и в 2021 году приемо-отправочный путь при этом заводе еще можно увидеть в окне автобуса, курсирующего между Шатурой и Мишеронским.

Были там и промежуточные станции, например, Ложкова Сторожка, останки которой попались на пути походникам, поделившимся со мной фотоматериалом.

По состоянию на 2013-2021 годы линия мертва и представляет собой остатки былой роскоши в виде насыпи посреди шатурских лесов да болот.

Фото: Александр Горячев (@archeolog), май 2013.

Подпишись, чтобы не пропустить следующий рассказ! Он будет скоро)

Древняя деревянная церковь, Красная Ляга, Россия. Церковь была построена в 1655 году

Как я попал служить в армию в 25 лет и что я там делал

Доброго времени суток, уважаемые пикабушники. Имею желание поделиться своей историей и опытом выживания в столь суровом месте как армия РФ. Наливайте чаек и приготовьтесь к погружению в глубину наших глубин.

Не знаю будет ли кому-то интересно, да и не совсем соответствует тематике данного сайта, но возможно кому-то из вас будет интересна моя личная история. Скажем так это был не очень продолжительный период в моей жизни, но весьма насыщенный, в первую очередь тем, что до того как попасть в армию я весьма смутно и зачастую совершенно не верно представлял себе ее устройство, суть, ну и вобще что это за зверь такой.

Сейчас будет немного предыстории. В 22 года я закончил универ, в планах на жизнь у меня армия не значилась совершенно, потому я решил обмануть систему поступив в аспирантуру на очную форму обучения. Как уже ясно стать кандидатом наук мне не удалось. Помешала полная неопределенность в области научных интересов и как следствие отсутствие диссертации к моменту защиты. Получил просто бумагу о том, что там числился и все. Это не говорит, что я совершенно ни чем не был занят, просто не получилось совместить работу и учебу. Аспирантура это даже не учеба, а весьма специфичная такая штука, где ты в общем то должен по идее преподавать, вести семинары, набирать материал, писать статьи в ВАКовские издания, быть вовлеченным в жизнь ВУЗа, чем я разумеется не занимался от слова совсем.

На момент моего «окончания» аспирантуры я уже имел определенный опыт работы, 2 кредита, кучу прочих обязательств и планов и даже работу в должности цельного замадиректора в одном общеобразовательном учреждении с кучей разных должностных головняков.

Но. это никоим образом не помешало военкомату в один прекрасный момент прислать мне предложение явится на медкомиссию, а через месяц направить мне повестку с призывом явится в урочный час для отправки на призывной пункт. Предложение разумеется добровольное.

Так как мои координаты военкомату были хорошо известны, дело происходило в небольшом поселке, да и работаю и родителей моих знают, я решил будь что будет. Только директор моей школы пыталась что-то порешать за меня, перед окружным военкомом, но система была непреклонна и родные края мне все-таки пришлось покинуть в ноябре 2013 года.

На призывной пункт нас районный военком в составе человек 6 наверное. Моими незадачливыми товарищами являлись в основном вчерашние школьники, которым едва стукнуло по 18 лет. Естественно я на их фоне выделялся. Все-таки с кем-то у меня было и 6 и 7 лет разницы на тот момент.

Впрочем, впоследствии это было не очень то заметно. Армия всех уравнивает даже уже тогда, когда ты еще не в армии.

Перед тем как убыть на призывной пункт, я постарался изучить что меня ждет. Принял решение не ехать в хорошей одежде, купил дешевый кнопочный телефон для связи с родными, взял свою банковскую карту, немного еды на дорогу, ну и мыльно-рыльное.

Честно говоря, практически до самого последнего момента у меня была надежда, что меня то эта напасть обойдет стороной. В первую очередь потому, что слишком уж неясным представлялось провести год не платя кредиты. На призывном пункте все призывники в обязательном порядке проходят еще одну медкомиссию. Я уповал на свое плохое зрение (- 3,5 диоптрия на оба глаза — зоркий как крот) Что окажусь негодным для службы и меня пронесет и на этот раз. Но не фартануло.

На призывном пункте я был четыре дня. Думаю, что имеет смысл описать это местечко поподробнее. В общем то это ни что иное как воинская часть, с казармами, штабом, клубом, столовой и зарядкой по утрам (правда на территории казармы) и даже чепком. Персонал там составляли в основном контрабасы. Есть и офицерский состав, для работы с личным составом.

Единственное отличие от настоящей армии в том, что находясь там ты еще гражданский человек, но живешь ты уже по воинскому уставу. Также, как и в армии есть распорядок дня. Подъем, зарядка, умывание, заправка кровати, завтрак, потом занятия до обеда (которые заменяло прохождение медкомиссии либо просто сидение в казарме), обед, хождение вокруг казармы (типа занятия по строевой подготовке), ужин и отбой.

Кто-то там проводит всего 2-3 дня перед тем как убыть в расположение своей части, а кто-то чалится там по месяцу. Тут уж как повезет. Надо понимать, что находясь там, покинуть это место самовольно уже нельзя. Территория огорожена забором, всего 1 КПП (контрольно-пропускной пункт) для входа-выхода. Вобщем армия как она есть.

По прибытию в это преддверие ада (как мне тогда казалось) нас досмотрели на КПП. Изъяли весь запрет (колюще-режущие предметы, многоразовые бритвенные станки, кое какие личные вещи тоже попадают под запрет, всю портящуюся еду, сигареты). Изымают разумеется скорее всего для личного пользования. Так как я не курил, мне было проще чем многим. Впрочем, на территории призывного пункта был ларек где можно было все это купить, как и водиться сильно задорого.

Народ на призывном пункте предельно разнообразный как по возрастному составу, так и по национальному. Так я убедился в реальной многонациональности нашей необъятной Родины на примере своего призывного пункта. Очень, очень дохрена выходцев из солнечных кавказских и среднеазиатских республик. Причем выглядели они в 18 лет так, примерно также, как и я в свои 25. Как не странно, все говорили по-русски. Гыр-гыр я не слышал, ну или может и было такое, но не запомнилось. Отличались также товарищи призывники и образовательным уровнем. Много было, как и вчерашней школоты, так и тех, кто уже чего то там позаканчивал. До того, как туда приехать, я считал себя самым неудачником из всех присутствующих, однако уже находясь там пришло осознание того, что я не один такой. Радостно.

Народ подвозили туда ежедневно, в этом я убедился на второй день пребывания в этом дивном месте. Которое скорее по уровню организации и колориту собранных в одном месте парней больше напоминало лагерь беженцев. Тогда же я познакомился и с Владом, парнишка 23 лет от роду, тоже после ВУЗа, так же, как и я очкарик, не понимающий, чего тут собственно происходит и чего от нас всех хотят. Видимо это выступило своеобразным триггером для него. Типа – вот, это свой чувак. С этого времени я перестал ощущать себя подобно кошке, запертой в клетке с особо активными приматами. Теперь мы оба были кошками.

Медкомиссия проходила в этот же день, причем по какой-то причине прогнать по врачам решили всех за один день. Картина такая – толпа молодых парней в одних только трусах и тапочках вдоль коридора больницы. Коридор представлял собой длинную кишку, устеленную красным ковровой дорожкой на которой топились голые бритые парни. И это весь день. Запах соответствующий был, надо сказать.

По итогу ВВК (военно-врачебная комиссия) решила, что я здоров как Джон Рембо и могу хоть сейчас бежать маршбросок и крушить супостатов сотнями.

На третий день на территории призывного пункта материализовались люди с погонами, которых раньше не было там, а на плацу перед казармой показались новые сержанты. Приглядывали за нами, пытались общаться и командовать. Это говорило о том, что приехали «покупатели» из разных частей и периодически стали попадать в поле зрения еще ничего непонимающих призывников, своим появлением вызывая среди них определенную тревогу. Человеку тяжело менять привычный уклад жизни, а тут – все новое и постоянный стресс от неизвестности. И ты понимаешь, что скоро все изменится еще круче. От этого начинаешь жестко тупить.

Я уже не помню, как проходила встреча с покупателем. Вроде как человек по 15 нас приглашали в кабинет, какое-то подобие школьного класса представлявший. Там офицер сидя за столом вызывал каждого по одному ну и каждый должен был что-то рассказать о себе – где родился, учился, кто по жизни, дружишь ли со спортом, чего умеешь и прочая, прочая. Параллельно старший лейтенант сухо презентовал часть откуда прибыл. Его слова ни о чем не говорили мне лично, но я помню, что произвел он впечатление человека адекватного. Вроде б как меня туда взяли и без моего согласия, но и без какого-либо сопротивления. Было типа так:

— будешь служить у нас, у нас часть хорошая.

Как было получено согласие, после обеда меня и еще несколько человек повели на какой-то склад получать вещмешки и форму. Параллельно с этим мы сдали нашу гражданскую одежду, окончательно перестав быть свободными людьми, неотвратимо превращаясь в сынов отечества. Свою одежду и обувь пакуешь в пакет и пишешь адрес куда ее по идее должны передать. Ну и все. По факту, как я понимаю, ни куда ничего не передает, а скорее всего либо выбрасывают, либо как-то пилят между собой этот хабар контрабасы, работающие на призывном пункте. По крайней мере мои родители ничего от меня не получили. Единственное что было мне жалко, так это свою зимнюю обувь.

Когда получаешь форму есть небольшая вероятность того, что тебе даже подойдет то, что тебе дадут. Мне вроде бы даже подошло. Как правило в армии всего два основных размера: слишком маленький и слишком большой конкретно на тебя. Так что обычно солдаты себе форму ушивают, о чем стало известно несколько позже.

Это был четвертый день. На следующее утро, я и еще пара десятков моих товарищей, включая Влада, получив коробки с ИРП (индивидуальный рацион питания, в народе – сухпай) соблюдая некое подобие строя сели в автобус до ж/д вокзала.

Шел ноябрь, предстояла долгая дорога до Питера.