- Секреты и особенности промысловой охоты

- Особенности современной промысловой охоты

- Промысел в Восточной Сибири

- Промысловая добыча соболя

- Подготовка к охоте

- Промысел в Западной Сибири

- На кабана

- На лису

- Промысел на Урале

- Видео

- Охотник – древнейшая профессия

- Обязанности профессии охотник

- Требования к профессии охотник

- Место работы и условия труда

- Где выучиться профессии охотник?

- Разряды профессии охотник

- Охотник промысловый 4 разряда

- Охотник промысловый 5 разряда

- Личностные качества профессии охотник

- Охотник-промысловик

Секреты и особенности промысловой охоты

Занятие охотой известно еще с доисторических времен. Она была и средством пропитания, и самой большой страстью мужского населения. С развитием человечества стали меняться ее способы и цели. На сегодняшний день промысловая охота сменилась на любительскую или спортивную. Широкое распространение получил охотничий туризм, благодаря чему начали развиваться охотничьи хозяйства. Но в некоторыех регионах промысловая охота остается актуальной и на сегодняшний день.

Особенности современной промысловой охоты

Промысловая охота – это рациональное использование животных для получения от них максимальной экономической выгоды, не нанося ущерба воспроизводству потомства. Целью ее является выслеживание, и добыча хищных зверей, получение мяса и ценных пушных шкур. Для охотников промысловиков это занятие стало не только развлечением, в ходе которого проверялась их сноровка и выносливость, но и источником хорошего дохода.

В настоящее время промысловой охотой разрешено заниматься юридическим лицам и частным предпринимателям, получившим лицензию. Промысел производится в специально отведенных угодьях в сезон, который четко установлен законодательными органами. Наиболее распространенными промысловыми районами является Урал, Дальний Восток, Сибирь, Поволжье.

Промысел в Восточной Сибири

Охота в Восточной Сибири с давних времен является основным занятием, а в районах с малочисленным населением она является источником пропитания и заработка средств существования. Широкое распространение получила любительская охота, которая является не только развлечением, но и дает возможность заготовить достаточное количество мяса.

Объектами становятся кабаны, лоси, косули, изюбры, медведи, зайцы, а так же различные виды водоплавающей и лесной дичи. Промысловая охота ведется на соболя, горностая, белку. Охотники промысловики образуют артели, занимающиеся заготовкой пушнины.

Промысловая добыча соболя

Соболь — хищный зверек, являющийся предметом промысла благодаря своему ценному меху. Обитает в темнохвойной тайге. Может существовать в суровых условиях, имея хороший иммунитет к заболеваниям. За 10 часов преодолевает расстояние до 12 километров. Корм для пропитания добывает в основном ночью или ранним утром, а днем соболь отдыхает.

Зверек имеет очень чуткий слух и мгновенно реагирует на лай собак или выстрелы. Если его неосторожно разбудить, приблизившись близко, он мгновенно бросается наутек. И подстрелить его практически невозможно. Широкими скачками соболь убегает сначала по земле, а затем забирается на дерево и перемещается по веткам, пока не найдет в дереве дупло.

Охотник вырубает часть дерева, образуя дыру, и устанавливает на выходе сетку. Затем, стуками по дереву выгоняет соболя из дупла, заставляя его бежать к образованному проходу. Когда зверек попадает в сетку, его необходимо сразу схватить за шею, чтобы он не укусил за руку. При этом шкурка зверька остается без повреждений. Так же соболя добывают с помощью капканов и самоловок.

Незаменимым помощником в промысле на соболя является лайка. Она значительно повышает шансы на успех. Данная порода собак отличаются выносливостью и могут длительное время преследовать добычу и предупреждать хозяина о том, что обнаружила соболя. Умение и чутье передается у таких собак на генетическом уровне, поэтому такие собаки ценятся очень дорого. Дрессируют собак с детства, приучая их, и плавать в лодке, и находить в лесу кратчайший путь.

Подготовка к охоте

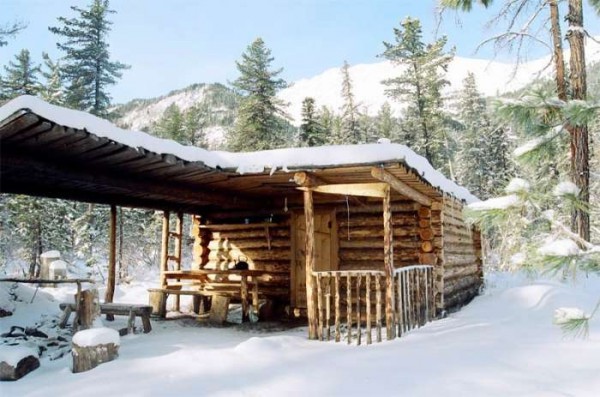

Продолжительность охотничьего сезона от 5 до 6 месяцев. Поэтому охотники промысловики к подготовке подходят очень серьезно. До начала сезона необходимо подготовить зимовье, расчистить к нему подходы и завезти продукты. Учитывая, что территория обитания соболя достаточно велика, помимо капитальной зимовки охотнику нужно позаботиться и о промежуточных стоянках.

Для собаки строят специальную будку, внутри которой настилают сено, завешивают вход плотным материалом и заваливают ее снегом, оставив только проход для собаки. Внутри такой будки должно быть две миски – одна для воды и другая для еды. Собаке необходимо один раз в день давать теплую есть теплую пищу.

Особое внимание следует уделить выбору вещей. Их должно быть два комплекта. В комплект должны входить: куртка, свитер, брюки. Это даст возможность сменить одежду, в том случае, если она промокнет или испортится. Не лишним будет и термобелье, которое послужит хорошей защитой от холода в зимний период.

При выборе обуви нужно учитывать сезон промысла. В зимний сезон не обойтись без валенок или унтов. Эта обувь незаменима в дальних переходах.

Обязательно наличие теплого спального мешка и палатки. Палатка должна быть непромокаемой. У каждого охотника при себе обязательно должен быть компас, GPS навигатор и сменный аккумулятор. Мощный фонарь с комплектом сменных батареек.

Главными инструментами в тайге являются топор и нож. Инструменты должны быть прочными, острыми и практичными. Топор должен быть один для рубки деревьев, другой для повседневного использования. Нож должен быть универсальным и прочным. Инструментов, как и одежды лучше иметь по два. Необходимо проверить оружие, петли, капканы и боеприпасы. Подчас выживание в Сибири зависит от наличия достаточного количества патронов.

Не каждый сможет провести в суровых условиях несколько месяцев. Таежная жизнь под силу лишь профессионалам, обладающим силой духа, железной дисциплиной, терпением и выносливостью.

Промысел в Западной Сибири

Промысловая охота в Западной Сибири нацелена на регулирование численности животных. Способ напрямую зависит от выбора животного, на которого она ведется. Групповая охота подходит на косулю или лося. При таком способе добычи нужны загонщики, стрелки, разводящие и обязательно человек, руководящий группой. При групповом промысле очень важны дисциплина и четкие, слаженные действия каждого члена группы.

На кабана

На кабана обычно охотятся методом облавы или загона.

При добыче кабана методом загона загонщики выгоняют кабана на цепь стрелков. В этом случае загонщиков должно быть несколько человек. Тогда, как для метода облавы, достаточно и одного загонщика, чтобы выгнать кабана на стрелков. Но в этом случае стрелков должно быть несколько. Размещаться они должны на возвышении, чтобы иметь хороший круговой обзор. Очень важную роль играет маскировка. Она должна соответствовать цветовой гамме окружающей среды. Если промысел производится в зимний период, то одежда стрелка должна быть белой. В летний период одежда должна быть темно зеленого или черного цвета.

На лису

На лису обычно охотятся с собаками.

Для этой цели исключительно подойдут такие породы собак, как гончая, борзая и норная. Возможна добыча лисы и при помощи капканов. На лису лучше начинать охоту ранним утром. При добыче лисы с помощью норных собак охотник должен обладать осторожностью и выдержкой. Если лиса слышит шум, то забивается глубоко в нору. Охотник снимает с собаки поводок и ошейник, и когда собака уходит в нору, выбирает место шагах в двадцати от отнорка и выжидает появления лисы, приготовившись к стрельбе.

На боровую дичь охотятся ранним утром, когда глухарь собирает песчаные камушки. Белка в это время тоже занята сбором припасов.

Профессиональная охота в Западной Сибири производится также на бурого медведя, северного оленя, снежного барана, горного козла.

Промысел на Урале

Охота на Урале дает возможность охотникам пополнить свои трофеи. Это может быть бурый медведь, северный олень, лось, горностай, лиса, волк, косуля. А так же пернатые – беркут, орлан. Трофеи, добытые на Урале, очень высоко ценятся.

В целом промысловая охота в Сибири и на Урале пользуется заслуженной популярностью не только у охотников, но и у туристов. Кроме того, туристам предлагаются увлекательные охотничьи туры. Именно поэтому начинающие охотники, не желающие проверять на собственно опыте принципы выживания в Сибири, отправляются за трофеями именно в составе такого тура.

Охота в этих местах — это отличный шанс почувствовать себя настоящим таёжным отшельником, насладиться красотами природы, увлекательной травлей зверя и получить заслуженные трофеи.

Видео

Видео раскрывает интересные подробности и секреты промысловой охоты.

Охотник – древнейшая профессия

Первобытные люди начали охотиться на диких животных, чтобы обеспечить себя едой, одеждой и орудиями труда. Шкуры, перья, кости, рога – все это использовалось и находило свое применение.

С течением времени, развитием хозяйства значение охоты, конечно, уменьшилось, но никогда не отходило на второй план. Сейчас у охотников со специальным образованием и соответствующей лицензией совершенно особая задача.

Современный охотник – это специалист, который служит на охотничьих промыслах и несет ответственность за регулировку популяции различных видов диких животных.

Обязанности профессии охотник

В перечень обязанностей охотника промыслового входит следующее:

поддержание исправности необходимого рабочего инвентаря, проведение профилактических проверок;

при необходимости самостоятельно изготавливает необходимые самоловные орудия;

проводит обход вверенной ему территории, составляет маршруты;

при обнаружении раненных или больных животных оказывает им медицинскую помощь;

осуществляет отстрел зверей и птиц, согласно производственному заданию, может также проводить отлов.

Для того, чтобы грамотно выполнять все поставленные перед ним задачи, охотник должен знать:

принципы ориентирования на местности;

вида животных, которые обитают на вверенной территории, их особенности, поведенческие реакции;

визуальное проявление основных болезней диких животных (например, бешенство);

экологические черты охотничьих угодий;

принципы дальнейшей работы с пойманными или убитыми животными;

нормативные требования по оказанным услугам;

правила оказания первой медицинской помощи;

принципы противопожарной безопасности и работы с огнем на лесной территории.

Перед тем, как приступить к работе, охотнику необходимо пройти профилактический медицинский осмотр. К службе не могут быть допущены специалисты в плохом самочувствии, а также лица, находящиеся в алкогольном или наркотическом опьянении.

Источник фото freepic.diller/freepik

Требования к профессии охотник

Для того, чтобы работать охотником, необходимо иметь навыки по использованию охотничьего оружия, а также иметь соответствующее разрешение на него. А для того, чтобы его получить, охотник должен пройти медицинское освидетельствование.

Так, медицинскими противопоказаниями к получению разрешения на ношение огнестрельного оружия являются:

заболевания нервной системы;

наличие алкогольной или наркотической зависимости;

проблемы со зрением или слухом.

Иными словами, кандидат на такую должность обязан обладать крепким здоровьем, хорошей физической формой, выносливостью, а также отличным зрением.

Место работы и условия труда

На самом деле, вопреки распространенному мнению охотники могут работать не только в охотничьих хозяйствах и угодьях. Его знания и навыки могут пригодиться в звероводческом хозяйстве, заповеднике, сафари-парке, научно-исследовательском центре по изучению животных. Поэтому вариантов трудоустройства и, как следствие, графиков работы достаточно много.

Кроме того, бывшие охотники легко переходят на позицию егерей и охотоведов. По сути обязанностей – это родственные профессии.

Но так или иначе охотник почти все свое время проводит в лесу, поэтому довольно часто условия его работы бывают крайне некомфортными. Чтобы работать охотником на промысле, нужно по-настоящему любить природу и иметь азарт от охоты.

Где выучиться профессии охотник?

Готовят охотников в средних специальных образовательных учреждения по направлению «Охотоводство и звероводство», также подобное направление представлено и в высших образовательных заведениях сельскохозяйственного направления с факультетом охотоведения. Поэтому специалист может получить как базовые знания, так и углубленную подготовку.

Кроме того, многие охотничьи хозяйства готовы принять на работу сотрудников без профильного образования и обучить азам профессии на практике. Но в этом случае необходимо иметь в виду, что вопросами приобретения разрешительной лицензии на оружие и получением навыков по его использованию необходимо будет заняться самостоятельно.

Разряды профессии охотник

У специальности охотник промысловый есть несколько уровней квалификации.

Охотник промысловый 4 разряда

Имеет право заниматься отстрелом зверей и птиц для создания экспонатов.

Охотник промысловый 5 разряда

Занимается не только отстрелом, но и отловом. Также он занимается различным охотничьим инвентарем.

Личностные качества профессии охотник

Для того, чтобы работать охотником в первую очередь необходимо любить данный род деятельности и понимать, насколько важно подходить к охоте ответственно. Кроме того, кандидату на должность стоит обладать еще целым набором качеств:

Охотник-промысловик

Как-то вечером, мы с Анатолием Можаровым (главный редактор охотничьего журнала «Магия настоящего САФАРИ») обсуждали по телефону варианты интервью в ближайшие номера журнала. Обсуждение было принципиальным: браться или не браться за интервью с губернаторами Уральского региона, вектор проблемных вопросов, интересные темы для формата журнала и тому подобное. Поразмышляли в слух, до технологии дело не дошло… Решили взять паузу и ещё подумать, но спустя несколько дней, неожиданно для меня напомнил о себе очень интересный человек, не сенатор, и не губернатор, а охотник-промысловик с тридцати трёх летним стажем — Казанцев Юрий Александрович, ныне пенсионер из г. Мамакан (Бодайбинский район Иркутской области).

В наше время для большинства россиян словосочетание охотник-промысловик ассоциируется с таежными отшельниками, аборигенами, коротающими свой век в глухой тайге или в тундре вдали от цивилизации. Сколько сейчас охотников-промысловиков? Жива ещё эта профессия и сколько ещё ей суждено просуществовать?

Совсем недавно незаметно прошло рядовое, на первый взгляд, событие. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации приказом от 04.06.2018 года № 365Н утвердило профессиональный стандарт «Охотник промысловый». Официальным разработчиком стандарта является ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт охотничьего хозяйства и звероводства имени профессора Б.М.Житкова, г. Киров.

С Юрием Александровичем я познакомился несколько лет назад не случайно. Это человек интересной судьбы, с широким кругозором, интересный собеседник и хороший рассказчик. Бесед у нас было несколько и с первого же разговора стало понятно, что всё рассказанное в одно журнальное интервью никак не уместится. Здесь я решил выложить все рабочие материалы наших бесед, так как только незначительная часть из них подойдет для журнального формата.

— Юрий Александрович, расскажите несколько слов о себе, как Вы оказались в охотниках-промысловиках?

— Родился я в Челябинске 12 октября 1940 года. Детство было тяжелое, отца забрали на фронт, мама была ветеринаром и чтобы как-то выживать перебралась с детьми в деревню. В ноябре 1942 года она заразилась сибирской язвой при вскрытии больной лошади, болезнь была скоротечной… Через неделю после смерти мамы отец погиб под Ржевом. Остались мы с сестрой одни, но так получилось, что войну пережил только я из всей нашей семьи. Работать я пошел с 16 лет, тянулся к знаниям, любил книги читать и в юности заболел романтикой таёжных рассказов В.К. Арсеньева «Дерсу Узала». Я тогда твердо решил, что буду охотником-промысловиком. В семнадцать лет я уехал работать в тайгу, год до армии работал в Туве, побывал на Дальнем Востоке, присматривался. После армии вопрос о профессии уже не стоял.

— А как Вы оказались в витимской тайге?

— В 1961 из армии я написал письмо в Иркутский Облпотребсоюз, в котором изложил желание работать штатным охотником, мне пришел ответ с предложением работать в любом из четырёх КЗПХ Иркутской области на выбор. В то время было специальное постановление Совета Министров СССР о демобилизации лиц, проживающих в отдаленных районах (более 150 км от железной дороги) вот я выбрал самый дальний коопзверопромхоз и подал рапорт командиру, что мне необходимо выехать в Бодайбо для трудоустройства на постоянное жительство. Двенадцатого октября 1962 года, в день объявления готовности номер один в войсках СССР в связи с Карибским кризисом меня демобилизовали, а 24 октября я уже прибыл в Бодайбо для устройства на работу.

— И сразу Вам определили участок?

— Да, первый сезон я охотился с напарником, Юрой Жихаревым, он был спецпоселенец. Забавная история: Юру на два года высылали за браконьерство из чунской тайги в бодайбинскую. В первые два года я рыбачил на озере Нитчатка, четыре месяца (июнь-сентябрь) рыбалка, пять месяцев (октябрь-февраль) охота, с марта по май, пока ледоход не пройдёт, я был свободен. На новый год, бывало, выходил ненадолго. С 1968 года мне отвели участок по Витиму, где я и проработал вплоть до 1995 года. В первые годы летом на озере Орон рыбачил. Я четыре года был там один, сам себе хозяин, ловил сига сетями, рыбы очень много было и мы заготовкой сига занимались в больших объёмах на реализацию. Озеро Орон (в переводе олень) очень красивое и интересное, северо-западная часть его котловины замыта Витимом, получается, что раньше Витим пересекал само озеро, теперь эта часть котловины занесена вековыми наносами песка и ила – это такая долина километров 30 длинной. Подпитывает озеро река Сибихта, кстати, на всех топографических картах название неправильное – Сигихта. Это геодезисты исковеркали местное название на слух, видимо решили, что это так сиговая река должна называться. Вообще сибихта это тунгусское название оленьей травы, возможно по долине реки раньше ценные пастбища для оленей были.

— Большой был охотничий участок?

— Да территория для одного охотника большая. Южная граница по Витиму, порядка 40 километров — на любой карте мира видна эта витимская излучина. Западная граница была от верховий до впадения реки Шактольня в Витим, восточная от устья реки Амалык до верховий, потом территория уменьшилась после создания заповедника. В мой участок входили долины рек Маймаштак, Черная и Кипятная от устий до верховий.

— Как такую территорию промыслом Вы осваивали?

— Подготовка к сезону начиналась с конца сентября — начала октября, дрова заготавливал, ремонтировал избушки, рыбачил, наживу для капканов готовил. Числа с 15 октября начинал ставить капканы. Капканный лов и охоту с собаками начинал одновременно, собак было две, иногда три. Начинал я сезон на Шактольне там, в верховьях, снег раньше выпадает, к концу ноября уже снега много бывало. Обычно после числа 25 ноября я уходил на Черную речку, где снега меньше всегда. С января только самоловный промысел был. Выходил из тайги 1 марта. Основной объект промысла всегда был соболь, белки в тех угодьях мало было. Лисица, колонок и горностай также в заготовках были, но незначительное количество.

— Собак местных использовали?

— Нет, собак в основном брал из Байкальского питомника (Култукский КЗПХ). Хороший был питомник, в хорошие годы там было до ста сук и около 20 кобелей. Притравка была по медведю и кабану. В 1992 году летом они всех собак уничтожили, мы с другом хотели его приватизировать – не успели деньги собрать, я даже кредит оформлял специально, жаль очень, столько многолетних результатов племенной работы пропало так бездарно.

— А сколько в то время в коопзверопромхозе было штатных охотников?

— Нас было около ста человек, а вместе с охотниками-любителями (сезонниками) до 800 человек в сезон охоты доходило. В то время действовало специальное постановление Совета Министров СССР о неоплачиваемом отпуске для охотников-любителей заготовщиков дикой пушнины, независимо от места работы. Причем при советской власти доход от реализации пушнины для охотников-любителей шел в зачет пенсионных отчислений, как и по основному месту работы.

К слову о последних инициативах правительства об увеличении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин, раньше охотники-промысловики имели право выхода на пенсию в пятьдесят лет. Это с учетом пяти лет северных и пяти лет для профессии повышенного риска. Кто же из штатных охотников сейчас до 65 лет по тайге доходит, это не реально в нашей профессии, хоть какое здоровье имей. Далеки эти реформаторы от реалий жизни простых людей в сибирской глубинке. Шуму сейчас в прессе и по телевидению в этой связи много, но в 2002 году, совсем незаметно, уже прошла пенсионная реформа, которая ударила по сезонным рабочим: охотникам, старателям и им подобным. Получилось, что у работника имевшего 25 лет трудового стажа на промысле, в расчет принималось только три месяца в году! Это сколько охотнику промысловику нужно работать, чтобы получить трудовую пенсию даже в 60 лет? Тогда пострадали все, кто не имеет постоянной занятости круглый год на сибирских и дальневосточных промыслах, всё прошло тихо и незаметно.

— Из аборигенов штатные охотники тоже были?

— До 1957 года в заготконторах штатных охотников не было. Когда заготконторы реорганизовали всех местных якутов и тунгусов загнали штатными охотниками в коопзверопромхозы. И те и другие охотились, конечно, испокон веку, но охотились они только с собаками. Пока снег позволяет они охотятся, собаки перестали ходить, они бросали охоту. До советской власти они ясак, платили, но ведь в основном они были оленеводами. Причем, они всегда охотились, только на оленях, собак отпустят и едут верхом. В советское время у нас в промхозе много разных смешных историй было, снега большие выпадут, собаки не идут, все местные домой возвращаются, начальство их начинает обратно в тайгу загонять на капканный лов, они послушно соберутся все на одном участке и неделями в карты играют, не любили они самоловный промысел. Этим промыслом триста лет занимались только русские мужики.

Кстати история образования Баргузинского заповедника в царской России с этим тоже связана, так как с незапамятных времён та обширная территория была родовыми землями малочисленных эвенков, им же ясак нужно было платить, вот они и сдавали свои угодья в «аренду» русским промышленникам из сел Баргузинской долины. Соболь там в непреступных каменных россыпях и непроходимых зарослях кедрового стланика сохранился, вот и создали заповедник. Я к слову большой противник таёжных заповедников, что там творится, я достаточно за свою жизнь насмотрелся, такого браконьерства в других заповедниках нет. Вот сам посуди, до образования Витимского заповедника на этой огромной территории (более 585 тыс. га) охотилось только два человека, которые свои участки полностью контролировали, больше никого там не было. После образования заповедника эта территория превратилась в проходной двор, там только по Витиму было три кордона, столько «охранников» развелось, причем все они охотились круглый год, кто их там, в глухой тайге самих будет проверять? Сейчас конечно не так уже, теперь другая проблема — на нищенскую зарплату туда никто работать не идет.

— А что стало с местным населением в витимской тайге?

— Аборигенов никого не осталось, хотя в 16-17 веке вся эта огромная территория до лесотундры была населена тунгусам, на всех притоках Витима и Лены жили тунгусы. Началом конца коренных народов этого региона было установление советской власти. Перепромысел соболя в тайге и запрет его добычи на них никак не отразился, тунгусы по тайге кочевали, в основном оленеводством занимались, постоянных поселений, в отличие от якутов у них не было. Так вот с установлением советской власти началось тотальное спаивание местного населения. На моей памяти было, когда при всем населении 450 человек с началом навигации в 1963 приходила баржа с 2500 ящиками водки и к началу сентября от этого груза ни одной бутылки не оставалось! Это сложно представить, но это было! Я даже собственные расчеты производил, если грубо вычесть половину населения (дети, старики, часть непьющих женщин) то на весь этот период на взрослого человека приходилось по две бутылки водки в день! Это же уму непостижимо! И это длилось десятилетиями, что от народа останется при такой политике? Раньше в Бодайбо, Мамакане, на Перевозе, везде были детские школы-интернаты для местных ребятишек, сейчас их не осталось — некого учить… Конечно, точной статистикой я не обладаю, но сейчас очень мало детей по сравнению с тем, что раньше было. Ассимиляция местного населения видимо необратимая произошла. Вот так за уши народ в цивилизацию тянули, что голову оторвали…

— Я слышал, что с баргузинским соболем в те годы что-то произошло?

— Одно время в Иркутской области прошел массовый падеж пищухи (сеноставки), по-моему, никто так и не установил в чем причина эпидемии была. Пищуха — основной корм для соболя. Достоверно знаю, что Иркутский трест КЗПХ даже организовывали отлов пищухи в Монголии для расселения и восстановления численности местной популяции. Так вот, после этого была миграция светлых ленских соболей (амурский и енисейский кряж) на север — в нашу тайгу, а у нас территория от местного, темного соболя оголилась из-за перепромысла в 1972-1974 годах.

— А что это за история с перепромыслом была?

Неурожайные годы были на орех. В период цветения стлаников в июне устанавливалась дождливая погода, которая отрицательно сказывается на опылении стланика. Для хорошего опыления нужна сухая погода. В норме неурожай раз в четыре года бывает, но в то время подряд было несколько неурожайных и голодных сезонов для соболя. Всё связано: нет ореха – мало мышевидных грызунов, для соболя тоже бескормица наступает. Это вызвало его миграцию из стлаников вниз в долины рек, где ловить его было очень просто. Несколько лет подряд добывалось до 4 тысяч соболей, мы, штатные охотники говорили и охотоведу и директору, что нужно прекращать лов, всё указывало на перепромысел. Никто нас, конечно не слушал. В 1963 году наш соболь получил золотую медаль Лейпцигской международной ярмарки, были медали ВДНХ СССР, которыми награждали промысловиков, эйфория была. Баргузинский соболь на весь мир гремел, у нас в структуре добычи 20% головки было… Три года подряд больше нормы воспроизводства добывали, потом «похмелье» наступило. После этого миграция светлых соболей была с Лены, пришлый соболь свободную нишу нашего местного занял. Получается, мы своими руками ценный кряж кончили. Сейчас тёмные соболя большая редкость, восстановится он или нет большой вопрос. Сколько понадобится времени на восстановление никто не знает.

— В последние годы антиохотничьи настроения крепнут, это, кстати, по заявлениям и разным инициативам наших отдельных депутатов Государственной Думы заметно. Что по этому поводу думаете?

— Тайгу не охотники угробят, а алчность и глупость человеческая. Вот я про соболей рассказал, послушали бы тогда нас простых охотников, может быть всё по другому сценарию прошло. Тайгу вырубают, чистейшие таежные речки золотопромышленники перегадили, рыбные запасы уничтожаются стоками.

Вот, например, создали Витимский государственный заповедник, а рыба в Ороне полностью пропала. В чем причина? В советское время в районе Чары в Забайкальском Крае военный аэродром был, в девяностые годы, когда всё рухнуло, что-то там произошло, однажды весной именно по реке Сибихте в озеро химия какая-то «термоядерная» пришла с весенней водой, вот вся рыба и передохла. Думаешь, кто-то разбирался? Несколько лет назад приезжали какие-то ихтиологи и сделали заключение, что рыбы в озере не стало, так как со одна озера выделяется метан. Это же полная ерунда! Метан там тысячи лет выделяется, а рыбы всегда много было. Понятно, что никто серьёзно не разбирался в истинных причинах, вот тебе и заповедник!

В декабре 1998 года на огромной площади в тайге, и даже у нас Мамакане, выпал ярко желтый снег, никто даже проб не взял на химический анализ, а может, взяли, но, как всегда, умолчали о результатах. Как такое колоссальное загрязнение для тайги и зверя незаметно пройдет? Вот о чем этим депутатам надо в набат бить, а не антиохотничьи инициативы раздувать.

(Обновление 14.08.2018 года, продолжение следует)