- Загадочные случаи бесследного исчезновения охотников

- Noize MC Охота текст песни, слова песни Охота Noize MC

- Noize MC — Охота текст песни

- ТАКОЙ НИГДЕ НЕ ПРОПАДЁТ

- Найдены возможные дубликаты

- Человек с тысячей правнуков. Джон Роберт Данн — шотландец, который стал вождем зулусов

- Одноглазый авантюрист. Как русский эмигрант всю войну в одиночку дурил немецкий абвер

- Черный ангел (по версии ADN)

- Александр Клягин – торговец оружием и авантюрист

- Петер Фрейхен — суровый укротитель Гренландии

- Еще один сценарий для исторического сериала. История Давыдова и Хвостова.

- Еще раз про Толстого и кутежи

- Труффальдино из Горьковской области

Загадочные случаи бесследного исчезновения охотников

Когда в густых лесах, населенных множеством диких животных, пропадают охотники, чаще всего их гибель списывают на нападение крупного хищника или несчастный случай.

Природа может быть очень коварной и даже опытные охотники подчас теряют ориентиры, подвергаются панике и погибают от голода и жажды.

Однако некоторые бесследные исчезновения охотников выглядят очень странными и подозрительными даже с учетом всех этих факторов.

Исчезновение в канадской тундре

В сентябре 2003 года 51-летний Джеймс Пи Рамбон-младший отправился на охоту со своими тремя друзьями. Они прибыли в безлюдную тундровую пустошь Кууджуак в Квебеке, Канада, чтобы поохотиться на оленей карибу.

Предполагалось, что тут они пробудут на протяжении 8 дней, остановившись в охотничьем лагере Кемп Сардин возле реки Каниапискау. Все четверо являлись очень опытными охотниками, которые на протяжении десятков лет стреляли оленей в этих местах.

Хотя местность была и правда крайне безлюдной, а до ближайшего города было 240 миль, вся группа была хорошо вооружена и имела большой запас продовольствия. Не было никакого повода волноваться и поначалу все шло как обычно.

3 сентября 2003 года Рамбон увидел большого оленя прямо на краю лагеря, ощутил сильный охотничий азарт и, схватив свою винтовку, побежал в ту сторону. Его друзья видели это, но не обратили большого внимания, так как посчитали, что Рамбон тут же подстрелит оленя и вскоре вернется с добычей в лагерь.

Однако прошел час, другой, а Рамбон не появлялся. Тогда друзья пошли его искать и почти сразу же наткнулись на тушу карибу, которого Рамбон все-таки успел подстрелить. Туша была совершенно нетронутой, а рядом с ней на земле лежала фотокамера Рамбона, а на невысоком тундровом дереве рядом аккуратно висел на сучке его ярко-оранжевый охотничий жилет.

Самого же Рамбона нигде не было видно. Все выглядело так, словно Рамбон подстрелил оленя, потом решил его сфотографировать, потом снял жилет, возможно потому что запыхался, а потом . исчез.

Первоначально друзья Рамбона сами попытались найти его. Они осмотрели все вокруг, но не нашли никаких следов охотника и никаких подозрительных деталей, которые могли бы показать, что на него кто-то напал. На земле нигде не было пятен крови и следов борьбы.

Друзья Рамбона в конце-концов вызвали полицию и те организовали поиск, прочесав 36 квадратных километров в районе лагеря Кемп Сардин. Но тоже ничего не нашли. Использовались в том числе поисковые собаки, но те даже не взяли след Рамбона.

По одной из версий, на него мог напасть медведь, однако даже самый аккуратный медведь все равно оставил бы хоть какие-то следы, к примеру ошметки одежды или обуви. Самой странной деталью оказалось то, что следы Рамбона были видны на земле от лагеря до туши лежащего оленя, а вот после их уже нигде не было видно.

Выглядело так, словно нечто очень сильное напало на Рамбона прямо у туши оленя и потом унесло его на себе. Причем не оставив после себя ни малейших следов своего присутствия. Рамбона так и не нашли.

Ушел босиком и не вернулся

В том же 2003 году произошло таинственное исчезновение Аллена Тейса из штата Миннесота. В ноябре месяце Тейс во время отпуска поехал в Монтану на реку Верхняя Миссури, чтобы поохотиться на оленей.

22 ноября он зарегистрировался в местном мотеле, заплатив наличными сразу за несколько дней, но в день выезда так и не явился. Когда его номер был вскрыт, то оказалось, что все еще вещи лежат там нетронутыми, за исключением охотничьего снаряжения. Было предположено, что Тейс пошел на охоту и там с ним что-то произошло.

Поисковая группа с помощью вертолетов довольно быстро сумела обнаружить в дикой местности возле реки внедорожник Текса, в котором лежал пустой футляр от винтовки и почему то снятые ботинки.

Последняя деталь особенно удивляла, так как других ботинок у Тейса с собой не было и казалось нелепым, что он мог самостоятельно пойти в лес босиком. при этом ничего в машине или рядом с ней не показывало, что на него могло быть совершено нападение.

Тейса нигде рядом не было видно ни живым, ни мертвым. И его следов тоже, хотя казалось бы следы босых ног у реки на влажной земле будут достаточно хорошо заметны.

Местность тщательно обыскали, в том числе проверили реку вниз по течению, может быть он утонул. Но везде было пусто и не было найдено ни обрывков одежды, ни каких-либо зацепок. В 2011 году Аллена Тейса окончательно признали погибшим.

Пропавший в тумане

В 2004 году 31-летний Джероми Чайлдресс находился на горе Траск в округе Тилламук, штат Орегон. Он участвовал в охоте на лося вместе со своим коллегой по работе Шейном Луи и его сыном Шейном-младшим.

17 октября все трое отлично проводили время на природе, наслаждаясь красивыми видами и свежим воздухом. Когда наступил вечер, они спустились с горы, чтобы собрать хворост для костра, а когда стали подниматься обратно в свой лагерь, то их неожиданно окутал густой туман.

В тумане все трое потеряли направление и несколько часов бродили в поисках своего лагеря, где стояли их палатки и машина. В какой-то момент Джероми заметил, что кажется он помнит эту группу деревьев и что за ними как раз должен быть их лагерь. Он оставил Шейнов на месте, а сам решил пойти за те деревья и проверить.

Это был последний момент, когда Шейны видели Джероми. Они простояли в тумане еще пару часов, терпеливо ожидая его возвращения, но так и не дождались. Когда стало темнеть, они не выдержали и сами пошли за те деревья. Как и говорил Джероми, там и правда стояли их палатки и джип, но самого Джероми там почему-то не было.

За ночь туман развеялся и наутро Шейны стали искать Джероми, осматривая окрестности. Но так и не нашли. Джероми Чайлдлесс пропал бесследно и даже последующие куда более тщательные поиски с полицией и поисковыми собаками не смогли найти ровным счетом ничего за исключением обертки от жевательной резинки, которую предположительно обронил именно Джероми.

Кости нашел ворон

В сентябре 2004 года охотник индейского происхождения Роберт Спрингфилд, проживающий в резервации Crow Nation Indian Reservation, отправился на охоту в горы Бигхорн в штате Монтана. В этом месте жили крупные лоси, считавшиеся хорошей добычей (Паранормальные новости — paranormal-news.ru).

Вместе с ним был его сын и двоюродный брат. 19 сентября они прибыли в место под названием Черный Каньон, который находился на земле их племени, и все шло своим ходом, не предвещая ничего неожиданного. Однако во время выслеживания лося все трое разделились с условием встретиться к вечеру в Черном Каньоне.

Все трое были очень опытными охотниками, которые хорошо знали эти леса и обладали всеми необходимыми навыками для выживания в случае чего-то неожиданного. Поэтому никто особо не беспокоился друг за друга. Но к вечеру Роберт Спрингфилд не пришел в назначенного место. Его искали как соплеменники, так и полиция, но безрезультатно.

Год спустя в октябре 2005 года другая группа охотников отправилась в горы Бигхорн, чтобы добыть лося. Внезапно они заметили крупного черного ворона, который сидел на дереве и громко кричал. Это показалось им очень необычным, поэтому они подошли к этому дереву вплотную.

Они тут же наткнулись на лежащие прямо под деревом человеческие кости с черепом. Странным образом рядом с костями лежал аккуратно свернутый пояс и два ботинка, стоящие ровно друг с другом. Рядом лежал кошелек, набитый наличностью, и мужское пальто с небольшой прорехой.

Анализ ДНК останков не проводился, так как сразу посчитали, что это кости пропавшего Спрингфилда, однако кости исследовали на предмет причины смерти и так и не смогли ее указать. Странным казалось очень многое, аккуратно поставленные ботинки, пояс с пальто, отсутствие другой одежды, пронзительно кричавший ворон прямо над костями.

Мнение автора статьи может не совпадать с мнением администрации сайта.

✦ Если вы видели что-то странное, пришлите историю нам и мы ее опубликуем ✦

Noize MC Охота текст песни, слова песни Охота Noize MC

Noize MC — Охота текст песни

Мне хотелось бы сегодня поговорить от именно о природе, которая нас окружает, как о чуде, на которое мы очень часто, как на чудо не смотрим, а наоборот, топчем её даже, уничтожаем, рубим, истре**яем, в то время, как надо относиться к ней бережно.

Да пошел ты, ёб, пошел ты.

Отпуск, работа надоело до рвоты,

Собираюсь на охоту, вооружён как солдат пехоты.

Со мною мой двуствольный ган, самогон и план,

Рядом, за рулём Запорожца сидит мой корефан.

Он накурен и пьян, я тоже убитый в хлам,

Сегодня всех зверей перестреляем мы к х*ям,

А если вдруг лесник вздумает нам портить нервы,

То его замочим тоже, нам пох*й, мы браконьеры.

Возле старого дуба тормознули тачку,

Взяли патроны, ружьё и Беломора пачку.

Растаманы здесь, хорошего от нас не ждите,

Мы на тропе войны, лесные жители молитесь!

Охотник в беде не пропадёт,

Из любой ситуации выход найдёт,

Он точно знает, для чего в лес пришёл,

И умело использует ствол.

Целый день прошлялись по лесу, в поисках добычи,

Скурили всё, что было, не осталось даже спичек,

Замучал голод, спасенья нет от насекомых.

В жопу этот лес, скорей бы оказаться дома!

Полюбому, до утра назад дороги не найти.

Куда идти? В один смешались все пути

И устали мы. Отдохнуть присели на пенек,

Вдруг вдали заметили какой-то огонек.

— Что это такое? — Да стопудово чья-то хата!

— Ладно, не гони. — Давай поспорим на мою зарплату!

Смотри, так оно и есть, посреди опушки,

Переминаясь с ноги на ногу, стоит избушка.

— Эй, слыш, чувиха! Хорош жопой к нам стоять,

Ну-ка повернись ко мне лицом, сука, твою мать!

Повернулась к нам изба, заскрипела дверью,

Кореш мой протёр глаза, закричал: Неверю!

Фигура бабки показалась в дверном проёме,

А, ну всё понятно, кто хозяин в этом доме.

— Эй, бабуля, будь добра, приюти до утра.

Ночью холодно в лесу и не прикольно нихера.

Охотник в беде не пропадёт,

Из любой ситуации выход найдёт,

Он точно знает, для чего в лес пришёл,

И умело использует ствол.

Пожрали, переночевали, восстановили силы,

Утром встали, и сказали бабушке Спасибо!

Уже собрались уходить, но не тут-то было —

Перед нашими носами дверь сама собой закрылась.

Из-за спины услышал противный бабкин голос:

— Тяжко мне тут без мужика, одолел голод —

У Кощея уж триста лет, как не стоит,

У Водяного сифилис, а у Лешого спид.

Во, ну что же делать, домой охота, как-никак.

Раздевайся бабка, всё равно с утра стояк.

Женщины и дети, пожалуйста, заткните уши —

То, что было дальше, лучше вам про это и не слушать.

Охотник в беде не пропадёт,

Из любой ситуации выход найдёт,

Он точно знает, для чего в лес пришёл,

И умело использует ствол.

ТАКОЙ НИГДЕ НЕ ПРОПАДЁТ

Салют, друзья! Хотите историю про человека необычайной судьбы? Есть одна, просто, офигенная…

Нас всех и всегда поражают люди с неимоверной авантюрностью в характере. Мы смотрим на таких людей, как на диковинку, с удивлением и лёгкой завистью. Жизнь их очень необычна, и они всегда способны выкинуть что-нибудь такое, на что у нас в жизни бы решимости не хватило. Этот пост как-раз про такого человека…

Его звали Фёдор Васильевич Кержавин, родился он в 1745 году. Детство и юность этого человека весьма не типичны для человека того времени. Родившийся в купеческой семье мальчик с самого детства стал изучать латынь и географию. Потом, он обучался в Лондоне и Париже. В 22 года он вернулся в Россию. Работал учителем в семинарии, потом работал в области архитектуры. Потом ему всё наскучило, и он вернулся в Европу, где он снова взялся за учёбу, а потом ему всё надоело и в Европе. Захотелось чего-нибудь этакого. И он, выправил себе французский паспорт и рванул на другой край света. На далёкий остров – Мартинику. Вот теперь-то и начинается самое интересное…

Ну, что же, знаний полная голова, решимости хоть отбавляй, куча полезных связей, лет всего 31. Пора бы и взяться за настоящее дело! И в 1777 году Фёдор приступает к делу. Он вкладывает серьёзную сумму денег в торговое предприятие в Виргинии. Его не останавливает даже тот факт, что Англия уже вовсю ведёт войну со своими американскими колониями, и не разрешает посторонним вести там торговлю. По поддельному французскому паспорту, нелегально, они с компаньоном 22 месяца «шерстят» по рекам Вергинии. У них всё отлично получается, денег и грузов становится больше день ото дня. Что же, пора и на Мартинику, для дальнейшего оборота капитала. Но неподалёку от американского берега их захватывает английский корабль. Людей ссаживают на прибрежный лёд, а корабль конфискуют, и угоняют в Нью Йорк.

Песня про тех, кому всегда чего-то не хватает)))

Найдены возможные дубликаты

все отлично, но вот заголовки капсом нехорошо вбивать.

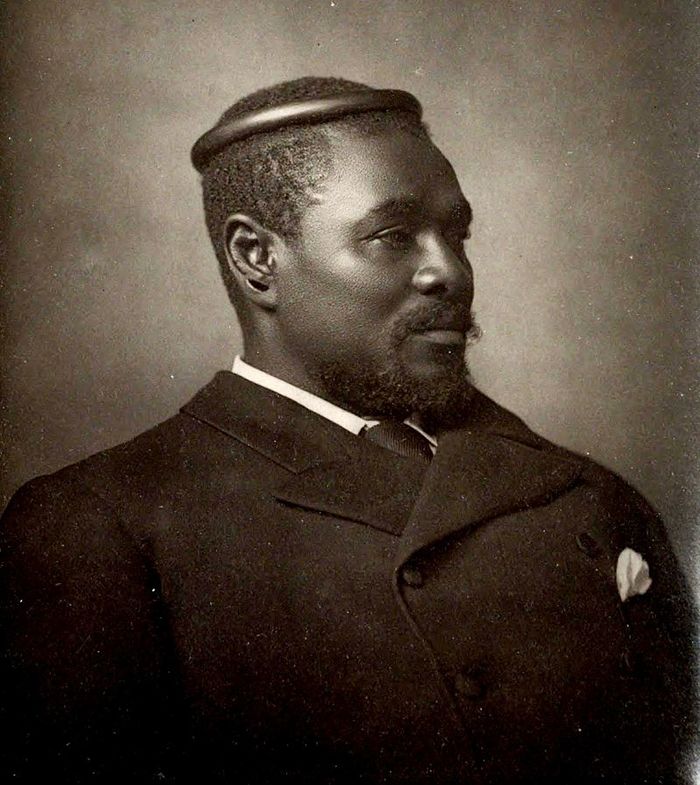

Человек с тысячей правнуков. Джон Роберт Данн — шотландец, который стал вождем зулусов

История Джона Роберта Данна поразительна и могла случиться только в XIX веке. Так же как «белый раджа» Саравака Джеймс Брук, он был проходимцем и чертовски удачливым сукиным сыном. Шотландский бродяга и сирота, охотник и прилежный школяр, он попал ко двору короля зулусов, стал его лучшим другом и получил княжеский титул. Это история о невероятной силе воли, удаче и предательстве. А также о человеке, у которого было 49 жен, 1000 правнуков — а еще он люто ненавидел слонов.

1847. Джон Роберт Данн становится свидетелем смерти отца

14-летний Джон смотрит на месиво, в которое превращается его отец Роберт Ньютон Данн. Несколько выстрелов из винтовок прошли вскользь по шкуре огромного африканского слона, не причинив ему вреда. То, что минуту назад было респектабельным гражданином Порт-Наталя и прославленным охотником за слоновьей костью, лежит под разъяренным животным, пока оно с демонической ненавистью втаптывает его в землю.

Первая же мысль, которая возникает в голове у Джона после того, как проходит ступор: «Как сказать об этом матери?». Он чувствует, он знает, что она не переживет этого. И он прав. Вскоре он останется сиротой. Один посреди чертовой Африки.

Джон Роберт Данн

Джон Роберт Данн родился в 1834 году в Порт-Дурбане. Его отец приехал в южноафриканскую колонию в поисках приключений и богатств. И он нашел их: Данн-старший охотился на слонов и прочую экзотическую живность, став одним из самых богатых и уважаемых граждан города. Он отстроил шикарный особняк с видом на Индийский океан — о большей роскоши в новой колонии можно было и не мечтать.

Все кончилось во время ненастного майского дня в 1847 году, когда во время охоты на него напал слон. Черные помощники разбежались, а Джон остался с изуродованным телом отца на руках. Известие добило и мать: она слегла с тяжелой болезнью и через пару лет умерла.

На юного Данна тут же налетела стая стервятников: подельники отца заявили, что он был должен им огромные суммы. Пришлось продавать дом и почти все имущество. 15-летний Джон Роберт Данн остался за главу семейства: ему и трем его сестрам попросту было нечего есть.

В каком-то смысле Джон отомстил одному из обидчиков: он убежал в буш вместе с 15-летней Катериной Пирс, дочерью управляющего его отца. Она была экзотической красавицей — наполовину шотландка, наполовину малайка — и оказалась настоящей боевой подругой.

Вместе они скитались по зулусским пустошам и охотились на дичь. Вырученных денег едва хватало на то, чтобы обеспечивать сестер Джона.

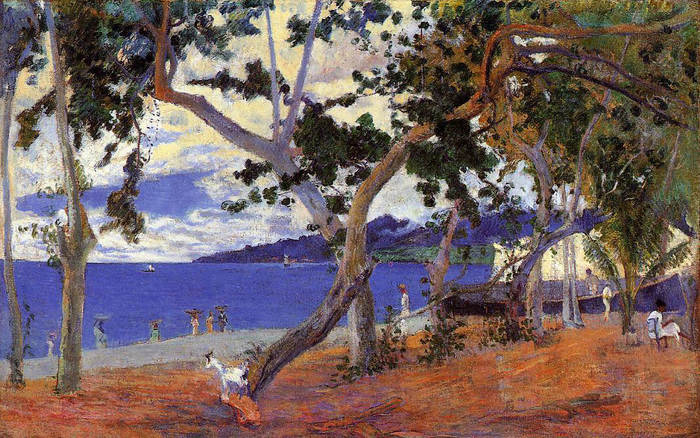

Река Тугела. В ее окрестностях охотился Данн

Парень быстро приспособился к новой жизни. Он завел знакомства среди охотников-зулусов, начал ходить в зулусской одежде и вообще вел себя как юный дикарь. В этом состоянии его обнаружил британский чиновник, сын известного лондонского парламентария Джошуа Уолмсли. Это был эксцентричный джентльмен, который вбил себе в голову, что должен вернуть пацана в лоно цивилизации.

Он стал учителем для Данна, и с тех пор его жизнь делилась на две части: полгода он бродил по бушу с винтовкой, одетый как зулус; полгода — постигал науки и этикет. Зная его дальнейшую судьбу, поневоле подумаешь, что она готовила его к дальнейшим приключениям.

1877. Джон Роберт Данн казнит своих жен

1877 год. Зулусский князь Джон Роберт Данн восседает на троне во дворе своего замка. Впрочем, европейский наблюдатель опознал бы в «троне» обычное викторианское кресло, а в «замке» — всего лишь добротный каменный дом, окруженный краалем. Пред ногами Его Величества две фигуры: плачущие на земле молодые чернокожие женщины. Это его жены, уличенные в измене. Данн объявляет наказание для обеих: смертная казнь.

У Джона Роберта Данна 49 жен, и он прекрасно понимает, что при таком гареме адюльтеров не избежать. Он не жаждет расплаты. В конце концов, в случае конфликта с женой или ее кланом супругу всегда можно отослать обратно в ее племя — Данн уже делал так не раз.

За спиной у Данна стоит его самая первая жена, его королева — Катерина Пирс, с которой они обручились еще 15-летними детьми. Поодаль — придворный пастор, или как в шутку называет его Данн, «епископ», Альфред Адамс. На лицах обоих гнев и осуждение. Единственное, что останавливает Адамса от того, чтобы вмешаться в оглашение приговора — заблудшие души зулусов. Его Величество и так не жалует христианство, да он уже сам наполовину язычник, даром что шотландец.

«Смерть», — повторяет Данн. И двух женщин ведут на казнь. Мы не знаем, как именно их лишили жизни. У зулусов было три вида смертельного наказания: виновного сажали на кол, сбрасывали с высоты или били дубинкой по затылку. Но для Данна это уже не важно. Как человеку ему было жаль этих несчастных. Но как правитель он не мог поступить иначе. Если бы он показал слабость на глазах у зулусской знати, они бы воспользовались этим и немедленно подняли восстание.

Типичный крааль зулусов

2 декабря 1856 судьба юного Джона Роберта Данна изменилась в одночасье. В стране зулусов началась гражданская война: два принца — Мбуяси и Кечвайо — устроили бойню за право наследования престола. Их отец, правящий монарх, не стал вмешиваться — для зулусов такая манера решать придворные вопросы была нормой. Жившие на границе Зулуленда белые поселенцы оказались втянуты в конфликт, и 21-летний Джон Данн во главе небольшого отряда деревенского ополчения выступил на стороне Мбуяси.

Однако победа осталась на стороне Кечвайо. Началась ужасная резня, в которой детей принца и его беременных жен закалывали ассегаями и сбрасывали в реку.

Во время бойни Кечвайо захватил тысячу коров — стадо, принадлежавшее белым поселенцам. Видевший жестокость принца Джон Данн прекрасно понимал, что прийти к нему с требованием вернуть скот было почти самоубийством, но все же решился на это. Кечвайо не только принял молодого шотландца, одетого как зулус, но и оказал ему радушный прием.

Принц выяснил, что Данн не только отлично говорит на зулусском, но и хорошо разбирается в этикете, тонкостях колониальной администрации и охоте. Кечвайо вернул белым угнанный скот и предложил Джону стать его советником и дипломатом. Данн согласился.

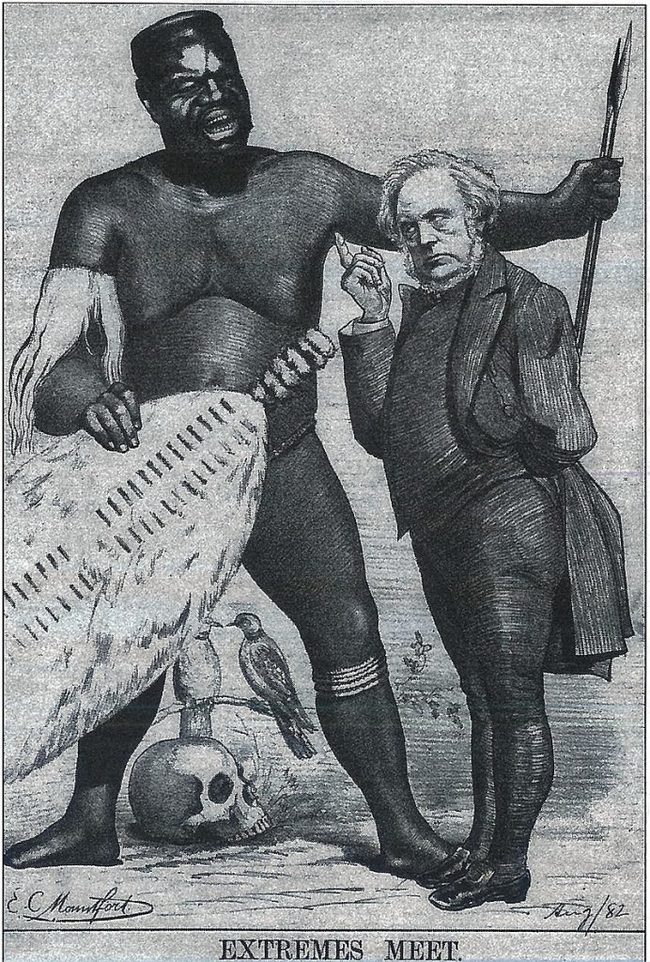

Карикатура на Кечвайо

Данн стал лучшим другом Кечвайо. Вместе они организовывали охотничьи и военные экспедиции. Богатая природа страны Зулусов давала множество возможностей, а Джон со своими связями в британской администрации знал, как превратить их в богатства — для себя и сюзерена.

Считается, что Данн и его экспедиции практически полностью уничтожили популяции слонов и всех крупных животных в Зулуленде. Со временем принц Кечвайо стал королем, а Джон — вторым человеком в стране и одним из самых влиятельных людей во всей Южной Африке. Вся корреспонденция Кечвайо проходила через него.

Мир между Британией и зулусами держался только благодаря его дипломатическим талантам.

Но однажды это закончилось, и Джон Роберт Данн предал своего лучшего друга.

1884. Джон Роберт Данн ждет возвращения Кечвайо, но узнает от гонца, что тот скоропостижно скончался

10 февраля 1884 года. Джону Роберту Данну 50 лет. Он видел, как разъяренный слон убивает его отца. Он помнит, как из нищего угрюмого бродяги стал переводчиком, а затем другом и советником короля зулусов. Он сам стал князем этого племени, но потерял почти все. Как и Кечвайо. Теперь он ждет его возвращения. Вождь навестит его, и их беседа будет не из приятных. Кечвайо считает, что лучший друг его предал. Он думает, что Данн подстроил переворот, и наверняка захочет мести.

Данн понимает это и готов к этому. Посреди самых мрачных размышлений его прерывают: к крепости, любезно оставленной ему британской администрацией, подбегает личный гонец Кечвайо. Он приносит весть: король умер. Два дня назад. Сердечный приступ в Эшове, по пути домой из Европы. Джон Роберт Данн с облегчением выдыхает.

В следующий же момент его сердце наполняет чернейшая тоска. Он идет в свои «покои» с бутылкой виски и просит, нет — приказывает никого не впускать. Будь это хоть сама королева Виктория.

Учитывая характер британской колониальной политики, идиллия Джона Роберта Данна не могла продолжаться вечно.

В 1879 году, когда ему было уже крепко за сорок, разразилась англо-зулусская война. В каком-то смысле в ней был виновен и Данн. За двадцать лет дипломатических манипуляций он убедил англичан в том, что Кечвайо — их субординированный союзник, пусть и автономный. Кечвайо же, в свою очередь, был уверен в том, что является полностью независимым монархом.

Немалая роль в этом недопонимании принадлежала ужасающе некомпетентному секретарю по делам коренных народов Теофилу Шепстону, который присутствовал на коронации Кечвайо и ради собственного повышения приврал, что вождь зулусов признал его, Теофила, «белым господином».

Когда это «небольшое» несоответствие всплыло наружу, разразился отвратительный скандал. Британцы начали приказывать королю зулусов как вассалу, тот дипломатично послал их к черту. Тогда они выдвинули заведомо невыполнимые требования, чтобы в случае чего иметь повод для войны. Новый колониальный комиссар Генри Фрер, прибывший в Южную Африку в 1874 году, вообще не понимал, почему нельзя просто взять и убить всех зулусов. Он лично написал Кечвайо следующее письмо:

«Король Кечвайо! Ты должен немедленно распустить свою армию, ты должен держать только такие войска и такие службы, какие мы будем отныне разрешать. Ты должен отменить неприемлемые жестокие законы, регулирующие браки и жестко ограничивающие права подданных. Ты — вассал британского правительства. Мы требуем, чтобы ты выполнил обещания, данные во время своей коронации, и стал более гуманным и благоразумным».

Последовавшая за этим война оказалось постыдной и для англичан, и для зулусов. Англичане потерпели сокрушительное поражение при Изандлване , но затем смогли взять столицу Зулуленда — Улунди, устроив королю Кечвайо фейерверк из ракетных установок Конгрива.

В этой войне англичане потребовали от Данна содействия, и он перешел на их сторону. Он избегал военных действий всеми силами, но оказал Британии неоценимую услугу как знаток местности и разведчик.

Свергнутого Кечвайо увезли в Лондон в качестве почетного заложника. Там он встретился с королевой Викторией, очаровал своими изящными манерами двор (не стоит забывать, что этикету его долгое время учил сам Джон Данн), а после отправился обратно на родину, которую у него отобрали. За это время британская администрация разделила страну зулусов на 13 областей, каждой из которых правил «независимый» вождь.

Самым могущественным из них был Джон Роберт Данн, получивший в свое владение пятую часть Зулуленда. Впрочем, и это со временем отобрали: бывший правитель остался на положении простого колониального чиновника.

Несмотря на то, что к 1884 году Кечвайо вернулся, встретиться им было не суждено: свергнутый король умер по дороге в столицу в зулусском поселке Эшове.

Данн прожил после смерти преданного им сюзерена еще 10 лет и умер на 61-м году жизни от водянки в окружении сотен детей в своей каменной крепости. Его потомки до сих пор владеют частью его княжества.

Впрочем, это уже история бесконечных склок, судебных исков и борьбы с администрацией времен апартеида, которая до 1974 года не желала признавать их право на землю, даже для белых потомков Данна.

Кечвайо в Лондоне

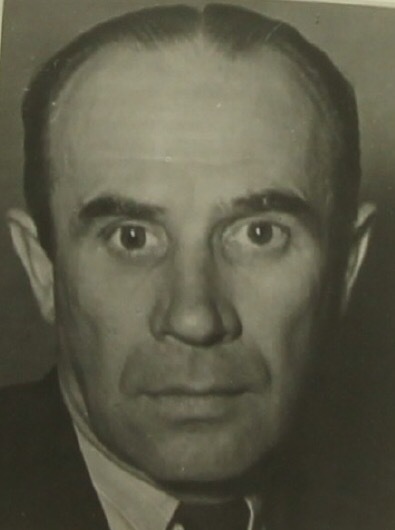

Одноглазый авантюрист. Как русский эмигрант всю войну в одиночку дурил немецкий абвер

В годы Второй мировой войны белоэмигрант из России организовал одну из самых грандиозных шпионских афер.

В середине июля 1987 года в ФРГ скончался Лонгин Ира — неприметный белоэмигрант. Он был не очень известен даже в эмигрантских кругах, и смерть его прошла незамеченной. И только в конце ХХ века, когда европейские историки спецслужб получили доступ к засекреченным архивам Второй мировой, выяснилось, что этот эмигрант оказался поистине выдающимся авантюристом и организовал одну из самых невероятных в истории шпионажа афер. На протяжении всего периода Второй мировой войны Ира в одиночку водил за нос немецкий абвер, снабжая его выдуманными им же самим разведывательными данными и получая за это щедрое вознаграждение.

О довоенном периоде жизни Иры известно немного. Его происхождение всё ещё остаётся не до конца выясненным. По одной версии, он родился в Екатеринодаре в обрусевшей семье чешских переселенцев. По другой версии, экзотичные имя и фамилия Иры объяснялись тем, что один из его предков был священнослужителем и получил т.н. семинарскую фамилию (в семинариях существовала такая традиция). В пользу этой версии говорит и достаточно редкое среди мирян имя Лонгин (сам Ира предпочитал называть себя Леонидом).

В годы Гражданской войны он добровольно примкнул к белым, в чине корнета служил в кавалерийских частях. В одном из сражений был тяжело ранен и лишился глаза. В конце войны вместе с белыми частями эвакуировался в Галлиполи, откуда перебрался в ставшую независимой Чехословакию. Он осел в самом восточном регионе страны — Подкарпатской Руси, где было сосредоточено некоторое количество русского населения. Там он занимался активной общественно-политической деятельностью. В частности, возглавлял отделение «Русских соколов» в Мукачеве.

В конце 30-х Ира примкнул к Русскому национальному союзу участников войны. Эта организация возникла в результате раскола в самой влиятельной эмигрантской организации — РОВС. Лидер РНСУВ генерал Антон Туркул по своим убеждениям был радикальным правым монархистом и увёл за собой из РОВС всех сочувствующих этой платформе.

В 1939 году Подкарпатская Русь была захвачена Венгрией. Ира, как потенциально враждебный политический активист, был арестован и некоторое время провёл в тюрьме в Будапеште. Там и состоялась встреча, изменившая всё. В той же камере будапештской тюрьмы оказался Рихард Каудер.

В сущности, Каудер был авантюристом. Будучи этническим евреем, хотя и католиком, он на всякий случай уехал из нацистской Германии в Австрию. Но через несколько лет Австрия вошла в состав Германии. Опасаясь преследований, Каудер перебрался в Будапешт, но и Венгрия вскоре стала союзницей Германии. В Будапеште Каудер зарабатывал тем, что за взятки доставал визы для желавших эмигрировать обеспеченных евреев. Но однажды погорел на взятке чиновнику и оказался в тюрьме.

Рихард Каудер со своей невестой .

Выйдя на свободу, он пришёл к выводу, что лучший способ уцелеть в текущих обстоятельствах — это продемонстрировать свою значимость. Тут и пригодился Ира, который ещё в тюрьме многозначительно намекал на широчайшие связи в СССР. Каудер через посредников предложил абверу свои услуги, намекнув на то, что имеет в высшей степени ценные источники. Как ни странно, немцы согласились. У них было очень мало источников в СССР, а тут намечалась большая война, такие сведения были весьма кстати. Каудер получил псевдоним Клатт и перебрался в болгарскую Софию, где в 1941 году начало работу т.н. Бюро Клатта, которое де-факто являлось частью абвера. Туда же вслед за Каудером-Клаттом перебрался Ира.

С приездом Иры в Софию Бюро Клатта превратилось в один из главных источников информации для абвера. В отдельные периоды шифровки с разведданными уходили из Софии ежедневно в количестве пяти-шести штук. На рубеже 1942–1943 годов, в самый переломный момент войны, данные Бюро Клатта стали едва ли не основным источником немецкой разведки на определённых географических направлениях, настолько много их было. А в общей сложности за период войны бюро переправило в Германию несколько тысяч шифровок. Абвер гордился двумя самыми плодовитыми источниками бюро — агентом Максом, который специализировался по СССР, и агентом Морицем, работавшим по Ближнему Востоку и Средиземноморью. Немцы даже не догадывались, что весь этот бешеный поток донесений от двух агентов был плодом фантазии одного человека — Лонгина Иры.

Но как можно было водить немцев за нос на протяжении всей войны? В конце концов, в абвере тоже работали не мальчики и должны были рано или поздно догадаться, что их дурят. Однако в данном случае коса нашла на камень. Ира оказался прирождённым фальсификатором. Благодаря военному опыту он имел представление о том, как должно выглядеть убедительное разведдонесение. Болгария формально была союзницей Германии, но в войне с СССР не участвовала до 1944 года. Поэтому там удавалось доставать советские газеты и слушать советские радиопередачи. А из Швейцарии по запросу бюро присылали местные газеты, из которых Ира узнавал данные о положении дел на Ближнем Востоке и Средиземном море. Также через бюро ему удалось раздобыть немецкие фронтовые карты. Вооружившись этими источниками, Ира сочинял сводки от имени двух агентов — Макса и Морица.

Большинство сводок были сформулированы максимально расплывчато, без указания наименований конкретных частей. Но в отдельные сводки Ира вставлял названия армий, дивизий и даже фамилии офицеров, которые находил в газетах. Он знал, что это придаст сводкам достоверности, а наличие фамилий подействует на немцев гипнотически. Так оно и случилось. Немцы даже не замечали, что порой в сводках фигурировали фамилии вымышленных генералов и номера несуществующих в Красной армии частей.

Типичные сводки от Макса выглядели так: «На таком-то направлении в резерв подтянуто две дивизии» или «В такой-то район прибыло несколько сотен партизан с двумя пулемётами».

Однозначно проверить правдивость сводок от бюро немцы не могли в силу ряда причин. Так что приходилось полагаться на те, которые совпадали с их собственными представлениями, а остальные отбрасывать как неизбежный «информационный шум». Если в абвере и были сомнения в правдивости информации, отказаться от неё уже не могли. Макс и Мориц были самыми активными агентами, отказаться от использования их данных было слишком рискованно, поскольку равноценной замены им не было. Поэтому не оставалось ничего другого, как продолжать щедро платить за фантазии Иры.

Учитывая размах деятельности бюро в Софии, английская и советская разведки очень скоро запеленговали их передатчик. Поначалу и те и другие серьёзно перепугались. Выходило, что у немцев и на советской, и на британской стороне есть крайне осведомлённые агенты. Но проведённое расследование показало, что в Софии ни у кого нет никаких сомнительных контактов и бюро берёт информацию буквально из воздуха.

Ещё более запутанной ситуация стала, когда удалось расшифровать радиопередачи. Выяснилось, что некий весьма активный энтузиаст гонит немцам дезинформацию в поистине промышленных масштабах. Ни у кого даже мысли не возникло, что речь может идти об авантюристе-одиночке, его сообщения выглядели настолько убедительно, что британцам (знавшим своё положение на Ближнем Востоке и Средиземноморском регионе) потребовалось определённое время, чтобы осознать, что почти вся информация из Софии является абсолютно не соответствующей действительности. Английская разведка была уверена, что Ира — советский агент, действующий в рамках сложной операции советских спецслужб.

В СССР сводки Иры проверяли почти с начала войны. Поначалу возникли опасения, что речь идёт о действительно осведомлённом немецком агенте, но вскоре они рассеялись. Берия и Меркулов докладывали Сталину: «Было предпринято специальное изучение этих материалов с целью установления, во-первых, их соответствия действительности и, во-вторых, каналов, по которым эти сведения могли проникать в Софию. Проверкой значительной части телеграмм этой категории через Генштаб Красной армии установлено, что подавляющее большинство приведённых в телеграммах данных о частях Красной армии и их передвижениях вовсе не соответствует действительности и является вымыслом».

Ира благополучно дурил немцев до последних дней войны, сначала из Болгарии, затем из Венгрии и Словакии. Даже долгое время после войны немцы были уверены в своём источнике и порой хвалились им в мемуарах. Так, один из адресатов сводок Иры — Рейнхард Гелен (после войны он возглавлял BND — разведку ФРГ) — считал Макса одним из самых ценных агентов немецкой разведки, имевшим тесную связь с разветвлённым антикоммунистическим подпольем в СССР.

После войны Ира и его ближайшие соратники были арестованы англичанами и подвергнуты неоднократным допросам. Англичане были убеждены, что Ира — советский агент, и желали выведать у него подробности игры с немецкой разведкой. Он, однако, всё отрицал, утверждая, что действовал самостоятельно по своим мотивам. Найти убедительных доказательств связи Иры с Советским Союзом английской разведке не удалось и после нескольких допросов его отпустили. СССР тоже не проявил к нему интереса и не стал требовать выдачи, поскольку его деятельность косвенным образом сыграла советской стороне только на руку.

После распада СССР и ошибочной информации в мемуарах Судоплатова Иру вновь стали считать участником советской радиоигры с абвером. Однако позднее удалось установить, что ветеран советских спецслужб спутал Иру (Макса) и советского агента Александра Демьянова, который имел псевдоним Фламинго и действительно поставлял немцам дезинформацию от советских спецслужб.

После освобождения Лонгин Ира осел в ФРГ, где ушёл в тень и лишь изредка посещал встречи эмигрантов. Он умер в 1987 году в возрасте 90 лет. В настоящее время большинство исследователей придерживаются версии, согласно которой Ира был авантюристом-одиночкой, самостоятельно дурившим немецкую военную разведку. Мотивы, по которым он это делал, до сих пор однозначно не установлены. Была ли это банальная корысть, тяга к авантюрам или же сложный стратегический расчёт — в конечном итоге Ира внёс свой маленький косвенный вклад в крушение нацистской Германии.

Черный ангел (по версии ADN)

Не только французские л’яди и прочие ш’лавье умели срывать башку мужикам, и гортанно сосать из них бабулес! Наши киевляночки тоже знатно чудили, гремя на всю Европу.

Героиня сего опуса имела бурлящую ирландскую кровь, которая, пребываючи в наших краях с 18 века, знатно насытилась украинской. Вот такая мамзель с гремучим коктейлем внутри и родилась в 1877 году в Киеве. Когда всем выдавали хороший характер, Мария второй раз стояла в очереди за красотой. Вот и выросла Машенька слюнепускной чикой, но с отвратным характером, коим часто и обладают горячие дамочки.

В полтавским институте благородных девиц её называли «demivierge», то бишь «пулудевственница», что скорее всего означало, что честь она берегла с молоду, а вот попец и уста сахарные — нет.

Выйдя в 17 лет на волю, она сразу же начинает кружить с кутилой и мотом Василием Тарновским, одним из первых лиц Киевской золотой молодежи. Однако предки молодых начали меряться чичирками на предмет благородства и зажиточности. Машкины были знатнее, но Васькины богаче. К общему знаменателю никому ума не хватало прийти, поэтому все закончилось битыми горшками и запретом молодым жениться.

Но бабушка Васьки сказала молодым, что размер не имеет значения, и надоумила Ваську устроить похищение невесты. После чего молодые, как в лучших романтических традициях, поженились в сельской церкви под Киевом, под упоротые слёзы умиления своих друзей — киевских мажоров.

Родители решили не доводить дело до греха, и во избежание шекспировских драм, дали благословение молодым, вместе с двумя поместьями, которые быстро превратились в гламурный Казантип. Естественно, что туда слеталась вся молодая звиздота, чтобы вдали от родителей бухануть абсенту, ширнуться морфином или нюхнуть коксу. Такой наркоманский декаданс продолжался до тех пор, пока у Васькиных родителей не закончился бабос.

Машуня обороты кутежей сбавлять не собиралась, а спрыгивать с кокса на синьку ей было западло. Поэтому она решила пожертвовать пешкой, и влюбила в себя брата Васьки, затем жестоко его отшила и тот не подвёл! В лучших традициях любовных драм мелкий сопляк повесился. Это привело к тому, что родительские бабосики уже не делились на два рта, а полностью шли в молодую семью.

Потом умерла Васькина бабушка, а за ней и его отец. Пока делилось наследство, доступ к деньгам перекрыли. Машка принялась охмурять знакомых мажоров, разводя их на бабулес. Васька мстил ей тем, что драл слабых на передок мамзелей. В перерывах между взаимными изменами молодые мирились и устраивали в Киеве старые добрые оргии, из-за чего вскоре в приличные дома им был вход закрыт.

Вскоре Машка решила, что её муж объелся груш, поэтому она захотела его побрить, нечаянно спалившись с любовником в любимом Васькином ресторане. Муженёк дурканул, выхватил револьвер и наделал дырок в любовнике. Пока полиция собирала улики, а врачи безуспешно латали любовника, Мария охмурила барона, который ради неё ушёл от жены. Любовники умчали в Крым, где барон вообще повёл себя как красавчик: застраховал свою жизнь в пользу Машки, и через пару дней застрелился. Ну не молодец ли?

Вернувшись с баронскими бабулесеми в Киев, Машка узнаёт, что её мужа оправдал суд присяжных и отпустил на свободу. После всего пережитого Васька снимал стресс через ББ — бухлом и бабами, и слышать ничего не хотел про свою жену, желая развестись с ней как можно скорее.

С Машкиной репутацией, для соития с ней достаточно было положить болт на стол. Что, собственно, и сделал Донат Прилуков, ее московский адвокат по бракоразводному процессу. После совместных кувырканий, Донат пошёл дальше, и украл 80 тысяч рублей, и сбежал с Машуней в Алжир, пересрав себе тем самым как безупречную репутацию, так и личную жизнь.

Быстро просадив все баблишко, парочка принялась искать жертву, и вскоре нашла её. Это была семейная пара Комаровские. Графине на том свете прогулы ставили, поэтому граф привёз её на лечение. Мария принялась за лечение, но не графини, а графа. От спермотоксикоза. Тут и графиня пошабашила быстрее обычного. Видать Машуня долго ждать не хотела.

Граф сразу после поминок сделал Марии предложение, подтвердив серьёзность своих намерений подарив Донату большую сумму денег, а так же завещав «всё, что нажито непосильным трудом» своей любимой молодой невесте, подписав себе таким образом смертный приговор.

Но втупую валить графа было жесткое палево, поэтому необходим был влюблённый лох. Благо лошпет сыскался довольно быстро. Влюбить в себя его не составило никакого труда, стоило красотке щелкнуть пальцами. Вскоре Мария жалуется своему суженому, что офигевший граф не даёт ей проходу, угрожая чпокнуть. Влюблённый пилоточник убивает графа, но узнав, что Машке перепали все ништяки после смерти графа, он понимает, что «насадили дурака на четыре кулака», поэтому обманутый хахаль начинает петь на допросах, как пьяная жируха в караоке, посвятив копов в свои догадки.

В итоге сладкую парочку арестовывают в Вене, когда они пытаются снять деньги за страховку. В 1910 году состоялся суд, над «чёрной графиней», как её прозвала пресса, ведь всех привлёк тот факт, что так или иначе, а из-за неё погибло 15 мужчин. Присяжные признали обвиняемых виновными, и суд приговорил лоховского убийцу к 3-м годам лишения свободы, Машке дали 8 лет, а Донату — 10 лет. Через 4 года разразилась Первая Мировая Война, и стёрла все следы «чёрной графини».

Пережила ли Мария Тарновская все перипетии войны? Никто не знает, но что-то мне подсказывает, что да.

Александр Клягин – торговец оружием и авантюрист

В конце ноября 1920 года в Константинополь прибывает целая армада врангелевских кораблей: один дредноут, один старый броненосец, два крейсера, десять эсминцев, четыре подводные лодки, 12 тральщиков, 119 транспортов и вспомогательных судов.

О дальнейших злоключениях офицеров белого флота за последние 20 лет написано много, даже снято несколько кинофильмов.

О судьбе кораблей известно гораздо меньше. Так, в ряде узкоспециальных статей говорится, что последние корабли Бизертской эскадры разрезала на металлолом французская фирма «Клягун».

Даже морские историки, специально занимавшиеся врангелевской эскадрой, ограничились кратким упоминанием о «Клягуне».

Их интересовали политика и эмоции, как, например, попытка французов передать эскадру СССР в обмен на признание царских долгов, судьбы моряков и их семейств, строительство православного храма в Бизерте и многое другое.

Все это заслонило для них техническую сторону вопроса: разборку кораблей и судьбу их артиллерии.

БАРОН ОРУЖЕЙНЫЙ И БАРОН ВРАНГЕЛЬ

Дед Александра Павловича (Павлиновича) Клягина был простым лесником и нажился на незаконной вырубке леса. Отец стал лесником у богатого помещика. Вскоре и сам Павел Клягин купил имение Крапиловку близ Брянска. 24 августа 1884 года у него родился сын Александр.

В 1903 году мальчик окончил Орловскую классическую гимназию и поступил в Санкт-Петербургский технологический институт.

Позже Бунин и другие деятели эмиграции будут умиляться тому, что студент Клягин целое лето проработал помощником машиниста. Увы, это тогда было всего лишь обязательной «практикой». Не проработав три месяца помощником машиниста (кочегаром), нельзя было получить диплом инженера-путейца.

Окончив «технологичку», Клягин отправляется на строительство железной дороги Красный Кут–Астрахань, где и сколачивает большой капитал. Вроде бы опять ничего особенного.

В те годы инженеры-путейцы имели большую свободу в заключении подрядов при строительстве как частных, так и казенных железных дорог, и легко наживали капиталы.

И вот Клягин поставляет строителям сотни тонн первоклассного камня для строительства мостов и железнодорожных зданий. Откуда?

В нескольких верстах от трассы железной дороги находились развалины огромного города – столицы Золотой Орды Сарай-Бату, который в начале ХХ века называли Селитряным городищем.

Именно оттуда, безжалостно разрушая дворцы и мечети XIII–XIV веков, наш герой вывозил многие сотни и даже тысячи тонн камня.

Сделай подобное спустя 20 лет нарком путей сообщения Лазарь Каганович, его бы до сих пор поносила пресса, но о деяниях Клягина было забыто.

В 1914–1915 годах Клягин состоял инженером для особых поручений при Министерстве путей сообщения в Петербурге и начальником хозяйственного отдела (заведующим отделения хозяйственных заготовок управления) по постройке Мурманской железной дороги.

В 1916 году Клягина послали во Францию и Бельгию для закупок материалов в качестве представителя Министерства путей сообщения.

В Париже Клягин по совместительству становится сотрудником военного агента (атташе) графа генерал-майора Алексея Александровича Игнатьева.

Замечу, что в те годы Игнатьев вел крупные аферы, принесшие ему миллионы франков. А проверять военного агента в Париже было некому – главой русской контрразведки в Париже был его родной брат полковник Павел Александрович Игнатьев.

Сотрудники русской миссии именовали военные заказы во Франции «майоратом Игнатьевых».

Сколько заработал Клягин под началом графа Игнатьева, установить невозможно, но к 1920 году он был очень богатым человеком и основал в Париже фирму Etablissmeurs A.Klaguine.

В 1920 году Клягин занимался поставками оружия и различного снаряжения в Крым и состоял в хороших отношениях с бароном Врангелем.

По приходе же врангелевской армады в Константинополь Клягин приступил к распродаже оружия и боеприпасов Русской армии. Создается еще одна контора – Sospete anonyme exploirarion – «Анонимное общество эксплуатации запасов».

УТИЛИЗАЦИЯ ВОЕННОГО ИМУЩЕСТВА – КАК ЭТО ДЕЛАЛИ БЕЛОГВАРДЕЙЦЫ

Одной из первых акций компании стала продажа Эстонии 120-мм и 75-мм унитарных выстрелов от пушки Кане. Эти выстрелы были доставлены на транспортах и выгружены на французские береговые склады.

11 сентября 1922 года в Бизерту прибыл генерал Занкевич – представитель «Анонимного общества».

Командующий эскадрой контр-адмирал Беренс 12 октября 1922 года издал приказ № 261, где говорилось, что маклером в продаже боеприпасов «был Генерального штаба генерал-лейтенант Занкевич.

«. По имеющимся у меня сведениям, вышеозначенный генерал собирает данные о наших судах с целью предложения их к продаже.Цель нашего пребывания на эскадре – стараться всячески сохранять национальное русское достояние для его законного владетеля – совершенно противоположна стремлениям генерал-лейтенанта Занкевича. Предлагаю чинам эскадры не оказывать никакого содействия генерал-лейтенанту Занкевичу и командирам запретить вход генералу на корабли без особого на то письменного моего разрешения».

Но на Беренса «нажали», и он был вынужден отменить свой приказ.

Точно неизвестно, но возможностей у Клягина было предостаточно, включая барона Врангеля и масонов.

Клягин с 1922 года и по крайней мере до 1936 года находился последовательно и параллельно в четырех французских масонских ложах – «Каитул Астрея», «Ложа друзей Любомудрия», «Северное Сияние» и «Юпитер». Причем Александр Павлович был не просто членом, а «знаменосцем» и даже казначеем.

В 1923 году с линкора «Генерал Алексеев» (бывший «Император Александр III») с помощью французских моряков выгрузили 160 выстрелов для 12-дюймовых орудий и 750 выстрелов для 130-мм пушек.

В 1924 году Клягину французы позволили снимать любые орудия с кораблей, стоявших в Бизерте. Кроме того, в его ведении оказалась по крайней мере часть полевой артиллерии, вывезенной Врангелем из Крыма и складированной на Балканах.

Клиентами компании Etablissmeurs A.Klaguine были Эстония, Финляндия, Литва, Румыния, Югославия, Турция, Иран, Бразилия, Уругвай, Колумбия и другие страны.

Так, например, в 1926 году Клягин заключил сделку с правительством Латвии на поставку трех корабельных пушек Кане: одной 152/45-мм с 300 выстрелами и двух 120/45-мм с 1100 выстрелами.

Орудия и боекомплект погрузили на судно «Елин» и отправили в Латвию. Однако по пути 25 июля 1927 года у португальских берегов на борту начался пожар, и «Елин» затонул со всем грузом в 200 милях от Португалии.

Клягин решил поставить новые орудия взамен затонувших. Причем он предложил латвийскому Управлению вооружения иные системы: два 130/55-мм орудия с боекомплектом 1100 выстрелов, а также десять пулеметов Виккерса.

Судя по всему, речь идет не о малокалиберных пулеметах Виккерса, а о 40-мм автоматах. 23 марта 1928 года латыши согласились.

К концу 1928 года все пулеметы были доставлены в Ригу.

А со 130-мм пушками вышла заминка, поскольку французские власти запретили разрезать корпус линкора «Генерал Алексеев» для снятия орудий, пока не снят весь боезапас. Хотя к этому времени Клягин купил весь линкор.

Поэтому Клягин предложил Латвии две 130-мм пушки заменить на шесть русских 42-линейных (107-мм) пушек образца 1910 года. В сентябре 1928 года их по железной дороге доставили в Ригу.

Летом 1931 года Клягин предложил Латвии купить еще четыре 42-линейные пушки обр. 1919 года, но латыши отказались. Тогда Александр Павлович всучил их Финляндии. Одна их этих пушек (№ 8446) в настоящее время экспонируется в музее артиллерии в Замеенлинна.

Есть информация, что эта пушка использовалась финнами в Зимней войне и сделала 5379 выстрелов.

Кроме того, шесть 130/55-мм пушек Клягин продал Эстонии.

20 февраля 1932 года представитель фирмы Etablissmeurs A.Klaguine в Латвии инженер Петерсонс обратился в латвийское Военное министерство с заявлением о том, что у фирмы появилась возможность поставить 130/55-мм морские орудия.

Однако денег у Латвии не было. Тогда Клягин предложил поменять две 130/55-мм пушки с «Генерала Алексеева» на имевшиеся у латышей четыре 77-мм германские пушки «обр. 1916» с боекомплектом.

16 июля 1932 года латыши заключили с фирмой Etablissmeurs A.Klaguine договор (№ 5) на замену четырех немецких полевых пушек с боекомплектом на две 130-мм пушки Виккерса и 1100 снарядов к ним со сроком исполнения до 1 августа 1933 года.

И уже в начале декабря 1932 года из Антверпена в Ригу прибыл пароход Schwalbe с четырьмя станками и установочными частями 130-мм пушек. А стволы через три дня доставил пароход Tiber.

А зачем Клягину потребовались 77-мм полевые пушки? Судя по всему, он решил их перепродать в Южную Америку, где с сентября 1932 года по май 1934 года шла война между Колумбией и Перу.

В 1932 году Клягин купил в Польше три 88-мм германские зенитные пушки фирмы «Рейнметалл» «обр. 1916» и перепродал их Колумбии.

В том же году из Бизерты в Колумбию были отправлены две 130/55-мм пушки. Они вошли в состав береговой обороны порта Буэнавегура на Тихом океане. Возможно, это были пушки с линкора «Генерал Алексеев», хотя 130-мм орудия имелись и на других судах Бизертской эскадры.

Конечно, это всего лишь вершина огромного айсберга, размеры подводной части которого можно оценить, пробравшись в секретные фонды французских архивов.

Когда Клягин принял французское гражданство, установить не удается. Но во всяком случае, он уже с 1918 года был связан с французской разведкой, а спецслужбы столь «свободной» страны ревностно охраняют свои тайны даже столетней давности.

В России Клягин женился на столбовой дворянке и получил неслыханное приданое.

Во Франции в 1926 году на одном из литературных вечеров он встретил девятнадцатилетнюю «красавицу, студентку» (правда, не комсомолку) Клэр Робан.

Александр Павлович немедленно разводится с Марией Николаевной и женится на Клэр.

В качестве свадебного подарка он преподнес ей здание в самом центре Парижа, рядом с Триумфальной аркой, построенное в начале 20-х годов ХХ века в модном тогда стиле арт-деко. Там находился роскошный отель «Наполеон».

О «звездности» отеля говорят цены номеров конца ХХ века – за сутки от 380 до 580 долл. США.

От Клэр у Александра Павловича было двое детей. Гувернанткой в семье Клягина служила баронесса Клейнмихель, а управляющим отеля «Наполеон» в течение 40 лет – Иван Маковский, внук известного художника.

В отеле собиралась эмигрантская литературная интеллигенция, не раз бывал Иван Бунин. На время ремонта своего особняка туда переселились князь Феликс Юсупов и его жена Ирина Юсупова (их номер 708 позже стал специальным номером для новобрачных).

Список постояльцев «Наполеона» полон имен знаменитостей: Хемингуэй, Стейнбек, Элла Фитцджеральд, Одри Хепберн (во время премьеры «Моей прекрасной леди»), Жан Габен, Дали, Жозефина Бейкер.

Кстати, ее номер, похожий на просторную квартиру, до сих пор называется «Жозефина» в ее честь, хотя многие думают, что в честь бывшей французской императрицы.

КАК ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН ФРАНЦИЮ ПРОДАВАЛ

Но вот грянула Вторая мировая война. Естественно, Александр Павлович не мог пропустить свой звездный час. Но, увы, и здесь о его деятельности известно крайне мало.

При участии Клягина французские спецслужбы проводили секретную операцию. В январе 1940 года в Норвегию отправляются три судна – «Джульетта», «Карл Эрик» и «Нина». Они везут груз зерна. Рутинная торговая сделка.

Но под тоннами пшеницы в трюмах находятся двенадцать 305-мм пушек с линкора «Генерал Алексеев», каждая весом 85 тонн. Кстати, эти орудия – личная собственность гражданина Франции месье Клягина. Пушки предназначались для Финляндии, воевавшей с СССР.

«Джульетта» и «Карл Эрик» сумели разгрузиться в Норвегии, и восемь 305-мм орудий были отправлены в Финляндию. В 1941–1942 годах финны установили их на береговых батареях и трех советских железнодорожных артустановках ТМ-3-12, захваченных в ноябре 1941 года на полуострове Ханко.

Третье судно «Нина» с четырьмя орудиями в апреле 1940 года было захвачено в Норвегии немецкими десантниками. Эти орудия немцы передали фирме Круппа. Там для них были спроектированы новые снаряды и заряды. Полубронебойный немецкий снаряд весил 405 кг и имел максимальную дальность стрельбы 32 км, а легкий дальнобойный фугасный снаряд весил 250 кг и имел дальность стрельбы 51 км.

Пушки получили немецкое название 30,5 cm K.14(r). Там же, на заводе Круппа, для них были изготовлены одноорудийные башенные установки типа С.40.

Решение о строительстве береговой батареи на острове Гернси с четырьмя пушками K.14(r) было принято на совещании у Гитлера 18 октября 1940 года. Работы над установкой 305-мм орудий на острове Гернси начались весной 1941 года.

Все четыре пушки прибыли в порт Сен-Питер на острове Гернси 29 ноября 1941 года.

305-мм батарея русских пушек, получившая название «Мирус», держала под контролем западные подступы к Ла-Маншу до 8 мая 1945 года.

Причем 12 августа 1944 года 305-мм пушки «Мируса» отбили нападение британского линкора «Родней», вооруженного девятью 406-мм пушками.

Куда меньшую известность, чем 305-мм пушки «Мируса», получили девять клягинских 130/55-мм пушек, установленных на германских береговых батареях Вест-Фьорда в Норвегии. Эти орудия немцы именовали 13 cm L/55(r).

Кроме того, в Заполярье в Норвегии на батарее «Тананес» («Тана») были установлены еще три 13 cm L/55(r).

Уже в 1950-х годах французские власти стали скрывать факты сотрудничества своих граждан с германскими оккупационными войсками.

Тем не менее известно, что французскоподданный Клягин успешно сотрудничал с организаций Тодта в строительстве Атлантического вала. Кроме того, его фирма вела подъем боевых кораблей, затопленных французами, не желавших отдавать их немцам.

Клягин поднимал суда и перепродавал их Кригсмарине.

После ухода немцев Клягин был арестован французскими властями по обвинению в коллаборационизме (сотрудничестве с немцами) и просидел несколько месяцев в тюрьме.

1 марта 1952 года А.П.Клягин скончался и был похоронен на самом престижном русском кладбище в Париже Сент-Женевьев-де-Буа.

Протоиерей Борис Старк в некрологе написал: «Сидя в тюрьме, он написал две очень талантливые книги, частью автобиографические. Потом его выпустили, видимо, учтя его положительную роль в судьбах многих военнопленных, а также и то, что практически все значение этого Атлантического вала было равно нулю».

Автор :Александр Борисович Широкорад — историк,

Укрепления Атлантического вала, в строительстве и вооружении которого господин Клягин принимал самое непосредственное участие. Фото автора.

Петер Фрейхен — суровый укротитель Гренландии

2 февраля 1886 года родился гигантский человек, успевший в своей жизни очень многое: он исследовал Арктику, где женился на эскимоске и потерял ногу; боролся против фашистов и издавал журнал для домохозяек, снимал кино и несколько раз умудрился обмануть саму смерть.

Петер Фрейхен — один из величайших мужиков в истории.

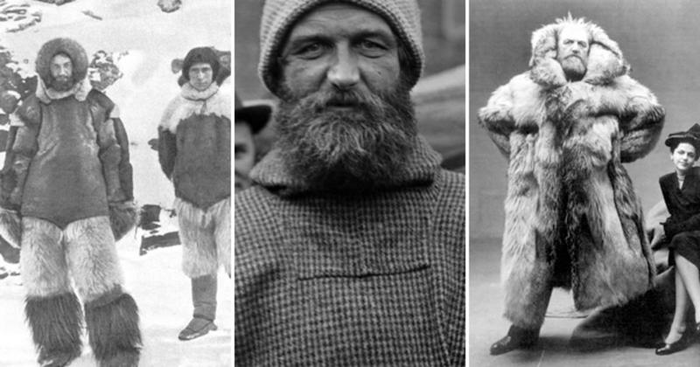

Вы наверняка встречали эту впечатляющую фотографию раньше: огромный бородатый мужик в шикарной медвежьей шубе и изящная миниатюрная девушка рядом. Это не фотошоп, а настоящий двухметровый датский полярник, исследователь, антрополог, зоолог, писатель, издатель, актер, режиссер, антифашист и просто дикий мужик Петер Фрейхен — со своей третьей женой Дагмар Кон. Он по праву заслуживает звания одного из величайших авантюристов ХХ века, а его приключений хватило бы на десяток известных полярников и первопроходцев.

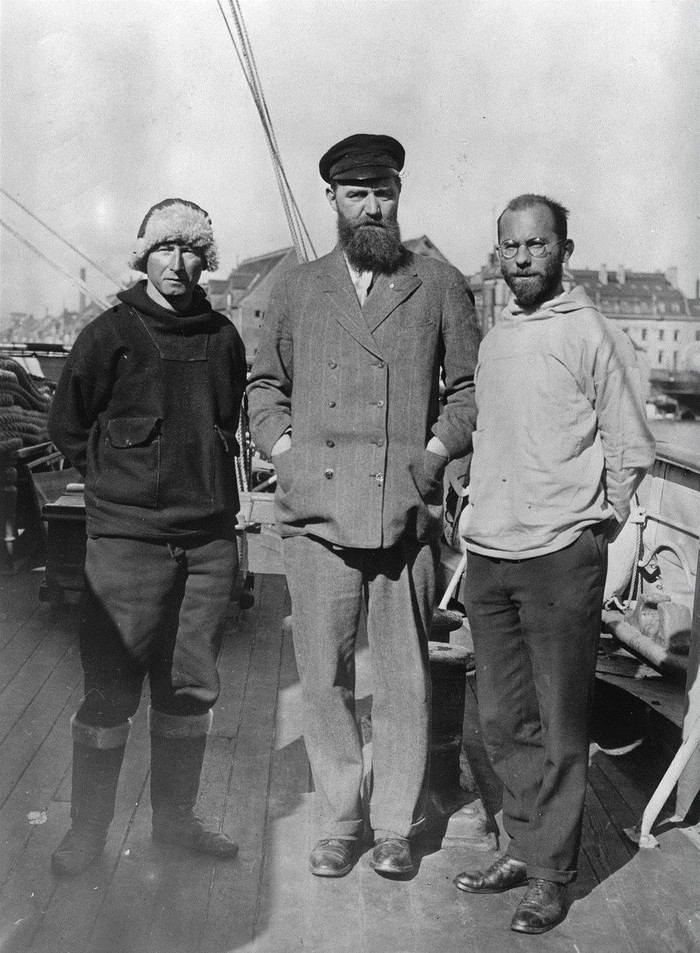

Петер Фрейхен и Кнуд Расмуссен в Дании

Лоренц Петер Эльфред Фрейхен родился 2 февраля 1886 года в небольшом датском городке Нюкёбинг. Его отец, порядочный бизнесмен, растил его в строгости и дисциплине, рассчитывая воспитать достойного продолжателя своего дела. Он оплатил обучение сына в Копенгагенском университете, где Петер выбрал медицинскую специальность. Отец не стал разубеждать его, в конце концов, врач — тоже почетная и прибыльная профессия.

Но очень скоро выяснилось, что скучные лекции по анатомии и душные аудитории тяготят молодого авантюриста. Не помогают даже практические занятия в морге — Петеру хотелось еще более острых ощущений и славы первооткрывателя. В то время Скандинавия (как и весь остальной прогрессивный мир) болела Арктикой и подвигами первопроходцев. Фамилии Нансена, Свердрупа, Борхгревинка, Амундсена и других героев не сходили с первых полос газет и в какой-то момент Фрейхен отчетливо понял, что непременно хочет увидеть среди них и свою.

Не закончив и двух курсов медицинского факультета, Петер променял университетские стены на бескрайние просторы Арктики. В 1906 году 20-летний Фрейхен уговаривает своего старшего товарища, имевшего опыт полярных путешествий Кнуда Расмуссена, взять его в свою очередную Гренландскую экспедицию.

ЖИЗНЬ С ЭСКИМОСАМИ

В том же 1906 году, добравшись до острова на китобойном судне и проделав по нему больше 600 миль на собачьих упряжках, Фрейхен и Расмуссен достигли поселений эскимосов в заливе Мелвилл на западном берегу Гренландии. Здесь они провели два увлекательных года, занимаясь изучением культуры и быта аборигенов, охотясь вместе с ними на тюленей и моржей, путешествуя по окрестностям и обучаясь строительству иглу.

Двухлетние каникулы датских бородачей закончились вместе с запасом провизии. Расмуссен отправился домой, а Фрейхен воспринял это как прекрасную возможность опробовать приемы выживания, подсмотренные у эскимосов. Несколько месяцев он жил в полном одиночестве на пустынном побережье Гренландии, мужественно сражаясь с морозами и местными волками, которые сожрали семь его собак. Именно тогда Фрейхен добыл белого медведя, в шубе из которого он позирует на заглавном фото.

Жизнь эскимосов была чрезвычайно трудна. Они перманентно страдали от голода и холода и были практически не знакомы с достижениями современной цивилизации вроде металлических ножей, керосиновых ламп и огнестрельного оружия. Китобоям, снабжавшим местных жителей товарами первой необходимости, далеко не каждый год удавалось пробиться сквозь льды и добраться до северной оконечности острова, чтобы торговать с гренландцами. Тогда Расмуссен и Фрейхен придумали основать здесь собственную факторию — торговую базу, которая бы помогла эскимосам обменивать охотничьи трофеи на нужные им вещи.

В 1910 году Кнуд Расмуссен вернулся из Дании с грузом припасов и вместе с Петером основал на берегу залива Мелвилл недалеко от мыса Йорк самое северное торговое поселение европейцев. Они назвали его «Туле» (имея в виду латинское выражение «Ultima Thule» — «крайний предел», «край света»). Фактория скупала у аборигенов песцовые шкурки, китовый ус и прочие продукты промысла, а взамен снабжала эскимосов едой, горючим и оружием. Обмен был взаимовыгоден и приносил датчанам немалые деньги. Папа Петера мог быть доволен — его сын превратился в респектабельного предпринимателя. Если, конечно, не брать в расчет, что этот предприниматель заполняет свои бухгалтерские книги при свете коптилки, заправленной моржовым жиром и ходит в туалет на улицу в 40-градусный мороз.

Более десяти лет Фрейхен и Расмуссен руководили факторией: в 1920 году она была присоединена к Дании и король направил туда представителя официальной власти. К тому моменту «Туле» превратилась в довольно шумное по арктическим меркам поселение и центральную базу всех последующих экспедиций по исследованию Арктики до 1933 года.

Петер Фрейхен и Кнуд Расмуссен в Гренландии

Первая экспедиция 1912 года в составе Расмуссена, Фрейхена и двух эскимосов Увдлориака и Инукитсока должна была проверить гипотезу американца Роберта Пири о существовании пролива на севере Гренландии. За 4 месяца пути на собачьих упряжках храбрые исследователи преодолели около 1000 километров, пересекли ледниковый щит и вышли на северо-восточное побережье острова, доказав, что никакого «пролива Пири» не существует. Помимо этого они собрали внушительную коллекцию геологических образцов, картографировали местность и пару раз чуть не замерзли насмерть. С тех пор Фрейхен еще несколько раз принимал участие в гренландских экспедициях, выступая в роли картографа, фотографа и погонщика собак.

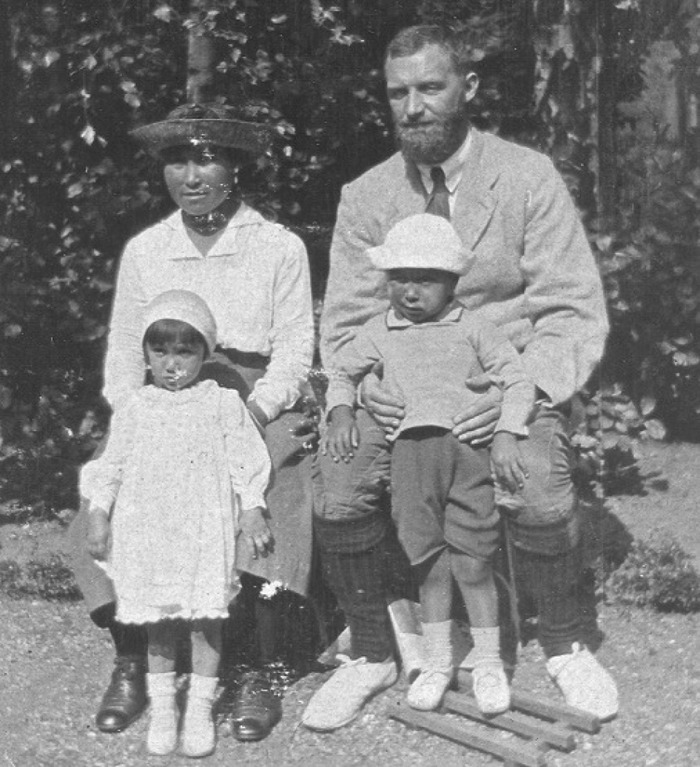

Фрейхен провел в Гренландии уже пять лет и по-настоящему прикипел к этой суровой земле и не менее суровым людям. В 1911 году он берет в жены местную инуитку Мекупалук. Вскоре Мекупалук, взявшая себе имя Наварана, родила Петеру прекрасных сына и дочку. Детей назвали Мекусак Аватак Игимакссусукторангуапалук и Пипалук Еттэ Тукумингуак Касалук Палика Хагер соответственно. Молодые супруги устроили себе небольшое романтическое путешествие на родину мужа в Копенгаген, но эскимосской жене не понравилась городская суета и теплый климат и чета быстро вернулась обратно в Гренландию.

Петер Фрейхен с женой Навараной и детьми в Дании

ТО САМОЕ ЗУБИЛО

После трех лет изматывающей экспедиции, в ходе которой члены команды собирали местный фольклор, вели этнографические исследования, картографировали местность и даже проводили археологические раскопки, команде предстоял прямой и быстрый путь домой.

Во время одного из переходов путников застала страшная снежная буря. Фрейхен на своей собачьей упряжке отбился от основной группы. Когда стало ясно, что он заблудился, опытный полярник решил переждать непогоду и укрыться под своими санями, чтобы потом, когда погода прояснится, сориентироваться по компасу и нагнать товарищей. Он свернулся калачиком под нартами и вскоре уснул, убаюканный колыбелью вьюги. Метель продолжалась много часов подряд. В конце концов на месте саней, под которыми прятался Фрейхен, образовался огромный сугроб, грозивший стать его могилой.

Едва только хорошенько выспавшийся Петер оторвал бороду, примерзшую к «полу», он осознал, что оказался заперт в тесной снежной пещере, стены которой от дыхания покрылись толстым слоем льда. Очень быстро стало понятно, что пробить ледяной панцирь самостоятельно не получается. Крепкий нож, как и все остальные инструменты, остались в багаже на санях и добраться до них было невозможно. В полной темноте и одиночестве Фрейхен размышлял, как ему выбраться из западни и старался дышать потише — чтобы не расходовать кислород.

Тут-то в наше повествование и врывается то самое зубило! Фрейхену пришла идея вылепить его из продуктов собственной жизнедеятельности и проковырять им путь к свободе.

«Я не ел уже несколько часов, но мое пищеварение, на удивление, было в полном порядке. Именно оно навело меня на единственную спасительную мысль! Я часто замечал, что собачье дерьмо, замерзая, становится почти таким же твердым, как камень — гораздо крепче льда. Разве холод не окажет такого же влияния и на человеческие выделения? Отвратительная мысль, но ради эксперимента стоило попробовать. Я опорожнил свой кишечник и из еще теплых фекалий мне удалось вылепить инструмент, похожий на зубило, который осталось только хорошенько заморозить… Я был терпелив. Я не хотел рисковать и поломать его, используя слишком рано…» .

— Петер Фрейхен «Странствующий викинг», 1953 год

Опустим леденящие душу технические подробности и просто констатируем — ему это действительно удалось! Через несколько часов датчанин выбрался наружу и обнаружил себя в одиночестве среди снежной пустыни. Путь до временной базы экспедиции, где заночевали остальные полярники, занял у него еще несколько часов. Оказавшись в безопасности и едва стянув с себя теплые унты и шерстяные носки, Фрейхен понял, что ему придется попрощаться с несколькими пальцами на ноге — они были обморожены. Ближайший врач с чемоданом медицинских инструментов был за много миль отсюда, поэтому Фрейхену пришлось вспомнить два курса своего медицинского факультета и приниматься за дело самому.

В качестве хирургических инструментов сгодились плоскогубцы и плотницкий молоток, с помощью которых он и откромсал себе отмершие части тела. Особо отметим, что Фрейхен был убежденным трезвенником, и вся операция производилась без всякого наркоза и обезболивания. Уже позже, после возвращения в цивилизацию, квалифицированные врачи скептически оценили хирургические таланты Фрейхена и все же укоротили его ногу, заставив всю жизнь хромать на деревянном протезе.

Впечатления от этого путешествия Фрейхен очень живо описал в своей книге «Странствующий викинг» (1953).

ОБРАТНО В ДАНИЮ

Петер Фрейхен с дочерью Пипалук возвращаются в Данию

После смерти жены и смены власти в фактории «Туле», Гренландия стала невыносимо холодной для Петера: ничто больше не держало его здесь. Фрейхен садится на пароход и возвращается на родину вместе со своими детьми. На деньги, заработанные в Гренландии, он покупает небольшой островок Энехое в датской глуши и строит там скромный дом.

Накопленного капитала хватило бы надолго, но предприимчивый датчанин не привык сидеть без дела. Петер начинает читать публичные лекции об Арктике и ее народах, издает десятки статей в самых разных журналах и в 1927 году выпускает свою первую книгу: Grønland, land og folk («Гренландия, земля и народ»), в которой рассказывает о своем удивительном опыте жизни среди эскимосов. Кроме этого, Фрейхен заинтересовался политикой — он вступил в партию социал-демократов и начал регулярно отмечаться качественными аналитическими статьями в популярной датской газете Politiken.

В 1924 году, почти сразу после возвращения домой, Петер играет свадьбу. Его второй женой становится Магдалена Ванг Лоридсен, подруга детства, бывшая актриса и весьма обеспеченная дочка директора Национального банка Дании. Ее «приданым» стал журнал Ude og Hjemme («В гостях и дома»), главным редактором которого назначили Фрейхена. Небольшой журнал был ориентирован на домохозяек и изначально предназначался для продвижения маргарина, который производили предприятия тестя Петера.

Рецепты выпечки и десертов, публиковавшиеся в журнале, непременно включали в себя несметные количества маргарина, производившегося на предприятиях семьи Лоридсен. Но суровый полярник так ответственно отнесся к редактированию кулинарных рецептов для домохозяек, советов по выбору штор в спальню и прочей лайфстайл-белиберды, что вскоре Ude og Hjemme стал самым популярным изданием для домохозяек в стране. Журнал существует по сей день, оставаясь одним из самых старых датских периодических изданий.

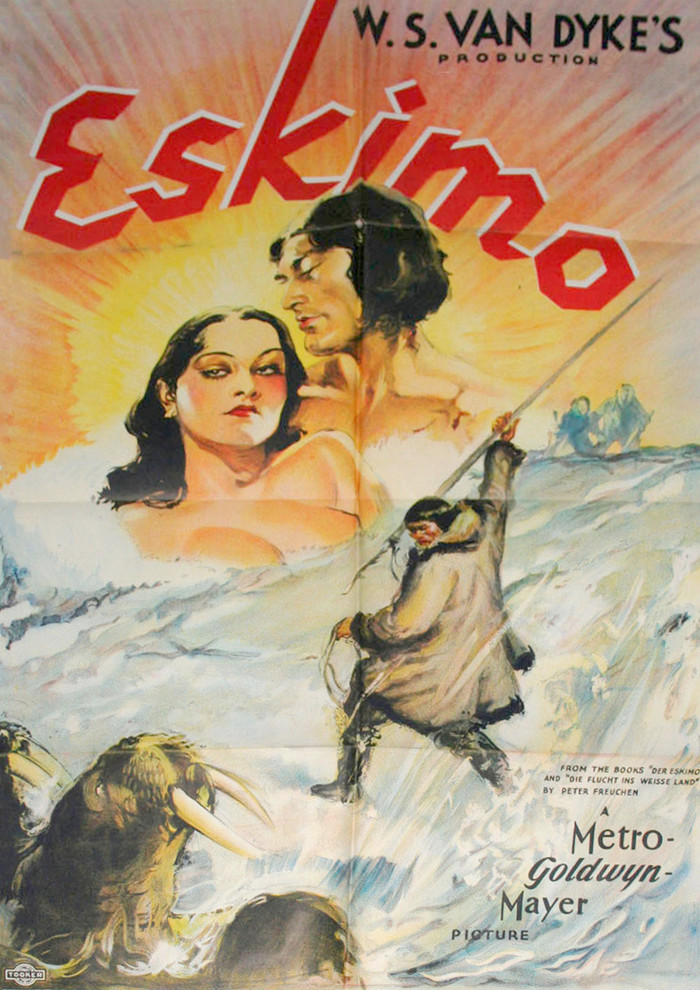

Но и славы издателя популярного журнала Фрейхену тоже оказалось мало, и он начал осваивать новое поле работы. Стремительно набирающий популярность кинематограф испытывал дефицит остросюжетных сценариев — романтичные истории и «комедии положений» уже успели наскучить публике, а до освежающей волны гангстерских боевиков было еще далеко. Тогда Фрейхен начал работать над киносценариями, первым из которых стал фильм «Эскимос», снятый по его одноименной книге.

В 1932-33 годах Фрейхен нанялся в Metro Goldwyn Mayer и организовал им съемки на Аляске. Он одновременно выступил сценаристом, переводчиком и кастинг-менеджером, а также сыграл в «Эскимосе» роль главного злодея — капитана промыслового судна, который вторгается в размеренную и счастливую жизнь молодой эскимосской семьи. Все диалоги в фильме были озвучены на эскимосском языке с английскими субтитрами, а главные роли сыграли местные аборигены, продемонстрировавшие в фильме традиционные способы охоты, рыбной ловли и древние обычаи инуитов.

В начале 1930-х тематика арктических приключений была на пике моды. «Эскимос» получил «Оскара» за лучший монтаж и собрал внушительную кассу в США и Канаде. Первый успех подтолкнул Фрейхена к созданию собственной кинокомпании, которая консультировала разные студии по поводу арктических путешествий и периодически продавала им готовые сценарии приключенческих фильмов.

Фрейхен с головой погружается в общественную жизнь — он возглавляет Федерацию бокса Дании, регулярно устраивает светские вечера и окружает себя многочисленной толпой поклонников и поклонниц. В 1938 году он основывает «Датский клуб путешественников», где в глубоких креслах вокруг камина заседают суровые мужчины с сигарами и травят байки о своих приключениях. Процедура принятия новых членов была очень простой — претендента подводили к Фрейхену, сурово восседающему во главе стола и вопрошали его: «Великий Петер, ты принимаешь этого человека в наш клуб?». Если в ответ раздавался одобрительный стук деревянного протеза о пол — значит, можно начинать праздновать.

В рамках этого клуба Фрейхен организовал несколько путешествий в Норвегию, Швецию и даже Южную Африку, где члены клуба охотились на слонов и знакомились с бытом местных племен.

Он дважды побывал в Советском Союзе — в 1928 и 1937 годах, где сдружился со знаменитым советским полярником Отто Шмидтом и принял участие в двух его арктических экспедициях.

Активная жизненная позиция, авторитет среди датчан и харизматичная манера общения позволили Фрейхену завоевать доверие членов датской королевской семьи, высокопоставленных политиков и бизнесменов — впереди его ждала насыщенная и безбедная жизнь. Если бы не одно «но».

Я ЕВРЕЙ, И ЧТО ТЫ МНЕ СДЕЛАЕШЬ ?!

Приход нацистов к власти в Германии и все более явные планы Гитлера по захвату Европы не могли не беспокоить датчан, в том числе и самого Фрейхена, который испытывал к НСДАП стойкую идеологическую неприязнь. Когда в 1939 году власти Дании подписали с Германией договор о ненападении, многие выдохнули спокойно, но только не он.

9 апреля 1940 года, в нарушение мирного договора, войска Вермахта начали Датско-Норвежскую операцию, и уже через час после ее начала король Дании отдал приказ сложить оружие. Страна перешла под немецкий контроль.

В первые годы «мягкой» оккупации Движение Сопротивления не пользовалось большой популярностью. Антифашисты занимались агитацией и антинацистской пропагандой, собирали разведданные для союзников и изредка проводили локальные диверсии на немецких военных объектах. Фрейхен с первых дней занял активную роль в движении и занимался укрывательством беженцев, разведкой и саботажем. Он был довольно влиятельной фигурой в стране и не считал нужным скрывать свои взгляды. Когда кто-то в его присутствии начинал вещать о величии Рейха и разумности его политики (например, в отношении сохранения чистоты арийской расы), Фрейхен не мог удержаться и говорил прямо в глаза собеседнику со всей высоты своего двухметрового роста: «Ну, я еврей, и что ты мне сделаешь!».

Летом 1943 года правительство Дании разогнали, и власть полностью перешла в руки оккупационной администрации. В страну ввели полицейские части и подразделения гестапо. Осенью был издан указ о введении смертной казни для всех участников сопротивления и сочувствующих им. Одним из первых кандидатов на эту роль оказался Петер Фрейхен — он был арестован и быстро приговорен к расстрелу. Но нацисты забыли, что этому парню удалось выбраться из ледяной пещеры при помощи зубила из собственных фекалий — он был им не по зубам. С помощью верных друзей ему удалось бежать из застенков гестапо — сначала в Швецию, а затем в Нью-Йорк.

КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ НАПОСЛЕДОК

«Маргариновая королева» Магдалена Ванг Лоридсен после 20 лет счастливого брака не пожелала последовать за мужем в вынужденную эмиграцию и это значило, что их брак распался. Но суровый полярник горевал недолго. Меньше чем через год он повстречал в Нью-Йорке свою соотечественницу Дагмар Кон, работавшую иллюстратором в модных журналах Vogue и Harper’s Bazaar. В 1945 году она стала его третьей женой и оформила Фрейхену пропуск в мир американской богемы.

С трудом можно представить рыжего гиганта-датчанина на деревянной ноге в окружении стильных манекенщиц и модельеров на какой-нибудь нью-йоркской модной вечеринке, но в начале 1950-х все выглядело именно так. В перерывах между новыми экспедициями и съемками кино Фрейхен вел активную светскую жизнь, раздавал налево и направо интервью и не забывал писать многочисленные книги о своих приключениях.

Семья жила на два дома — когда Фрейхену надоедало в шумном Нью-Йорке, они отправлялись в тихий Коннектикут в свой небольшой уединенный домик на берегу залива Лонг-Айленд.

Последним аккордом его безумной биографии стала карьера телезвезды. За год до смерти Фрейхен оказался финалистом популярного ТВ-шоу «The $64,000 Question» и правильно ответил на тот самый вопрос, став известным на всю Америку.

Прожить 15 лет среди гренландских инуитов, питаясь моржатиной и китовым мясом, сделать пару географических открытий мирового значения, выбраться из ледяного плена с помощью зубила из замороженных фекалий, запустить успешный журнал для домохозяек, объездить полмира, сбежать от нацистов, а в довершение стать победителем интеллектуальной телевикторины — такой удачи слишком много для жизни одного человека.

Удача Фрейхена закончилась 2 сентября 1957 года — внезапный сердечный приступ настиг его на военно-воздушной базе Эльмендорф рядом со столицей Аляски — Анкориджем. Отсюда он намеревался совершить свое очередное арктическое путешествие, но вместо этого его прах отправился в Гренландию — на его вторую родину. Там пепел, оставшийся от величайшего авантюриста ХХ века, развеяли на вершине горы Дундас, неподалеку от Туле.

Еще один сценарий для исторического сериала. История Давыдова и Хвостова.

Мой предыдущий пост https://pikabu.ru/story/eshche_raz_pro_tolstogo_i_kutezhi_66. , задуманный как просто дополнение к статье другого автора, вызвал неожиданно бурную дискуссию в комментариях. И если отбросить комменты типа: «старьё, уже было» и «о, ужас, как таких земля носит», то, по общему мнению, изложенная биография графа Федора Ивановича Толстого вполне себе тянет на сценарий к историческому сериалу.

Хотите сериалов? Их есть у меня. Причем далеко ходить не надо. Рассказ будет о двух реальных исторических персонажах, современниках Федора Ивановича Толстого, с которыми он даже немного пересекался. Судьба их не менее интересна и неожиданна, чем у графа-авантюриста.

История Толстого-Американца началась на бриге «Надежда», отплывшем под командованием Крузенштерна в кругосветку. А вторым по значимости лицом на «Надежде» был Николай Резанов. Тот самый, который потом стал героем истории, описанной в рок-опере «Юнона и Авось». А почему оперу назвали «Юнона и Авось»? Правильно. Это названия кораблей, на которых камергер Резанов отправился покорять американскую Калифорнию. И были у этих кораблей капитаны. Звали их Николай Александрович Хвостов и Гавриил Иванович Давыдов.

Оба закончили Морской кадетский корпус в Санкт-Петербурге, а в 1802 году мичман Давыдов, по приглашению лейтенанта Хвостова, поступил на службу в Русско — Американскую компанию. Будучи служащими компании, оба офицера сопровождали руководителя оной, Николая Резанова, в его посольстве в Японию (кстати, в начале своей кругосветки, «Надежда» Крузенштерна направлялась именно туда, доставляя Резанова, выполнявшего функции посла в страну восходящего солнца).

Посольская миссия Резанова оказалась крайне неудачной — необщительные самураи промурыжили русских чиновников несколько месяцев, после чего отказались от официальной встречи посла с руководством страны и указали на дверь попросили покинуть японскую территорию. А заодно запретили русским кораблям заходить в японские порты.

Амбициозный Резанов был в бешенстве и затаил обиду. Японцам такая необщительность потом очень даже аукнулась.

В 1806 году Резанов выступил с проектом освоения Сахалина, для чего снарядил два судна — те самые «Юнону» и «Авось». Капитаном первой стал лейтенант Хвостов, вторым судном был назначен командовать мичман Давыдов.

Но пока суть да дело, с Сахалином решили обождать и сгонять в Калифорнию, где, как мы уже знаем, случилась любовная история немолодого русского дворянина и юной испанской аристократки. Капитаны Давыдов и Хвостов миссию по доставке выполнили на отлично, даже пару раз промелькнули в тексте оперы. После отплытия из Калифорнии обратно на Аляску, пути капитанов и Резанова разошлись. Последний рванул в Питер за разрешением на брак, что, как известно, ни к чему хорошему не привело. А Хвостов с Давыдовым, по его распоряжению, отправились покорять Сахалин.

Про Сахалин в те годы знали очень мало. Даже то, что это остров, достоверно будет установлено только через пару десятков лет. Зато было известно, что Сахалин населяет коренная народность Айны, угнетаемая японцами. Которых оба капитана, а также их босс, камергер Резанов, еще со времен провального посольства очень не любили.

Аляскинская колония отчаяно нуждалась в продовольствии. Сахалин куда ближе Калифорнии, а значит поставки оттуда организовать проще. С японцами договориться не удалось? Значит будем разговаривать с Айнами, которые с народом самураев также находятся в, мягко говоря, натянутых отношениях, решили капитаны.

Осенью 1806 года «Юнона», под управлением Хвостова, отправилась к Сахалину («Авось» остался на Аляске из-за болезни своего капитана). Прибыв на остров Хвостов успешно вступил в контакт с аборигенами. А вот общего языка с жителями японской фактории предсказуемо найти не удалось. Возникший конфликт решили просто — при поддержке местного населения, захватили и разграбили японские склады и магазины. Задолбанные японцами айны были счастливы. По воспоминаниям Хвостова: «позволенным расхищением японских богатых магазинов я привязал сердца их к россиянам», они «поднимали руки вверх, радовались и скакали».

Те самые айны. Ребята выглядят немного странно, но зато были за наших

К берегам Аляски вернулись с богатой добычей. В 1807 году миссию решили повторить. «Юнона» и «Авось» Хвостова и Давыдова вновь отправились в поход. На этот раз решили потрясти японцев не только на Сахалине, но и на других островах. Рейд получился шумным. Моряки выгнали японцев с островов Сахалин, Карафуто, Итуруп, Рисири. Фактории разграбили, товары частично забрали себе, частично раздали айнам. Находящийся на острове Итуруп японский военный гарнизон численностью 300 человек разгромили, несмотря на то, что русских моряков было в два раза меньше. Военные укрепления сожгли.

Вопль японцев о творимом русскими беспределе получился очень громким и достиг европейских столиц. В Петербурге поморщились. И по возвращению кораблей в Охотск, наши капитаны, вместо ожидаемой благодарности за колонизацию новых земель (Сахалин, кстати, с той поры до сих пор остается русским), были арестованы.

Им сочуствовали, но сделать никто ничего не мог — император Александр I был в бешенстве. Просидев несколько месяцев в крепости и поняв, что ловить в Охотске больше нечего, наши герои решили уйти в побег. И ушли.