- Тайны природы: уникальные животные, в которых невозможно поверить

- 25. Калифорнийский толстоголовый губан (California Sheephead)

- 24. Гибрид белого и бурого медведя

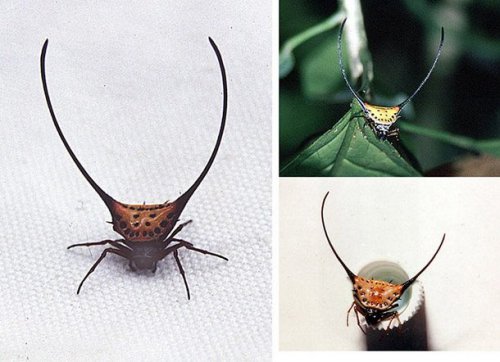

- 23. Рогатый паук-кругопряд

- 22. Акула-гибрид

- 21. Двуглавая морская свинья

- 20. Безликая рыба

- 19. «Камень» Pyura chilensis

- 18. Большеротый угорь

- 17. Двуглавая корова

- 16. Гавиал

- 15. Койволк

- 14. Клыкастая лягушка

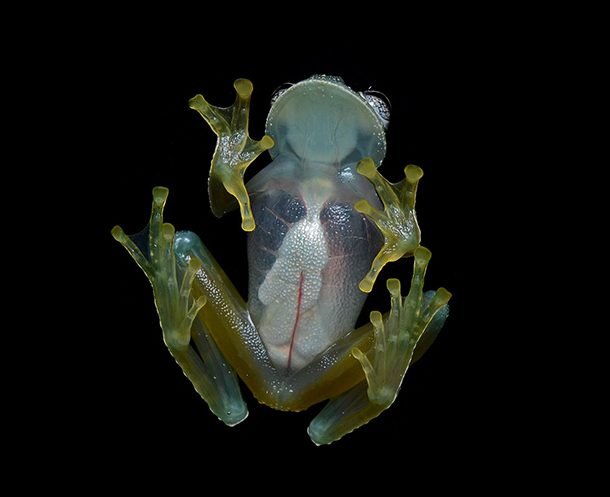

- 13. Стеклянная лягушка

- 12. Светящаяся морская черепаха

- 11. Двуглавая акула

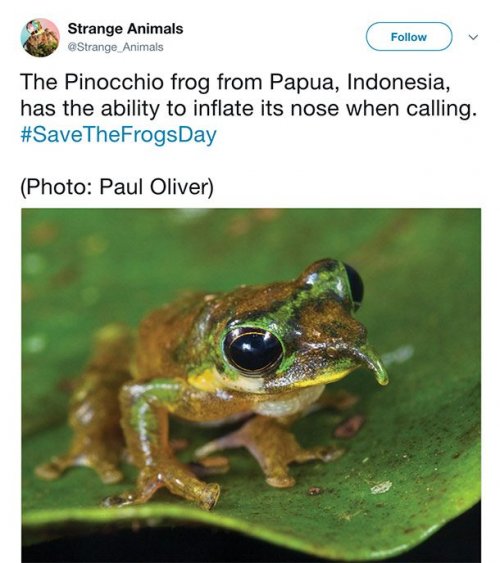

- 10. Лягушка Пиноккио

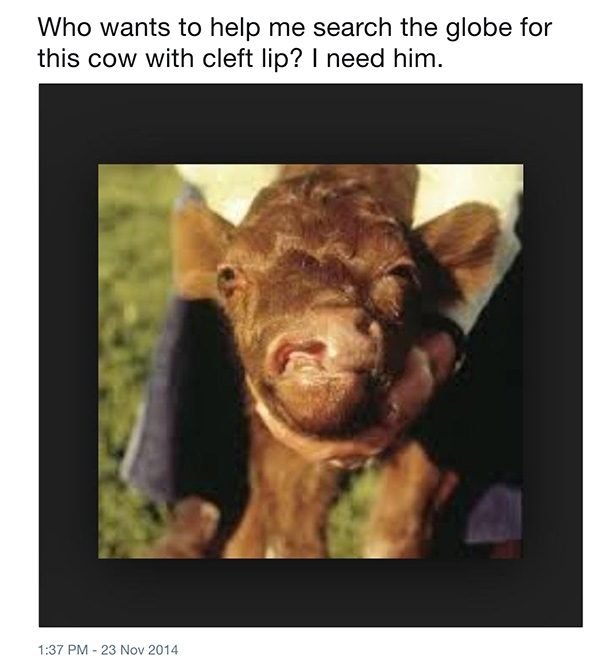

- 9. Корова с расщелиной губы

- 8. Рысь в Чернобыле

- 7. Дрофа

- 6. Разноцветный лобстер

- 5. Чернобыльские ласточки

- 4. Лягушка Реобатрахус

- 3. Косаткодельфин

- 2. Безногая ящерица

- 1. Корова с пятью ногами

- Тайны живой природы. Загадочные животные и растения Группа авторов, 2016

- Оглавление

Тайны природы: уникальные животные, в которых невозможно поверить

Вы не поверите, какие странные аномальные существа есть в дикой природе! В то время, как природа делает хорошую работу по поддержанию порядка, иногда все идет наперекосяк. От радиоактивных мутантов до редких гибридов, живые существа находят свой способ мутировать.

Иногда они отращивают лишнюю ногу, имеют вторую голову или делают вещи, противоречащие тем, которые нужно делать, чтобы выжить. И, если человечество продолжит разрушать места обитания животных, способствовать перенаселению, загрязнять и отравлять землю, аномалия таких существ вполне может стать нормой. Вот 25 странных аномальных существ, обнаруженных в дикой природе.

25. Калифорнийский толстоголовый губан (California Sheephead)

Калифорнийский толстоголовый губан (California Sheephead) — редкий и исчезающий вид с аномальными и уникальными качествами. Самое странное в нем — это его подбородок и человеческие зубы. Это существо использует зубы, чтобы раздавить свою добычу.

24. Гибрид белого и бурого медведя

Гибрид белого и бурого медведя (Grolar), которого также называют Pizzly, отец или мать в данном случае являются полярным белым медведем и гризли, этот медведь-гибрид, был обнаружен в дикой природе. Медведи встречаются невероятно редко, и ученые обеспокоены тем, что это может служить сигналом о том, что белые медведи плохо выживают в дикой природе.

23. Рогатый паук-кругопряд

Рогатый паук-кругопряд (Long-Horned Orb-Weaver) — невероятно причудливое существо. Его длинные рога, похоже, не используются по назначению, кроме как для отпугивания хищников. Длина рогов варьируется, но некоторые могут достигать 45 мм в длину.

22. Акула-гибрид

В 2012 году ученые решили, что они обнаружили первую в истории гибридную акулу. Смесь Австралийской черноперой акулы и обычной Черноперой акулы, гибридная акула является потенциальным признаком адаптации к изменению климата. Австралийская черноперая акула любит плавать в теплой воде, в то время как обычная Черноперая акула плавает на расстоянии 1609 км к югу в холодных водах. Гибрид, по-видимому, может плавать в теплой и холодной воде.

21. Двуглавая морская свинья

Недавно рыбаки обнаружили первую в истории двуглавую морскую свинью. Это был новорожденный самец, найденный в Северном море. Опасаясь, что вылов этого создания сочтут незаконным, голландский рыбак бросил его обратно. Ученые считают, что это был сиамский близнец, редкость среди морских млекопитающих.

20. Безликая рыба

Во время первого плавания на большую глубину ученые обнаружили странное существо. Аномальное, длиной 40 см животное было безликой рыбой. У нее не было глаз и рта. Ученые считают, что у глубоководных рыб нет глаз и они используют биолюминесценцию, чтобы «видеть».

19. «Камень» Pyura chilensis

Любой, кто скажет, что вы не можете получить кровь из камня, возможно, захочет пересмотреть свое мнение. Pyura Chilensis — это морские существа, обитающие у побережья Чили. Внешняя оболочка выглядит как камень, но, когда вы разрезаете ее, течет красная кровь. И да, это живое существо, у которого есть рот, желудок и все остальное, что ему нужно, чтобы выжить.

18. Большеротый угорь

Иногда называемый Угрем-пеликаном, Большеротый угорь — это своеобразная глубоководная рыба, обитающая в дикой природе. С огромным ртом и крошечными плавниками, которые едва заметны, она использует биолюминесценцию, чтобы привлечь, а затем убить свою добычу.

17. Двуглавая корова

Двуглавая корова родилась на ферме в Северной Флориде. Имея всего одно тело, четыре глаза, четыре уха и два рта, она не должна была прожить долго. Такие животные редко живут дольше сорока дней.

16. Гавиал

Гангский Гавиал является тонконосым крокодилом, находящимся на грани исчезновения и обитающим в Индии. Когда-то эти животные бродили в таких местах, как Мьянма и Пакистан. Их популяция сократилась на 98% из-за охоты и исчезновения привычной среды обитания.

15. Койволк

Когда-то считавшиеся довольно редкими, койволки сегодня более распространены, чем когда-либо. Они являются гибридом койота и волка и встречаются в основном на западе Северной Америки. Спаривание началось, когда из-за вырубки лесов популяция волков истощилась и оставшиеся животные смешались с койотами.

14. Клыкастая лягушка

Большинство лягушек охотятся на небольших летающих насекомых, таких как мухи, но Клыкастая лягушка не такая, как все. Обнаруженная в Таиланде, эта лягушка-бегемот охотится не только на мух, но и на птиц. Правильно, это лягушка, поедающая птиц. У нее также есть клыки, которыми она пользуется для атаки других лягушек мужского пола.

13. Стеклянная лягушка

Говоря об аномальных лягушках, можно упомянуть многих, которые живут в дикой природе. Например, одна из них, обитающая в Эквадоре, совершенно прозрачна. Прозрачна настолько, что вы можете видеть, как ее сердце бьется в груди. К сожалению, ученые опасаются, что эти лягушки находятся под угрозой исчезновения из-за вырубки лесов.

12. Светящаяся морская черепаха

Недалеко от Соломоновых островов ученые обнаружили нечто феноменальное: первую известную светящуюся черепаху. Черепаха специально вырастила на своем панцире неоновый зеленый и красный цвета. В то время как это нормально для некоторых акул, рыб и других морских обитателей, наличие такой способности довольно необычно для черепахи.

11. Двуглавая акула

Двуглавые акулы — это не только выдумка, которую любит продавать Голливуд на большом экране. Удивительно, но они стали реальностью. Хотя раньше их считали редкими, теперь их появляется все больше и больше. От Флориды до Индии рыбаки обнаруживали таких акул в своих сетях.

10. Лягушка Пиноккио

Лягушка Пиноккио оправдывает свое название. Ученые обнаружили ее случайно. У самца есть шип на носу, который свисает вниз, когда он спокоен, и указывает вверх, когда он стремится привлечь внимание.

9. Корова с расщелиной губы

В результате радиоактивных осадков, спровоцированных трагедией в Чернобыле, появились сообщения о мутациях среди животных в домашних хозяйствах. В 1992 году репортер посетил близлежащую ферму и увидел черную корову с деформированной мордой и ярко выраженной заячьей губой.

8. Рысь в Чернобыле

Долгое время считалось, что Евразийская рысь исчезла в Европе. Удивительно, но ученые обнаружили этих животных в самом странном месте — Чернобыле. Предполагается, что животные переместились туда потому, что там нет людей. Их организм, вероятно, отравлен радиацией, но ученые не уверены, насколько.

7. Дрофа

Конечно, нельзя сказать, что Большая дрофа – аномальное существо, но есть один момент. Самцы дрофы травят себя для того, чтобы выглядеть привлекательнее в глазах противоположного пола. Они едят ядовитых жуков и паразитов, чтобы добиться этого. Не совсем нормальное поведение.

6. Разноцветный лобстер

Лобстеры бывают различных цветов, в том числе коричневато-зеленые, синие и даже альбиносы. Тем не менее, обнаружение разноцветного лобстера, половина тела которого коричневая, а другая – желтая, случается крайне редко, 1 случай из 30 миллионов. К счастью, рыбак выиграл лобстер-джек-пот, когда поймал одного такого в штате Мэн (Maine).

5. Чернобыльские ласточки

Когда животные обитают в местах с высоким уровнем радиации, шансы развития аномалии возрастают. В исследовании ученые обнаружили несколько печальных аномалий среди местных ласточек. Их клювы намного меньше и деформированы, многие птицы частично являются альбиносами, а их пальцы деформированы и изуродованы.

4. Лягушка Реобатрахус

Технически, лягушки Реобатрахусы вымерли, но это не делает их менее ненормальными. А именно, у этой лягушки был странный способ рожать. Самка проглатывала яйца, и они вылуплялись в ее желудок. Один за другим лягушки-детеныши вылезали изо рта.

3. Косаткодельфин

Косаткодельфин — это смесь дельфина и ложной касатки. Хотя, как говорят, они существуют в дикой природе, их трудно найти или отследить. Однако морские биологи считают, что они могут существовать в районах, где оба этих вида животных обитают в непосредственной близости друг от друга.

2. Безногая ящерица

Вы можете подумать, что Безногая ящерица — это просто змея, но вы ошибаетесь. Во-первых, в отличие от змей, у безногих ящериц нет раздвоенных языков. У них есть веки и ушные отверстия, которых нет у змей. Конечно, их общая черта — отсутствие ног.

1. Корова с пятью ногами

В Китае корову, рожденную с лишней конечностью, фермер практически списал со счетов. Никто не хотел покупать ее потому, что все боялись, что животное рано умрет. Фермер решил ее оставить, и у нее все хорошо.

Тайны живой природы. Загадочные животные и растения

Группа авторов, 2016

Человечество успешно освоило сушу, покорило воздушную и водную стихию, все дальше проникает в глубины космоса. И все же нет-нет да и промелькнет сообщение о доселе невиданном животном, ранее не объяснимом психическом феномене, неизвестном историческом факте, грозном древнем пророчестве… Раньше или позже приходит понимание, что вокруг нас – сплошные «затерянные миры», тайны которых еще только предстоит открыть. Мы считаем, что природа нашей планеты полностью изучена, но продолжаем получать свидетельства присутствия животных и растений неизвестных видов…

Оглавление

- Три стихии загадок и тайн

- Часть 1. Земля

Из серии: За гранью объяснимого. Феномены, аномалии, тайны

Приведённый ознакомительный фрагмент книги Тайны живой природы. Загадочные животные и растения предоставлен нашим книжным партнёром — компанией ЛитРес.

8 версий о том, почему вымерли динозавры

Гигантские ящеры господствовали на нашей планете в течение невероятно долгого времени, и причины их гибели окутаны тайной. Гипотез выдвигается множество, но не все выдерживают даже робких попыток критики. Поэтому мы, не пытаясь рассказывать о том, что прекрасно известно уважаемому читателю, коснемся самых нестандартных версий, отчего все же 60 миллионов лет назад вымерли властители Земли. Если вымерли, конечно.

1. Динозавры умерли от голода. «Размножаясь, прожорливые гусеницы бабочек лишали динозавров пропитания, — уверяет палеонтолог, научный сотрудник Музея Штата Нью-Джерси, Браайн Свитек. — В результате ящеры вымерли по банальной причине: от голода».

По словам Свитека, 66–65 миллионов лет назад птиц на Земле еще не было, поэтому бабочки чувствовали себя вольготно, размножаясь без устали. А гусеницы перед тем, как превратиться в бабочек, питались исключительно растениями — основной пищей травоядных динозавров. Бесчисленные армии чешуекрылых пожирали зелень на огромных пространствах. А чем меньше становилось травоядных ящеров, тем голоднее было хищникам. Так они все вместе и вымерли.

2. Поедание яиц. Палеонтолог Джордж Виланд в начале XX века утверждал, что динозавры съели сами себя и обрекли тем самым себя на вымирание. По его мнению, предки тираннозавров, вероятно, сделали первый шаг к гигантизму, начав питаться яйцами зауроподов. Даже самые заботливые матери-динозавры не могли препятствовать браконьерству голодных хищников.

3. Деформация скорлупы. Эксперт по беспозвоночным ископаемым Г. K. Эрбен и его коллеги тоже считали, что яйца поспособствовали исчезновению динозавров. В 1979 году исследователи опубликовали версию о том, что анализ состава фрагментов окаменелой яичной скорлупы, найденных на юге Франции и в испанских Пиренеях, показал два вида отклонений: скорлупа некоторых яиц была многослойной и толстой, других же — чрезвычайно тонкой. Любая из этих ситуаций была смертельной: в многослойных яйцах эмбрионы задохнулись бы, а яйца с тонкой скорлупой могли легко треснуть и послужить причиной обезвоживания эмбрионов.

4. Гиперактивные железы. Палеонтолог Франц Нопкса фон Фелсо-Цильвас в начале XX века предположил, что динозавры вырастали до невероятных размеров благодаря неправильной работе гипофиза. В конце концов железа послужила причиной того, что животные стали патологически громадными и гротескными. Нопкса, однако, так и не смог привести никаких достоверных свидетельств того, что гипофиз мог оказать влияние на размер динозавров или их исчезновение.

5. Эволюционное самоуничтожение. Есть теория, что некоторые виды живых существ «идут путем динозавров» — иными словами, в процессе эволюции становятся слишком вялыми, глупыми или маленькими, чтобы выживать. Некоторое время палеонтологи полагали, что именно это и произошло с динозаврами.

6. Слишком много самцов. Специалист по бесплодию Шерман Зильбер неоднократно утверждал, что динозавры погибли, потому что не могли найти себе пару.

Зильбер предположил, что, по аналогии с современными аллигаторами и крокодилами, изменения внешней температуры могли определить пол эмбрионов динозавров во время развития в яйцах. В этом случае изменения климата, вызванные вулканической активностью и падением астероида, могли послужить причиной того, что в подавляющем большинстве вылуплялись самцы.

Однако до сих пор не ясно, влияла ли температура на развитие половых признаков динозавров.

7. Катаракта. В 1982 году офтальмолог Л. Р. Крофт предположил, что причиной вымирания динозавров стало слабое зрение. При длительном тепловом воздействии катаракта развивается быстрее, и Крофт решил, что динозавры с рогами или причудливыми гребнями на голове использовали эти «украшения» для защиты от безжалостного солнца мезозойской эры. Тем не менее даже это не спасло глаза динозавров, и они теряли зрение до наступления половой зрелости.

8. Сверхновая. В 1971 году физик Уолле Такер и палеонтолог Дейл Рассел предположили, что взрыв находящейся довольно близко от Солнечной системы сверхновой в конце мелового периода мог иметь катастрофические последствия для жизни на Земле.

В результате взрыва верхние слои атмосферы планеты подверглись воздействию различных видов излучения, что стало причиной стремительного изменения климата. Однако никаких доказательств найдено не было.

Чудовище из Жеводана — оживший ночной кошмар?

Среди множества историй о маньяках и монстрах особняком стоит одна страшная история о Звере из Жеводана. Первое упоминание о нем относится к 1 июня 1764 года, когда он совершил нападение на крестьянку, пасшую стадо коров. Некое напоминающее волка существо выскочило из леса и бросилось на нее. Собаки даже не шелохнулись, только дрожали и скулили. Израненная и насмерть перепуганная женщина кинулась к быкам, встретившим зверя выставленными рогами. Несмотря на свою ловкость, он так и не смог ее достать.

Страшная смерть Жанны Буле

Первой жертвой Зверя стала четырнадцатилетняя Жанна Буле, убитая 30 июня 1764 года у деревни Ибак, недалеко от города Лангоня. Ее тело было частично обглодано. В августе чудищем были убиты еще двое детей — девочка и мальчик.

Поначалу крестьяне приписывали нападения стае голодных или бешеных волков, однако немногие очевидцы описали огромного зверя черного цвета с кошачьими повадками. Десятки охотничьих групп устремились в леса, но возвращались ни с чем, а количество жертв продолжало расти.

Все нападения совершались одинаково: жертва сбивалась с ног стремительным броском. Волк — крупное животное, и его веса в полете, особенно если передние лапы попадают в грудь, вполне достаточно, чтобы свалить на землю даже рослого человека. Зверь убивал укусом в лицо, которое он затем раздирал острыми, как бритва, зубами. Если человек не умирал сразу, шок и потеря крови вскоре делали свое дело.

Попытка отбить добычу

Осенью Зверь добавил к числу своих жертв взрослую женщину. В семь вечера 6 сентября 1764 года он напал на 36-летнюю крестьянку посреди деревни Эстре (около Арзанса). Деревенскую тишину разорвали истошные крики, селяне выскочили из домов с топорами и вилами. Кинувшись к саду, они обнаружили зверя, рвущего на куски еще живую жертву. Заметив вооруженных людей, он не спеша отступил к лесу, как бы показывая, что ничуть их не боится. Всего в течение сентября Зверь унес жизни еще пяти детей, среди которых оказался и юноша — сын местного аристократа, маркиза д’Апше.

К концу октября количество жертв достигло одиннадцати, Зверь напал на девочку из деревни Виварис, на трех подростков из Шайла-Левек, на девочку из местечка Торис.

В деревнях поднялась тревога. Ничего подобного здесь раньше не происходило: волки нападали на овец, но не на людей.

В конце октября 1764 года двое охотников, случайно наткнувшись на волка у лесной опушки, сделали по нему выстрел с расстояния не более десяти шагов. Выстрел поверг чудовище на землю, но оно тут же вскочило; второй выстрел снова заставил его упасть, однако Зверь сумел подняться и побежать в лес. Охотники следовали за ним по кровавым следам, однако все, что им удалось найти, — растерзанное тело очередной жертвы Зверя — 21-летнего парня, убитого ранее в тот же день.

После этого Зверь исчез на месяц, но 25 ноября убил 70-летнюю Катерину Валли.

Темным ноябрьским вечером Жан-Пьер Пурше, скотовод из Жюллианж, пошел в амбар за сеном для быков и увидел тяжелую черную тень, крадущуюся по пустырю вдоль поселка. В ту тревожную пору Пурше всегда держал под рукой оружие — тяжелый двуствольный мушкетон. Фермер прицелился и выстрелил — зверь сначала будто растворился в ночи, а потом неожиданно появился прямо перед Пурше и поднялся на дыбы, встав, как человек. Пурше выстрелил во второй раз, чудовище издало жуткий крик, и тут… «Мы встретились взглядами, — рассказывал жандармскому приставу Пурше, — и меня поразили глаза зверя: они были человечьи!»

По горным долинам поползли слухи о «лугару» — волке-оборотне. Священники окропляли святой водой пули, которые приносили в церковь крестьяне. Местный кюре окрестил зверя Бичом Божьим, посланным народу за грехи короля и дворянства. Когда нападения Зверя приняли пугающие масштабы, военный губернатор Лангедока де Монкан направил на место происшествия стоявший в Клермон-Ферране отряд из сорока пеших драгун и семнадцати всадников под командованием капитана Жака Дюамеля. Первая облава, устроенная отрядом драгун, успеха не принесла. Зверь ушел из-под носа и скрылся в лесах на побережье реки Маргерид. Вскоре там были найдены останки еще пять жертв загадочного хищника.

Власти Лангедока и епископ города Менд также организовали группу охотников, одновременно с отрядом Дюамеля проводившую одну облаву за другой. Женщинам и детям запретили выходить из дома в одиночку. Мужчины были обязаны иметь при себе хотя бы палку с привязанным на конце ножом. К концу 1764 года охотники и драгуны в окрестностях Жеводана убили около сотни волков. В декабре, когда драгуны закончили свою работу, жители были уверены, что опасность устранена, но едва отряд покинул округ, как огромный волк совершил новое нападение — в сочельник, начав тем самым беспрестанную череду нападений — иногда по два-три за день, четыре нападения и два трупа за один день 27 декабря. В начале января 1765 года, когда поступили сообщения о новых жертвах, войну зверю объявила Церковь, и епископ провел молебен за безопасность жителей, но, несмотря на эти меры, волк в течение последующих дней убил еще нескольких женщин и девочек.

В течение января Зверь нападал на людей через день. К счастью, не каждое нападение заканчивалось смертью жертвы. 12 января 1765 года группа детей — 13-летний Жак Портфе, с ним четыре мальчика и две девочки от 9 до 13 лет подверглись нападению Жеводанского Зверя. Огромный волк бросился на группу детей, игравших на околице деревни Виларе, и схватил самого младшего. Тогда трое старших ребят, схватив камни и палки, накинулись на зверя, заставили его бросить жертву и обратиться в бегство. Хотя волк покусал маленьких храбрецов, жизнь младшего ребенка была спасена. Позднее в тот же день Зверь все же нашел добычу, убив малолетнего сына местного жителя де Греза.

Эпизод со спасением Жака Портфе и его товарищей от Жеводанского Зверя привлек внимание короля Франции — Людовика XV, который наградил подростков, повелев выдать им триста ливров.

Волк же, некоторое время опасавшийся групп людей, вскоре загрыз и частично съел девочку 12-ти и подростка 14 лет. Особый оттенок зверствам придавала одна странная черта зверя из Жеводана — выбор добычи. Волк мог почти всегда задрать овцу или корову, но этого не делал. Он подстерегал человека и набрасывался на него, даже если это было сопряжено с серьезной опасностью.

В конце января волк напал на троих крестьян среди бела дня. У мужчин были железные вилы, и они не ударились в панику. Борьба продолжалась, как показалось крестьянам, несколько минут. Люди, дико крича, пытались проткнуть зверя вилами, а он старался добраться до их глоток.

Когда волк, рыча, убежал, крестьяне поспешили в деревню. Они сообщили властям, что волк был взрослым животным с грубой рыжеватой шерстью; нападал в горизонтальном положении, а потом вставал на дыбы, как лошадь, и бил передними лапами. Везение этих людей и мстительность не ожидавшего отпора Зверя можно оценить по тому факту, что в течение нескольких дней, прошедших после его столкновения с работниками фермы, волк загрыз двух женщин и ребенка.

Местные жители постоянно организовывали облавы на жестокое чудовище. В одной из таких облав участвовало около тысячи человек, но, хотя в лесу вспугнули и убили несколько больших волков, ко всеобщему разочарованию, ни один из них не напоминал людоеда. То, что усилия оказались напрасными, стало ясно в начале февраля, когда очередной жертвой волка стал молодой парень. Он был жестоко изранен, но остался жив благодаря собаке, которая, защищая хозяина, с невероятной отвагой набросилась на волка и заставила оставить добычу.

В феврале нападения продолжились с той же частотой, но Зверю уже не так везло — людям чаще удавалось от него уйти.

Король Людовик XV приказал профессиональным охотникам из Нормандии — Жану-Шарлю-Марку-Антуану Вомеслю Дюневалю и его сыну Жану-Франсуа Дюневалю — уничтожить чудовище.

Отец и сын прибыли в Клермон-Ферран 17 февраля 1765 года, привезя с собой восемь гончих, натасканных в охоте на волков. За несколько месяцев им удалось выследить и убить около двадцати волков, но неуловимый Зверь избегал ловушек, не жрал отравленные приманки и не показывался на глаза. Все больше наглея, словно от осознания своей неуязвимости, волк однажды даже напал на конного, ехавшего по дороге в местную деревушку Аморнь. Но человек сумел отбиться, снова вскочить на лошадь и ускакать.

В течение всей весны 1765 года Зверь нападал с тем же темпом — через день. 5 апреля он напал на группу из четверых детей и убил их всех — этим детям не повезло так, как Жаку Портфе и его друзьям.

Дюневали устроили несколько массовых облав, в крупнейшей из которых — 1 мая 1765 года — участвовало сто семнадцать солдат и шестьсот местных жителей. Волк был взят в окружение, и охотники всадили в него три пули, освященные в церкви. Но Зверь прорвался сквозь заслон из собак и загонщиков и исчез. «Все кончено! Чудовище уничтожено!» — написал Дюневаль в реляции в Версаль, а через два дня волк убил еще двух человек в разных концах Оверни.

В начале июня недалеко от Аморни волк загрыз девушку. Маленькая девочка спаслась, вскарабкавшись на утес, возвышавшийся у дороги. Родители нашли ее лишь через три дня, когда бедный ребенок уже потерял рассудок.

В июне 1765 года Дюневалей по приказу короля сменил Франсуа Антуан де Ботер, носитель королевской аркебузы и лейтенант охоты. Шевалье де Ботер сохранил, несмотря на седину и 70-летний возраст, и выправку, и острый глаз, и твердую руку. Он начал с того, что испросил у вельмож лучших охотничьих собак. Набрав свору, лейтенант прибыл в ле Мальзье с великолепными гончими и отрядом загонщиков 22 июня и начал методично прочесывать леса.

В ходе трехмесячной охоты были истреблены тысяча двести волков, но, словно выражая презрение к новому врагу, огромный Зверь зашел прямо в один из домов и загрыз старую женщину, сидевшую за прялкой. Ее растерзанное тело было обнаружено ребенком, чьи крики потревожили волка и заставили уйти. За несколько следующих недель Зверь загрыз еще пятерых детей и молодую женщину, напав на нее, как раз когда она кормила привезенных из Парижа лучших охотничьих собак. Перепуганные гончие даже не попытались спасти несчастную.

11 августа 1765 года Зверь напал на девушку по имени Мари-Жанна Вале. Это кажется невероятным, но, проявив невероятное мужество и волю к жизни, Мари-Жанна отбилась от Зверя. Ныне у деревни Полак в Лозере находится скульптура, посвященная этому событию.

Всего Зверь совершил сто тридцать четыре нападения и унес жизни пятидесяти пяти человек, в основном детей и женщин. Последняя из жертв была убита 12 сентября 1765 года, а 20 сентября де Ботер и его охотники (сорок добровольцев, двенадцать собак) приняли решение организовать засаду у аббатства в Шаз.

Через несколько часов после того, как охотники были расставлены по местам, собаки выгнали чудовище прямо на де Ботера, стоявшего у треноги своей аркебузы. Он зарядил орудие одновременно свинцовой пулей и тридцатью пятью картечинами. Де Ботер сотворил крестное знамение и нажал на курок, крупная дробь пробила грудь волка. Живучий Зверь попытался бежать, когда выстрел другого охотника попал ему в голову, пробив правый глаз и череп. Зверь рухнул, но, каким бы невероятным это не казалось, пока охотники перезаряжали ружья, снова вскочил на ноги и кинулся на де Ботера. «Стреляйте!» — скомандовал шевалье. Раздался залп, и чудовище застыло с подломившимися лапами.

Это было животное невероятных размеров, волк необычной, странной раскраски, весивший шестьдесят килограммов, почти вдвое больше обычного. Высотой он был 80 см в холке, а длина его от кончика носа до конца чрезвычайно длинного мохнатого хвоста равнялась 170 см. Каждый из его клыков был длиной до 4 см.

В деревню Сож, где де Ботер организовал штаб-квартиру, вызвали оставшихся в живых жертв людоеда, и все они опознали убийцу. Местный цирюльник вскрыл брюхо зверя и обнаружил там человечьи кости и несколько полос красной материи.

Убитый зверь был назван волком из Шаз. Де Ботер послал королю отчет, в котором писал: «В настоящем отчете, заверенном нашими подписями, мы заявляем, что никогда не видели волка, которого можно было бы сравнить с этим. Вот почему мы полагаем, что это именно тот страшный зверь, который причинял такой ущерб королевству».

Шевалье отправил добычу в Клермон, где лекари обработали шкуру хищника и сделали из нее чучело для короля. Стрелка наградили орденом Святого Людовика, тысячей ливров пансиона и разрешили отныне иметь в фамильном гербе волчью голову.

Зверь вернулся 2 декабря 1765 года, словно антипризрак, — когтистая и клыкастая плоть, бездушная, но жаждущая возмездия. Он напал близ Бессер-Сент-Мари на двух детей, 14 и 7 лет, 10 декабря тяжело ранил двух женщин около Лашампа, 14 декабря у деревни Полак от него чудом спасся молодой человек, а 21 декабря 1765 года в окрестностях горы Муше селяне нашли тело 12-летней Аньес.

Волк настолько обнаглел, что в поисках беззащитных жертв подходил к домам. В конце марта он утащил мальчика 8 лет, игравшего во дворе, и отец, отправившийся на поиски ребенка, нашел его растерзанные останки в полутора километрах от дома. Следующей жертвой стал старик, и, хотя он был жестоко изранен, ему повезло, поскольку вмешательство прохожего спасло ему жизнь. Затем на некоторое время наступило затишье, а в самый разгар лета нападения возобновились — Зверь загрыз еще двоих детей, пасших овец. Скорбный перечень кошмарных нападений пополнялся до 1 ноября, когда, убив 12-летнего Жан-Пьера Олье около деревни Суше, Жеводанский Зверь неожиданно снова канул в никуда — тем неожиданнее, что большой охоты на него в это время не велось и крупных волков, в отличие от предыдущего года, охотники не убивали. Всего за конец 1765 года и весь 1766 год Зверь совершил сорок одно нападение.

Зверь не появлялся в течение 122 дней, то есть до весны, и жеводанские поселяне вздохнули было спокойно, но радоваться было рано. 2 марта 1767 года Зверь убил мальчика у деревни Понтажу, возобновив кровавую жатву с удвоенной силой. Он совершил в течение апреля восемь нападений, а в течение мая — девятнадцать (в общей сложности тридцать шесть).

Жители принимали отчаянные меры для уничтожения страшного порождения сумрачных лесов Жеводана. Они раскладывали отравленную пищу, но Зверь игнорировал немудреные приманки, предпочитая человеческую плоть. Крестьяне расставляли ловушки и капканы, но они оставались пустыми.

Жеводанский Зверь властвовал над лесами этой области больше двух лет, проявляя презрительное безразличие ко всем попыткам поймать и убить его, но маркиз д’Апше, не потеряв надежды уничтожить монстра и отомстить за смерть сына, без устали проводил в горах одну облаву за другой. Наконец 19 июня 1767 года крупнейшая из таких облав — с участием более чем трехсот охотников — увенчалась успехом: одному из них удалось застрелить чудовище.

Жан Шастель, будучи чрезвычайно религиозным человеком, зарядил ружье именно освященными серебряными пулями и взял с собой Библию. На привале Шастель раскрыл Библию и начал читать молитву, когда из чащи выпрыгнул гигантский волк. Он остановился перед Шастелем и посмотрел на него, и тогда Шастель выстрелил в упор, затем перезарядил ружье и выстрелил повторно.

Две серебряные пули достигли цели — волк был убит наповал. Вес убитого зверя составил 63 кг. Известно, что вес волка может достигать 70–80 кг, но обычно взрослые самцы весят не более 40–50 кг. Мех его имел отчетливый рыжеватый оттенок, что совпадало с описанием волка, умертвившего стольких людей. А когда животное вскрыли, в его желудке обнаружили фрагменты плечевых костей девочки, погибшей накануне.

Тушу возили по всему Жеводану, чтобы убедить поселян в смерти Зверя; затем, опять же набив из его шкуры чучело, доставили королю. К сожалению, на этот раз чучело было сделано неумело и начало разлагаться; Людовик, посмеявшись над Шастелем и его заявлениями, приказал закопать останки.

Благодарные жеводанцы сами воздали должное Шастелю: они собрали премию 72 ливра (довольно значительную сумму) и передали их человеку, избавившему Жеводан от напасти, терзавшей его более двух лет.

Официальные документы того времени свидетельствуют о 230 нападениях, включая 51 случай увечий и 123 — смерти. Благодаря точности и сохранности церковно-приходских книг эту цифру можно считать окончательной. Другие источники увеличивают количество нападений до 306.

Учитывая эпизод с де Ботером, Жеводан был вправе ждать четвертого пришествия Зверя, однако Жеводанский Зверь так никогда больше не вернулся. Хотя так и осталось загадкой — был он убит или предпочел исчезнуть…

Смертоносный червь олгой-хорхой

«…У животного не было заметно ни ног, ни даже рта или глаз: правда, последние могли быть незаметны на расстоянии. Больше всего животное походило на обрубок толстой колбасы около метра длиной. Оба конца были тупые, и разобрать, где голова, где хвост, было невозможно. Большой и толстый червяк, неизвестный житель пустыни, извивался на фиолетовом песке. Было что-то отвратительное и в то же время беспомощное в его неловких, замедленных движениях».

Это описание неизвестного науке животного из пустыни Гоби в рассказе «Олгой-хорхой» известного ученого и писателя Ивана Ефремова в свое время многим могло показаться обычным вымыслом, однако уже давно известно, что в Монголии местные жители не сомневаются в реальности этого монстра, способного убивать на расстоянии.

Монголы называют его олгой-хорхой (в переводе с монгольского олгой — «толстая кишка», а хорхой — «червяк»). Это название довольно четко соответствует внешнему виду твари. По свидетельствам очевидцев, загадочное существо похоже на обрубок толстой кишки темно-красного цвета длиной от 50 см до 1,5 метра. Особой разницы между головной и хвостовой частями у этого существа не наблюдается. На обоих концах гигантского червя есть некое подобие маленьких выростов или шипов, но глаз или зубов очевидцы у олгой-хорхоя не заметили. С древних времен жителям Монголии известно, что это существо очень опасно, ведь оно может убивать даже на расстоянии!

До сих пор точно не известно, каким образом червь-убийца поражает жертв. По одним сведениям, монстр «стреляет» в них струей сильнодействующего яда, по другим — убивает их сильным разрядом электрического тока. Возможно, олгой-хорхой способен убивать и тем и другим. Во всяком случае, он мгновенно отправляет в лучший мир даже такое крупное и приспособленное к жизни в пустыне животное, как верблюд, что уж говорить о человеке.

Считается, что олгой-хорхой появляется в дюнах только в самые жаркие месяцы, а остальное время года проводит в спячке. Видимо, из-за того, что существо основное время прячется в песке, его до сих пор не видел ни один из ученых. Достоверно не известно даже, чем питается монстр.

Европейцы узнали об олгой-хорхое только во второй половине ХIХ века, когда о нем упомянул в своих записках известный путешественник и ученый Николай Михайлович Пржевальский. Более подробные сведения появились в книге американского зоолога Роя Эндрюса «По следам древнего человека». В 1922 году ученый возглавил хорошо оснащенную и многочисленную экспедицию Американского музея естественной истории, три года она проработала в Монголии и немало времени посвятила исследованиям в пустыне Гоби.

Эндрюс вспоминал, что премьер Монголии обратился к нему с необычной просьбой изловить для правительства его страны экземпляр олгой-хорхоя… Любопытно, что ни сам премьер, ни его сотрудники никогда не видели это существо, но все они верили в его реальность. Просьбу премьера Эндрюсу так и не удалось выполнить. Хотя его экспедиция побывала в самых глухих уголках Гоби, легендарного монстра повстречать так и не удалось.

Другой американский ученый, А. Нисбет, поставил себе цель обязательно разыскать таинственное животное. В 1954 году ему удалось получить от монгольского правительства разрешение на проведение экспедиции. На двух джипах экспедиция Нисбета выехала в пустыню и… исчезла.

Американцев обнаружили в одном из малоисследованных районов страны. Нисбет и его сотрудники были мертвы. Шестеро американцев лежали рядом с двумя исправными автомобилями. Все имущество экспедиции и личные вещи были в сохранности, огнестрельных или иных ранений на трупах обнаружить не удалось. Так как тела долгое время провели на солнце, причину смерти установить было невозможно.

Складывалось впечатление, что исследователи умерли практически мгновенно. Может, экспедиции Нисбета все же удалось обнаружить олгой-хорхоя и ученые стали жертвами этого смертоносного червя или целого выводка этих тварей?

В 1990-х годах на чешском телевидении была показана передача под названием «Загадочный монстр песков». Ее удалось подготовить благодаря чешской экспедиции, которая в начале 90-х искала в пустыне Гоби олгой-хорхоя. В этой экспедиции участвовали писатель и журналист Иван Макарле, доктор Ярослав Прокопец и оператор Иржи Скупен. Им не удалось встретить монстра, но они собрали множество рассказов тех, кто слышал о монстре или даже наблюдал его. Проанализировав добытые сведения, исследователи пришли к выводу, что монстр — это реально существующее животное, еще неизвестное науке.

Из многочисленных описаний был составлен такой портрет олгой-хорхоя: «Ужасный червь, похожий на колбасу или кусок кишки, имеет длину 0,5 м и толщиной с человеческую руку. Его хвостовая часть как бы обрублена. Вообще, трудно определить, где у червя голова, поскольку у него не видно глаз, рта или ноздрей. Цвет монстра темно-красный, перемещается он довольно странно: либо перекатывается вокруг своей оси, либо извивается с боку на бок, двигаясь вперед. Червь обитает в удаленных песчаных дюнах и в теплых долинах пустыни Гоби. Его можно увидеть только в жаркие месяцы года — в июне или июле. Позже он зарывается в песок и погружается в спячку. Червь выползает наружу в основном после дождя, когда земля становится мокрой. Монстр очень опасен, поскольку он убивает людей и животных на расстоянии нескольких метров».

В 1996 году монстра искала еще одна чешская экспедиция, а в 2003 году — американская, но найти его так и не удалось. Однако участники обеих экспедиций на основании свидетельств очевидцев пришли к выводу, что червь пустыни Гоби, скорее всего, вполне реальное существо.

А что говорят ученые?

Среди ученых отсутствует единое мнение относительно олгой-хорхоя. Одни считают его мифическим животным, другие выдвигают различные гипотезы, пытаясь обосновать возможность существования столь странного и смертельно опасного червя.

Например, зоолог Джон Л. Клаудси-Томпсон считает, что олгой-хорхой является разновидностью змеи, способной поражать жертв, «стреляя» высокотоксичным ядом. А вот французский криптозоолог Мишель Райналь и чешский ученый Ярослав Марес полагают, что в песках Гоби скрывается рептилия-двуходка, утратившая лапы в ходе эволюции. По мнению же монгольского исследователя Дондогижина Цевегмида, есть две разновидности песчаного червя. Его выводы основываются на том, что некоторые очевидцы видели желтого червя, так называемого щар-хорхоя.

Впрочем, эти гипотезы так и останутся гипотезами, если олгой-хорхой, живой или мертвый, не попадет в руки ученых.

Дьявол из Девоншира

Ученые и оккультисты до сих пор пытаются разобраться в природе неведомых следов в графстве Девоншир, которые взволновали местных жителей. Кому они принадлежали: самому дьяволу, неизвестной науке птице или их сотворила группа проказников?

Ученые XIX века выдвигали самые разнообразные гипотезы. Но что же на самом деле произошло тогда, снежной ночью далекого 1855 года?

7 февраля в Девоншире прошел обильный снегопад, и в белый цвет окрасился весь обширный бассейн реки Экс. Генри Пилк, булочник из деревни Топшем, поднялся рано, чтобы растопить печи и начать свою обычную работу. Он был одним из первых, кто увидел свежий выпавший снег. На чистом снегу во дворе пекарни он заметил следы, которые, казалось, оставил очень маленький ослик. Генри отметил еще одну странность, кроме размера, — следы по форме совершенно не отличались друг от друга, и нельзя было понять, где заднее и переднее копытца, где левое, где правое.

Булочнику никогда не приходилось видеть, чтобы осел или пони оставляли такие необычные следы. Но, хотя его и заинтересовали отметины на снегу, у него было слишком много работы в пекарне, и вскоре булочник вернулся к своим занятиям.

Альберт Бреилфорд, директор местной школы, отреагировал на следы по-другому. Тем же утром Альберт превратился в организатора группы жителей, охваченных исследовательским азартом, и устремился по таинственным следам. Группа добралась до пекарни и получила разрешение Генри войти на двор. Отсюда, как выяснилось, следы тянулись дальше через деревню.

Обыватели высыпали из домов и побросали работу, чтобы присоединиться к группе энтузиастов.

Члены поисковой партии разделились, и каждая часть занялась обследованием своей территории. Понемногу возбуждение проходило, а появлялся страх: выяснилось, что существо, оставившее следы этой ночью, способно было перепрыгивать через стены четырехметровой высоты.

Следы объявились в Эксмуте, Лимпстоуне, Вудбери, Паудерхеме, Мамхеде, Доулише, Тейнмуте, Тотнесе, Торке и других селениях графства, на территории общей протяженностью 150 км.

Доктор Бенсон, который практиковал в этой области, шел по следам от Мамхеда. Пересекая поля и луга, следы уперлись в стог сена высотой 6 метров. Доктор осторожно обошел скирду и с удивлением обнаружил продолжение следов с другой стороны, словно препятствия вообще не существовало. Осмотрев стог, покрытый слоем чистого снега, Бенсон не нашел на нем никаких вмятин и отметин. Казалось, что «нечто» необъяснимым образом перелетело скирду или, может быть, прошло сквозь нее, как призрак.

Два охотника из того же района шли по этим следам много часов по местности, где рос густой лес. Цепочка следов здесь внезапно прервалась, но они возникли заново на заснеженных крышах близстоящих домов. Осмотрев то, что осталось от следов в садах, охотники поняли, что они ведут прямо к Мамхеду.

Устье Экса в некоторых местах достигало ширины почти 3 км, и вода еще не замерзла, несмотря на прошедший недавно снегопад. Следы обрывались на одном берегу у самой кромки воды, но затем объявлялись вновь на другом, как будто существо перелетело или переплыло через широкое устье.

Когда следы начали понемногу исчезать под воздействием слабого февральского солнца, пробивавшегося сквозь тучи, вид их изменился. Они стали похожи на отметину от раздвоенного копыта. (Еще раз напомним, что события происходили в 1855 году, а сельские жители Девоншира в то время были полны средневековых представлений о дьяволе как о существе с рожками и раздвоенными копытами.)

Мужчины начали спешно вооружаться. Самые отважные пускались на поиски ужасного существа из этого или другого мира, оставившего загадочные следы. Но большинство жителей в страхе закрылись в домах и забаррикадировали двери.

В это время охотники чуть не совершили трагическую ошибку. В деревне Вудбери жил Дэниел Пламер, тихий безумец, который бродил в лохмотьях, украшенных перьями, по лесам и подражал голосам разных зверей и птиц. Некоторые обитатели Вудбери его хорошо знали и считали совершенно безобидным; они изредка кормили его, когда он приходил за милостыней. Но группа охотников, выслеживающих «чудище» в лесу, к несчастью Дэниела, его не знала. Когда он попытался от них бежать, его быстро поймали и уже собрались с ним разделаться, считая, что он и есть то самое «чудище». По счастью, к охотникам в это время приблизился эсквайр Бартоломью, местный мировой судья, который успел им объяснить, кто такой Дэниел.

Итак, в ту февральскую ночь «нечто», не похожее ни на один вид зверей, живших в этой местности, оставило цепь следов в форме подковы на протяжении 150 км. Они выглядели совершенно иначе, чем отпечатки любого четвероногого или двуногого существа, у которых следы правой ноги отличаются от следа левой. Но на этих следах различалась выпуклость, значит, копыто или то, что оставило вмятины, было вогнутым. Каждый след был отделен от предыдущего и последующего расстоянием 20 см, и так они растянулись на многие километры, причем дистанция сохранялась независимо от того, была ли под следами гора или ровная местность. Каждый имел 10 см в длину и 7 см в ширину, и эти размеры также оставались неизменными на всем пути.

Что же оставило такие следы? Теорий было множество. «Иллюстрейтед Лондон ньюс», «Таймс», «Инвернесс курьер» и «Брайтон гардиан» запечатлели отзвуки этой истории. В середине XIX века в Великобритании было много натуралистов-любителей, жаждавших поделиться своими гипотезами.

Не исключалась возможность, что следы были сделаны какими-то шутниками. В викторианской Англии много было молодых аристократов со своеобразным чувством юмора, маявшихся от безделья. Они обожали подобные розыгрыши и трюки и сами же признавались в авторстве тех или иных «умных загадок». Однако невозможно, чтобы один человек сумел наследить за ночь на таком большом расстоянии; следовательно, шутников должна была быть целая группа. А когда участников много, кто-нибудь да проговорится. Однако никто так и не признался в участии в этой проделке.

Так как Девоншир находится на побережье и морская вода проникает в устье Экса, некоторые натуралисты предположили, что следы могла оставить раненая чайка. Но ни одна морская птица не сумеет пройти такое расстояние по земле, да и не существует птиц, чьи лапы, без перепонок и когтей, могли бы оставить похожие следы. Однако предположение о странной птице имело свои преимущества — в этом случае можно было объяснить, каким образом существо преодолевало препятствия на своем пути. Но на снегу не осталось отметин от крыльев в тех местах, где предполагаемая птица должна была взмахивать ими и взмывать в воздух.

В книге немецкого естествоиспытателя А. Гумбольдта «Космос» рассказывается о полулегендарном странствии Бьерна Хериольфсона в 1001 году. Этот путешественник, который, судя по всему, достиг побережья полуострова Лабрадор, описывает одно очень забавное животное, которое называет одноногим. У него, как видно из имени, всего одна лапа, но с ее помощью это исключительное существо «способно летать, а скорее бежать с невероятной скоростью, часто отталкиваясь от земли через равное расстояние…» К сожалению, никаких реальных подтверждений существования такого животного нет, да и само путешествие похоже на миф.

Скачущие крысы, жабы, лягушки, кролики, зайцы, барсуки и многие другие зверюшки были предложены тогдашними натуралистами в качестве предполагаемых существ, которые могли бы оставить эти следы. Но продолжительность цепочки следов, их исчезновение перед препятствием и появление с другой стороны, их форма и ровная четкость делали предположения натуралистов несостоятельными.

Другая гипотеза заключалась в том, что следы оставил какой-нибудь сорвавшийся с якоря дирижабль, или воздушный шар сорвался и его волочащаяся по земле цепь и отпечатала подковообразные вмятины. Но опять-таки регулярность следов не дает в это поверить. Любой воздушный шар во власти порывов ветра станет то набирать, то терять высоту, и цепь, волочащаяся по земле, оставит отпечатки разной длины.

Через двадцать лет после этой истории Джон Мичелл и Роберт Рикард написали прекрасную книгу под названием «Феномены», в которой блестящим образом изложили довольно сложную для понимания философскую концепцию феноменализма, приложив соответствующие иллюстрации и описания интересных случаев.

Вкратце: феноменализм утверждает, что наше постижение Вселенной и особенно ее неизвестных областей может улучшиться и обогатиться, если мы посмотрим на нее как на общее, единое, протяженное пространство, а не как на собрание отделенных друг от друга, герметично запертых отсеков. Феноменализм предполагает, что космос — это большая река событий, а не ряд независимых луж, озер и океанов.

Есть загадки без разгадки — такова и эта, которая сопротивляется разрешению вот уже полтора века, не сдаваясь перед современной наукой с ее усовершенствованными методами исследования. Факты остаются просты, но объяснение по-прежнему отсутствует.

«Нечто» оставило свои следы протяженностью 150 км в окрестностях реки Экс в Девоншире. Следы не похожи ни на одни, принадлежащие известной птице или зверю. Идет ли речь о каком-то редком животном или же совсем неизвестном науке, как одноног Хериольфсона? Было ли это чьей-то шуткой? Или случилось что-то сверхъестественное?

Так и тянет склониться к последней версии, но вот отпечатки следов на снегу были не менее реальны, чем этот снег и земля, которую он укрыл ночью 7 февраля 1855 года.

Таинственные кошки Корнуолла

Странные существа выходят на охоту из корнуоллских верховых болот (Великобритания). Некоторые считают их одичавшими домашними кошками, но очевидцы рассказывают об огромных чудовищах.

Растерзанные и обглоданные трупы домашних животных и не очень четкие кадры видеосъемки доказывают, что загадочные твари действительно существуют. Они появляются в глухих местах в самой безлюдной части Корнуолла. В этой местности люди издавна охотились на лис, барсуков и диких кроликов. Крупные хищники семейства кошачьих там не водятся. И сегодня вдоль болот все чаще находят разорванные на части туши бычков и овец.

Это началось в 1995 году. Местные фермеры недосчитались тогда семидесяти семи овец и бычков. Судя по отпечаткам лап на местности, по следам когтей и клыков на телах животных, они стали добычей каких-то огромных хищных зверей. Охотники, ходившие на болота пострелять дичь, рассказывали, что встречали там кошек чудовищных размеров. Звери не нападали на них, но вели себя очень смело, так что некоторых из них удалось сфотографировать и даже заснять видеокамерой.

Собранные материалы послали в Лондон, в министерство сельского хозяйства. Но, несмотря на многочисленные свидетельства очевидцев, фото — и видеодокументы, подтверждающие подлинность фактов, чиновники сочли существование таких животных маловероятным.

Двух биологов, которые исследовали присланные материалы, отправили в командировку в Бодмин, чтобы они по возможности выследили загадочных существ. Через два месяца ученые представили результаты своих поисков — видеопленки, на которых нетрудно было узнать безобидных домашних кошек. А бычков, по их мнению, задрали и съели местные хищники и собаки. Министерство удовлетворилось такими выводами и прекратило поиски неизвестных чудовищ.

Но люди, живущие рядом с корнуоллскими болотами, по-прежнему боятся хищных «кошек» с огромными горящими глазами.

«Корнуоллские кошки» снискали не меньшую славу, чем знаменитая «собака Баскервилей», с той лишь разницей, что о них не слагают легенд. Деревенские жители часто встречают на болотах чудищ, которые при виде людей неслышно удаляются большими прыжками. При виде их горящих в темноте круглых глаз даже у записных храбрецов по спине пробегает мороз.

Некоторые зоологи уверены, что в Англии кое-где водятся крупные хищники семейства кошачьих, например пума. По мнению куратора лондонского зоопарка Дугласа Ричардсона, «чудовища с Корнуоллских болот» — это, скорее всего, пумы или пантеры. Ричардсон напомнил, что в 1976 году правительство Великобритании издало закон, по которому граждане, содержащие у себя диких животных, обязаны их регистрировать и платить за них налоги. Наверное, владельцы диких зверей, не пожелавшие платить, просто выпустили своих питомцев на волю. В довольно мягком климате Англии часть хищных заморских «кошек» могла выжить и расселиться на болотах графства Корнуолл.

Джон опомниться не успел, как сокрушительный удар в спину свалил его с ног. Обернувшись, он увидел, как в темноте сверкнули два огромных, как блюдца, желтых глаза и тишину потряс звериный вой. Джон выхватил из кармана куртки фонарик и направил его перед собой. То, что он увидел, заставило его похолодеть от ужаса — яркий луч света выхватил из темноты громадную кошачью морду абсолютно черного цвета с длинными, как у саблезубого тигра, клыками. Уже лежа на земле, Джон разразился впечатляющей тирадой, сдобренной отборнейшими ругательствами.

И тут свершилось чудо. Зверь в растерянности отпрянул и, немного потоптавшись у поверженного навзничь тела, неожиданно скрылся во мраке.

Джон Хэмстед оказался первым, кого загадочная кошка из Корнуолла оставила в живых. Старики поговаривают, что кровожадная бестия обитает здесь с незапамятных времен и отправила на тот свет немало прадедушек и прабабушек нынешних жителей окрестных поселков. Появляется она в лесу только в високосные годы и обязательно кого-нибудь убивает. Те, кому приходилось видеть ее издали, утверждают, что злобная тварь напоминает гигантскую пантеру с огромными, в полметра, клыками, абсолютно круглыми глазами и лохматыми ушами спаниеля. Зверюга способна одной лапой сломать хребет корове и свалить сосну.

Загадочная кошка особенно любит подстерегать людей у ограды заброшенного замка Моруэнстоу. Говорят, ей доставляет удовольствие чесать уши о проржавевшие петли массивных ворот и точить когти, устроившись на широкой каменной стене. Она чувствует себя здесь полновластной хозяйкой после того, как пару столетий назад отправила на тот свет прежних владельцев замка. С тех пор замок необитаем, и пока ни у кого так и не возникало желания приобрести его.

Полиция упорно не верит очевидцам, утверждая, что описанного ими зверя не может существовать в природе. Сельчане вооружались, кто чем мог, и устраивали на чудовище облавы. Но оно словно чуяло, что ему угрожает опасность, и бесследно исчезало.

Загадочные хищные создания, подобные корнуоллскому, обитают и в других графствах Великобритании. В тот год, когда на небе выстроился парад планет, в Кенте неведомый зверь повадился шастать ночами по жилым поселкам и, загнав в конуры перепуганных собак, ломиться в дома. Местные жители уже давно укрепили двери и окна плотными ставнями и металлическими решетками. Повышенные меры предосторожности оказались кстати, и в результате набегов лесного соседа пострадал всего один дом — тот, который недавно приобрел кто-то из городских жителей. Новый хозяин не поверил местным байкам и в одну не самую прекрасную ночь был разбужен доносившимся с улицы диким завыванием. Не успел приезжий высунуть голову из-под одеяла, как раздался звон стекла и в проеме окна появилась звериная морда.

Повинуясь инстинкту, человек нырнул под одеяло и, подглядывая, увидел, как в комнату запрыгнуло настоящее чудовище. По уверениям очевидца, оно напоминало адскую помесь волка, льва и морского котика. Шлепая похожими на ласты лапами, неведомый монстр громко сопел и шмыгал носом, оставляя на полу длинные борозды чего-то похожего на сопли. Опрокинув пару стульев, он скрылся в соседней комнате, и через секунду весь дом громыхал, звенел и содрогался. Наутро уцелевший бедолага обнаружил, что ополоумевший зверь разгромил всю мебель и растоптал в крошку дорогой сервиз, обмазав своей слизью стены и жалюзи. Оценив потери, пострадавший быстро собрал вещи — и был таков.

Судя по свидетельствам очевидцев, которым приходилось сталкиваться с неизвестными науке хищниками, в Великобритании их видели и в Озерном крае, и в Грампианских горах, и даже в водах Ла-Манша. Рыбак из поселка под Портлендом рассказал, что его лодку чуть не потопил «заяц величиной с моржа», у которого вместо хвостика торчал над водой огромный плавник.

Внешне звери-монстры совершенно не похожи друг на друга, и объединяет их только то, что все они на редкость безобразны. Одни очевидцы утверждают, что видели волка с гривой льва, другие — тигра с мордой собаки, третьи — гиену с лапами леопарда. Мерзкие хищники умеют не только реветь, но и хохотать, плакать и даже распевать песни. Один деревенский житель наблюдал, как жуткий монстр, задравший лошадь, стоял над своей жертвой и завывал что-то похожее на рождественский гимн.

Британские криптозоологи давно занимаются изучением странных зверей, существование которых отрицает официальная наука. В последнее время в Британский центр нетрадиционной зоологии стекается такое количество сведений о диковинных тварях, что специалистам даже пришлось на время отказаться от поисков лох-несского чудовища.

Мальтийский, или голубой тигр, — это легендарная большая кошка с полосатым окрасом, как у тигра. Наиболее часто сообщения о нем поступают из китайской провинции Фуцзянь. Утверждают, что у этого поразительного животного синеватый мех с темно-серыми полосами.

Термином «мальтийский» обозначают голубой мех у домашних кошек, на самом деле это синевато-серый оттенок. На Мальте можно найти множество кошек с подобным окрасом, что, возможно, и придало такой смысл прилагательному «мальтийский». Как бы то ни было, голубые тигры не имеют ничего общего с островом Мальта.

Гарри Р. Колдуэлл, американский миссионер методистской церкви и охотник на крупную дичь, во время пребывания в Китае убивший десятки больших кошек, видел и преследовал голубого тигра в Юго-Восточном Китае, что описал в книге «Голубой тигр» (1924).

В сентябре 1910 года Колдуэлл находился в провинции Фуцзянь, в окрестностях Фучжоу. Колдуэлл заметил тигра, но на первый взгляд тот показался ему наклонившимся крестьянином в синей куртке. Колдуэлл писал в своей книге: «Внезапно я увидел огромную тигриную голову над тем, что казалось мне синей крестьянской одеждой. Как оказалось, я смотрел на грудь и брюхо зверя». Колдуэлл схватился за ружье, но понял, что не может стрелять — вокруг были местные дети, — пока же он менял позицию, тигр исчез.

Затем товарищ Колдуэлла по охоте Рой Чепмен Эндрюс процитировал его следующим образом уже в своей книге «Привалы и походы в Китае» (1925): «Раскраска этого зверя поразительно красива. Основным цветом идет глубокий оттенок мальтийского, переходящий в светлый серо-голубой на брюхе. На этом фоне были отчетливо видны полосы, такие же, как у обычного желтого тигра».

Крестьяне подтвердили, что вокруг деревни действительно бродят «черные дьяволы». Вместе со своим сыном Джоном Колдуэлл многократно организовывал экспедиции в поисках голубого тигра, но все они завершались неудачей, хотя Джон несколько раз находил клочки шерсти мальтийского цвета на ветвях деревьев и кустарников.

Возможно, мальтийские тигры были подвидом южно-китайского тигра, находящегося сегодня под угрозой вымирания, так что особи с «голубыми» аллелями (формы гена) могли уже полностью исчезнуть с лица земли. Обнадеживает то, что сообщения о голубых тиграх также поступали из Бирмы (Мьянма) и Кореи — родины амурских тигров. Известный британский зоолог и криптозоолог Карл Шукер приводил в книге «Таинственные кошки мира» (1989) рассказ сына военнослужащего армии США, служившего в Корее во время корейской войны. Его отец уверен, что видел именно голубого тигра в горах, недалеко от того места, где сейчас находится демилитаризованная зона.

К сожалению, до сих пор не существует веских доказательств существования голубого тигра — нет сообщений экспертов, нет ни одной фотографии или видео. Хотя Колдуэлл был весьма благонадежным очевидцем, всего одно сообщение не может служить доказательством существования животного. Во всяком случае, эксперты относятся к подобным свидетельствам довольно скептически, некоторые даже полагают, что мальтийские тигры — это обычные оранжевые тигры, извалявшиеся в грязи.

Но ведь черные тигры также долгое время считались мифом, но несколько найденных шкур доказали, что тигры-меланисты действительно существуют. Такие тигры не полностью черные, их черные полосы намного шире обычных, так что основной оранжевый цвет почти не виден.

В пользу теории существования голубого тигра говорит то, что кошки мальтийского окраса вовсе не редкость. Известны породы домашних кошек, такие, как русская голубая, различные британские короткошерстные, британская голубая. Также встречаются голубые рыси. Некоторые генетические мутации и их комбинации могут вызвать голубоватый оттенок или, по крайней мере, впечатление, что мех голубовато-серого цвета. Шукер полагал, что голубые тигры обладали двумя парами рецессивных аллелей — нон-агути и геном вырождения, которые, сочетаясь, производят устойчивый голубовато-серый цвет у домашних кошек, хотя непонятно тогда, откуда у виденных тигров взялись полосы.

Для того чтобы мех получился мальтийско-полосатым, должно быть подавлено производство феомеланина (чтобы заменить оранжевый на серый), но сохранен агути (полосатая окраска). Скорее всего, меланизм тоже здесь присутствует: как сообщал Колдуэлл, брюхо тигра не было чисто белым. Подобный генотип известен у гепардов: из-за него их мех становится голубовато-серым с рисунком цвета темно-серого сланца.

В небольших или изолированных популяциях генетический дрейф способен вызвать необычные черты, такие как аномальная окраска, и, если мутация не приносит вреда, она может быстро распространиться. Сейчас, по всей видимости, в природе остались лишь несколько из этих тигров (если вообще кто-то остался). Если прикинуть по количеству наблюдений, то популяция может состоять примерно из тридцати удивительных зверей.

На сегодняшний день голубой тигр остается одной из самых таинственных больших кошек в мире.

Неожиданный сюрприз всем, кто увлекается неведомыми животными, преподнесла в свое время палетка (тонкая каменная плитка) с изображением фараона Нармера. Она является одним из первых экспонатов, предстающих перед посетителями Египетского музея в Каире. Этот предмет в форме щита высотой 63 см вырезан из зеленоватого камня и покрыт с обеих сторон барельефами. Он датируется последним веком IV тыс. до н. э.

Так вот, на лицевой стороне здесь изображены некие переплетенные длинношеие львы («серпопарды»), которых держат на поводках двое бородатых мужчин. Изображение симметрично расположенных пар «укрощенных» зверей, по всей вероятности, было заимствовано из иконографии раннего периода Месопотамии, возможно из Элама.

Академические ученые, за неимением других мнений, разумеется, решили, что данные изображения могли иметь вполне конкретное значение и символизировать насильственное объединение двух частей страны.

Вот рассказ об этом артефакте доктора наук Йена Шоу, читающего курс египетской археологии в Ливерпульском университете. Начиная с 1985 года он вел раскопки различных древнеегипетских рудных шахт в Хатнубе, Вади эль-Худи, Вади Магаре, Гебель эль-Асре и других местах:

«В 1898 г. британские египтологи Джеймс Кьюбелл и Фредерик Грин нашли в руинах раннего дворца в древнем городе Иераконполь в Верхнем Египте плитку зеленовато-сероватого камня, похожего на сланец. Эта находка не произвела такого фурора, как произошедшее двадцать четыре года спустя открытие усыпальницы Тутанхамона, но ученые сразу же поняли всю важность этого небольшого предмета.

Подобно Розеттскому камню эта плитка могла иметь чрезвычайно важные последствия для изучения Древнего Египта. Следующие сто лет или около того содержание палетки будет муссироваться египтологами, стремящимися найти ответ на многочисленные вопросы: от политических истоков и предпосылок возникновения египетского государства до природы египетского искусства и письменности».

Вот как описывает изображение на рисунке Йен Шоу:

«На лицевой стороне изображены переплетенные длинношеие львы («серпопарды»), которых держат на поводках двое бородатых мужчин. Круг, образованный сплетенными шеями серпопардов, искусно обрамляет небольшое углубление, или тарелочку, для растирания красок для декоративной росписи глаз (первоначально подобные палетки служили именно для этого)».

Специалисты досконально описали все, что изображено на палетке. Там все достаточно реалистично. Одни серпопарды отчего-то «выпадают» из реальности!

А что, если это тоже реальные животные, тем более что их держат обычные земные люди — воины? Ведь есть же на наскальных рисунках, найденных, кстати, не так далеко от Египта, среди вполне реальных зверей изображения существа, удивительно похожего на элладотерия, предка жирафа и окапи, вымершего, по официальной доктрине, около 5 млн лет назад!

Может быть, на палетках изображен индрикотерий, официально вымерший 30–20 млн лет назад родственник носорога? Останки индрикотериев обнаружены во многих районах Азии. У индикотериев была небольшая головой на длинной шее, рога отсутствовали.

Чудовищ, подобных серпопардам, традиционные ученые относят к хтоническим существам. Во многих религиях и мифологиях это существа, изначально олицетворявшие дикую природную мощь земли, подземное царство и т. д.

Криптозоологи же, в отличие от академических ученых, пытаются объяснить появление подобных существ в произведениях искусства действительными случаями встреч древних людей с малоизвестными или совсем неизвестными представителями земной фауны, впоследствии исчезнувшими по вине человека.

Мапингуари — лихо одноглазое

Мапингуари — легендарный криптид, предположительно обитающий в дождевых лесах Амазонии на территории Бразилии и Боливии. «Мапингуари» обычно переводят как «ревущий» или «вонючий зверь». Его другие имена: иснаши, джума, кейп лобо («волчья шкура»), мао де пилао («толкающая рука»), пе де гараффа («нога-бутылка»).

Криптид испускает зловоние настолько сильное, что животные теряют ориентацию, а люди падают в обморок. У мапингуари рыжая шерсть, длинные когти и пасть с четырьмя большими зубами, которую он может разевать до самого брюха. Индейцы говорят, что у этого огромного зверя на брюхе имеется «второй рот». Рассказывают, что мордой он похож на одноглазую обезьяну, а его лапы вывернуты «задом наперед».

Мапингуари не берет ни одна пуля, его единственная известная слабость — боязнь воды, что, должно быть, сильно ограничивает его передвижения по региону, где так много рек, ручейков и заводей, особенно во время сезона дождей. В густой растительности зверь передвигается почти бесшумно, при этом имеет обыкновение издавать невероятно громкий крик, напоминающий человеческий, постепенно переходящий в рык. Он питается по ночам, перекручивая стволы пальм огромными когтями, чтобы добыть мякоть. Обычно он бродит неподалеку от пасущихся стад пекари и охраняет их, убивая охотников.

Считается, что тварь плотоядна. В 1937 году из поселений в Центральной Бразилии поступали сообщения, утверждавшие, что в течение трех недель там лютовал мапингуари. За это время он убил более сотни коров.

Искатель приключений Жуан-Батиста Азеведо увидел мапингуари примерно двадцать лет назад во время своего 45-дневного путешествия на каноэ. «Я работал у реки, когда услышал крик, ужасающий крик. Внезапно что-то, напоминающее человека, полностью покрытое шерстью, вышло из леса. Существо шло на двух ногах и, слава богу, не приблизилось к нам. Я всегда буду помнить тот день», — сказал Азеведо.

Некий сборщик каучука охотился в сельве. Вдруг он услышал за спиной рычание, а обернувшись, обомлел от ужаса. Не растерявшись, индеец выстрелил в существо. Воздух наполнился таким зловонием, что охотник кинулся прочь. Выждав несколько часов, он вернулся к туше и отрезал переднюю лапу зверя, но трофей так «благоухал», что пришлось выбросить его в кусты.

Аргентинский натуралист и палеонтолог Флорентино Амегино (1854–1911) цитировал рассказ другого знаменитого аргентинца, военного и исследователя Рамона Листы. Охотясь в Патагонии, Листа увидел в зарослях неизвестное животное, похожее на огромного броненосца, но покрытое длинной шерстью. Листа выстрелил в зверя, однако пуля лишь скользнула по нему, слегка поцарапав.

Амегино, анализируя рассказ охотника, предположил, что этим животным был доисторический гигантский ленивец. Он не придал бы большого значения рассказу Листы, если бы не собирал также рассказы индейцев об охоте на гигантских зверей в древние времена. Животное вылезало ночью, а днем укрывалось в норе, вырытой собственными огромными когтями. Индейцы рассказывали, что смастерить стрелу, которая могла бы пронзить толстую шкуру зверя, было непросто.