- Русский язык, 7 класс

- Царская забава: Как в России появилась соколиная охота, и кто из царей был её ярым поклонником

- Зарождение соколиной охоты

- Модное увлечение средневековья

- Лучший подарок на Руси – сокол

- Хобби Тишайшего

- Последняя царская охота

- Царская забава

- Услада для богатых

- Кормилец рода Чингисхана

- От Олега Вещего до Алексея Михайловича Тишайшего

Русский язык, 7 класс

Вопрос от #39552 341 день назад

Сократи текст одним из трех способов и озаглавь его.Запиши заглавие и полученный текст в форму ниже. 1.Обобщение 2.Исключение 3.Упрощение Охота с птицами забава древняя.Тешились ею степные ханы и пастухи,российские князья и цари держали на службе умелых сокольничьих и много обученных птиц. Способ приучения птицы к охоте не очень сложен,но требует времени и терпения.Пойманной птице надевают на голову закрывающий глаза колпачок и сажают ее на веревку.Такую пленницу днем и ночью беспокоят дергают за веревку.При этом ее еще и не кормят.В нужный момент человек снимает с головы орла колпачок и дает птице кусочек мяса.Еда,покой,возможность видеть воспринимаются орлом как благодеяние,и образ человека воспринимается птицей как образ спасителя.После этого орел и человек неразделимы,но птицу держат на привязи и закрывают ей глаза. Охотник Юрий Носков из Шушенского метод дрессировки орла изменил и назвал вольным стилем.Птица охотится самостоятельно,а охотник делит с нею добычу.Пойманная лисица,заяц или косуля иногда трудно даются орлу,поэтому часть еще теплой добычи для птицы очень сильный стимул в охоте. Орел Алтай у Юрия не просто охотник,он друг и помощник.Зрение у орла великолепное.Мне нужен двенадцатикратный бинокль,а он все видит и так говорит Юрий.Но иногда во время охоты орлу бывает нужна помощь,когда на выручку лисице на орла бросается лис или на помощь косуле приходит другая косуля. Случается ли орлу потеряться?Да,увлекшись охотой,птица часто теряет охотника из виду.Как-то Юрий искал Алтая неделю,а однажды его следы потерялись на целых два месяца.Человек охотнику сорок четыре,а орлу восемнадцать лет

Охота с птицами забава древняя. Очень многие люди держали на службе обученных птиц. (обобщение) Способ приучения птицы к охоте требует времени и терпения. (исключение) Пойманной птице надевают на голову закрывающий глаза колпачок и сажают ее на веревку. В нужный момент человек снимает с головы орла колпачок и дает птице кусочек мяса. Еда воспринимается орлом как благодеяние, а человек как спаситель . (упрощение) Охотник Юрий Носков изменил метод дрессировки орла и назвал его вольным стилем. Птица охотится самостоятельно, а охотник делит с нею добычу. Орел у Юрия не просто охотник, он друг и помощник. У орла отличное зрение. (упрощение). Но иногда во время охоты орлу нужна помощь. Бывает, что на помощь косуле приходит другая косуля. Случается ли орлу и потеряться. Как-то Юрий искал орла неделю. (упрощение) Охотнику сорок четыре, а орлу восемнадцать лет.

Царская забава: Как в России появилась соколиная охота, и кто из царей был её ярым поклонником

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

Зарождение соколиной охоты

Родиной соколиной охоты считается Восток, а именно древняя Месопотамия. Изображение охотника с птицей на руке было найдено на стене старинной ассирийской крепости Дур-Шаррукин и датируется примерно 700 годом до нашей эры, то есть временем правления Саргона II.

В древнем Китае и Монголии императоры с огромным удовольствием проводили время на соколиной охоте. Археологи находили священные эмблемы древнего Египта, относящиеся к 1500–1300 годам до нашей эры. Насколько развита была такого рода охота в такие давние времена, сейчас уже сказать невозможно. Но то, что она существовала, это факт.

Что касается Европы, то до нее охота с ловчими птицами добралась позднее. По утверждениям некоторых историков, идея такого развлечения возникла в Риме, примерно в конце четвертого века.

Модное увлечение средневековья

В средние века соколиная охота стала одним из самых любимых развлечений знати. Первым учебником, помогающим разобраться в «птичьем» деле стал трактат «Искусство охоты с птицами», написанный в первой четверти XIII века императором Священной Римской Империи Фридрихом вторым.

Прошло два столетия, и в «Книге святого Албана» появилось утверждение, что только знатный человек царских кровей имеет право держать для охоты птицу. Речь в книге шла о сапсане, но надо отметить, что в широких кругах охота с любой птицей называется соколиной. В дальнейшем практически во всех странах этот вид охоты полностью перешел под монаршее крыло.

Знатных мальчиков с детства обучали непростому искусству охоты с птицей. Они должны были уметь поймать птенца сокола или иной птицы, правильно ухаживать за ним и обучать его. Птица должна была понимать хозяина и слушаться. Жесты, свист – эти знаки крылатый охотник впитывал с детства. Ценилось умение выследить добычу и броситься на нее сверху, а потом, по зову хозяина, вернуться на его руку, обтянутую кожаной перчаткой.

Птицы-охотники ценились на вес золота, а в Англии за их кражу можно было лишиться жизни.

Лучший подарок на Руси – сокол

На Руси упоминания о соколином дворе князя Олега относятся к IX веку. При Ярославе Мудром птичья охота была привычным делом. В текстах Поучения Владимира Мономаха также есть строки о пернатых охотниках. А во времена Ивана Грозного было создано учреждение, которое отвечало за птиц, их содержание и подготовку к охоте — Сокольничий приказ. Если вспомнить Слово о полку Игореве, то и там говорится об охоте с соколами.

Птицы так ценились, что были самым лучшим подарком. Их вместе с роскошными мехами и костью моржа отсылали ордынским ханам. Три кречета приравнивались к трем жеребцам! Зарубежные правители и прочие важные лица также получали птиц в подарок, но, увы, не всегда сокол, беркут, кречет или иной хищник переживал долгую и тяжелую дорогу.

В начале XII века увлечение охотой на Руси достигло пика. Новгородский князь Всеволод Мстиславович, например, был так занят своими соколами, что получил упрек от новгородцев. Такие же попреки через столетие услышал и Ярослав.

Хобби Тишайшего

При царе Алексее Михайловиче соколиная охота расцвела необычайно. Три тысячи птиц (ястребы и соколы) – именно столько их было в богатой царской коллекции. Увлечение формировалось под влиянием воспитателя царя, Бориса Морозова.

Для ухода за птицами царь держал не менее трех сотен смотрителей. Царь так любил соколиную охоту, что запрещал беспокоить его в это время под страхом смерти, а ворота города запирали до окончания мероприятия.

Алексей обожал своих птиц и гордился ими. Немногие особы получали разрешение взглянуть на пернатых, это была великая честь. Например, ее удостоился посол из Саксонии Август Фон Мейерберг. Тишайший придумывал и знал наизусть имена всех своих питомцев. А они и вправду были великолепны! Это был российский эксклюзив: места отлова, дороги, по которым птиц везли, методы дрессировки – все это составляло государственную тайну, нарушение которой каралось по закону. Ловцы (помытчики) везли соколов с Беломорского побережья, с Урала, Заволжья. Это была престижная должность, не облагаемая повинностями.

Птиц надо было хорошо кормить, чтобы они чувствовали себя прекрасно и были полны сил. Для этого была введена голубиная повинность: крестьянин обязан был сдать два голубя с одного двора. Для содержания голубей-закланников был создан Голубиный двор, где будущие символы мира ждали своего часа.

Охота была красочным зрелищем. Сокольничему полагался красный с золотом кафтан, сапоги из сафьяна, имеющие длинные загнутые носы, шапка из бархата с оторочкой соболем, невероятно красивая перчатка, инкрустированная драгоценными каменьями. Этим фантазия старинных модельеров не ограничилась, и птицы тоже были наряжены по-царски. Им надевали красивые нахвостники и нагрудники, их лапки обнимали кожаные кольца, на голове находился клобук (шапка, которая должна была закрывать глаза), поводок был свит из крепких позолоченных нитей. На шее висел маленький колокольчик.

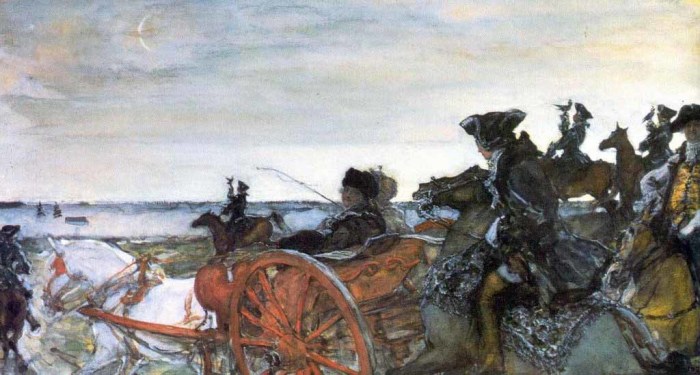

Алексей Тишайший был так увлечен охотами, что готов был проводить их каждый день. Поскольку это было очень дорогое удовольствие, то царь ввел в моду мини-охоты, которые могли проводиться до двух раз в день. Вместе с царем на охоту выезжали сокольничьи, охотники, солдаты-охранники, повара и другие служители двора. Иногда количество людей переваливало за тысячу.

Излюбленным местом для царской охоты было Подмосковье. Порой компанию ему составляла царица и сыновья Петр и Федор. Как ни странно, процесс охоты нисколько не занимал Петра, ему было совсем неинтересно, чего не скажешь о Елизавете Петровне, которая частенько выезжала под Люберцы поохотиться. В дальнейшем на соколиные охоты выезжала Екатерина, Петр II, но того размаха и блеска, который любил царь Алексей, уже не было.

Последняя царская охота

Шли годы, соколиная охота постепенно теряла свою популярность. В последний раз официальная царская охота была проведена в 1856 году, а поводом для этого стала коронация Александра II.

Это не означает, что больше охот с соколами и другими ловчими птицами не проводилось, но они были скромными, редкими, Кроме того, на хищных птиц было объявлено «гонение» — их стали истреблять как угрозу поголовью выращиваемых крестьянами кроликов и кур.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Царская забава

Никто точно не может сказать, когда человек впервые использовал для охоты специально обученных хищных птиц. Впрочем, большинство историков все же считают, что соколиная охота появилась сначала на Востоке — в Индии, Китае и Междуречье, а оттуда уже пришла в средневековую Европу. Хотя и на Востоке продолжают до сего времени охотиться на пернатую и четвероногую дичь с помощью ловчих птиц.

Охота с соколами в Европе впервые упоминается в письменных источниках еще в V веке. А в 800 году император Карл Великий издал закон, касающийся приученных к охоте ястребов, соколов и кобчиков и определяющий взыскания за убитых или украденных птиц.

Услада для богатых

С самого начала этот вид охоты в Европе считался забавой для богатых людей. Сами соколы стоили больших денег, не менее дорого было их обучение и содержание. Сначала птицу нужно было приучить к охотнику, заставить ее брать корм из его рук, спокойно сидеть на толстой кожаной перчатке в специальном колпачке, закрывающем глаза. Ну и самое главное — возвращаться назад после того, как дичь будет сбита на лету быстрым соколиным ударом.

Для охоты использовали не только соколов. Обучали охоте ястребов и даже орлов. Существовала иерархия, регламентирующая, с какой птицей могли охотиться люди разных званий и положений. Только императору можно было охотиться с беркутом, королю — с ирландским кречетом. Князья и лорды могли охотиться с сапсаном, бароны — с канюком, простые рыцари — с соколом-балобаном. Свободный крестьянин мог охотиться с ястребом-тетеревятником, священник — с ястребом-перепелятником.

Многие европейские монархи не только увлекались соколиной охотой, но и писали книги, посвященные обучению ловчих птиц и рассказывающие о правилах охоты с ними. Император Фридрих I Барбаросса лично обучал соколов, а его сын, император Генрих VI, был большим любителем этой забавы. В 1240-х годах император Фридрих II Гогенштауфен написал трактат под названием «Искусство охоты с птицами», а в ответ на требование монгольского хана Батыя покориться ему с издевкой отвечал, что мог бы быть полезен хану в качестве сокольничего.

Английский король Эдуард III, тоже большой любитель охоты с ловчими птицами, объявил, что будет казнен тот, кто похитит ястреба или сокола, и будет посажен в тюрьму на год и один день тот, кто разорит ястребиное гнездо. Ландграф Людвиг IV Гессенский в 1577 году запретил под страхом жесткого наказания разорение соколиных гнезд и ловлю самих соколов, а при ландграфе Филиппе Гессенском всякий, кто имел голубей, должен был отделять десятого голубя княжескому сокольничему.

Кормилец рода Чингисхана

На Востоке же — предполагаемой родине соколиной охоты — ловчих птиц держали не только представители местной аристократии, но и простые люди. Там охота была не только забавой, но и средством добывания хлеба насущного.

Например, серый кречет, держащий в когтях черного ворона, был изображен на знамени знаменитого «потрясателя вселенной» Чингисхана. И это не случайно. По преданию, эта хищная птица была покровителем всего рода Чингисхана, так как его бедный предок Бодончар жил исключительно благодаря охоте со своим прирученным кречетом.

Ну а богатые люди держали десятки ловчих птиц и не жалели денег на приобретение новых. Больше всего на Востоке ценились белые кречеты, обитавшие на севере Европы. За них восточные владыки готовы были заплатить огромные деньги.

Как дороги были эти птицы, можно судить по такому эпизоду. Когда турецкий султан Баязид Молниеносный в битве при Никополе в 1396 году взял в плен герцога Неверского и много французских дворян, то он потребовал за их освобождение огромную сумму, которую их родственники вряд ли могли собрать. Но герцог Бургундский, зная страсть султана к соколиной охоте, послал ему вместо денег двенадцать белых кречетов. И он не ошибся — все пленные французы, после того как птицы были вручены Баязиду, были сразу же отпущены.

И по сей день в степях Средней Азии живут охотники, которые, как и сотни лет назад, верхом выезжают за добычей со своими ловчими птицами. Они охотятся не только на уток и фазанов, но и на более крупную дичь. Обученные беркуты берут не только зайцев, но и лис, а случается, и волков.

От Олега Вещего до Алексея Михайловича Тишайшего

На Руси соколиная охота была известна еще с древнейших времен. В IX веке князь Олег Вещий устроил в своей резиденции в Киеве соколиный двор, где занимался разведением ловчих птиц для княжеской охоты.

Киевский князь Владимир Мономах в своем знаменитом «Поучении» писал: «.. .весь наряд и в дому своем, то я творил есмь и в ловчих ловчий наряд сам есмь держал, и в кон юсах и о соколах и о ястребах».

Уже в XIV веке появились великокняжеские слуги, которых называли сокольниками и в обязанность которых входил промысел ловчих птиц. Их добывали в Заволочье, на Печоре, Урале, в Перми, Сибири, а всего более по берегам Белого моря, особенно по Мурманскому, Зимнему и Терскому, и на Новой земле. По договорам с тогда еще независимым Новгородом, великие князья Московские ежегодно посылали туда сокольников. Новгородцам же предписывалось давать им корм и подводы. В 1550 году был учрежден специальный Сокольничий приказ. Все цари, начиная с Ивана Васильевича Грозного, держали большую соколиную охоту.

Но самым азартным любителем соколиной охоты был царь Алексей Михайлович Тишайший, написавший знаменитый труд «Урядник сокольничьего пути», ставший своего рода учебником для любителей охоты с ловчими птицами. Как человек, искренне влюбленный в соколиную охоту и, несомненно, обладающий поэтическим даром, он создал наполовину художественное произведение. «Красносмотрителен же и радостен высокого сокола лет. И зело потеха сия полевая утешает сердца печальныя и забавляет веселием радостным и веселит охотников сия птичья добыча», — так писал царь в 1656 году.

Алексей Михайлович с удовольствием занимался любимым делом, и его помытчики (обязанности которых составляли ловля и доставка птиц ко двору) ездили в самые отдаленные места за кречетами. Места, где они ловились, являлись государственной тайной — вероятно, ввиду возможного соперничества по охоте заморских государей. На вопрос иностранцев: «Где же ловится такая превосходная птица?», всегда следовал один и тот же ответ: «Во владениях нашего великого государя».

Соколиный двор царя Алексея Михайловича помещался на потешных дворах, в подмосковных селах Коломенском и Семеновском, где содержалось более 3 тысяч разных птиц: соколов, кречетов, челигов, ястребов. «Корм тем птицам: мясо говяжье и бараны идет с царского двора; да на корм тем птицам емлют кречатники и помощники голуби во всем московском государстве и у кого бы ни были и имав приводят к Москве, а на Москве тем голубям устроен двор и будет тех голубей больше 100 тысяч гнезд, а корм ржаные и пшеничные высевки идут с Житного двора», — так рассказывали современники о содержании ловчих птиц в соколином дворе Алексея Михайловича.

Ловчие птицы разделялись на статьи, и царь не только каждую птицу знал по имени, но он же сам и давал им клички. Доставка птиц с мест их ловли точно так же производилась по особым правилам, строго обусловленным самим царем, и за каждое небрежение строго взыскивалось. Охотился царь большею частью под Москвою: на Девичьем поле, в селах Коломенском, Покровском, Семеновском, Преображенском, Хорошове, Ростокине, Тайнинском, Голенищеве (Троицком). Иногда Алексей Михайлович выезжал на охоту со своим семейством, царицей и царевичами (Федором и Петром Алексеевичами), а выезд на охоту назывался походом на потехи.

По смерти царя Алексея Михайловича соколиная охота на Руси стала угасать. Со вступлением на престол его младшего сына Петра I посылка кречетов из Верхотурья была прекращена. «Дщерь Петрова» — императрица Елизавета Петровна — позднее иногда охотилась с соколами (около Угрешского монастыря и по Коломенской дороге, близ села Люберец). Эта забава пришлась по душе и императрице Екатерине II, в особенности любившей охоту с небольшими соколами-дербниками.

В последний раз охота с ловчими птицами официально состоялась в 1856 году, когда по случаю коронации императора Александра II были привезены беркуты из Оренбургской губернии и ими пробовали травить волков и лисиц. После этого охота с ловчими птицами была окончательно предана забвению.