LiveInternetLiveInternet

—Рубрики

- Кулинария (284)

- Стихи (227)

- Выпечка (217)

- Красота и здоровье (172)

- Рукоделие (166)

- Забавные фото (163)

- Музыка (145)

- Народные средства (140)

- Детям (125)

- Полезная информация. (121)

- Фото природы (116)

- Салаты (94)

- Школа (93)

- Живопись. (91)

- Красиво (88)

- Страницы истории (82)

- Высшие силы (78)

- Афоризмы. Фразы. (76)

- Закуски (68)

- Гадания и магия. (67)

- Интересное (66)

- Психология (51)

- Кошки (48)

- Релаксация (48)

- Кино (46)

- Мудрости. Притчи. (44)

- О,Женщина! (44)

- Тесты (42)

- Десерты (42)

- Астрология (40)

- Легенды, мифы (37)

- картинки (36)

- Праздники (33)

- Юмор (29)

- Напитки (29)

- Модницы (23)

- Фотошоп (22)

- Супы (16)

- Прически (16)

- Квиллинг. (15)

- Соусы (8)

- О мужчинах.. (8)

- Учимся рисовать. (7)

- Готовим детям (7)

- О,любви (7)

- Интерьер (7)

- Как работать с сайтом (5)

- Пасха (4)

- Путешествия (3)

- Жизненно. (2)

- Книги (2)

- Даты. Годовщины. (1)

—Музыка

—Поиск по дневнику

—Подписка по e-mail

—Постоянные читатели

—Статистика

Царь Михаил Фёдорович Романов Часть 2.

Пятница, 07 Декабря 2012 г. 19:53 + в цитатник

Царь Михаил Фёдорович Романов Часть 2.

Царь Михаил Федорович Романов

Царь и великий князь Михаил Фёдорович Романов

Итак, решением Земского совета на престол был избран Михаил Фёдорович Романов, ставший свого рода компромиссной фигурой, которая, в общем, устраивала все партии (в тайне каждая рассчитывала, что царь поддержит и будет опираться именно на неё), и который в силу своего юного возраста не был замаран ни в каких событиях и противостояниях Смутного времени, а значит был чистым.

Фрагмент фрески храма Преображения господня в Новоспасском монастыре в Москве. XVII век, НХ

Фрагмент парсуны Спас Нерукотворный с предстоящим царём Михаилом Фёдоровичем

Москва. Оружейная палата Фёдор ЗУБОВ

Фреска церкви Ильи Пророка в Ярославле. XVII век.

Царская охота

Виктор ВАСНЕЦОВ

Охота Царя Михаила Федоровича на медведя

Василий СУРИКОВ

В 1632 г. срок Деулинского перемирия истёк, к этому времени скончался польский король Сигизмунд III, в Польше началась предвыборная кампания. В Москве сочли, что внутриполитическая борьба неизбежно ослабит Речь Посполитую. С ведома Земского собора была сделана отчаянная попытка вернуть России Смоленск. Инициатором выступил патриарх Филарет, а возглавил поход полководец Михаил Борисович Шеин, ставший ближайшим сподвижником Филарета, и сокольничий Артемий Измайлов.

Московские стрельцы отправляются в поход под Смоленск, 1633 г. Фрагмент

Михаил ГОРЕЛИК

В январе 1633 года началась осада города. Больше года Шеин простоял под Смоленском, не город взять не удалось. Снабжение армии боеприпасами и продовольствием было крайне скудным, за спиной воеводы плелись постоянные интриги, в 1633 году умер его покровитель Филарет, на территории Смоленщины началось казацкое восстание Ивана Балаша, к которому сбежала часть солдат из армии Шеина. Всё это привело к тому, что армия нового польского короля и нашего старого знакомого Владислава IV Вазы, отстояла Смоленск. 8 февраля 1634 года М.Б. Шеин подписал капитуляцию, сохранив жизни более чем 8 тысячам человек.

Осада Смоленска 1632-1633 гг.

Фрагмент центральной части гравюры Вильяма ГОНДИУСА План осады Смоленска Данциг. 1636

Бои под Смоленском в период осады 1632-1633 годов.

С гравюры Вильяма ГОНДИУСА

Капитуляция боярина Михаила Шеина

В Москве бояре всю вину за неудачу под Смоленском свалили на воеводу, обвинив его в предательстве. 28 апреля 1634 года М.Б. Шеин, А. Измайлов с сыном были казнены по обвинению «в измене». На самом деле, лишившись покровительства Филарета, они стали жертвами произвола и сведения счетов. После подписания Поляновского мирного договора 1634 года Россия согласилась на утрату Смоленска, а король Владислав официально отказался от претензий на русский престол, признав Михаила Фёдоровича царём и «братом», т.е. равным себе.

Владислав IV Ваза король Речи Посполитой

Владислав IV Ваза король Речи Посполитой, Ян Матейко

Владислав IV Ваза король Речи Посполитой ,Гравюра Понтиуса

Владислав IV на коне,

НХ мастерской Рубенса

Владислав IV Ваза

Польская памятная медаль в честь побед Владислава IV в Смоленской войне. 1636 г.

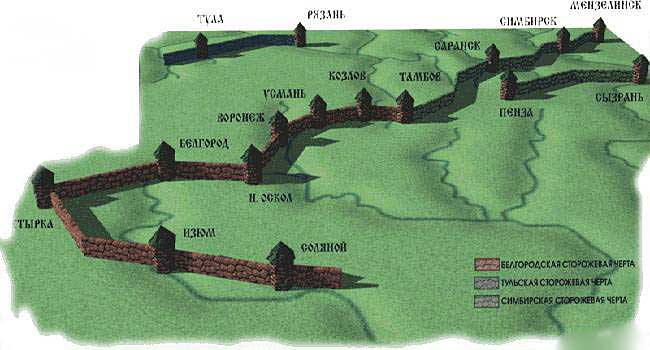

В первой половине XVII века Московское государство для защиты земель от набегов кочевников и укрепления южных рубежей создаёт Белгороскую оборонительную черту. Вместе с другими городами на ней строится город-крепость Тамбов и Козлов, основание которых относится к 1636 году. Для Тамбова выбрали холм при слиянии рек Цны и Студенца.

Кроме этого, активно велось каменное строительсто в Москве и Кремле.

Теремной дворец.Выход из покоев на Золотое крыльцо

Василий ПОЛЕНОВ

Теремной дворец

Василий ПОЛЕНОВ

Конный портрет, приобретенный Государственным историческим музеем в 1895 г. Конец XVII века

В 1637 г. донские казаки на свой страх и риск овладели турецкой крепостью Азов в устье Дона и сообщили об этом в Москву. Михал Фёдорович попенял казакам за самоуправство, но велел крепость не сдавать. Так началось знаменитое Азовское сидение, продолжавшееся несколько лет..

Взятие турецкой крепости Азов донскими казаками 18 июня 1637 г.

Николай КОЧЕРГИН

Азовское сидение

В. ГУРЬЕВ

Иван Каторжный Участник осады Азова

Азовское сидение

Михаил ГОРЕЛИК

В 1641 г. Азов осадили турецкий войска и флот. Но ни артиллерийские обстрелы, ни подкопы не помогали туркам, казаки продолжали отчаянно сопротивляться.

В 1641 г. атаман Осип Петров послал в Москву посольство во главе с атаманом Наумом Васильевым, есаулом Фёдором Поршиным и 24 казаками, отличившихся при защите Азова, с просьбой к Михаилу Фёдоровичу принять Азов под свою власть. Это означало войну с могущественной Османской империей. Был созван Земский собор, принявший решение о прекращение обороны крепости Азов и возврате её Турции.

Памятник казакам, погибшим при осаде Азова

Михаил Федорович, русский царь

Гравюра из книги Адама Олеария

В апреле 1642 г. государь отправил посланников к казакам, чтобы объявить им решение о сдаче Азова туркам и возвращении казаков в свои курени.

Царь Михаил Федорович Романов

Царь Михаил Федорович

Свою старшую дочь, царевну Ирину, Михаил Фёдорович мечтал выдать замуж за датского принца Вальдемара, сына короля Христиана IV. Кстати, Вальдемар приходился племянником принцу Иоанну, внезапно умершему жениху царевны Ксении Годуновой. В 1643 г. принц прибыл в Москву, но опять же всё упиралось в вопрос веры, Вальдемар был непреклонен и категорически отказывался принять православие.

Принц датский Вальдемар Кристиан

История с женитьбой почти детективная с арестом, побегом, погонями. Смерть царя Михаила положила конец сватовству, и новый царь Алексей Михайлович отпустил королевича в Данию. В 1655 году он погиб, воюя с Речью Посполитой на стороне шведского короля Карла X. Его несостоявшаяся невеста, любимая сестра царя Алексея Ирина Михайловна, умерла в 1679 году.

Ирина Михайловна

дочь царя Михаила Фёдоровича

С 1644 г. государь длительно болел, из-за болезни он практически не покидал своих покоев. Кроме того, Михаил Фёдорович очень болезненно воспринял неудачную попытку замужества дочери, по свидетельству современников, впал в «меланхолию, сиречь кручину». Скончался Михаил Фёдорович 13 июля 1645 г. вскоре после своего дня рождения (прожил он 49 лет). Из троих его сыновей выжил один, старший – Алексей Михайлович, который и унаследовал русский престол. Должно быть, царица Евдокия была крепко привязана к мужу, т.к. скончалась через месяц после его смерти, хотя была много моложе Михаила Фёдоровича.

Портреты Михаила Фёдоровича и Евдокии Стрешневой

Неизвестный художник

Ловчий на охоте — кто это?

В Древней и в Московской Руси охота была излюбленным в мирное время занятием для князей и знати. Поэтому немудрено, что ловчие — организаторы охоты — имели большое влияние на владык мира сего. Они были фактическими хозяевами охотничьих угодий, властью для крестьян и из незнатных людей часто выбивались в дворяне.

В XVII веке умелый ловчий мог дослужиться до воеводы

Впервые ремесло ловчего на Руси упоминалось в «Поучении Владимира Мономаха». А в 1289 году князь Мстислав Данилович приказал брать с крестьян особый сбор в пользу ловчих, который так и назывался — «ловчее». Но что же это было за ремесло и почему какие-то охотники могли стать для князей ближайшими друзьями, «правой рукой», разбогатеть и выйти в люди — стать боярами или даже воеводами?

«Ловище», «путь» и «стан»

Ремесло ловчего возникло ещё в Древней Руси, во времена князей Рюрика, Синеуса и Трувора, а то и раньше, когда обширные угодья приобретались путём захвата, а позже — жаловались князем или же покупались. На огромных просторах страны охота была первейшей статьёй пополнения княжеского, а значит и государственного бюджета, ведь долгое время эти бюджеты не разделялись. А кроме прочего — охота была главным развлечением князей и бояр, и множество ссор и споров возникало между ними, если кто-то в погоне за зверем забредал в чужие угодья.

Для охоты отводились особые участки земли. На них жили крестьяне, обрабатывающие землю, которую князь тоже считал «своей» по праву верховенства. Главным же человеком, который организовывал охоту, был ловчий, или же если дело шло о соколиной охоте, то сокольничий.

Охотничье угодье со времён княгини Ольги называлось «ловищем». Ловища бывали птичьи («перевесицы») и звериные. Бобровые ловища назывались «зеремянами» или «бобровыми гонами». Ловища объединялись в два «пути» — Ловчий, где ловили зверя, и Сокольничий, где занимались соколиной хотой. Каждый из путей делился на станы, в которых было по нескольку деревень. Каждый стан находился в ведении отдельного ловчего, здесь князья и цари селили промысловых людей, которые занимались обучением и ловлей птиц, разводили гончих псов, ловили оленей, били птицу к царскому столу, ходили на медведей и добывали бобров.

Жители стана причислялись к вольным слугам — они могли охотиться в лесах для собственной нужды, но часть добытой пушнины должны были отдавать князю.

Об обязанностях ловчих свидетельствует грамота Ивана IV, в которой 23 деревням бобровников Ильмехотского стана вменялась в обязанность ловить по рекам бобров, а меха отвозить ко двору царя, а если не добудут — то платить дань по 2,5 рубля «из года в год». Ловчему же приказывалось «ведать» промыслом.

Жители стана освобождались от личных повинностей и оброков, от обязанности пускать на постой чиновников и имели право не давать чиновникам лошадей и подвод. Всё это чиновники могли лишь купить за деньги. А за обиду становых крестьян можно было ответить перед самим царём.

Права и обязанности

Ловчий в стане имел всю полноту светской власти. Он не только организовывал охоту и сопровождал князя, но и ведал сбором «ловчего оброка» и был для крестьян судьёй.

Ловчий имел право брать двух помощников — тиуна и доводчика.

Им три раза в году — на Рождество, на Пасху и в Петров день — платили дань. В Ильмехотском стане ловчему с каждых шести деревень давали по десять хлебов, по полоти (половине туши) мяса, по меху овса и по возу сена, тиуну платили половину от этого, а доводчику — один хлеб, часть мяса и лукошко овса. В Петров день дополнительно давали ловчему барана, тиуну — полоть, а доводчику — хлеба и сыра. Но если продукты не нравились государевым людям, то те могли взять дань деньгами.

В Каменском стане дмитровского князя Юрия ловчие осенью брали «по осьмине» ржи и овса. При заключении брака становые крестьяне давали ловчему дар, а если девицу с собой уводил жених, то давали «выводную куницу по гривне».

Но больше всего ловчий зарабатывал судебными тяжбами: ему платили независимо от того, чем заканчивалось дело. Практика была обширной — от потравы хлебов до разбоя. В некоторых случаях ловчий мог и казнить. Но когда дело касалось смерти, князь отправлял к ловчему «дворского» — тот смотрел, чтобы ловчий не злоупотреблял властью.

Если стороны сводили решение вопроса «к полю» — то есть решали спор в поединке, то вознаграждение возрастало, ведь «поле» осуждалось церковью и князьями.

При этом ловчий был обязан крестьян не тиранить, по деревням не ездить, дополнительных налогов не собирать, а на братчины и деревенские пиры мог приезжать только по приглашению, а выпив, был обязан ночевать в другой деревне.

Иногда ловчий становился посредником между крестьянами и князьями. Как свидетельствует автор XIX века Николай Кутепов в книге «Царская охота на Руси», в XV веке в 15 верстах от Можайска на реке Калаче жил крестьянин Лука Колоцкий. Однажды он нашёл чудотворную икону Богородицы и понёс её в Москву, по дороге собирая подношения.

Собрав деньги, Лука построил себе дворец и стал жить по-княжески: ел, пил, ездил на охоту в угодья можайского князя Андрея Дмитриевича, избивал его сокольничьих, а у ловчих отбивал медведей, которых те ловили для Андрея.

Тогда один из ловчих решил проучить зазнавшегося богатея. Уступив требованию Луки, он привёл к нему на двор медведя и выпустил его прежде, чем Лука успел спрятаться. Медведь подрал крестьянина, и ранение вразумило его. Лука попросил у князя прощения, отдал ему деньги и попросил пустить их на богоугодное дело. Князь основал Колоцкий монастырь, в котором Лука принял постриг и вскоре умер.

Поэтому немудрено, что ловчие и сокольничьи становились ближайшими друзьями князей и царей.

У самого трона

Охота на Руси процветала вплоть до Великой Смуты, после которой охотничьи угодья пришлось восстанавливать: леса и дичь были, но не было охотничьих собак, обученных птиц, а главное — знающих людей. Тем не менее уже в 1620 году при Михаиле Романове началась новая страница ловчего дела. Новый царь на охоту ездил не часто, больше любил богомолья. Но все же при нем снова возродились царские псарни, стала очень популярна охота на лося и на медведя. К концу жизни Михаил Фёдорович увлёкся соколиной охотой.

У царя было двое ловчих: Гаврила Пушкин, который был пожалован в думные дворяне, и Иван Леонтьев. При царе Михаиле появился забавный обычай — в завершение охоты из стрел и пищалей охотники расстреливали шапки слуг, которые подбрасывались в воздух. Слуги в обиде не оставались — царь жаловал им меха и бархат на пошив новых головных уборов.

Любимыми местами охоты царя Михаила Фёдоровича и его сына Алексея Михайловича стали Коломенское, Измайловское и окрестности сел Семёновское, Покровское и Хорошёво. Тогда-то и появилась пословица «Хорошо Хорошёво, да не наше, а царёво!».

Но самым страстным охотником из Романовых стал Алексей Михайлович. Он мог ездить на охоту по два раза в день: до и после обеда. Летописцы свидетельствовали, что большую часть своего 30-летнего правления царь провёл «в походах» — то есть на охоте.

При нём расцвела соколиная охота. Хищных птиц — соколов и кречетов — ловили в долине Северной Двины, осторожно перевозили в Москву и там обучали. Своих птиц царь знал наперечёт и с восторгом записывал свои успехи на охоте. Поэтому немудрено, что с ловчим Афанасием Матюшкиным его связывали крепкие дружеские отношения. Афанасий Матюшкин был старшим сыном дьяка Ивана Матюшкина и Феодосьи Стрешневой, сестры царицы

Евдокии — второй жены Михаила Фёдоровича, то есть приходился царю двоюродным братом. В детстве его взяли во дворец служить стольником при царевиче Алексее. Ловчим он стал в 1650 году, через 22 года был пожалован в думные дворяне, а в 1676 году возглавил Архангельское воеводство.

Алексей Михайлович был строг к своему другу: за болезнь любимых кречетов царя тот мог попасть в опалу, а за «побег» птицы на него сыпались упрёки. «Вы теряете, а мы находим» — так с укором царь писал Матюшкину, когда бояре доставили ему пойманного под Рязанью царского кречета, который улетел со стана Матюшкина. Царь знал по именам не только птиц, но и всех работников стана и особенно заботился о том, чтобы между ними не было вражды и все были довольны, ведь в противном случае могли пострадать птицы.

Только в старости царь стал реже ездить на соколиную охоту — случались перерывы по полгода, по году. В последний раз он выехал на охоту 16 августа 1675 года в окрестности Измайловского и Семёновского, а в январе следующего года его не стало. Афанасий Матюшкин умер через несколько месяцев после смерти государя.

Со смертью царя охота пришла в упадок. Его наследник царь Фёдор Алексеевич на охоту не ездил из-за слабого здоровья, а император Пётр I имел другие увлечения. Должность ловчего при дворе вскоре была упразднена «за ненадобностью».

Журнал: Загадки истории №18, апрель 2020 года

Рубрика: Забытое ремесло

Автор: Александр Лаврентьев